沪教版(全国)九上化学2.2奇妙的二氧化碳 教案(3课时)

文档属性

| 名称 | 沪教版(全国)九上化学2.2奇妙的二氧化碳 教案(3课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 149.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-12 15:29:32 | ||

图片预览

文档简介

课

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

实验探究

课

时

第1课时

教学目标

知识与技能:

1、认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质;

2、认识化合反应和分解反应的特点;

3、了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用,以及对人类生产生活的意义。

过程与方法:

1、初步学会运用各种媒体获取信息;初步学会用归纳,概括等方法对获取的信息进行加工处理。

情感态度价值观:

关注温室效应,能从身边的事做起,为保护环境作出贡献。

教学重点

认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质。

教学难点

运用各种媒体获取信息,并对信息进行加工处理。

课前准备

仪器:试管、塑料瓶、集气瓶、导管、酒精灯等

药品:石蕊试剂、水、汽水等

直接引入:这节课,我们来学习奇妙的二氧化碳

提问:观察课本图片信息,完成下列表格:

大气中二氧化碳的产生途径大气中二氧化碳的消耗途径

自学拓展视野,思考下列问题:

温室效应的产生。

温室效应的危害。

如何防治温室效应。

小结:二氧化碳对环境的影响——温室效应(全球气候变暖问题)

①产生原因:由于现代社会的发展,人口不断增长,化石燃料燃烧过多,再加上人和动植物的呼吸,使空气中二氧化碳含量过多,就造成了温室效应。

②危害:温室效应对人类的生存环境会产生不良的影响。如果地球的气温上升,将导致冰川融化,海平面上升,一些沿海城市会被淹没;有的地方会炎热得无法居住,气温上升也会使更多的水蒸气进入大气,一些富饶的土地变成沙漠;近年来日益严重的全球厄尔尼诺现象也与温室效应有关。

③防止措施:a.减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;b.更多地利用太阳能、风能、地热能等清洁能源;c.大力植树造林,严禁乱砍滥伐森林等。(a、b两项都是从源头上控制,c是从吸收二氧化碳的角度进行控制)

巩固练习:1.“全球变暖”列为“汉语盘点2007”年度国际关键词第一位,与此相关的环境问题是(

)

A.酸雨

B.温室效应

C.白色污染

D.臭氧层衰竭

提问:1、通过预习,结合生活经验,你已经知道了二氧化碳的那些性质?

2、同学们对其中的那些问题感兴趣?明确探究的问题

探究1:如何用实验说明二氧化碳的密度比空气的密度大?

拟备实验:

1、简易天平测量法。

2、气球法(注意比较)。

3、倾倒法。

探究2:如何知道二氧化碳溶于水?

拟备实验:

1、向装满二氧化碳的塑料汽水瓶中倒入半瓶水,盖紧、震荡。

2、向装满二氧化碳的集气瓶中倒入半瓶水,盖紧、震荡、倒立。

探究3:二氧化碳与石灰水的反应。

拟备实验:

如何简易得到二氧化碳?向石灰水中吹二氧化碳。

探究4:能见到二氧化碳的固体干冰吗?

拟备实验:

用液态二氧化碳灭火器制干冰。

探究5:二氧化碳与水反应吗?

拟备实验:

1、水与石蕊试液的反应。

2、向石蕊试液中吹气。

3、向石蕊试液中加入溶有二氧化碳的水。

质疑:让石蕊试液变红的物质是什么呢?

提供信息:用一组酸分别与石蕊试液作用。

归纳:酸性溶液让石蕊变红。

提供信息:二氧化碳不是酸,酸从何来?

学生阅读,讲解归纳。

学生实验:加热变红的石蕊试液。

讨论讲解:石蕊试液又变色的原因。碳酸不稳定,发生分解又生成了水和二氧化碳。

教师讲解:化合反应与分解反应的概念及与氧化反应的关系。

学生举例:说出你知道的化合反应与分解反应实例。

巩固练习:2.如图是雪碧汽水标签中的部分内容。

(1)小虎同学取适量雪碧汽水于试管中,稍稍加热后产生大量气泡,发生反应的化学方程式为:

(2)将雪碧汽水充分煮沸后滴入石蕊试液,溶液呈红色,使石蕊变红的物质是

。

布置作业:

教

后

记

课

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

实验探究

课

时

第2课时

教学目标

知识与技能:

学习二氧化碳的实验制法;

过程与方法:

通过动手实验,学习二氧化碳的实验室制备

情感态度价值观:

体会实验探究是学习化学的一种重要方法。

教学重点

掌握二氧化碳的实验室制取方法和操作步骤。

教学难点

操作

课前准备

仪器:试管、锥形瓶、集气瓶、导管、烧杯等

药品:

碳酸钙和盐酸等

复习引入:

1、二氧化碳的物理性质。

2、二氧化碳的化学性质。

3、由学生板演反应文字表达式。

提问:如何在实验条件下得到二氧化碳?

学生交流:装置有何不同?

集中讨论:1、铁架台的作用是什么?

2、反应容器的区别是什么?

3、用分液漏斗的好处是什么?

4、如果用长颈漏斗代替分液漏斗,行吗?

5、如何检验二氧化碳何时收集满?

归纳小结:

⑴原料:常用稀盐酸和大理石(或石灰石)

⑵原理:CaCO3

+

2HCl

=

CaCl2

+

H2O

+

CO2↑

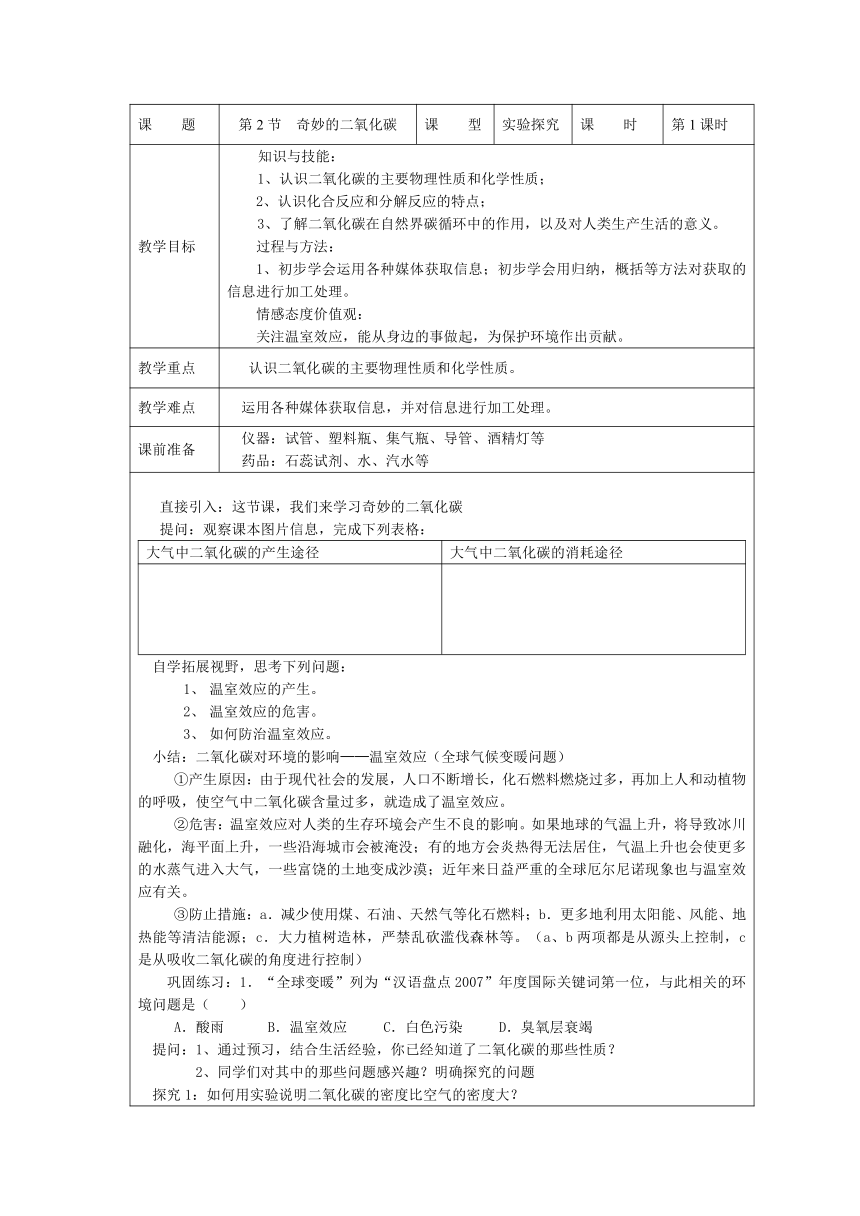

⑶实验装置

说明:上述装置中锥形瓶也可用大试管、广口瓶、烧瓶等来代替,长颈漏斗也可用分液漏斗代替,也可不用长颈漏斗。

⑷收集方法:收集二氧化碳只能用向上排空气法。

(这是因为二氧化碳的密度比空气大且能溶于水)

⑸验满:用燃着的木条放在集气瓶口,如果木条熄灭,就说明二氧化碳已满。

注意事项:①不能用稀硫酸代替稀盐酸,因为硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,覆盖在大理石或石灰石表面,阻止了碳酸钙与酸接触,使反应不能持续进行;

②不可用碳酸钠代替大理石或石灰石。因为碳酸钠是粉末状固体,与盐酸反应速率太快,不便于控制;

③不可用浓盐酸。这是因为浓盐酸易挥发,挥发出的氯化氢气体,使制得的二氧化碳气体中混入氯化氢杂质;

演示实验:制取二氧化碳,按下列实验步骤进行。

[实验步骤]⑴连接好装置,检查装置气密性;

⑵装块装药品大理石或石灰石;

⑶加稀盐酸;

⑷收集气体。

归纳整理:实验室收集气体的常见方法

排水法:适用于不溶于水且不跟水发生化学反应的气体。

如氢气、氧气等

向上排空气法:适用于密度比空气大的气体。

如氧气、二氧化碳

向下排空气法:适用于密度比空气小的气体。

如氢气

巩固练习:

1.小明同学在实验操作考核中,要完成的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”。

图2-3-19

(1)上面是实验桌上摆放好的该实验所需的用品,小明同学发现其中缺少了一种实验仪器和一种药品,请你写出所缺仪器的名称

;所缺药品是

;

(2)写出制气反应的化学方程式:

;

(3)下图是小明实验时的主要步骤,这些步骤的正确顺序是(填字母标号,下同)

,其中操作有误的是

。

布置作业:

教

后

记

课

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

互动课

课

时

第3课时

教学目标

知识与技能:

了解二氧化碳的用途;

了解二氧化碳与人体健康。

过程与方法:

通过谈话、阅读信息获取知识。

情感态度价值观:

关注健康,关爱生命。

教学重点

二氧化碳用途

教学难点

阶梯蜡烛实验的拓展

课前准备

实验仪器

复习:

1.“雪碧”是一种无色的碳酸饮料,将少量“雪碧”滴入紫色石蕊试液中,然后再加热,溶液的颜色变化情况是:

A.先变红后变紫

B.变红后颜色不再改变

C.先变无色后变红

D.先变蓝后变紫

2.下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是(

)

A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

3.有一首赞美某种气体的诗,其中几句是“她营造了云雾缭绕的仙境,她躯散了炎炎夏日的暑气,她奋不顾身扑向烈火,她带给大地勃勃生机……”,诗中所赞美的气体是(

)

A.氧气

B.二氧化碳

C.氮气

D稀有气体

4.通过实验装置的改进,可培养创新精神。图示是经小明同学改进后制取和检验二氧化碳性质的实验简图。

实验现象是接近三通管下口的火柴火焰熄灭,而接近三通管上口的火柴仍在燃烧。由此可判断二氧化碳具有的性质有:

①物理性质

;②化学性质

。

引入新课:物质的性质决定物质的用途,二氧化碳的用途及所依据的性质有如下几点:

⑴灭火(利用二氧化碳不能燃烧、也不能支持一般可燃物的燃烧和二氧化碳密度比空气大)

演示阶梯蜡烛实验:

实验1如图装置,向烧杯中倒一瓶二氧化碳气体,观察实验现象.

实验现象:___________________________________________

原因分析:___________________________________________

实验2如图装置,用一只茶杯罩在两支燃着的蜡烛上,观察实验现象.

实验现象:_____________________________________________

原因分析:_____________________________________________

提醒:二氧化碳不能支持一般可燃物的燃烧,但不是所有物质,有些物质如金属镁能在二氧化碳中燃烧;

⑵制碳酸饮料(利用二氧化碳能与水反应生成碳酸,碳酸又易分解)

⑶干冰用于人工降雨,制冷剂(利用干冰升华吸收大量热)

⑷温室肥料(植物的光合作用需要二氧化碳)

巩固练习:1.下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是(

)

A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

3.提到二氧化碳,人们马上联想到它能产生温室效应,它能使人窒息……,似乎二氧化碳只是一种有害的物质.其实二氧化碳也有许多对人类有益的一面,它甚至能造福人类,例如在温室里施用二氧化碳作肥料,可以提高农作物的产量.请你另举三例二氧化碳有益于人类的用途.

①

;

②

;

③

.

引导自学,归纳小结:二氧化碳对人体的影响

空气中二氧化碳的体积分数对人体的影响1%感到气闷、头昏、心悸4%—5%感到气闷、头痛、眩晕6%以上神志不清、呼吸停止,以致死亡

提醒:进入可能含较多二氧化碳的地方(如菜窖、干涸的深井)要检查二氧化碳的含量,如:做灯火试验;到岩溶洞去探险,最好打火把照明,这样能够随时了解岩溶洞中二氧化碳的浓度是否过高。同学们每天生活的场所——教室也应注意通风,使教室内二氧化碳的含量不致太高。

巩固练习:

2.某晚报以《半个西瓜三条人命》为题报道了某农村发生的悲剧:

一个男孩将半个没吃完的西瓜放入自家久未开启过的贮藏蔬菜的菜窖,半个多小时没见男孩出来,父母又先后入菜窖查看,结果无一生还。

⑴贮藏蔬菜的菜窖中含有大量的

气体,其产生原因是蔬菜会进行

作用。

⑵一家人贸然进入菜窖导致死亡,是因为

造成的。

⑶在进入久未开启的菜窖、干涸的深井或深洞前,必须做

试验。

布置作业:

教

后

记

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

实验探究

课

时

第1课时

教学目标

知识与技能:

1、认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质;

2、认识化合反应和分解反应的特点;

3、了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用,以及对人类生产生活的意义。

过程与方法:

1、初步学会运用各种媒体获取信息;初步学会用归纳,概括等方法对获取的信息进行加工处理。

情感态度价值观:

关注温室效应,能从身边的事做起,为保护环境作出贡献。

教学重点

认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质。

教学难点

运用各种媒体获取信息,并对信息进行加工处理。

课前准备

仪器:试管、塑料瓶、集气瓶、导管、酒精灯等

药品:石蕊试剂、水、汽水等

直接引入:这节课,我们来学习奇妙的二氧化碳

提问:观察课本图片信息,完成下列表格:

大气中二氧化碳的产生途径大气中二氧化碳的消耗途径

自学拓展视野,思考下列问题:

温室效应的产生。

温室效应的危害。

如何防治温室效应。

小结:二氧化碳对环境的影响——温室效应(全球气候变暖问题)

①产生原因:由于现代社会的发展,人口不断增长,化石燃料燃烧过多,再加上人和动植物的呼吸,使空气中二氧化碳含量过多,就造成了温室效应。

②危害:温室效应对人类的生存环境会产生不良的影响。如果地球的气温上升,将导致冰川融化,海平面上升,一些沿海城市会被淹没;有的地方会炎热得无法居住,气温上升也会使更多的水蒸气进入大气,一些富饶的土地变成沙漠;近年来日益严重的全球厄尔尼诺现象也与温室效应有关。

③防止措施:a.减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;b.更多地利用太阳能、风能、地热能等清洁能源;c.大力植树造林,严禁乱砍滥伐森林等。(a、b两项都是从源头上控制,c是从吸收二氧化碳的角度进行控制)

巩固练习:1.“全球变暖”列为“汉语盘点2007”年度国际关键词第一位,与此相关的环境问题是(

)

A.酸雨

B.温室效应

C.白色污染

D.臭氧层衰竭

提问:1、通过预习,结合生活经验,你已经知道了二氧化碳的那些性质?

2、同学们对其中的那些问题感兴趣?明确探究的问题

探究1:如何用实验说明二氧化碳的密度比空气的密度大?

拟备实验:

1、简易天平测量法。

2、气球法(注意比较)。

3、倾倒法。

探究2:如何知道二氧化碳溶于水?

拟备实验:

1、向装满二氧化碳的塑料汽水瓶中倒入半瓶水,盖紧、震荡。

2、向装满二氧化碳的集气瓶中倒入半瓶水,盖紧、震荡、倒立。

探究3:二氧化碳与石灰水的反应。

拟备实验:

如何简易得到二氧化碳?向石灰水中吹二氧化碳。

探究4:能见到二氧化碳的固体干冰吗?

拟备实验:

用液态二氧化碳灭火器制干冰。

探究5:二氧化碳与水反应吗?

拟备实验:

1、水与石蕊试液的反应。

2、向石蕊试液中吹气。

3、向石蕊试液中加入溶有二氧化碳的水。

质疑:让石蕊试液变红的物质是什么呢?

提供信息:用一组酸分别与石蕊试液作用。

归纳:酸性溶液让石蕊变红。

提供信息:二氧化碳不是酸,酸从何来?

学生阅读,讲解归纳。

学生实验:加热变红的石蕊试液。

讨论讲解:石蕊试液又变色的原因。碳酸不稳定,发生分解又生成了水和二氧化碳。

教师讲解:化合反应与分解反应的概念及与氧化反应的关系。

学生举例:说出你知道的化合反应与分解反应实例。

巩固练习:2.如图是雪碧汽水标签中的部分内容。

(1)小虎同学取适量雪碧汽水于试管中,稍稍加热后产生大量气泡,发生反应的化学方程式为:

(2)将雪碧汽水充分煮沸后滴入石蕊试液,溶液呈红色,使石蕊变红的物质是

。

布置作业:

教

后

记

课

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

实验探究

课

时

第2课时

教学目标

知识与技能:

学习二氧化碳的实验制法;

过程与方法:

通过动手实验,学习二氧化碳的实验室制备

情感态度价值观:

体会实验探究是学习化学的一种重要方法。

教学重点

掌握二氧化碳的实验室制取方法和操作步骤。

教学难点

操作

课前准备

仪器:试管、锥形瓶、集气瓶、导管、烧杯等

药品:

碳酸钙和盐酸等

复习引入:

1、二氧化碳的物理性质。

2、二氧化碳的化学性质。

3、由学生板演反应文字表达式。

提问:如何在实验条件下得到二氧化碳?

学生交流:装置有何不同?

集中讨论:1、铁架台的作用是什么?

2、反应容器的区别是什么?

3、用分液漏斗的好处是什么?

4、如果用长颈漏斗代替分液漏斗,行吗?

5、如何检验二氧化碳何时收集满?

归纳小结:

⑴原料:常用稀盐酸和大理石(或石灰石)

⑵原理:CaCO3

+

2HCl

=

CaCl2

+

H2O

+

CO2↑

⑶实验装置

说明:上述装置中锥形瓶也可用大试管、广口瓶、烧瓶等来代替,长颈漏斗也可用分液漏斗代替,也可不用长颈漏斗。

⑷收集方法:收集二氧化碳只能用向上排空气法。

(这是因为二氧化碳的密度比空气大且能溶于水)

⑸验满:用燃着的木条放在集气瓶口,如果木条熄灭,就说明二氧化碳已满。

注意事项:①不能用稀硫酸代替稀盐酸,因为硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,覆盖在大理石或石灰石表面,阻止了碳酸钙与酸接触,使反应不能持续进行;

②不可用碳酸钠代替大理石或石灰石。因为碳酸钠是粉末状固体,与盐酸反应速率太快,不便于控制;

③不可用浓盐酸。这是因为浓盐酸易挥发,挥发出的氯化氢气体,使制得的二氧化碳气体中混入氯化氢杂质;

演示实验:制取二氧化碳,按下列实验步骤进行。

[实验步骤]⑴连接好装置,检查装置气密性;

⑵装块装药品大理石或石灰石;

⑶加稀盐酸;

⑷收集气体。

归纳整理:实验室收集气体的常见方法

排水法:适用于不溶于水且不跟水发生化学反应的气体。

如氢气、氧气等

向上排空气法:适用于密度比空气大的气体。

如氧气、二氧化碳

向下排空气法:适用于密度比空气小的气体。

如氢气

巩固练习:

1.小明同学在实验操作考核中,要完成的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”。

图2-3-19

(1)上面是实验桌上摆放好的该实验所需的用品,小明同学发现其中缺少了一种实验仪器和一种药品,请你写出所缺仪器的名称

;所缺药品是

;

(2)写出制气反应的化学方程式:

;

(3)下图是小明实验时的主要步骤,这些步骤的正确顺序是(填字母标号,下同)

,其中操作有误的是

。

布置作业:

教

后

记

课

题

第2节

奇妙的二氧化碳

课

型

互动课

课

时

第3课时

教学目标

知识与技能:

了解二氧化碳的用途;

了解二氧化碳与人体健康。

过程与方法:

通过谈话、阅读信息获取知识。

情感态度价值观:

关注健康,关爱生命。

教学重点

二氧化碳用途

教学难点

阶梯蜡烛实验的拓展

课前准备

实验仪器

复习:

1.“雪碧”是一种无色的碳酸饮料,将少量“雪碧”滴入紫色石蕊试液中,然后再加热,溶液的颜色变化情况是:

A.先变红后变紫

B.变红后颜色不再改变

C.先变无色后变红

D.先变蓝后变紫

2.下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是(

)

A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

3.有一首赞美某种气体的诗,其中几句是“她营造了云雾缭绕的仙境,她躯散了炎炎夏日的暑气,她奋不顾身扑向烈火,她带给大地勃勃生机……”,诗中所赞美的气体是(

)

A.氧气

B.二氧化碳

C.氮气

D稀有气体

4.通过实验装置的改进,可培养创新精神。图示是经小明同学改进后制取和检验二氧化碳性质的实验简图。

实验现象是接近三通管下口的火柴火焰熄灭,而接近三通管上口的火柴仍在燃烧。由此可判断二氧化碳具有的性质有:

①物理性质

;②化学性质

。

引入新课:物质的性质决定物质的用途,二氧化碳的用途及所依据的性质有如下几点:

⑴灭火(利用二氧化碳不能燃烧、也不能支持一般可燃物的燃烧和二氧化碳密度比空气大)

演示阶梯蜡烛实验:

实验1如图装置,向烧杯中倒一瓶二氧化碳气体,观察实验现象.

实验现象:___________________________________________

原因分析:___________________________________________

实验2如图装置,用一只茶杯罩在两支燃着的蜡烛上,观察实验现象.

实验现象:_____________________________________________

原因分析:_____________________________________________

提醒:二氧化碳不能支持一般可燃物的燃烧,但不是所有物质,有些物质如金属镁能在二氧化碳中燃烧;

⑵制碳酸饮料(利用二氧化碳能与水反应生成碳酸,碳酸又易分解)

⑶干冰用于人工降雨,制冷剂(利用干冰升华吸收大量热)

⑷温室肥料(植物的光合作用需要二氧化碳)

巩固练习:1.下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是(

)

A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

3.提到二氧化碳,人们马上联想到它能产生温室效应,它能使人窒息……,似乎二氧化碳只是一种有害的物质.其实二氧化碳也有许多对人类有益的一面,它甚至能造福人类,例如在温室里施用二氧化碳作肥料,可以提高农作物的产量.请你另举三例二氧化碳有益于人类的用途.

①

;

②

;

③

.

引导自学,归纳小结:二氧化碳对人体的影响

空气中二氧化碳的体积分数对人体的影响1%感到气闷、头昏、心悸4%—5%感到气闷、头痛、眩晕6%以上神志不清、呼吸停止,以致死亡

提醒:进入可能含较多二氧化碳的地方(如菜窖、干涸的深井)要检查二氧化碳的含量,如:做灯火试验;到岩溶洞去探险,最好打火把照明,这样能够随时了解岩溶洞中二氧化碳的浓度是否过高。同学们每天生活的场所——教室也应注意通风,使教室内二氧化碳的含量不致太高。

巩固练习:

2.某晚报以《半个西瓜三条人命》为题报道了某农村发生的悲剧:

一个男孩将半个没吃完的西瓜放入自家久未开启过的贮藏蔬菜的菜窖,半个多小时没见男孩出来,父母又先后入菜窖查看,结果无一生还。

⑴贮藏蔬菜的菜窖中含有大量的

气体,其产生原因是蔬菜会进行

作用。

⑵一家人贸然进入菜窖导致死亡,是因为

造成的。

⑶在进入久未开启的菜窖、干涸的深井或深洞前,必须做

试验。

布置作业:

教

后

记

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质