第8课经济体制改革课件(44ppt)

图片预览

文档简介

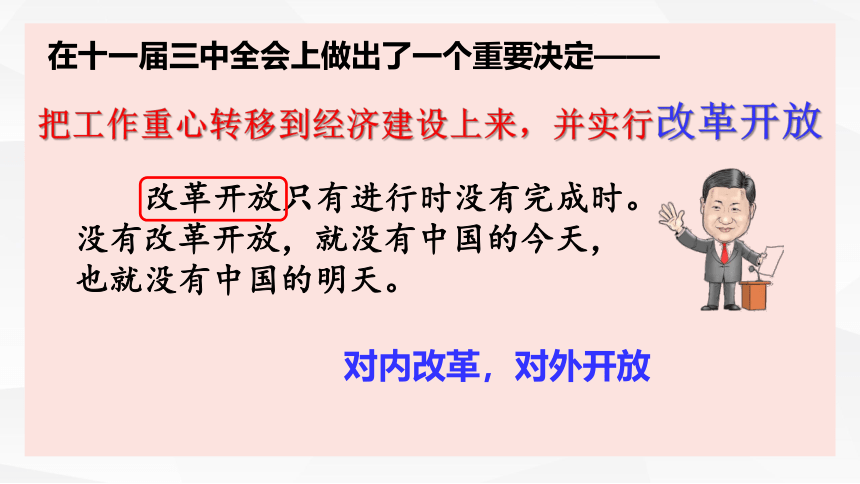

在十一届三中全会上做出了一个重要决定——

把工作重心转移到经济建设上来,并实行改革开放

改革开放只有进行时没有完成时。没有改革开放,就没有中国的今天,也就没有中国的明天。

对内改革,对外开放

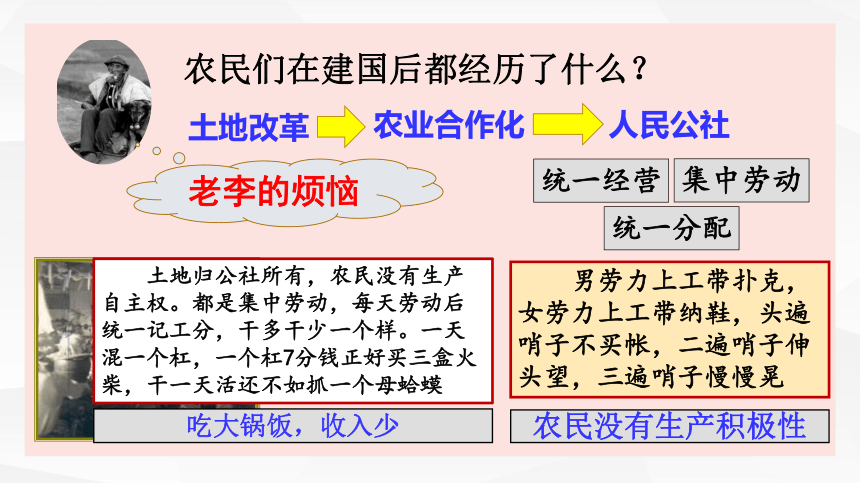

农民们在建国后都经历了什么?

土地改革

农业合作化

人民公社

老李的烦恼

农村人民公社

土地归公社所有,农民没有生产自主权。都是集中劳动,每天劳动后统一记工分,干多干少一个样。一天混一个杠,一个杠7分钱正好买三盒火柴,干一天活还不如抓一个母蛤蟆

吃大锅饭,收入少

男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃

农民没有生产积极性

统一经营

集中劳动

统一分配

第八课

经济体制改革

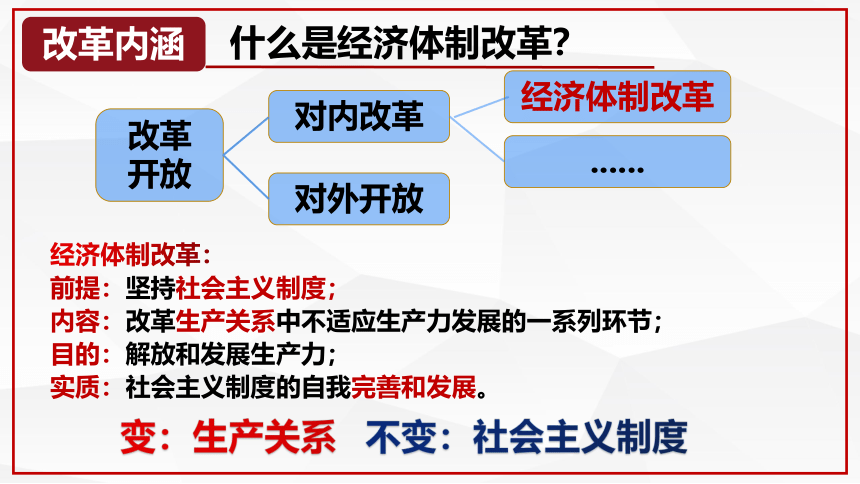

什么是经济体制改革?

改革内涵

变:生产关系 不变:社会主义制度

经济体制改革:

前提:坚持社会主义制度;

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节;

目的:解放和发展生产力;

实质:社会主义制度的自我完善和发展。

改革

开放

对内改革

对外开放

经济体制改革

......

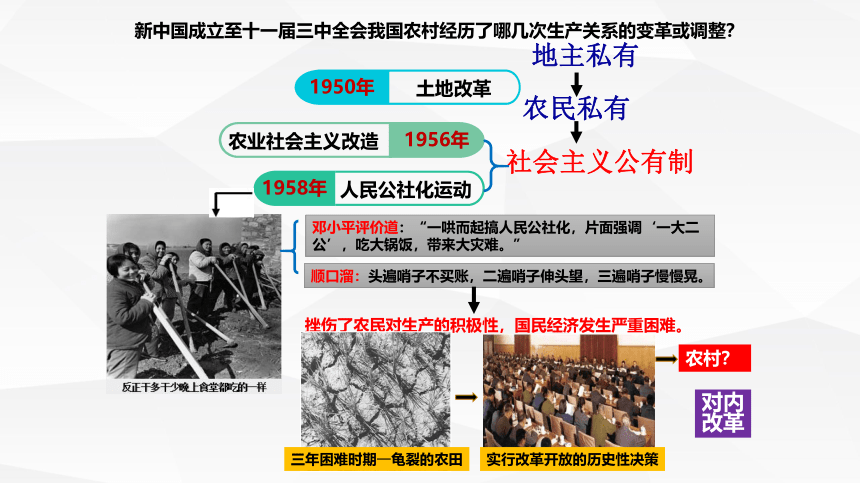

1950年

土地改革

1956年

农业社会主义改造

1958年

人民公社化运动

新中国成立至十一届三中全会我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

农民私有

社会主义公有制

地主私有

邓小平评价道:“一哄而起搞人民公社化,片面强调‘一大二公’,吃大锅饭,带来大灾难。”

顺口溜:头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

挫伤了农民对生产的积极性,国民经济发生严重困难。

三年困难时期—龟裂的农田

实行改革开放的历史性决策

对内

改革

农村?

“小康不小康,关键看老乡”

----习近平

“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。” ----邓小平

为什么改革首先从农村开始?

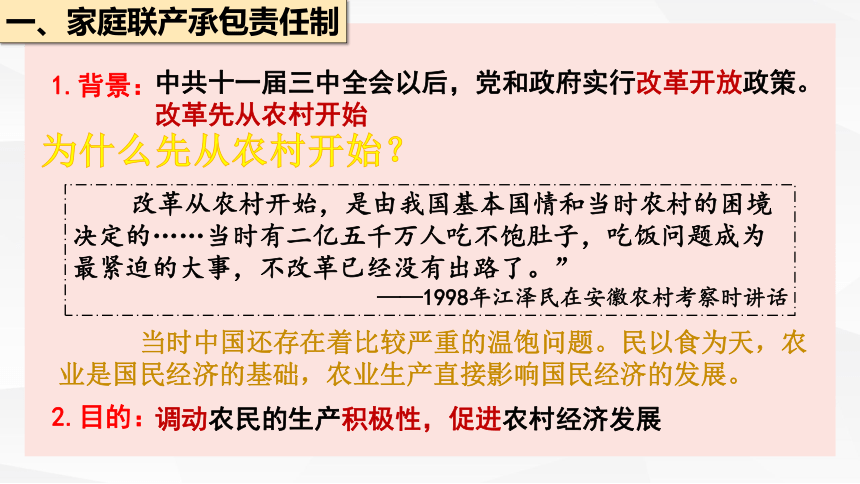

一、家庭联产承包责任制

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

为什么先从农村开始?

改革从农村开始,是由我国基本国情和当时农村的困境决定的……当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大事,不改革已经没有出路了。”

——1998年江泽民在安徽农村考察时讲话

当时中国还存在着比较严重的温饱问题。民以食为天,农业是国民经济的基础,农业生产直接影响国民经济的发展。

当时中国还存在着比较严重的温饱问题。民以食为天,农业是国民经济的基础,农业生产直接影响国民经济的发展。

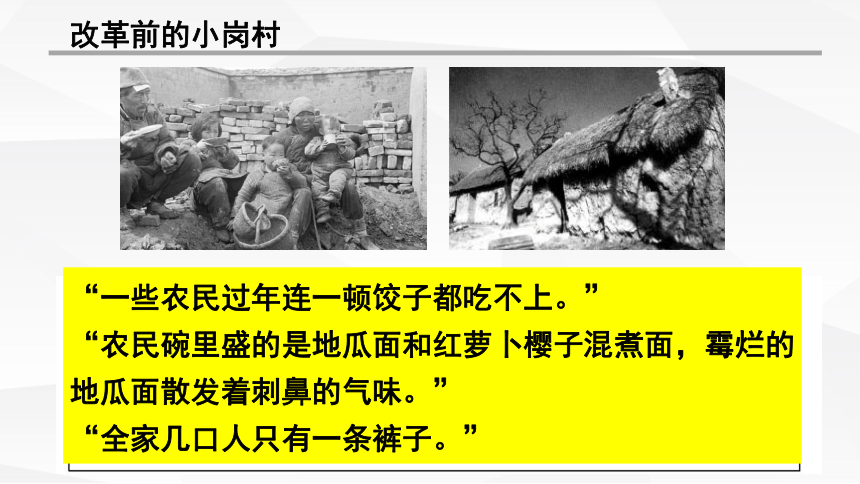

改革前的小岗村

“一些农民过年连一顿饺子都吃不上。”

“农民碗里盛的是地瓜面和红萝卜樱子混煮面,霉烂的地瓜面散发着刺鼻的气味。”

“全家几口人只有一条裤子。”

3.实施——

(1)开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

一、家庭联产承包责任制

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

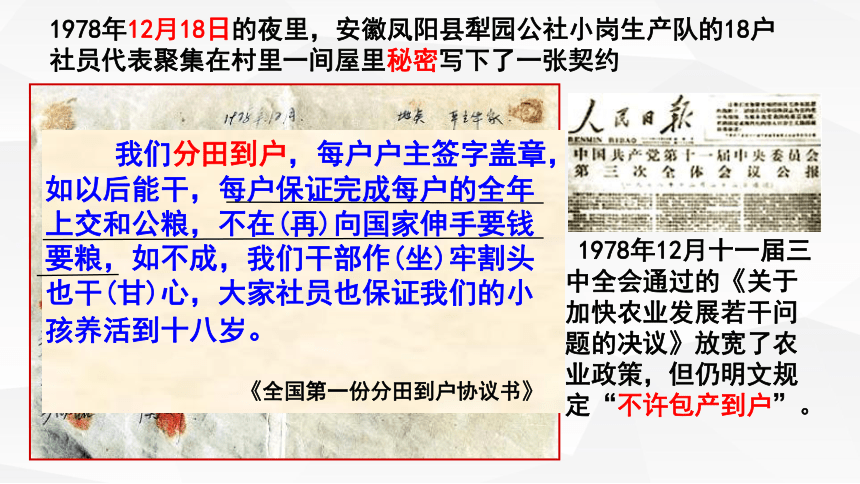

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证我们的小孩养活到十八岁。

《全国第一份分田到户协议书》

1978年12月18日的夜里,安徽凤阳县犁园公社小岗生产队的18户

社员代表聚集在村里一间屋里秘密写下了一张契约

1978年12月十一届三中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决议》放宽了农业政策,但仍明文规定“不许包产到户”。

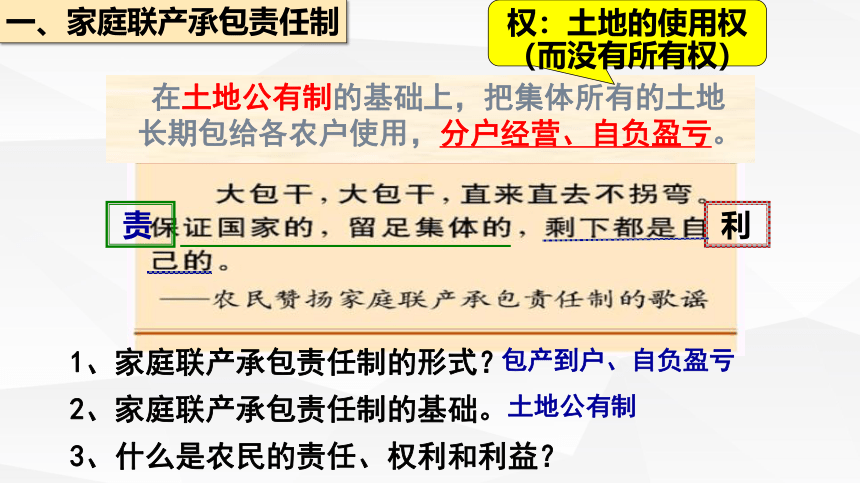

1、家庭联产承包责任制的形式?

2、家庭联产承包责任制的基础。

3、什么是农民的责任、权利和利益?

包产到户、自负盈亏

土地公有制

责

在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各农户使用,分户经营、自负盈亏。

利

权:土地的使用权(而没有所有权)

一、家庭联产承包责任制

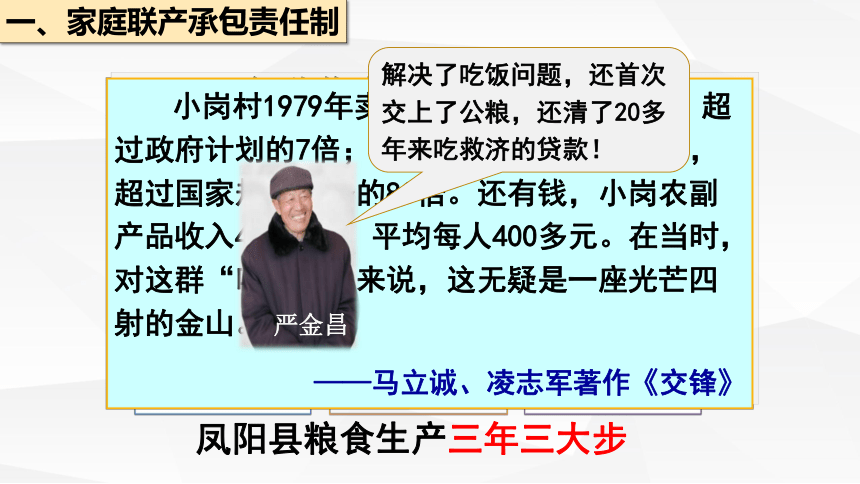

1979年秋收盘点后……

小岗村1979年卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。还有钱,小岗农副产品收入47000元,平均每人400多元。在当时,对这群“叫花子”来说,这无疑是一座光芒四射的金山。

——马立诚、凌志军著作《交锋》

凤阳县粮食生产三年三大步

解决了吃饭问题,还首次交上了公粮,还清了20多年来吃救济的贷款!

严金昌

一、家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制实行之初阻力重重。邓小平提到:凤阳县搞大包干,一年翻身,改变面貌,值得研究。明确表态:只要能提高产量,包产到户就是正确的,致富不是罪过。

小岗村的做法受到中央肯定,大包干迅速蔓延全国,小岗村成了中国农村改革的发源地。

一、家庭联产承包责任制

(2)发展:

1983年,基本在全国农村普遍实行

一、家庭联产承包责任制

3.实施——

(1)开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的解放,促进了农业生产和农民人均收入的提高。

4.意义:

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

1950年

土地改革

1953年

农业生产合作社

1958年

人民公社

1978年

家庭联产承包责任制

积极

积极

消极

积极

一、家庭联产承包责任制

认识(启示):

生产关系的变革一定要适应生产力的发展水平

5.02

6.70

7.15

1980年

1981年

1982年

凤阳粮食生产

三年三大步

单位:亿斤

5、影响:

农民有了生产自主权,激发了农民的劳动热情,带来了农村生产力大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

喜

“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,

实行联产责任制,家家户户屯满粮。

6、推广:

家庭联产承包责任制得到了中央的肯定并逐渐在全国推开。家庭联产承包责任制在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

1980年,农村学家杜润生起草了中央75号文件表述了“杜氏公式”:“可以包产到队,可以包产到户,也可以包干到户”。 “杜氏公式”推动了包产到户制度的确立,解放了农村的生产力。

他也被誉为中国农村改革之父。

“中国农民的伟大创造”

今天的小岗村

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,富余劳动力越来越多。

新烦恼

怎么办?

农业生产的专业化、商品化、社会化

水果生产基地

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

新烦恼

怎么办?

茶叶生产基地

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企业)

7、农村改革内容2:发展乡镇企业

影响:为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。

乡镇企业是指农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业,是中国乡镇地区多形式、多层次、多门类、多渠道的合作企业和个体企业的统称。包括乡镇办企业、村办企业、农民联营的合作企业、其他形式的合作企业和个体企业五级。乡镇企业行业门类很多,包括农业、工业、交通运输业、建筑业以及商业、饮食、服务、修理等企业。 20世纪80年代以来,中国乡镇企业获得迅速发展。乡镇企业已成为中国农民脱贫致富的必由之路,也是国民经济的一个重要支柱。

1983年发展

深化

1978年开始

全国普遍实行

家庭联产承包责任制

农村乡镇企业

安徽凤阳

小岗村“大包干”

拓展

建国后农村政策的四次变化

1、说明:

调整农村政策说明了我国不断从国情出发维护人民利益、解放农村生产力;生产关系一定要适应生产力的发展。

2、应遵循原则、启示:

(1) 必须实事求是从国情出发调整政策,尊重经济规律;生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。

(2) 要关注民生,执政为民、实现共享。

1、土地改革:性质没变化

【地主土地私有制转为农民土地私有制】

2、农业社会主义改造:性质变化

【农民土地私有制变为社会主义公有制】

3、大跃进运动与人民公社化运动:失误

【公有制性质没变】

4、家庭联产承包责任制:性质没变化

【人民公社制度调整为家庭联产承包责任制】

材料一:因为天气很热,工厂为采取降温的措施,打算买风扇、鼓风机,但是工厂没有自主权。要经过十一个政府部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料二:我们工厂的情况有点糟。“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

(1)企业没自主权,政企不分

这番话体现了一种怎样的生产经营局面?

原青岛

电冰箱厂

(2)工人生产没有积极性,吃大锅饭

30多年来,海尔集团从一家资不抵债、亏空147万元,濒临倒闭的集体小厂,发展成为全球最大的家用电器制造商之一。

这种变化出现的原因是——

二、城市经济体制改革

1.进程:

(1)1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

2.举措:

①把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济 。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

集体经济

公私合营后,我国工商业实现了全行业的公有制,所有制形式比较单一,甚至连小商业也是公有制,这给居民的生活带来了一些不便。如以前的小卖部半夜12点敲门也可以卖货,实行公有制后按八小时工作制,营业员到点下班。北京的馄饨摊没了,上海的弄堂里的莲心粥消失了。

二、城市经济体制改革

②对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

1984年3月24日,福建省55位国营厂长、经理联名向省委、省政府写了一封“松绑”公开信: “……现在体制的条条框框捆住了我们的手脚,企业只有压力,没有动力,更谈不上活力,为此,我们怀揣冒昧地向你们伸手要权……”

二、城市经济体制改革

③实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

二、城市经济体制改革

国有企业

国家

企业

工人

管得太多,太死

没有生产自主权缺乏活力

吃大锅饭,没有劳动积极性

给企业松绑

扩大自主权经营责任制

按劳分配

中心环节:增强企业活力

二、城市经济体制改革

{22838BEF-8BB2-4498-84A7-C5851F593DF1}

所有制结构

职权划分

分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一公有

政企不分

平均分配

扩大企业经营自主权,实行经营责任制

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

以公有制为主体,

多种所有制共同发展

3.中心环节:增强企业活力

二、城市经济体制改革

1.进程:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

2.举措:

4.意义:

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力

二、城市经济体制改革

社会主义市场经济体制

改革目标

改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

无法宏观管控

太死板

计划经济:国家统一调控(有形的手)

优点:能高效集中人力、物力;

政府宏观调控+市场作用=社会主义市场经济体制

市场经济:市场进行调节(无形的手)

优点:市场调节能刺激企业活力;

社会主义市场经济体制

改革目标

问题:死板僵化。

问题:忽视社会总体效益,无法 宏 宏观调控。

1956年底三大改造完成,社会主义计划经济体制建立。

·1953年10月对粮食和棉布实行统购统销政策;

·1955年国家发行粮、油、棉布等票证;

·20世纪60年代初,生活日用品均需凭票证购买。

1956年底三大改造完成,确立了单一公有制。

特点:生产资料高度集中、国家统一分配

2、确立过程:

1、含义:

提出目标

建立

框架

初步确立

社会主义市场经济体制

改革目标

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

21世纪初社会主义市场经济体制初步建立

1992年十四大

1993年十四届三中全会

课本p40

活动一:下列各项中,哪些是社会主义市场经济体制下企业的特点?

政企职责不分

企业经营好,职工收入就多

企业经济利益与经营成果联系

企业没有自主权

分配制度“大锅饭”

经营承包责任制

企业经营权集中在政府手中

?

?

?

社会主义市场经济体制

改革目标

3、根本目的:

发展社会生产力,提高人民生活水平?

4、意义:

——数据来源于国家统计局网站

社会主义市场经济体制

改革目标

把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

课本p41

改革成果

40年的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

——习近平在庆祝改革开放40周年大会上讲话

改革只有进行时,没有完成时

拓展延伸

活动二:结合材料,纵观整个改革过程,改革有哪些特点?改革的实质是什么?改革又带给我们哪些启示?

1、中共十一届三中全会改革开放

2、家庭联产承包责任制

3、城市经济体制改革

4、社会主义市场经济体制确立

……

①生产关系的变革要适应生产力的发展;

②改革要勇于创新;

③改革要根据国情;

④改革要关注民生。

①从思想解放到改革推进

②从农村开始到城市深化

③从群众自发到中央推动

④从局部试点到全国推广

1、特点

是体制创新,是社会主义制度的自我完善和发展。

2、改革的实质:

3、启示:

以按劳分配为主的多种分配方式

以公有制为主的多种所有制经济

政企分开

家庭联产承包责任制

城市经济体制改革

农村经济体制改革

经济体制改革

社会主义市场经济体制

目标

1992年,中共十四大提出

1993年,中共十四届三中全会

本课小结

随堂训练

1.中共十一届三中全会以后,农村改革的

主要形式是( )

A.把地主的土地分给无地或少地的农民

B.引导分散的农民参加农业生产合作社

C.实行对个体农业的改造,建立农村集

体经济

D.实行以家庭联产承包为主的责任制

D

2.小芸同学带着一个研究性学习课题,搜

集了“政企分开”“利改税”“股份制

改革”等资料。根据这些信息,判断她

的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.国有企业改革

D.资产阶级性质改革

C

3.1979年至1988年,徐州粮食产量年均增长60%,累计生产粮食339115万吨,相当于其前30年粮食产量的总和。昔日贫穷落后缺粮少吃的徐州农村变成了苏北粮仓。这一变化主要得益于( )

A.家庭联产承包责任制的推行 B. 土地改革的实行

C.农业生产合作社的成立 D.人民公社化运动的开展

A

4.下列四幅图片反映了新中国成立后农业生产关系的四次调整,按调整先后顺序排列正确的是( )

①农民积极加入农业生产合作社

②广大农民衷心拥护《中华人民共和国土地改革法》

③农民在领取包产到户的合同书

④人民公社时期社员列队去劳动

A.①②③④ B.②①④③

C.②①③④ D.④③①②

B

把工作重心转移到经济建设上来,并实行改革开放

改革开放只有进行时没有完成时。没有改革开放,就没有中国的今天,也就没有中国的明天。

对内改革,对外开放

农民们在建国后都经历了什么?

土地改革

农业合作化

人民公社

老李的烦恼

农村人民公社

土地归公社所有,农民没有生产自主权。都是集中劳动,每天劳动后统一记工分,干多干少一个样。一天混一个杠,一个杠7分钱正好买三盒火柴,干一天活还不如抓一个母蛤蟆

吃大锅饭,收入少

男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃

农民没有生产积极性

统一经营

集中劳动

统一分配

第八课

经济体制改革

什么是经济体制改革?

改革内涵

变:生产关系 不变:社会主义制度

经济体制改革:

前提:坚持社会主义制度;

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节;

目的:解放和发展生产力;

实质:社会主义制度的自我完善和发展。

改革

开放

对内改革

对外开放

经济体制改革

......

1950年

土地改革

1956年

农业社会主义改造

1958年

人民公社化运动

新中国成立至十一届三中全会我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

农民私有

社会主义公有制

地主私有

邓小平评价道:“一哄而起搞人民公社化,片面强调‘一大二公’,吃大锅饭,带来大灾难。”

顺口溜:头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

挫伤了农民对生产的积极性,国民经济发生严重困难。

三年困难时期—龟裂的农田

实行改革开放的历史性决策

对内

改革

农村?

“小康不小康,关键看老乡”

----习近平

“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。” ----邓小平

为什么改革首先从农村开始?

一、家庭联产承包责任制

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

为什么先从农村开始?

改革从农村开始,是由我国基本国情和当时农村的困境决定的……当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大事,不改革已经没有出路了。”

——1998年江泽民在安徽农村考察时讲话

当时中国还存在着比较严重的温饱问题。民以食为天,农业是国民经济的基础,农业生产直接影响国民经济的发展。

当时中国还存在着比较严重的温饱问题。民以食为天,农业是国民经济的基础,农业生产直接影响国民经济的发展。

改革前的小岗村

“一些农民过年连一顿饺子都吃不上。”

“农民碗里盛的是地瓜面和红萝卜樱子混煮面,霉烂的地瓜面散发着刺鼻的气味。”

“全家几口人只有一条裤子。”

3.实施——

(1)开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

一、家庭联产承包责任制

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证我们的小孩养活到十八岁。

《全国第一份分田到户协议书》

1978年12月18日的夜里,安徽凤阳县犁园公社小岗生产队的18户

社员代表聚集在村里一间屋里秘密写下了一张契约

1978年12月十一届三中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决议》放宽了农业政策,但仍明文规定“不许包产到户”。

1、家庭联产承包责任制的形式?

2、家庭联产承包责任制的基础。

3、什么是农民的责任、权利和利益?

包产到户、自负盈亏

土地公有制

责

在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各农户使用,分户经营、自负盈亏。

利

权:土地的使用权(而没有所有权)

一、家庭联产承包责任制

1979年秋收盘点后……

小岗村1979年卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。还有钱,小岗农副产品收入47000元,平均每人400多元。在当时,对这群“叫花子”来说,这无疑是一座光芒四射的金山。

——马立诚、凌志军著作《交锋》

凤阳县粮食生产三年三大步

解决了吃饭问题,还首次交上了公粮,还清了20多年来吃救济的贷款!

严金昌

一、家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制实行之初阻力重重。邓小平提到:凤阳县搞大包干,一年翻身,改变面貌,值得研究。明确表态:只要能提高产量,包产到户就是正确的,致富不是罪过。

小岗村的做法受到中央肯定,大包干迅速蔓延全国,小岗村成了中国农村改革的发源地。

一、家庭联产承包责任制

(2)发展:

1983年,基本在全国农村普遍实行

一、家庭联产承包责任制

3.实施——

(1)开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

1.背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

2.目的:

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的解放,促进了农业生产和农民人均收入的提高。

4.意义:

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

1950年

土地改革

1953年

农业生产合作社

1958年

人民公社

1978年

家庭联产承包责任制

积极

积极

消极

积极

一、家庭联产承包责任制

认识(启示):

生产关系的变革一定要适应生产力的发展水平

5.02

6.70

7.15

1980年

1981年

1982年

凤阳粮食生产

三年三大步

单位:亿斤

5、影响:

农民有了生产自主权,激发了农民的劳动热情,带来了农村生产力大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

喜

“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,

实行联产责任制,家家户户屯满粮。

6、推广:

家庭联产承包责任制得到了中央的肯定并逐渐在全国推开。家庭联产承包责任制在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

1980年,农村学家杜润生起草了中央75号文件表述了“杜氏公式”:“可以包产到队,可以包产到户,也可以包干到户”。 “杜氏公式”推动了包产到户制度的确立,解放了农村的生产力。

他也被誉为中国农村改革之父。

“中国农民的伟大创造”

今天的小岗村

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,富余劳动力越来越多。

新烦恼

怎么办?

农业生产的专业化、商品化、社会化

水果生产基地

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

新烦恼

怎么办?

茶叶生产基地

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企业)

7、农村改革内容2:发展乡镇企业

影响:为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。

乡镇企业是指农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业,是中国乡镇地区多形式、多层次、多门类、多渠道的合作企业和个体企业的统称。包括乡镇办企业、村办企业、农民联营的合作企业、其他形式的合作企业和个体企业五级。乡镇企业行业门类很多,包括农业、工业、交通运输业、建筑业以及商业、饮食、服务、修理等企业。 20世纪80年代以来,中国乡镇企业获得迅速发展。乡镇企业已成为中国农民脱贫致富的必由之路,也是国民经济的一个重要支柱。

1983年发展

深化

1978年开始

全国普遍实行

家庭联产承包责任制

农村乡镇企业

安徽凤阳

小岗村“大包干”

拓展

建国后农村政策的四次变化

1、说明:

调整农村政策说明了我国不断从国情出发维护人民利益、解放农村生产力;生产关系一定要适应生产力的发展。

2、应遵循原则、启示:

(1) 必须实事求是从国情出发调整政策,尊重经济规律;生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。

(2) 要关注民生,执政为民、实现共享。

1、土地改革:性质没变化

【地主土地私有制转为农民土地私有制】

2、农业社会主义改造:性质变化

【农民土地私有制变为社会主义公有制】

3、大跃进运动与人民公社化运动:失误

【公有制性质没变】

4、家庭联产承包责任制:性质没变化

【人民公社制度调整为家庭联产承包责任制】

材料一:因为天气很热,工厂为采取降温的措施,打算买风扇、鼓风机,但是工厂没有自主权。要经过十一个政府部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料二:我们工厂的情况有点糟。“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

(1)企业没自主权,政企不分

这番话体现了一种怎样的生产经营局面?

原青岛

电冰箱厂

(2)工人生产没有积极性,吃大锅饭

30多年来,海尔集团从一家资不抵债、亏空147万元,濒临倒闭的集体小厂,发展成为全球最大的家用电器制造商之一。

这种变化出现的原因是——

二、城市经济体制改革

1.进程:

(1)1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

2.举措:

①把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济 。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

集体经济

公私合营后,我国工商业实现了全行业的公有制,所有制形式比较单一,甚至连小商业也是公有制,这给居民的生活带来了一些不便。如以前的小卖部半夜12点敲门也可以卖货,实行公有制后按八小时工作制,营业员到点下班。北京的馄饨摊没了,上海的弄堂里的莲心粥消失了。

二、城市经济体制改革

②对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

1984年3月24日,福建省55位国营厂长、经理联名向省委、省政府写了一封“松绑”公开信: “……现在体制的条条框框捆住了我们的手脚,企业只有压力,没有动力,更谈不上活力,为此,我们怀揣冒昧地向你们伸手要权……”

二、城市经济体制改革

③实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

二、城市经济体制改革

国有企业

国家

企业

工人

管得太多,太死

没有生产自主权缺乏活力

吃大锅饭,没有劳动积极性

给企业松绑

扩大自主权经营责任制

按劳分配

中心环节:增强企业活力

二、城市经济体制改革

{22838BEF-8BB2-4498-84A7-C5851F593DF1}

所有制结构

职权划分

分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一公有

政企不分

平均分配

扩大企业经营自主权,实行经营责任制

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

以公有制为主体,

多种所有制共同发展

3.中心环节:增强企业活力

二、城市经济体制改革

1.进程:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

2.举措:

4.意义:

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力

二、城市经济体制改革

社会主义市场经济体制

改革目标

改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

无法宏观管控

太死板

计划经济:国家统一调控(有形的手)

优点:能高效集中人力、物力;

政府宏观调控+市场作用=社会主义市场经济体制

市场经济:市场进行调节(无形的手)

优点:市场调节能刺激企业活力;

社会主义市场经济体制

改革目标

问题:死板僵化。

问题:忽视社会总体效益,无法 宏 宏观调控。

1956年底三大改造完成,社会主义计划经济体制建立。

·1953年10月对粮食和棉布实行统购统销政策;

·1955年国家发行粮、油、棉布等票证;

·20世纪60年代初,生活日用品均需凭票证购买。

1956年底三大改造完成,确立了单一公有制。

特点:生产资料高度集中、国家统一分配

2、确立过程:

1、含义:

提出目标

建立

框架

初步确立

社会主义市场经济体制

改革目标

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

21世纪初社会主义市场经济体制初步建立

1992年十四大

1993年十四届三中全会

课本p40

活动一:下列各项中,哪些是社会主义市场经济体制下企业的特点?

政企职责不分

企业经营好,职工收入就多

企业经济利益与经营成果联系

企业没有自主权

分配制度“大锅饭”

经营承包责任制

企业经营权集中在政府手中

?

?

?

社会主义市场经济体制

改革目标

3、根本目的:

发展社会生产力,提高人民生活水平?

4、意义:

——数据来源于国家统计局网站

社会主义市场经济体制

改革目标

把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

课本p41

改革成果

40年的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

——习近平在庆祝改革开放40周年大会上讲话

改革只有进行时,没有完成时

拓展延伸

活动二:结合材料,纵观整个改革过程,改革有哪些特点?改革的实质是什么?改革又带给我们哪些启示?

1、中共十一届三中全会改革开放

2、家庭联产承包责任制

3、城市经济体制改革

4、社会主义市场经济体制确立

……

①生产关系的变革要适应生产力的发展;

②改革要勇于创新;

③改革要根据国情;

④改革要关注民生。

①从思想解放到改革推进

②从农村开始到城市深化

③从群众自发到中央推动

④从局部试点到全国推广

1、特点

是体制创新,是社会主义制度的自我完善和发展。

2、改革的实质:

3、启示:

以按劳分配为主的多种分配方式

以公有制为主的多种所有制经济

政企分开

家庭联产承包责任制

城市经济体制改革

农村经济体制改革

经济体制改革

社会主义市场经济体制

目标

1992年,中共十四大提出

1993年,中共十四届三中全会

本课小结

随堂训练

1.中共十一届三中全会以后,农村改革的

主要形式是( )

A.把地主的土地分给无地或少地的农民

B.引导分散的农民参加农业生产合作社

C.实行对个体农业的改造,建立农村集

体经济

D.实行以家庭联产承包为主的责任制

D

2.小芸同学带着一个研究性学习课题,搜

集了“政企分开”“利改税”“股份制

改革”等资料。根据这些信息,判断她

的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.国有企业改革

D.资产阶级性质改革

C

3.1979年至1988年,徐州粮食产量年均增长60%,累计生产粮食339115万吨,相当于其前30年粮食产量的总和。昔日贫穷落后缺粮少吃的徐州农村变成了苏北粮仓。这一变化主要得益于( )

A.家庭联产承包责任制的推行 B. 土地改革的实行

C.农业生产合作社的成立 D.人民公社化运动的开展

A

4.下列四幅图片反映了新中国成立后农业生产关系的四次调整,按调整先后顺序排列正确的是( )

①农民积极加入农业生产合作社

②广大农民衷心拥护《中华人民共和国土地改革法》

③农民在领取包产到户的合同书

④人民公社时期社员列队去劳动

A.①②③④ B.②①④③

C.②①③④ D.④③①②

B

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化