7 《声声慢》 课件(22张)-2020-2021学年高中语文人教版必修4

文档属性

| 名称 | 7 《声声慢》 课件(22张)-2020-2021学年高中语文人教版必修4 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-12 10:42:59 | ||

图片预览

文档简介

写作背景

这首词写作于靖康之变后,李清照国破家亡,夫死,伤于人事,这时期她的作品转为沉郁凄婉,主要书写他对亡夫赵明诚的怀念和自己孤单凄凉的景况,《声声慢·寻寻觅觅》,便是这时期的典型代表作品之一。

熟读全文

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

合作探究

找出全词的“词眼”

愁

研读探讨

合作探究:

A:怎样写愁:找出直接抒情的诗句

B:怎样入愁:词人在词中选取了哪些意象?这些意象是如何表现出愁情的?

C:缘何生愁:本词中的愁是怎样的愁呢?

一、直接抒情

直抒胸臆

②这次第,怎一个愁字了得!

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

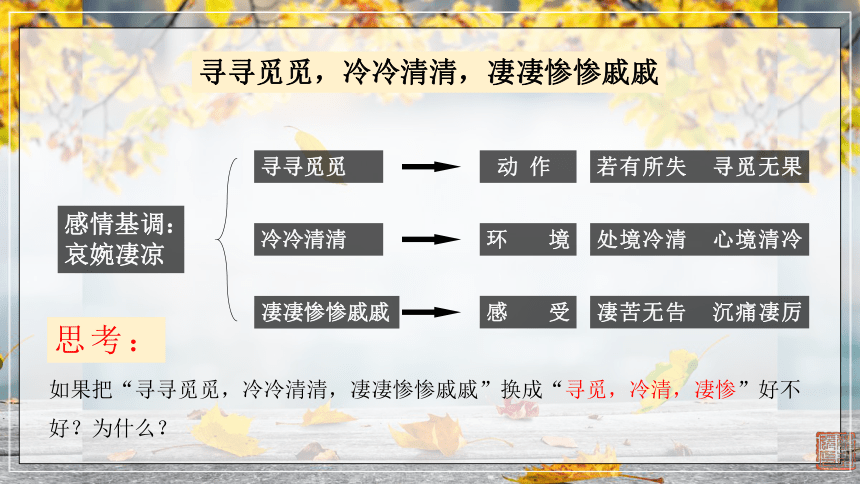

思考:

如果把“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”换成“寻觅,冷清,凄惨”好不好?为什么?

寻寻觅觅

动 作

若有所失 寻觅无果

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

环境

感受

处境冷清 心境清冷

凄苦无告 沉痛凄厉

感情基调:哀婉凄凉

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚

叠词

1. 增强语言的节奏感,读起来朗朗上口。

2. 加深感情,起强调作用。(结合诗文)

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。——柳永《雨霖铃》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。——欧阳修《蝶恋花》

惜我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。——《诗经》

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚

叠词的作用:

这次第,怎一个愁字了得!

次第:光景、情况

戛然而止的写法

而今识得愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

——辛弃疾《丑奴儿》

缘何生愁

愁

亡国之恨

丧夫之痛

沦落之苦

李清照究竟为何而愁?

愁

寡居之悲

二、间接写愁:借景抒情

赏意象,品愁情

淡酒、过雁、黄花、梧桐

1、这些意象我们曾经在哪些诗句中接触过?

2、词人是如何通过这些意象来抒发自己的愁情的?

合作探究

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

——白居易

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 ——李白

愁

象征

酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹

三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急? ——李清照

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人 ——王维

对酒当歌,人生几何。 ——曹操

明月几时有,把酒问青天。 ——苏轼

“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”此

处为何是“淡酒”呢?

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。 ——王实甫《西厢记》

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。--李清照《一剪梅》

无可奈何花落去,似曾相识雁归来。——晏殊《浣溪沙》

此处“雁过也,正伤心,却是旧时相识。

词人为何见“过雁””而伤心呢?

象征离愁

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。——李清照《醉花阴》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞-- 王实甫《西厢记》

此处“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”

黄花喻女子憔悴的容貌。

寂寞梧桐深院锁清秋。 ——李煜 《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦; 一叶叶,一声声,空阶滴到天明。 ——范仲淹 《苏幕遮》

象征悲凉的孤独与愁苦。

请同学们课下分析“秋风”“细雨”两个意象。

此处“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。”

写尽了词人灵魂的孤苦。

《声声慢》生动形象地表现一个身历国破家亡的孤苦妇女,在一个秋日黄昏时分真实的生活感受。全词围绕一个“愁”字,采用直接抒情和间接抒情的方式(选取不同意象),反复描写、渲染,把词人复杂而深沉的愁思淋漓尽致表达了出来,读后使人感觉哀愁满纸。

比较阅读

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

现在我们来看看《一剪梅》和《声声慢》 这两首词抒发的情感有什么异同?

同:愁。

不同:《一剪梅》中是一种“闲愁”,《声声慢》则胜于“愁”

“闲愁”自是相思之情,独居生活的孤单寂寞和对丈夫的思念之情;而《声声慢》中的愁从意象入手:过雁、满地黄花、淡酒、梧桐更兼细雨,共同的特点是惨淡,透过它们,我们能领会到词人的亡国之痛、沦落之苦、孀居之悲。

通过对比,我们清晰看到了词人早晚期词作迥然不同的风格。由此可见,个人遭遇和文学创作有着密不可分的关系。同时,抓住词中所选择的意象,在这些意象背后,我们看见了一个一生都被“愁”所困的女词人,“愁”是她作品的主调。早年的“愁”是“闺怨”、“离愁”、“相思之愁”,是“一种相思,两处闲愁”,是“为赋新词强说愁”;晚年的“愁”则是在经历了颠沛之苦、丧夫之痛、亡国之恨之后的“欲说还休”的愁,是一种沉甸甸的深沉的愁。

从《一剪梅》到《声声慢》,相隔将近半个世纪。同半世漂泊同样写愁,内涵却不尽相同。真是“一般愁字别样情,半世漂泊感生平”。作为一个女人,李清照何其不幸;作为一个诗人,她又何其伟大。正所谓“国家不幸诗家幸,话到沧桑句便工”苦难不停地擦拭着李清照的艺术灵魂,这些经历像重物一样压在她生命的弹簧上,但它们不能压垮李清照。相反,苦难越重,艺术的灵魂飞得越高。怪不得一代文豪郭沫若这样评价李清照:

一代词人有旧居,半世漂泊憾何如。冷清今日成轰烈,传诵千古是著书。

这首词写作于靖康之变后,李清照国破家亡,夫死,伤于人事,这时期她的作品转为沉郁凄婉,主要书写他对亡夫赵明诚的怀念和自己孤单凄凉的景况,《声声慢·寻寻觅觅》,便是这时期的典型代表作品之一。

熟读全文

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

合作探究

找出全词的“词眼”

愁

研读探讨

合作探究:

A:怎样写愁:找出直接抒情的诗句

B:怎样入愁:词人在词中选取了哪些意象?这些意象是如何表现出愁情的?

C:缘何生愁:本词中的愁是怎样的愁呢?

一、直接抒情

直抒胸臆

②这次第,怎一个愁字了得!

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

思考:

如果把“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”换成“寻觅,冷清,凄惨”好不好?为什么?

寻寻觅觅

动 作

若有所失 寻觅无果

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

环境

感受

处境冷清 心境清冷

凄苦无告 沉痛凄厉

感情基调:哀婉凄凉

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚

叠词

1. 增强语言的节奏感,读起来朗朗上口。

2. 加深感情,起强调作用。(结合诗文)

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。——柳永《雨霖铃》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。——欧阳修《蝶恋花》

惜我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。——《诗经》

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚

叠词的作用:

这次第,怎一个愁字了得!

次第:光景、情况

戛然而止的写法

而今识得愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

——辛弃疾《丑奴儿》

缘何生愁

愁

亡国之恨

丧夫之痛

沦落之苦

李清照究竟为何而愁?

愁

寡居之悲

二、间接写愁:借景抒情

赏意象,品愁情

淡酒、过雁、黄花、梧桐

1、这些意象我们曾经在哪些诗句中接触过?

2、词人是如何通过这些意象来抒发自己的愁情的?

合作探究

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

——白居易

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 ——李白

愁

象征

酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹

三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急? ——李清照

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人 ——王维

对酒当歌,人生几何。 ——曹操

明月几时有,把酒问青天。 ——苏轼

“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”此

处为何是“淡酒”呢?

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。 ——王实甫《西厢记》

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。--李清照《一剪梅》

无可奈何花落去,似曾相识雁归来。——晏殊《浣溪沙》

此处“雁过也,正伤心,却是旧时相识。

词人为何见“过雁””而伤心呢?

象征离愁

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。——李清照《醉花阴》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞-- 王实甫《西厢记》

此处“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”

黄花喻女子憔悴的容貌。

寂寞梧桐深院锁清秋。 ——李煜 《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦; 一叶叶,一声声,空阶滴到天明。 ——范仲淹 《苏幕遮》

象征悲凉的孤独与愁苦。

请同学们课下分析“秋风”“细雨”两个意象。

此处“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。”

写尽了词人灵魂的孤苦。

《声声慢》生动形象地表现一个身历国破家亡的孤苦妇女,在一个秋日黄昏时分真实的生活感受。全词围绕一个“愁”字,采用直接抒情和间接抒情的方式(选取不同意象),反复描写、渲染,把词人复杂而深沉的愁思淋漓尽致表达了出来,读后使人感觉哀愁满纸。

比较阅读

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

现在我们来看看《一剪梅》和《声声慢》 这两首词抒发的情感有什么异同?

同:愁。

不同:《一剪梅》中是一种“闲愁”,《声声慢》则胜于“愁”

“闲愁”自是相思之情,独居生活的孤单寂寞和对丈夫的思念之情;而《声声慢》中的愁从意象入手:过雁、满地黄花、淡酒、梧桐更兼细雨,共同的特点是惨淡,透过它们,我们能领会到词人的亡国之痛、沦落之苦、孀居之悲。

通过对比,我们清晰看到了词人早晚期词作迥然不同的风格。由此可见,个人遭遇和文学创作有着密不可分的关系。同时,抓住词中所选择的意象,在这些意象背后,我们看见了一个一生都被“愁”所困的女词人,“愁”是她作品的主调。早年的“愁”是“闺怨”、“离愁”、“相思之愁”,是“一种相思,两处闲愁”,是“为赋新词强说愁”;晚年的“愁”则是在经历了颠沛之苦、丧夫之痛、亡国之恨之后的“欲说还休”的愁,是一种沉甸甸的深沉的愁。

从《一剪梅》到《声声慢》,相隔将近半个世纪。同半世漂泊同样写愁,内涵却不尽相同。真是“一般愁字别样情,半世漂泊感生平”。作为一个女人,李清照何其不幸;作为一个诗人,她又何其伟大。正所谓“国家不幸诗家幸,话到沧桑句便工”苦难不停地擦拭着李清照的艺术灵魂,这些经历像重物一样压在她生命的弹簧上,但它们不能压垮李清照。相反,苦难越重,艺术的灵魂飞得越高。怪不得一代文豪郭沫若这样评价李清照:

一代词人有旧居,半世漂泊憾何如。冷清今日成轰烈,传诵千古是著书。