22 礼记二则课件(共54张ppt)

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

22

《礼记》二则

了解有关《礼记》的文学常识;积累重点文言词语,疏通文意并背诵课文。(重点)

体会两篇短文的句式特点,学习对比论证、类比论证的说理方法。(难点)

理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想,培养高尚的道德情操。(重点)

学习目标

你们知道“四书”“五经”分别指哪几部作品吗?

“四书”指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

第一板块

导入新课

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。它是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要著作。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论文章和关于礼乐制度的文章。它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学等各方面的内容。它与《仪礼》《周礼》合称“三礼”。《礼记》全书气势磅礴、结构严谨,言简意赅、意味隽永,具有很高的文学价值。

作品简介

虽有嘉肴

《虽有嘉肴》节选自《礼记·学记》。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法乃至师生关系、老师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。本文节选这一部分提出的“教学相长”,从现代教育学的观点来看仍值得重视。

背景链接

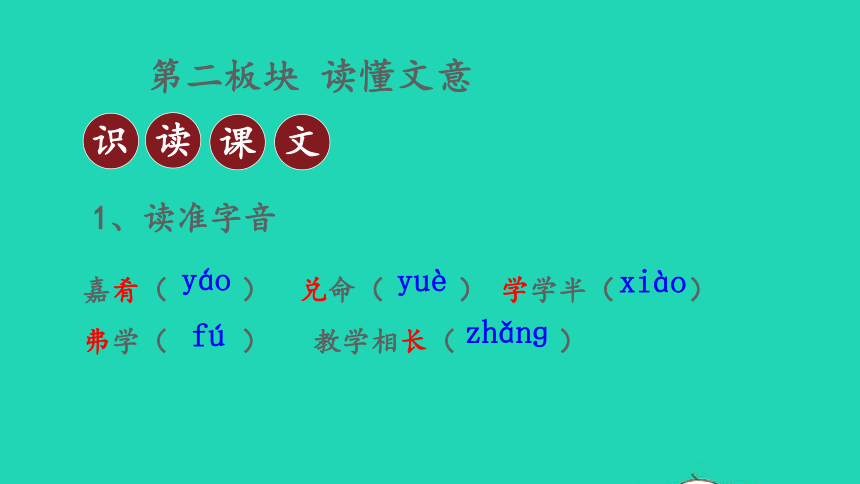

嘉肴(

)

兑命(

)

学学半(

)

弗学(

)

教学相长(

)

yáo

yuè

xiào

fú

zhǎnɡ

1、读准字音

第二板块

读懂文意

识

读

文

课

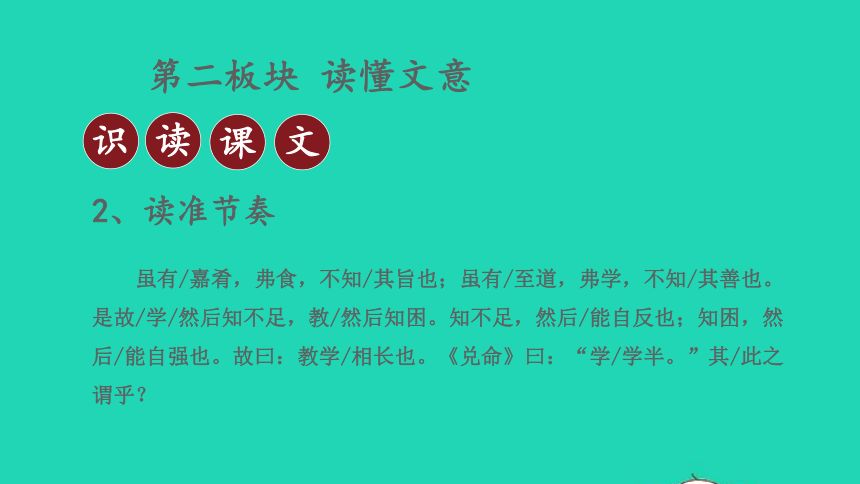

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

2、读准节奏

第二板块

读懂文意

识

读

文

课

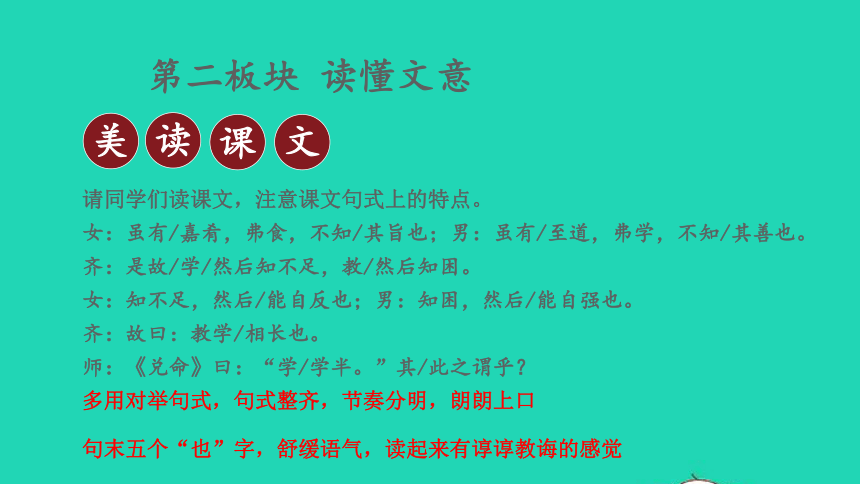

请同学们读课文,注意课文句式上的特点。

女:虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;男:虽有/至道,弗学,不知/其善也。

齐:是故/学/然后知不足,教/然后知困。

女:知不足,然后/能自反也;男:知困,然后/能自强也。

齐:故曰:教学/相长也。

师:《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

多用对举句式,句式整齐,节奏分明,朗朗上口

句末五个“也”字,舒缓语气,读起来有谆谆教诲的感觉

第二板块

读懂文意

美

读

文

课

1、自主译读

请同学们借助文下注解和工具书,自主译读课文,自己说给自己听。

2、点拨疑难

请同学们提出字主译读遇到的难词难句。

教师点拨。

第二板块

读懂文意

译

读

文

课

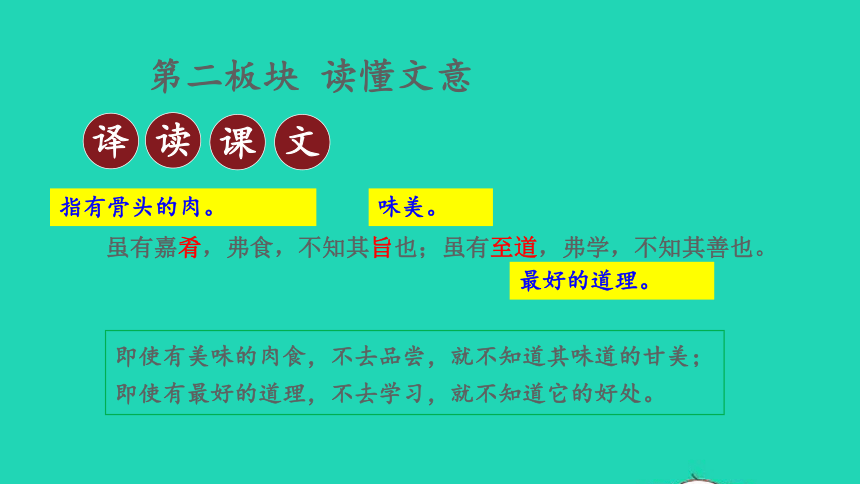

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

指有骨头的肉。

味美。

最好的道理。

即使有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味道的甘美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

第二板块

读懂文意

译

读

文

课

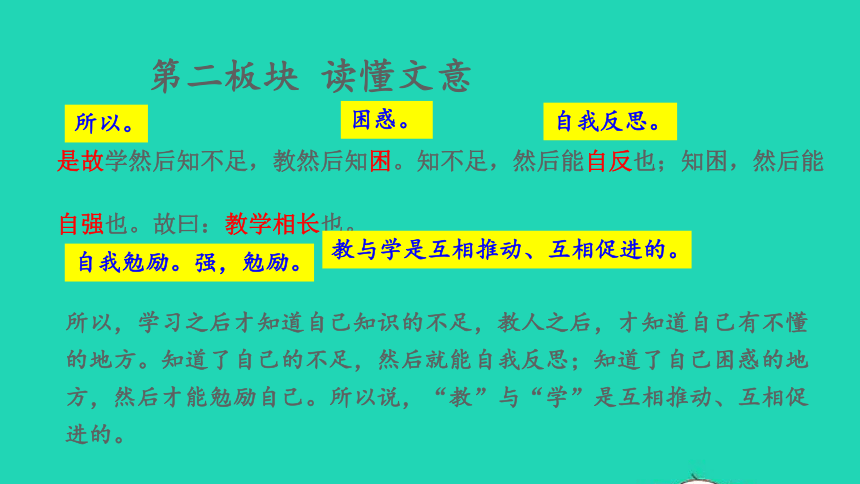

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

所以。

困惑。

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

所以,学习之后才知道自己知识的不足,教人之后,才知道自己有不懂的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。所以说,“教”与“学”是互相推动、互相促进的。

第二板块

读懂文意

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

即《说(yuè)命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

表示揣测,大概、或许。

《尚书?兑命》说“教育别人,占自己学习的一半。”这话说的就是这个道理吧!

第二板块

读懂文意

本文说理逻辑严密,条理分明。想一想:文章是分几个层次论证“教学相长”的?

第三板块

理清层次

互动探究

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

第一层:类比论证论述亲身学习的重要性

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,

然后能自强也。故曰:教学相长也。

第二层:教与学相互促进的关系:教学相长

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

第三层:引用论证进一步强调“教学相长”的道理。

第三板块

理清层次

互动探究

虽有嘉肴

类比引入

逐层论证

引用作结——学学半

教学能相长实践出真知

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

结构梳理

1.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来阐述教和学的关系,即二者是相辅相成、互相促进、共同提高的。后者则主要是从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,是用来补充强调观点的,二者是主从关系。

互动探究一

探究《礼记》的艺术价值,小组合作完成。

示例:我发现本文逻辑严密,条理分明。(文章开头先运用类比的论证方法,从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”引申出“虽有至道,弗学,不知其善也”的道理。然后讲教与学的关系。一个人只有学习后才能知道自己的不足,知道了自己的不足,然后才能自我反思;而教授别人之后,才能发现自己有不懂的地方,这样才会自我勉励,不断提高。最后得出教学相长的结论。逻辑严密,有条有理,且言简意赅,浅显易懂。)

互动探究二

探究《礼记》的艺术价值,小组合作完成。

示例:我发现本文多用对偶,增强气势。

(全篇共五句话,前三句均为对偶句式。这类句式不仅从形式上看起来比较整齐,也有增强表意效果的功能。第一句以“嘉肴”与“至道”对举,是一组类比,让读者更好地体会到二者的相似性;第二句和第三句都是从教和学两个角度入手,论述教与学的关系,双管齐下,更为合理、全面、严谨。)

互动探究二

《虽有嘉肴》运用类比的论证方法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理。

主旨归纳

1、结合自身实际,从学习角度谈谈你对“教学相长”的看法。

第四板块

拓展延伸

理解观点

启示:

学生的学习虽然依赖于教师的引导,但教师的作用也具有局限性,最重要的还是我们自己的努力和思考。教师虽然以教人为主,但遇到困难时也需要学习新知以求精进,所以教师是教和学的统一体。“教学相长”的道理是极为宝贵的见解,值得重视。在学习中倘若我们仅仅依赖教师的教授而不肯主动思考、努力钻研,教师也抱着故步自封的态度闭门造车、自以为是,那么我们便无法学到新知识,教师的教学素养也无法得到提升,这是不可取的。

第四板块

拓展延伸

理解观点

2、请你说几句教学相长的名言。

第四板块

拓展延伸

理解观点

名言:

做先生的,应该一面教一面学,并不是贩买些知识来,就可以终身卖不尽的。

——陶行知

先生既没有进步,学生也就难有进步了。这也是教学分离的流弊。那好的先生就不是这样,他必定一方面指导学生,一方面研究学问。

——陶行知

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

要建构一种新型的教学生活,把教学过程还原为生活过程,把教学情境还原为生活情境,把教学活动还原为儿童的生命活动。

——杨再隋

玉不琢,

不成器;

人不学,

不知义。

独学而无友,

则孤陋而寡闻。

博学之,

审问之,

慎思之,

明辨之,

笃行之。

第四板块

拓展延伸

理解观点

学学半(

)

同“敩”,教导

文言小结

通

假

字

教然后知困(

)

教学相长(

)

不知其旨也(

)

古义:困惑

今义:困难

古义:教与学

今义:教师把知识、技能传授

给学生的过程

古义:味美

今义:意义

古

今

义

异

学学半

学学半

(动词,同“敩”,教导)

(动词,学习)

其

不知其旨也

其此之谓乎

(代词,它的)

(副词,表示推测,大概、或许)

一

词

文

多

不知其旨也

不知其善也

(名词用作形容词,味美)

(形容词用作名词,好处)

词

类

用

活

倒装句:

其此之谓乎

(宾语前置,正常语序应为“其谓之此乎”)

判断句:

教学相长也(“也”表判断)

文

言

式

句

大道之行也

大道:指儒家推崇的上古

时代的政治制度。

《桃花源记》给我们描绘出一幅理想社会的生活图景,我们来回忆一下:“阡陌交通,鸡犬相闻,其中往来种作,男女衣着,悉如外人”“黄发垂髫,并怡然自乐”。社会太平,人民安居乐业,其乐融融。早在战国末年《礼记》中也有相类似的理想社会的画卷。

第一板块

情景导入

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分的一段,是孔子对学生言偃说的一番话,我们课文前面的一段文字,思考,生活在变乱纷乘的春秋末期的孔子,通过这番言论表达了他怎样的政治理想?

背景链接

昔者仲尼与于蜡①宾,事毕,出游于观②之上,喟然③而叹。仲尼之叹,盖叹鲁也。言偃在侧曰:“君子何叹?”孔子曰:“大道之行也,与三代④之英⑤,丘未之逮⑥也”,而有志焉。

注释:

①蜡(zhà):年终举行的祭祀,又称蜡祭。②观(ɡuàn):宗庙门外两旁的楼。③喟(kuì)然:感叹的样子。

④三代;指夏朝、南朝和周朝。⑤英:英明君主。⑥逮:赶上。

译文:

从前,孔于曾加过鲁国的蜡祭。祭记结束后,他出来在宗庙门外的楼台上游览,不觉感慨长叹。孔子的感叹,大概是感叹鲁国的现状。言偃在他身边问道“老帅为什么叹息?”孔子回答说:‘大道施行的时代,以及夏、商、周三代英明君王当政的时代,我孔丘都设有赶上,我对它们心向往之。

——生活在变乱纷乘的春秋末期的孔子,通过这番言论表达了他渴望“大道之行”的政治理想,即希望大道施行,希望出现太平盛世。

背景链接

天下为公(

)

选贤与能(

)

矜(

)

讲信修睦(

)

男有分(

)

wéi

jǔ

ɡuān

mù

fèn

读准字音

第二板块:诵读课文,读出气势

读出气势

大道/之行也,天下/为公。选贤/与(jǔ)能,

讲信/修睦。故/人/不独亲其亲,

不独子其子。

使/老有所终/壮有所用/幼有所长,

矜(ɡuān)/寡/孤/独/废疾者/皆有所养。

男有分(fèn),女有归。

货/恶其/弃于地也,必藏于己;

力/恶其/不出于身也,不必为己。

是故/谋闭而不兴/

盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

排偶句,语势流畅,要读出一气呵成的铺排气势。

第二板块:诵读课文,读出气势

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

是。

同“举”。

对“大同”社会的纲领性说明。

培养。

第二板块:诵读课文,读出气势

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

形容词用作动词,以……为亲。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

职分,职守。

女子出嫁。

因此。

有残疾而不能做事。

货恶其弃于地也,不必藏于己;

力恶其不出于身也,不必为己。

财物,厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己有;

力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。

描述“大同社会”的基本特征。

第二板块:诵读课文,读出气势

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

因此。

闭塞。

图谋之心。

兴起。

这叫作。

描绘了“大同”社会的未来图景。

兴起。

第二板块:诵读课文,读出气势

我们这样读课文,思考:课文在结构上有什么特点?

男:大道/之行也,天下/为公。选贤/与(jǔ)能,讲信/修睦。

女:故/人/不独亲其亲,不独子其子。使/老有所终/壮有所用/幼有所长,

矜(ɡuān)/寡/孤/独/废疾者/皆有所养。男有分(fèn),女有归。

货/恶其/弃于地也,必藏于己;力/恶其/不出于身也,不必为己。

男:是故/谋闭而不兴/盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

第二板块:诵读课文,读出气势

全文呈现出“总——分——总”的结构特点,可以分成三层。

第一层:总领全文。大同社会的纲领性说明。

第二层:阐述大同社会基本特征。

第三层:总结全文

大道之行也

社会纲领:天下为公

选贤与能

讲信修睦

基本特征:社会关爱

安居乐业

货尽其用,人尽其力

理想社会:谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

大同社会美好期待

结构梳理

百姓生活状态

结论

大同社会

?

世外桃源

1、比较阅读

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?看屏幕,填表格。

第三板块:比较阅读,合作探究

1、比较阅读

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?看屏

幕,填表格。

百姓生活状态

结论

大同社会

1、老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

2、男有分、女有归。

人人受到社会关爱,

人人安居乐业。

世外桃源

1、黄发垂髫,并怡然自乐。

2、其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

第三板块:比较阅读,合作探究

2.合作探究

请同学们开展小组合作学习,探究问题。

(1)文章第二层从哪几个方面阐述了“大同”社会的基本特征?

人人都能受到全社会的关爱;

人人都能安居乐业;

货尽其用,人尽其力。

第三板块:比较阅读,合作探究

(2)怎样理解“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”?

前半句是说人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有;后半句是说人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,都没有“多得”的念头。这两句从人们的思想观念来说,只有树公心、去私心,才能达到货尽其用,人尽其力的境界。

第三板块:比较阅读,合作探究

(3)你如何理解和评价孔子理想中的“大同”社会?

孔子理想中的“大同”社会,是一个没有阶级、没有剥削和压迫、人人平等的社会。尽管这个理想社会在当时不可能成为现实,但两千多年以来一直是许多进步思想家和社会改革家所向往和追求的目标,是我国社会思想史上的一份宝贵财富。孔子理想中的“大同”社会,是根据当时的社会现实构想出来的。这当中折射出了当时现实社会的真实情形:社会纷乱,动荡不安;尔虞我诈,人人自危;盗贼横行,混乱不堪。

第三板块:比较阅读,合作探究

第四板块:

读写勾联

《大道之行也》为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们快乐地生活着,二千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。请同学们依据课文对“大同社会”的描述和《桃花源记》对世外桃源的描述,联系现实,展开合理想象,以《我有一个梦想》为题,写一篇不少于600字的小作文。?

选贤与能(

)

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(

)

同“举”,推举

同“鳏”,老而无妻

文言小结

通

假

字

男有分,女有归(

)

大道之行也(

)

古义:女子出嫁

今义:返回

古义:指儒家推崇的上古时代的

政治制度

今义:大路

古

今

义

异

不独子其子

(

)

盗窃乱贼而不作

(

)

盗窃乱贼而不作

(

)

古义:指子女

今义:专指“儿子”

古义:作乱

今义:没有秩序;没有条理

古义:伤害

今义:偷东西的人

独

故人不独亲其亲

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(副词,单,只)

(名词,老而无子)

闭

是故谋闭而不兴

故外户而不闭

(动词,闭塞)

(动词,用门闩插上)

一

词

义

多

为

天下为公

不必为己

(读wéi,表示判断,相当于“是”)

(读wèi,介词,为了)

不独亲其亲,不独子其子

(形容词用作动词,以……为亲,以……为子)

老有所终,壮有所用,幼有所长

(形容词用作名词,分别指“老年人”,“壮年人”“小孩”)

词

类

用

活

判断句:

大道之行也,天下为公(“……也”表判断)

倒装句:

不必藏于己(介宾短语后置,正常语序应为“不必于己藏”)

文

言

式

句

22

《礼记》二则

了解有关《礼记》的文学常识;积累重点文言词语,疏通文意并背诵课文。(重点)

体会两篇短文的句式特点,学习对比论证、类比论证的说理方法。(难点)

理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想,培养高尚的道德情操。(重点)

学习目标

你们知道“四书”“五经”分别指哪几部作品吗?

“四书”指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

第一板块

导入新课

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。它是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要著作。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论文章和关于礼乐制度的文章。它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学等各方面的内容。它与《仪礼》《周礼》合称“三礼”。《礼记》全书气势磅礴、结构严谨,言简意赅、意味隽永,具有很高的文学价值。

作品简介

虽有嘉肴

《虽有嘉肴》节选自《礼记·学记》。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法乃至师生关系、老师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。本文节选这一部分提出的“教学相长”,从现代教育学的观点来看仍值得重视。

背景链接

嘉肴(

)

兑命(

)

学学半(

)

弗学(

)

教学相长(

)

yáo

yuè

xiào

fú

zhǎnɡ

1、读准字音

第二板块

读懂文意

识

读

文

课

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

2、读准节奏

第二板块

读懂文意

识

读

文

课

请同学们读课文,注意课文句式上的特点。

女:虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;男:虽有/至道,弗学,不知/其善也。

齐:是故/学/然后知不足,教/然后知困。

女:知不足,然后/能自反也;男:知困,然后/能自强也。

齐:故曰:教学/相长也。

师:《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

多用对举句式,句式整齐,节奏分明,朗朗上口

句末五个“也”字,舒缓语气,读起来有谆谆教诲的感觉

第二板块

读懂文意

美

读

文

课

1、自主译读

请同学们借助文下注解和工具书,自主译读课文,自己说给自己听。

2、点拨疑难

请同学们提出字主译读遇到的难词难句。

教师点拨。

第二板块

读懂文意

译

读

文

课

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

指有骨头的肉。

味美。

最好的道理。

即使有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味道的甘美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

第二板块

读懂文意

译

读

文

课

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

所以。

困惑。

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

所以,学习之后才知道自己知识的不足,教人之后,才知道自己有不懂的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。所以说,“教”与“学”是互相推动、互相促进的。

第二板块

读懂文意

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

即《说(yuè)命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

表示揣测,大概、或许。

《尚书?兑命》说“教育别人,占自己学习的一半。”这话说的就是这个道理吧!

第二板块

读懂文意

本文说理逻辑严密,条理分明。想一想:文章是分几个层次论证“教学相长”的?

第三板块

理清层次

互动探究

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

第一层:类比论证论述亲身学习的重要性

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,

然后能自强也。故曰:教学相长也。

第二层:教与学相互促进的关系:教学相长

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

第三层:引用论证进一步强调“教学相长”的道理。

第三板块

理清层次

互动探究

虽有嘉肴

类比引入

逐层论证

引用作结——学学半

教学能相长实践出真知

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

结构梳理

1.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来阐述教和学的关系,即二者是相辅相成、互相促进、共同提高的。后者则主要是从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,是用来补充强调观点的,二者是主从关系。

互动探究一

探究《礼记》的艺术价值,小组合作完成。

示例:我发现本文逻辑严密,条理分明。(文章开头先运用类比的论证方法,从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”引申出“虽有至道,弗学,不知其善也”的道理。然后讲教与学的关系。一个人只有学习后才能知道自己的不足,知道了自己的不足,然后才能自我反思;而教授别人之后,才能发现自己有不懂的地方,这样才会自我勉励,不断提高。最后得出教学相长的结论。逻辑严密,有条有理,且言简意赅,浅显易懂。)

互动探究二

探究《礼记》的艺术价值,小组合作完成。

示例:我发现本文多用对偶,增强气势。

(全篇共五句话,前三句均为对偶句式。这类句式不仅从形式上看起来比较整齐,也有增强表意效果的功能。第一句以“嘉肴”与“至道”对举,是一组类比,让读者更好地体会到二者的相似性;第二句和第三句都是从教和学两个角度入手,论述教与学的关系,双管齐下,更为合理、全面、严谨。)

互动探究二

《虽有嘉肴》运用类比的论证方法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理。

主旨归纳

1、结合自身实际,从学习角度谈谈你对“教学相长”的看法。

第四板块

拓展延伸

理解观点

启示:

学生的学习虽然依赖于教师的引导,但教师的作用也具有局限性,最重要的还是我们自己的努力和思考。教师虽然以教人为主,但遇到困难时也需要学习新知以求精进,所以教师是教和学的统一体。“教学相长”的道理是极为宝贵的见解,值得重视。在学习中倘若我们仅仅依赖教师的教授而不肯主动思考、努力钻研,教师也抱着故步自封的态度闭门造车、自以为是,那么我们便无法学到新知识,教师的教学素养也无法得到提升,这是不可取的。

第四板块

拓展延伸

理解观点

2、请你说几句教学相长的名言。

第四板块

拓展延伸

理解观点

名言:

做先生的,应该一面教一面学,并不是贩买些知识来,就可以终身卖不尽的。

——陶行知

先生既没有进步,学生也就难有进步了。这也是教学分离的流弊。那好的先生就不是这样,他必定一方面指导学生,一方面研究学问。

——陶行知

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

要建构一种新型的教学生活,把教学过程还原为生活过程,把教学情境还原为生活情境,把教学活动还原为儿童的生命活动。

——杨再隋

玉不琢,

不成器;

人不学,

不知义。

独学而无友,

则孤陋而寡闻。

博学之,

审问之,

慎思之,

明辨之,

笃行之。

第四板块

拓展延伸

理解观点

学学半(

)

同“敩”,教导

文言小结

通

假

字

教然后知困(

)

教学相长(

)

不知其旨也(

)

古义:困惑

今义:困难

古义:教与学

今义:教师把知识、技能传授

给学生的过程

古义:味美

今义:意义

古

今

义

异

学学半

学学半

(动词,同“敩”,教导)

(动词,学习)

其

不知其旨也

其此之谓乎

(代词,它的)

(副词,表示推测,大概、或许)

一

词

文

多

不知其旨也

不知其善也

(名词用作形容词,味美)

(形容词用作名词,好处)

词

类

用

活

倒装句:

其此之谓乎

(宾语前置,正常语序应为“其谓之此乎”)

判断句:

教学相长也(“也”表判断)

文

言

式

句

大道之行也

大道:指儒家推崇的上古

时代的政治制度。

《桃花源记》给我们描绘出一幅理想社会的生活图景,我们来回忆一下:“阡陌交通,鸡犬相闻,其中往来种作,男女衣着,悉如外人”“黄发垂髫,并怡然自乐”。社会太平,人民安居乐业,其乐融融。早在战国末年《礼记》中也有相类似的理想社会的画卷。

第一板块

情景导入

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分的一段,是孔子对学生言偃说的一番话,我们课文前面的一段文字,思考,生活在变乱纷乘的春秋末期的孔子,通过这番言论表达了他怎样的政治理想?

背景链接

昔者仲尼与于蜡①宾,事毕,出游于观②之上,喟然③而叹。仲尼之叹,盖叹鲁也。言偃在侧曰:“君子何叹?”孔子曰:“大道之行也,与三代④之英⑤,丘未之逮⑥也”,而有志焉。

注释:

①蜡(zhà):年终举行的祭祀,又称蜡祭。②观(ɡuàn):宗庙门外两旁的楼。③喟(kuì)然:感叹的样子。

④三代;指夏朝、南朝和周朝。⑤英:英明君主。⑥逮:赶上。

译文:

从前,孔于曾加过鲁国的蜡祭。祭记结束后,他出来在宗庙门外的楼台上游览,不觉感慨长叹。孔子的感叹,大概是感叹鲁国的现状。言偃在他身边问道“老帅为什么叹息?”孔子回答说:‘大道施行的时代,以及夏、商、周三代英明君王当政的时代,我孔丘都设有赶上,我对它们心向往之。

——生活在变乱纷乘的春秋末期的孔子,通过这番言论表达了他渴望“大道之行”的政治理想,即希望大道施行,希望出现太平盛世。

背景链接

天下为公(

)

选贤与能(

)

矜(

)

讲信修睦(

)

男有分(

)

wéi

jǔ

ɡuān

mù

fèn

读准字音

第二板块:诵读课文,读出气势

读出气势

大道/之行也,天下/为公。选贤/与(jǔ)能,

讲信/修睦。故/人/不独亲其亲,

不独子其子。

使/老有所终/壮有所用/幼有所长,

矜(ɡuān)/寡/孤/独/废疾者/皆有所养。

男有分(fèn),女有归。

货/恶其/弃于地也,必藏于己;

力/恶其/不出于身也,不必为己。

是故/谋闭而不兴/

盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

排偶句,语势流畅,要读出一气呵成的铺排气势。

第二板块:诵读课文,读出气势

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

是。

同“举”。

对“大同”社会的纲领性说明。

培养。

第二板块:诵读课文,读出气势

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

形容词用作动词,以……为亲。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

职分,职守。

女子出嫁。

因此。

有残疾而不能做事。

货恶其弃于地也,不必藏于己;

力恶其不出于身也,不必为己。

财物,厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己有;

力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。

描述“大同社会”的基本特征。

第二板块:诵读课文,读出气势

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

因此。

闭塞。

图谋之心。

兴起。

这叫作。

描绘了“大同”社会的未来图景。

兴起。

第二板块:诵读课文,读出气势

我们这样读课文,思考:课文在结构上有什么特点?

男:大道/之行也,天下/为公。选贤/与(jǔ)能,讲信/修睦。

女:故/人/不独亲其亲,不独子其子。使/老有所终/壮有所用/幼有所长,

矜(ɡuān)/寡/孤/独/废疾者/皆有所养。男有分(fèn),女有归。

货/恶其/弃于地也,必藏于己;力/恶其/不出于身也,不必为己。

男:是故/谋闭而不兴/盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

第二板块:诵读课文,读出气势

全文呈现出“总——分——总”的结构特点,可以分成三层。

第一层:总领全文。大同社会的纲领性说明。

第二层:阐述大同社会基本特征。

第三层:总结全文

大道之行也

社会纲领:天下为公

选贤与能

讲信修睦

基本特征:社会关爱

安居乐业

货尽其用,人尽其力

理想社会:谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

大同社会美好期待

结构梳理

百姓生活状态

结论

大同社会

?

世外桃源

1、比较阅读

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?看屏幕,填表格。

第三板块:比较阅读,合作探究

1、比较阅读

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?看屏

幕,填表格。

百姓生活状态

结论

大同社会

1、老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

2、男有分、女有归。

人人受到社会关爱,

人人安居乐业。

世外桃源

1、黄发垂髫,并怡然自乐。

2、其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

第三板块:比较阅读,合作探究

2.合作探究

请同学们开展小组合作学习,探究问题。

(1)文章第二层从哪几个方面阐述了“大同”社会的基本特征?

人人都能受到全社会的关爱;

人人都能安居乐业;

货尽其用,人尽其力。

第三板块:比较阅读,合作探究

(2)怎样理解“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”?

前半句是说人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有;后半句是说人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,都没有“多得”的念头。这两句从人们的思想观念来说,只有树公心、去私心,才能达到货尽其用,人尽其力的境界。

第三板块:比较阅读,合作探究

(3)你如何理解和评价孔子理想中的“大同”社会?

孔子理想中的“大同”社会,是一个没有阶级、没有剥削和压迫、人人平等的社会。尽管这个理想社会在当时不可能成为现实,但两千多年以来一直是许多进步思想家和社会改革家所向往和追求的目标,是我国社会思想史上的一份宝贵财富。孔子理想中的“大同”社会,是根据当时的社会现实构想出来的。这当中折射出了当时现实社会的真实情形:社会纷乱,动荡不安;尔虞我诈,人人自危;盗贼横行,混乱不堪。

第三板块:比较阅读,合作探究

第四板块:

读写勾联

《大道之行也》为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们快乐地生活着,二千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。请同学们依据课文对“大同社会”的描述和《桃花源记》对世外桃源的描述,联系现实,展开合理想象,以《我有一个梦想》为题,写一篇不少于600字的小作文。?

选贤与能(

)

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(

)

同“举”,推举

同“鳏”,老而无妻

文言小结

通

假

字

男有分,女有归(

)

大道之行也(

)

古义:女子出嫁

今义:返回

古义:指儒家推崇的上古时代的

政治制度

今义:大路

古

今

义

异

不独子其子

(

)

盗窃乱贼而不作

(

)

盗窃乱贼而不作

(

)

古义:指子女

今义:专指“儿子”

古义:作乱

今义:没有秩序;没有条理

古义:伤害

今义:偷东西的人

独

故人不独亲其亲

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(副词,单,只)

(名词,老而无子)

闭

是故谋闭而不兴

故外户而不闭

(动词,闭塞)

(动词,用门闩插上)

一

词

义

多

为

天下为公

不必为己

(读wéi,表示判断,相当于“是”)

(读wèi,介词,为了)

不独亲其亲,不独子其子

(形容词用作动词,以……为亲,以……为子)

老有所终,壮有所用,幼有所长

(形容词用作名词,分别指“老年人”,“壮年人”“小孩”)

词

类

用

活

判断句:

大道之行也,天下为公(“……也”表判断)

倒装句:

不必藏于己(介宾短语后置,正常语序应为“不必于己藏”)

文

言

式

句

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读