5《孔乙己》课件(共70张PPT)

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

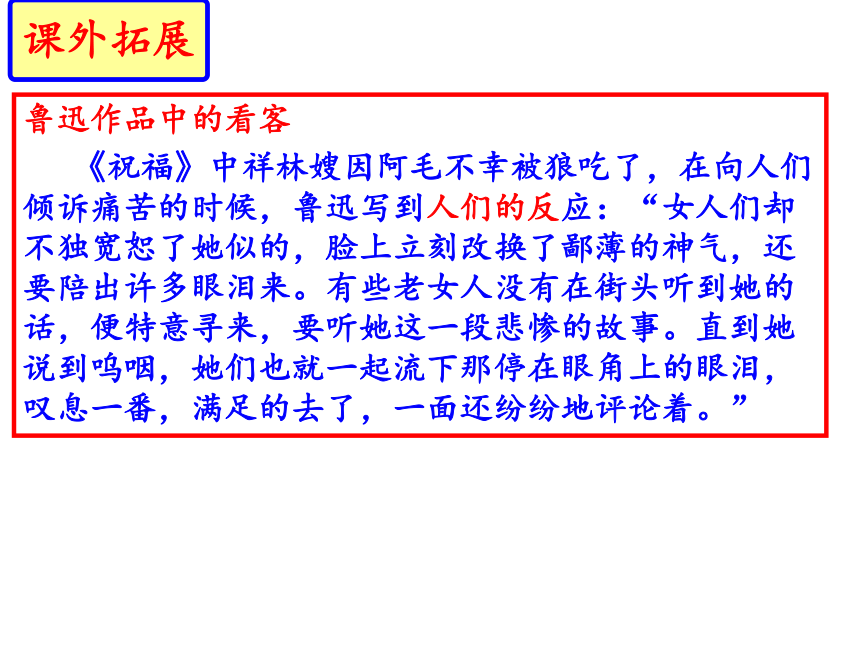

鲁迅作品中的看客

《祝福》中祥林嫂因阿毛不幸被狼吃了,在向人们倾诉痛苦的时候,鲁迅写到人们的反应:“女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一起流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷地评论着。”

课外拓展

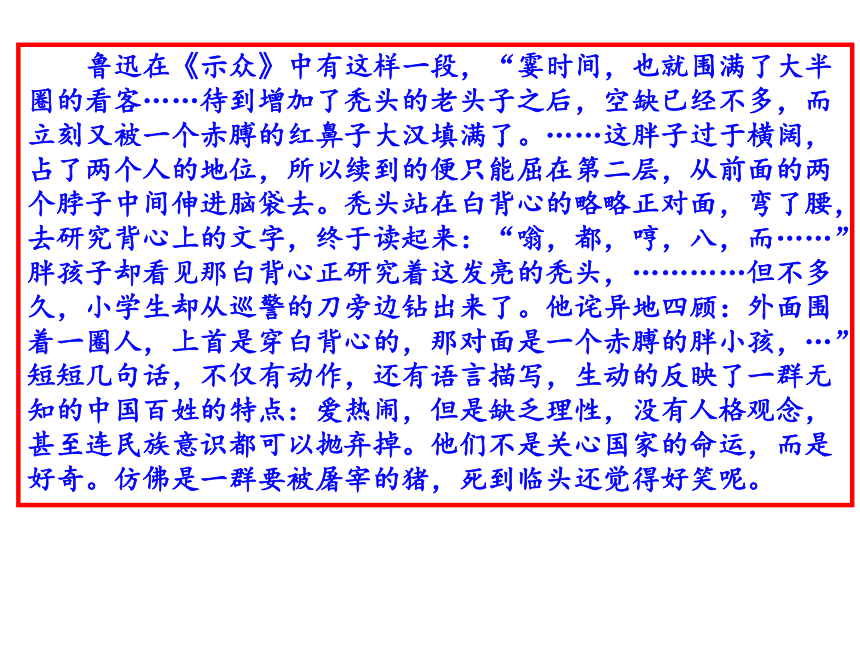

鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,…”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。

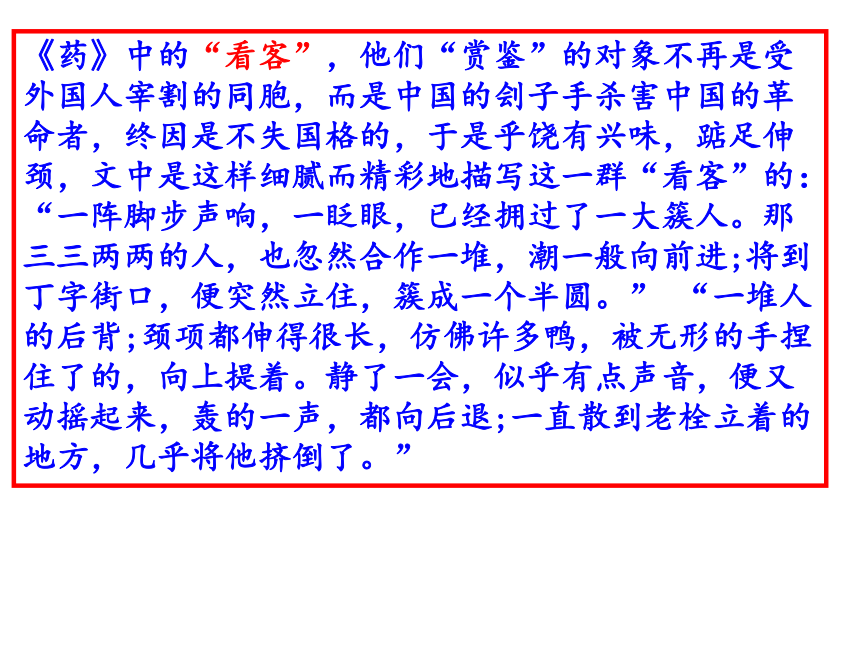

《药》中的“看客”,他们“赏鉴”的对象不再是受外国人宰割的同胞,而是中国的刽子手杀害中国的革命者,终因是不失国格的,于是乎饶有兴味,踮足伸颈,文中是这样细腻而精彩地描写这一群“看客”的:“一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前进;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。”

“一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。”

“看客”形象在鲁迅作品中、人物长廊里都闪烁着永恒艺术魅力的光辉。他们在鲁迅作品中都以群像出现,是一批生活在半殖民地半封建社会中的落后的群众,居处在偏僻、闭塞、愚昧、落后的中国乡村,长期以来的封建意识的毒化和侵蚀,已积淀在他们的精神骨髓中,并在他们思想、心理、性格、言行中自然而非自觉地表现出来,这就凝结成他们身上最为本质的特征,这就是愚昧、麻木、无聊、庸俗。集中了半殖民地半封建社会国民的劣根性,以及我们民族精神中的严重痼疾甚至于人类某些弱点,即安于命运,麻木顺从,既受人愚弄,又愚弄他人的性格特征。

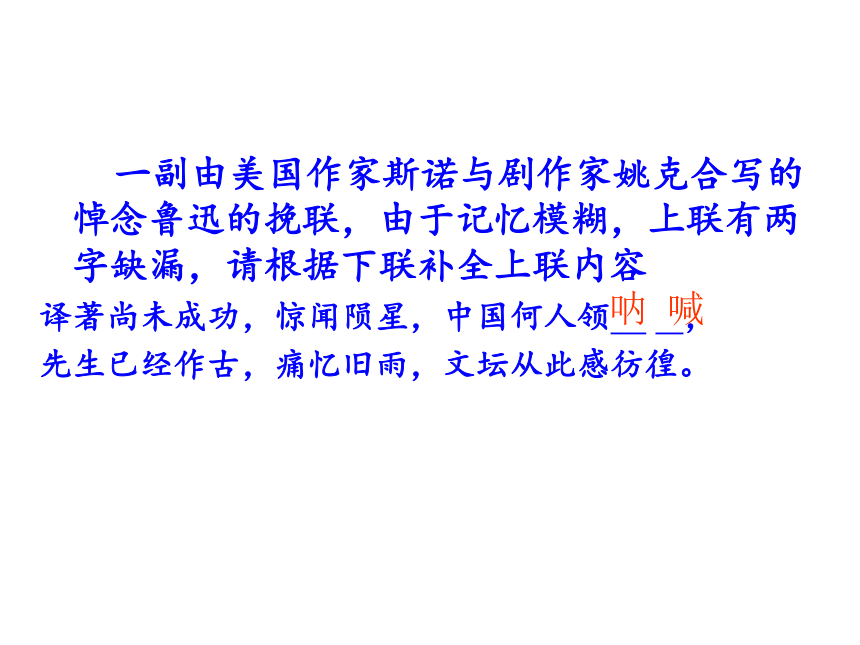

一副由美国作家斯诺与剧作家姚克合写的悼念鲁迅的挽联,由于记忆模糊,上联有两字缺漏,请根据下联补全上联内容

译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领??

????,

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

呐

喊

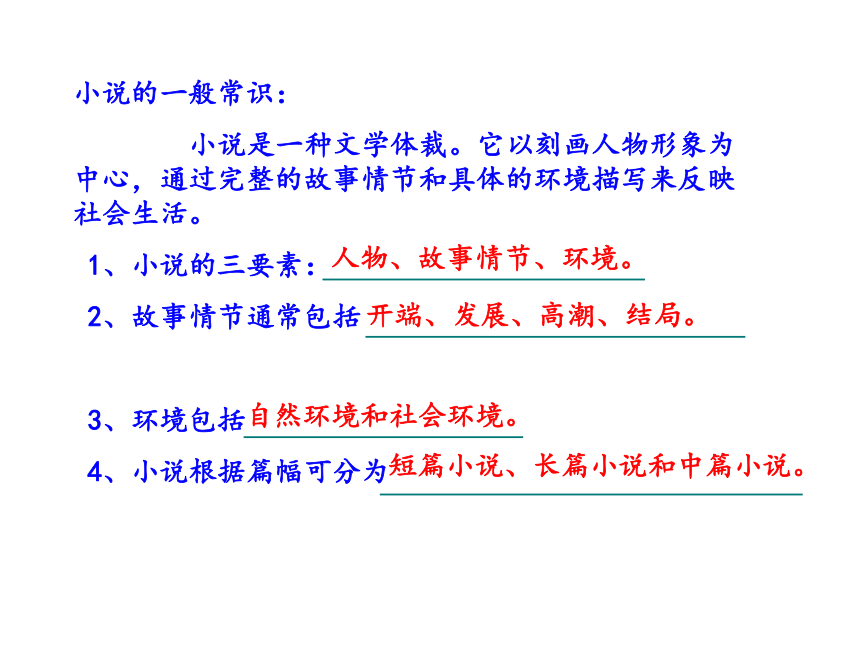

小说的一般常识:

小说是一种文学体裁。它以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活。

1、小说的三要素:

2、故事情节通常包括

3、环境包括

4、小说根据篇幅可分为

人物、故事情节、环境。

开端、发展、高潮、结局。

自然环境和社会环境。

短篇小说、长篇小说和中篇小说。

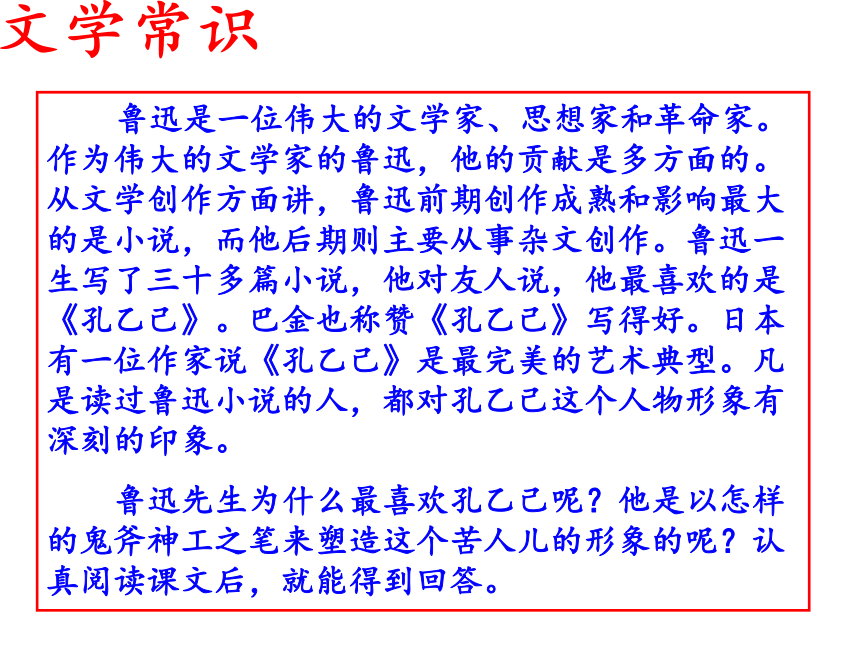

鲁迅是一位伟大的文学家、思想家和革命家。作为伟大的文学家的鲁迅,他的贡献是多方面的。从文学创作方面讲,鲁迅前期创作成熟和影响最大的是小说,而他后期则主要从事杂文创作。鲁迅一生写了三十多篇小说,他对友人说,他最喜欢的是《孔乙己》。巴金也称赞《孔乙己》写得好。日本有一位作家说《孔乙己》是最完美的艺术典型。凡是读过鲁迅小说的人,都对孔乙己这个人物形象有深刻的印象。

鲁迅先生为什么最喜欢孔乙己呢?他是以怎样的鬼斧神工之笔来塑造这个苦人儿的形象的呢?认真阅读课文后,就能得到回答。

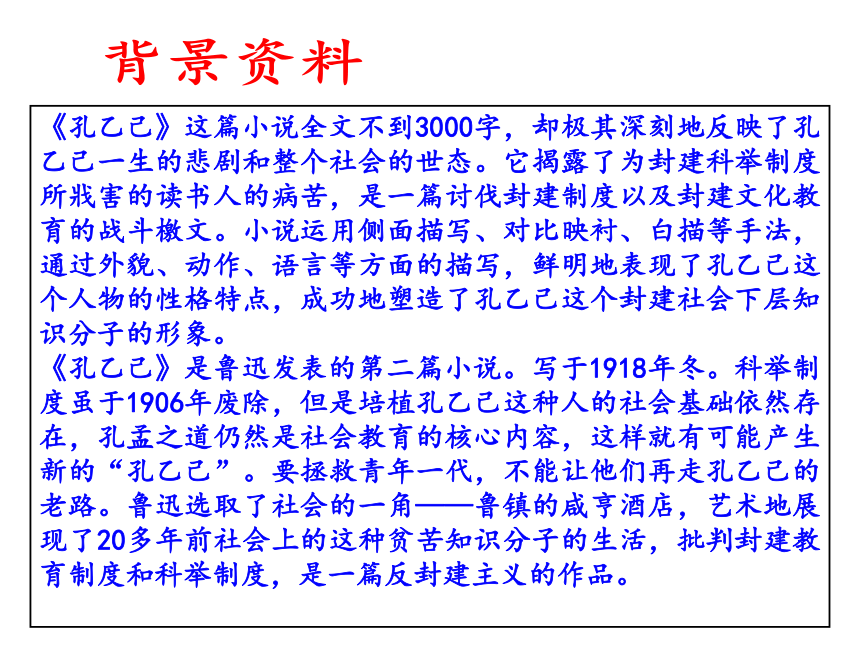

《孔乙己》这篇小说全文不到3000字,却极其深刻地反映了孔乙己一生的悲剧和整个社会的世态。它揭露了为封建科举制度所戕害的读书人的病苦,是一篇讨伐封建制度以及封建文化教育的战斗檄文。小说运用侧面描写、对比映衬、白描等手法,通过外貌、动作、语言等方面的描写,鲜明地表现了孔乙己这个人物的性格特点,成功地塑造了孔乙己这个封建社会下层知识分子的形象。

《孔乙己》是鲁迅发表的第二篇小说。写于1918年冬。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这种人的社会基础依然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”。要拯救青年一代,不能让他们再走孔乙己的老路。鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了20多年前社会上的这种贫苦知识分子的生活,批判封建教育制度和科举制度,是一篇反封建主义的作品。

附和(

)

不屑(

)置辩

荤(

)菜

咸亨(

)酒店

羼(

)水

拭(

)

蘸(

)

阔绰(

)

舀(

)水

涨(

)红

绽(

)出

哄(

)笑

间(

)或

着(

)了慌

打折(

)腿

门槛(

)

hè

xiè

hūn

hēng

chàn

shì

zhàn

chuò

zhàng

hōng

zháo

kǎn

shé

jiàn

zhàn

yǎo

不屑置辩:

颓唐:

分辩:

缠夹不清:

附和:

之乎者也:

认为不值得辩论或申辩。屑,值得。

精神萎靡不振,情绪低落。

辩白,辩解。

搅扰、夹杂不清。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

用来形容半文不白的话或文章。含讽刺意味。

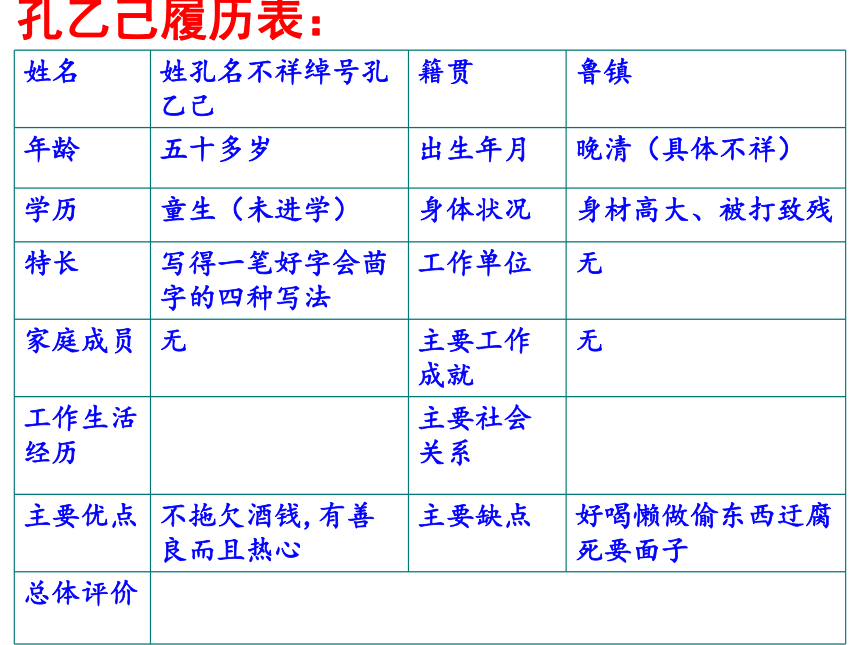

孔乙己履历表:

姓名

姓孔名不祥绰号孔乙己

籍贯

鲁镇

年龄

五十多岁

出生年月

晚清(具体不祥)

学历

童生(未进学)

身体状况

身材高大、被打致残

特长

写得一笔好字会茴字的四种写法

工作单位

无

家庭成员

无

主要工作成就

无

工作生活经历

主要社会关系

主要优点

不拖欠酒钱,有善良而且热心

主要缺点

好喝懒做偷东西迂腐死要面子

总体评价

主要社会关系:

小伙计——短暂的“师生”关系(可惜“学生”不认“老师”)

掌 柜——买卖关系

短衣帮——同为“站着喝酒”的“酒友”关系

邻居小孩——一同分吃茴香豆的关系

丁举人——同为读书人的关系,偷与被偷,被打与打的关系,“摔下来”了的可怜虫与“爬上去”了的胜利者之间的关系。

咸亨酒店所有的人——嘲笑与被嘲笑的关系

。

工作生活经历

:

①读过书,终于但没有进学(大半生考功名)

②替人家钞钞书,连人和书籍纸张笔砚一齐失踪(顺手牵羊)。

③偶然做些窃书的事,被吊打

④常去咸酒店喝酒,受人嘲笑

⑤分茴香豆给孩子吃

⑥教小伙计识字

⑦因偷丁举人家的东西,被丁举人打断了腿。

⑧用手走来喝酒,(笑声中出场,笑声中退场,用手走着退场)

小

说

三

要

素

环境

故事情节

人物

咸亨酒店

结局

高潮

发展

开端

孔乙己

(1—3)酒店的格局

(13)孔乙己的悲惨结局

(9—12)孔乙己的不幸遭遇

(4—8)孔的外貌、言行、

性格和社会地位

小说将整个社会浓缩到一个小酒店中,在酒店的环境中描写人物,又通过酒店去透视社会,通过典型人物去表现主题,使整个故事更凝聚集中。

走进孔乙己生活的环境

咸亨酒店

北

南

厨房

仓库

店堂

酒座间

曲尺柜台

帐桌

长衫主顾

短衣帮

小说开始介绍鲁镇咸亨酒店的格局和酒店里各种人物及其相互关系,有什么作用?

咸亨酒店是当时(晚清时期)社会的缩影,是孔乙己生活的典型环境,具有鲜明的时代特征和地方色彩。在酒店的环境中描写人物,又通过酒店去透视社会,通过典型人物去表现主题,使整个故事更凝聚集中。

小说以咸亨酒店为中心舞台展开情节,孔乙己悲剧的一生得到了完整而深刻的表现。

贫富悬殊

阶级对立

短衣帮

长衫客

短

站

外

穿着

喝酒方式

喝酒地点

长

坐

里

“踱”写出了长衫主顾趾高气扬、悠闲自得的神情。

掌柜对长衫客、短衣帮以及小伙计态度上有何不同?这说明掌柜是怎样的人?

小伙计所管职务和所处环境使人有什么觉?

掌柜对长衫客:极力逢迎,恭敬侍候对短衣帮:不讲情义,恣意剥削对小伙计:凶狠无情。掌柜虚伪、势利、冷酷,媚富欺贫,唯利是图。

单调无聊“叫人活泼不得”反衬出“只有孔乙己到店才可以笑几声”,为孔乙己出场作了铺垫。

作者塑造“我”这个人物有什么作用?

“我”是孔乙己悲剧的见证人。这种第一人称写法增加了小说的真实感和亲切感。

以一位不谙世事的酒店小伙计的口吻,不动声色地讲述着孔乙己的凄惨遭遇,貌似平淡轻松,实则蕴涵着深沉的批判力量,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

“有一天,大约是中秋前的两三天”“中秋过后,秋风是一天比一天凉”这里的描写对推动故事情节的发展和表达中心有什么作用

?

写晚秋的凉意,给孔乙己的末路更增加一种悲凉的气氛,使故事情节达到了高潮,同时预示了孔乙己悲惨的结局。

孔乙己的故事早已为大家熟悉了。孔乙己不是一个恶人,但它是封建科举制度制造的一个废人,封建科举制度无情摧残了他的肉体和灵魂,然而他至死不悟,始终不明白自己穷困落魄的原因。而孔乙己极“恳切”地教“我”识字,给孩子们分茴香豆、从不拖欠咸亨酒店的酒钱,这些都表明了孔乙己身上闪光的一面———正直、善良和厚道的可贵品格。

走进小说的故事情节

1、小说中哪些段落是对孔乙己的直接描写?

酒店里的人取笑孔乙己偷东西。(第4段)

酒店里的人取笑孔乙己未进学。(第6段)

孔乙己用手走到酒店喝酒。(第11段)

教小伙计写字。(第7段)

孔乙己给孩子们吃茴香豆。(第8段)

2、小说中哪些段落是对孔乙己的侧面描写?

插叙“读过书”的经历(第5段),笔触由现实伸向历史;

间接写被丁举人打折腿的遭遇(第10段),笔触由酒店伸向店外。

3、理清小说情节结构,概括孔乙己的六个生活片断。

众人揭短,取笑孔乙己偷东西;

众人奚落孔乙己没有考中秀才;

孔乙己教小伙计识字;

孔乙己给小孩子们分茴香豆;

侧面交代孔乙己被打断腿;

孔乙己最后一次到咸亨酒店买酒。

4、这些不相干的情节是怎样连成一个整体的?

这篇小说的情节与小说的一般情节不同。若干片段,相互独立,不能构成因果相关的情节链。

安排一个线索人物“我”作为“见证人”,用第一人称来讲述故事,把五个片段连成一个严密的整体。

5、概括故事情节

小说主要写了孔乙己在鲁镇咸亨酒店的活动,写了他几次来酒店喝酒的情形。这里的人们常常议论和嘲笑他。在小说中,孔乙己常遭人凌辱,被人吊打。他被丁举人打折了腿的遭遇最为悲惨。因为他从此断了一切生计,最后终于悲惨死去。

阅读小说的核心内容是欣赏人物形象,鲁迅小说《孔乙己》并没有什么引人入胜的故事,但由于它们塑造了性格鲜明、栩栩如生而又具有典型意义的人物形象,便具有了极大的艺术魅力,使读者回味无穷。小说的艺术价值及其生命力,是跟它在人物形象塑造上的成就分不开的。小说致力于写人,写出活生生的人物来,这是小说创作的中心环节

走近小说的人物形象

孔乙己

孔乙己--人物篇

孔乙己是什么身份?找出文中形象概括了主人公特殊身份的一句话。

孔乙己的身份

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”

“孔乙己读过书……”,但“终于没有进学”,穷困潦倒,所以站着喝酒;在那个时代,长衫是读书人、有钱人的服饰,是有地位、有财富的标志。这位读过书的孔乙己,封建社会那种读书可以做官发财的思想意识早已深入其骨髓,他羡慕上层阶级的富贵、有脸面的生活,使得孔乙己舍不得脱下那件又脏又破的长衫,不愿意与短衣帮为伍:这就形成了他的特殊的身份。

一件破长衫把孔乙己的社会地位、思想性格、所受教育揭示得十分深刻。这一外形的整体描写,集中而简练地概括了人物的特殊身份,预示了悲剧命运的必然性。

站着喝酒

穿着长衫

唯一的人

生活贫困

穷困潦倒

经济地位

社会地位低

不甘居下层

自命清高

爱慕虚荣

轻视劳动人民

对立矛盾

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”

第一次出场:他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

“身材很高大”说明他有劳动能力;“青白脸色”说明他营养不良是穷困又懒惰结果;“时常夹些伤痕”是他穷困偶然偷东西常被打伤的标志;

“一部乱蓬蓬的花白的胡子”表明他懒惰成性年龄较大;

“又脏又破”看出他贫困又懒惰的性格特征。

孔乙己的外貌描写

“他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄”

,说明他衣食无着;

“盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;……满手是泥

”

,说明他被打折了腿,丧失了生活的能力。

第二次出场:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;……满手是泥

孔乙己的语言神态描写

他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。

孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩

道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。

孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。

“不要取笑!”

孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”

……

性格特征:自命清高、迂腐不堪、自欺欺人

1、便排出九文大钱。

2、他从破衣袋里摸出四文大钱。

3、孔乙己“教”我识字,分茴香豆给孩子们一人一颗……

9枚硬币一字排开,讲究排场,炫耀自己,表现他拮据而穷酸的本相。

“摸”字动作迟钝,表明了他沮丧悲苦,穷愁潦倒的悲惨境地。

表现他的善良

孔乙己的动作描写

孔乙己在人们心目中有着怎样的地位?

“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”

内容上:概括孔乙己一生的悲剧遭遇,深刻说明孔乙己在人们心中没有地位,是个可有可无、可笑可怜的多余人。

结构上:承上启下

孔乙己的地位

酒客

掌柜

孩子

“我”

语言被嘲笑;行为被嘲笑;外貌神态衣着被嘲笑;遭遇被嘲笑。

问题1:孔乙己使哪些人快活?

问题2:孔乙己的哪些方面使人快活

?

这句话在文中反复出现4次,掌柜只在结帐的时候提起孔乙己,他关心的是自己的收入,人们根本不去过问孔乙己的死活,孔乙己在他们心目中是无足轻重的,反映社会的冷漠,世态炎凉。表现掌柜冷酷无情自私冷漠丑恶嘴脸。

“孔乙己长久没来了。还欠十九个钱呢!”

“店内外充满了快活的空气”

“店内外充满了快活的空气”在文中反复出现两次,表现了人们缺乏同情、麻木不仁的精神状态和世态炎凉的社会现实。

课文几次写到笑,各有什么不同的含义?

第一次,写“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声”这里突出“笑”字,既造成悬念,又笼住全文。在冷酷的氛围中突出“笑声”,显示这种“笑”声带着冷酷的意味。

第二次是孔乙己第一次出场,酒客们拿孔乙己的伤疤来取笑就是拿孔乙己的不幸和痛苦来取乐,勾画出这些人麻木不仁、穷极无聊的嘴脸,笑声里蕴蓄着一股悲凉的意味。酒客们还取笑孔乙己偷书,孔乙己自欺欺人的辩驳更引得众人都哄笑起来。

第三次是酒客们取笑孔乙己“连半个秀才也捞不到”,孔乙己颓唐不安的模样和之乎者也的听不懂的话又引起众人的哄笑。文章着力渲染哄笑的声浪和快活的空气,笑声迭起,悲凉的意味也就更浓。

第四次是孔乙己分茴香豆给孩子们吃,在年幼无知的孩子的面前才能得意忘形的乐一乐,于是这一群孩子都在笑声里走散了。分豆的动作和语言将孔乙己迂腐可笑得穷酸尽相。而孩子们的笑则是天真无邪的笑。

第五次是孔乙己第二次出场,孔乙己被打折了腿,已经不成样子了,然而掌柜仍然同平常一样取笑孔乙己。这种笑声越发显得悲凉,毫无人性,更表现了当时社会人跟人的关系。冷漠无情到令人窒息的地步。

掌柜

短衣帮

小伙计

孩子们

孔乙己的地位

“笑声”贯穿全文,这阵阵笑声跟孔乙己的不幸遭遇形成了

强烈的对照,它深刻地揭露了封建社会的黑暗与冷酷,同时批

判了群众的麻木。

没有人性自私卑劣的笑

天真无邪的笑

解脱的笑

麻木不仁的笑

还有一个人也在笑,是谁呢——作者,作者笑他什么呢?

孔乙己的地位

这种麻木、冷漠,以揭别人的隐私,戳别人的疮疤为快乐的行为,也是一种“国民劣根性”(作为“国民劣根性”代表的阿Q,也是以欺负比自己更弱小的小尼姑、小D为快乐)。

鲁迅不仅是伟大的文学家,而且是伟大的思想家!他的伟大就在于他认识到这一点,并把它写进《孔乙己》。因此《孔乙己》有其极高、极深刻的思想价值和社会意义!

哀其不幸,怒其不争。(同情兼有批判

)

以哄笑声来写孔乙己的悲剧,有什么特殊的艺术效果?

本文以“笑声”贯穿全篇,这阵阵笑声跟孔乙己的不幸遭遇形成了强烈的对照,它深刻地揭露了封建社会的黑暗与冷酷,同时也批判了群众的麻木。

孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。一面是悲惨的遭遇和伤痛,另一面不是同情和眼泪,而是无聊的逗笑和取乐。这样让悲剧在喜剧的气氛中进行,以“喜”衬“悲”,增强了小说的悲剧效果。表示孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧。

揭露世人的冷漠与麻木;

衬托孔乙己的悲剧。

——使小说超越了个人悲剧的范畴,揭示出更广泛的社会悲剧意义。

“我”(小伙计)是怎样对待孔乙己的?

我想:讨饭一样的人,也配考我吗?

又好笑又不耐烦,懒懒地答他……

我愈不耐烦了,努着嘴走远……

小伙计的心态反映了孔乙己在人们心中的地位之低,用少年的心态反映社会,更显出了社会对不幸者的冷酷。

正是读书人出身的丁举人,置孔乙己于绝境,作者设计这样的情节有什么用意?

设计这样的情节尖锐的揭露了科举制度的本质和罪恶。科举制度造成了两种读书人不同的命运,少数爬上去的,成为残酷的压迫者,多数爬不上去的,成为悲惨的牺牲品。读书人为追求功名而苦读经书,不过是拿经书作为敲门砖,一旦爬上去,就根本不讲仁义道德,就是残酷的统治者。

“大约”表示估计和猜测,因为没有人说起过这件事,没有根据只能估计;但根据“到现在终于没有见”这种情况估计,孔的确死了

如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。”

孔乙己的命运

死?

封建社会制度(悲剧制造者)

偷窃挨打

好喝懒做

民众麻木

孔乙己的悲剧命运

造成孔乙己悲剧命运的原因是什么?

直接原因:偷窃挨打,困顿而死。

自身因素:热衷科举、自命不凡、好吃懒做、鄙视体力劳动……

社会制度:封建社会和封建科举制度的牺牲品。

孔乙己的命运为什么是自身性格的悲剧?

他那又脏又破的长衫,他那“满口之乎者也”的说话方式,那“窃书不能算偷”的歪理谬论,那见缝插针地向“我”卖弄“学识”的沉醉神态,说明他是多么迷恋虚幻的“高人一等”的身份,显示出他对自己读书人“身份”近乎疯狂般的固守与痴迷。

结论:性格决定命运。

在统治者的“千钟粟”、“黄金屋”、“颜如玉”的引诱之下,读书人的“正路”就是“读书做官”。这样,考上的,往往就成了丁举人,有钱有势;考不上的,往往就成了孔乙己,贫困潦倒。因为他学的那些知识在实际生活中没什么实际用处,于是就成了百无一用的废人!

孔乙己的悲剧就在于他已经成了废人,成了科举的牺牲品,却还没有认识到是废人,是牺牲品,反而还自命清高,迂腐不堪地向别人炫耀他那些知识垃圾!

1、孔乙己“站着喝酒”是因为:

2、孔乙己“穿长衫”

是因为:

3、孔乙己“竭力争辩维护清白”是因为:

4、孔乙己“偷窃”是因为:

5、孔乙己“穷得将要讨饭”是因为:

他经济拮据,买不起酒菜,进不了柜台内坐着喝。

他追求功名,不愿与“短衣帮”为伍,自命清高,爱慕虚荣。

他死爱面子,想清白做人。

封建科举制度和封建教育使他不会营生又好逸恶劳,贫困无法自存不得已而为之。

受他封建科举制度的毒害,一生追求功名而不得;认为“万般皆下品”,不愿劳动。

孔乙己的性格

6、孔乙己“好喝懒做”是因为

7、孔乙己“从不拖欠酒帐”说明他

8、孔乙己“以读书为傲”

说明他

9、孔乙己把“‘半个秀才也没捞到’当作灵魂伤疤”,表明他

10、孔乙己“热心教伙计‘茴’字写法”表明他

11、孔乙己“遭到冷遇”表明他

12、孔乙己“使人快活”表明他

13、孔乙己“无人关心”表明他

受封建教育毒害好逸恶劳。

质朴、忠厚。

受封建教育毒害,“唯有读书高”的观念根深蒂固。

中封建科举的毒害很深。

空虚、无聊、迂腐。

地位卑下,连小孩都不愿理睬他。

地位卑下,已沦为笑料。

结局可悲。

归纳孔乙己性格特征。

爱慕虚荣、自命清高、自欺欺人、好逸恶劳、迂腐不堪、热情善良、热衷科举、深受封建科举制度毒害的下层知识分子。

鲁迅——“孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。”

叶圣陶——“潦倒、不幸的读书人。”

李欧梵[美国芝加哥大学教授]——“历史转折时期,落后于时代的,固守着过去价值观的被侮辱、被损害的读书人。”

刘再复[美学家]——“贫贱而悲惨的多余人,失去人的尊严与资格、被社会所吃的下层知识分子。”

钱理群[北大教授,鲁迅研究专家]——“值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。”

大家评孔乙己

1、小说的布局结构很精巧。

小说用第一人称、以小伙计的所见所闻为中心进行结

构布局,在以小伙计的视角和口吻回忆叙写20年前的

往事之中,融人成年人(作者)的解释与判断,使作

品既真实感人又深刻丰富。

2、作品通过外貌、动作、语言、神态等方面的描写,鲜明的表现了人物的性格特点。

3、正面描写与侧面描写结合。

﹡

这篇小说的写作特色是什么?

4、对比的写作手法。

孔乙己“第一次”与“最后一次”的外貌、动作、语言、神态的对比描写,凸现孔乙己的性格特征与不幸遭遇。

科举考试的失败者与获胜者的对比描写,揭露科举制度罪恶。邻居孩子与大人对待孔乙己的不同态度的对比描写,揭示封建文化教育使人们逐渐丧失良知而变得冷漠。

短衣帮和穿长衫的对比,突出贫富悬殊、等级森严的社会现实;众人的笑和孔乙己的苦对比,表现人情冷漠,世态炎凉的社会现实。

一个“踱”字,活现出阔绰的长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自得的神态。

5、语言精练、深刻、生动传神。

(1)“只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房。”

(

2)“排出九文大钱。”

这个“排”字,生动地表现了穷困的孔乙己数钱时缓慢的动作姿态和显示他在酒店的特殊身份的心情,同时,也表现了他从不拖欠酒钱的好品格。后文“摸出四文”中的“摸”字,则形象的表明孔乙己境况的悲惨,由“排”到“摸”写出孔乙己命运的重大变化。

(3)“孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,……”

(4)“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住。”

这段话生动传神地描绘出想做清白的人又做不成,遭受众人一次比一次尖刻的取笑,处境十分难堪的孔乙己,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

这里的一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的茴香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了这个善良、贫寒、迂腐的老年读书人的性格。

再读课文,找出文中与孔乙己有关的含有“半”字的语句或暗含“半”字的内容

语言:说话半懂不懂

事业:苦读半生,“半个秀才也没捞着”

遭遇:打了大半夜,

“被打折了腿”

身份:各一半

工作:半途而废

归属:肉体死了,可灵魂却还留在人间,真是死一半,活一半.

……

社会:半封建半殖民地的旧中国

孔乙己的“半”字人生:病态、扭曲、残缺、麻木不仁、不知觉醒的人生

小说的主题是什么?

小说通过孔乙己可悲又可笑的一生的描写,既反映了封建文化和封建教育对下层知识分子的严重毒害,有力的控诉了科举制度的罪恶;更着重地表现了当时的一般群众的冷漠麻木,从更深广的意义上暴露封建社会的腐朽与黑暗,旧社会人与人之间的冷漠和冷酷的现实。

小结:

孔乙己自身的可笑,是对封建文化、封建教育制度的嘲笑和讽刺、揭露和批判。作者对孔乙己被侮辱被损害的内心痛苦与悲哀,寄予了一定的同情。小伙计的笑,是不经意的、附和着的解脱的笑。邻居孩子的笑,并非恶意,是“听得笑声”“赶热闹”天真无邪的笑。

短衣帮的笑,是为孔乙己不伦不类的样子、故弄玄虚的语言、迂腐无能的性格而笑,以求得无聊生涯中的片刻快活。这是“病态社会”所致,是麻木不仁的笑。掌柜及穿长衫人的笑,是以欺凌、玩弄为目的自私而卑劣的笑。“笑”是作者进行人物塑造的一种艺术手段。

讨论本文的中心思想

小说通过对主人公孔乙己一生悲惨遭遇的描述,深刻反映了封建文化和封建教育对下层知识分子的严重毒害,有力控诉了科举制度的罪恶;也真实的反映了当时群众的冷漠麻木,也使读者从一个侧面认识到封建社会的腐朽和黑暗。

孔乙己

“我”

众人

小孩

掌柜

笑

笑

笑

笑

悲

悲

悲

悲

孔乙己

鲁

迅

板书设计

鲁迅作品中的看客

《祝福》中祥林嫂因阿毛不幸被狼吃了,在向人们倾诉痛苦的时候,鲁迅写到人们的反应:“女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一起流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷地评论着。”

课外拓展

鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,…”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。

《药》中的“看客”,他们“赏鉴”的对象不再是受外国人宰割的同胞,而是中国的刽子手杀害中国的革命者,终因是不失国格的,于是乎饶有兴味,踮足伸颈,文中是这样细腻而精彩地描写这一群“看客”的:“一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前进;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。”

“一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。”

“看客”形象在鲁迅作品中、人物长廊里都闪烁着永恒艺术魅力的光辉。他们在鲁迅作品中都以群像出现,是一批生活在半殖民地半封建社会中的落后的群众,居处在偏僻、闭塞、愚昧、落后的中国乡村,长期以来的封建意识的毒化和侵蚀,已积淀在他们的精神骨髓中,并在他们思想、心理、性格、言行中自然而非自觉地表现出来,这就凝结成他们身上最为本质的特征,这就是愚昧、麻木、无聊、庸俗。集中了半殖民地半封建社会国民的劣根性,以及我们民族精神中的严重痼疾甚至于人类某些弱点,即安于命运,麻木顺从,既受人愚弄,又愚弄他人的性格特征。

一副由美国作家斯诺与剧作家姚克合写的悼念鲁迅的挽联,由于记忆模糊,上联有两字缺漏,请根据下联补全上联内容

译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领??

????,

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

呐

喊

小说的一般常识:

小说是一种文学体裁。它以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活。

1、小说的三要素:

2、故事情节通常包括

3、环境包括

4、小说根据篇幅可分为

人物、故事情节、环境。

开端、发展、高潮、结局。

自然环境和社会环境。

短篇小说、长篇小说和中篇小说。

鲁迅是一位伟大的文学家、思想家和革命家。作为伟大的文学家的鲁迅,他的贡献是多方面的。从文学创作方面讲,鲁迅前期创作成熟和影响最大的是小说,而他后期则主要从事杂文创作。鲁迅一生写了三十多篇小说,他对友人说,他最喜欢的是《孔乙己》。巴金也称赞《孔乙己》写得好。日本有一位作家说《孔乙己》是最完美的艺术典型。凡是读过鲁迅小说的人,都对孔乙己这个人物形象有深刻的印象。

鲁迅先生为什么最喜欢孔乙己呢?他是以怎样的鬼斧神工之笔来塑造这个苦人儿的形象的呢?认真阅读课文后,就能得到回答。

《孔乙己》这篇小说全文不到3000字,却极其深刻地反映了孔乙己一生的悲剧和整个社会的世态。它揭露了为封建科举制度所戕害的读书人的病苦,是一篇讨伐封建制度以及封建文化教育的战斗檄文。小说运用侧面描写、对比映衬、白描等手法,通过外貌、动作、语言等方面的描写,鲜明地表现了孔乙己这个人物的性格特点,成功地塑造了孔乙己这个封建社会下层知识分子的形象。

《孔乙己》是鲁迅发表的第二篇小说。写于1918年冬。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这种人的社会基础依然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”。要拯救青年一代,不能让他们再走孔乙己的老路。鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了20多年前社会上的这种贫苦知识分子的生活,批判封建教育制度和科举制度,是一篇反封建主义的作品。

附和(

)

不屑(

)置辩

荤(

)菜

咸亨(

)酒店

羼(

)水

拭(

)

蘸(

)

阔绰(

)

舀(

)水

涨(

)红

绽(

)出

哄(

)笑

间(

)或

着(

)了慌

打折(

)腿

门槛(

)

hè

xiè

hūn

hēng

chàn

shì

zhàn

chuò

zhàng

hōng

zháo

kǎn

shé

jiàn

zhàn

yǎo

不屑置辩:

颓唐:

分辩:

缠夹不清:

附和:

之乎者也:

认为不值得辩论或申辩。屑,值得。

精神萎靡不振,情绪低落。

辩白,辩解。

搅扰、夹杂不清。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

用来形容半文不白的话或文章。含讽刺意味。

孔乙己履历表:

姓名

姓孔名不祥绰号孔乙己

籍贯

鲁镇

年龄

五十多岁

出生年月

晚清(具体不祥)

学历

童生(未进学)

身体状况

身材高大、被打致残

特长

写得一笔好字会茴字的四种写法

工作单位

无

家庭成员

无

主要工作成就

无

工作生活经历

主要社会关系

主要优点

不拖欠酒钱,有善良而且热心

主要缺点

好喝懒做偷东西迂腐死要面子

总体评价

主要社会关系:

小伙计——短暂的“师生”关系(可惜“学生”不认“老师”)

掌 柜——买卖关系

短衣帮——同为“站着喝酒”的“酒友”关系

邻居小孩——一同分吃茴香豆的关系

丁举人——同为读书人的关系,偷与被偷,被打与打的关系,“摔下来”了的可怜虫与“爬上去”了的胜利者之间的关系。

咸亨酒店所有的人——嘲笑与被嘲笑的关系

。

工作生活经历

:

①读过书,终于但没有进学(大半生考功名)

②替人家钞钞书,连人和书籍纸张笔砚一齐失踪(顺手牵羊)。

③偶然做些窃书的事,被吊打

④常去咸酒店喝酒,受人嘲笑

⑤分茴香豆给孩子吃

⑥教小伙计识字

⑦因偷丁举人家的东西,被丁举人打断了腿。

⑧用手走来喝酒,(笑声中出场,笑声中退场,用手走着退场)

小

说

三

要

素

环境

故事情节

人物

咸亨酒店

结局

高潮

发展

开端

孔乙己

(1—3)酒店的格局

(13)孔乙己的悲惨结局

(9—12)孔乙己的不幸遭遇

(4—8)孔的外貌、言行、

性格和社会地位

小说将整个社会浓缩到一个小酒店中,在酒店的环境中描写人物,又通过酒店去透视社会,通过典型人物去表现主题,使整个故事更凝聚集中。

走进孔乙己生活的环境

咸亨酒店

北

南

厨房

仓库

店堂

酒座间

曲尺柜台

帐桌

长衫主顾

短衣帮

小说开始介绍鲁镇咸亨酒店的格局和酒店里各种人物及其相互关系,有什么作用?

咸亨酒店是当时(晚清时期)社会的缩影,是孔乙己生活的典型环境,具有鲜明的时代特征和地方色彩。在酒店的环境中描写人物,又通过酒店去透视社会,通过典型人物去表现主题,使整个故事更凝聚集中。

小说以咸亨酒店为中心舞台展开情节,孔乙己悲剧的一生得到了完整而深刻的表现。

贫富悬殊

阶级对立

短衣帮

长衫客

短

站

外

穿着

喝酒方式

喝酒地点

长

坐

里

“踱”写出了长衫主顾趾高气扬、悠闲自得的神情。

掌柜对长衫客、短衣帮以及小伙计态度上有何不同?这说明掌柜是怎样的人?

小伙计所管职务和所处环境使人有什么觉?

掌柜对长衫客:极力逢迎,恭敬侍候对短衣帮:不讲情义,恣意剥削对小伙计:凶狠无情。掌柜虚伪、势利、冷酷,媚富欺贫,唯利是图。

单调无聊“叫人活泼不得”反衬出“只有孔乙己到店才可以笑几声”,为孔乙己出场作了铺垫。

作者塑造“我”这个人物有什么作用?

“我”是孔乙己悲剧的见证人。这种第一人称写法增加了小说的真实感和亲切感。

以一位不谙世事的酒店小伙计的口吻,不动声色地讲述着孔乙己的凄惨遭遇,貌似平淡轻松,实则蕴涵着深沉的批判力量,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

“有一天,大约是中秋前的两三天”“中秋过后,秋风是一天比一天凉”这里的描写对推动故事情节的发展和表达中心有什么作用

?

写晚秋的凉意,给孔乙己的末路更增加一种悲凉的气氛,使故事情节达到了高潮,同时预示了孔乙己悲惨的结局。

孔乙己的故事早已为大家熟悉了。孔乙己不是一个恶人,但它是封建科举制度制造的一个废人,封建科举制度无情摧残了他的肉体和灵魂,然而他至死不悟,始终不明白自己穷困落魄的原因。而孔乙己极“恳切”地教“我”识字,给孩子们分茴香豆、从不拖欠咸亨酒店的酒钱,这些都表明了孔乙己身上闪光的一面———正直、善良和厚道的可贵品格。

走进小说的故事情节

1、小说中哪些段落是对孔乙己的直接描写?

酒店里的人取笑孔乙己偷东西。(第4段)

酒店里的人取笑孔乙己未进学。(第6段)

孔乙己用手走到酒店喝酒。(第11段)

教小伙计写字。(第7段)

孔乙己给孩子们吃茴香豆。(第8段)

2、小说中哪些段落是对孔乙己的侧面描写?

插叙“读过书”的经历(第5段),笔触由现实伸向历史;

间接写被丁举人打折腿的遭遇(第10段),笔触由酒店伸向店外。

3、理清小说情节结构,概括孔乙己的六个生活片断。

众人揭短,取笑孔乙己偷东西;

众人奚落孔乙己没有考中秀才;

孔乙己教小伙计识字;

孔乙己给小孩子们分茴香豆;

侧面交代孔乙己被打断腿;

孔乙己最后一次到咸亨酒店买酒。

4、这些不相干的情节是怎样连成一个整体的?

这篇小说的情节与小说的一般情节不同。若干片段,相互独立,不能构成因果相关的情节链。

安排一个线索人物“我”作为“见证人”,用第一人称来讲述故事,把五个片段连成一个严密的整体。

5、概括故事情节

小说主要写了孔乙己在鲁镇咸亨酒店的活动,写了他几次来酒店喝酒的情形。这里的人们常常议论和嘲笑他。在小说中,孔乙己常遭人凌辱,被人吊打。他被丁举人打折了腿的遭遇最为悲惨。因为他从此断了一切生计,最后终于悲惨死去。

阅读小说的核心内容是欣赏人物形象,鲁迅小说《孔乙己》并没有什么引人入胜的故事,但由于它们塑造了性格鲜明、栩栩如生而又具有典型意义的人物形象,便具有了极大的艺术魅力,使读者回味无穷。小说的艺术价值及其生命力,是跟它在人物形象塑造上的成就分不开的。小说致力于写人,写出活生生的人物来,这是小说创作的中心环节

走近小说的人物形象

孔乙己

孔乙己--人物篇

孔乙己是什么身份?找出文中形象概括了主人公特殊身份的一句话。

孔乙己的身份

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”

“孔乙己读过书……”,但“终于没有进学”,穷困潦倒,所以站着喝酒;在那个时代,长衫是读书人、有钱人的服饰,是有地位、有财富的标志。这位读过书的孔乙己,封建社会那种读书可以做官发财的思想意识早已深入其骨髓,他羡慕上层阶级的富贵、有脸面的生活,使得孔乙己舍不得脱下那件又脏又破的长衫,不愿意与短衣帮为伍:这就形成了他的特殊的身份。

一件破长衫把孔乙己的社会地位、思想性格、所受教育揭示得十分深刻。这一外形的整体描写,集中而简练地概括了人物的特殊身份,预示了悲剧命运的必然性。

站着喝酒

穿着长衫

唯一的人

生活贫困

穷困潦倒

经济地位

社会地位低

不甘居下层

自命清高

爱慕虚荣

轻视劳动人民

对立矛盾

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”

第一次出场:他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

“身材很高大”说明他有劳动能力;“青白脸色”说明他营养不良是穷困又懒惰结果;“时常夹些伤痕”是他穷困偶然偷东西常被打伤的标志;

“一部乱蓬蓬的花白的胡子”表明他懒惰成性年龄较大;

“又脏又破”看出他贫困又懒惰的性格特征。

孔乙己的外貌描写

“他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄”

,说明他衣食无着;

“盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;……满手是泥

”

,说明他被打折了腿,丧失了生活的能力。

第二次出场:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;……满手是泥

孔乙己的语言神态描写

他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。

孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩

道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。

孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。

“不要取笑!”

孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”

……

性格特征:自命清高、迂腐不堪、自欺欺人

1、便排出九文大钱。

2、他从破衣袋里摸出四文大钱。

3、孔乙己“教”我识字,分茴香豆给孩子们一人一颗……

9枚硬币一字排开,讲究排场,炫耀自己,表现他拮据而穷酸的本相。

“摸”字动作迟钝,表明了他沮丧悲苦,穷愁潦倒的悲惨境地。

表现他的善良

孔乙己的动作描写

孔乙己在人们心目中有着怎样的地位?

“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”

内容上:概括孔乙己一生的悲剧遭遇,深刻说明孔乙己在人们心中没有地位,是个可有可无、可笑可怜的多余人。

结构上:承上启下

孔乙己的地位

酒客

掌柜

孩子

“我”

语言被嘲笑;行为被嘲笑;外貌神态衣着被嘲笑;遭遇被嘲笑。

问题1:孔乙己使哪些人快活?

问题2:孔乙己的哪些方面使人快活

?

这句话在文中反复出现4次,掌柜只在结帐的时候提起孔乙己,他关心的是自己的收入,人们根本不去过问孔乙己的死活,孔乙己在他们心目中是无足轻重的,反映社会的冷漠,世态炎凉。表现掌柜冷酷无情自私冷漠丑恶嘴脸。

“孔乙己长久没来了。还欠十九个钱呢!”

“店内外充满了快活的空气”

“店内外充满了快活的空气”在文中反复出现两次,表现了人们缺乏同情、麻木不仁的精神状态和世态炎凉的社会现实。

课文几次写到笑,各有什么不同的含义?

第一次,写“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声”这里突出“笑”字,既造成悬念,又笼住全文。在冷酷的氛围中突出“笑声”,显示这种“笑”声带着冷酷的意味。

第二次是孔乙己第一次出场,酒客们拿孔乙己的伤疤来取笑就是拿孔乙己的不幸和痛苦来取乐,勾画出这些人麻木不仁、穷极无聊的嘴脸,笑声里蕴蓄着一股悲凉的意味。酒客们还取笑孔乙己偷书,孔乙己自欺欺人的辩驳更引得众人都哄笑起来。

第三次是酒客们取笑孔乙己“连半个秀才也捞不到”,孔乙己颓唐不安的模样和之乎者也的听不懂的话又引起众人的哄笑。文章着力渲染哄笑的声浪和快活的空气,笑声迭起,悲凉的意味也就更浓。

第四次是孔乙己分茴香豆给孩子们吃,在年幼无知的孩子的面前才能得意忘形的乐一乐,于是这一群孩子都在笑声里走散了。分豆的动作和语言将孔乙己迂腐可笑得穷酸尽相。而孩子们的笑则是天真无邪的笑。

第五次是孔乙己第二次出场,孔乙己被打折了腿,已经不成样子了,然而掌柜仍然同平常一样取笑孔乙己。这种笑声越发显得悲凉,毫无人性,更表现了当时社会人跟人的关系。冷漠无情到令人窒息的地步。

掌柜

短衣帮

小伙计

孩子们

孔乙己的地位

“笑声”贯穿全文,这阵阵笑声跟孔乙己的不幸遭遇形成了

强烈的对照,它深刻地揭露了封建社会的黑暗与冷酷,同时批

判了群众的麻木。

没有人性自私卑劣的笑

天真无邪的笑

解脱的笑

麻木不仁的笑

还有一个人也在笑,是谁呢——作者,作者笑他什么呢?

孔乙己的地位

这种麻木、冷漠,以揭别人的隐私,戳别人的疮疤为快乐的行为,也是一种“国民劣根性”(作为“国民劣根性”代表的阿Q,也是以欺负比自己更弱小的小尼姑、小D为快乐)。

鲁迅不仅是伟大的文学家,而且是伟大的思想家!他的伟大就在于他认识到这一点,并把它写进《孔乙己》。因此《孔乙己》有其极高、极深刻的思想价值和社会意义!

哀其不幸,怒其不争。(同情兼有批判

)

以哄笑声来写孔乙己的悲剧,有什么特殊的艺术效果?

本文以“笑声”贯穿全篇,这阵阵笑声跟孔乙己的不幸遭遇形成了强烈的对照,它深刻地揭露了封建社会的黑暗与冷酷,同时也批判了群众的麻木。

孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。一面是悲惨的遭遇和伤痛,另一面不是同情和眼泪,而是无聊的逗笑和取乐。这样让悲剧在喜剧的气氛中进行,以“喜”衬“悲”,增强了小说的悲剧效果。表示孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧。

揭露世人的冷漠与麻木;

衬托孔乙己的悲剧。

——使小说超越了个人悲剧的范畴,揭示出更广泛的社会悲剧意义。

“我”(小伙计)是怎样对待孔乙己的?

我想:讨饭一样的人,也配考我吗?

又好笑又不耐烦,懒懒地答他……

我愈不耐烦了,努着嘴走远……

小伙计的心态反映了孔乙己在人们心中的地位之低,用少年的心态反映社会,更显出了社会对不幸者的冷酷。

正是读书人出身的丁举人,置孔乙己于绝境,作者设计这样的情节有什么用意?

设计这样的情节尖锐的揭露了科举制度的本质和罪恶。科举制度造成了两种读书人不同的命运,少数爬上去的,成为残酷的压迫者,多数爬不上去的,成为悲惨的牺牲品。读书人为追求功名而苦读经书,不过是拿经书作为敲门砖,一旦爬上去,就根本不讲仁义道德,就是残酷的统治者。

“大约”表示估计和猜测,因为没有人说起过这件事,没有根据只能估计;但根据“到现在终于没有见”这种情况估计,孔的确死了

如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。”

孔乙己的命运

死?

封建社会制度(悲剧制造者)

偷窃挨打

好喝懒做

民众麻木

孔乙己的悲剧命运

造成孔乙己悲剧命运的原因是什么?

直接原因:偷窃挨打,困顿而死。

自身因素:热衷科举、自命不凡、好吃懒做、鄙视体力劳动……

社会制度:封建社会和封建科举制度的牺牲品。

孔乙己的命运为什么是自身性格的悲剧?

他那又脏又破的长衫,他那“满口之乎者也”的说话方式,那“窃书不能算偷”的歪理谬论,那见缝插针地向“我”卖弄“学识”的沉醉神态,说明他是多么迷恋虚幻的“高人一等”的身份,显示出他对自己读书人“身份”近乎疯狂般的固守与痴迷。

结论:性格决定命运。

在统治者的“千钟粟”、“黄金屋”、“颜如玉”的引诱之下,读书人的“正路”就是“读书做官”。这样,考上的,往往就成了丁举人,有钱有势;考不上的,往往就成了孔乙己,贫困潦倒。因为他学的那些知识在实际生活中没什么实际用处,于是就成了百无一用的废人!

孔乙己的悲剧就在于他已经成了废人,成了科举的牺牲品,却还没有认识到是废人,是牺牲品,反而还自命清高,迂腐不堪地向别人炫耀他那些知识垃圾!

1、孔乙己“站着喝酒”是因为:

2、孔乙己“穿长衫”

是因为:

3、孔乙己“竭力争辩维护清白”是因为:

4、孔乙己“偷窃”是因为:

5、孔乙己“穷得将要讨饭”是因为:

他经济拮据,买不起酒菜,进不了柜台内坐着喝。

他追求功名,不愿与“短衣帮”为伍,自命清高,爱慕虚荣。

他死爱面子,想清白做人。

封建科举制度和封建教育使他不会营生又好逸恶劳,贫困无法自存不得已而为之。

受他封建科举制度的毒害,一生追求功名而不得;认为“万般皆下品”,不愿劳动。

孔乙己的性格

6、孔乙己“好喝懒做”是因为

7、孔乙己“从不拖欠酒帐”说明他

8、孔乙己“以读书为傲”

说明他

9、孔乙己把“‘半个秀才也没捞到’当作灵魂伤疤”,表明他

10、孔乙己“热心教伙计‘茴’字写法”表明他

11、孔乙己“遭到冷遇”表明他

12、孔乙己“使人快活”表明他

13、孔乙己“无人关心”表明他

受封建教育毒害好逸恶劳。

质朴、忠厚。

受封建教育毒害,“唯有读书高”的观念根深蒂固。

中封建科举的毒害很深。

空虚、无聊、迂腐。

地位卑下,连小孩都不愿理睬他。

地位卑下,已沦为笑料。

结局可悲。

归纳孔乙己性格特征。

爱慕虚荣、自命清高、自欺欺人、好逸恶劳、迂腐不堪、热情善良、热衷科举、深受封建科举制度毒害的下层知识分子。

鲁迅——“孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。”

叶圣陶——“潦倒、不幸的读书人。”

李欧梵[美国芝加哥大学教授]——“历史转折时期,落后于时代的,固守着过去价值观的被侮辱、被损害的读书人。”

刘再复[美学家]——“贫贱而悲惨的多余人,失去人的尊严与资格、被社会所吃的下层知识分子。”

钱理群[北大教授,鲁迅研究专家]——“值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。”

大家评孔乙己

1、小说的布局结构很精巧。

小说用第一人称、以小伙计的所见所闻为中心进行结

构布局,在以小伙计的视角和口吻回忆叙写20年前的

往事之中,融人成年人(作者)的解释与判断,使作

品既真实感人又深刻丰富。

2、作品通过外貌、动作、语言、神态等方面的描写,鲜明的表现了人物的性格特点。

3、正面描写与侧面描写结合。

﹡

这篇小说的写作特色是什么?

4、对比的写作手法。

孔乙己“第一次”与“最后一次”的外貌、动作、语言、神态的对比描写,凸现孔乙己的性格特征与不幸遭遇。

科举考试的失败者与获胜者的对比描写,揭露科举制度罪恶。邻居孩子与大人对待孔乙己的不同态度的对比描写,揭示封建文化教育使人们逐渐丧失良知而变得冷漠。

短衣帮和穿长衫的对比,突出贫富悬殊、等级森严的社会现实;众人的笑和孔乙己的苦对比,表现人情冷漠,世态炎凉的社会现实。

一个“踱”字,活现出阔绰的长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自得的神态。

5、语言精练、深刻、生动传神。

(1)“只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房。”

(

2)“排出九文大钱。”

这个“排”字,生动地表现了穷困的孔乙己数钱时缓慢的动作姿态和显示他在酒店的特殊身份的心情,同时,也表现了他从不拖欠酒钱的好品格。后文“摸出四文”中的“摸”字,则形象的表明孔乙己境况的悲惨,由“排”到“摸”写出孔乙己命运的重大变化。

(3)“孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,……”

(4)“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住。”

这段话生动传神地描绘出想做清白的人又做不成,遭受众人一次比一次尖刻的取笑,处境十分难堪的孔乙己,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

这里的一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的茴香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了这个善良、贫寒、迂腐的老年读书人的性格。

再读课文,找出文中与孔乙己有关的含有“半”字的语句或暗含“半”字的内容

语言:说话半懂不懂

事业:苦读半生,“半个秀才也没捞着”

遭遇:打了大半夜,

“被打折了腿”

身份:各一半

工作:半途而废

归属:肉体死了,可灵魂却还留在人间,真是死一半,活一半.

……

社会:半封建半殖民地的旧中国

孔乙己的“半”字人生:病态、扭曲、残缺、麻木不仁、不知觉醒的人生

小说的主题是什么?

小说通过孔乙己可悲又可笑的一生的描写,既反映了封建文化和封建教育对下层知识分子的严重毒害,有力的控诉了科举制度的罪恶;更着重地表现了当时的一般群众的冷漠麻木,从更深广的意义上暴露封建社会的腐朽与黑暗,旧社会人与人之间的冷漠和冷酷的现实。

小结:

孔乙己自身的可笑,是对封建文化、封建教育制度的嘲笑和讽刺、揭露和批判。作者对孔乙己被侮辱被损害的内心痛苦与悲哀,寄予了一定的同情。小伙计的笑,是不经意的、附和着的解脱的笑。邻居孩子的笑,并非恶意,是“听得笑声”“赶热闹”天真无邪的笑。

短衣帮的笑,是为孔乙己不伦不类的样子、故弄玄虚的语言、迂腐无能的性格而笑,以求得无聊生涯中的片刻快活。这是“病态社会”所致,是麻木不仁的笑。掌柜及穿长衫人的笑,是以欺凌、玩弄为目的自私而卑劣的笑。“笑”是作者进行人物塑造的一种艺术手段。

讨论本文的中心思想

小说通过对主人公孔乙己一生悲惨遭遇的描述,深刻反映了封建文化和封建教育对下层知识分子的严重毒害,有力控诉了科举制度的罪恶;也真实的反映了当时群众的冷漠麻木,也使读者从一个侧面认识到封建社会的腐朽和黑暗。

孔乙己

“我”

众人

小孩

掌柜

笑

笑

笑

笑

悲

悲

悲

悲

孔乙己

鲁

迅

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读