高中历史统编版必修下第二单元复习试卷

图片预览

文档简介

高中历史统编版必修下第二单元复习试卷

姓名:__________ 班级:__________考号:__________

一、单选题

1.大化五年(649年),孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这项改革措施的作用是(??? )

A.?编订律令法典,建立起法律体系??

B.?庄园经济形成,调动农民生产积极性

C.?改革行政制度,加强了中央集权?

D.?武士集团形成,促进了日本进步发展

2.恩格斯指出:“伊斯兰教这种宗教是适应于东方人民的,特别是适合于阿拉伯人的,也就是说,一方面适合从事贸易和手工业的市民,另一方面也适合于游牧民族。”这表明伊斯兰教( ??)

A.?缓和了阿拉伯半岛复杂的矛盾?B.?满足了社会各阶层的共同愿望

C.?顺应了社会发展趋势和要求?D.?是阿拉伯人生活的精神支柱

3.幕府时代,日本统治者曾告诫农民:“随便将萝卜叶、豇豆叶、大豆叶等扔掉,就太浪费了,这些东西掺上些杂粮煮着吃,味道是很鲜美的。”这表明日本( ??)

A.?统治者提倡节俭?????B.?统治者关心民众的生活????

C.?农民的生活困窘??????D.?农民被剥夺了政治权利

4.15世纪末16世纪初,印加帝国发展到鼎盛时期,政府编制详细的人口调查表的目的是( ??)

A.?为加强对奴隶的人身控制?B.?为集中人力兴建巨石建筑群

C.?为发展农业和手工业?D.?为征税和征兵

5.德里苏丹国废除了印度传统的官吏世袭制度,各部长官由苏丹任命。边远地区分布着印度教王公统治的众多土邦。这些土邦在承认德里苏丹国的宗主权和缴纳贡税的条件下,处于半独立的状态。这说明( ??)

A.?一定程度上加强了中央集权?B.?印度教仍是国家的主导宗教

C.?不同土邦间的对立非常严重??D.?印度王公的各种特权被取消

6.阿拉伯帝国成为地跨亚、欧、非三大洲的大帝国,是在( ??)

A.?8世纪中期?B.?9世纪中期??C.?10世纪中期???D.?11世纪中期

7.下列对奥斯曼最高统治者苏丹的表达正确的是( ??)

①宗教领袖?? ②国家和军队的主宰??

③全国土地的最高所有者??? ④引入科举考试选拔官员

A.?①②③④?B.?①②③??C.?①②④??D.?②③④

8.非洲是古代农业一个重要发源地,西非居民培育出甜高粱、西瓜和棉花等重要农作物,成为当地的主要居民的是( ??)

A.?埃及人???B.?班图人??C.?加纳人????D.?马里人

9.古代美洲的印第安人创造了灿烂的文明,下列不属于古代美洲文明的是( ??)

A.?玛雅文明??B.阿兹特克文明?C.印加文明????D.?两河流域文明

10.西方有一句谚语:“中国人的头,阿拉伯人的口,法兰克人的手。”据此你认为在东西方文化交流中起桥梁和纽带作用的是(??? )

A.?中国人??B.?阿拉伯人?C.?法兰克人?D.?罗马人

11.美国乡镇是最基本的地方自治单位,下列对其乡镇自治意义的理解,不正确的是(?? )

A.?是美国民主政治的源头活水?B.?是公民行使民主权利的主要平台

C.?有益于爱国心的培养?D.?普及了公民的司法常识

12.中古西欧城市的兴起,不仅表现为经济上的繁荣,更重要的是政治权利的获得。这里的“政治权利”是指 ( ??)

A.?土地所有权????B.?投票选举权??????

C.?城市自治权????D.?自由贸易权

13.以战胜者姿态入主罗马帝国的日耳曼人将其扈从制度带进了这个高度发达的文明体系中。所谓扈从制起源于原始社会,部落头领带领亲兵征战,亲兵对部落头领具有相应的义务。以此为基础,西欧古代社会出现了封君封臣制度,这说明了(?? )

A 历史具有延续性

B 封君封臣制度是落后社会生产力的产物

C 扈从制度直接转化为封君封臣制度

D 日耳曼人的高度适应性

二、非选择题(共4题;共50分)

14.阅读材料,完成下列要求。

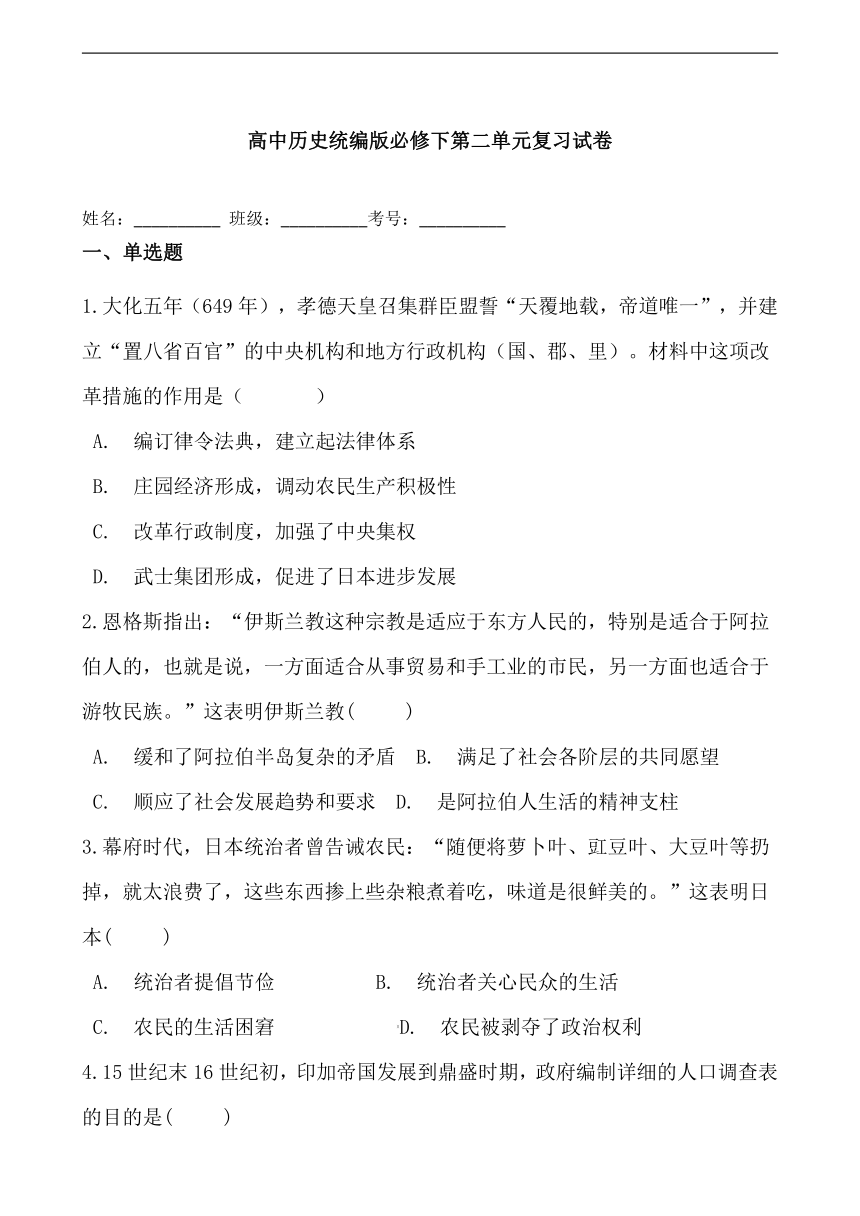

材料一:西欧封建等级制度示意图

材料二:在西欧封建社会时期,教会占有国家土地达到三分之一以上,还向全体教徒征收什一税。教会垄断了对《圣经》的解释权,任何背离教会教皇为国王加冕说教和反对罗马教廷教义的思想都被当作“异端”。13世纪,教会建立起“宗教裁判所”,对“异端”分子进行判决,轻则罚款,重则监禁,有的甚至被捆在火刑柱上活活烧死。12—13世纪,教皇权力终于达到顶峰:教皇有权废黜君主。

材料三:中古西欧城市的兴起,具有十分重要的历史意义。经济上,城市的发展导致商品经济繁荣,西欧单一的经济结构趋向多元化。政治上,城市成为西欧封建社会中新的政治力量。城市往往与国王结盟,共同对付国内的封建大贵族,从而加速了国家的统一。文化上,随着城市的繁荣发展,城市文化应运而生,为日后的文艺复兴奠定了基础。

(1)根据材料一,说明西欧封建制度的特点。

(2)根据材料二,概括说明罗马教廷处于什么样的地位。

(3)中古西欧城市什么时候开始兴起?分析材料三,指出中古西欧城市兴起的影响。

15.阅读材料,完成下列要求。

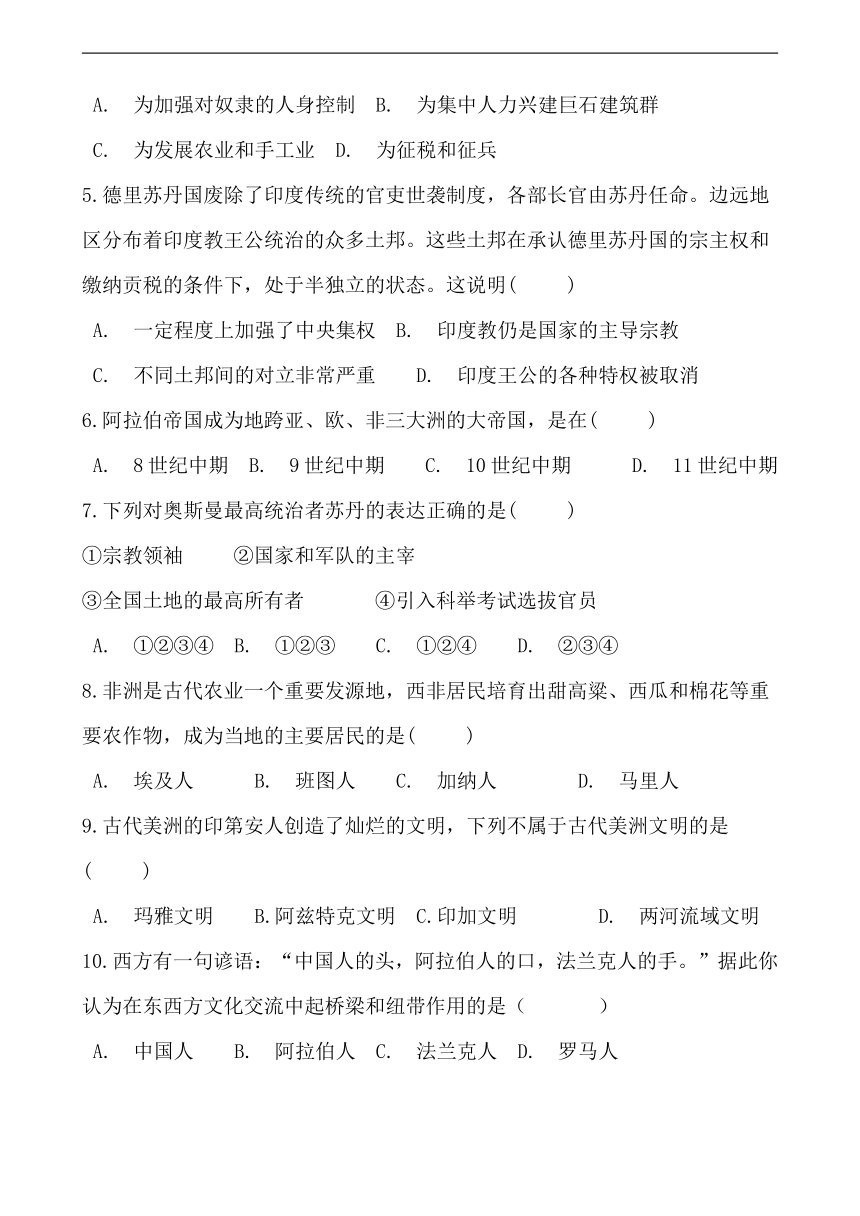

材料一

材料二? 大唐国者,法式(法度、法则)备定,珍国也,常须达。

——《日本书纪》

(1)材料一中图片再现了中华文明对日本文化产生的重大影响,依据图片你能获取哪些信息?

(2)根据材料二和所学知识,指出日本在推崇唐朝制度的基础上实行的改革,并分析这次改革在日本历史上的重大影响。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一? 虽然商人群体在唐宋时期实力不断增强,但需要注意的是,他们的成长过程受到政府强有力的控制。唐宋商人群体的成长,具有独特的中国社会特点,即其是在国家管制的经济体制下成长起来的。唐宋时期受各种经济规制的限制,商人发展轨迹逐步同化为官商模式:有官商背景的商人财富增长迅速,众多小商人谋生艰辛。中国商人为了在官商模式的生态环境中适者生存,不得不成为政府部门或官员寻租活动的积极响应角色,或将自己的社会身份从商人向官吏转化。最后,商人群体与官府形成了紧密的利益共同体,成为旧体制、旧制度的维护者而不是革命者。因此,中国古代的富民阶层不是向市民阶层转化,而是向士绅阶层转化,中国古代富民社会没有顺利地向市民社会发展演进。

——摘编自张锦鹏《商人群体:唐宋富民阶层的重要财富力量》

材料二? 西欧中世纪城市人口的主体是私营工商业者,他们是市民阶级的中坚。封建国家或贵族插手兼营工商业的情况很少,因为经商是降低身份,这种偏见直到旧制度结束以前在贵族中是根深蒂固的。随着市民阶级与封建势力的矛盾加剧,西欧工商城市速成为封建势力的对立物。市民阶级为了反抗其野蛮统治,排除其经济干扰,展开了坚持不懈的反封建斗争。从十一世纪起,在意大利、法兰西南部和贝亚恩,商人阶级在某些地方通过选举共和总裁、执政官或主教而取得了参加政治生活的权利,或者以一种咨询资格而参与城市的行政生活和财政管理。应该说其斗争有一定的目的性,并取得了相当实质性的成果。

——摘编自杨师群《宋代城镇工商阶层述论一与西欧中世纪城市市民的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋商人群体的基本特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明西欧市民阶级与唐宋商人群体有何不同。

17.中日文化交流史上的“一级历史资料”

2005年8月24日,惟一一方日本遣唐使墓志在东京展出,日本天皇亲临参观。这方墓志发现于西安,周长约39厘米,上面仅有117字,在面世数月后,却被视为中日文化交流史上的“一级历史资料”。以下是墓志内容:

赠尚衣奉御井公墓志文并序

公,姓井,字真成,国号日本。才称天纵,故能衔命远邦,驰骋上国。蹈礼乐,袭衣冠,束带立朝,难与俦矣。岂图强学不倦,问道未终;壑遇移舟,隟逢奔驷,以开元廿二年正月六日,乃终于官弟,春秋卅六。……

请回答:

(1)“开元”是什么纪年方法?为何这方墓志被视为中日文化交流史上的“一级历史资料”?

(2)简述唐文化对日本的影响。

(3)从墓志文中你获取哪些关于这位日本遣唐使的信息?

答案解析部分

一、单选题

1. C

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. B

9. D

10. B

11. D

12. C

13. A

二、非选择题

14. (1)特点:以土地关系为纽带,层层分封,形成封建等级制度;领主与附庸是臣属关系;附庸只承认自己直接受封的人为自己的封主;臣属关系只存在于上下相邻的贵族等级之间,不能越级从属。

(2)政治上:具有至高无上的权力,教权凌驾于世俗王权之上。经济上:是西欧最大的封建土地所有者。思想上:是西欧封建制度的精神支柱,控制人们的思想。

(3)10世纪。影响:经济上,促进了商品经济的发展;政治上,加速了国家的统一;文化上,产生了城市文化,为日后的文艺复兴奠定了基础。

15. (1)日本是一个善于向外国学习、吸纳其他民族先进文化的国家;日本的服饰、建筑和书法深受中国的影响;日本传统文化处处洋溢着浓郁的中华文化气息。

(2)改革:大化改新。

影响:通过改革,日本建立了中央集权国家,实现了从奴隶社会向封建社会的转型。

16. (1)特点:规模扩大,实力增强:社会地位有所提高:在国家管制的经济体制下成长,向官商模式发展:依附于官府且部分向官僚士绅转化而不是向市民阶层转化;是旧制度的维护者。

原因:商品经济(城市经济)一定的发展:但小农经济仍占统治地位:封建势力强大:政府推行重农抑商政策。

(2)不同:①地位不同:西欧市民阶级是城市人口的主体;唐宋城市中工商业者的数量相对较少。②性质不同:西欧工商业城市是封建势力的对立物,市民阶级开展反封建斗争:唐宋城市依然是封建政权的堡垒,商人群体与封建官府是合作关系,成为旧制度的维护者。③影响不同:唐宋商人群体的发展是封建社会阶段性发展的现象,力量相对弱小,对中国社会转型的作用非常有限:西欧市民阶级通过反封建斗争,推动工商业发展,为资本主义产生奠定了基础。

17. (1)年号纪年法。这方墓志产生在开元年间,正值中日文化交流的高潮,是了解遣唐使来华的直接资料。

(2)日本是儒家文化圈的重要国家,先后十多次派“遣唐使”来中国学习。在政治、经济、法律制度等层面仿效唐朝,对唐朝的宗教、文学、艺术,包括衣食住行、风俗习惯、生产技术,都予以吸收。

(3)姓名:井真成,来自日本,才华横溢、好学不倦,英年早逝,葬于中国。

姓名:__________ 班级:__________考号:__________

一、单选题

1.大化五年(649年),孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这项改革措施的作用是(??? )

A.?编订律令法典,建立起法律体系??

B.?庄园经济形成,调动农民生产积极性

C.?改革行政制度,加强了中央集权?

D.?武士集团形成,促进了日本进步发展

2.恩格斯指出:“伊斯兰教这种宗教是适应于东方人民的,特别是适合于阿拉伯人的,也就是说,一方面适合从事贸易和手工业的市民,另一方面也适合于游牧民族。”这表明伊斯兰教( ??)

A.?缓和了阿拉伯半岛复杂的矛盾?B.?满足了社会各阶层的共同愿望

C.?顺应了社会发展趋势和要求?D.?是阿拉伯人生活的精神支柱

3.幕府时代,日本统治者曾告诫农民:“随便将萝卜叶、豇豆叶、大豆叶等扔掉,就太浪费了,这些东西掺上些杂粮煮着吃,味道是很鲜美的。”这表明日本( ??)

A.?统治者提倡节俭?????B.?统治者关心民众的生活????

C.?农民的生活困窘??????D.?农民被剥夺了政治权利

4.15世纪末16世纪初,印加帝国发展到鼎盛时期,政府编制详细的人口调查表的目的是( ??)

A.?为加强对奴隶的人身控制?B.?为集中人力兴建巨石建筑群

C.?为发展农业和手工业?D.?为征税和征兵

5.德里苏丹国废除了印度传统的官吏世袭制度,各部长官由苏丹任命。边远地区分布着印度教王公统治的众多土邦。这些土邦在承认德里苏丹国的宗主权和缴纳贡税的条件下,处于半独立的状态。这说明( ??)

A.?一定程度上加强了中央集权?B.?印度教仍是国家的主导宗教

C.?不同土邦间的对立非常严重??D.?印度王公的各种特权被取消

6.阿拉伯帝国成为地跨亚、欧、非三大洲的大帝国,是在( ??)

A.?8世纪中期?B.?9世纪中期??C.?10世纪中期???D.?11世纪中期

7.下列对奥斯曼最高统治者苏丹的表达正确的是( ??)

①宗教领袖?? ②国家和军队的主宰??

③全国土地的最高所有者??? ④引入科举考试选拔官员

A.?①②③④?B.?①②③??C.?①②④??D.?②③④

8.非洲是古代农业一个重要发源地,西非居民培育出甜高粱、西瓜和棉花等重要农作物,成为当地的主要居民的是( ??)

A.?埃及人???B.?班图人??C.?加纳人????D.?马里人

9.古代美洲的印第安人创造了灿烂的文明,下列不属于古代美洲文明的是( ??)

A.?玛雅文明??B.阿兹特克文明?C.印加文明????D.?两河流域文明

10.西方有一句谚语:“中国人的头,阿拉伯人的口,法兰克人的手。”据此你认为在东西方文化交流中起桥梁和纽带作用的是(??? )

A.?中国人??B.?阿拉伯人?C.?法兰克人?D.?罗马人

11.美国乡镇是最基本的地方自治单位,下列对其乡镇自治意义的理解,不正确的是(?? )

A.?是美国民主政治的源头活水?B.?是公民行使民主权利的主要平台

C.?有益于爱国心的培养?D.?普及了公民的司法常识

12.中古西欧城市的兴起,不仅表现为经济上的繁荣,更重要的是政治权利的获得。这里的“政治权利”是指 ( ??)

A.?土地所有权????B.?投票选举权??????

C.?城市自治权????D.?自由贸易权

13.以战胜者姿态入主罗马帝国的日耳曼人将其扈从制度带进了这个高度发达的文明体系中。所谓扈从制起源于原始社会,部落头领带领亲兵征战,亲兵对部落头领具有相应的义务。以此为基础,西欧古代社会出现了封君封臣制度,这说明了(?? )

A 历史具有延续性

B 封君封臣制度是落后社会生产力的产物

C 扈从制度直接转化为封君封臣制度

D 日耳曼人的高度适应性

二、非选择题(共4题;共50分)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:西欧封建等级制度示意图

材料二:在西欧封建社会时期,教会占有国家土地达到三分之一以上,还向全体教徒征收什一税。教会垄断了对《圣经》的解释权,任何背离教会教皇为国王加冕说教和反对罗马教廷教义的思想都被当作“异端”。13世纪,教会建立起“宗教裁判所”,对“异端”分子进行判决,轻则罚款,重则监禁,有的甚至被捆在火刑柱上活活烧死。12—13世纪,教皇权力终于达到顶峰:教皇有权废黜君主。

材料三:中古西欧城市的兴起,具有十分重要的历史意义。经济上,城市的发展导致商品经济繁荣,西欧单一的经济结构趋向多元化。政治上,城市成为西欧封建社会中新的政治力量。城市往往与国王结盟,共同对付国内的封建大贵族,从而加速了国家的统一。文化上,随着城市的繁荣发展,城市文化应运而生,为日后的文艺复兴奠定了基础。

(1)根据材料一,说明西欧封建制度的特点。

(2)根据材料二,概括说明罗马教廷处于什么样的地位。

(3)中古西欧城市什么时候开始兴起?分析材料三,指出中古西欧城市兴起的影响。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二? 大唐国者,法式(法度、法则)备定,珍国也,常须达。

——《日本书纪》

(1)材料一中图片再现了中华文明对日本文化产生的重大影响,依据图片你能获取哪些信息?

(2)根据材料二和所学知识,指出日本在推崇唐朝制度的基础上实行的改革,并分析这次改革在日本历史上的重大影响。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一? 虽然商人群体在唐宋时期实力不断增强,但需要注意的是,他们的成长过程受到政府强有力的控制。唐宋商人群体的成长,具有独特的中国社会特点,即其是在国家管制的经济体制下成长起来的。唐宋时期受各种经济规制的限制,商人发展轨迹逐步同化为官商模式:有官商背景的商人财富增长迅速,众多小商人谋生艰辛。中国商人为了在官商模式的生态环境中适者生存,不得不成为政府部门或官员寻租活动的积极响应角色,或将自己的社会身份从商人向官吏转化。最后,商人群体与官府形成了紧密的利益共同体,成为旧体制、旧制度的维护者而不是革命者。因此,中国古代的富民阶层不是向市民阶层转化,而是向士绅阶层转化,中国古代富民社会没有顺利地向市民社会发展演进。

——摘编自张锦鹏《商人群体:唐宋富民阶层的重要财富力量》

材料二? 西欧中世纪城市人口的主体是私营工商业者,他们是市民阶级的中坚。封建国家或贵族插手兼营工商业的情况很少,因为经商是降低身份,这种偏见直到旧制度结束以前在贵族中是根深蒂固的。随着市民阶级与封建势力的矛盾加剧,西欧工商城市速成为封建势力的对立物。市民阶级为了反抗其野蛮统治,排除其经济干扰,展开了坚持不懈的反封建斗争。从十一世纪起,在意大利、法兰西南部和贝亚恩,商人阶级在某些地方通过选举共和总裁、执政官或主教而取得了参加政治生活的权利,或者以一种咨询资格而参与城市的行政生活和财政管理。应该说其斗争有一定的目的性,并取得了相当实质性的成果。

——摘编自杨师群《宋代城镇工商阶层述论一与西欧中世纪城市市民的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋商人群体的基本特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明西欧市民阶级与唐宋商人群体有何不同。

17.中日文化交流史上的“一级历史资料”

2005年8月24日,惟一一方日本遣唐使墓志在东京展出,日本天皇亲临参观。这方墓志发现于西安,周长约39厘米,上面仅有117字,在面世数月后,却被视为中日文化交流史上的“一级历史资料”。以下是墓志内容:

赠尚衣奉御井公墓志文并序

公,姓井,字真成,国号日本。才称天纵,故能衔命远邦,驰骋上国。蹈礼乐,袭衣冠,束带立朝,难与俦矣。岂图强学不倦,问道未终;壑遇移舟,隟逢奔驷,以开元廿二年正月六日,乃终于官弟,春秋卅六。……

请回答:

(1)“开元”是什么纪年方法?为何这方墓志被视为中日文化交流史上的“一级历史资料”?

(2)简述唐文化对日本的影响。

(3)从墓志文中你获取哪些关于这位日本遣唐使的信息?

答案解析部分

一、单选题

1. C

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. B

9. D

10. B

11. D

12. C

13. A

二、非选择题

14. (1)特点:以土地关系为纽带,层层分封,形成封建等级制度;领主与附庸是臣属关系;附庸只承认自己直接受封的人为自己的封主;臣属关系只存在于上下相邻的贵族等级之间,不能越级从属。

(2)政治上:具有至高无上的权力,教权凌驾于世俗王权之上。经济上:是西欧最大的封建土地所有者。思想上:是西欧封建制度的精神支柱,控制人们的思想。

(3)10世纪。影响:经济上,促进了商品经济的发展;政治上,加速了国家的统一;文化上,产生了城市文化,为日后的文艺复兴奠定了基础。

15. (1)日本是一个善于向外国学习、吸纳其他民族先进文化的国家;日本的服饰、建筑和书法深受中国的影响;日本传统文化处处洋溢着浓郁的中华文化气息。

(2)改革:大化改新。

影响:通过改革,日本建立了中央集权国家,实现了从奴隶社会向封建社会的转型。

16. (1)特点:规模扩大,实力增强:社会地位有所提高:在国家管制的经济体制下成长,向官商模式发展:依附于官府且部分向官僚士绅转化而不是向市民阶层转化;是旧制度的维护者。

原因:商品经济(城市经济)一定的发展:但小农经济仍占统治地位:封建势力强大:政府推行重农抑商政策。

(2)不同:①地位不同:西欧市民阶级是城市人口的主体;唐宋城市中工商业者的数量相对较少。②性质不同:西欧工商业城市是封建势力的对立物,市民阶级开展反封建斗争:唐宋城市依然是封建政权的堡垒,商人群体与封建官府是合作关系,成为旧制度的维护者。③影响不同:唐宋商人群体的发展是封建社会阶段性发展的现象,力量相对弱小,对中国社会转型的作用非常有限:西欧市民阶级通过反封建斗争,推动工商业发展,为资本主义产生奠定了基础。

17. (1)年号纪年法。这方墓志产生在开元年间,正值中日文化交流的高潮,是了解遣唐使来华的直接资料。

(2)日本是儒家文化圈的重要国家,先后十多次派“遣唐使”来中国学习。在政治、经济、法律制度等层面仿效唐朝,对唐朝的宗教、文学、艺术,包括衣食住行、风俗习惯、生产技术,都予以吸收。

(3)姓名:井真成,来自日本,才华横溢、好学不倦,英年早逝,葬于中国。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体