第12课《台阶》教学设计

图片预览

文档简介

《台阶》教学设计

课题 11《台阶》 课时 一课时

课型 新授

自读课 备课人

授课时间

单 元

解

析 学习本单元,了解不同叙事文体的基本特征,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点,提高整体把握文章的结构层次的能力。加强文本细读,关注细节描写以及前后内容的内在联系,揣摩人物心理,把握人物形象特点。结合文体特点和作者的叙事风格,展开多种形式的诵读加深对作者情感态度的理解和对文本意蕴的体悟。

教 材

分

析 《台阶》是教育部审定部编版教材七年级语文下册第三单元第11课,本课是一篇自读课文。

《台阶》是李森祥的一篇小说,通过描写父亲终年辛苦,积铢累寸,准备了大半辈子,终于建成了一栋有九级台阶的新屋。而新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。反映出父亲那辈农民为提高地位,赢得尊重,付出了巨大的代价。同时也赞美了父亲吃苦耐劳、拼命硬干、坚忍不拔的精神,表达了亿万农民渴望提高生产力、结束农村经济落后状况的心声,回荡着时代召唤的主旋律。

学

情

分

析 本文的社会背景和学生的生活有一定的差距,父亲的形象意蕴也比较深奥学生学习起来有一定的难度。七年级学生在阅读小说时往往关注的是小说的情节而忽视了对小说中人物形象的分析,而人物形象是小说的灵魂因此在梳理小说情节的同时要在探究人物形象上面引导学生学习用细节刻画人物形象的写法。

学习 目标 1.通过快速阅读,概括文章情节。

2通过圈点勾画,品析细节,感受“父亲”形象。

3.通过分析文章题目,理解小说的主题。

教学重难点 揣摩人物心理,把握人物形象特点

教法 点拨、讲授。

学法 朗读、小组合作探究。

教学过程

教学环节 教学活动 评价要点及方式

激趣导入 教师语言:老子云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”千里的远行,是从脚下一步步走出来的;九层的高台,是从一筐筐土堆积起来的。有一位父亲为了建造九层台阶的房子,从一块砖、一片瓦、一张角票慢慢积攒起用了大半辈子。今天我们一起学习李森祥的《台阶》。

(课件出示:李森祥、《台阶》) 吸引学生注意力,调动学生情绪,由老子的话自然引入本课。

目标一:正字音,通过快速阅读,概括文章情节。

活动1:自读课文,标注字音。

1.能圈点勾画出关键字词并注音。

2.自评、教师PPT生字页评价。

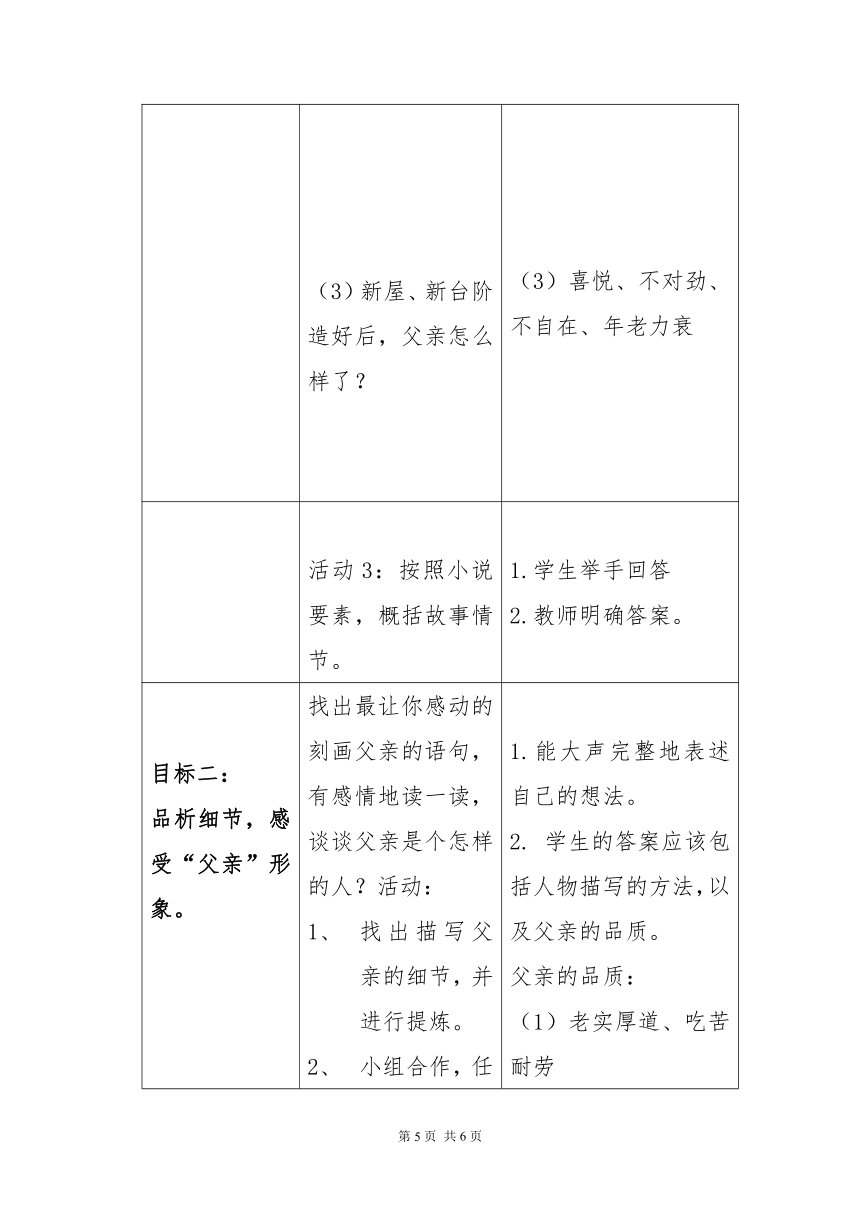

活动2:速读课文,想一想:

(1)父亲为什么要造有高台阶的新屋?

(2)父亲是怎样造起有高台阶的新屋的? 明确:

(1)改善居住条件。台阶高,屋主人的地位就相应高。

(2)捡砖、捡瓦、塞角票、种田、砍柴、捡卵石、编草鞋、踏黄泥。

(3)新屋、新台阶造好后,父亲怎么样了?

(3)喜悦、不对劲、不自在、年老力衰

活动3:按照小说要素,概括故事情节。 1.学生举手回答

2.教师明确答案。

目标二: 品析细节,感受“父亲”形象。

找出最让你感动的刻画父亲的语句,有感情地读一读,谈谈父亲是个怎样的人?活动:

找出描写父亲的细节,并进行提炼。

小组合作,任选细节,进行赏析批注。

1.能大声完整地表述自己的想法。

2. 学生的答案应该包括人物描写的方法,以及父亲的品质。

父亲的品质:

(1)老实厚道、吃苦耐劳

(2)要强、有志气

(3)坚韧不拔、艰苦创业

(4)谦卑

目标三:通过分析文章题目,理解小说的主题 活动1.请同学们再次回到文章,边读边思考:

小说塑造了一位农民父亲的形象,

为什么用《台阶》作题目?

学生举手回答

教师明确答案:台阶虽然只是一个外在形式,但“父亲”却用它来判断自己的人生价值,并为之努力。这是小说最重要的主题。

活动2.

提问: 1.为什么建起高台阶,父亲反而不自在,不开心呢?

自主思考,小组讨论,各组派代表回答问题。

教师明确:

父亲的失落感不仅来自身体的衰老,更来自人生失去了方向,没有继续出发追求的精力与勇气了。

(1)不自在,其实就是空虚,父亲完成了一生的夙愿,人生失去了意义。

(2)父亲为了建高台阶的房子辛苦地准备了大半辈子,已经习惯了这样的生活节奏,现在房子建成了没有如以前那般苦了,一下子松了下来,反而不自在了。

(3)父亲老实忠厚,低眉顺眼了一辈子,原本建高台阶的房子就是想改变这样的现状,让自己变得有地位,可高台阶的房子真的建完了,也没有如自己所想一一别人会高看自己没有得到别人的赞许。

(4)这符合父亲的形象,低眉顺眼了一辈子真的发现自己家的台阶比别人的高反而不自在了,不希望自己比别人高一等。父亲身上有中国农民传统的谦卑,老实忠厚

(5)人是要有目标的,一旦失去了目标,就失去了方向,变得不自在了。

活动3.

结合辅助材料,探究“父亲”形象所代表的一类人。

提问: 父亲仅仅指一个人么? 结合创作背景理解小说主题:

小说以第一人称讲述了“父亲”为造高台阶新屋而拼命苦干一生的故事;塑造了一个老实本分、热爱生活、吃苦耐劳、坚韧不拔、追求生活理想的农民形象。侧面表现了劳动人民艰难困苦的生存状况和他们为改变现状而不懈努力的精神。作品兼有敬仰和怜悯双重感彩。

作业布置 读书之境不在于读懂人物,读懂

作者,更应该读懂自己。课后完成一篇随笔,聊聊你自己的父亲。

既加深对课文的理解,又能与自身生活相结合更加深入体会亲情。

1

第 页 共6页

课题 11《台阶》 课时 一课时

课型 新授

自读课 备课人

授课时间

单 元

解

析 学习本单元,了解不同叙事文体的基本特征,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点,提高整体把握文章的结构层次的能力。加强文本细读,关注细节描写以及前后内容的内在联系,揣摩人物心理,把握人物形象特点。结合文体特点和作者的叙事风格,展开多种形式的诵读加深对作者情感态度的理解和对文本意蕴的体悟。

教 材

分

析 《台阶》是教育部审定部编版教材七年级语文下册第三单元第11课,本课是一篇自读课文。

《台阶》是李森祥的一篇小说,通过描写父亲终年辛苦,积铢累寸,准备了大半辈子,终于建成了一栋有九级台阶的新屋。而新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。反映出父亲那辈农民为提高地位,赢得尊重,付出了巨大的代价。同时也赞美了父亲吃苦耐劳、拼命硬干、坚忍不拔的精神,表达了亿万农民渴望提高生产力、结束农村经济落后状况的心声,回荡着时代召唤的主旋律。

学

情

分

析 本文的社会背景和学生的生活有一定的差距,父亲的形象意蕴也比较深奥学生学习起来有一定的难度。七年级学生在阅读小说时往往关注的是小说的情节而忽视了对小说中人物形象的分析,而人物形象是小说的灵魂因此在梳理小说情节的同时要在探究人物形象上面引导学生学习用细节刻画人物形象的写法。

学习 目标 1.通过快速阅读,概括文章情节。

2通过圈点勾画,品析细节,感受“父亲”形象。

3.通过分析文章题目,理解小说的主题。

教学重难点 揣摩人物心理,把握人物形象特点

教法 点拨、讲授。

学法 朗读、小组合作探究。

教学过程

教学环节 教学活动 评价要点及方式

激趣导入 教师语言:老子云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”千里的远行,是从脚下一步步走出来的;九层的高台,是从一筐筐土堆积起来的。有一位父亲为了建造九层台阶的房子,从一块砖、一片瓦、一张角票慢慢积攒起用了大半辈子。今天我们一起学习李森祥的《台阶》。

(课件出示:李森祥、《台阶》) 吸引学生注意力,调动学生情绪,由老子的话自然引入本课。

目标一:正字音,通过快速阅读,概括文章情节。

活动1:自读课文,标注字音。

1.能圈点勾画出关键字词并注音。

2.自评、教师PPT生字页评价。

活动2:速读课文,想一想:

(1)父亲为什么要造有高台阶的新屋?

(2)父亲是怎样造起有高台阶的新屋的? 明确:

(1)改善居住条件。台阶高,屋主人的地位就相应高。

(2)捡砖、捡瓦、塞角票、种田、砍柴、捡卵石、编草鞋、踏黄泥。

(3)新屋、新台阶造好后,父亲怎么样了?

(3)喜悦、不对劲、不自在、年老力衰

活动3:按照小说要素,概括故事情节。 1.学生举手回答

2.教师明确答案。

目标二: 品析细节,感受“父亲”形象。

找出最让你感动的刻画父亲的语句,有感情地读一读,谈谈父亲是个怎样的人?活动:

找出描写父亲的细节,并进行提炼。

小组合作,任选细节,进行赏析批注。

1.能大声完整地表述自己的想法。

2. 学生的答案应该包括人物描写的方法,以及父亲的品质。

父亲的品质:

(1)老实厚道、吃苦耐劳

(2)要强、有志气

(3)坚韧不拔、艰苦创业

(4)谦卑

目标三:通过分析文章题目,理解小说的主题 活动1.请同学们再次回到文章,边读边思考:

小说塑造了一位农民父亲的形象,

为什么用《台阶》作题目?

学生举手回答

教师明确答案:台阶虽然只是一个外在形式,但“父亲”却用它来判断自己的人生价值,并为之努力。这是小说最重要的主题。

活动2.

提问: 1.为什么建起高台阶,父亲反而不自在,不开心呢?

自主思考,小组讨论,各组派代表回答问题。

教师明确:

父亲的失落感不仅来自身体的衰老,更来自人生失去了方向,没有继续出发追求的精力与勇气了。

(1)不自在,其实就是空虚,父亲完成了一生的夙愿,人生失去了意义。

(2)父亲为了建高台阶的房子辛苦地准备了大半辈子,已经习惯了这样的生活节奏,现在房子建成了没有如以前那般苦了,一下子松了下来,反而不自在了。

(3)父亲老实忠厚,低眉顺眼了一辈子,原本建高台阶的房子就是想改变这样的现状,让自己变得有地位,可高台阶的房子真的建完了,也没有如自己所想一一别人会高看自己没有得到别人的赞许。

(4)这符合父亲的形象,低眉顺眼了一辈子真的发现自己家的台阶比别人的高反而不自在了,不希望自己比别人高一等。父亲身上有中国农民传统的谦卑,老实忠厚

(5)人是要有目标的,一旦失去了目标,就失去了方向,变得不自在了。

活动3.

结合辅助材料,探究“父亲”形象所代表的一类人。

提问: 父亲仅仅指一个人么? 结合创作背景理解小说主题:

小说以第一人称讲述了“父亲”为造高台阶新屋而拼命苦干一生的故事;塑造了一个老实本分、热爱生活、吃苦耐劳、坚韧不拔、追求生活理想的农民形象。侧面表现了劳动人民艰难困苦的生存状况和他们为改变现状而不懈努力的精神。作品兼有敬仰和怜悯双重感彩。

作业布置 读书之境不在于读懂人物,读懂

作者,更应该读懂自己。课后完成一篇随笔,聊聊你自己的父亲。

既加深对课文的理解,又能与自身生活相结合更加深入体会亲情。

1

第 页 共6页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读