第12课 民族大团结 课件(24ppt)

文档属性

| 名称 | 第12课 民族大团结 课件(24ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-13 23:46:33 | ||

图片预览

文档简介

第12课:民族大团结

学习目标

1.知道党和政府对少数民族的政策及少数民族跨入社会主义。

2.理解实行民族区域自治,各族人民共同繁荣的意义。

3.了解民族工作的成就。

1.背 景

中国是由56个民族组成的统一的多民族国家。在长期的历史发展中,各民族在政治、经济、文化上形成了相互依存、不可分离的关系,并逐渐形成了以汉族为主体的各民族大散居、小聚居的格局。

一、民族区域自治制度

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权。

2.含义

3.提出

(1)1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来。

(2)各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。 ——1954年《中华人民共和国宪法》

(3)后来,民族区域自治制度被载入宪法。

(4)1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施。

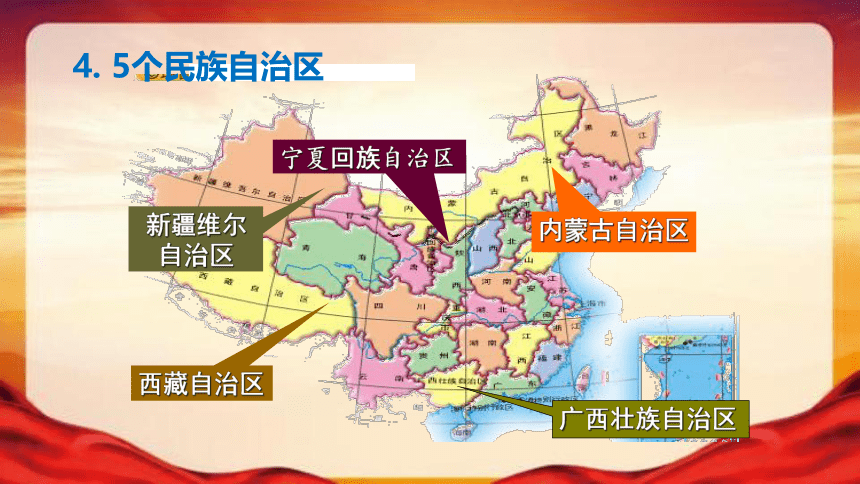

新疆维尔

自治区

宁夏回族自治区

内蒙古自治区

西藏自治区

广西壮族自治区

4. 5个民族自治区

5.民族自治机关的自治权

(2)、民族区域自治权,包括六个方面的内容:

1)制定自治条例和单行条例;

2)安排管理地方经济;

3)安排使用地方财政;

4)依法组织地方的维护社会治安的公安部队

5)管理和发展本民族文化事业;

6)使用一种或几种语言文字。

(1)、民族自治地方分为:自治区(5个)、自治州(30个)、自治县(120个)

(2)它是我国的一项基本国策和基本政治制度。

(1)对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重要意义。

6.民族区域自治制度的意义

(3)体现了国家保障少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

面对建国初期各民族闭塞的区域环境、落后的社会经济和当地潜在的自然资源,你认为应该怎样发展少数民族地区的经济?

二、共同繁荣发展

1.在少数民族地区实行民主改革和社会主义改造

旧制度下的西藏农奴

中华人民共和国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

川

藏

公

路

青藏公路

记忆大比拼

这些公路修建于什么时候?

“一五”计划时期

新藏公路

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

青 藏 铁 路

加强少数民族地区基础设施建设

(2)采取许多优惠政策,加强少数民族地区的经济建设,

(3)重视少数民族文化的保护与发展,对少数民族文化的传承和发展具有重要意义。

(4)20世纪末,中央决定进行西部大开发,

西电东送

贵州洪家渡水电站是我国首批“西电东送”的标志性工程

西气东输

2005年新疆塔里木的轮南油气田实现了向上海输送天然气

三、新型民族关系的建立

新型民族关系:平等、团结、互助

表现:

文化上:保护少数民族文化遗产;

习俗上:尊重少数民族的历史定制、风俗习惯、保护宗教信仰等;

经济上:安排建设项目,扶植民族经济。

课堂小结

民

族大

团

结

民族区域自治制度

背景

含义

意义

共同繁荣发展

1.在少数民族地区进行民主改革

和社会主义改造

2.采取优惠政策,加强少数民族地

区的经济建设

3.重视少数民族的文化与发展

4.进行西部大开发

提出

5个自治区

随堂训练

1.实行民族区域自治,是由我国民族关系的历史

和现实情况决定的,其具体表现是( )

①我国是一个统一的多民族国家 ②各民族形成了相互依存、不可分离的关系 ③我国民族分布具有大杂居、小聚居的特点 ④我国历史上少数民族曾长期享有自治权

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

A

2.新中国成立后,少数民族进入了一个历史的新时代,“新”的主要表现是( )

①进行民主改革,废除剥削和压迫制度 ②过渡到社会主义社会 ③实现了自己当家做主的愿望 ④开始改变贫穷落后的面貌

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

D

学习目标

1.知道党和政府对少数民族的政策及少数民族跨入社会主义。

2.理解实行民族区域自治,各族人民共同繁荣的意义。

3.了解民族工作的成就。

1.背 景

中国是由56个民族组成的统一的多民族国家。在长期的历史发展中,各民族在政治、经济、文化上形成了相互依存、不可分离的关系,并逐渐形成了以汉族为主体的各民族大散居、小聚居的格局。

一、民族区域自治制度

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权。

2.含义

3.提出

(1)1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来。

(2)各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。 ——1954年《中华人民共和国宪法》

(3)后来,民族区域自治制度被载入宪法。

(4)1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施。

新疆维尔

自治区

宁夏回族自治区

内蒙古自治区

西藏自治区

广西壮族自治区

4. 5个民族自治区

5.民族自治机关的自治权

(2)、民族区域自治权,包括六个方面的内容:

1)制定自治条例和单行条例;

2)安排管理地方经济;

3)安排使用地方财政;

4)依法组织地方的维护社会治安的公安部队

5)管理和发展本民族文化事业;

6)使用一种或几种语言文字。

(1)、民族自治地方分为:自治区(5个)、自治州(30个)、自治县(120个)

(2)它是我国的一项基本国策和基本政治制度。

(1)对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重要意义。

6.民族区域自治制度的意义

(3)体现了国家保障少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

面对建国初期各民族闭塞的区域环境、落后的社会经济和当地潜在的自然资源,你认为应该怎样发展少数民族地区的经济?

二、共同繁荣发展

1.在少数民族地区实行民主改革和社会主义改造

旧制度下的西藏农奴

中华人民共和国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

川

藏

公

路

青藏公路

记忆大比拼

这些公路修建于什么时候?

“一五”计划时期

新藏公路

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

青 藏 铁 路

加强少数民族地区基础设施建设

(2)采取许多优惠政策,加强少数民族地区的经济建设,

(3)重视少数民族文化的保护与发展,对少数民族文化的传承和发展具有重要意义。

(4)20世纪末,中央决定进行西部大开发,

西电东送

贵州洪家渡水电站是我国首批“西电东送”的标志性工程

西气东输

2005年新疆塔里木的轮南油气田实现了向上海输送天然气

三、新型民族关系的建立

新型民族关系:平等、团结、互助

表现:

文化上:保护少数民族文化遗产;

习俗上:尊重少数民族的历史定制、风俗习惯、保护宗教信仰等;

经济上:安排建设项目,扶植民族经济。

课堂小结

民

族大

团

结

民族区域自治制度

背景

含义

意义

共同繁荣发展

1.在少数民族地区进行民主改革

和社会主义改造

2.采取优惠政策,加强少数民族地

区的经济建设

3.重视少数民族的文化与发展

4.进行西部大开发

提出

5个自治区

随堂训练

1.实行民族区域自治,是由我国民族关系的历史

和现实情况决定的,其具体表现是( )

①我国是一个统一的多民族国家 ②各民族形成了相互依存、不可分离的关系 ③我国民族分布具有大杂居、小聚居的特点 ④我国历史上少数民族曾长期享有自治权

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

A

2.新中国成立后,少数民族进入了一个历史的新时代,“新”的主要表现是( )

①进行民主改革,废除剥削和压迫制度 ②过渡到社会主义社会 ③实现了自己当家做主的愿望 ④开始改变贫穷落后的面貌

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

D

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化