四川省成都市高新区2021届高三下学期4月月考文综历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省成都市高新区2021届高三下学期4月月考文综历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 80.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 09:04:11 | ||

图片预览

文档简介

成都市高新区2021届高三下学期4月月考

文 科 综 合 历史

本试卷分选择题和非选择题两部分。第Ⅰ卷 (选择题)第1至7页,第Ⅱ卷 (非选择题)第8至12页,共12页;满分300分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

5.考试结束后,只将答题卡交回。

第Ⅰ卷 (选择题)

一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.《群书治要?魏志(下)》:“昔夏、殷、周历世数十,而秦二世而亡。何则?三代之君,与天下共其民,故天下同其忧。秦王独制其民,故倾危而莫救。”对此合理的解读是

A.分封制有利政权的长期稳定 B.分封制实现了君民共治和谐

C.分封制与郡县制应优势互补 D.对百姓的态度攸关王朝兴衰

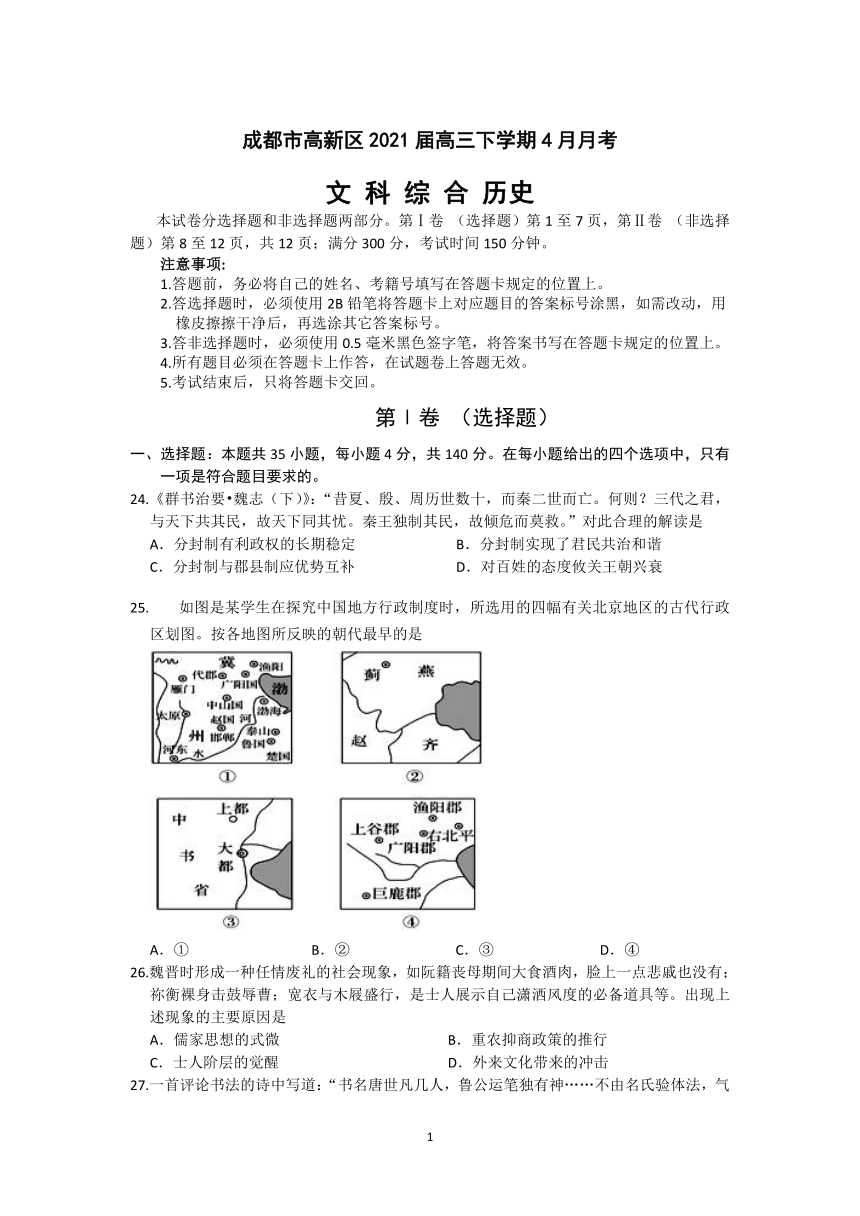

25.如图是某学生在探究中国地方行政制度时,所选用的四幅有关北京地区的古代行政区划图。按各地图所反映的朝代最早的是

A.① B.② C.③ D.④

26.魏晋时形成一种任情废礼的社会现象,如阮籍丧母期间大食酒肉,脸上一点悲戚也没有;祢衡裸身击鼓辱曹;宽衣与木屐盛行,是士人展示自己潇洒风度的必备道具等。出现上述现象的主要原因是

A.儒家思想的式微 B.重农抑商政策的推行

C.士人阶层的觉醒 D.外来文化带来的冲击

27.一首评论书法的诗中写道:“书名唐世凡几人,鲁公运笔独有神……不由名氏验体法,气质浑厚知颜筋。点端屹如泰山立,画劲森似长戟陈。”其称颂的书法字体为

A.楷书 B.隶书 C.行书 D.草书

28.“千年田换八百主”,“田宅无定主”,连国家所掌握的官田,在宋代也大量转化为地主的私田,而且还第一次出现了“田主”的称谓。材料表明

A.土地所有权变动频繁 B.土地兼并现象缓和

C.中央对地方控制削弱 D.豪强地主受到抑制

29.明清时期,城市化取得巨大发展,但是,传统中心城市的规模并未明显扩大,城市化主要表现为毗邻农村的一批中小市镇的崛起。这一现象的产生主要是由于

A.重农抑商政策的影响 B.当时生活理念的束缚

C.传统经济模式的制约 D.儒家轻利思想的作用

30.表是19世纪中期前后中国茶叶产销统计表。对其分析正确的是

年份 植茶面积(万亩) 产量(万担) 内销(万担) 外销(万担)

1837年 521 260.5 200 60.5

1861年 625 312.5 202.5 110

1871年 819 409.5 202.5 207

A.中国农产品商品化程度日益提高 B.外国资本主义在中国大量倾销商品

C.中国茶叶外销增长迅速 D.中国日益卷入资本主义世界市场

31.据统计,从1862年至1894年的30余年间,洋务派共创办外语、机械、军医、陆军、矿务等类新式学堂24所。这些新式学堂

A.突破了中体西用的范畴 B.蕴含了救亡图存的爱国情怀

C.导致了科举制度的瓦解 D.排斥儒学作为学堂课程内容

32.黄遵宪在给好友的信中说:“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为落篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。黄遵宪信中的“新约”

A.打破了闭关锁国的局面 B.使清政府成为了列强的统治工具

C.推动了洋务运动的开展 D.反映了列强对华侵略方式的转变

33.“辛亥革命从根本上确立了中国‘民主共和’的政治方向,因此促进了中华民族的复兴。”主要体现在

A.完成反帝反封建的革命任务 B.推翻封建制度

C.建立民国和颁布《临时约法》 D.提出三民主义

34. 19世纪末的中国面临瓜分豆剖的危机,应当如何自救?当时中国人对这一艰深的时代课题做出的最符合时代潮流的回答是

A.师夷长技以制夷 B.中学为体,西学为用

C.穷则变,变则通,通则久 D.星星之火,可以燎原

35. 20世纪初,中国学术界在翻译“science”时,主要引用儒家经典中的“格致”,少数人借用日语中的“科学”。到了1915年“格致”在这一翻译中基本消失,“科学”成为定译词。这一变化反映当时中国学术界

A.受到新文化运动影响 B.彻底抛弃儒家经典

C.放弃中体西用的原则 D.理性认识西方文化

第Ⅱ卷 (非选择题)

二、非选择题:共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~46题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:共135分。

41.阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 由于植棉的普遍和棉纺织技术的提高,至明代中叶,上海地区已经是全国棉纺织中心松江府的一个组成部分。它不仅是纺织中心,而且是棉布和棉花的集散地。到清朝初年,上海的棉纺织业,号称“衣被天下”。到十八世纪中叶,上海的棉纺织业,在工具上已经有了很大的改进。当时已经有棉布的包买商出现,时人叶梦珠说:“前朝标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。”在松江府西郊开设的百余家暑袜店,商人将原料发给“合郡男妇”制造,制成后交回店中,计件或计时给予报酬。

——张家驹《黄道婆与上海棉纺织业》

材料二 随着贸易的发展和市场的扩大,江南棉商强烈感受到国际市场的挑战。江南棉商走出了一条既充满荆棘坎坷又富有竞争和进取,既蕴含着历史传统又富有近代意识的独特发展道路。交易方式上既有如交易所式的近代交易方式,也不乏沿街售实的古老买卖形式,棉花品质判定上既有精准的数字标准化核定,也有完全依靠棉商经验的定夺,加工方式上既有先进的机器轧花,也有古老的人工轧花,这充分体现了中国近代商业贸易所呈现的多元结构和转型形态。其演变的动力“既有来自西方文明的示范和挑战,也与自身的生存环境和所具有的独特内涵密切相关,是外来冲击与内在逻辑的合力推动”。

——于新娟《挑战与机遇:近代国际化背景下的江南棉商》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期上海地区棉纺织业发展的特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代江南棉纺织业发展的新变化。(10分)

(3)简析近代江南棉纺织业发展出现新变化的原因。(8分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

13世纪到18世纪中西方服饰对比

结构 造型 设计手法 设计目的

中国 平面、直线 宽松 无明显时代感 遮盖人体、规范礼制

西方 立体、曲线 合体 随时代变迁 展现人性、个性、重审美

﹣﹣摘编自吴永红《13﹣19世纪中西方服饰结构差异及其原因探析》

服饰,是最直观的历史和社会文化载体。根据材料,自拟论题,结合所学知识进行论证。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

(二)选考题:共25分。请考生地理作答43题;从2道历史题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。

44.历史选修——《历史上重大改革回眸》

阅读材料,回答下列问题。

材料 1872年夏,第一批官费留美幼童30名学生启程,拉开了中国近代官费留学教育的序幕。从1872年至1875年共计派遗了四届120名幼童赴美学习,这是晩清最早的官派留学生。1898年光绪皇帝发布谕旨:“现今讲求新学,风气大开,惟百闻不如一见,自以派人出洋游学为要。”至此,派人出洋留学就成为清政府的一项政策。清政府向日本派遣留学生,最早是在1896年。自从清政府提倡去日本留学的政策出台后,又制定了一系列奖励办法督促国人东渡,留日学生人数在数年间成倍增长,从而掀起了一场轰轰烈烈的留日热潮。季羡林先生曾经指岀:“对中国的近代化来说,留学生可以比作报春鸟,比作普罗米修斯,他们的功绩是永存的。”

——摘编自靳春泓《晩淸留学制度演变考察》

(1)根据材料并结合所学知识,说明晚清留学制度实施的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述晩清留学生对中国社会近代化进程的影响。(9分)

45.选修——《中外历史人物评说》

阅读材料,回答下列问题。

材料 曾纪泽(1839~1890年),曾国藩次子,曾担任清政府驻英、法、俄国大使。面对西方各国“越海道数万里以与中华上国相通,商舶循环于海上”的局面,他认为:“中国不能闭门而不纳,束手而不问”。在向西方寻求富强根源的过程中,他认为:“近今百年西人之富,不专在机器之创兴,而其要领专在保护商会……其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也。”因此,“至商贾管什之利权,子母盈馀以蓄妻子养身家,此又人情所同,中外一致,非可歧而视之。”“欲拒绝通商,摒斥洋货,言国修德力政,而远人自然宾服者,此迂远而阔于事情者也。”为改变中西通商中“吾华之金钱日流于外洋,有出而无入”的不利局面,他极力主张“博心一志,自讲商务,上下同心,与洋人争利,然后可免坐国困之弊。

——据唐月民《论曾纪泽的近代开放观》

据材料,概括曾纪泽“开放观”的具体主张,并结合所学知识,分析其历史背景。(9分)

(2)据材料并结合所学知识,简评曾纪泽的“开放观”。(6分)

文综历史参考答案

选择题

题号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

答案 A B A A A C D B D C C A

41.(25分)(1)特点:成为全国棉纺织业中心和棉花、棉布集散地;棉纺织工具和技术不断创新;商人介入生产,出现包买商;出现雇佣关系。(任答3点6分,答4点7分)

变化:卷入世界市场;出现近代交易方式;采用数字标准化方式核定质量;使用机器生产;生产形态新旧杂陈。(10分)

原因:工业文明的示范和冲击;市场竞争的生存环境和自身独特内涵;贸易的发展和市场的扩大;政府政策的支持。(8分)

42.(12分)示例:

观点:主流思想的不同导致了13到18世纪中西方服饰的差异。(2分)

论证:13世纪到18世纪的中国,理学始终占据统治地位。在“存天理,灭人欲”的规范中,中国人认为展现身体曲线是不合“理”的体现,服饰宽松成为社会需求。在森严的等级制度中,不同服饰也是区分社会等级秩序和维护等级秩序的要求,服饰设计也要遵循规范礼制的政治需求。(4分)

13世纪到18世纪的西方,发生了文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,从“人文主义”到“人本意识”再到“理性精神”,人的地位和价值被发现和肯定,自由、享受、个性成为新兴资产阶级的需求。西方的服饰设计随着主流思想的变迁,追求曲线、展现人性、个性,重视审美价值。(4分)

总之,服饰是社会文化的载体,主流思想影响了服饰的设计理念和社会需求,导致了同一时间段不同国家之间的横向差异。(2分)

(15分)

(1)背景:列强侵略,民族危机加深;西方先进文化思想的传入;洋务运动对新式人才的渴求;聘用洋人有诸多弊端;近邻日本率先派遣留学生的示范引领。(6分)

(2)影响:留学生学习西方近代科学文化,认识到西方资产阶级民主政治体制的优越性,对中国传统的政治、文化具有强烈的批判意识;投身于反清革命斗争,在辛亥革命、新文化运动中,发挥重要作用;加速了中国近代化的进程。(9分)

45.(15分)

(1)主张:反对闭关锁国;主张重视商业,发展对外贸易;主张团结—致,与外商争利。(9分)

背景:鸦片战争后,民族危机日益深重;向西方学习的思潮兴起。

(2)评价:体现了曾纪泽的爱国主义精神;适应了世界历史的发展潮流,有利于中国近代化。但对西方富强的认识停留在表层,没有从政治体制、思想文化等方面进行深层挖掘。(6分)

文 科 综 合 历史

本试卷分选择题和非选择题两部分。第Ⅰ卷 (选择题)第1至7页,第Ⅱ卷 (非选择题)第8至12页,共12页;满分300分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

5.考试结束后,只将答题卡交回。

第Ⅰ卷 (选择题)

一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.《群书治要?魏志(下)》:“昔夏、殷、周历世数十,而秦二世而亡。何则?三代之君,与天下共其民,故天下同其忧。秦王独制其民,故倾危而莫救。”对此合理的解读是

A.分封制有利政权的长期稳定 B.分封制实现了君民共治和谐

C.分封制与郡县制应优势互补 D.对百姓的态度攸关王朝兴衰

25.如图是某学生在探究中国地方行政制度时,所选用的四幅有关北京地区的古代行政区划图。按各地图所反映的朝代最早的是

A.① B.② C.③ D.④

26.魏晋时形成一种任情废礼的社会现象,如阮籍丧母期间大食酒肉,脸上一点悲戚也没有;祢衡裸身击鼓辱曹;宽衣与木屐盛行,是士人展示自己潇洒风度的必备道具等。出现上述现象的主要原因是

A.儒家思想的式微 B.重农抑商政策的推行

C.士人阶层的觉醒 D.外来文化带来的冲击

27.一首评论书法的诗中写道:“书名唐世凡几人,鲁公运笔独有神……不由名氏验体法,气质浑厚知颜筋。点端屹如泰山立,画劲森似长戟陈。”其称颂的书法字体为

A.楷书 B.隶书 C.行书 D.草书

28.“千年田换八百主”,“田宅无定主”,连国家所掌握的官田,在宋代也大量转化为地主的私田,而且还第一次出现了“田主”的称谓。材料表明

A.土地所有权变动频繁 B.土地兼并现象缓和

C.中央对地方控制削弱 D.豪强地主受到抑制

29.明清时期,城市化取得巨大发展,但是,传统中心城市的规模并未明显扩大,城市化主要表现为毗邻农村的一批中小市镇的崛起。这一现象的产生主要是由于

A.重农抑商政策的影响 B.当时生活理念的束缚

C.传统经济模式的制约 D.儒家轻利思想的作用

30.表是19世纪中期前后中国茶叶产销统计表。对其分析正确的是

年份 植茶面积(万亩) 产量(万担) 内销(万担) 外销(万担)

1837年 521 260.5 200 60.5

1861年 625 312.5 202.5 110

1871年 819 409.5 202.5 207

A.中国农产品商品化程度日益提高 B.外国资本主义在中国大量倾销商品

C.中国茶叶外销增长迅速 D.中国日益卷入资本主义世界市场

31.据统计,从1862年至1894年的30余年间,洋务派共创办外语、机械、军医、陆军、矿务等类新式学堂24所。这些新式学堂

A.突破了中体西用的范畴 B.蕴含了救亡图存的爱国情怀

C.导致了科举制度的瓦解 D.排斥儒学作为学堂课程内容

32.黄遵宪在给好友的信中说:“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为落篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。黄遵宪信中的“新约”

A.打破了闭关锁国的局面 B.使清政府成为了列强的统治工具

C.推动了洋务运动的开展 D.反映了列强对华侵略方式的转变

33.“辛亥革命从根本上确立了中国‘民主共和’的政治方向,因此促进了中华民族的复兴。”主要体现在

A.完成反帝反封建的革命任务 B.推翻封建制度

C.建立民国和颁布《临时约法》 D.提出三民主义

34. 19世纪末的中国面临瓜分豆剖的危机,应当如何自救?当时中国人对这一艰深的时代课题做出的最符合时代潮流的回答是

A.师夷长技以制夷 B.中学为体,西学为用

C.穷则变,变则通,通则久 D.星星之火,可以燎原

35. 20世纪初,中国学术界在翻译“science”时,主要引用儒家经典中的“格致”,少数人借用日语中的“科学”。到了1915年“格致”在这一翻译中基本消失,“科学”成为定译词。这一变化反映当时中国学术界

A.受到新文化运动影响 B.彻底抛弃儒家经典

C.放弃中体西用的原则 D.理性认识西方文化

第Ⅱ卷 (非选择题)

二、非选择题:共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~46题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:共135分。

41.阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 由于植棉的普遍和棉纺织技术的提高,至明代中叶,上海地区已经是全国棉纺织中心松江府的一个组成部分。它不仅是纺织中心,而且是棉布和棉花的集散地。到清朝初年,上海的棉纺织业,号称“衣被天下”。到十八世纪中叶,上海的棉纺织业,在工具上已经有了很大的改进。当时已经有棉布的包买商出现,时人叶梦珠说:“前朝标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。”在松江府西郊开设的百余家暑袜店,商人将原料发给“合郡男妇”制造,制成后交回店中,计件或计时给予报酬。

——张家驹《黄道婆与上海棉纺织业》

材料二 随着贸易的发展和市场的扩大,江南棉商强烈感受到国际市场的挑战。江南棉商走出了一条既充满荆棘坎坷又富有竞争和进取,既蕴含着历史传统又富有近代意识的独特发展道路。交易方式上既有如交易所式的近代交易方式,也不乏沿街售实的古老买卖形式,棉花品质判定上既有精准的数字标准化核定,也有完全依靠棉商经验的定夺,加工方式上既有先进的机器轧花,也有古老的人工轧花,这充分体现了中国近代商业贸易所呈现的多元结构和转型形态。其演变的动力“既有来自西方文明的示范和挑战,也与自身的生存环境和所具有的独特内涵密切相关,是外来冲击与内在逻辑的合力推动”。

——于新娟《挑战与机遇:近代国际化背景下的江南棉商》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期上海地区棉纺织业发展的特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代江南棉纺织业发展的新变化。(10分)

(3)简析近代江南棉纺织业发展出现新变化的原因。(8分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

13世纪到18世纪中西方服饰对比

结构 造型 设计手法 设计目的

中国 平面、直线 宽松 无明显时代感 遮盖人体、规范礼制

西方 立体、曲线 合体 随时代变迁 展现人性、个性、重审美

﹣﹣摘编自吴永红《13﹣19世纪中西方服饰结构差异及其原因探析》

服饰,是最直观的历史和社会文化载体。根据材料,自拟论题,结合所学知识进行论证。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

(二)选考题:共25分。请考生地理作答43题;从2道历史题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。

44.历史选修——《历史上重大改革回眸》

阅读材料,回答下列问题。

材料 1872年夏,第一批官费留美幼童30名学生启程,拉开了中国近代官费留学教育的序幕。从1872年至1875年共计派遗了四届120名幼童赴美学习,这是晩清最早的官派留学生。1898年光绪皇帝发布谕旨:“现今讲求新学,风气大开,惟百闻不如一见,自以派人出洋游学为要。”至此,派人出洋留学就成为清政府的一项政策。清政府向日本派遣留学生,最早是在1896年。自从清政府提倡去日本留学的政策出台后,又制定了一系列奖励办法督促国人东渡,留日学生人数在数年间成倍增长,从而掀起了一场轰轰烈烈的留日热潮。季羡林先生曾经指岀:“对中国的近代化来说,留学生可以比作报春鸟,比作普罗米修斯,他们的功绩是永存的。”

——摘编自靳春泓《晩淸留学制度演变考察》

(1)根据材料并结合所学知识,说明晚清留学制度实施的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述晩清留学生对中国社会近代化进程的影响。(9分)

45.选修——《中外历史人物评说》

阅读材料,回答下列问题。

材料 曾纪泽(1839~1890年),曾国藩次子,曾担任清政府驻英、法、俄国大使。面对西方各国“越海道数万里以与中华上国相通,商舶循环于海上”的局面,他认为:“中国不能闭门而不纳,束手而不问”。在向西方寻求富强根源的过程中,他认为:“近今百年西人之富,不专在机器之创兴,而其要领专在保护商会……其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也。”因此,“至商贾管什之利权,子母盈馀以蓄妻子养身家,此又人情所同,中外一致,非可歧而视之。”“欲拒绝通商,摒斥洋货,言国修德力政,而远人自然宾服者,此迂远而阔于事情者也。”为改变中西通商中“吾华之金钱日流于外洋,有出而无入”的不利局面,他极力主张“博心一志,自讲商务,上下同心,与洋人争利,然后可免坐国困之弊。

——据唐月民《论曾纪泽的近代开放观》

据材料,概括曾纪泽“开放观”的具体主张,并结合所学知识,分析其历史背景。(9分)

(2)据材料并结合所学知识,简评曾纪泽的“开放观”。(6分)

文综历史参考答案

选择题

题号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

答案 A B A A A C D B D C C A

41.(25分)(1)特点:成为全国棉纺织业中心和棉花、棉布集散地;棉纺织工具和技术不断创新;商人介入生产,出现包买商;出现雇佣关系。(任答3点6分,答4点7分)

变化:卷入世界市场;出现近代交易方式;采用数字标准化方式核定质量;使用机器生产;生产形态新旧杂陈。(10分)

原因:工业文明的示范和冲击;市场竞争的生存环境和自身独特内涵;贸易的发展和市场的扩大;政府政策的支持。(8分)

42.(12分)示例:

观点:主流思想的不同导致了13到18世纪中西方服饰的差异。(2分)

论证:13世纪到18世纪的中国,理学始终占据统治地位。在“存天理,灭人欲”的规范中,中国人认为展现身体曲线是不合“理”的体现,服饰宽松成为社会需求。在森严的等级制度中,不同服饰也是区分社会等级秩序和维护等级秩序的要求,服饰设计也要遵循规范礼制的政治需求。(4分)

13世纪到18世纪的西方,发生了文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,从“人文主义”到“人本意识”再到“理性精神”,人的地位和价值被发现和肯定,自由、享受、个性成为新兴资产阶级的需求。西方的服饰设计随着主流思想的变迁,追求曲线、展现人性、个性,重视审美价值。(4分)

总之,服饰是社会文化的载体,主流思想影响了服饰的设计理念和社会需求,导致了同一时间段不同国家之间的横向差异。(2分)

(15分)

(1)背景:列强侵略,民族危机加深;西方先进文化思想的传入;洋务运动对新式人才的渴求;聘用洋人有诸多弊端;近邻日本率先派遣留学生的示范引领。(6分)

(2)影响:留学生学习西方近代科学文化,认识到西方资产阶级民主政治体制的优越性,对中国传统的政治、文化具有强烈的批判意识;投身于反清革命斗争,在辛亥革命、新文化运动中,发挥重要作用;加速了中国近代化的进程。(9分)

45.(15分)

(1)主张:反对闭关锁国;主张重视商业,发展对外贸易;主张团结—致,与外商争利。(9分)

背景:鸦片战争后,民族危机日益深重;向西方学习的思潮兴起。

(2)评价:体现了曾纪泽的爱国主义精神;适应了世界历史的发展潮流,有利于中国近代化。但对西方富强的认识停留在表层,没有从政治体制、思想文化等方面进行深层挖掘。(6分)

同课章节目录