2020-2021学年人教版高中语文选修“中国文化经典研读”2.1《论语》十则 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修“中国文化经典研读”2.1《论语》十则 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 646.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 08:34:04 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

孔子是一个感知天命的人

宋代张载说:

为天地立心,为人民立命,

为往圣继绝学,为万世开太平。

司马迁评孔子:

“太史公曰:诗有之:高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时见礼其家,余低回留之不能去也。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没者已焉。孔子布衣传十余世,学者宗之,自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣人矣。”

中国文化经典研读

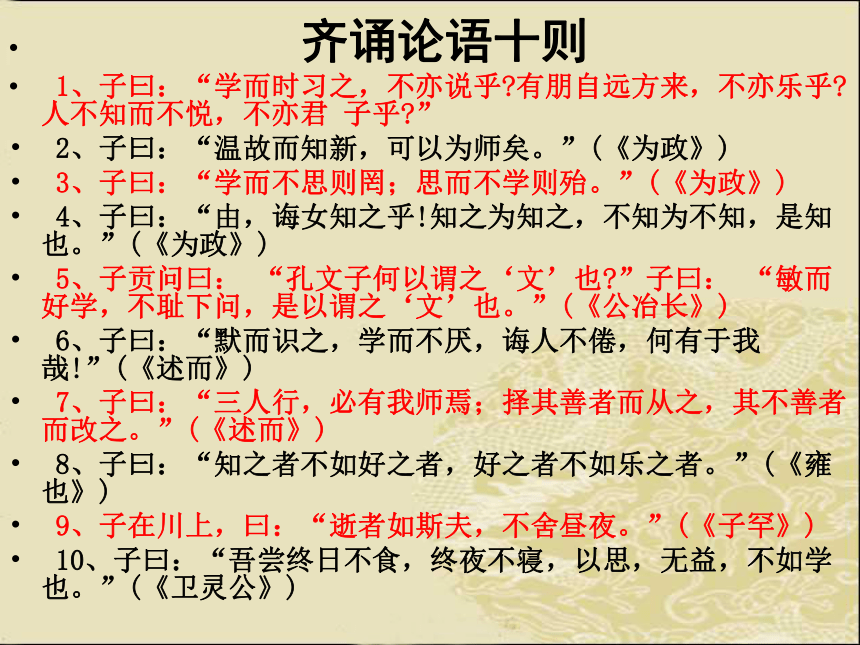

齐诵论语十则

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不悦,不亦君

子乎?”

2、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

3、子曰:“学而不思则罔;思而不学则殆。”(《为政》)

4、子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”(《为政》)

5、子贡问曰:

“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:

“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”(《公冶长》)

6、子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”(《述而》)

7、子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

8、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

9、子在川上,曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

10、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。”(《卫灵公》)

——《论语》——

是一部记录孔子和他弟子言行的书。

共二十篇。每篇用第一篇开头的词作题目。

是儒家的重要经典之一。

主要类型

1、语录体

2、对话体

3、叙事体

孔子思想学说的影响

1、提出的“仁者爱人”的精神、“知其不可而为之”的精神、“学而不厌、诲人不倦”的精神,忧道乐贫的精神、“三军可夺帅,匹夫不可夺志”的精神等等,成为中国传统文化中的主要价值观念。

2、提出“为政以德”,主张礼教、礼治、中央集权,反对个人独霸与官员专权的天下和平一统的政治思想,直接影响着中国数千年政治制度和治国方略。

3、创始的教育制度和教育方法,直接影响了中国文化的继承传播和人才培养。

4、孔子个人的人格魅力,深深地激励和影响着后人。

学什么

?

学而时习之,不亦说乎?

一是典籍,二是技能。

典籍是文字记录,凝聚前人的经验与智慧,如五经《诗》《书》《礼》《乐》《易》。《诗》是文学,《书》是历史,《礼》是社会规范,《乐》是艺术修养,《易》是哲学。

技能是实际生活的需要。如六艺“礼、乐、射、御、书、数”。古人生活中,祭祀、朝会、婚、丧、冠等礼,占了相当比重。礼的安排与操作,需要长期细心学习,否则极易失传。

如何学

?

“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》

第一步:兴趣培养,

第二步:享受寂寞,

第三步:高尚情怀。

为何学?

请同学们读35页《大学》节选的第一部分。

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为理想的儒家学说体系。

修身——安贫乐道

子曰:

“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:

饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。

不为雄名疏贱野

惟将直气折王侯

四人帮横行的时候,忽然大发慈悲通知学部要钱先生去参加国宴。办公室派人去通知钱先生。钱先生说:

哈!我不去,我很忙,我不去,哈!”

“这是江青同志点名要你去的!”

“哈!我不去,我很忙,我不去,哈!”

“那么,我可不可以说你身体不好,起不来?”

“不!不!不!我身体很好,你看,身体很好!哈!我很忙,我不去,哈!”

钱先生没有出门。

杨绛的晚年生活

●关于生死:死后寂莫,没人记得,我不怕,我求之不得。死了就安静了。

●关于财产:准备捐给公益事业,但不会以钱先生或者我的名义命名,捐就捐了,还留名干什么?

●关于女人:女人活在世上要比男人吃亏一点,吃亏就吃亏吧!我是吃亏主义者。

●关于文化:中国的语言是我们喝奶时喝下去的,我们是怎么也不肯放弃的。

修身——日就月将

子曰:

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。

修身——君子之风

子曰:

知者乐水;仁者乐山。知者动;仁者静。知者乐;仁者寿。

子曰:

君子坦荡荡,小人长戚戚。

修身——理想境界

颜渊、季路侍。

子曰:盍各言尔志。

子路曰:愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而无憾。

颜渊曰:愿无伐善,无施劳。子路曰:愿闻子之志!

子曰:老者安之,朋友信之,少者怀之。

修身——虚心求教

颜渊问仁。子曰:克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?

颜渊曰:请问其目。子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。颜渊曰:回虽不敏,请事斯语矣!《颜渊》

礼之用,和为贵。

子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”《述而》

《论语》中有关“君子”语录

君子和而不同,小人同而不和。

君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子喻于义,小人喻于利。

君子坦荡荡,小人常戚戚。

君子成人之美不成人之恶。

君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

君子固穷。

君子之过如日月之食。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

君子欲讷于言而敏于行。

君子耻其言而过其行。

君子谋道不谋食;忧道不忧贫。

君子不以人举人,不以人废言。

作业

请同学们精心研读,选出几条写出自己的感悟。

修身——乐从心生

子曰:

知之者不如好之者,

好之者不如乐之者。

修养——警钟长鸣

孔子曰:

君子有三戒。少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

修养——谨言慎行

孔子曰:

君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。

孔子曰:

侍于君子有三愆:言未及之而言,谓之躁;言及之而不言,谓之隐;未见颜色而言,谓之瞽。

修养——交友之道

孔子曰:

益者三友,损者三友。友直、友谅、友多闻,益矣;友便辟、友善柔、友便佞,损矣。

修养——乐而有节

孔子曰:

益者三乐,损者三乐:乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益矣;

乐骄乐,乐佚游,乐宴乐,损矣。

(一)开创了以“有教无类”、“循循善诱”为主要内容的伟大的教育思想

1、创办私学,开辟了平民教育的新时代。

以前“学在官府”,只有贵族才能接受教育,孔子“有教无类”(不分种族、等级贵贱),

“自行束修以上,无未尝无诲也”;其“弟子三千,身通六艺者七十二人”。

2、在教育方法上,因材施教,启发教育,“循循善诱”,等等。

《论语》的主要思想内容

(二)以“爱人”、修身为核心的“仁”的学说

仁是中国儒家学派道德规范的最高原则,孔子思想体系的理论核心。

在《论语》中仁字出现109次,礼字出现75次,可见仁在孔子学说中的重要。仁有多层意义,最通常的意思仍然是爱人,是指人与人的一种亲善关系,是把人当人看。

《颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人’”;“仁者人也”。(仁的理解,即以人为人,把人当人看。)

孔子怒斥“始作俑者,其无后乎!”其马棚失火,“不问马,先问人”。孔子要求统治者“节用而爱人,使民以时”,减轻对人民的剥削。

这是西周以来“敬天保民”思想的继承和发扬光大。到孟子时将“仁”发展为“仁政”。

“仁”的另一层意思是修身,是对道德准则的遵从。

《颜渊》:“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁’”;并解释说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,

《雍也》:“己所不欲,勿施于人。”

《颜渊》:孔子在回答子张问仁时还说,“能行五者于天下,为仁矣”,五者为恭、宽、信、敏、惠。

《子路》:“刚毅木吶近仁”,

《学而》:“巧言令色,鲜于仁”。

这奠定了中国传统文化重视道德修养,“厚德载物”的基础。

(三)重人事、轻鬼神的理性思想

孔子也相信“天命”,相信鬼神的存在:

如:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言”,“获罪于天,无所祷也”。

但他没有停留在对鬼神、天命的探讨上,而是理性地把主要精力放在对人事、人世间的事务上。

“敬鬼神而远之”,“未能事人,焉能事鬼”,

“未知生,焉知死”,“子不语怪力乱神”,

“子所重,民、食、丧、祭”。

这使中国传统文化充满了人文色彩、理性之光,避免了欧洲中世纪的愚昧和狂热。

(四)以轻利重义为重要内容的完全人格的培养

“君子喻于义,小人喻于利”,

“富与贵,人之所欲,不以其道得之,余不处也”,

“不义之利,于我如浮云”。(概括为“君子爱财,取之有道”)。

“朝闻道,夕死可矣”,

“士不可以不弘毅,任重而道远。”

“贤哉回也,人不改其忧,回也不改其乐。”

孔子的义利观对后世的中国产生了极其深远的影响。

(六)以“信而好古”、“述而不作”为主要内容的整理中国古代学术的思想

以六艺、六经为教学内容,整理、继承中国传统文献,成为文化巨人。

五、孔子重要弟子介绍

孔子弟子三千,身通六艺者七十二人。重要者有:

1.颜渊

--

孔子的得意门生

颜渊(前521年—前481年),名回,字子渊。春秋末期鲁国人。

在孔门弟子中,颜回最称高足,其品德与学业均翘居群首,是孔子多次赞许的弟子。在《论语》中有六处孔子赞扬颜渊的句子。这在孔门和《论语》中也只有颜回一人了。颜渊死时,孔子是悲恸欲绝。

颜渊勤奋好学,不为生活艰苦所困。“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”尽管颜渊没有著述传世,但他以其习行与品德,为后世儒者树立了一个光辉的典范。

2.子路

子路(前542~前480)姓仲,名由,字子路(又作季路),春秋末鲁国之卞(今山东泗水县东)人。孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子路出身贫贱,为“鄙人”

。少孔子九岁,是孔门弟子中年龄较长的一个。他为人豪爽,是孔门弟子中最能做到躬行实践的一个人。他很敬重孔子,但也敢于向孔子公开提出不同意见。子路有较强的行政能力,曾做过鲁国季氏的宰臣,协助孔子“堕三都”

,后来又担任了卫国大夫孔悝的邑宰,在卫国宫廷政变,以“食其食者不避其难”的态度参与了争斗,当被击断冠缨时,还牢记“君子死而冠不免”的礼仪,结果在重新结缨带时被杀,并被砍成肉浆

。

子路的言行在《论语》中出现过三十八次,是孔门弟子中对后世影响较大的一个。

3.子贡

子贡(前520~?)姓端木,名赐,字子贡,又作子赣,亦称作卫赐,春秋末卫国人,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子贡在成为孔子弟子以前经商曹、鲁间,富至千金。他思路敏捷,理解力强,能说会道,被孔子许为其“言语”科的高才生。《论语》中记述孔子与弟子答问,以他为最多。子贡对孔子的颂扬在孔门弟子中是出名的,他曾说,“仲尼,日月也,无得而逾焉”;“夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也”。孔子去世,子贡为孔子守墓长达六年之久。子贡晚年居齐,直至终老。

4.曾参

曾参(前505~前436),字子舆,春秋末鲁南武城(今山东平邑县)人,孔子著名弟子。

曾参小孔子四十六岁,是孔子晚年的学生。为人性格内向,处事谨慎,比较迟钝,孔子曾评价他说:“参也鲁”。但孔子的“一以贯之”的“忠恕之道”是他首先揭示出来的。曾参非常注意修身,倡导“吾日三省吾身”的内省工夫,认为替别人办事要讲“忠”,与朋友交往要讲“信”

。强调读书人应该弘扬毅。曾参以“孝”著称,认为“慎终,追远,民德归厚矣”

,据说传世的《孝经》即是曾参所著,《孝经》在汉代和《论语》一起升格为儒家经典。

孔子去世后,曾参聚徒讲学,有不少弟子,相传他就是儒家子思、孟子一派的创始人。

5.子夏

子夏(前507~?)姓卜,名商,字子夏,后亦称“卜子夏”、“卜先生”,春秋末晋国温人,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一

。

子夏少孔子四十四岁,是孔子后期学生中之佼佼者,才思敏捷,以文学著称,被孔子许为其“文学”科的高才生,《论语》中保留了他的许多著名的格言

。孔子去世后,子夏至魏国西河(济水、黄河间)讲学,“如田子方、段干木、吴起、禽滑厘之属,皆受业于子夏之伦”(《史记·儒林列传》),还做过崇尚儒学的魏文侯的老师。汉代以来,学者大多认为,儒家的经学最初主要是从子夏一系传授下来的。子夏晚年,因丧子而哭之失明,离群索居。

6.子游

子游(前506~?)姓言,名偃,字子游,亦称“言游”、“叔氏”,春秋末吴国人,与子夏、子张齐名,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子游少孔子四十五岁,是孔子后期学生中之佼佼者,被孔子许为其“文学”科的高才生,后人往往把他与子夏合称为“游夏”。子游二十多岁就担任了“武城宰”(治所在今山东费县西南),孔子到武城时,“闻弦歌之声”,甚为嘉许。子游自称重视仁义之根本,批评子夏的门人曰:“当洒扫应对进退,则可矣,抑末也,本之则无,如之何?”

孔子去世后,子游自己授徒讲学,其后学在战国时期形成了一个颇有影响的学派,但却受到荀子的严厉批评。

今江苏常熟存有“言偃宅”、“言子墓”等遗迹。

7.宰予

–

宰予(前522~前458),字子我,亦称宰我,春秋末鲁国人,孔子著名弟子,“孔门十哲”之一。

宰予小孔子二十九岁,能言善辩,被孔子许为其“言语”科的高才生,排名在子贡前面。曾从孔子周游列国,游历期间常受孔子派遣,使于齐国、楚国。

宰予思想活跃,好学深思,善于提问,敢于对孔子学说提出异议,他指出孔子“三年之丧”的制度不可取,认为可改为“一年之丧”,被孔子批评为“不仁”

。宰予昼寝,被孔子骂作“朽木”和“粪土之墙”。宰予后来当了临淄大夫,后参与田常作乱而被陈恒所杀。

8.子思

--

“子思之儒”

子思(前483~前402)姓孔,名伋,战国初期鲁国人,儒家的主要代表之一。

子思是孔子之孙,《史记·孔子世家》载:“孔子生鲤,字伯鱼。伯鱼生及,字子思”;“尝困于宋,子思作《中庸》”。子思的生平事迹已难详考,据说他曾师事曾参,又据《孟子》中记载:子思曾被鲁缪公、费惠公尊为贤者,以师礼相待,但终未被起用。子思上承曾参,下启孟子,在孔孟“道统”的传承中有重要地位,而《中庸》一篇亦为儒家心性理论的主要渊薮之一。

孔子是一个感知天命的人

宋代张载说:

为天地立心,为人民立命,

为往圣继绝学,为万世开太平。

司马迁评孔子:

“太史公曰:诗有之:高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时见礼其家,余低回留之不能去也。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没者已焉。孔子布衣传十余世,学者宗之,自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣人矣。”

中国文化经典研读

齐诵论语十则

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不悦,不亦君

子乎?”

2、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

3、子曰:“学而不思则罔;思而不学则殆。”(《为政》)

4、子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”(《为政》)

5、子贡问曰:

“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:

“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”(《公冶长》)

6、子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”(《述而》)

7、子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

8、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

9、子在川上,曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

10、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。”(《卫灵公》)

——《论语》——

是一部记录孔子和他弟子言行的书。

共二十篇。每篇用第一篇开头的词作题目。

是儒家的重要经典之一。

主要类型

1、语录体

2、对话体

3、叙事体

孔子思想学说的影响

1、提出的“仁者爱人”的精神、“知其不可而为之”的精神、“学而不厌、诲人不倦”的精神,忧道乐贫的精神、“三军可夺帅,匹夫不可夺志”的精神等等,成为中国传统文化中的主要价值观念。

2、提出“为政以德”,主张礼教、礼治、中央集权,反对个人独霸与官员专权的天下和平一统的政治思想,直接影响着中国数千年政治制度和治国方略。

3、创始的教育制度和教育方法,直接影响了中国文化的继承传播和人才培养。

4、孔子个人的人格魅力,深深地激励和影响着后人。

学什么

?

学而时习之,不亦说乎?

一是典籍,二是技能。

典籍是文字记录,凝聚前人的经验与智慧,如五经《诗》《书》《礼》《乐》《易》。《诗》是文学,《书》是历史,《礼》是社会规范,《乐》是艺术修养,《易》是哲学。

技能是实际生活的需要。如六艺“礼、乐、射、御、书、数”。古人生活中,祭祀、朝会、婚、丧、冠等礼,占了相当比重。礼的安排与操作,需要长期细心学习,否则极易失传。

如何学

?

“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》

第一步:兴趣培养,

第二步:享受寂寞,

第三步:高尚情怀。

为何学?

请同学们读35页《大学》节选的第一部分。

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为理想的儒家学说体系。

修身——安贫乐道

子曰:

“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:

饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。

不为雄名疏贱野

惟将直气折王侯

四人帮横行的时候,忽然大发慈悲通知学部要钱先生去参加国宴。办公室派人去通知钱先生。钱先生说:

哈!我不去,我很忙,我不去,哈!”

“这是江青同志点名要你去的!”

“哈!我不去,我很忙,我不去,哈!”

“那么,我可不可以说你身体不好,起不来?”

“不!不!不!我身体很好,你看,身体很好!哈!我很忙,我不去,哈!”

钱先生没有出门。

杨绛的晚年生活

●关于生死:死后寂莫,没人记得,我不怕,我求之不得。死了就安静了。

●关于财产:准备捐给公益事业,但不会以钱先生或者我的名义命名,捐就捐了,还留名干什么?

●关于女人:女人活在世上要比男人吃亏一点,吃亏就吃亏吧!我是吃亏主义者。

●关于文化:中国的语言是我们喝奶时喝下去的,我们是怎么也不肯放弃的。

修身——日就月将

子曰:

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。

修身——君子之风

子曰:

知者乐水;仁者乐山。知者动;仁者静。知者乐;仁者寿。

子曰:

君子坦荡荡,小人长戚戚。

修身——理想境界

颜渊、季路侍。

子曰:盍各言尔志。

子路曰:愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而无憾。

颜渊曰:愿无伐善,无施劳。子路曰:愿闻子之志!

子曰:老者安之,朋友信之,少者怀之。

修身——虚心求教

颜渊问仁。子曰:克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?

颜渊曰:请问其目。子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。颜渊曰:回虽不敏,请事斯语矣!《颜渊》

礼之用,和为贵。

子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”《述而》

《论语》中有关“君子”语录

君子和而不同,小人同而不和。

君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子喻于义,小人喻于利。

君子坦荡荡,小人常戚戚。

君子成人之美不成人之恶。

君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

君子固穷。

君子之过如日月之食。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

君子欲讷于言而敏于行。

君子耻其言而过其行。

君子谋道不谋食;忧道不忧贫。

君子不以人举人,不以人废言。

作业

请同学们精心研读,选出几条写出自己的感悟。

修身——乐从心生

子曰:

知之者不如好之者,

好之者不如乐之者。

修养——警钟长鸣

孔子曰:

君子有三戒。少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

修养——谨言慎行

孔子曰:

君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。

孔子曰:

侍于君子有三愆:言未及之而言,谓之躁;言及之而不言,谓之隐;未见颜色而言,谓之瞽。

修养——交友之道

孔子曰:

益者三友,损者三友。友直、友谅、友多闻,益矣;友便辟、友善柔、友便佞,损矣。

修养——乐而有节

孔子曰:

益者三乐,损者三乐:乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益矣;

乐骄乐,乐佚游,乐宴乐,损矣。

(一)开创了以“有教无类”、“循循善诱”为主要内容的伟大的教育思想

1、创办私学,开辟了平民教育的新时代。

以前“学在官府”,只有贵族才能接受教育,孔子“有教无类”(不分种族、等级贵贱),

“自行束修以上,无未尝无诲也”;其“弟子三千,身通六艺者七十二人”。

2、在教育方法上,因材施教,启发教育,“循循善诱”,等等。

《论语》的主要思想内容

(二)以“爱人”、修身为核心的“仁”的学说

仁是中国儒家学派道德规范的最高原则,孔子思想体系的理论核心。

在《论语》中仁字出现109次,礼字出现75次,可见仁在孔子学说中的重要。仁有多层意义,最通常的意思仍然是爱人,是指人与人的一种亲善关系,是把人当人看。

《颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人’”;“仁者人也”。(仁的理解,即以人为人,把人当人看。)

孔子怒斥“始作俑者,其无后乎!”其马棚失火,“不问马,先问人”。孔子要求统治者“节用而爱人,使民以时”,减轻对人民的剥削。

这是西周以来“敬天保民”思想的继承和发扬光大。到孟子时将“仁”发展为“仁政”。

“仁”的另一层意思是修身,是对道德准则的遵从。

《颜渊》:“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁’”;并解释说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,

《雍也》:“己所不欲,勿施于人。”

《颜渊》:孔子在回答子张问仁时还说,“能行五者于天下,为仁矣”,五者为恭、宽、信、敏、惠。

《子路》:“刚毅木吶近仁”,

《学而》:“巧言令色,鲜于仁”。

这奠定了中国传统文化重视道德修养,“厚德载物”的基础。

(三)重人事、轻鬼神的理性思想

孔子也相信“天命”,相信鬼神的存在:

如:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言”,“获罪于天,无所祷也”。

但他没有停留在对鬼神、天命的探讨上,而是理性地把主要精力放在对人事、人世间的事务上。

“敬鬼神而远之”,“未能事人,焉能事鬼”,

“未知生,焉知死”,“子不语怪力乱神”,

“子所重,民、食、丧、祭”。

这使中国传统文化充满了人文色彩、理性之光,避免了欧洲中世纪的愚昧和狂热。

(四)以轻利重义为重要内容的完全人格的培养

“君子喻于义,小人喻于利”,

“富与贵,人之所欲,不以其道得之,余不处也”,

“不义之利,于我如浮云”。(概括为“君子爱财,取之有道”)。

“朝闻道,夕死可矣”,

“士不可以不弘毅,任重而道远。”

“贤哉回也,人不改其忧,回也不改其乐。”

孔子的义利观对后世的中国产生了极其深远的影响。

(六)以“信而好古”、“述而不作”为主要内容的整理中国古代学术的思想

以六艺、六经为教学内容,整理、继承中国传统文献,成为文化巨人。

五、孔子重要弟子介绍

孔子弟子三千,身通六艺者七十二人。重要者有:

1.颜渊

--

孔子的得意门生

颜渊(前521年—前481年),名回,字子渊。春秋末期鲁国人。

在孔门弟子中,颜回最称高足,其品德与学业均翘居群首,是孔子多次赞许的弟子。在《论语》中有六处孔子赞扬颜渊的句子。这在孔门和《论语》中也只有颜回一人了。颜渊死时,孔子是悲恸欲绝。

颜渊勤奋好学,不为生活艰苦所困。“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”尽管颜渊没有著述传世,但他以其习行与品德,为后世儒者树立了一个光辉的典范。

2.子路

子路(前542~前480)姓仲,名由,字子路(又作季路),春秋末鲁国之卞(今山东泗水县东)人。孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子路出身贫贱,为“鄙人”

。少孔子九岁,是孔门弟子中年龄较长的一个。他为人豪爽,是孔门弟子中最能做到躬行实践的一个人。他很敬重孔子,但也敢于向孔子公开提出不同意见。子路有较强的行政能力,曾做过鲁国季氏的宰臣,协助孔子“堕三都”

,后来又担任了卫国大夫孔悝的邑宰,在卫国宫廷政变,以“食其食者不避其难”的态度参与了争斗,当被击断冠缨时,还牢记“君子死而冠不免”的礼仪,结果在重新结缨带时被杀,并被砍成肉浆

。

子路的言行在《论语》中出现过三十八次,是孔门弟子中对后世影响较大的一个。

3.子贡

子贡(前520~?)姓端木,名赐,字子贡,又作子赣,亦称作卫赐,春秋末卫国人,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子贡在成为孔子弟子以前经商曹、鲁间,富至千金。他思路敏捷,理解力强,能说会道,被孔子许为其“言语”科的高才生。《论语》中记述孔子与弟子答问,以他为最多。子贡对孔子的颂扬在孔门弟子中是出名的,他曾说,“仲尼,日月也,无得而逾焉”;“夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也”。孔子去世,子贡为孔子守墓长达六年之久。子贡晚年居齐,直至终老。

4.曾参

曾参(前505~前436),字子舆,春秋末鲁南武城(今山东平邑县)人,孔子著名弟子。

曾参小孔子四十六岁,是孔子晚年的学生。为人性格内向,处事谨慎,比较迟钝,孔子曾评价他说:“参也鲁”。但孔子的“一以贯之”的“忠恕之道”是他首先揭示出来的。曾参非常注意修身,倡导“吾日三省吾身”的内省工夫,认为替别人办事要讲“忠”,与朋友交往要讲“信”

。强调读书人应该弘扬毅。曾参以“孝”著称,认为“慎终,追远,民德归厚矣”

,据说传世的《孝经》即是曾参所著,《孝经》在汉代和《论语》一起升格为儒家经典。

孔子去世后,曾参聚徒讲学,有不少弟子,相传他就是儒家子思、孟子一派的创始人。

5.子夏

子夏(前507~?)姓卜,名商,字子夏,后亦称“卜子夏”、“卜先生”,春秋末晋国温人,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一

。

子夏少孔子四十四岁,是孔子后期学生中之佼佼者,才思敏捷,以文学著称,被孔子许为其“文学”科的高才生,《论语》中保留了他的许多著名的格言

。孔子去世后,子夏至魏国西河(济水、黄河间)讲学,“如田子方、段干木、吴起、禽滑厘之属,皆受业于子夏之伦”(《史记·儒林列传》),还做过崇尚儒学的魏文侯的老师。汉代以来,学者大多认为,儒家的经学最初主要是从子夏一系传授下来的。子夏晚年,因丧子而哭之失明,离群索居。

6.子游

子游(前506~?)姓言,名偃,字子游,亦称“言游”、“叔氏”,春秋末吴国人,与子夏、子张齐名,孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子游少孔子四十五岁,是孔子后期学生中之佼佼者,被孔子许为其“文学”科的高才生,后人往往把他与子夏合称为“游夏”。子游二十多岁就担任了“武城宰”(治所在今山东费县西南),孔子到武城时,“闻弦歌之声”,甚为嘉许。子游自称重视仁义之根本,批评子夏的门人曰:“当洒扫应对进退,则可矣,抑末也,本之则无,如之何?”

孔子去世后,子游自己授徒讲学,其后学在战国时期形成了一个颇有影响的学派,但却受到荀子的严厉批评。

今江苏常熟存有“言偃宅”、“言子墓”等遗迹。

7.宰予

–

宰予(前522~前458),字子我,亦称宰我,春秋末鲁国人,孔子著名弟子,“孔门十哲”之一。

宰予小孔子二十九岁,能言善辩,被孔子许为其“言语”科的高才生,排名在子贡前面。曾从孔子周游列国,游历期间常受孔子派遣,使于齐国、楚国。

宰予思想活跃,好学深思,善于提问,敢于对孔子学说提出异议,他指出孔子“三年之丧”的制度不可取,认为可改为“一年之丧”,被孔子批评为“不仁”

。宰予昼寝,被孔子骂作“朽木”和“粪土之墙”。宰予后来当了临淄大夫,后参与田常作乱而被陈恒所杀。

8.子思

--

“子思之儒”

子思(前483~前402)姓孔,名伋,战国初期鲁国人,儒家的主要代表之一。

子思是孔子之孙,《史记·孔子世家》载:“孔子生鲤,字伯鱼。伯鱼生及,字子思”;“尝困于宋,子思作《中庸》”。子思的生平事迹已难详考,据说他曾师事曾参,又据《孟子》中记载:子思曾被鲁缪公、费惠公尊为贤者,以师礼相待,但终未被起用。子思上承曾参,下启孟子,在孔孟“道统”的传承中有重要地位,而《中庸》一篇亦为儒家心性理论的主要渊薮之一。

同课章节目录