人教版八年级物理下册10.3物体的浮沉条件及应用 同步课堂习题 含答案

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理下册10.3物体的浮沉条件及应用 同步课堂习题 含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 157.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 23:34:49 | ||

图片预览

文档简介

人教版八年级物理下册10.3物体的浮沉条件及应用

课堂习题

一、选择

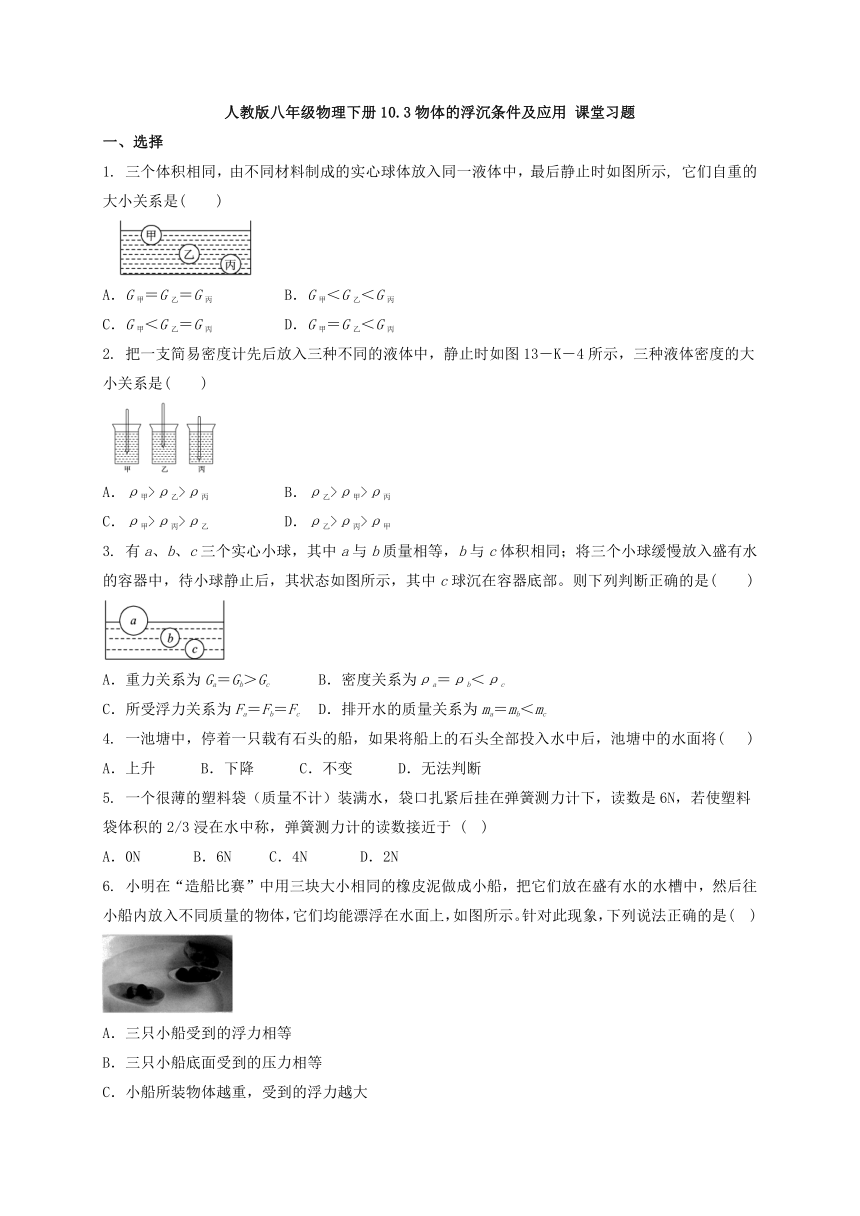

1.

三个体积相同,由不同材料制成的实心球体放入同一液体中,最后静止时如图所示,

它们自重的大小关系是( )

A.G甲=G乙=G丙

B.G甲<G乙<G丙

C.G甲<G乙=G丙

D.G甲=G乙<G丙

2.

把一支简易密度计先后放入三种不同的液体中,静止时如图13-K-4所示,三种液体密度的大小关系是( )

A.ρ甲>ρ乙>ρ丙

B.ρ乙>ρ甲>ρ丙

C.ρ甲>ρ丙>ρ乙

D.ρ乙>ρ丙>ρ甲

3.

有a、b、c三个实心小球,其中a与b质量相等,b与c体积相同;将三个小球缓慢放入盛有水的容器中,待小球静止后,其状态如图所示,其中c球沉在容器底部。则下列判断正确的是( )

A.重力关系为Ga=Gb>Gc

B.密度关系为ρa=ρb<ρc

C.所受浮力关系为Fa=Fb=Fc

D.排开水的质量关系为ma=mb<mc

4.

一池塘中,停着一只载有石头的船,如果将船上的石头全部投入水中后,池塘中的水面将(

)

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法判断

5.

一个很薄的塑料袋(质量不计)装满水,袋口扎紧后挂在弹簧测力计下,读数是6N,若使塑料袋体积的2/3浸在水中称,弹簧测力计的读数接近于

(

)

?

A.0N???

B.6N??

C.4N???

D.2N

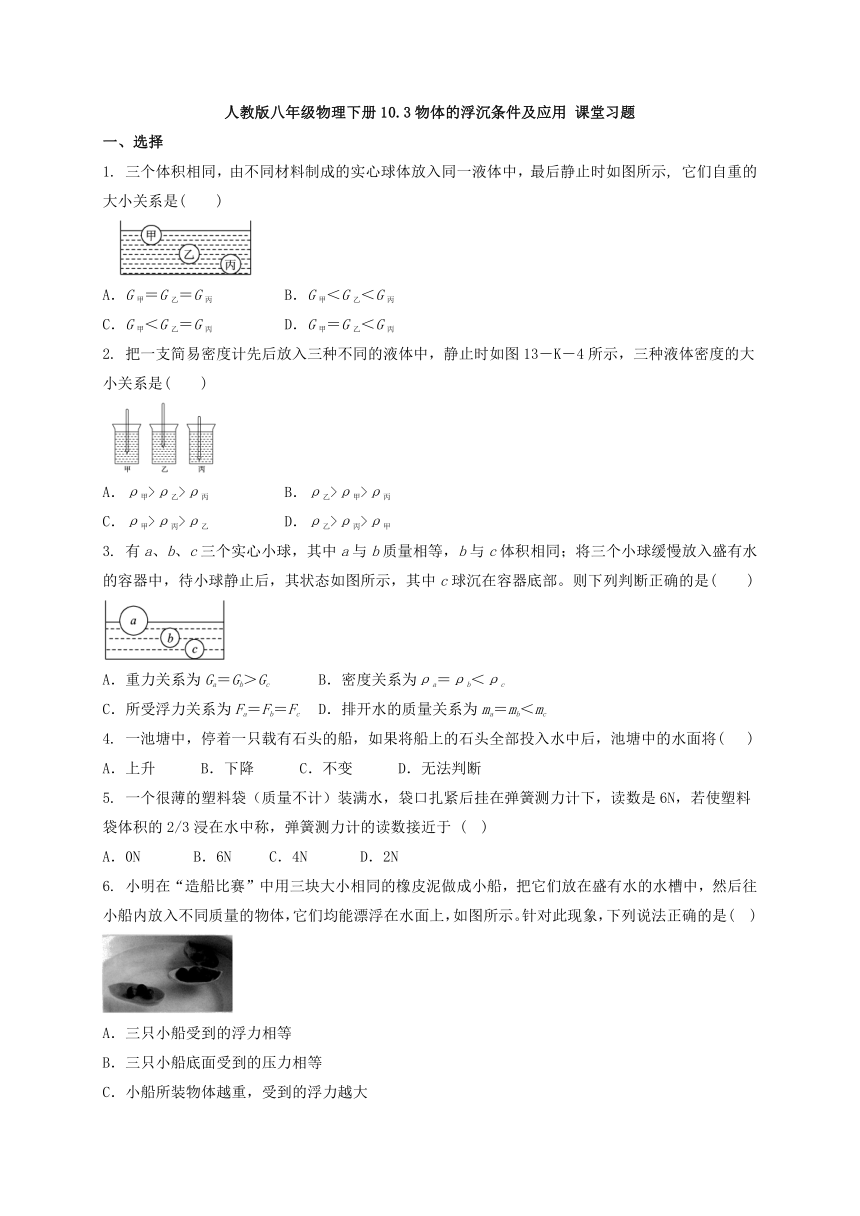

6.

小明在“造船比赛”中用三块大小相同的橡皮泥做成小船,把它们放在盛有水的水槽中,然后往小船内放入不同质量的物体,它们均能漂浮在水面上,如图所示。针对此现象,下列说法正确的是(

)

A.三只小船受到的浮力相等

B.三只小船底面受到的压力相等

C.小船所装物体越重,受到的浮力越大

D.小船所装物体越轻,受到的浮力越大

7.

“死海不死”的故事说的是“……将奴隶和俘虏扔进海里,可他们都漂浮在海面上……”以下解释正确的是(

)

A、他们是水平仍进海里的

B、海水密度等于人体的密度,人在海里自然漂浮

C、人漂浮在海面上,浮力总大于其重力

D、人漂浮在海面上,浮力总等于其重力

二、填空

8.

右图是民族传统体育项目“独竹漂”的表演场景。若表演者脚下的楠竹的质量为12kg,排开水的体积为0.06m3,则楠竹受到的浮力为_____N,运动员和手中细竹竿共重_____N。(g=10N/kg)

9.

把重10

N、密度为0.9×103

kg/m3的实心物体投入水中。当物体静止时,物体处于________(选填“漂浮”“悬浮”或“沉底”)状态,物体所受浮力为________N,排开水的体积是________

m3。(g取10

N/kg)

10.

质量相同的两个实心物体甲和乙,体积之比V甲∶V乙=3∶2,密度之比ρ甲∶ρ乙=2∶3;将它们轻轻放入水中,若甲、乙均漂浮,此时它们受到的浮力之比F甲∶F乙=______________;若甲、乙均浸没,此时它们受到的浮力之比F甲′∶F乙′=________;若一物体漂浮,另一物体下沉,则漂浮的是________。

11.

将橡皮泥揉成团,放入水中会

,这是因为

,若把泥做成船形,放在水面会

,这是因为

。

三、综合

12.

“曹冲称象”是家喻户晓的典故。某校兴趣小组受其启发制作了一个“浮力秤”。将厚底直筒形玻璃杯浸入水中,如图所示,已知玻璃杯的质量为200

g,底面积为30

cm2,高度为15

cm。求:(ρ水=1.0×103

kg/m3,g取10

N/kg)

(1)将杯子开口向上竖直放入水中时(注:水未进入杯内),杯子受到的浮力。

(2)此时杯子浸入水中的深度(即为该“浮力秤”的零刻度线位置)。

(3)此浮力秤的最大称量值。

答案:

一、1-7:B

B

C

B

D

C

D

二、8.

600

480

9.

漂浮

10

1×10-3

10.

1∶1

3∶2

甲

11.

下沉

泥的浮力小于重力

漂浮

泥的浮力等于重力

三、12.

解:(1)杯子所受重力为G杯=mg=0.2

kg×10

N/kg=2

N。

因杯子在水中处于漂浮状态,根据漂浮条件可知,杯子受到的浮力为F浮=G杯=2

N。

(2)设杯子浸入水中的深度为h,

则F浮=G排=ρ水gSh,

h==

≈0.067

m。

(3)往杯子内放被测物,当杯子下沉到水面刚好到杯口(水未进入杯内)时所称物重即为最大称量值。

杯子下沉的深度为h′=15×10-2

m,

受到的浮力为F浮′=ρ水gSh′=1.0×103

kg/m3×10

N/kg×30×10-4

m2×15×10-2

m=4.5

N。

故最大称量值为F=F浮′-G=4.5

N-2

N=2.5

N。

课堂习题

一、选择

1.

三个体积相同,由不同材料制成的实心球体放入同一液体中,最后静止时如图所示,

它们自重的大小关系是( )

A.G甲=G乙=G丙

B.G甲<G乙<G丙

C.G甲<G乙=G丙

D.G甲=G乙<G丙

2.

把一支简易密度计先后放入三种不同的液体中,静止时如图13-K-4所示,三种液体密度的大小关系是( )

A.ρ甲>ρ乙>ρ丙

B.ρ乙>ρ甲>ρ丙

C.ρ甲>ρ丙>ρ乙

D.ρ乙>ρ丙>ρ甲

3.

有a、b、c三个实心小球,其中a与b质量相等,b与c体积相同;将三个小球缓慢放入盛有水的容器中,待小球静止后,其状态如图所示,其中c球沉在容器底部。则下列判断正确的是( )

A.重力关系为Ga=Gb>Gc

B.密度关系为ρa=ρb<ρc

C.所受浮力关系为Fa=Fb=Fc

D.排开水的质量关系为ma=mb<mc

4.

一池塘中,停着一只载有石头的船,如果将船上的石头全部投入水中后,池塘中的水面将(

)

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法判断

5.

一个很薄的塑料袋(质量不计)装满水,袋口扎紧后挂在弹簧测力计下,读数是6N,若使塑料袋体积的2/3浸在水中称,弹簧测力计的读数接近于

(

)

?

A.0N???

B.6N??

C.4N???

D.2N

6.

小明在“造船比赛”中用三块大小相同的橡皮泥做成小船,把它们放在盛有水的水槽中,然后往小船内放入不同质量的物体,它们均能漂浮在水面上,如图所示。针对此现象,下列说法正确的是(

)

A.三只小船受到的浮力相等

B.三只小船底面受到的压力相等

C.小船所装物体越重,受到的浮力越大

D.小船所装物体越轻,受到的浮力越大

7.

“死海不死”的故事说的是“……将奴隶和俘虏扔进海里,可他们都漂浮在海面上……”以下解释正确的是(

)

A、他们是水平仍进海里的

B、海水密度等于人体的密度,人在海里自然漂浮

C、人漂浮在海面上,浮力总大于其重力

D、人漂浮在海面上,浮力总等于其重力

二、填空

8.

右图是民族传统体育项目“独竹漂”的表演场景。若表演者脚下的楠竹的质量为12kg,排开水的体积为0.06m3,则楠竹受到的浮力为_____N,运动员和手中细竹竿共重_____N。(g=10N/kg)

9.

把重10

N、密度为0.9×103

kg/m3的实心物体投入水中。当物体静止时,物体处于________(选填“漂浮”“悬浮”或“沉底”)状态,物体所受浮力为________N,排开水的体积是________

m3。(g取10

N/kg)

10.

质量相同的两个实心物体甲和乙,体积之比V甲∶V乙=3∶2,密度之比ρ甲∶ρ乙=2∶3;将它们轻轻放入水中,若甲、乙均漂浮,此时它们受到的浮力之比F甲∶F乙=______________;若甲、乙均浸没,此时它们受到的浮力之比F甲′∶F乙′=________;若一物体漂浮,另一物体下沉,则漂浮的是________。

11.

将橡皮泥揉成团,放入水中会

,这是因为

,若把泥做成船形,放在水面会

,这是因为

。

三、综合

12.

“曹冲称象”是家喻户晓的典故。某校兴趣小组受其启发制作了一个“浮力秤”。将厚底直筒形玻璃杯浸入水中,如图所示,已知玻璃杯的质量为200

g,底面积为30

cm2,高度为15

cm。求:(ρ水=1.0×103

kg/m3,g取10

N/kg)

(1)将杯子开口向上竖直放入水中时(注:水未进入杯内),杯子受到的浮力。

(2)此时杯子浸入水中的深度(即为该“浮力秤”的零刻度线位置)。

(3)此浮力秤的最大称量值。

答案:

一、1-7:B

B

C

B

D

C

D

二、8.

600

480

9.

漂浮

10

1×10-3

10.

1∶1

3∶2

甲

11.

下沉

泥的浮力小于重力

漂浮

泥的浮力等于重力

三、12.

解:(1)杯子所受重力为G杯=mg=0.2

kg×10

N/kg=2

N。

因杯子在水中处于漂浮状态,根据漂浮条件可知,杯子受到的浮力为F浮=G杯=2

N。

(2)设杯子浸入水中的深度为h,

则F浮=G排=ρ水gSh,

h==

≈0.067

m。

(3)往杯子内放被测物,当杯子下沉到水面刚好到杯口(水未进入杯内)时所称物重即为最大称量值。

杯子下沉的深度为h′=15×10-2

m,

受到的浮力为F浮′=ρ水gSh′=1.0×103

kg/m3×10

N/kg×30×10-4

m2×15×10-2

m=4.5

N。

故最大称量值为F=F浮′-G=4.5

N-2

N=2.5

N。