2020-2021学年人教版高中语文必修三 第三单元 8.《寡人之于国也》教学设计

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修三 第三单元 8.《寡人之于国也》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 11:27:35 | ||

图片预览

文档简介

《寡人之于国也》教学设计

【教学目标】

1.

落实文言实虚词、句式、文言现象以及文学文化常识的讲授和落实。

2.

通过诵读感知、文本细读分析文章艺术特色。

3.

讨论探究

“民”的含义和文章主旨,体会孟子思想的超前与可贵,形成正确的价值观,立德树人。

【重点难点】

1.

文言实虚词、句式、文言现象及文学文化常识的讲授和落实。

2.

引导学生分析孟子的说理艺术。

3.

理解文章中“民”的含义,探究主旨。

【教学过程】

一、导入

“诸子之书,气盛词达,理纯义正,奇纵变化,而语不离宗,未有如孟子者也。”(清·方宗诚《论文章本原》)诚然,诸子之中,

孟子既没有老子洞悉人生宇宙的深邃,也没有孔子仁义道德的谆谆教诲,但他一股浩然正气在胸中激荡,

一旦外化,就汹涌而出,化作气盛词达、奇纵变化的滚滚江河。他与诸侯辩,与卿大夫辩,与各路学者辩,

甚至与庶人辩。正是通过一次次的辩论,孟子理纯义正的思想才碰出妙语连珠的火花,进而在“百家争鸣”中独树一帜。今天,就让我们通过这篇《寡人之于国也》,一起来玩味孟子的词锋机巧,感受他“气盛词达,奇纵变化”的独特魅力。

二、文言点拨

问题一:课前老师布置了预习任务并进行了检测,根据大家的检测结果,这里提出几个重难点强化一下。1.“数”的串讲;2.“丧”的为动用法(对称法,“养生”推断“丧死”);3.“罪”的活用(“无”否定副词,修饰动词进行推断);4.“是亦走也”中“是”的解释;5.“鸡豚狗彘之畜”(之前已经讲过总结过宾语前置的用法,这是第三种宾语+之+谓语);6.“庠序”的文化常识

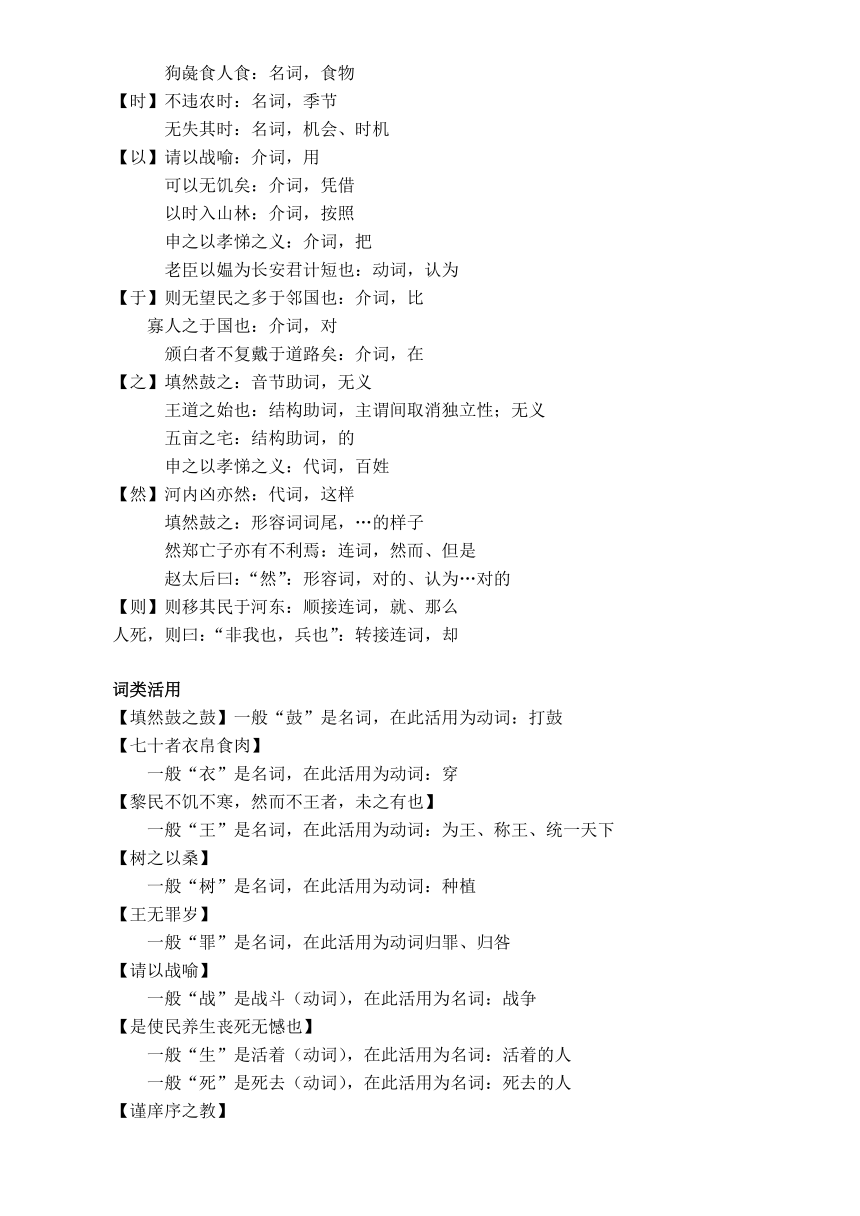

<附>文言点清点

通假字

【则无望民之多于邻国也】“无”通“毋”,不要。

【无失其时】“无”通“毋”,不要。

【颁白者不负戴于道路矣】“颁”通“斑”,夹杂。

【涂有饿莩而不知发】“涂”通“途”,道路。

多义词辨析

【王】然而不王者:读

wàng,名作,动称王;

梁惠王曰:读

wáng,名词,君王;

【食】谷不可胜食也:动词,吃

狗彘食人食:名词,食物

【时】不违农时:名词,季节

无失其时:名词,机会、时机

【以】请以战喻:介词,用

可以无饥矣:介词,凭借

以时入山林:介词,按照

申之以孝悌之义:介词,把

老臣以媪为长安君计短也:动词,认为

【于】则无望民之多于邻国也:介词,比

寡人之于国也:介词,对

颁白者不复戴于道路矣:介词,在

【之】填然鼓之:音节助词,无义

王道之始也:结构助词,主谓间取消独立性;无义

五亩之宅:结构助词,的

申之以孝悌之义:代词,百姓

【然】河内凶亦然:代词,这样

填然鼓之:形容词词尾,…的样子

然郑亡子亦有不利焉:连词,然而、但是

赵太后曰:“然”:形容词,对的、认为…对的

【则】则移其民于河东:顺接连词,就、那么

人死,则曰:“非我也,兵也”:转接连词,却

词类活用

【填然鼓之鼓】一般“鼓”是名词,在此活用为动词:打鼓

【七十者衣帛食肉】

一般“衣”是名词,在此活用为动词:穿

【黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也】

一般“王”是名词,在此活用为动词:为王、称王、统一天下

【树之以桑】

一般“树”是名词,在此活用为动词:种植

【王无罪岁】

一般“罪”是名词,在此活用为动词归罪、归咎

【请以战喻】

一般“战”是战斗(动词),在此活用为名词:战争

【是使民养生丧死无憾也】

一般“生”是活着(动词),在此活用为名词:活着的人

一般“死”是死去(动词),在此活用为名词:死去的人

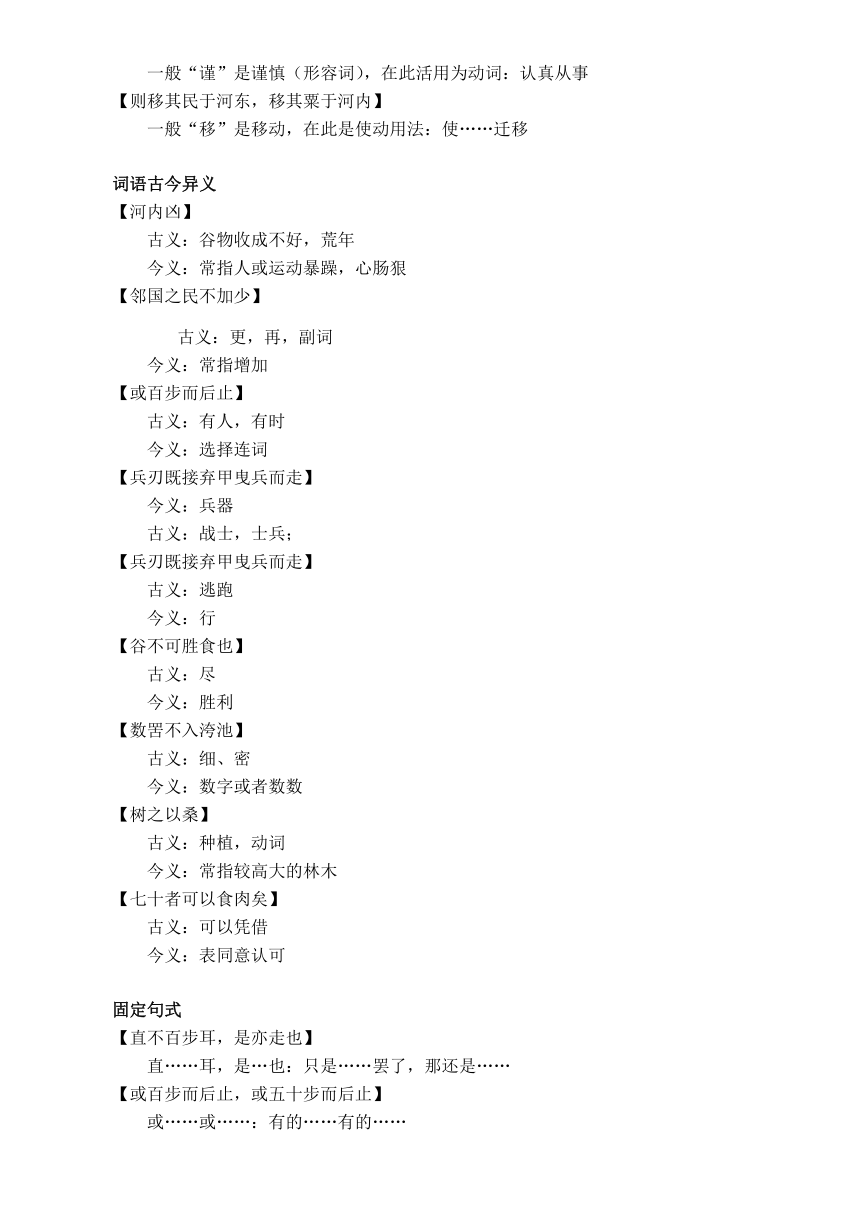

【谨庠序之教】

一般“谨”是谨慎(形容词),在此活用为动词:认真从事

【则移其民于河东,移其粟于河内】

一般“移”是移动,在此是使动用法:使……迁移

词语古今异义

【河内凶】

古义:谷物收成不好,荒年

今义:常指人或运动暴躁,心肠狠

【邻国之民不加少】

古义:更,再,副词

今义:常指增加

【或百步而后止】

古义:有人,有时

今义:选择连词

【兵刃既接弃甲曳兵而走】

今义:兵器

古义:战士,士兵;

【兵刃既接弃甲曳兵而走】

古义:逃跑

今义:行

【谷不可胜食也】

古义:尽

今义:胜利

【数罟不入洿池】

古义:细、密

今义:数字或者数数

【树之以桑】

古义:种植,动词

今义:常指较高大的林木

【七十者可以食肉矣】

古义:可以凭借

今义:表同意认可

固定句式

【直不百步耳,是亦走也】

直……耳,是…也:只是……罢了,那还是……

【或百步而后止,或五十步而后止】

或……或……:有的……有的……

【是何异于刺人而杀之,曰:“非

我也,兵也”?】

是何异于……:这与……有什么不同呢?

特殊句式

【判断句】

1、是亦走也

这也是逃跑。

2、非我也,岁也

这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断肯定判断)

3、非我也,兵也

这不是我杀的,这是兵器杀的。(同上)

4、是使民养生丧死无憾也。

这就是让百姓对生养死葬没什么不满。

5、养生丧死无憾,王道之始也

生养死葬没什么不满,就是王道的开端。

【例装句】

1、状语后置句:

⑴ 申之以孝悌之义

⑵ 树之以桑

⑶ 则无望民之多于领国也

2、宾语前置句:

未之有也。

否定句中,代词宾语前置。未有之也。

【省略句】

1、何也?

省主语“此”。

2、弃甲曳兵而走。

省主语“将士”。

三、诵读入境

问题一:扫清了翻译上的障碍,同学们想必对文义也有了更清晰的了解。接下来,请大家再次自由诵读课文,总结概括一下,孟子和梁惠王的这段对话是围绕什么主题展开的?用一个字概括是什么?——民。

问题二:梁惠王是怀着怎样的心情向孟子求教的?——焦急、忧虑、不安。哪一句话最能体现(预设学生说“邻国,寡人”)——提示清代桐城派作家刘大樾曾提出“因声求气”的观点,他还说过:“虚词详备,作者神态毕出。”——“寡人之于国也,尽心焉耳矣”。

——自满,自己都佩服自己,想要炫耀,又故作低调;不解,不甘,忧虑。

四、主体廓清

问题一:既然梁惠王的“搬运法”行不通,孟子围绕“民”这个问题提出了怎样的解决策略?从原文中找到答案,并分角度进行概括。有点小难度,所以就要群策群力,学习小组合作讨论后,派代表来和我们进行交流。——保民、养民、育民

五、艺术特色

问题一:课文节选以孟子义正言辞的指责结束,那么大家想象一下,接下来,梁惠王会做出什么回应呢?——梁惠王曰:“寡人愿安承教。”可见孟子的观点是十分被梁惠王认可的。除了对于现实之弊的深刻认识外,在对话说理中又体现了怎样的讽谏艺术呢?接下来,请大家在结合自己阅读体验的基础上,小组合作讨论,总结一下,孟子能够使梁惠王心悦诚服的原因。——第一,迂回包抄,巧妙诘问,反客为主。第二,比喻设套,顺手牵羊,请君入瓮。第三(语势),正面答疑,连用排偶,排山倒海。第四(顺序),鲜明对比,强烈反问,回头痛击。先提出解决方案,再指出治国为政的弊端和问题,直接回应了梁惠王的疑惑,粉碎他的幻想,更令人信服。

首先,孟子的这次说理及时的找准了说理的切入点。《寡人之于国也》开头,梁惠王向孟子提出了自己心中的疑问

:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”“尽心”这里是梁惠王说他一方面具有上进心,另一方面在治国上也付诸了一定行动;“民不加多”是说他的国家并没有因为他的付出而变强。凭借自己的努力怎么就不能使自己的国家强盛起来,这是梁惠王心中的疑问,但这也是古时诸多有志统治者心中的疑问,梁惠王在某种程度上是起了代言人的作用,他的这个问题是具有普遍意义的。巧于说理的孟子在和梁惠王的对话中及时把握住说理的切入点,从而让自己的说理既针对梁惠王,又具有普遍意义。

其次,孟子的这次说理在注重通俗和启发的同时,还注重激发听者的兴趣,讲究含蓄。文章第二段孟子针对梁惠王提出的问题,没有直接分析原因进行回答,而是讲了一个“五十步笑百步”的故事展开说理,让梁惠王自己作了回答。

梁惠王生活的战国时期是一个群雄争霸的时期,诸侯国之间的纷争主要依靠武力解决。梁惠王就是这个时期一个有上进心的诸侯,他和《齐桓晋文之事》

中的齐宣王有着一样的心思——羡慕齐桓依靠武力建立的霸业。面对梁惠王的提问,孟子当场就创作了与战争有关的“五十步笑百步”的故事,并以“王好战,请以战喻”引入。因为孟子讲的是梁惠王关心的武力,这极大的引发了梁惠王的兴趣,让梁惠王侧耳以听。孟子在讲完“五十步笑百步”的故事后引出了一个问题,“以五十步笑百步,则何如”。梁惠王在听故事时不自觉的就已经进了孟子的圈套,他没有经过任何思考就回答了问题:“不可。直不百步耳,是亦走也。”文章由于以说理为主,自然也就没有描写梁惠王回答完问题后的一脸茫然,但是可以想象,梁惠王回答完问题后肯定会产生疑问,孟子为什么要讲这个故事?“五十步笑百步”有什么言外之意?“五十步”说的是我吗?五十步和一百步仅仅存在逃得快与慢的区别,其本质都是一样的。孟子凭借故事中这个通俗易懂的道理启发梁惠王明白了另一个难懂的道理,他的用心和其他诸侯王是一样的,没有真正为百姓着想,他仅仅就做了一些救助灾民的事情,从而不可能实现“民加多”的奢望。

然而,孟子用这个故事只是让梁惠王自己否定了自己“用心”,让他明白了他的“用心”是不可能让他的百姓加多的。这个结果中并没有“邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也”的原因。“邻国之民不加少,寡人之民不加多”的原因到底是什么呢?那就是孟子讲故事前轻描淡写地提及的一句话:“王好战。”孟子虽然反对战争,但是这次针对梁惠王他并没有直接尖锐地说出这个结论,显得比较含蓄,他只是在下文提及的“不违农时,谷不可胜食”中给了暗示,好战必然违农时,必然让百姓无谷可食,好战才是“民不加多”的本质原因。

另外,孟子的这次说理使他推行的仁政变得明确化。孟子使他推行的仁政变得明确化主要体现在以下三点:一、将仁政分步骤进行;二、让仁政变成具体的措施;三、展示仁政蓝图。“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”这是施行仁政的第一步,实行休养生息,达到百姓与统治者的和谐、人与自然的和谐,解决温饱问题。“五亩之宅,树之以桑”“鸡豚狗彘之畜,无失其时”“百亩之田,勿夺其时”这是施行仁政的第二步,在休养生息中让百姓吃好并且穿好,让百姓变得富有。“谨庠序之教,申之以孝悌之义”这是施行仁政的第三步,通过教育让百姓为富而仁,从而实现物质与精神的高度发展。在五、六两段中,由于孟子让仁政变成了具体行为,指出了仁政的现实好处,并且可以由低到高逐步实现,这样他的说理就使统治者尝试着去施行仁政变为了可能。

六、主题探究

在这短短的几百字中,我们读出了孟子“民本”“仁政”,读出了他的浩然之气。直陈主张,如长江大河,滔滔不绝,滚滚而来;委婉设喻,如山中小溪,曲折生姿,蓄势待发,把梁惠王说得心悦诚服,

也让读者读得余味无穷。可以说,孟子的“民本”思想不仅在当时,甚至整个封建社会都具有很强的前瞻性。那么我想问大家,孟子口中的“民”和梁惠王口中的“民”是一个概念吗?两个人都关心“民”这一问题的出发点是一致的吗?——大争之世,强则强,弱则亡,统治者都是为了能够富国强兵,进行侵吞兼并,并不是真正为百姓生息考虑(梁惠王要壮劳力,孟子想的是五十者七十者),这是统治阶级的局限性,也更加凸显孟子思想的超前和可贵。

【作业】

孟子雄辩才能——阅读《孟子·梁惠王上·与民同乐》和《孟子·梁惠王下·王顾左右而言他》这两个闻言段落,进一步体会他的“气盛词达,奇纵变化”。

【教学目标】

1.

落实文言实虚词、句式、文言现象以及文学文化常识的讲授和落实。

2.

通过诵读感知、文本细读分析文章艺术特色。

3.

讨论探究

“民”的含义和文章主旨,体会孟子思想的超前与可贵,形成正确的价值观,立德树人。

【重点难点】

1.

文言实虚词、句式、文言现象及文学文化常识的讲授和落实。

2.

引导学生分析孟子的说理艺术。

3.

理解文章中“民”的含义,探究主旨。

【教学过程】

一、导入

“诸子之书,气盛词达,理纯义正,奇纵变化,而语不离宗,未有如孟子者也。”(清·方宗诚《论文章本原》)诚然,诸子之中,

孟子既没有老子洞悉人生宇宙的深邃,也没有孔子仁义道德的谆谆教诲,但他一股浩然正气在胸中激荡,

一旦外化,就汹涌而出,化作气盛词达、奇纵变化的滚滚江河。他与诸侯辩,与卿大夫辩,与各路学者辩,

甚至与庶人辩。正是通过一次次的辩论,孟子理纯义正的思想才碰出妙语连珠的火花,进而在“百家争鸣”中独树一帜。今天,就让我们通过这篇《寡人之于国也》,一起来玩味孟子的词锋机巧,感受他“气盛词达,奇纵变化”的独特魅力。

二、文言点拨

问题一:课前老师布置了预习任务并进行了检测,根据大家的检测结果,这里提出几个重难点强化一下。1.“数”的串讲;2.“丧”的为动用法(对称法,“养生”推断“丧死”);3.“罪”的活用(“无”否定副词,修饰动词进行推断);4.“是亦走也”中“是”的解释;5.“鸡豚狗彘之畜”(之前已经讲过总结过宾语前置的用法,这是第三种宾语+之+谓语);6.“庠序”的文化常识

<附>文言点清点

通假字

【则无望民之多于邻国也】“无”通“毋”,不要。

【无失其时】“无”通“毋”,不要。

【颁白者不负戴于道路矣】“颁”通“斑”,夹杂。

【涂有饿莩而不知发】“涂”通“途”,道路。

多义词辨析

【王】然而不王者:读

wàng,名作,动称王;

梁惠王曰:读

wáng,名词,君王;

【食】谷不可胜食也:动词,吃

狗彘食人食:名词,食物

【时】不违农时:名词,季节

无失其时:名词,机会、时机

【以】请以战喻:介词,用

可以无饥矣:介词,凭借

以时入山林:介词,按照

申之以孝悌之义:介词,把

老臣以媪为长安君计短也:动词,认为

【于】则无望民之多于邻国也:介词,比

寡人之于国也:介词,对

颁白者不复戴于道路矣:介词,在

【之】填然鼓之:音节助词,无义

王道之始也:结构助词,主谓间取消独立性;无义

五亩之宅:结构助词,的

申之以孝悌之义:代词,百姓

【然】河内凶亦然:代词,这样

填然鼓之:形容词词尾,…的样子

然郑亡子亦有不利焉:连词,然而、但是

赵太后曰:“然”:形容词,对的、认为…对的

【则】则移其民于河东:顺接连词,就、那么

人死,则曰:“非我也,兵也”:转接连词,却

词类活用

【填然鼓之鼓】一般“鼓”是名词,在此活用为动词:打鼓

【七十者衣帛食肉】

一般“衣”是名词,在此活用为动词:穿

【黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也】

一般“王”是名词,在此活用为动词:为王、称王、统一天下

【树之以桑】

一般“树”是名词,在此活用为动词:种植

【王无罪岁】

一般“罪”是名词,在此活用为动词归罪、归咎

【请以战喻】

一般“战”是战斗(动词),在此活用为名词:战争

【是使民养生丧死无憾也】

一般“生”是活着(动词),在此活用为名词:活着的人

一般“死”是死去(动词),在此活用为名词:死去的人

【谨庠序之教】

一般“谨”是谨慎(形容词),在此活用为动词:认真从事

【则移其民于河东,移其粟于河内】

一般“移”是移动,在此是使动用法:使……迁移

词语古今异义

【河内凶】

古义:谷物收成不好,荒年

今义:常指人或运动暴躁,心肠狠

【邻国之民不加少】

古义:更,再,副词

今义:常指增加

【或百步而后止】

古义:有人,有时

今义:选择连词

【兵刃既接弃甲曳兵而走】

今义:兵器

古义:战士,士兵;

【兵刃既接弃甲曳兵而走】

古义:逃跑

今义:行

【谷不可胜食也】

古义:尽

今义:胜利

【数罟不入洿池】

古义:细、密

今义:数字或者数数

【树之以桑】

古义:种植,动词

今义:常指较高大的林木

【七十者可以食肉矣】

古义:可以凭借

今义:表同意认可

固定句式

【直不百步耳,是亦走也】

直……耳,是…也:只是……罢了,那还是……

【或百步而后止,或五十步而后止】

或……或……:有的……有的……

【是何异于刺人而杀之,曰:“非

我也,兵也”?】

是何异于……:这与……有什么不同呢?

特殊句式

【判断句】

1、是亦走也

这也是逃跑。

2、非我也,岁也

这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断肯定判断)

3、非我也,兵也

这不是我杀的,这是兵器杀的。(同上)

4、是使民养生丧死无憾也。

这就是让百姓对生养死葬没什么不满。

5、养生丧死无憾,王道之始也

生养死葬没什么不满,就是王道的开端。

【例装句】

1、状语后置句:

⑴ 申之以孝悌之义

⑵ 树之以桑

⑶ 则无望民之多于领国也

2、宾语前置句:

未之有也。

否定句中,代词宾语前置。未有之也。

【省略句】

1、何也?

省主语“此”。

2、弃甲曳兵而走。

省主语“将士”。

三、诵读入境

问题一:扫清了翻译上的障碍,同学们想必对文义也有了更清晰的了解。接下来,请大家再次自由诵读课文,总结概括一下,孟子和梁惠王的这段对话是围绕什么主题展开的?用一个字概括是什么?——民。

问题二:梁惠王是怀着怎样的心情向孟子求教的?——焦急、忧虑、不安。哪一句话最能体现(预设学生说“邻国,寡人”)——提示清代桐城派作家刘大樾曾提出“因声求气”的观点,他还说过:“虚词详备,作者神态毕出。”——“寡人之于国也,尽心焉耳矣”。

——自满,自己都佩服自己,想要炫耀,又故作低调;不解,不甘,忧虑。

四、主体廓清

问题一:既然梁惠王的“搬运法”行不通,孟子围绕“民”这个问题提出了怎样的解决策略?从原文中找到答案,并分角度进行概括。有点小难度,所以就要群策群力,学习小组合作讨论后,派代表来和我们进行交流。——保民、养民、育民

五、艺术特色

问题一:课文节选以孟子义正言辞的指责结束,那么大家想象一下,接下来,梁惠王会做出什么回应呢?——梁惠王曰:“寡人愿安承教。”可见孟子的观点是十分被梁惠王认可的。除了对于现实之弊的深刻认识外,在对话说理中又体现了怎样的讽谏艺术呢?接下来,请大家在结合自己阅读体验的基础上,小组合作讨论,总结一下,孟子能够使梁惠王心悦诚服的原因。——第一,迂回包抄,巧妙诘问,反客为主。第二,比喻设套,顺手牵羊,请君入瓮。第三(语势),正面答疑,连用排偶,排山倒海。第四(顺序),鲜明对比,强烈反问,回头痛击。先提出解决方案,再指出治国为政的弊端和问题,直接回应了梁惠王的疑惑,粉碎他的幻想,更令人信服。

首先,孟子的这次说理及时的找准了说理的切入点。《寡人之于国也》开头,梁惠王向孟子提出了自己心中的疑问

:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”“尽心”这里是梁惠王说他一方面具有上进心,另一方面在治国上也付诸了一定行动;“民不加多”是说他的国家并没有因为他的付出而变强。凭借自己的努力怎么就不能使自己的国家强盛起来,这是梁惠王心中的疑问,但这也是古时诸多有志统治者心中的疑问,梁惠王在某种程度上是起了代言人的作用,他的这个问题是具有普遍意义的。巧于说理的孟子在和梁惠王的对话中及时把握住说理的切入点,从而让自己的说理既针对梁惠王,又具有普遍意义。

其次,孟子的这次说理在注重通俗和启发的同时,还注重激发听者的兴趣,讲究含蓄。文章第二段孟子针对梁惠王提出的问题,没有直接分析原因进行回答,而是讲了一个“五十步笑百步”的故事展开说理,让梁惠王自己作了回答。

梁惠王生活的战国时期是一个群雄争霸的时期,诸侯国之间的纷争主要依靠武力解决。梁惠王就是这个时期一个有上进心的诸侯,他和《齐桓晋文之事》

中的齐宣王有着一样的心思——羡慕齐桓依靠武力建立的霸业。面对梁惠王的提问,孟子当场就创作了与战争有关的“五十步笑百步”的故事,并以“王好战,请以战喻”引入。因为孟子讲的是梁惠王关心的武力,这极大的引发了梁惠王的兴趣,让梁惠王侧耳以听。孟子在讲完“五十步笑百步”的故事后引出了一个问题,“以五十步笑百步,则何如”。梁惠王在听故事时不自觉的就已经进了孟子的圈套,他没有经过任何思考就回答了问题:“不可。直不百步耳,是亦走也。”文章由于以说理为主,自然也就没有描写梁惠王回答完问题后的一脸茫然,但是可以想象,梁惠王回答完问题后肯定会产生疑问,孟子为什么要讲这个故事?“五十步笑百步”有什么言外之意?“五十步”说的是我吗?五十步和一百步仅仅存在逃得快与慢的区别,其本质都是一样的。孟子凭借故事中这个通俗易懂的道理启发梁惠王明白了另一个难懂的道理,他的用心和其他诸侯王是一样的,没有真正为百姓着想,他仅仅就做了一些救助灾民的事情,从而不可能实现“民加多”的奢望。

然而,孟子用这个故事只是让梁惠王自己否定了自己“用心”,让他明白了他的“用心”是不可能让他的百姓加多的。这个结果中并没有“邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也”的原因。“邻国之民不加少,寡人之民不加多”的原因到底是什么呢?那就是孟子讲故事前轻描淡写地提及的一句话:“王好战。”孟子虽然反对战争,但是这次针对梁惠王他并没有直接尖锐地说出这个结论,显得比较含蓄,他只是在下文提及的“不违农时,谷不可胜食”中给了暗示,好战必然违农时,必然让百姓无谷可食,好战才是“民不加多”的本质原因。

另外,孟子的这次说理使他推行的仁政变得明确化。孟子使他推行的仁政变得明确化主要体现在以下三点:一、将仁政分步骤进行;二、让仁政变成具体的措施;三、展示仁政蓝图。“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”这是施行仁政的第一步,实行休养生息,达到百姓与统治者的和谐、人与自然的和谐,解决温饱问题。“五亩之宅,树之以桑”“鸡豚狗彘之畜,无失其时”“百亩之田,勿夺其时”这是施行仁政的第二步,在休养生息中让百姓吃好并且穿好,让百姓变得富有。“谨庠序之教,申之以孝悌之义”这是施行仁政的第三步,通过教育让百姓为富而仁,从而实现物质与精神的高度发展。在五、六两段中,由于孟子让仁政变成了具体行为,指出了仁政的现实好处,并且可以由低到高逐步实现,这样他的说理就使统治者尝试着去施行仁政变为了可能。

六、主题探究

在这短短的几百字中,我们读出了孟子“民本”“仁政”,读出了他的浩然之气。直陈主张,如长江大河,滔滔不绝,滚滚而来;委婉设喻,如山中小溪,曲折生姿,蓄势待发,把梁惠王说得心悦诚服,

也让读者读得余味无穷。可以说,孟子的“民本”思想不仅在当时,甚至整个封建社会都具有很强的前瞻性。那么我想问大家,孟子口中的“民”和梁惠王口中的“民”是一个概念吗?两个人都关心“民”这一问题的出发点是一致的吗?——大争之世,强则强,弱则亡,统治者都是为了能够富国强兵,进行侵吞兼并,并不是真正为百姓生息考虑(梁惠王要壮劳力,孟子想的是五十者七十者),这是统治阶级的局限性,也更加凸显孟子思想的超前和可贵。

【作业】

孟子雄辩才能——阅读《孟子·梁惠王上·与民同乐》和《孟子·梁惠王下·王顾左右而言他》这两个闻言段落,进一步体会他的“气盛词达,奇纵变化”。