2020—2021学年部编版语文七年级下册第21课《古代诗歌五首——望岳》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文七年级下册第21课《古代诗歌五首——望岳》课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 20:37:07 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

望

岳

—

杜甫

杜甫(712年—770年),字子美,自称少陵野老,后人称杜少陵。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。自唐以来,他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被称为“诗圣”。代表作品“三吏”《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》“三别”《新婚别》《垂老别》《无家别》等。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

助读资料一

诗人简介

助读资料二

写作背景

这首诗歌写于736年,属于杜甫创作历程中的读书壮游时期。20岁后,诗人开始了他的漫游生活。他南游吴越,北越齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的事业和心胸,并在洛阳与李白等同时代的著名诗人结为肝胆相照的朋友,这个时期的生活和创作具有浓厚的浪漫主义色彩和情调。

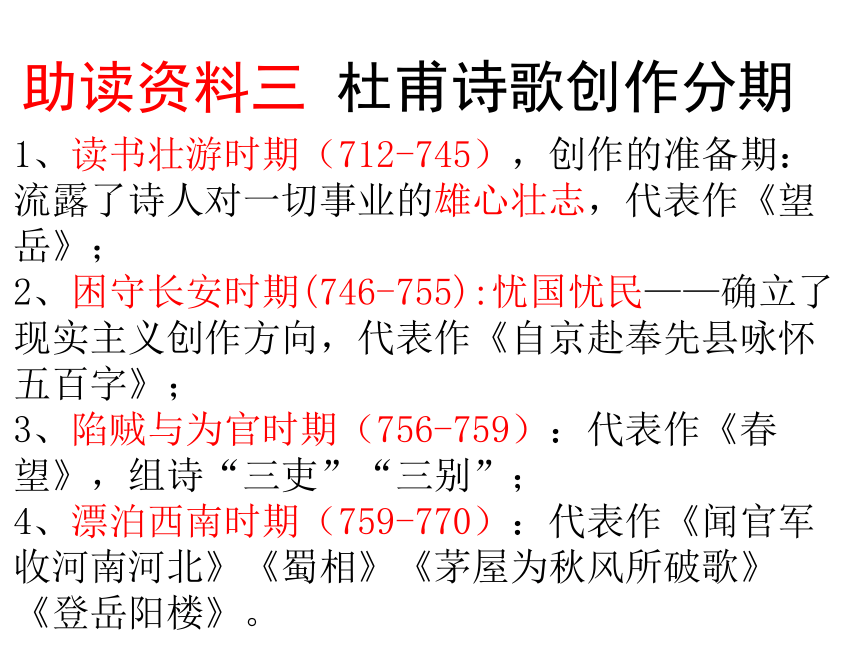

助读资料三

杜甫诗歌创作分期

1、读书壮游时期(712-745),创作的准备期:流露了诗人对一切事业的雄心壮志,代表作《望岳》;

2、困守长安时期(746-755):忧国忧民——确立了现实主义创作方向,代表作《自京赴奉先县咏怀五百字》;

3、陷贼与为官时期(756-759):代表作《春望》,组诗“三吏”“三别”;

4、漂泊西南时期(759-770):代表作《闻官军收河南河北》《蜀相》《茅屋为秋风所破歌》《登岳阳楼》。

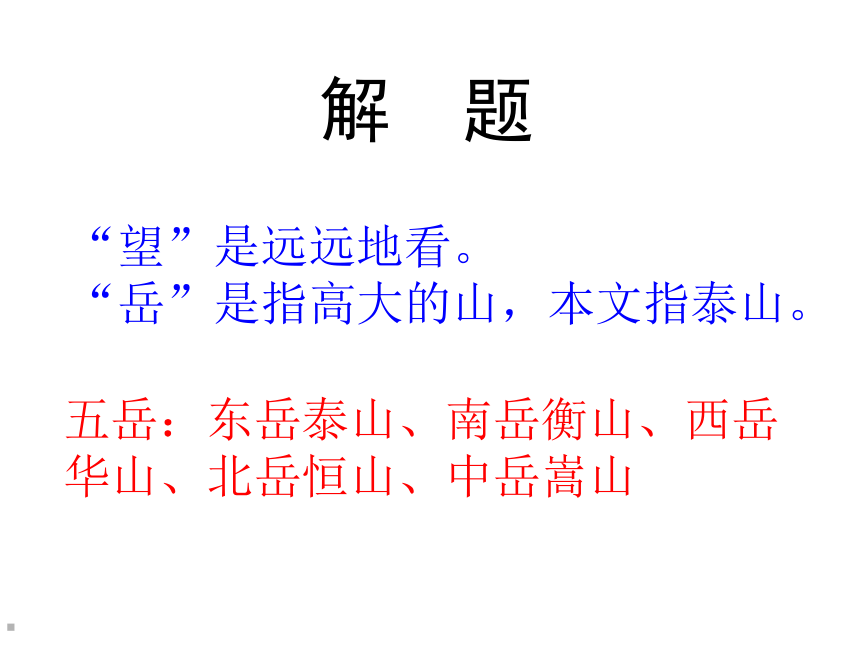

解

题解说

“望”是远远地看。

“岳”是指高大的山,本文指泰山。

五岳:东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山

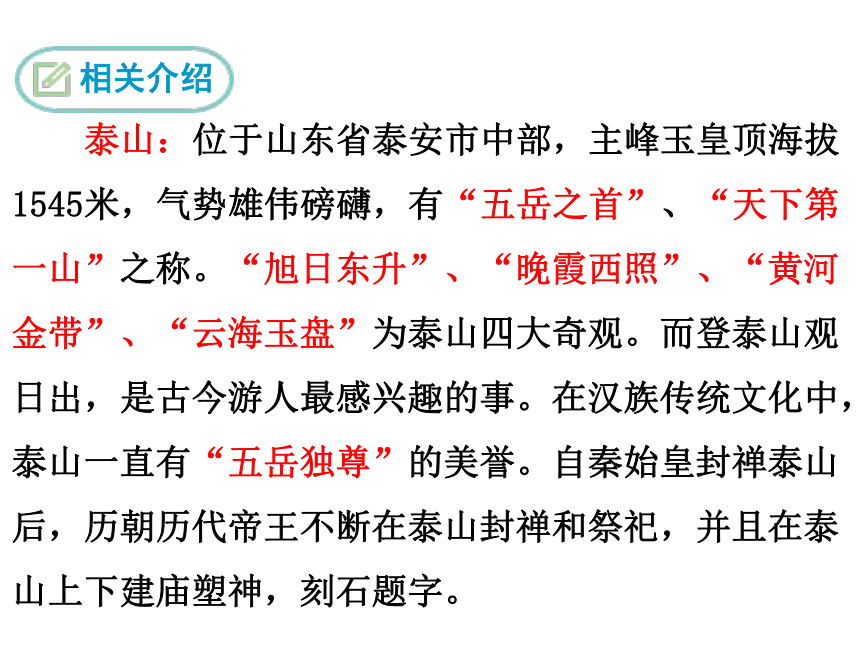

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。“旭日东升”、“晚霞西照”、“黄河金带”、“云海玉盘”为泰山四大奇观。而登泰山观日出,是古今游人最感兴趣的事。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

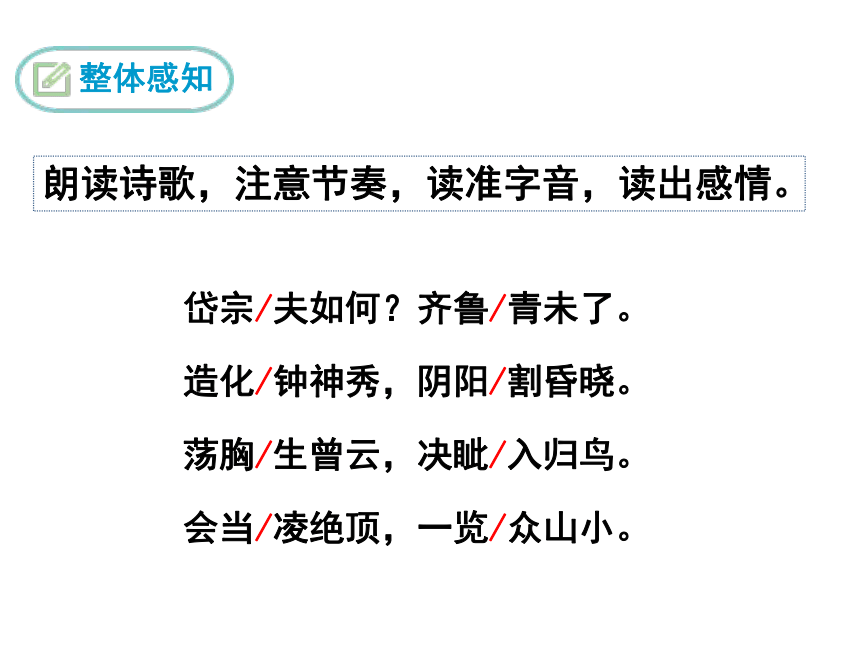

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

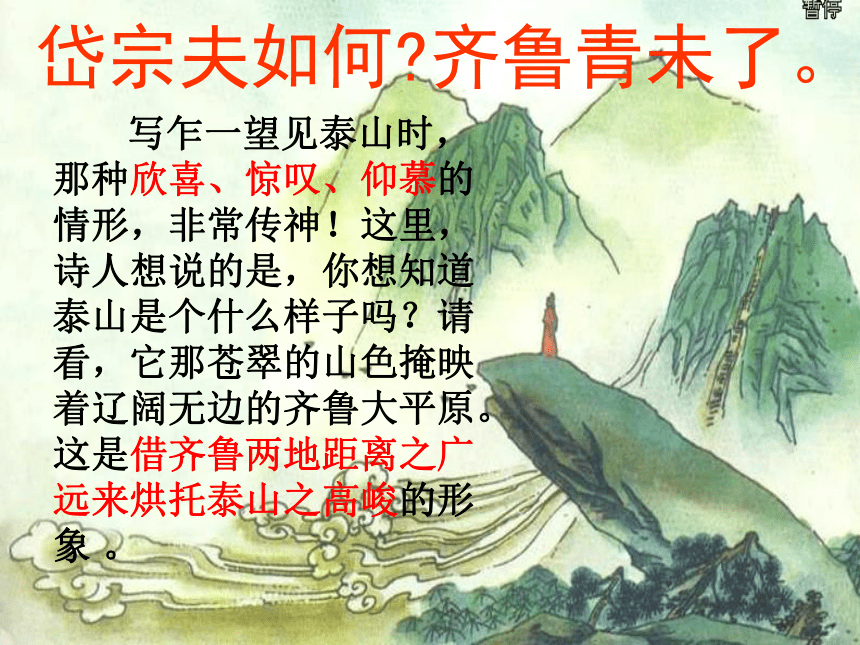

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

写乍一望见泰山时,那种欣喜、惊叹、仰慕的情形,非常传神!这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。这是借齐鲁两地距离之广远来烘托泰山之高峻的形象

。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

这是近望所见。上句写泰山的秀美,用的是虚笔。为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。下句写泰山的高大,这是实写。“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,以昏晓分割,突出了泰山遮天蔽日的形象。

大意:五岳之首的泰山怎么样?那一脉苍莽的青色横亘在齐鲁连绵不断。天地间的神奇峻秀啊,都在这一山凝结聚绕,那山北山南一边暗一边明,判若黄昏和晨晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云生起,使心胸震荡,

张大眼睛远望飞鸟归林。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

写的是实景,乃细望所见。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。诗人抓住这两个景物细节表达了表现了诗人对大好河山无限眷恋和热爱之情。

会当凌绝顶,一览众山小。

终当,终要。

登上泰山的顶峰。

会当凌绝顶,一览众山小。

这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

诗人热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国河山的热爱之情,也透露了诗人早年的远大抱负。这首诗也告诉我们,一个人要不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。

大意:看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,睁裂双眼目送那渐入山林的点点归鸟。将来我一定要登上泰山的顶峰,俯首一览,啊,众山匍匐在山脚下是那么的渺小。

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

远望

首联用问答的形式,写远望所见。借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

颔联是近望所见,上句写泰山的秀美,下句写泰山的高大。

“造化钟神秀,

阴阳割昏晓。”

前句虚写

后句实写

“钟”将大自然写得有情,写出了泰山神奇秀丽的景色。

“割”字用得极好,泰山就像一把硕大无比的刀一样,切断了那照临下土的阳光,分出了山南向阳明亮,山北背阴晦暗的两个世界,有力地突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

这一联写凝望之景。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。不言而喻,其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱之情。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山神奇秀丽、雄伟高大的形象,表现了诗人不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

凝望——心胸坦荡

愿望——勇攀绝顶

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

有关“泰山”的诗句

登东山而小鲁,

登泰山而小天下。

——孔子

岱宗何崔嵬,

群山无与比。

——元·贾鲁

峨峨东岳高,

秀极冲青天。

——

晋·谢道韫

泰山一何高,

迢迢造天庭。

——晋·陆机

与“泰山”有关的成语、俗语

人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。

望

岳

—

杜甫

杜甫(712年—770年),字子美,自称少陵野老,后人称杜少陵。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。自唐以来,他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被称为“诗圣”。代表作品“三吏”《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》“三别”《新婚别》《垂老别》《无家别》等。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

助读资料一

诗人简介

助读资料二

写作背景

这首诗歌写于736年,属于杜甫创作历程中的读书壮游时期。20岁后,诗人开始了他的漫游生活。他南游吴越,北越齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的事业和心胸,并在洛阳与李白等同时代的著名诗人结为肝胆相照的朋友,这个时期的生活和创作具有浓厚的浪漫主义色彩和情调。

助读资料三

杜甫诗歌创作分期

1、读书壮游时期(712-745),创作的准备期:流露了诗人对一切事业的雄心壮志,代表作《望岳》;

2、困守长安时期(746-755):忧国忧民——确立了现实主义创作方向,代表作《自京赴奉先县咏怀五百字》;

3、陷贼与为官时期(756-759):代表作《春望》,组诗“三吏”“三别”;

4、漂泊西南时期(759-770):代表作《闻官军收河南河北》《蜀相》《茅屋为秋风所破歌》《登岳阳楼》。

解

题解说

“望”是远远地看。

“岳”是指高大的山,本文指泰山。

五岳:东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。“旭日东升”、“晚霞西照”、“黄河金带”、“云海玉盘”为泰山四大奇观。而登泰山观日出,是古今游人最感兴趣的事。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

写乍一望见泰山时,那种欣喜、惊叹、仰慕的情形,非常传神!这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。这是借齐鲁两地距离之广远来烘托泰山之高峻的形象

。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

这是近望所见。上句写泰山的秀美,用的是虚笔。为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。下句写泰山的高大,这是实写。“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,以昏晓分割,突出了泰山遮天蔽日的形象。

大意:五岳之首的泰山怎么样?那一脉苍莽的青色横亘在齐鲁连绵不断。天地间的神奇峻秀啊,都在这一山凝结聚绕,那山北山南一边暗一边明,判若黄昏和晨晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云生起,使心胸震荡,

张大眼睛远望飞鸟归林。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

写的是实景,乃细望所见。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。诗人抓住这两个景物细节表达了表现了诗人对大好河山无限眷恋和热爱之情。

会当凌绝顶,一览众山小。

终当,终要。

登上泰山的顶峰。

会当凌绝顶,一览众山小。

这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

诗人热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国河山的热爱之情,也透露了诗人早年的远大抱负。这首诗也告诉我们,一个人要不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。

大意:看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,睁裂双眼目送那渐入山林的点点归鸟。将来我一定要登上泰山的顶峰,俯首一览,啊,众山匍匐在山脚下是那么的渺小。

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

远望

首联用问答的形式,写远望所见。借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

颔联是近望所见,上句写泰山的秀美,下句写泰山的高大。

“造化钟神秀,

阴阳割昏晓。”

前句虚写

后句实写

“钟”将大自然写得有情,写出了泰山神奇秀丽的景色。

“割”字用得极好,泰山就像一把硕大无比的刀一样,切断了那照临下土的阳光,分出了山南向阳明亮,山北背阴晦暗的两个世界,有力地突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

这一联写凝望之景。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。不言而喻,其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱之情。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山神奇秀丽、雄伟高大的形象,表现了诗人不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

凝望——心胸坦荡

愿望——勇攀绝顶

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

有关“泰山”的诗句

登东山而小鲁,

登泰山而小天下。

——孔子

岱宗何崔嵬,

群山无与比。

——元·贾鲁

峨峨东岳高,

秀极冲青天。

——

晋·谢道韫

泰山一何高,

迢迢造天庭。

——晋·陆机

与“泰山”有关的成语、俗语

人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读