语文统编版选择性必修下册第三单元《项脊轩志》(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修下册第三单元《项脊轩志》(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 15:52:49 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

项脊轩志

成语:衣锦还乡

请猜:一位明代作家

导入

谜底:

归有光

予读震川文之为女妇者,一往深情,每以一二细事见之,使人欲涕。盖古今来事无巨细,惟此可歌泣之精神,长留天壤。

——黄宗羲

一间书房

二种感情

三个女人

评价

解题

项脊轩(项脊,地名;轩,小屋子)

项脊轩,书斋名。轩:本指前面高有帷幕的车子,因而把像轩车的屋子、走廊都叫轩,今天轩用来指有窗的廊子或小屋,多用于书斋茶馆;项脊:因江苏太仓项脊泾得名,因为他远祖归道隆曾居住于此,把它用来作书斋名有纪念远祖的意思

解题

“志”

就是“记”的意思,作为文体,“志”与“记”有相似之处,但二者还是有着明显的区别的。“记”通常用以记事或物,如《岳阳楼记》《醉翁亭记》《核舟记》等。“志”则大都用以记录人物事迹,如墓志、人物志等等。《项脊轩志》名为记“物”,内容则以记“人物事迹”为主,故以“志”为名。同为古代记人叙事、写

景状物的杂记类文体,内容庞杂,围绕所记的对象特点,既写其形,更传其神;写法不拘一格,随物赋形,言而有序,大多灵活运用记叙、描写、抒情、议论等多样的表达方式,来记人叙事,描摹对象,抒发情感。

作者

归有光:明代著名古文家,号震川,世称震川先生。九岁能文,但科考坎坷,三十五岁才中举;艰难困苦,玉汝于成,六十岁终中进士。以儒生而为县令,为政清廉,不为豪门大吏所容,仕途不利,转徙五年而终。归的文章“不事雕琢而自有风味”

,时人有“明文第一”

“今之欧阳修”的赞誉。

标题文字

课前诵记、思考找出《陋室铭》的文眼(全文的核心句)

陋室铭

刘禹锡

(唐代)

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

贰

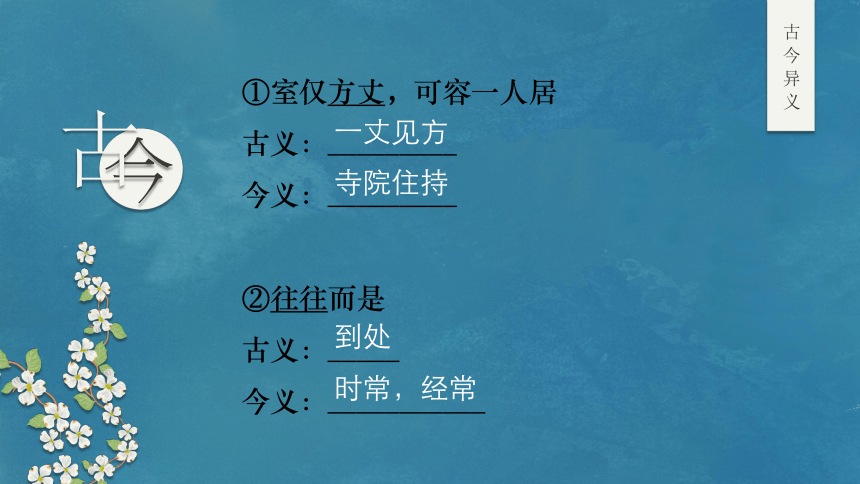

古今异义

今

古

①室仅方丈,可容一人居

古义:_________

今义:_________

②往往而是

古义:_____

今义:___________

一丈见方

寺院住持

到处

时常,经常

古今异义

今

古

③已为墙,凡再变矣

古义:_____

今义:_______

④后五年,吾妻来归

古义:_________

今义:_____

⑤余自束发读书轩中

古义:________

今义:_________

两次

又一次

女子出嫁

回来

成童的年龄

系结头发

读音

脊

j

ǐ

渗漉

shēnl

ù

葺

qì

垣

yuán

楯

shǔn

偃

y

ǎn

兀

wù

籁

l

ài

迨

dài

爨

cuàn

庖

páo

妪

yù

婢

bì

妣

bǐ

姊

zǐ

呱

gū

阖

h

é

顷

qǐng

笏

hù

号

háo

扃

ji

ōng

牖

y

ǒu

比

bì

几

j

ī

感情基调

1.用文中的一句话概括作者的感情。

“然余居于此,多可喜,亦亦多可悲”

---------

承上启下的过渡句,也表明了文章的感情基调,总领全文。

问题探究

2.请思考:在作者眼中,

“可喜

”的是什么,

“可悲

”的又有哪些事呢?简要概括。

第

1

节修缮前后的项脊轩

--------

多可喜

第

2-5

段,作者写了几件可悲的事?

A.诸父分家,家族衰败

B.悼亡母

C.忆祖母

D.忆亡妻

项脊轩志

1.阅读第一自然段,思考小阁子的变化。

修葺前

修葺后

狭小(室仅方丈,可容一人)

、

破漏(百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注)

、

阴暗(又向北,不能得日,日过午已昏)。

明亮:(日影反照,室始洞然)

幽雅宁静(借书满架,桂影斑驳,万籁有声,庭阶寂寂)

项脊轩志

作者陶醉于借书满架,偃仰啸天的读书生活;陶醉于小鸟时来啄食,人至不去的寂寂庭阶;陶醉于桂影斑驳,风移影动的清幽月景。主人公的精神世界和小屋的客观环境融为一体,表达了作者可喜的情感。

贰

而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

壹

借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声

万籁有声:自然界的一切声音都能听到。万籁,指自然界的一切声响。籁,自然界发出的声音。

以动衬静

作者所记叙的读书画面,体现的是一种静态美,作者在这里以动写静,收到此时无声胜有声之效,白天小鸟啄食、静,夜晚、

“明月”“半墙”烘托。“桂树”“班驳”描绘,表现作者心境的恬静,闲适。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽

美丽的夜色多沉静,草原上只留下我的琴声。

房间静静的,连一根针掉在地上都能听见。

房间里静极了,只有墙上的时钟在滴滴滴地走着。

小结:

第一部分,

作者着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景,

幽静的环境,

快乐的读书生活,给作者带来无限的乐趣。这种可喜与下文的可悲之事,形成鲜明的对比。

项脊轩志

阅读第2-5自然段,思考早慧能文的作者,悲的又是什么?

①大家庭的衰败

②幼年(

8

岁)丧母的悲痛

③去世祖母的企盼

。(作者

8

岁丧母,作为一个文人,读书走上仕途才能振兴大家庭。

35

岁中举,

60

中进士,无法改变现实。

④妻子早亡。

(伉俪情深,阴阳永隔。

35

岁中举,迁徙,发现旧文,悼亡情切。

)

小结:

“此情可待成追忆,只是当时已惘然”

。归有光追忆往事,惘然,凭吊个人遭遇的不幸,写出了对家道中落身世的惋惜和哀鸣,也写出了对亲人的深切怀恋。

人物描写

姚鼐说

:

《项脊轩志》是

“太仆最胜之文

”。

“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

——《背影》朱自清

细节描写就是把细小事物,如一个动作、一种表情、一个特点用特写镜头把它放大,通过准确、生动、细致的描绘,使读者

“如见其人

”“如睹其物

”。或者说所谓细节描写,就是对某些细小而又能很好地表现人物思想性格的环节和情节,加以具体描写。

好的细节描写,

能使人物性格丰满、

活灵活现、

惟妙惟肖,

增强文章的形象性、生动性和真实性。

室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:

“某所,而母立于兹。

妪又曰:

“汝秭在吾怀,呱呱而泣;娘以指扣门扉曰:

‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。

?语未毕,余泣,妪亦泣。

一个动作、

一句话,

刻画了一个慈母形象,

这一细节准确传达了母亲对子女的深切关怀和厚爱,同时我对母亲的无比崇敬和怀念之情也不言而喻。典型的细节可以刻画人物性格,可以传达人物微妙而深邃的感情。

小组讨论:文章多处描写生活细节、平凡场景,你最喜欢哪一处细节描写,请谈谈你的理由。

思考

这篇课文以记叙庭中那株枇杷树作结。这样的写法有什么好处?

分析:这篇课文的结尾,可说是

“言有尽而意无穷

”。“庭有批把树,吾妻死之年所手植也。

”看到树,

就似乎看到妻子的音容笑貌,

就似乎听到妻子的欢声笑语。

“黯然销魂者,唯别而已矣!

”何况这一番是永别呢!枇杷树

“今已亭亭如盖矣

”。由

“亭亭如盖

”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据着心头的只是一片怅惘之情。这一句话,托物寓情;同时又点到

“庭”,与题目

“项脊轩志

”相照应。言简意丰情深,耐人寻味。

本文借写项脊轩的兴废,从日常生活中选取一些感人至深的细节和场面,写出了与之有关的家庭琐事和人事变迁,表达了作者对人亡物在、物是人非、家境衰微、三世变迁的感慨,以及祖母、母亲和妻子的深切怀念。

文化常识

“闺”

一般指宫中小门或内室。“闺”字常和女子有关,女子的住室称“闺房”,没结婚的女子被称为“闺女”。文中“中闺”指内室或妇女的卧室。(待字闺中)

“先大母”已去世的祖母。在称谓前加“太”或“大”表示再长一辈,如太后(帝王的母亲)、大父(父亲的父亲)、大母(母亲的母亲,即祖母)。在称谓前加“先”表示已死去,用于敬称地位高的或年长者。“先妣”,已去世的母亲。《礼记》:“生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。”故去世的父亲称“先考”,去世的母亲称“先妣”。

文化常识

束发。古代男子到了十五岁,要把原先的总角解散,扎成一束盘在头顶。古人以十五岁为成童(即长到一定年龄的儿童)之年。古时男子二十岁行加冠礼,即戴上表示已成人的帽子,表示成年。但体犹未壮,故称“弱冠”。

“象笏”。象牙手板。古臣僚上朝皆持手板,用玉、象牙或竹片制成,用以指画或记事。据《明史·舆服志》,一品到五品官员上朝用象牙做的手板。

见

再

项脊轩志

成语:衣锦还乡

请猜:一位明代作家

导入

谜底:

归有光

予读震川文之为女妇者,一往深情,每以一二细事见之,使人欲涕。盖古今来事无巨细,惟此可歌泣之精神,长留天壤。

——黄宗羲

一间书房

二种感情

三个女人

评价

解题

项脊轩(项脊,地名;轩,小屋子)

项脊轩,书斋名。轩:本指前面高有帷幕的车子,因而把像轩车的屋子、走廊都叫轩,今天轩用来指有窗的廊子或小屋,多用于书斋茶馆;项脊:因江苏太仓项脊泾得名,因为他远祖归道隆曾居住于此,把它用来作书斋名有纪念远祖的意思

解题

“志”

就是“记”的意思,作为文体,“志”与“记”有相似之处,但二者还是有着明显的区别的。“记”通常用以记事或物,如《岳阳楼记》《醉翁亭记》《核舟记》等。“志”则大都用以记录人物事迹,如墓志、人物志等等。《项脊轩志》名为记“物”,内容则以记“人物事迹”为主,故以“志”为名。同为古代记人叙事、写

景状物的杂记类文体,内容庞杂,围绕所记的对象特点,既写其形,更传其神;写法不拘一格,随物赋形,言而有序,大多灵活运用记叙、描写、抒情、议论等多样的表达方式,来记人叙事,描摹对象,抒发情感。

作者

归有光:明代著名古文家,号震川,世称震川先生。九岁能文,但科考坎坷,三十五岁才中举;艰难困苦,玉汝于成,六十岁终中进士。以儒生而为县令,为政清廉,不为豪门大吏所容,仕途不利,转徙五年而终。归的文章“不事雕琢而自有风味”

,时人有“明文第一”

“今之欧阳修”的赞誉。

标题文字

课前诵记、思考找出《陋室铭》的文眼(全文的核心句)

陋室铭

刘禹锡

(唐代)

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

贰

古今异义

今

古

①室仅方丈,可容一人居

古义:_________

今义:_________

②往往而是

古义:_____

今义:___________

一丈见方

寺院住持

到处

时常,经常

古今异义

今

古

③已为墙,凡再变矣

古义:_____

今义:_______

④后五年,吾妻来归

古义:_________

今义:_____

⑤余自束发读书轩中

古义:________

今义:_________

两次

又一次

女子出嫁

回来

成童的年龄

系结头发

读音

脊

j

ǐ

渗漉

shēnl

ù

葺

qì

垣

yuán

楯

shǔn

偃

y

ǎn

兀

wù

籁

l

ài

迨

dài

爨

cuàn

庖

páo

妪

yù

婢

bì

妣

bǐ

姊

zǐ

呱

gū

阖

h

é

顷

qǐng

笏

hù

号

háo

扃

ji

ōng

牖

y

ǒu

比

bì

几

j

ī

感情基调

1.用文中的一句话概括作者的感情。

“然余居于此,多可喜,亦亦多可悲”

---------

承上启下的过渡句,也表明了文章的感情基调,总领全文。

问题探究

2.请思考:在作者眼中,

“可喜

”的是什么,

“可悲

”的又有哪些事呢?简要概括。

第

1

节修缮前后的项脊轩

--------

多可喜

第

2-5

段,作者写了几件可悲的事?

A.诸父分家,家族衰败

B.悼亡母

C.忆祖母

D.忆亡妻

项脊轩志

1.阅读第一自然段,思考小阁子的变化。

修葺前

修葺后

狭小(室仅方丈,可容一人)

、

破漏(百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注)

、

阴暗(又向北,不能得日,日过午已昏)。

明亮:(日影反照,室始洞然)

幽雅宁静(借书满架,桂影斑驳,万籁有声,庭阶寂寂)

项脊轩志

作者陶醉于借书满架,偃仰啸天的读书生活;陶醉于小鸟时来啄食,人至不去的寂寂庭阶;陶醉于桂影斑驳,风移影动的清幽月景。主人公的精神世界和小屋的客观环境融为一体,表达了作者可喜的情感。

贰

而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

壹

借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声

万籁有声:自然界的一切声音都能听到。万籁,指自然界的一切声响。籁,自然界发出的声音。

以动衬静

作者所记叙的读书画面,体现的是一种静态美,作者在这里以动写静,收到此时无声胜有声之效,白天小鸟啄食、静,夜晚、

“明月”“半墙”烘托。“桂树”“班驳”描绘,表现作者心境的恬静,闲适。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽

美丽的夜色多沉静,草原上只留下我的琴声。

房间静静的,连一根针掉在地上都能听见。

房间里静极了,只有墙上的时钟在滴滴滴地走着。

小结:

第一部分,

作者着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景,

幽静的环境,

快乐的读书生活,给作者带来无限的乐趣。这种可喜与下文的可悲之事,形成鲜明的对比。

项脊轩志

阅读第2-5自然段,思考早慧能文的作者,悲的又是什么?

①大家庭的衰败

②幼年(

8

岁)丧母的悲痛

③去世祖母的企盼

。(作者

8

岁丧母,作为一个文人,读书走上仕途才能振兴大家庭。

35

岁中举,

60

中进士,无法改变现实。

④妻子早亡。

(伉俪情深,阴阳永隔。

35

岁中举,迁徙,发现旧文,悼亡情切。

)

小结:

“此情可待成追忆,只是当时已惘然”

。归有光追忆往事,惘然,凭吊个人遭遇的不幸,写出了对家道中落身世的惋惜和哀鸣,也写出了对亲人的深切怀恋。

人物描写

姚鼐说

:

《项脊轩志》是

“太仆最胜之文

”。

“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

——《背影》朱自清

细节描写就是把细小事物,如一个动作、一种表情、一个特点用特写镜头把它放大,通过准确、生动、细致的描绘,使读者

“如见其人

”“如睹其物

”。或者说所谓细节描写,就是对某些细小而又能很好地表现人物思想性格的环节和情节,加以具体描写。

好的细节描写,

能使人物性格丰满、

活灵活现、

惟妙惟肖,

增强文章的形象性、生动性和真实性。

室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:

“某所,而母立于兹。

妪又曰:

“汝秭在吾怀,呱呱而泣;娘以指扣门扉曰:

‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。

?语未毕,余泣,妪亦泣。

一个动作、

一句话,

刻画了一个慈母形象,

这一细节准确传达了母亲对子女的深切关怀和厚爱,同时我对母亲的无比崇敬和怀念之情也不言而喻。典型的细节可以刻画人物性格,可以传达人物微妙而深邃的感情。

小组讨论:文章多处描写生活细节、平凡场景,你最喜欢哪一处细节描写,请谈谈你的理由。

思考

这篇课文以记叙庭中那株枇杷树作结。这样的写法有什么好处?

分析:这篇课文的结尾,可说是

“言有尽而意无穷

”。“庭有批把树,吾妻死之年所手植也。

”看到树,

就似乎看到妻子的音容笑貌,

就似乎听到妻子的欢声笑语。

“黯然销魂者,唯别而已矣!

”何况这一番是永别呢!枇杷树

“今已亭亭如盖矣

”。由

“亭亭如盖

”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据着心头的只是一片怅惘之情。这一句话,托物寓情;同时又点到

“庭”,与题目

“项脊轩志

”相照应。言简意丰情深,耐人寻味。

本文借写项脊轩的兴废,从日常生活中选取一些感人至深的细节和场面,写出了与之有关的家庭琐事和人事变迁,表达了作者对人亡物在、物是人非、家境衰微、三世变迁的感慨,以及祖母、母亲和妻子的深切怀念。

文化常识

“闺”

一般指宫中小门或内室。“闺”字常和女子有关,女子的住室称“闺房”,没结婚的女子被称为“闺女”。文中“中闺”指内室或妇女的卧室。(待字闺中)

“先大母”已去世的祖母。在称谓前加“太”或“大”表示再长一辈,如太后(帝王的母亲)、大父(父亲的父亲)、大母(母亲的母亲,即祖母)。在称谓前加“先”表示已死去,用于敬称地位高的或年长者。“先妣”,已去世的母亲。《礼记》:“生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。”故去世的父亲称“先考”,去世的母亲称“先妣”。

文化常识

束发。古代男子到了十五岁,要把原先的总角解散,扎成一束盘在头顶。古人以十五岁为成童(即长到一定年龄的儿童)之年。古时男子二十岁行加冠礼,即戴上表示已成人的帽子,表示成年。但体犹未壮,故称“弱冠”。

“象笏”。象牙手板。古臣僚上朝皆持手板,用玉、象牙或竹片制成,用以指画或记事。据《明史·舆服志》,一品到五品官员上朝用象牙做的手板。

见

再