2020—2021学年人教版高中语文必修四 13.《张衡传》课件90张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文必修四 13.《张衡传》课件90张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 17.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 22:03:50 | ||

图片预览

文档简介

(共90张PPT)

张

衡

传

范

晔

他是文学家,二京大赋,气势恢宏;

他是书画家,东汉四家,上有其名;

他是数学家,圆周率说,千年第一;

他是发明家,浑天地动,构造奇精;

他是地理学家,地形图表,泽被后世;

他更是天文学家,洞观天象,拨正视听。

作者介绍

范晔(

398

-

445),字蔚宗,南朝宋顺阳(在今河南淅川东)人,历史学家。他少年时勤奋好学,博览群书,善写文章,精通音律,善弹琵琶,写得一手漂亮的隶书。曾任右军参军、新蔡太守、尚书吏部郎等职。元嘉初,彭城太妃卒,晔夜中酣饮,开北牖听挽歌为乐,左迁宣城太守。不得志,著《后汉书》,“欲因事就卷内发论,以正一代得失”。累迁左卫将军、太子詹事,意志不满。与孔熙先谋逆,参与拥立彭城王刘义康为帝,谋杀宋文帝,事败遭逮捕被杀。

《后汉书》文笔简练生动,议论部分具有强烈的抒彩,文字流畅,既具史学见识,又有较高文学价值。

文学常识

“前四史”之《后汉书》

《后汉书》由我国南朝宋历史学家范晔编撰,是一部记载东汉历史的纪传体史书,全书主要记述了上起汉光武帝建武元年(25),下至汉献帝建安二十五年(220),共195年的史事。原定编著百篇,仅完成帝纪十篇、列传八十篇。与《史记》《汉书》《三国志》并称为“前四史”。

《后汉书》大部分沿袭了《史记》《汉书》的现成体例,但又有所创新,比如在帝纪之后添置了皇后纪。东汉从和帝开始,连续有六个太后临朝,把她们的活动写成纪的形式,既名正言顺,又能准确地反映这一时期的政治特点。范晔是第一位在纪传体史书中专为妇女作传的史学家。

写作背景

张衡所处的时代,是东汉从强盛渐趋衰落的时代。这期间,外戚与宦官争权夺利,但又相互勾结。他们各谋私利,竞相奢华,亲戚攀援,贿赂公行,诈伪丛生,导致社会政治十分混乱。

东汉政权为了加强统治,把谶纬(“谶”chèn是秦汉间巫师方士编造的预示吉凶的隐语,“纬”是汉代神学附会儒家经义的一类书)思想与封建经典结合起来,制定了一整套庸俗经学与宗教神学相结合的统治理论,目的是麻痹人民的反抗意志。

张衡曾经针对这种谶纬风行于世的现实,勇敢地给皇帝上疏,认为“图谶虚妄,非圣人之,”.....皆欺世调有俗...宜收藏图谶,一禁绝之”。本文中张衡的为官之途与科技成就就是在这样的背景下形成的。

全

才

张

衡

张衡(78——139),东汉著名文学家、科学家、政治家。字平子。河南南阳西鄂人。被人们称为“科圣”。

曾两度担任执管天文的太史令。精通天文历算,创制世界上最早的利用水力转动的浑天仪和测定地震的地动仪。第一次正确解释了月食的成因,说明月光是日光的反照,月食是由于月球进入地影而产生的。

文学作品《二京赋》,《四愁诗》。

题目解说

本文是一篇评传,节选自《后汉书·张衡传》。张衡(78-139),字平子,南阳西鄂人,东汉科学家、文学家。在天文学上,张衡正确指出月球本身不发光,月光是日光的反射;设计并制造了候风地动仪;制成漏水转浑天仪。数学上,著有《算罔论》;文学作品有《二京赋》《归田赋》等。

本文记述了张衡在文学、科学技术、政治等方面的卓越贡献。

天

文

学

在天文学方面,他发明创造了“浑天仪”,是世界上第一台用水力推动的大型观察星象的天文仪器,著有《浑天仪图注》和《灵宪》等书,画出了完备的星象图。提出了“月光生于日之所照”的科学论断,第一次正确解释了月食的成因,说明月光是日光的反照,月食是由于月球进入地影而产生的。

浑

天

仪

地

震

学

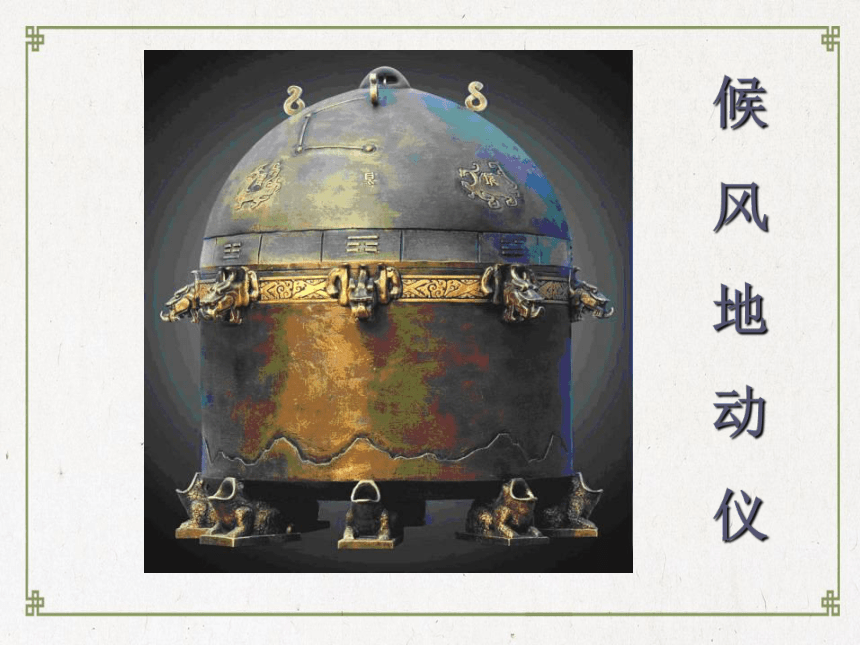

在地震学方面,公元132年他发明创造了“地动仪”

,这是世界上第一架测定地震及方位的仪器,比欧洲早1700多年。

候

风

地

动

仪

地

理

学

在地理学方面,他绘制有完备的地形图,并研制出了记里鼓车和指南车等。

记

里

鼓

车

指

南

车

气

象

学

在气象学方面,他制造出了"侯风仪",是一种预测风力、风向的仪器,比西方的风信鸡早1000多年。

数

学

在数学方面,他著有《算罔论》,并计算出圆周率的值在3.1466和3.1622之间。在1800多年前就能有这样精确的计算,不能不使人们感到惊叹。

机

械

学

在机械学方面,他制造的"独飞木雕"是世界上最早的飞行器,还制造有土圭(日影器)、活动日历等。

日

影

器

艺

术

在艺术方面,他居东汉著名的六大画家之首,善画神兽。(东汉六大画家:张衡、赵歧、刘褒、蔡鱼、刘旦、杨鲁

。)

文学成就:

《二京赋》(

《东京赋》、《西京赋》)描写洛阳,长安的繁华,讽刺贵族官僚的荒淫无耻,描述了一些民情风俗,表现了作者对封建统治危机四伏的深刻忧虑。

人们至今仍然怀念着张衡,一九五五年全国发行过纪念邮票。一九五六年南阳重修他的坟墓和读书台,中国科学院院长郭沫若曾在他的纪念碑上题道:“如此全面发展之人物,在世界史上亦所罕见,万祀千龄,令人敬仰。”原全国人大副委员长严济慈题词赞道:“精仪揭天地,科圣著千秋”。

传记的种类:

自传、小传、评传、别传、外传等。

《张衡传》属于评传。评传既记叙人物的事迹,

又评价探讨人物的思想状况、人物所处的时代背

景、思想发展过程和对人类的贡献。

注意:

传记叙述一个人的生平,并不在于也不可能把

一个人的一生的全部经历,事无巨细都写下来,只

能记一生中的主要事件,同时显示他的品格特点。

传记的一般写法:

先写人名,籍贯,品性综述……

然后按时间顺序选择典型事例表现人物性格品质

人物传记

人物生平

典型事例,主要成就,凸显其品性

熟人及后人评价

正面描写

侧面描写

详略得当

张衡纪念邮票

张衡纪念币

地动仪纪念邮票

张

衡

墓

张

衡

墓

张

衡

墓

张

衡

故

居

与

张

衡

墓

庐

阅读课文,读准字音

属(

)文?

连辟

(

)

逾侈(

)

邓骘(

)???

璇(

)机???

算罔论(

)

中有都(

)柱?????

傍(

)行八道

蟾蜍(

)

帷幄(

)

乞骸(

)骨

zhǔ

chǐ

zhì

xuán

wǎng

dū

páng

chán

chú

wéi

wò

hái

bì

思考

1.从传记中可以看出张衡一生中经历了几位皇帝?

2.本文介绍了张衡的哪些方面的才能和成就?重点叙述的是什么?

1.从传记中可以看出张衡一生中经历了几位皇帝?

四位皇帝:东汉章帝

和帝

安帝

顺帝。

不难看出,写人物传记多按时间顺序组材,本文也是以时间为经线来写的,时间虽长,但叙事清晰。

2.本文介绍了张衡的哪些方面的才能和成就?重点叙述的是什么?

第一部分(1)

记述张衡的学业、品德和文学的成就。(文学成就)

第二部分(2~4)介绍张衡在科学技术上的成就。(科技成就)

第三部分(5~6)介绍张衡在政治上的才能和成就。(政治才干)

其中,又以科学方面的才能和成就作为重点详写,在介绍科学才能成就时又突出了候风地动仪的研究制造,详略恰当。

分析第一部分

(学业、品德、文学成就)

张衡,字平子,南阳西鄂人也。衡少善属文,游于三辅,因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺。虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

张衡,字平子,是南阳郡西鄂县人。张衡年轻时就善写文章,在故都长安及其附近地区游学,并趁机前往京城洛阳,到太学学习,于是通晓了五经、六艺。虽然才学比当时一般人高,却没有骄傲自大的情绪。(他)总是稳重得体,淡泊宁静,不爱结交庸俗的人。(汉和帝)永元年间,被推荐为孝廉,没有去应荐;屡次被公府征召,(他)也不去就任。

“少善属文”,说明张衡天资聪颖;“游于三辅”“观学”“通五经”“贯六艺”,说明其后天勤奋,注重实践,博古通今。

“虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人”,说明其谦虚、踏实、超尘拔俗。

以上总写张衡德才兼备。

时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈。衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。精思傅会,十年乃成。大将军邓骘奇其才,累召不应。

当时社会长期太平无事,从王侯直到下面的一般官吏,没有谁不过度奢侈的。张衡就仿照班固的《两都赋》写了一篇《二京赋》,就用(此)来讽喻规劝。精心地构思润色,(经过)十年才完成。大将军邓骘认为他是奇才,多次召请,(他)也不去应召。

此处是如何以《二京赋》为代表介绍张衡的文学成就的?

以《二京赋》为代表,介绍其写作背景、写作手段、写作动机和写作态度,并通过“大将军邓骘奇其才”从侧面表现张衡的才华过人。

这一段介绍张衡哪些方面?

先写姓名、字和籍贯,这是史书纪传体例的通例。

再写他的才学非凡。年少时便“善属文”;游三辅、观太学;“通五经”、“贯六艺”,全面发展。

后到他的品德。

一是“无骄尚之情”。

二是“从容淡静”“不慕当世”。

一是“无骄尚之情”。

他年少时便“善属文”、“通五经”、“贯六艺”,全面发展,甚至“才高于世”,却始终“无骄尚之情”,这确是难能可贵的。正是由于不尚虚浮而又谦逊踏实的品德(治学的基础),他才能把全副精力扑在科研工作上,在获得两次担任太史令、有机会观察天象博览群书的客观条件之后,浑天仪、《灵宪》、《算罔论》,乃至候风地动仪得以相继问世。

二是“从容淡静”“不慕当世”。他不慕名利,先是“举孝廉不行”、“连辟公府不就”、“累召不应”,以后做了官,哪怕“所居之官辄积年不徙”他也无所谓,由此反复说明了张衡的高洁。不仅如此,他还“不好交接俗人”,不满当时“王侯以下”的“逾侈”的风气,经十年苦心构思写成《二京赋》用以讽谏,可见他品行端正,忧国忧民;一上任河间相,立即“治威严,整法度”,将图谋不轨的“奸党”“一时收禽”,都反映了他对当时奢靡庸俗风尚的不满和对不轨行动的斗争。这是他从容淡静、不尚虚浮的品德。

体会:

你从第一段悟出了什么?

(张衡为什么有如此高的文学才华?)

天资聪明,勤奋好学。

谦逊持重,鄙视名利。

执著专一,治学严谨。

虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

虽然才学高出当时一般人,却没有骄傲自大的情绪。总是举止得体,淡泊宁静,不爱结交庸俗的人。永元年间,被推荐为孝廉,没有去应荐,三公官署屡次召请去任职,(他)也不去应召。

虽才高于世,而无骄尚之情:虽……而……”,相当于“虽然……但是……”。文言文里,前边分句用“虽”,后边分句有时候用“而”“然”“犹”等词同它呼应。

举孝廉不行:(被)举为孝廉,没有去(应荐)。汉朝由地方官(太守)向中央举荐品行端正的人任以官职,被举荐的人称为“孝廉”。

连辟(bì)公府:屡次(被)公府征召。辟,召。公府,三公(太尉、司徒、司空)的公署。

“虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人”,说明其谦虚、踏实、超尘拔俗。

以上总写张衡德才兼备。

时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈。衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。精思傅会,十年乃成。大将军邓骘奇其才,累召不应。

当时社会长期太平无事,从王侯直到下边的官吏,没有谁不过度奢侈的。张衡就仿照班固的《两都赋》写了一篇《二京赋》,用来讽喻规劝。精心地构思写作,(经过)十年才完成。大将军邓骘认为他是奇才,多次召请,(他)也不去应召。

逾侈:过度奢侈。

班固《两都》:班固作的《两都赋》。两都,西汉的都城长安和东汉的都城洛阳。下文的“

二京”,也指长安和洛阳。

讽谏:用委婉的语言进行规劝而不直言其事。

傅会:文章的组织、布局、命意、修辞。也写作“附会”。

奇:形容词意动,认为……罕见。

累:多次。

此处是如何以《二京赋》为代表介绍张衡的文学成就的?

以《二京赋》为代表,介绍其写作背景、写作手段、写作动机和写作态度,并通过“大将军邓骘奇其才”从侧面表现张衡的才华过人。

分析第二部分

(科技成就)

衡善机巧,尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》、《算罔论》,言甚详明。

张衡擅长机械方面制造的技巧,尤其是在天文、气象、历法推算方面花心思。汉安帝常听说张衡精通天文、历法等术数方面的学问,公车特地征召任命他为郎中,(张衡)两次升迁后做了太史令。于是他研究、考察了自然界的变化,精妙地研究透了测天仪器的原理,制造了浑天仪,写了《灵宪》、《算罔论》等关于历法、数学方面的论著,论述十分详尽明白。

“善”字突出了张衡的科学才能,“尤”字突出了他在“天文阴阳历算”方面的特长。

张衡不慕名利,为何还出仕?

张衡出仕,也只是担任一些天文历算等方面的专业性职务,表明其为官不为名利,而是为了科学研究。

顺帝初,再转复为太史令。衡不慕当世,所居之官辄积年不徙。自去史职,五载复还。

(汉)顺帝初年,(张衡)两次转任再次担任了太史令。他不趋附当时的权贵,所担任的官职总是多年得不到提升。从离开太史令职务,五年后才恢复原职。

他不趋炎附势以抬高地位、牟取私利,所以其官“积年不徒”。也正因为如此,他才能把主要精力用于科研,取得重大的科研成果。

为什么张衡“所居之官辄积年不徙”?

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

(顺帝)阳嘉元年,(张衡)又制造了候风地动仪。是用纯铜铸造的,圆直径有八尺,上下两部分相合盖住,中间凸起,样子象个大酒樽。外面用篆体文字和山、龟、鸟、兽的图案装饰,内部中央有根粗大的铜柱,铜柱周围伸出八条滑道,(还)设置了机关(用来)拨动机件。外面有八条铜龙,龙口各含一枚铜丸,(龙头)下面各有一个蛤蟆,张着嘴巴,准备接住龙口吐出的铜丸,仪器的枢纽和机件制造巧妙,都隐藏在酒樽形的仪器中,覆盖严密得没有一点缝隙。

衡善机巧,尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。

机巧:指器械方面制造的巧妙。

致思:用心思。

雅闻:常听说。雅,素常。

术学:关于术数方面的学问,指天文、历算等。

公车特征:公车特地征召。公车,汉代官署名。臣民上书和征召,都由公车接待。

张衡擅长机械方面制造的技巧,尤其专心研究天文、气象、岁时节候的推算。汉安帝常听说张衡精通天文、历法等术数方面的学问,就派官府专车,特地召请(张衡)任命他为郎中,后又升为太史令。

“善”字突出了张衡的科学才能,“尤”字突出了他在“天文阴阳历算”方面的特长。

张衡不慕名利,为何还出仕?

张衡出仕,也只是担任一些天文历算等方面的专业性职务,表明其为官不为名利,而是为了科学研究。

遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》《算罔论》,言甚详明。

研核:研究考验。

妙尽璇机之正:精妙地研究透了测天仪器的道理。璇机,玉

饰的测天仪器。也写作“璇玑”。

浑天仪:一种表示天象的仪器,类似现在的天球仪。

《灵宪》《算罔论》:《灵宪》,历法书。《算罔论》,算术书。

于是他研究、考察了自然界的变化,精妙透彻地掌握了测天仪器的原理,制造了浑天仪,写了《灵宪》《算罔论》等关于历法、数学方面的论著,论述十分详尽明白。

记叙张衡在做太史令期间的研究成果。

顺帝初,再转复为太史令。衡不慕当世,所居之官辄积年不徙。自去史职,五载复还。

再转复为太史令:转任两次,又做了太史令。第一次由太

史令转任公车司马令,第二次由公车司马令转任太史令。

不慕当世:不趋附当时的权贵。当世,指权臣大官。

徙:迁升,提拔。

顺帝初年,又被调回重当太史令。他不慕高官厚禄,所担任的官职,常常多年得不到提升。从离开太史令职务,五年后又恢复原职。

他不趋炎附势以抬高地位、牟取私利,所以其官“积年不徒”。也正因为如此,他才能把主要精力用于科研,取得重大的科研成果。

为什么张衡“所居之官辄积年不徙”?

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

候风地动仪:一种测验地震的仪器。也有人说这是两种仪器,一是测验风向的候风仪,一是测验地震的地动仪。

员径:即圆径。员,通“圆”。

合盖隆起:上下两部分相合盖住,中央凸起。

饰以篆文山龟鸟兽之形:以篆文山龟鸟兽之形饰,状语后置。

(顺帝)阳嘉元年,(

张衡)又制造了候风地动仪。是用纯铜铸造的,直径有八尺,上下两部分相合盖住,中央凸起,样子像个大酒樽。外面用篆体文字和山、龟、鸟、兽的图案装饰。

中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

都柱:粗大的铜柱。都,大。

傍行八道:这个仪器已失传。推测起来,大约是在大柱的周围,设四根横杆,交叉起来,按照东、西、南、北、东南、西南、西北、东北八个方向,和八个龙头相衔接。

施关发机:设置关键(用来)拨动机件。关,枢纽、关键。

发,拨动。

牙机巧制:枢纽和(各种)机件的巧妙构造。牙,发动机件的枢纽。制,形制、构造。覆盖:盖上盖。

际:缝隙。

内部中央有根粗大的铜柱,铜柱周围伸出八条滑道,设置关键,(用来)拨动机件。外面有八条铜龙,龙口各含一枚铜丸,(龙头)下面各有一个蛤蟆,张着嘴巴,准备接住龙口吐出的铜丸,仪器的枢纽和机件制造的巧妙,都隐藏在酒樽形的仪器中,覆盖严密得没有一点缝隙。

以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

作者是如何详细介绍候风地动仪的?

先写材料,再从大小、形状以及外形的雕饰综述整体的构造,再以“中有都柱”一句从外过渡到内,分述内部构造,然后又回述整体构造。使读者既能看到地动仪的完整形象,又能理解其内部构造。这是抓住事物的特征,按照事物本身的内在联系进行说明的。

如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。

如果发生地震,仪器外面的龙就震动起来,机关发动龙口吐出铜丸,下面的蛤蟆就把它接住。(铜丸)震击的声音清脆响亮,守候仪器的人凭借此知道发生了地震。(地震发生时)只有一条龙的机关发动,另外七个龙头丝毫不动,寻找它指示的方向,就能知道地震的地方。用实际发生的地震来检验仪器,完全相符,灵验如神。从有典籍记载以来,还从来不曾有过这样的情形。

写地动仪的工作原理。“振”“吐”“衔”几个动词,说明各个部件的功能灵敏。“虽一龙发机,而七首不动”说明报震准确。

曾经有一次一条龙的机关发动了,可是(洛阳)并没有感到地震,京城里的学者都对它没有应验感到奇怪。几天后,驿站传送文书的人来了,证明果然(在)陇西发生了地震,于是全都叹服地动仪的巧妙。从此以后,(朝廷)就责成史官根据地动仪记载每次地震发生的方位。

尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

运用典型事例,进一步突出了候风地动仪的灵敏度和准确性,而且“皆服其妙”与“合契若神”相呼应,与“咸怪其无征”相映成趣,增强了文章的可信度,使文章于平实中透出情致。

引用陇西地震一事有什么作用?

如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。

激扬:指声音高亢清远。

方面:方向。

乃:就。

如果发生地震,仪器外面的龙就震动起来,机关发动,龙口吐出铜丸,下面的蛤蟆就把它接住.(铜丸)震击的声音清脆响亮,守候仪器的人因此知道发生了地震。(地震发生时)虽然只有一条龙的机关发动,另外七个龙头丝毫不动,寻找它的方向,就能知道地震的地方。

写地动仪的工作原理。“振”“吐”“衔”几个动词,说明各个部件的功能灵敏。“虽一龙发机,而七首不动”说明报震准确。

验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

合契若神:(彼此)符合,(灵验)如神。合契,符合、相合。

无征:没有应验。

驿:这里指驿站上传送文书的人。

陇西:汉朝郡名,在今甘肃兰州、临洮、陇西一带。

所从方起:从哪个方向发生。

用实际发生的地震来检验仪器,彼此完全相符,灵验如神。从古籍的记载中,还看不到这样的仪器。

曾有一次,一条龙的机关发动了,可是(洛阳)并没有感到地震,京城里的学者都责怪地动仪不灵验。几天后,驿站上传送文书的人来了,证明果然在陇西地区发生了地震,于是全都叹服它的奇妙。从此以后,(朝廷)就责成史官根据地动仪,记载每次地震发生的方位。

运用典型事例,进一步突出了候风地动仪的灵敏度和准确性,而且“皆服其妙”与“合契若神”相呼应,与“咸怪其无征”相映成趣,增强了文章的可信度,使文章于平实中透出情致。

引用陇西地震一事有什么作用?

文章是按照什么顺序来介绍候风地动仪的?

时间和名称——

材料外形——

内部构造——

作用——

效果验证——

评价——

投入使用——

阳嘉元年、候风地动仪

以精铜铸成;圆径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蛛,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

如有地动,……寻其方面,乃知震之所在。

验之以事,合契若神。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。

自书典所记,未之有也。

自此以后,乃令史官记地动所从方起。

分析第三部分

(政治才干)

时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事。

后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。尝问天下所疾恶者。宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。阉竖恐终为其患,遂共谗之。衡常思图身之事,以为吉凶倚仗,幽微难明。乃作《思玄赋》以宣寄情志。

当时政治越来越腐败,权力向下移,张衡于是给皇帝上疏陈述这些事情。后来张衡升任侍中,顺帝任用他入宫廷,(在)自己旁边对国家的政事提出意见。(顺帝)曾经询问张衡天下所痛恨的人。宦官们害怕他说自己的坏话,都给他递眼色,张衡没用实话回答然后出去了。宦官们还是担心张衡终究会成为他们的祸患,于是就一起毁谤张衡。

张衡也常思考图谋自身安全的事,认为祸福相因,幽深微妙难以看清。于是作《思玄赋》来抒发寄托情感志趣。

张衡为何写作《思玄赋》?

因为张衡让宦官们忌惮,虽然他在皇帝面前谨慎应对,没说实话,但最终还是遭到诋毁。这些经历让他感到人生幽微难明,所以写作《思玄赋》来寄托情志。

“上疏陈事”说明张衡敢说真话,“帝引在帷幄”说明张衡深受皇帝信任。

永和初,出为河间相。时国王骄奢,不遵典宪;又多豪右,共为不轨。衡下车,治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理。视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。年六十二,永和四年卒。

永和初年,张衡被调出京城去当河间王刘政的相国。当时河间王骄横奢侈,不遵守法令制度;(河间地区)又有很多豪门大户,和刘政一道胡作非为,张衡一到任,就治理严厉,整顿法制,暗中探知一些奸党分子的姓名,一下子全都逮捕拘押,官民上下都很敬畏恭顺,赞颂河间地区政治清明。张衡治理河间政务三年后,就向朝廷上书请求辞职告老还乡,朝廷却把他调回京城,任命为尚书。(张衡)活到六十二岁,永和四年与世长辞。

“阴知奸党名姓,一时收禽”表现了张衡的政治智慧,“上下肃然,称为政理”表现其政绩卓然。虽笔墨寥寥,却写出一位形象可感、形神丰满的廉吏。

时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事。后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。尝问天下所疾恶者。宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。

渐损:衰微,减少。

疏:古代臣子上给皇帝的奏章。

引:请。

帷幄:这里指皇宫。

讽议左右:在皇帝的左右,对国家的政事提出意见。

疾恶:痛恨。

目之:给他递眼色。

诡对:不用实话对答。

当时政治越来越腐败,大权落到了宦官手里,张衡于是给皇帝上疏陈述政事,提出关于政事的意见。后来张衡升任侍中,顺帝任用他入宫廷,在自己左右对国家的政事提出意见。顺帝曾经询问张衡天下所痛恨的人。宦官们害怕他说自己的坏话,都给他使眼色,张衡便用一些不易捉摸的话回答后出来了。

“上疏陈事”说明张衡敢说真话,“帝引在帷幄”说明张衡深受皇帝信任。

阉竖恐终为其患,遂共谗之。衡常思图身之事,以为吉凶倚伏,幽微难明,乃作《思玄赋》以宣寄情志。

阉竖:对宦官的蔑称。

谗:说别人的坏话。

图身之事:图谋自身安全的事。

吉凶倚伏:祸福相因。出《老子》:祸兮福所倚,福兮祸所伏。

幽微难明:幽深微妙,难以看清。

宣寄情志:表达和寄托自己的情意。

这些阉人竖子还是担心张衡终究会成为他们的祸害,于是就群起而毁谤张衡。张衡也常考虑自身安全的事,认为祸福相因,幽深微妙,难以知道。于是作《思玄赋》来抒发和寄托自己的感情志趣。

张衡为何写作《思玄赋》?

因为张衡让宦官们忌惮,虽然他在皇帝面前谨慎应对,没说实话,但最终还是遭到诋毁。这些经历让他感到人生幽微难明,所以写作《思玄赋》来寄托情志。

永和初,出为河间相。时国王骄奢,不遵典宪;又多豪右,共为不轨。衡下车,治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理。

典宪:典章法制。

豪右:豪族大户。右,右族,即豪族。秦汉时,豪族住在城市的右边,故称“豪右”。

下车:指官吏初到任。

治威严:治理严厉。治,治理。

阴知:暗中查知。

肃然:政治清明。

政理:政治清明。

(顺帝)永和初年,张衡被调出京城,去当河间王刘政的相国。当时河间王骄横奢侈,不遵守法令制度;(河间地区)又有很多豪门大户,和刘政一道胡作非为,张衡一到任就治理严厉,整顿法制,暗中探知一些奸党分子的姓名,一下子全都抓起来,官民上下都很敬畏,赞颂河间地区政治清明。

“阴知奸党名姓,一时收禽”表现了张衡的政治智慧,“上下肃然,称为政理”表现其政绩卓然。虽笔墨寥寥,却写出一位形象可感、形神丰满的廉吏。

视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。年六十二,永和四年卒。

视事:这里指官员到职工作。

乞骸骨:封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,

意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

征拜:征召授予官职。

张衡到职工作三年后,就向朝廷上书,请求辞职告老还乡,朝廷却把他调回京城,任命为尚书。(张衡)活到六十二岁,永和四年与世长辞。

结构图解

张

衡

传

科学成就

品格文才

政治才干

无骄尚之情

不慕名利

敢于讽谏

通五经、六艺

才高于世

举——不行

辟——不就

召——不应

善机巧——作浑天仪(略)

善术算——著《灵宪》、《算罔论》(略)

造候风地动仪

时间、名称

构造、功能

效验、使用

(详)

为河间相——政治法度——称为政理

全面发展

世所罕见

重点探究

1.根据课文内容梳理张衡事迹,看看张衡是一个怎样的人。

①天资聪颖——少善属文。

②后天勤奋,注重实践,博古通今——游于三辅,因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺。

③谦虚踏实、超尘拔俗——虽才高于世,

而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。

④不慕名利——举孝廉不行,连辟公府不就;大将军邓骘奇其才,累召不应。

⑤有钻研精神、创新精神——精思傅会,

十年乃成;研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪.....

;复造候风地动.....未之有也。

⑥关心国事,有政治才干——作《二京赋》,

因以讽谏;时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事;治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽。

⑦洞察世情,小心谨慎——诡对而出;常思图身之事;

上书乞骸骨。

总结:通过上述分析,我们可以发现张衡身上具备文理兼通、学识深厚、质朴谦逊、不慕名利、潜心治学、态度严谨等优秀品质,这是他取得科学成就、名垂青史的根本原因。

重点探究

2.张衡为河间相的时候“治威严整法度”,可在“视事三年”之后,就“上书乞骸骨”。如何看待张衡的这些行为?

张衡这些看似矛盾的行为,并没有表明他的软弱,而是表现出一个政治家敏锐的政治眼光,清醒的政治头脑,高明的政治手段。面对不同时期的政治形势有不同的处理方式:“天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈”时,他作《二京赋》,是为婉转讽谏;身在朝中,遭人嫉恨时,他作《思玄赋》以“宣寄情志”;在地方,掌握了权力,他就大力铲除奸徒丑类。从中我们可以看到一个正直、真实的张衡。

重点探究

张衡的这些行为揭示了他内心的矛盾。他先是不做官,想洁身避祸,后来在不得已入官场后,他洞察当时的社会世情,特别是政治旋涡中的“吉凶倚伏,幽微难明”,因此,“常思图身之事”。当他狠狠地打击了河间王的势力后,也就急流勇退,做出了极明智的决策一“上书乞骸骨”。

这些让我们看到了一个正直的官吏当时内心的苦闷,在无力除恶、无法避祸的情况下,只好独善其身了。

重点探究

3.本文写了张衡的文学才能、科学成就和政治才千三个方面的内容,却并非彼此独立。它们是如何相互联系的?

全文分三个部分,每个部分着重写了一个方面的内容,而彼此又相互联系。比如第一部分的“从容淡静”与第二部分的“不慕当世”互为印证;第一部分的“不好交接俗人”“自王侯以下莫不逾侈。街....因以讽谏”与第三部分出任河间相时的“治感严整法..称为政理“互为印证:又如第一部分的“通五经,贯六艺”“才高子世”与第二部分的“尤致思于天文明阳历算”“著《灵宪》《算周论》,言甚详明”互为印证。从中我们可以看到张街无论是平时为人还是处理改事,无论是谦逊自处还是潜心科研,都是前后一贯的,而不是彼此孤立的。

主题归纳

本文较详细地记述了张衡的一生,描述了他在文学、科学技术政治等领域的诸多才能和表现,重点突出了他一生中辉煌的科学成就,塑造了一个博学多才、从容淡泊、品德高尚的文人学者形象,表达了作者对张衡的由衷敬佩之情。

写作特色

①按照时间顺序介绍人物。

本文是人物传记,介绍人物以时间为经,以事迹为纬。又章叙述的时间线索很清晰。

②以记叙为主。

从表达方式上说,文章以记叙为主。第4段写候风地动仪,又以说明为主,辅以记叙。

写作特色

③注重剪裁,详略得当。

本文介绍了张衡在文学、科学技术、政治等方面的才能和成就。其中,以科学技术方面的才能和成就为重点详写。在介绍科学技术方面的才能和成就时,又突出介绍了候风地动仪,浑天仪则一笔带过。这样详略得当的安排,使文章重点突出,人物形象鲜明。

④正、侧面描写相结合。

作者正面介绍了张衡德才兼备的特点,同时用邓骘、安帝、宦臣等从侧面衬托张衡。

归纳文言知识

通假字

1、一时收禽:

2、员径八尺:

3、傍行八道:

4、形似酒尊:

“禽”通“擒”,擒拿。

“员”通“圆”。

“傍”通“旁”,周围。

“尊”通“樽”,酒器。

古今异义?

?1.常从容淡静?

(古义:举止适度得体。今义:不慌不忙,沉着镇定。)?

2.举孝廉不行?

(古义:不去?(?应荐?)?。今义:不可以。?)

3.公车特征拜郎中

(?古义:特地征召。今义:事物的特点、征象、标志等。)?

?4.覆盖周密无际?

(古义:四周严密。今义:周到细致。?)

???

古今异义?

5.振声激扬?

(古义:激越、传扬。此指清脆响亮。

今义:激动昂扬或激励使振作起来。

“激扬文字”中是激浊扬清的意思。?)

6.寻其方面

(?古义:方向。今义:事情或事物的一面。?)

7.衡下车,治威严?

(古义:官吏初到任。今义:从车上下来。?)

词类活用?

1、时天下承平日久?(名作状,当时。?)

2、皆共目之(名作动,递眼色)

3、妙尽璇机之正?

(尽:形作动,研究透了;正:形作名,正确的道理。)

4、大将军邓骘奇其才

(?形容词意动用法,以……为奇。?)

5、衡少善属文(?形作动,擅长,善于。?)

一词多义?

属

衡少善属文

(动词,连缀)

有良田、美池桑竹之属

(量词,类)

亡国乱君相属

(动词,连接)

于是属诸大夫而告之

(动词,聚集)

属予作文以记之

(动词,同“嘱”,

委托,嘱托)

举酒属客

(动词,劝请,邀)

一词多义?

观

观太学

(动词,考察,学习)

予观夫巴陵胜状

(动词,看)

此则岳阳楼之大观也

(名词,景象)

大王见臣列观

(名词,宫廷中高大华丽的楼台)

就

连辟公府不就

(动词,就职,赴任)

金就砺则利

(动词,靠近)

于是荆轲遂就车而去

(动词,踏上,登上)

轲自知事不就

(动词,成功)

一词多义?

乃

衡乃拟班固《两都》作《二京赋》

(副词,就)

十年乃成

(副词,才)

若事之不济,此乃天也

(副词,是,就是)

今君乃亡赵走燕

(副词,却,竟)

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

(代词,你的)

一词多义?

征

公车特征拜郎中

(动词,征召)

京师学者威怪其无征

(动词,应验)

惠为市鞍马,从此替爷征

(动词,出征,征伐)

雍氏之役,

韩征甲与票于周

(动词,索取,求取)

每于色,发于声,

而后喻

(动词,表露)

有布缕之征,粟来之征

(名词,赋税)

观国之强弱贫富有征

(名词,征候,预兆)

一词多义?

制

其牙机巧制

(名词,形制、构造)

秦有余力而制其弊

(动词,制服

)

乃重修岳阳楼,增其旧制

(名词,规模)

善

安帝雅闻衡善术学

(动词,擅长,善于)

择其善者而从之

(形容词,好的)

积善成德,而神明自得

(名词,善行)

素善留侯张良

(动词,交好)

工欲善其事

(动词,使....好)

一词多义?

于

游于三辅,因人京师

(介词,到、在

)

虽才高于世,而无骄尚之

(介词,

比)

少焉,月出于东山之上

(介词,从)

贪于财货,好美姬

(介词,对、对于)

业精于勤,荒于嬉

(介词,由于)

此非孟德之困于周郎者乎

(介词,被)

于嗟鸠兮,无食桑葚

(叹词,通“吁”,表示赞叹、悲叹等)

一词多义?

因

游于三辅,因人京师

(连词,于是,就)

因以讽谏

(介词,通过,由)

伺者因此觉知

(介词,因为)

蒙故业,因遗策,南取汉中

(动词,因袭,遵循)

变法者因时而化

(动词,顺应)

于今无会因

(名词,原因,机会)

请以剑舞,因击沛公于坐

(介词,

介绍动作行为

发生的条件,可译为“趁”“趁着”)

特殊句式?

1.判断句

张衡字平子,南阳西鄂人

(“....也”表判断)

2.被动句

举孝廉不行,连辟公府不就

(“举”“辟”含被动意)

3.宾语前置句

自书典所记,未之有也

(“未之有也”即“未有之也”)

特殊句式?

4.状语后置句

尤致思于天文阴阳历算

(即

“尤于天文阴阳历算致思”)

饰以篆文山龟鸟兽之形

(即“以篆文山龟鸟兽之形饰”)

验之以事

(即“以事验之”)

文化知识?

(1)?五经:《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》?

(2)六艺(儒家经书):《诗》、《书》、《礼》、《易》、乐》、《春秋》

六艺(?学问和技能?):?礼、乐、射、御、书、数。??

(3)四书:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》。?

(4)经、传:

“经”批儒家的经典著作;“传”指注释、解说儒家经典著作的文字。?

(5)四史:

《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。?

文化知识?

官职任命、调动、贬谪等的词语

1、举:推荐。(被)举荐任官。(“举孝廉不行”)?

2、行:去应荐。?

3、辟:征召,(被)召。(“连辟公府不就”)

??

4、就:就职,任职。

5、召:召请来授官。(“累召不应”)

6、应:应职,接受官职。

7、拜:任命,授给官职。(“拜为上卿”)

文化知识?

8、迁:调动官职。(“再迁为太史令”)左迁,贬官。

9、转:调动官职。(“再转复为太史令”)

???

10、徙:调动官职。(“所居之官辄积年不徙”)

11、出:离京去外地为官。(“出为河间相”)

??

12、下车:指官吏初到任。(“衡下车”)

13、视事:指官员到职工作。(“视事三年”)

?

?

14、除:拜官。除旧职任新职。

15、乞骸骨:请求辞职,告老还乡。(“上书乞骸骨”)

??

张

衡

传

范

晔

他是文学家,二京大赋,气势恢宏;

他是书画家,东汉四家,上有其名;

他是数学家,圆周率说,千年第一;

他是发明家,浑天地动,构造奇精;

他是地理学家,地形图表,泽被后世;

他更是天文学家,洞观天象,拨正视听。

作者介绍

范晔(

398

-

445),字蔚宗,南朝宋顺阳(在今河南淅川东)人,历史学家。他少年时勤奋好学,博览群书,善写文章,精通音律,善弹琵琶,写得一手漂亮的隶书。曾任右军参军、新蔡太守、尚书吏部郎等职。元嘉初,彭城太妃卒,晔夜中酣饮,开北牖听挽歌为乐,左迁宣城太守。不得志,著《后汉书》,“欲因事就卷内发论,以正一代得失”。累迁左卫将军、太子詹事,意志不满。与孔熙先谋逆,参与拥立彭城王刘义康为帝,谋杀宋文帝,事败遭逮捕被杀。

《后汉书》文笔简练生动,议论部分具有强烈的抒彩,文字流畅,既具史学见识,又有较高文学价值。

文学常识

“前四史”之《后汉书》

《后汉书》由我国南朝宋历史学家范晔编撰,是一部记载东汉历史的纪传体史书,全书主要记述了上起汉光武帝建武元年(25),下至汉献帝建安二十五年(220),共195年的史事。原定编著百篇,仅完成帝纪十篇、列传八十篇。与《史记》《汉书》《三国志》并称为“前四史”。

《后汉书》大部分沿袭了《史记》《汉书》的现成体例,但又有所创新,比如在帝纪之后添置了皇后纪。东汉从和帝开始,连续有六个太后临朝,把她们的活动写成纪的形式,既名正言顺,又能准确地反映这一时期的政治特点。范晔是第一位在纪传体史书中专为妇女作传的史学家。

写作背景

张衡所处的时代,是东汉从强盛渐趋衰落的时代。这期间,外戚与宦官争权夺利,但又相互勾结。他们各谋私利,竞相奢华,亲戚攀援,贿赂公行,诈伪丛生,导致社会政治十分混乱。

东汉政权为了加强统治,把谶纬(“谶”chèn是秦汉间巫师方士编造的预示吉凶的隐语,“纬”是汉代神学附会儒家经义的一类书)思想与封建经典结合起来,制定了一整套庸俗经学与宗教神学相结合的统治理论,目的是麻痹人民的反抗意志。

张衡曾经针对这种谶纬风行于世的现实,勇敢地给皇帝上疏,认为“图谶虚妄,非圣人之,”.....皆欺世调有俗...宜收藏图谶,一禁绝之”。本文中张衡的为官之途与科技成就就是在这样的背景下形成的。

全

才

张

衡

张衡(78——139),东汉著名文学家、科学家、政治家。字平子。河南南阳西鄂人。被人们称为“科圣”。

曾两度担任执管天文的太史令。精通天文历算,创制世界上最早的利用水力转动的浑天仪和测定地震的地动仪。第一次正确解释了月食的成因,说明月光是日光的反照,月食是由于月球进入地影而产生的。

文学作品《二京赋》,《四愁诗》。

题目解说

本文是一篇评传,节选自《后汉书·张衡传》。张衡(78-139),字平子,南阳西鄂人,东汉科学家、文学家。在天文学上,张衡正确指出月球本身不发光,月光是日光的反射;设计并制造了候风地动仪;制成漏水转浑天仪。数学上,著有《算罔论》;文学作品有《二京赋》《归田赋》等。

本文记述了张衡在文学、科学技术、政治等方面的卓越贡献。

天

文

学

在天文学方面,他发明创造了“浑天仪”,是世界上第一台用水力推动的大型观察星象的天文仪器,著有《浑天仪图注》和《灵宪》等书,画出了完备的星象图。提出了“月光生于日之所照”的科学论断,第一次正确解释了月食的成因,说明月光是日光的反照,月食是由于月球进入地影而产生的。

浑

天

仪

地

震

学

在地震学方面,公元132年他发明创造了“地动仪”

,这是世界上第一架测定地震及方位的仪器,比欧洲早1700多年。

候

风

地

动

仪

地

理

学

在地理学方面,他绘制有完备的地形图,并研制出了记里鼓车和指南车等。

记

里

鼓

车

指

南

车

气

象

学

在气象学方面,他制造出了"侯风仪",是一种预测风力、风向的仪器,比西方的风信鸡早1000多年。

数

学

在数学方面,他著有《算罔论》,并计算出圆周率的值在3.1466和3.1622之间。在1800多年前就能有这样精确的计算,不能不使人们感到惊叹。

机

械

学

在机械学方面,他制造的"独飞木雕"是世界上最早的飞行器,还制造有土圭(日影器)、活动日历等。

日

影

器

艺

术

在艺术方面,他居东汉著名的六大画家之首,善画神兽。(东汉六大画家:张衡、赵歧、刘褒、蔡鱼、刘旦、杨鲁

。)

文学成就:

《二京赋》(

《东京赋》、《西京赋》)描写洛阳,长安的繁华,讽刺贵族官僚的荒淫无耻,描述了一些民情风俗,表现了作者对封建统治危机四伏的深刻忧虑。

人们至今仍然怀念着张衡,一九五五年全国发行过纪念邮票。一九五六年南阳重修他的坟墓和读书台,中国科学院院长郭沫若曾在他的纪念碑上题道:“如此全面发展之人物,在世界史上亦所罕见,万祀千龄,令人敬仰。”原全国人大副委员长严济慈题词赞道:“精仪揭天地,科圣著千秋”。

传记的种类:

自传、小传、评传、别传、外传等。

《张衡传》属于评传。评传既记叙人物的事迹,

又评价探讨人物的思想状况、人物所处的时代背

景、思想发展过程和对人类的贡献。

注意:

传记叙述一个人的生平,并不在于也不可能把

一个人的一生的全部经历,事无巨细都写下来,只

能记一生中的主要事件,同时显示他的品格特点。

传记的一般写法:

先写人名,籍贯,品性综述……

然后按时间顺序选择典型事例表现人物性格品质

人物传记

人物生平

典型事例,主要成就,凸显其品性

熟人及后人评价

正面描写

侧面描写

详略得当

张衡纪念邮票

张衡纪念币

地动仪纪念邮票

张

衡

墓

张

衡

墓

张

衡

墓

张

衡

故

居

与

张

衡

墓

庐

阅读课文,读准字音

属(

)文?

连辟

(

)

逾侈(

)

邓骘(

)???

璇(

)机???

算罔论(

)

中有都(

)柱?????

傍(

)行八道

蟾蜍(

)

帷幄(

)

乞骸(

)骨

zhǔ

chǐ

zhì

xuán

wǎng

dū

páng

chán

chú

wéi

wò

hái

bì

思考

1.从传记中可以看出张衡一生中经历了几位皇帝?

2.本文介绍了张衡的哪些方面的才能和成就?重点叙述的是什么?

1.从传记中可以看出张衡一生中经历了几位皇帝?

四位皇帝:东汉章帝

和帝

安帝

顺帝。

不难看出,写人物传记多按时间顺序组材,本文也是以时间为经线来写的,时间虽长,但叙事清晰。

2.本文介绍了张衡的哪些方面的才能和成就?重点叙述的是什么?

第一部分(1)

记述张衡的学业、品德和文学的成就。(文学成就)

第二部分(2~4)介绍张衡在科学技术上的成就。(科技成就)

第三部分(5~6)介绍张衡在政治上的才能和成就。(政治才干)

其中,又以科学方面的才能和成就作为重点详写,在介绍科学才能成就时又突出了候风地动仪的研究制造,详略恰当。

分析第一部分

(学业、品德、文学成就)

张衡,字平子,南阳西鄂人也。衡少善属文,游于三辅,因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺。虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

张衡,字平子,是南阳郡西鄂县人。张衡年轻时就善写文章,在故都长安及其附近地区游学,并趁机前往京城洛阳,到太学学习,于是通晓了五经、六艺。虽然才学比当时一般人高,却没有骄傲自大的情绪。(他)总是稳重得体,淡泊宁静,不爱结交庸俗的人。(汉和帝)永元年间,被推荐为孝廉,没有去应荐;屡次被公府征召,(他)也不去就任。

“少善属文”,说明张衡天资聪颖;“游于三辅”“观学”“通五经”“贯六艺”,说明其后天勤奋,注重实践,博古通今。

“虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人”,说明其谦虚、踏实、超尘拔俗。

以上总写张衡德才兼备。

时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈。衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。精思傅会,十年乃成。大将军邓骘奇其才,累召不应。

当时社会长期太平无事,从王侯直到下面的一般官吏,没有谁不过度奢侈的。张衡就仿照班固的《两都赋》写了一篇《二京赋》,就用(此)来讽喻规劝。精心地构思润色,(经过)十年才完成。大将军邓骘认为他是奇才,多次召请,(他)也不去应召。

此处是如何以《二京赋》为代表介绍张衡的文学成就的?

以《二京赋》为代表,介绍其写作背景、写作手段、写作动机和写作态度,并通过“大将军邓骘奇其才”从侧面表现张衡的才华过人。

这一段介绍张衡哪些方面?

先写姓名、字和籍贯,这是史书纪传体例的通例。

再写他的才学非凡。年少时便“善属文”;游三辅、观太学;“通五经”、“贯六艺”,全面发展。

后到他的品德。

一是“无骄尚之情”。

二是“从容淡静”“不慕当世”。

一是“无骄尚之情”。

他年少时便“善属文”、“通五经”、“贯六艺”,全面发展,甚至“才高于世”,却始终“无骄尚之情”,这确是难能可贵的。正是由于不尚虚浮而又谦逊踏实的品德(治学的基础),他才能把全副精力扑在科研工作上,在获得两次担任太史令、有机会观察天象博览群书的客观条件之后,浑天仪、《灵宪》、《算罔论》,乃至候风地动仪得以相继问世。

二是“从容淡静”“不慕当世”。他不慕名利,先是“举孝廉不行”、“连辟公府不就”、“累召不应”,以后做了官,哪怕“所居之官辄积年不徙”他也无所谓,由此反复说明了张衡的高洁。不仅如此,他还“不好交接俗人”,不满当时“王侯以下”的“逾侈”的风气,经十年苦心构思写成《二京赋》用以讽谏,可见他品行端正,忧国忧民;一上任河间相,立即“治威严,整法度”,将图谋不轨的“奸党”“一时收禽”,都反映了他对当时奢靡庸俗风尚的不满和对不轨行动的斗争。这是他从容淡静、不尚虚浮的品德。

体会:

你从第一段悟出了什么?

(张衡为什么有如此高的文学才华?)

天资聪明,勤奋好学。

谦逊持重,鄙视名利。

执著专一,治学严谨。

虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

虽然才学高出当时一般人,却没有骄傲自大的情绪。总是举止得体,淡泊宁静,不爱结交庸俗的人。永元年间,被推荐为孝廉,没有去应荐,三公官署屡次召请去任职,(他)也不去应召。

虽才高于世,而无骄尚之情:虽……而……”,相当于“虽然……但是……”。文言文里,前边分句用“虽”,后边分句有时候用“而”“然”“犹”等词同它呼应。

举孝廉不行:(被)举为孝廉,没有去(应荐)。汉朝由地方官(太守)向中央举荐品行端正的人任以官职,被举荐的人称为“孝廉”。

连辟(bì)公府:屡次(被)公府征召。辟,召。公府,三公(太尉、司徒、司空)的公署。

“虽才高于世,而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人”,说明其谦虚、踏实、超尘拔俗。

以上总写张衡德才兼备。

时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈。衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。精思傅会,十年乃成。大将军邓骘奇其才,累召不应。

当时社会长期太平无事,从王侯直到下边的官吏,没有谁不过度奢侈的。张衡就仿照班固的《两都赋》写了一篇《二京赋》,用来讽喻规劝。精心地构思写作,(经过)十年才完成。大将军邓骘认为他是奇才,多次召请,(他)也不去应召。

逾侈:过度奢侈。

班固《两都》:班固作的《两都赋》。两都,西汉的都城长安和东汉的都城洛阳。下文的“

二京”,也指长安和洛阳。

讽谏:用委婉的语言进行规劝而不直言其事。

傅会:文章的组织、布局、命意、修辞。也写作“附会”。

奇:形容词意动,认为……罕见。

累:多次。

此处是如何以《二京赋》为代表介绍张衡的文学成就的?

以《二京赋》为代表,介绍其写作背景、写作手段、写作动机和写作态度,并通过“大将军邓骘奇其才”从侧面表现张衡的才华过人。

分析第二部分

(科技成就)

衡善机巧,尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》、《算罔论》,言甚详明。

张衡擅长机械方面制造的技巧,尤其是在天文、气象、历法推算方面花心思。汉安帝常听说张衡精通天文、历法等术数方面的学问,公车特地征召任命他为郎中,(张衡)两次升迁后做了太史令。于是他研究、考察了自然界的变化,精妙地研究透了测天仪器的原理,制造了浑天仪,写了《灵宪》、《算罔论》等关于历法、数学方面的论著,论述十分详尽明白。

“善”字突出了张衡的科学才能,“尤”字突出了他在“天文阴阳历算”方面的特长。

张衡不慕名利,为何还出仕?

张衡出仕,也只是担任一些天文历算等方面的专业性职务,表明其为官不为名利,而是为了科学研究。

顺帝初,再转复为太史令。衡不慕当世,所居之官辄积年不徙。自去史职,五载复还。

(汉)顺帝初年,(张衡)两次转任再次担任了太史令。他不趋附当时的权贵,所担任的官职总是多年得不到提升。从离开太史令职务,五年后才恢复原职。

他不趋炎附势以抬高地位、牟取私利,所以其官“积年不徒”。也正因为如此,他才能把主要精力用于科研,取得重大的科研成果。

为什么张衡“所居之官辄积年不徙”?

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

(顺帝)阳嘉元年,(张衡)又制造了候风地动仪。是用纯铜铸造的,圆直径有八尺,上下两部分相合盖住,中间凸起,样子象个大酒樽。外面用篆体文字和山、龟、鸟、兽的图案装饰,内部中央有根粗大的铜柱,铜柱周围伸出八条滑道,(还)设置了机关(用来)拨动机件。外面有八条铜龙,龙口各含一枚铜丸,(龙头)下面各有一个蛤蟆,张着嘴巴,准备接住龙口吐出的铜丸,仪器的枢纽和机件制造巧妙,都隐藏在酒樽形的仪器中,覆盖严密得没有一点缝隙。

衡善机巧,尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。

机巧:指器械方面制造的巧妙。

致思:用心思。

雅闻:常听说。雅,素常。

术学:关于术数方面的学问,指天文、历算等。

公车特征:公车特地征召。公车,汉代官署名。臣民上书和征召,都由公车接待。

张衡擅长机械方面制造的技巧,尤其专心研究天文、气象、岁时节候的推算。汉安帝常听说张衡精通天文、历法等术数方面的学问,就派官府专车,特地召请(张衡)任命他为郎中,后又升为太史令。

“善”字突出了张衡的科学才能,“尤”字突出了他在“天文阴阳历算”方面的特长。

张衡不慕名利,为何还出仕?

张衡出仕,也只是担任一些天文历算等方面的专业性职务,表明其为官不为名利,而是为了科学研究。

遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》《算罔论》,言甚详明。

研核:研究考验。

妙尽璇机之正:精妙地研究透了测天仪器的道理。璇机,玉

饰的测天仪器。也写作“璇玑”。

浑天仪:一种表示天象的仪器,类似现在的天球仪。

《灵宪》《算罔论》:《灵宪》,历法书。《算罔论》,算术书。

于是他研究、考察了自然界的变化,精妙透彻地掌握了测天仪器的原理,制造了浑天仪,写了《灵宪》《算罔论》等关于历法、数学方面的论著,论述十分详尽明白。

记叙张衡在做太史令期间的研究成果。

顺帝初,再转复为太史令。衡不慕当世,所居之官辄积年不徙。自去史职,五载复还。

再转复为太史令:转任两次,又做了太史令。第一次由太

史令转任公车司马令,第二次由公车司马令转任太史令。

不慕当世:不趋附当时的权贵。当世,指权臣大官。

徙:迁升,提拔。

顺帝初年,又被调回重当太史令。他不慕高官厚禄,所担任的官职,常常多年得不到提升。从离开太史令职务,五年后又恢复原职。

他不趋炎附势以抬高地位、牟取私利,所以其官“积年不徒”。也正因为如此,他才能把主要精力用于科研,取得重大的科研成果。

为什么张衡“所居之官辄积年不徙”?

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

候风地动仪:一种测验地震的仪器。也有人说这是两种仪器,一是测验风向的候风仪,一是测验地震的地动仪。

员径:即圆径。员,通“圆”。

合盖隆起:上下两部分相合盖住,中央凸起。

饰以篆文山龟鸟兽之形:以篆文山龟鸟兽之形饰,状语后置。

(顺帝)阳嘉元年,(

张衡)又制造了候风地动仪。是用纯铜铸造的,直径有八尺,上下两部分相合盖住,中央凸起,样子像个大酒樽。外面用篆体文字和山、龟、鸟、兽的图案装饰。

中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

都柱:粗大的铜柱。都,大。

傍行八道:这个仪器已失传。推测起来,大约是在大柱的周围,设四根横杆,交叉起来,按照东、西、南、北、东南、西南、西北、东北八个方向,和八个龙头相衔接。

施关发机:设置关键(用来)拨动机件。关,枢纽、关键。

发,拨动。

牙机巧制:枢纽和(各种)机件的巧妙构造。牙,发动机件的枢纽。制,形制、构造。覆盖:盖上盖。

际:缝隙。

内部中央有根粗大的铜柱,铜柱周围伸出八条滑道,设置关键,(用来)拨动机件。外面有八条铜龙,龙口各含一枚铜丸,(龙头)下面各有一个蛤蟆,张着嘴巴,准备接住龙口吐出的铜丸,仪器的枢纽和机件制造的巧妙,都隐藏在酒樽形的仪器中,覆盖严密得没有一点缝隙。

以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

作者是如何详细介绍候风地动仪的?

先写材料,再从大小、形状以及外形的雕饰综述整体的构造,再以“中有都柱”一句从外过渡到内,分述内部构造,然后又回述整体构造。使读者既能看到地动仪的完整形象,又能理解其内部构造。这是抓住事物的特征,按照事物本身的内在联系进行说明的。

如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。

如果发生地震,仪器外面的龙就震动起来,机关发动龙口吐出铜丸,下面的蛤蟆就把它接住。(铜丸)震击的声音清脆响亮,守候仪器的人凭借此知道发生了地震。(地震发生时)只有一条龙的机关发动,另外七个龙头丝毫不动,寻找它指示的方向,就能知道地震的地方。用实际发生的地震来检验仪器,完全相符,灵验如神。从有典籍记载以来,还从来不曾有过这样的情形。

写地动仪的工作原理。“振”“吐”“衔”几个动词,说明各个部件的功能灵敏。“虽一龙发机,而七首不动”说明报震准确。

曾经有一次一条龙的机关发动了,可是(洛阳)并没有感到地震,京城里的学者都对它没有应验感到奇怪。几天后,驿站传送文书的人来了,证明果然(在)陇西发生了地震,于是全都叹服地动仪的巧妙。从此以后,(朝廷)就责成史官根据地动仪记载每次地震发生的方位。

尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

运用典型事例,进一步突出了候风地动仪的灵敏度和准确性,而且“皆服其妙”与“合契若神”相呼应,与“咸怪其无征”相映成趣,增强了文章的可信度,使文章于平实中透出情致。

引用陇西地震一事有什么作用?

如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。

激扬:指声音高亢清远。

方面:方向。

乃:就。

如果发生地震,仪器外面的龙就震动起来,机关发动,龙口吐出铜丸,下面的蛤蟆就把它接住.(铜丸)震击的声音清脆响亮,守候仪器的人因此知道发生了地震。(地震发生时)虽然只有一条龙的机关发动,另外七个龙头丝毫不动,寻找它的方向,就能知道地震的地方。

写地动仪的工作原理。“振”“吐”“衔”几个动词,说明各个部件的功能灵敏。“虽一龙发机,而七首不动”说明报震准确。

验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

合契若神:(彼此)符合,(灵验)如神。合契,符合、相合。

无征:没有应验。

驿:这里指驿站上传送文书的人。

陇西:汉朝郡名,在今甘肃兰州、临洮、陇西一带。

所从方起:从哪个方向发生。

用实际发生的地震来检验仪器,彼此完全相符,灵验如神。从古籍的记载中,还看不到这样的仪器。

曾有一次,一条龙的机关发动了,可是(洛阳)并没有感到地震,京城里的学者都责怪地动仪不灵验。几天后,驿站上传送文书的人来了,证明果然在陇西地区发生了地震,于是全都叹服它的奇妙。从此以后,(朝廷)就责成史官根据地动仪,记载每次地震发生的方位。

运用典型事例,进一步突出了候风地动仪的灵敏度和准确性,而且“皆服其妙”与“合契若神”相呼应,与“咸怪其无征”相映成趣,增强了文章的可信度,使文章于平实中透出情致。

引用陇西地震一事有什么作用?

文章是按照什么顺序来介绍候风地动仪的?

时间和名称——

材料外形——

内部构造——

作用——

效果验证——

评价——

投入使用——

阳嘉元年、候风地动仪

以精铜铸成;圆径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蛛,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

如有地动,……寻其方面,乃知震之所在。

验之以事,合契若神。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。

自书典所记,未之有也。

自此以后,乃令史官记地动所从方起。

分析第三部分

(政治才干)

时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事。

后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。尝问天下所疾恶者。宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。阉竖恐终为其患,遂共谗之。衡常思图身之事,以为吉凶倚仗,幽微难明。乃作《思玄赋》以宣寄情志。

当时政治越来越腐败,权力向下移,张衡于是给皇帝上疏陈述这些事情。后来张衡升任侍中,顺帝任用他入宫廷,(在)自己旁边对国家的政事提出意见。(顺帝)曾经询问张衡天下所痛恨的人。宦官们害怕他说自己的坏话,都给他递眼色,张衡没用实话回答然后出去了。宦官们还是担心张衡终究会成为他们的祸患,于是就一起毁谤张衡。

张衡也常思考图谋自身安全的事,认为祸福相因,幽深微妙难以看清。于是作《思玄赋》来抒发寄托情感志趣。

张衡为何写作《思玄赋》?

因为张衡让宦官们忌惮,虽然他在皇帝面前谨慎应对,没说实话,但最终还是遭到诋毁。这些经历让他感到人生幽微难明,所以写作《思玄赋》来寄托情志。

“上疏陈事”说明张衡敢说真话,“帝引在帷幄”说明张衡深受皇帝信任。

永和初,出为河间相。时国王骄奢,不遵典宪;又多豪右,共为不轨。衡下车,治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理。视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。年六十二,永和四年卒。

永和初年,张衡被调出京城去当河间王刘政的相国。当时河间王骄横奢侈,不遵守法令制度;(河间地区)又有很多豪门大户,和刘政一道胡作非为,张衡一到任,就治理严厉,整顿法制,暗中探知一些奸党分子的姓名,一下子全都逮捕拘押,官民上下都很敬畏恭顺,赞颂河间地区政治清明。张衡治理河间政务三年后,就向朝廷上书请求辞职告老还乡,朝廷却把他调回京城,任命为尚书。(张衡)活到六十二岁,永和四年与世长辞。

“阴知奸党名姓,一时收禽”表现了张衡的政治智慧,“上下肃然,称为政理”表现其政绩卓然。虽笔墨寥寥,却写出一位形象可感、形神丰满的廉吏。

时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事。后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。尝问天下所疾恶者。宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。

渐损:衰微,减少。

疏:古代臣子上给皇帝的奏章。

引:请。

帷幄:这里指皇宫。

讽议左右:在皇帝的左右,对国家的政事提出意见。

疾恶:痛恨。

目之:给他递眼色。

诡对:不用实话对答。

当时政治越来越腐败,大权落到了宦官手里,张衡于是给皇帝上疏陈述政事,提出关于政事的意见。后来张衡升任侍中,顺帝任用他入宫廷,在自己左右对国家的政事提出意见。顺帝曾经询问张衡天下所痛恨的人。宦官们害怕他说自己的坏话,都给他使眼色,张衡便用一些不易捉摸的话回答后出来了。

“上疏陈事”说明张衡敢说真话,“帝引在帷幄”说明张衡深受皇帝信任。

阉竖恐终为其患,遂共谗之。衡常思图身之事,以为吉凶倚伏,幽微难明,乃作《思玄赋》以宣寄情志。

阉竖:对宦官的蔑称。

谗:说别人的坏话。

图身之事:图谋自身安全的事。

吉凶倚伏:祸福相因。出《老子》:祸兮福所倚,福兮祸所伏。

幽微难明:幽深微妙,难以看清。

宣寄情志:表达和寄托自己的情意。

这些阉人竖子还是担心张衡终究会成为他们的祸害,于是就群起而毁谤张衡。张衡也常考虑自身安全的事,认为祸福相因,幽深微妙,难以知道。于是作《思玄赋》来抒发和寄托自己的感情志趣。

张衡为何写作《思玄赋》?

因为张衡让宦官们忌惮,虽然他在皇帝面前谨慎应对,没说实话,但最终还是遭到诋毁。这些经历让他感到人生幽微难明,所以写作《思玄赋》来寄托情志。

永和初,出为河间相。时国王骄奢,不遵典宪;又多豪右,共为不轨。衡下车,治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理。

典宪:典章法制。

豪右:豪族大户。右,右族,即豪族。秦汉时,豪族住在城市的右边,故称“豪右”。

下车:指官吏初到任。

治威严:治理严厉。治,治理。

阴知:暗中查知。

肃然:政治清明。

政理:政治清明。

(顺帝)永和初年,张衡被调出京城,去当河间王刘政的相国。当时河间王骄横奢侈,不遵守法令制度;(河间地区)又有很多豪门大户,和刘政一道胡作非为,张衡一到任就治理严厉,整顿法制,暗中探知一些奸党分子的姓名,一下子全都抓起来,官民上下都很敬畏,赞颂河间地区政治清明。

“阴知奸党名姓,一时收禽”表现了张衡的政治智慧,“上下肃然,称为政理”表现其政绩卓然。虽笔墨寥寥,却写出一位形象可感、形神丰满的廉吏。

视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。年六十二,永和四年卒。

视事:这里指官员到职工作。

乞骸骨:封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,

意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

征拜:征召授予官职。

张衡到职工作三年后,就向朝廷上书,请求辞职告老还乡,朝廷却把他调回京城,任命为尚书。(张衡)活到六十二岁,永和四年与世长辞。

结构图解

张

衡

传

科学成就

品格文才

政治才干

无骄尚之情

不慕名利

敢于讽谏

通五经、六艺

才高于世

举——不行

辟——不就

召——不应

善机巧——作浑天仪(略)

善术算——著《灵宪》、《算罔论》(略)

造候风地动仪

时间、名称

构造、功能

效验、使用

(详)

为河间相——政治法度——称为政理

全面发展

世所罕见

重点探究

1.根据课文内容梳理张衡事迹,看看张衡是一个怎样的人。

①天资聪颖——少善属文。

②后天勤奋,注重实践,博古通今——游于三辅,因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺。

③谦虚踏实、超尘拔俗——虽才高于世,

而无骄尚之情。常从容淡静,不好交接俗人。

④不慕名利——举孝廉不行,连辟公府不就;大将军邓骘奇其才,累召不应。

⑤有钻研精神、创新精神——精思傅会,

十年乃成;研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪.....

;复造候风地动.....未之有也。

⑥关心国事,有政治才干——作《二京赋》,

因以讽谏;时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事;治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽。

⑦洞察世情,小心谨慎——诡对而出;常思图身之事;

上书乞骸骨。

总结:通过上述分析,我们可以发现张衡身上具备文理兼通、学识深厚、质朴谦逊、不慕名利、潜心治学、态度严谨等优秀品质,这是他取得科学成就、名垂青史的根本原因。

重点探究

2.张衡为河间相的时候“治威严整法度”,可在“视事三年”之后,就“上书乞骸骨”。如何看待张衡的这些行为?

张衡这些看似矛盾的行为,并没有表明他的软弱,而是表现出一个政治家敏锐的政治眼光,清醒的政治头脑,高明的政治手段。面对不同时期的政治形势有不同的处理方式:“天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈”时,他作《二京赋》,是为婉转讽谏;身在朝中,遭人嫉恨时,他作《思玄赋》以“宣寄情志”;在地方,掌握了权力,他就大力铲除奸徒丑类。从中我们可以看到一个正直、真实的张衡。

重点探究

张衡的这些行为揭示了他内心的矛盾。他先是不做官,想洁身避祸,后来在不得已入官场后,他洞察当时的社会世情,特别是政治旋涡中的“吉凶倚伏,幽微难明”,因此,“常思图身之事”。当他狠狠地打击了河间王的势力后,也就急流勇退,做出了极明智的决策一“上书乞骸骨”。

这些让我们看到了一个正直的官吏当时内心的苦闷,在无力除恶、无法避祸的情况下,只好独善其身了。

重点探究

3.本文写了张衡的文学才能、科学成就和政治才千三个方面的内容,却并非彼此独立。它们是如何相互联系的?

全文分三个部分,每个部分着重写了一个方面的内容,而彼此又相互联系。比如第一部分的“从容淡静”与第二部分的“不慕当世”互为印证;第一部分的“不好交接俗人”“自王侯以下莫不逾侈。街....因以讽谏”与第三部分出任河间相时的“治感严整法..称为政理“互为印证:又如第一部分的“通五经,贯六艺”“才高子世”与第二部分的“尤致思于天文明阳历算”“著《灵宪》《算周论》,言甚详明”互为印证。从中我们可以看到张街无论是平时为人还是处理改事,无论是谦逊自处还是潜心科研,都是前后一贯的,而不是彼此孤立的。

主题归纳

本文较详细地记述了张衡的一生,描述了他在文学、科学技术政治等领域的诸多才能和表现,重点突出了他一生中辉煌的科学成就,塑造了一个博学多才、从容淡泊、品德高尚的文人学者形象,表达了作者对张衡的由衷敬佩之情。

写作特色

①按照时间顺序介绍人物。

本文是人物传记,介绍人物以时间为经,以事迹为纬。又章叙述的时间线索很清晰。

②以记叙为主。

从表达方式上说,文章以记叙为主。第4段写候风地动仪,又以说明为主,辅以记叙。

写作特色

③注重剪裁,详略得当。

本文介绍了张衡在文学、科学技术、政治等方面的才能和成就。其中,以科学技术方面的才能和成就为重点详写。在介绍科学技术方面的才能和成就时,又突出介绍了候风地动仪,浑天仪则一笔带过。这样详略得当的安排,使文章重点突出,人物形象鲜明。

④正、侧面描写相结合。

作者正面介绍了张衡德才兼备的特点,同时用邓骘、安帝、宦臣等从侧面衬托张衡。

归纳文言知识

通假字

1、一时收禽:

2、员径八尺:

3、傍行八道:

4、形似酒尊:

“禽”通“擒”,擒拿。

“员”通“圆”。

“傍”通“旁”,周围。

“尊”通“樽”,酒器。

古今异义?

?1.常从容淡静?

(古义:举止适度得体。今义:不慌不忙,沉着镇定。)?

2.举孝廉不行?

(古义:不去?(?应荐?)?。今义:不可以。?)

3.公车特征拜郎中

(?古义:特地征召。今义:事物的特点、征象、标志等。)?

?4.覆盖周密无际?

(古义:四周严密。今义:周到细致。?)

???

古今异义?

5.振声激扬?

(古义:激越、传扬。此指清脆响亮。

今义:激动昂扬或激励使振作起来。

“激扬文字”中是激浊扬清的意思。?)

6.寻其方面

(?古义:方向。今义:事情或事物的一面。?)

7.衡下车,治威严?

(古义:官吏初到任。今义:从车上下来。?)

词类活用?

1、时天下承平日久?(名作状,当时。?)

2、皆共目之(名作动,递眼色)

3、妙尽璇机之正?

(尽:形作动,研究透了;正:形作名,正确的道理。)

4、大将军邓骘奇其才

(?形容词意动用法,以……为奇。?)

5、衡少善属文(?形作动,擅长,善于。?)

一词多义?

属

衡少善属文

(动词,连缀)

有良田、美池桑竹之属

(量词,类)

亡国乱君相属

(动词,连接)

于是属诸大夫而告之

(动词,聚集)

属予作文以记之

(动词,同“嘱”,

委托,嘱托)

举酒属客

(动词,劝请,邀)

一词多义?

观

观太学

(动词,考察,学习)

予观夫巴陵胜状

(动词,看)

此则岳阳楼之大观也

(名词,景象)

大王见臣列观

(名词,宫廷中高大华丽的楼台)

就

连辟公府不就

(动词,就职,赴任)

金就砺则利

(动词,靠近)

于是荆轲遂就车而去

(动词,踏上,登上)

轲自知事不就

(动词,成功)

一词多义?

乃

衡乃拟班固《两都》作《二京赋》

(副词,就)

十年乃成

(副词,才)

若事之不济,此乃天也

(副词,是,就是)

今君乃亡赵走燕

(副词,却,竟)

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

(代词,你的)

一词多义?

征

公车特征拜郎中

(动词,征召)

京师学者威怪其无征

(动词,应验)

惠为市鞍马,从此替爷征

(动词,出征,征伐)

雍氏之役,

韩征甲与票于周

(动词,索取,求取)

每于色,发于声,

而后喻

(动词,表露)

有布缕之征,粟来之征

(名词,赋税)

观国之强弱贫富有征

(名词,征候,预兆)

一词多义?

制

其牙机巧制

(名词,形制、构造)

秦有余力而制其弊

(动词,制服

)

乃重修岳阳楼,增其旧制

(名词,规模)

善

安帝雅闻衡善术学

(动词,擅长,善于)

择其善者而从之

(形容词,好的)

积善成德,而神明自得

(名词,善行)

素善留侯张良

(动词,交好)

工欲善其事

(动词,使....好)

一词多义?

于

游于三辅,因人京师

(介词,到、在

)

虽才高于世,而无骄尚之

(介词,

比)

少焉,月出于东山之上

(介词,从)

贪于财货,好美姬

(介词,对、对于)

业精于勤,荒于嬉

(介词,由于)

此非孟德之困于周郎者乎

(介词,被)

于嗟鸠兮,无食桑葚

(叹词,通“吁”,表示赞叹、悲叹等)

一词多义?

因

游于三辅,因人京师

(连词,于是,就)

因以讽谏

(介词,通过,由)

伺者因此觉知

(介词,因为)

蒙故业,因遗策,南取汉中

(动词,因袭,遵循)

变法者因时而化

(动词,顺应)

于今无会因

(名词,原因,机会)

请以剑舞,因击沛公于坐

(介词,

介绍动作行为

发生的条件,可译为“趁”“趁着”)

特殊句式?

1.判断句

张衡字平子,南阳西鄂人

(“....也”表判断)

2.被动句

举孝廉不行,连辟公府不就

(“举”“辟”含被动意)

3.宾语前置句

自书典所记,未之有也

(“未之有也”即“未有之也”)

特殊句式?

4.状语后置句

尤致思于天文阴阳历算

(即

“尤于天文阴阳历算致思”)

饰以篆文山龟鸟兽之形

(即“以篆文山龟鸟兽之形饰”)

验之以事

(即“以事验之”)

文化知识?

(1)?五经:《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》?

(2)六艺(儒家经书):《诗》、《书》、《礼》、《易》、乐》、《春秋》

六艺(?学问和技能?):?礼、乐、射、御、书、数。??

(3)四书:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》。?

(4)经、传:

“经”批儒家的经典著作;“传”指注释、解说儒家经典著作的文字。?

(5)四史:

《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。?

文化知识?

官职任命、调动、贬谪等的词语

1、举:推荐。(被)举荐任官。(“举孝廉不行”)?

2、行:去应荐。?

3、辟:征召,(被)召。(“连辟公府不就”)

??

4、就:就职,任职。

5、召:召请来授官。(“累召不应”)

6、应:应职,接受官职。

7、拜:任命,授给官职。(“拜为上卿”)

文化知识?

8、迁:调动官职。(“再迁为太史令”)左迁,贬官。

9、转:调动官职。(“再转复为太史令”)

???

10、徙:调动官职。(“所居之官辄积年不徙”)

11、出:离京去外地为官。(“出为河间相”)

??

12、下车:指官吏初到任。(“衡下车”)

13、视事:指官员到职工作。(“视事三年”)

?

?

14、除:拜官。除旧职任新职。

15、乞骸骨:请求辞职,告老还乡。(“上书乞骸骨”)

??