人教版高二《语言文字应用》1.2《古今言殊——汉语的昨天和今天》优化教学PPT课件

文档属性

| 名称 | 人教版高二《语言文字应用》1.2《古今言殊——汉语的昨天和今天》优化教学PPT课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

第二节

古今言殊——汉语的昨天和今天

禹 庙

杜 甫

禹庙空山里,

秋风落日斜。

荒庭垂橘柚,

古屋画龙蛇。

云气嘘青壁,

江声走白沙。

早知乘四载,

疏凿控三巴。

诗海探珠

【赏析】 首联开门见山,“空”字尽显荒凉;秋风瑟瑟,气氛更觉萧森。唯其山空,就更凸显出禹庙的巍然独峙;晚霞灿烂,又添几分辉煌,色彩鲜明庄严,令人油然而生敬意,诗人正是怀着这种心情登山入庙的。

颔联承上,荒芜古旧,一“荒”一“古”,凄凉、冷落之感扑面而来,但诗人更多的是着笔于另一番景象:庭中橘柚硕果垂枝,壁上古画神龙飞舞,给荒庭古屋带来了无限生气和不尽的动感。“垂橘柚”“画龙蛇”,既是眼前实景,又饱含对大禹的歌颂。

颈联写庙外之景:云雾团团,在长满青苔的古老的山崖峭壁间缓缓卷动;江涛澎湃,白浪淘沙,向三峡滚滚奔流。“嘘”“走”用得极为传神,迷离的云雾、奔腾的江流,恍惚间,我们仿佛看到庙内壁画中的神龙,飞到峭壁间盘旋嬉戏,口中嘘出团团云气;又仿佛看到有个巨人,牵着长江的鼻子,让它沿着沙道驯服地向东方迅奔……神州和现实,庙内和庙外之景,大自然的磅礴气势和大禹治理山河的伟大气魄融合在一起。

【思考】 第三联哪两个字用得传神,请结合诗句简要赏析。

【提示】 画线部分为思考答案。

高考真题示例

优化训练题

美文佳作欣赏

第二节

课堂互动探究

习题答疑解难

课堂互动探究

[文脉·探究]

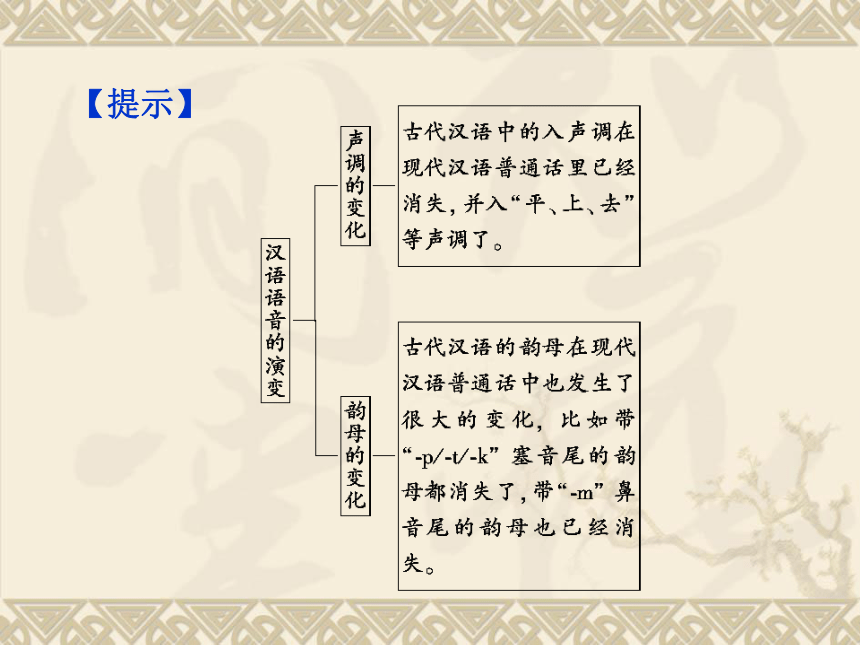

1.汉语语音的演变表现在哪些方面?

【提示】

2.汉语词汇的演变主要表现在哪些方面?

【提示】 汉语词汇的演变主要体现在:①词语的词形变化。古代汉语是以单音节词为主,而现代汉语则以双音节词乃至多音节词为主。②词语的消长变化。随着社会进步,新事物层出不穷,语言也要相应地产生新词来表达这些新事物。③词语的替换变化。现实中某类现象本身没有发生变化,而表达这种现象的词语发生了变化。④词语的引申变化。汉语中词语的形式不变,而意义发生了变化。

3.汉语语法的演变有什么特点?

【提示】 汉语语法的演变首先体现在语序的变化上。古代汉语句子中词语的顺序跟现代汉语比较,显著的不同之处是疑问句和否定句中的代词宾语位置不同。其次,句式的变化。有些句式古今都有,但表现形式不同;还有些句式古代没有,是后来才出现的。第三,词类的变化。古代汉语中的词类常常可以活用,这些词类活用现象在现代汉语中差不多已经消失了。

4.古代汉语中表示被动有以下几种句式。请思考哪些句式在现代汉语中还在使用,哪些现在已经消失了。

①为…… 例句:兔不可复得,而身为宋国笑

(《韩非子·五蠹》)

②为……所…… 例句:术怒攻布,为布所破

(《三国志·魏书·武帝纪》)

③……于…… 例句:先发制人,后发制于人

(《汉书·项羽传》)

④……见…… 例句:信而见疑……(《史记·屈原贾生列传》)

⑤……见……于…… 例句:吾长见笑于大方之家(《庄子·秋水》)

⑥……被…… 例句:……忠而被谤(《史记·屈原贾生列传》)

【名师点拨】 其中⑥是现在普遍使用的表示被动的句式,剩下的几种句式偶尔还见于书面语中。如①还见于“不为人知”这样的结构中;②可见于“为我所用”“为人所不耻”这样的结构中;④还可以用于“见笑”这样的客套话里。而③和⑤在现代汉语中已经消失了。

5.翻译下列句子,并比较这些句子的句式和现代汉语的句式有哪些不同。

①张衡字平子,南阳西鄂人也

②刘备,天下枭雄

③吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人

④项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事

⑤安在公子能急人之困也

⑥句读之不知,惑之不解

⑦太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之

【名师点拨】 ①②判断句;③被动句;④状语后置句;⑤主谓倒装句;⑥宾语前置句;⑦定语后置句。由译文可看出古今句式的不同:①张衡字平子,是南阳西鄂人。②刘备是天下的枭雄。③我不能拿整个吴国的地方,以及十万的大军,还被人制约着。④项伯就连夜跑到沛公(刘邦)的军营中,私下里会见张良,把事情详细告诉他。⑤公子解救人危难的精神何在?⑥不了解句读

(指句子的停顿),疑惑没有弄明白。⑦太子和宾客中知道这件事的人,都穿着白衣,戴着白帽给他送行。

[细剖·深析]

[楼主]

通过“古今言殊”的学习,有人认为,古人的词汇很贫乏,不够用,不像我们现在那样丰富。你怎样看待这个问题。

[沙发]

我们应该注意古人的许多概念分得很细,由于我们不了解,把它们混同起来了而感到贫乏,其实在某些地方,比我们现在分得还细。例如,古人说青、赤、黄、白、黑五色,是正色。此外,还有别的颜色,如青黄加起来成为绿色,白色加青色成为碧色,赤色加白色成为红色,黑色加赤色成为紫色。

[板凳]

从词义讲,我们要注意时代性。“红”在古时作“粉红”讲,但到唐朝时却当“大红”讲。如白居易的词中说:“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”这里的“红”就是大红,和现代的意义是一样的了。再讲蓝色,古人叫青,我们不能说古人没有蓝色的概念。古时的“蓝”,不当蓝色讲。“青出于蓝而胜于蓝”这个成语中的“蓝”是染料,用它来染丝麻织物时,它的颜色是蓝的。如解作青色出于蓝色,且胜过蓝色,这就乱了。白居易词中的“春来江水绿如蓝”,其中的“蓝”,也不是青色,是说水色绿得好像染料一样,并不是说绿色比蓝色更绿。

[三楼]

古人的概念还是分得很细,由于我们不注意,了解得不够,所以觉得古人的词很多,可是用起来意思却是一样而显得贫乏。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

参考答案:“其实”是两个词,表示“那实际情况”。现在意为“实际上”。

“所以”是两个词,表示“凭借、用来”。现在是表因果关系的关联词。

“以为”是两个词,表示“把……做成”。现在是“认为”的意思。

“至于”是两个词,表示“终于达到某种程度”。现在是表另提一事的连词。

“指示”是两个词,表示“指给……看”。现在是指上级给下级的指令。

二、解题指导

参考答案:“臭”,古代泛指一切气味。现在只指难闻的气味,是词义的缩小。

“色”,古代指脸色、神色。现在泛指各种颜料或色彩,是词义的扩大。

“丈夫”,古代是男子的通称。现在专指妻子的配偶,是词义的缩小。

“睡”,古代指坐而合眼小寐,现在泛指睡觉,是词义的扩大。

三、解题指导

参考答案:天地运行有规律,不因为尧桀而生存或灭亡。

我欺骗谁呢?欺骗上天吗?

项王说:“壮士!赏赐他一杯酒。”(侍从们)就给他一大杯酒。

(如果)有一天您死了,长安君凭什么在赵国站住脚呢?

(我)派遣军队守在函谷关的原因,是防备其他盗贼进来和意外事故的发生啊!

(宋仁宗)庆历四年的春天,滕子京被贬职到巴陵郡任太守。

高考真题示例

本节内容在高考中主要体现在对文言文的要求上。《考试大纲》中要求“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的意义及用法”、“理解与现代汉语不同的句式和用法”。文言文常见实词,是指使用频率高,古今词义既有联系又有区别的那部分实词。近几年来,对它的考查涉及古今异义、一词多义、词类活用、偏义复词等文言现象。对于文言虚词的考查,都在

考点链接

《考试大纲》所规定的范围之内,且所涉及的都是相当常见的用法。对于文言句式和用法,不考术语,重在理解,不会设题直接考查与现代汉语不同的句式或词类活用现象,而是在翻译句子或理解词语题中涉及。

经典例析

例1

【解析】 解答此类题目应在理解文言实词词义的基础上,结合具体语境来判断。解题时可用代入法,把各选项的答案放入语境中判断是否合乎语境。合乎语境是正确的,否则就是错误的。A项,“苦”为形容词的意动用法,应为“苦于,以……为苦”;B项,“纵”应为“放开”;D项,“抵”应为“到达”。

【答案】 C

【解析】 解答此类题时,首先要对常用的文言虚词的意义和用法能够熟练掌握,其次要结合语境,尤其要根据虚词在句中的位置来帮助判断。A项,“其”都是代词,他的,代指罗提督;C项,“之”均是代词,他,也是指罗提督;D项,“且”均为副词,将要,快要。B项,分别为:介词,凭借,靠着;连词,相当于连词“而”的用法,表示顺承,不译。

【答案】 B

专题三 断句和翻译

(1)用“/”给下面的文段断句。

罗 既 官 游 击 乃 遣 人 访 其 妻 以 重 金 赎 还 为 夫 妇 如 初 报 其 鬻 身 救 夫 之 义 也 此 事 不 足 训 然 以 视 少 共 艰 苦 既 贵 而 厌 弃 其 糟 糠 者 其 厚 薄 之 区 殆 不 可 以 道 里 计 天 生 豪 杰 磊 磊 落 落 安 得 以 道 学 家 之 律 绳 之

【解析】 对文言句段进行断句,关键是在于准确领会文意。所以,断句前首先要把文章通读几遍,以便对全文内容有整体的感知,把能断开的先断开,然后逐步缩小范围,再集中精力分析难断句,凭借和语境(上下文)的关系,作出相应调整。切忌一边看一边点,这很可能产生误读、曲解。对句子进行断句时,要注意断句标志词,如“乃”“也”“此”“然”

“既”“其”“殆”“安”等。断句时句意完整通顺是首要前提。

【答案】 罗既官游击/乃遣人访其妻/以重金赎还/为夫妇如初/报其鬻身救夫之义也/此事不足训/然以视少共艰苦/既贵而厌弃其糟糠者/其厚薄之区/殆不可以道里计/天生豪杰/磊磊落落/安得以道学家之律绳之

(2)翻译下面的句子。

①公募善泅者,持利锯匿上流水中。

译文:___________________________________________

②并请文人历叙其事,洵奇男子也。

译文:___________________________________________

【解析】 翻译句子应以直译为主,意译为辅,字字落实,尤其是重点实词、虚词和词类活用等的理解一定要准确。力求使整个句子通顺合理,达到“信、达、雅”的标准。①句为省略句,“匿(于)上流水中”省略介词“于”。匿,隐藏。②句中“历”为副词,释为“逐个,一一地”。“洵”为副词,释为“诚然,确实”。

【答案】 ①罗公招募擅长游泳的人,(让他们)拿着锋利的锯子隐藏在上游的水中。②(罗)并且延请读书人一一记叙那些事情,实在是个不寻常的男人。

【参考译文】

东乡罗提督的战功,记载在《圣武记》一书中的已经很详尽了。他的智谋才能来自他自己的积累提升,而不是只凭武力来称雄一时的。罗提督曾经带兵到南山,搜索残余的贼寇。村人苦于成群的猴子偷吃田里的粮食,早晨一定要发射火器来惊吓猴子。罗提督询问了缘故后,派人捉来一只猴子,剃掉了它的毛,在脸上画满了大眼睛等各种丑陋奇怪的图案。第二天早晨等到成群的猴子来后,放这只猴子离去,其他的猴子看到后都被惊吓得逃走,以后再也不曾回来过。

(他后来)担任夔州游击的官职,夔州关紧邻峡口,水流湍急,瞬息之间,一泻千里。那些走私盐的人到了就敲着锣鼓呼叫着,越过关口,他们的船上都装有火炮等武器,船的两旁用绳子系着大竹子,把竹子弯曲得像弓一样。别的船追上来时,他们就砍断绳子发射竹弓,被打中的船必定会倾覆,没有人敢触犯它们。罗公招募擅长游泳的人,(让他们)拿着锋利的锯子隐藏在上游的水中。等到船经过的时候,靠近敌船,用锯锯敌船的舵,使舵到了关口恰好折断,贼船不能前行,触到礁石上破裂,罗提督带兵把这些人全部抓获。

罗提督年轻时是个无赖,多次偷窃,县令派人捕捉了他。让人用棍棒打死他,然后把他扔到荒野里。他半夜苏醒过来,匍匐着爬到一个老妇人的家里,老妇人救下了他。于是他改变了品行,投身到军营中来,他骁勇善战超过了所有的同辈人。当赵金龙作乱之后,他接受命令,和总督卢公坤前往平定贼人。贼人已被围困,即将被擒获。当时宣宗皇帝派遣皇家的宗室成员尚书禧恩来督军,没到,其他人商议要等待禧恩来后再开战,罗提督说:“包围的时间久了,军队会懈怠,贼人必定会逃跑。”于是违背众人的意见出战,几乎全部歼灭贼人。

罗提督常常对别人说起自己平生做贼的事情,从不隐讳,并且延请读书人一一记叙那些事情,实在是个不寻常的男人。罗公改变了品行后才娶妻,他忽然得了一种很奇怪的病,用了很多种方法都不能够治愈。一个道人路过他的门前说:“有方法可以救治,但是需要三十千钱才能够根据处方配制药物。”罗公自思家境贫寒,怎么才能得到这三十千钱,就对他的妻子说:“我生病将死,你也会饿死。如果卖了你,得到钱买药,那么我们两人都可以活下来了。”他的妻子哭泣着听从了他,罗公的病果然痊愈。

罗提督担任了游击官职后就派人寻找他的妻子。用重金赎回了她,(他们)又像当初一样做了夫妻,来报答她卖身救夫的情义。这件事情不值得作为典范,但是把他跟那些年轻时能够共患难,等到富贵了就厌倦抛弃他的糟糠之妻的人相比较,他们的品德高低的区别,大概是不能够用里程来计算的。罗提督天生豪杰,为人处世光明磊落,哪里能够用道学家的道德标准去衡量他?

红网:古汉语纳入高考,可行吗?

2011-3-12东方网 作者:陈李龙

古汉语,王新陆认为就应该列入高考和研究生的考试项目,至少应该是和外语同等的地位,由考生自由选择,“大部分大学生和研究生是在‘内销’啊,不是‘出口’”,对于他们来说,往往古汉语可能更有用。“这不光是文化也是服务理念”,王新陆说,这份提案已经提了三年了,没有被采纳。如再不采纳,他还要提。

新鲜语料

王新陆是全国政协常委、山东省政协副主席,他的这个提案是经过深思熟虑的。这样的想法并非出自“酸葡萄”心理,王新陆在学生时代的英语和日语都不错,“都是90多分毕业”。他真正的顾虑在于,他认为这么多年学的英语基本上是白白浪费精力。说白了,就是用不上。相比较而言,在他的经验中,古汉语反倒比外语用得多。

结合王新陆的职业身份:山东中医药大学名誉校长、博士生导师,这样来看古汉语确实要比外语有用的多。因为《本草纲目》《四部医典》《千金方》毕竟不是用白话文写的,假如不学古汉语,就很难理解其中要义。对于某些和古代经典打交道的专业人士,古汉语的确是必修课。

但将古汉语纳入高考,确实还要从多方面考虑。首先是古汉语在时代上很难“穿越”,当年的新文化运动已经将古汉语排挤出历史舞台,1920年当时的教育部发布训令,凡国民小学一律使用语体文(即白话文),自从那时候起,白话逐渐占据主导,古汉语可以说是走下神坛了。

其次是古汉语是否能比其他外语有用。我们知道印欧语系也有着古老的文字。拉丁语,在西方也少有纳入必考的体系,除了能在一些大学毕业证等少数地方看见,大部分情况下还是使用现代语文。拉丁语在现代社会已经失去了文化交流的功能,文化已经是靠现代英语、法语、德语等传播;拉丁语已经失去了文化传承的功能,只能固守古老典籍。古汉语也是如此,我们能用古汉语阅读《左传》《史记》《水经注》《本草纲目》,也只是供研究之用,并不能再用古汉语书写传世。

假如恢复古汉语做高考,它势必要与英语取得同等地位,但是不是比英语用处大,实在很难下断语。因为英语毕竟掌握着世界上大部分的资料,古汉语与之相比所掌握的只是中华文化过去的一部分。即使“大部分大学生和研究生是在‘内销’,不是‘出口’”,古汉语的功用可能还难比英语,因为除中国古代史、古代汉语、中医等少部分专业外,大部分专业的最先进水准还是掌握在英语国家中。不懂英语或者其他外语,那么学生则永远要从“二道贩子”那里获取资料,理解上难免会有偏差。

优化训练题

汉语到了最危急的时刻

中国社科院哲学所研究员 尚杰

我们自己亲手打倒了汉字的优雅性。掉下的头颅,是再不会活在身体上了。随着一个又一个“孤僻”汉字的死去,它的用法和含义也死了。更严重的,是那汉字包含的微妙感情,也死掉了。于是乎,汉语变成了一门地位远比英语低下的“外语”。

美文佳作欣赏

近读新书《汉语的危机》,被里面的文章所吸引,更被“汉语”与“语境”、“汉语”与“危机”、“汉语”与“失语”、“汉语”与“暴力”等篇章名所震撼,感觉提出的问题是深刻的,涉及的问题是沉重的。

我们的国歌唱道:“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声!”国歌产生的时代早已过去了,为什么歌词不改呢?因为要激励后人。危急时刻存在,我现在要说的,是汉语已经到了最危急的时刻。

此话怎讲?先抄录苏轼《江城子》:“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

这是大约1000年前的汉语诗歌,有怪异词语吗?没有!其中每个汉字现在还都流通。但是,不用说普通国人,就是当今那些研究中国文学的教授们,恐怕也不能写出如此美妙的诗篇!

为什么不能?因为汉字虽然没变,但汉语的习惯用法已经根本改变了,变得自己都不认得自己了。此话怎讲?汉字是我们民族精神之魂。几千年了,中国人的情趣、信念、音乐、逻辑,就藏匿在汉字中。可是,恕我直言,汉字的精华,不是正在死去,而是已经死去。简单说,汉字正以超人的速度,迅速变成一种“外国文字”,好像是一门外语,此话绝非夸张。

汉字的精华,首要的是音乐性,所谓“平平仄仄”是也,以上苏东坡的诗词是也。严格说,中国文学史,就是韵文史,三言五言七言,楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲等等,所有这些,是以什么划分阶段呢?是音乐性,也就是不同的语言节奏,或者一句话字的多寡。一种形式上的美感,犹如汉字书法。按照这样的标准,小说或者白话文,是最低级的汉语表达,诗词,是最高等的阳春白雪。

汉字中的阳春白雪,肯定是没有了。这就是20世纪汉字的实际发展史。上世纪前期的新文化运动的一个最消极后果,就是使汉字中的“阳春”渐逝,“白雪”融化。瑞典著名汉学家高本汉曾经形象地把汉字比作典雅的贵夫人,而把西方拼音文字比作一个实用的女仆。现在国内教育的时尚,就是大家都抢着做这个“实用的女仆”,至于那“典雅的贵夫人”嘛,对不起,她已经死了。倘若不相信,就去中国社会科学院和北京大学,问问50岁以下的文科研究员和教授们,还有几人会

写平仄押韵的古诗词?如果说这太难为他们了,那么,让他们用繁体字写一篇风格优美的散文吧——对不起,繁体字嘛,认,他们还是认得的,至于写嘛,肯定得像学外语一样,要借助于字典了!

唉,真是“无处话凄凉”!我们自己亲手打倒了汉字的优雅性。掉下的头颅,是再不会活在身体上了。随着一个又一个“孤僻”汉字的死去,它的用法和含义也死了。更严重的,是那汉字包含的微妙感情,也死掉了。

于是乎,汉语变成了一门地位远比英语低下的“外语”,现列举几种主要现象:

以套话或标语口号式的方式说话,这些话,好像是可以不经过脑子思考的,随口就来,而且日益成为公共场合的流行语言。此其一。

根本就没有什么书面语与口语之间的界限,书面语就是口语,这是汉语最大的损失,几乎无法弥补。此其二。

以拼音文字或英语的方式说汉语,这现象大量流行于网络语言中,一开始,有点儿像“座山雕”的“天王盖地虎”之类的黑话,渐渐在社会中流行开,其基本构词规则,就是故意写错别字。上海著名学者王文元感慨地提到他在网页上收到的一封短信:“王老实:你号。在你的王爷上读到了你的打坐,我很受气阀,以后请多执教。在建。”(注:短信应为“王老师:你好!在你的网页上读到了你的大作,我很受启发,以后请多指教。再见。)换句话说,也就是把每个汉字的发音,直接当成拼音字母使用。此其三。

还可以列举很多……

再说一遍:一种语言濒临死亡的标志,是它的根断了,不是脑供血不足,而是根本就不供血。于是乎,今天的中国人,绝对不是古代的中国人,感情完全变了,在这个意义上,我们的确还是一个崭新的民族!“崭新”是什么意思呢?就是说,有朝气,但还不成熟!

【赏评】 汉语是不是真的到了危机时刻?我们有必要忧虑:以后的人可能再难以领会那小小方块字里蕴含的精微美妙,感觉不到温柔、恬静、刚猛、睿智等各式各样的文字之美。

北京大学教授王岳川说过的一段话:“汉语思想是汉语精华的体现,也是中华文化的集中展现。古典的汉语思想无不充满诗意,语言的简洁明快、意蕴悠长,思想的辨证圆融、朴实无华,这是汉语思想的魅力所在。汉语思想是用母语思考祖国的现实与未来。汉语思想也是用最适合自己的语言思考世界的现实与未来。选择最适合自己的思维方式来思考问题,这是汉语思想对中国的意义。”

汉语的确在遭受来自全球化,来自网络等等的侵蚀。抵抗这种侵蚀不是封闭保守,汉语在古代和近代也从异域和西方汲取了很多有益的东西,并没有丧失自我主体性。我们该做的是如何保护住汉语思想的精华。

本部分内容讲解结束

第二节

古今言殊——汉语的昨天和今天

禹 庙

杜 甫

禹庙空山里,

秋风落日斜。

荒庭垂橘柚,

古屋画龙蛇。

云气嘘青壁,

江声走白沙。

早知乘四载,

疏凿控三巴。

诗海探珠

【赏析】 首联开门见山,“空”字尽显荒凉;秋风瑟瑟,气氛更觉萧森。唯其山空,就更凸显出禹庙的巍然独峙;晚霞灿烂,又添几分辉煌,色彩鲜明庄严,令人油然而生敬意,诗人正是怀着这种心情登山入庙的。

颔联承上,荒芜古旧,一“荒”一“古”,凄凉、冷落之感扑面而来,但诗人更多的是着笔于另一番景象:庭中橘柚硕果垂枝,壁上古画神龙飞舞,给荒庭古屋带来了无限生气和不尽的动感。“垂橘柚”“画龙蛇”,既是眼前实景,又饱含对大禹的歌颂。

颈联写庙外之景:云雾团团,在长满青苔的古老的山崖峭壁间缓缓卷动;江涛澎湃,白浪淘沙,向三峡滚滚奔流。“嘘”“走”用得极为传神,迷离的云雾、奔腾的江流,恍惚间,我们仿佛看到庙内壁画中的神龙,飞到峭壁间盘旋嬉戏,口中嘘出团团云气;又仿佛看到有个巨人,牵着长江的鼻子,让它沿着沙道驯服地向东方迅奔……神州和现实,庙内和庙外之景,大自然的磅礴气势和大禹治理山河的伟大气魄融合在一起。

【思考】 第三联哪两个字用得传神,请结合诗句简要赏析。

【提示】 画线部分为思考答案。

高考真题示例

优化训练题

美文佳作欣赏

第二节

课堂互动探究

习题答疑解难

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.汉语语音的演变表现在哪些方面?

【提示】

2.汉语词汇的演变主要表现在哪些方面?

【提示】 汉语词汇的演变主要体现在:①词语的词形变化。古代汉语是以单音节词为主,而现代汉语则以双音节词乃至多音节词为主。②词语的消长变化。随着社会进步,新事物层出不穷,语言也要相应地产生新词来表达这些新事物。③词语的替换变化。现实中某类现象本身没有发生变化,而表达这种现象的词语发生了变化。④词语的引申变化。汉语中词语的形式不变,而意义发生了变化。

3.汉语语法的演变有什么特点?

【提示】 汉语语法的演变首先体现在语序的变化上。古代汉语句子中词语的顺序跟现代汉语比较,显著的不同之处是疑问句和否定句中的代词宾语位置不同。其次,句式的变化。有些句式古今都有,但表现形式不同;还有些句式古代没有,是后来才出现的。第三,词类的变化。古代汉语中的词类常常可以活用,这些词类活用现象在现代汉语中差不多已经消失了。

4.古代汉语中表示被动有以下几种句式。请思考哪些句式在现代汉语中还在使用,哪些现在已经消失了。

①为…… 例句:兔不可复得,而身为宋国笑

(《韩非子·五蠹》)

②为……所…… 例句:术怒攻布,为布所破

(《三国志·魏书·武帝纪》)

③……于…… 例句:先发制人,后发制于人

(《汉书·项羽传》)

④……见…… 例句:信而见疑……(《史记·屈原贾生列传》)

⑤……见……于…… 例句:吾长见笑于大方之家(《庄子·秋水》)

⑥……被…… 例句:……忠而被谤(《史记·屈原贾生列传》)

【名师点拨】 其中⑥是现在普遍使用的表示被动的句式,剩下的几种句式偶尔还见于书面语中。如①还见于“不为人知”这样的结构中;②可见于“为我所用”“为人所不耻”这样的结构中;④还可以用于“见笑”这样的客套话里。而③和⑤在现代汉语中已经消失了。

5.翻译下列句子,并比较这些句子的句式和现代汉语的句式有哪些不同。

①张衡字平子,南阳西鄂人也

②刘备,天下枭雄

③吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人

④项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事

⑤安在公子能急人之困也

⑥句读之不知,惑之不解

⑦太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之

【名师点拨】 ①②判断句;③被动句;④状语后置句;⑤主谓倒装句;⑥宾语前置句;⑦定语后置句。由译文可看出古今句式的不同:①张衡字平子,是南阳西鄂人。②刘备是天下的枭雄。③我不能拿整个吴国的地方,以及十万的大军,还被人制约着。④项伯就连夜跑到沛公(刘邦)的军营中,私下里会见张良,把事情详细告诉他。⑤公子解救人危难的精神何在?⑥不了解句读

(指句子的停顿),疑惑没有弄明白。⑦太子和宾客中知道这件事的人,都穿着白衣,戴着白帽给他送行。

[细剖·深析]

[楼主]

通过“古今言殊”的学习,有人认为,古人的词汇很贫乏,不够用,不像我们现在那样丰富。你怎样看待这个问题。

[沙发]

我们应该注意古人的许多概念分得很细,由于我们不了解,把它们混同起来了而感到贫乏,其实在某些地方,比我们现在分得还细。例如,古人说青、赤、黄、白、黑五色,是正色。此外,还有别的颜色,如青黄加起来成为绿色,白色加青色成为碧色,赤色加白色成为红色,黑色加赤色成为紫色。

[板凳]

从词义讲,我们要注意时代性。“红”在古时作“粉红”讲,但到唐朝时却当“大红”讲。如白居易的词中说:“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”这里的“红”就是大红,和现代的意义是一样的了。再讲蓝色,古人叫青,我们不能说古人没有蓝色的概念。古时的“蓝”,不当蓝色讲。“青出于蓝而胜于蓝”这个成语中的“蓝”是染料,用它来染丝麻织物时,它的颜色是蓝的。如解作青色出于蓝色,且胜过蓝色,这就乱了。白居易词中的“春来江水绿如蓝”,其中的“蓝”,也不是青色,是说水色绿得好像染料一样,并不是说绿色比蓝色更绿。

[三楼]

古人的概念还是分得很细,由于我们不注意,了解得不够,所以觉得古人的词很多,可是用起来意思却是一样而显得贫乏。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

参考答案:“其实”是两个词,表示“那实际情况”。现在意为“实际上”。

“所以”是两个词,表示“凭借、用来”。现在是表因果关系的关联词。

“以为”是两个词,表示“把……做成”。现在是“认为”的意思。

“至于”是两个词,表示“终于达到某种程度”。现在是表另提一事的连词。

“指示”是两个词,表示“指给……看”。现在是指上级给下级的指令。

二、解题指导

参考答案:“臭”,古代泛指一切气味。现在只指难闻的气味,是词义的缩小。

“色”,古代指脸色、神色。现在泛指各种颜料或色彩,是词义的扩大。

“丈夫”,古代是男子的通称。现在专指妻子的配偶,是词义的缩小。

“睡”,古代指坐而合眼小寐,现在泛指睡觉,是词义的扩大。

三、解题指导

参考答案:天地运行有规律,不因为尧桀而生存或灭亡。

我欺骗谁呢?欺骗上天吗?

项王说:“壮士!赏赐他一杯酒。”(侍从们)就给他一大杯酒。

(如果)有一天您死了,长安君凭什么在赵国站住脚呢?

(我)派遣军队守在函谷关的原因,是防备其他盗贼进来和意外事故的发生啊!

(宋仁宗)庆历四年的春天,滕子京被贬职到巴陵郡任太守。

高考真题示例

本节内容在高考中主要体现在对文言文的要求上。《考试大纲》中要求“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的意义及用法”、“理解与现代汉语不同的句式和用法”。文言文常见实词,是指使用频率高,古今词义既有联系又有区别的那部分实词。近几年来,对它的考查涉及古今异义、一词多义、词类活用、偏义复词等文言现象。对于文言虚词的考查,都在

考点链接

《考试大纲》所规定的范围之内,且所涉及的都是相当常见的用法。对于文言句式和用法,不考术语,重在理解,不会设题直接考查与现代汉语不同的句式或词类活用现象,而是在翻译句子或理解词语题中涉及。

经典例析

例1

【解析】 解答此类题目应在理解文言实词词义的基础上,结合具体语境来判断。解题时可用代入法,把各选项的答案放入语境中判断是否合乎语境。合乎语境是正确的,否则就是错误的。A项,“苦”为形容词的意动用法,应为“苦于,以……为苦”;B项,“纵”应为“放开”;D项,“抵”应为“到达”。

【答案】 C

【解析】 解答此类题时,首先要对常用的文言虚词的意义和用法能够熟练掌握,其次要结合语境,尤其要根据虚词在句中的位置来帮助判断。A项,“其”都是代词,他的,代指罗提督;C项,“之”均是代词,他,也是指罗提督;D项,“且”均为副词,将要,快要。B项,分别为:介词,凭借,靠着;连词,相当于连词“而”的用法,表示顺承,不译。

【答案】 B

专题三 断句和翻译

(1)用“/”给下面的文段断句。

罗 既 官 游 击 乃 遣 人 访 其 妻 以 重 金 赎 还 为 夫 妇 如 初 报 其 鬻 身 救 夫 之 义 也 此 事 不 足 训 然 以 视 少 共 艰 苦 既 贵 而 厌 弃 其 糟 糠 者 其 厚 薄 之 区 殆 不 可 以 道 里 计 天 生 豪 杰 磊 磊 落 落 安 得 以 道 学 家 之 律 绳 之

【解析】 对文言句段进行断句,关键是在于准确领会文意。所以,断句前首先要把文章通读几遍,以便对全文内容有整体的感知,把能断开的先断开,然后逐步缩小范围,再集中精力分析难断句,凭借和语境(上下文)的关系,作出相应调整。切忌一边看一边点,这很可能产生误读、曲解。对句子进行断句时,要注意断句标志词,如“乃”“也”“此”“然”

“既”“其”“殆”“安”等。断句时句意完整通顺是首要前提。

【答案】 罗既官游击/乃遣人访其妻/以重金赎还/为夫妇如初/报其鬻身救夫之义也/此事不足训/然以视少共艰苦/既贵而厌弃其糟糠者/其厚薄之区/殆不可以道里计/天生豪杰/磊磊落落/安得以道学家之律绳之

(2)翻译下面的句子。

①公募善泅者,持利锯匿上流水中。

译文:___________________________________________

②并请文人历叙其事,洵奇男子也。

译文:___________________________________________

【解析】 翻译句子应以直译为主,意译为辅,字字落实,尤其是重点实词、虚词和词类活用等的理解一定要准确。力求使整个句子通顺合理,达到“信、达、雅”的标准。①句为省略句,“匿(于)上流水中”省略介词“于”。匿,隐藏。②句中“历”为副词,释为“逐个,一一地”。“洵”为副词,释为“诚然,确实”。

【答案】 ①罗公招募擅长游泳的人,(让他们)拿着锋利的锯子隐藏在上游的水中。②(罗)并且延请读书人一一记叙那些事情,实在是个不寻常的男人。

【参考译文】

东乡罗提督的战功,记载在《圣武记》一书中的已经很详尽了。他的智谋才能来自他自己的积累提升,而不是只凭武力来称雄一时的。罗提督曾经带兵到南山,搜索残余的贼寇。村人苦于成群的猴子偷吃田里的粮食,早晨一定要发射火器来惊吓猴子。罗提督询问了缘故后,派人捉来一只猴子,剃掉了它的毛,在脸上画满了大眼睛等各种丑陋奇怪的图案。第二天早晨等到成群的猴子来后,放这只猴子离去,其他的猴子看到后都被惊吓得逃走,以后再也不曾回来过。

(他后来)担任夔州游击的官职,夔州关紧邻峡口,水流湍急,瞬息之间,一泻千里。那些走私盐的人到了就敲着锣鼓呼叫着,越过关口,他们的船上都装有火炮等武器,船的两旁用绳子系着大竹子,把竹子弯曲得像弓一样。别的船追上来时,他们就砍断绳子发射竹弓,被打中的船必定会倾覆,没有人敢触犯它们。罗公招募擅长游泳的人,(让他们)拿着锋利的锯子隐藏在上游的水中。等到船经过的时候,靠近敌船,用锯锯敌船的舵,使舵到了关口恰好折断,贼船不能前行,触到礁石上破裂,罗提督带兵把这些人全部抓获。

罗提督年轻时是个无赖,多次偷窃,县令派人捕捉了他。让人用棍棒打死他,然后把他扔到荒野里。他半夜苏醒过来,匍匐着爬到一个老妇人的家里,老妇人救下了他。于是他改变了品行,投身到军营中来,他骁勇善战超过了所有的同辈人。当赵金龙作乱之后,他接受命令,和总督卢公坤前往平定贼人。贼人已被围困,即将被擒获。当时宣宗皇帝派遣皇家的宗室成员尚书禧恩来督军,没到,其他人商议要等待禧恩来后再开战,罗提督说:“包围的时间久了,军队会懈怠,贼人必定会逃跑。”于是违背众人的意见出战,几乎全部歼灭贼人。

罗提督常常对别人说起自己平生做贼的事情,从不隐讳,并且延请读书人一一记叙那些事情,实在是个不寻常的男人。罗公改变了品行后才娶妻,他忽然得了一种很奇怪的病,用了很多种方法都不能够治愈。一个道人路过他的门前说:“有方法可以救治,但是需要三十千钱才能够根据处方配制药物。”罗公自思家境贫寒,怎么才能得到这三十千钱,就对他的妻子说:“我生病将死,你也会饿死。如果卖了你,得到钱买药,那么我们两人都可以活下来了。”他的妻子哭泣着听从了他,罗公的病果然痊愈。

罗提督担任了游击官职后就派人寻找他的妻子。用重金赎回了她,(他们)又像当初一样做了夫妻,来报答她卖身救夫的情义。这件事情不值得作为典范,但是把他跟那些年轻时能够共患难,等到富贵了就厌倦抛弃他的糟糠之妻的人相比较,他们的品德高低的区别,大概是不能够用里程来计算的。罗提督天生豪杰,为人处世光明磊落,哪里能够用道学家的道德标准去衡量他?

红网:古汉语纳入高考,可行吗?

2011-3-12东方网 作者:陈李龙

古汉语,王新陆认为就应该列入高考和研究生的考试项目,至少应该是和外语同等的地位,由考生自由选择,“大部分大学生和研究生是在‘内销’啊,不是‘出口’”,对于他们来说,往往古汉语可能更有用。“这不光是文化也是服务理念”,王新陆说,这份提案已经提了三年了,没有被采纳。如再不采纳,他还要提。

新鲜语料

王新陆是全国政协常委、山东省政协副主席,他的这个提案是经过深思熟虑的。这样的想法并非出自“酸葡萄”心理,王新陆在学生时代的英语和日语都不错,“都是90多分毕业”。他真正的顾虑在于,他认为这么多年学的英语基本上是白白浪费精力。说白了,就是用不上。相比较而言,在他的经验中,古汉语反倒比外语用得多。

结合王新陆的职业身份:山东中医药大学名誉校长、博士生导师,这样来看古汉语确实要比外语有用的多。因为《本草纲目》《四部医典》《千金方》毕竟不是用白话文写的,假如不学古汉语,就很难理解其中要义。对于某些和古代经典打交道的专业人士,古汉语的确是必修课。

但将古汉语纳入高考,确实还要从多方面考虑。首先是古汉语在时代上很难“穿越”,当年的新文化运动已经将古汉语排挤出历史舞台,1920年当时的教育部发布训令,凡国民小学一律使用语体文(即白话文),自从那时候起,白话逐渐占据主导,古汉语可以说是走下神坛了。

其次是古汉语是否能比其他外语有用。我们知道印欧语系也有着古老的文字。拉丁语,在西方也少有纳入必考的体系,除了能在一些大学毕业证等少数地方看见,大部分情况下还是使用现代语文。拉丁语在现代社会已经失去了文化交流的功能,文化已经是靠现代英语、法语、德语等传播;拉丁语已经失去了文化传承的功能,只能固守古老典籍。古汉语也是如此,我们能用古汉语阅读《左传》《史记》《水经注》《本草纲目》,也只是供研究之用,并不能再用古汉语书写传世。

假如恢复古汉语做高考,它势必要与英语取得同等地位,但是不是比英语用处大,实在很难下断语。因为英语毕竟掌握着世界上大部分的资料,古汉语与之相比所掌握的只是中华文化过去的一部分。即使“大部分大学生和研究生是在‘内销’,不是‘出口’”,古汉语的功用可能还难比英语,因为除中国古代史、古代汉语、中医等少部分专业外,大部分专业的最先进水准还是掌握在英语国家中。不懂英语或者其他外语,那么学生则永远要从“二道贩子”那里获取资料,理解上难免会有偏差。

优化训练题

汉语到了最危急的时刻

中国社科院哲学所研究员 尚杰

我们自己亲手打倒了汉字的优雅性。掉下的头颅,是再不会活在身体上了。随着一个又一个“孤僻”汉字的死去,它的用法和含义也死了。更严重的,是那汉字包含的微妙感情,也死掉了。于是乎,汉语变成了一门地位远比英语低下的“外语”。

美文佳作欣赏

近读新书《汉语的危机》,被里面的文章所吸引,更被“汉语”与“语境”、“汉语”与“危机”、“汉语”与“失语”、“汉语”与“暴力”等篇章名所震撼,感觉提出的问题是深刻的,涉及的问题是沉重的。

我们的国歌唱道:“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声!”国歌产生的时代早已过去了,为什么歌词不改呢?因为要激励后人。危急时刻存在,我现在要说的,是汉语已经到了最危急的时刻。

此话怎讲?先抄录苏轼《江城子》:“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

这是大约1000年前的汉语诗歌,有怪异词语吗?没有!其中每个汉字现在还都流通。但是,不用说普通国人,就是当今那些研究中国文学的教授们,恐怕也不能写出如此美妙的诗篇!

为什么不能?因为汉字虽然没变,但汉语的习惯用法已经根本改变了,变得自己都不认得自己了。此话怎讲?汉字是我们民族精神之魂。几千年了,中国人的情趣、信念、音乐、逻辑,就藏匿在汉字中。可是,恕我直言,汉字的精华,不是正在死去,而是已经死去。简单说,汉字正以超人的速度,迅速变成一种“外国文字”,好像是一门外语,此话绝非夸张。

汉字的精华,首要的是音乐性,所谓“平平仄仄”是也,以上苏东坡的诗词是也。严格说,中国文学史,就是韵文史,三言五言七言,楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲等等,所有这些,是以什么划分阶段呢?是音乐性,也就是不同的语言节奏,或者一句话字的多寡。一种形式上的美感,犹如汉字书法。按照这样的标准,小说或者白话文,是最低级的汉语表达,诗词,是最高等的阳春白雪。

汉字中的阳春白雪,肯定是没有了。这就是20世纪汉字的实际发展史。上世纪前期的新文化运动的一个最消极后果,就是使汉字中的“阳春”渐逝,“白雪”融化。瑞典著名汉学家高本汉曾经形象地把汉字比作典雅的贵夫人,而把西方拼音文字比作一个实用的女仆。现在国内教育的时尚,就是大家都抢着做这个“实用的女仆”,至于那“典雅的贵夫人”嘛,对不起,她已经死了。倘若不相信,就去中国社会科学院和北京大学,问问50岁以下的文科研究员和教授们,还有几人会

写平仄押韵的古诗词?如果说这太难为他们了,那么,让他们用繁体字写一篇风格优美的散文吧——对不起,繁体字嘛,认,他们还是认得的,至于写嘛,肯定得像学外语一样,要借助于字典了!

唉,真是“无处话凄凉”!我们自己亲手打倒了汉字的优雅性。掉下的头颅,是再不会活在身体上了。随着一个又一个“孤僻”汉字的死去,它的用法和含义也死了。更严重的,是那汉字包含的微妙感情,也死掉了。

于是乎,汉语变成了一门地位远比英语低下的“外语”,现列举几种主要现象:

以套话或标语口号式的方式说话,这些话,好像是可以不经过脑子思考的,随口就来,而且日益成为公共场合的流行语言。此其一。

根本就没有什么书面语与口语之间的界限,书面语就是口语,这是汉语最大的损失,几乎无法弥补。此其二。

以拼音文字或英语的方式说汉语,这现象大量流行于网络语言中,一开始,有点儿像“座山雕”的“天王盖地虎”之类的黑话,渐渐在社会中流行开,其基本构词规则,就是故意写错别字。上海著名学者王文元感慨地提到他在网页上收到的一封短信:“王老实:你号。在你的王爷上读到了你的打坐,我很受气阀,以后请多执教。在建。”(注:短信应为“王老师:你好!在你的网页上读到了你的大作,我很受启发,以后请多指教。再见。)换句话说,也就是把每个汉字的发音,直接当成拼音字母使用。此其三。

还可以列举很多……

再说一遍:一种语言濒临死亡的标志,是它的根断了,不是脑供血不足,而是根本就不供血。于是乎,今天的中国人,绝对不是古代的中国人,感情完全变了,在这个意义上,我们的确还是一个崭新的民族!“崭新”是什么意思呢?就是说,有朝气,但还不成熟!

【赏评】 汉语是不是真的到了危机时刻?我们有必要忧虑:以后的人可能再难以领会那小小方块字里蕴含的精微美妙,感觉不到温柔、恬静、刚猛、睿智等各式各样的文字之美。

北京大学教授王岳川说过的一段话:“汉语思想是汉语精华的体现,也是中华文化的集中展现。古典的汉语思想无不充满诗意,语言的简洁明快、意蕴悠长,思想的辨证圆融、朴实无华,这是汉语思想的魅力所在。汉语思想是用母语思考祖国的现实与未来。汉语思想也是用最适合自己的语言思考世界的现实与未来。选择最适合自己的思维方式来思考问题,这是汉语思想对中国的意义。”

汉语的确在遭受来自全球化,来自网络等等的侵蚀。抵抗这种侵蚀不是封闭保守,汉语在古代和近代也从异域和西方汲取了很多有益的东西,并没有丧失自我主体性。我们该做的是如何保护住汉语思想的精华。

本部分内容讲解结束

同课章节目录