青岛版小学科学六年级下册精全册教案

图片预览

文档简介

1 细胞

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计

【单 位】胜利第五实验小学

【教学目标】

1.通过本课教学,使学生初步知道什么是细胞,生物体都是由细胞构成的。

2.培养学生的观察能力和分析综合能力。

【课前准备】

1.挂图或投影片——洋葱表皮细胞、其他植物的细胞、动物的细胞、人的细胞、显微镜。

2.洋葱、镊子。

3.显微镜、滴管、碘酒、吸水纸等。

【教学过程】

一、 提出问题

1.展示苏轼的《题西岭壁》,让学生齐读。

设疑:从这首诗中,同学们得到了什么道理?

2.自然界中的生物也是千姿百态、各式各样,那么,同学们有没有思考过它们的内部本质是如何的呢?这节课我们就来进一步学习生物的本质。

二、猜想假设 制定方案 实施探究 展示交流

1.指导学生认识细胞。

下面,我们先来进行一项观察。每个组都有一块洋葱,用镊子在洋葱表面撕下一层薄薄的膜(教师演示一下),这是洋葱的表皮,观察它是什么样的?

(1)分组观察。

(2)汇报观察结果。

(3)总结:用肉眼看,我们只能看出洋葱表皮是一层薄薄的、软软的、近似透明的膜。要看得更清楚,需要通过显微镜来观察。(出示显微镜或图。)

2.交流介绍显微镜。

(1)显微镜是一种精密的放大仪器,由镜座、镜柱、镜筒、镜头(目镜和物镜)、反光镜、载物台、准焦螺旋等部分构成。

(2)讲解、演示:通过显微镜观察洋葱表皮的方法是这样的……

3.分组观察,汇报交流。

(1)学生分组观察

(2)汇报:你在显微镜中看见了什么?你能在黑板上简单地画一画吗?

(3)交流发现。

通过用显微镜观察,我们发现洋葱的表皮并不是像用肉眼看到的那样,仅仅是一层近似透明的薄膜,而是由很多小格子构成的。这些小格子是细长的,两头比较尖,一排排的,排列得很整齐、很紧密。这些小格子叫做细胞。(板书课题)每一个小格子是一个细胞。

4.指导学生认识植物体是由细胞构成的

出示一些植物的叶、根、茎的细胞组成图片,指导学生观察。

教师小结:通过以上观察,我们知道植物的根、茎、叶等都是由细胞构成的,植物各部分的细胞有大有小,形状不尽相同。

5.指导学生认识动物体、人体也是由细胞构成的

出示动物的细胞和人的细胞挂图或投影片,学生观察,教师讲解:通过观察,可以知道人和动物的身体也是由细胞构成的,各部分的细胞形状、大小不同。

6.总结 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )关于细胞的知识

(1)讨论:通过以上观察,我们知道植物是由细胞构成的,动物是由细胞构成的,人体也是由细胞构成的。根据以上事实,我们可以进一步得出什么结论?

(2)讲解:

生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的最小单位。每个细胞都是有生命的,有生、有死,能生长、能繁殖,需要不断吸收营养,也要不断向外排出废物。

有些低等生物只由一个细胞构成。大部分生物由很多很多细胞构成。生物的生长发育、衰老死亡都与细胞有关系。例如,植物的生长过程,就是各部分的细胞不断长大的过程;如果人的某个部位的细胞大量坏死了,这个部位的机能就会丧失了。

三、拓展创新

1.制作细胞模型。

2.课下查阅资料,了解细胞是怎样生长的?

2 我从哪里来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】武鹏

【单 位】胜利五小

【教学目标】

1.能从“为什么”、“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,会查阅书刊及其他信息源。

2.引导学生感到生命的来之不易,培养学生热爱父母、珍爱生命的情感。

3.培养学生勤于思考、乐于探究、善于学习的好习惯。

【教学准备】

1.学生准备

把“我从哪里来”作为研究课题,采用多种形式,搜集整理资料,做调查报告。

2.教师准备

(1)了解学生的已有认识和感兴趣的话题。

(2)多媒体课件

【教学准备】

一、谈话导入新课

上节课啊,老师给同学们留下了一项任务,通过各种手段来调查“我从哪里来”的。同 学们,资料都准备好了吗?

二、展示资料

1. 教师:谁愿意把自己的调查结果分享给大家?

2. 学生展示资料。(教师适时的板书)

3. 教师:通过刚才的交流研讨,我们知道了非常多的内容,有的同学不仅把我是“从哪里来的”调查的很清楚,而且还告诉了我们“胎儿是怎样形成和发育的”让我们增加了更多的知识。我们学习了这么多,你还有什么疑问或者想要知道的吗?(重点提示双胞胎和试管婴儿)

4.教师播放课件补充学生资料。

5. 教师:同学们,老师很高兴,你们在研究“我从哪里来”这个课题时,运用了这么多科学的学习方法,懂得了我们的生命来之不易,我们在成长的同时,不能忘记我们的父母,尤其是妈妈。她在孕育我们时的辛苦,是无法用言语来形容的。今天,就让我们来做一个体验游戏“我做5分钟的妈妈”。

三、体验游戏

1. 教师:同学们的书包大约十几斤,和妈妈怀孕时增加的体重差不多,我们就把书包当作妈妈怀孕时的你,放在前面,一起跟老师来做几个日常生活中的动作。注意体会做动作时的感受,还要保护好你的宝宝!

2. 学生在老师指导下做动作。(坐着吃饭、伸手够东西、低头看脚尖、抬腿上楼梯、弯腰捡东西、弯腰穿鞋系鞋带)

3. 学生根据感受谈体会。

4. 教师:我们刚才仅仅做了5分钟的妈妈,就有这么多的感受,想一想,妈妈在孕育我们的这十个月中,有多少个5分钟?这十个月中,妈妈会呕吐、会经常感到疲劳,负担会随着你的长大一天天加重。但是妈妈毫无怨言,即使再辛苦,也是幸福的!此时此刻,你一定有很多话要说给妈妈听吧!同学们下面我提议给妈妈写一封信写出你的心声。你们的妈妈看到你们真诚的话语一定会非常感动的。

5. 学生制作书信。

四、总结

同学们,回过头来看看我们所了解的这些知识,我相信你们对生命又有了新的认识。老师希望同学们能够进一步积累资料,制作一份自己的《生命手册》。

人的一生

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】王佳

【单 位】胜利第六实验小学

【教学目标】

1.了解人的一生生长的大致过程;了解青少年身体发育的特点;了解青春期的主要身心发展特点,关注个人保健。

2.会查阅书刊及其他信息源,能利用简单的图形、统计等方法整理自己身高、体重等方面的数据;能选这自己擅长的方式表述研究过程和结果。

3.喜欢大胆想象;尊重证据,愿意合作交流;珍爱生命;乐于用学到的科学知识改善生活。

【本课探究所具备的知识能力基础】绘制图形的方法,统计表格的使用。

案例背景分析:

本课以学生生活经验及已有的科学知识为基础,通过研究人的身体从小到大发生的变化,是学生了解人一生生长的大致过程,了解人的一生各个时期特别是青春期身体发育的突出特点及变化,知道怎样搞好青春期卫生保健。通过学习绘制生长发育曲线图和条形图,培养学生绘制图形并利用图形进行分析的能力,激发学生研究人的生长发育的兴趣,使学生懂得珍爱生命。

教学过程

一、播放多媒体引出探究学习的主题

1.提出问题。

(播放动物、植物生长的视频资料)动物、植物从小到大会发生很大变化,我们从小到大会不会发生变化呢?

2.引导学生进行猜想与假设。

你们认为,在人的一生中,身体会发生哪些变化呢?例如:身高、体重等。下面就请同学们猜测一下。

(学生小组内讨论并交流汇报)

刚才同学们对人的身体已经进行了猜测,你猜测的对不对呢?想不想知道?这节课,我们就来探究一下问题的答案。

二、进行“人的一生身体变化”的探究实验活动

1、了解人的一生身体有哪些变化。

(1)人的一生身体有哪些变化?

(同学们看课前搜集的自己从小到大的照片、体检表分析。)

任何一个人从小时候开始身体各方面都会悄悄地发生很多变化。课前老师让同学们准备了照片和体检表,根据自己的了解,说说自己从小到大发生了哪些变化。

(学生自由汇报自己从小到大身体、心理、语言行为等方面发生了什么样的变化。)

(2)人的一生分为哪几个时期?

同学们都很善于观察和思考。人出生后,身体各方面逐渐成熟,直到长成健壮的成年人,然后人的身体又会逐渐衰老,直到死亡,这是一个客观规律。我们经常说少年儿童、小青年、中年人、老年人。你认为多少岁的人算是少年儿童、多少岁算是青年、多少岁算是中老年呢?

(学生根据自己的了解来回答。)

我们把平时说的这几个阶段说成是人一生的几个时期。我们拿出自己跟家人的照片,看照片来分析一下从多少岁到多少岁应该算作人生的一个时期。

(学生吧自己的照片排在前面,家人的照片排在后面,连成完整的人生图。)

生长发育、衰老和死亡是人必然经历的连续过程。人的一生可以分为发育期(从出生到20岁)、成熟期(从20到40岁)、渐衰期(从40岁到60岁)和衰老期(60岁以后)。

人的身体特征发育比较缓慢,相邻的两个阶段身体特征没有明显的界限。人的各个发展阶段时间长短因人而异。

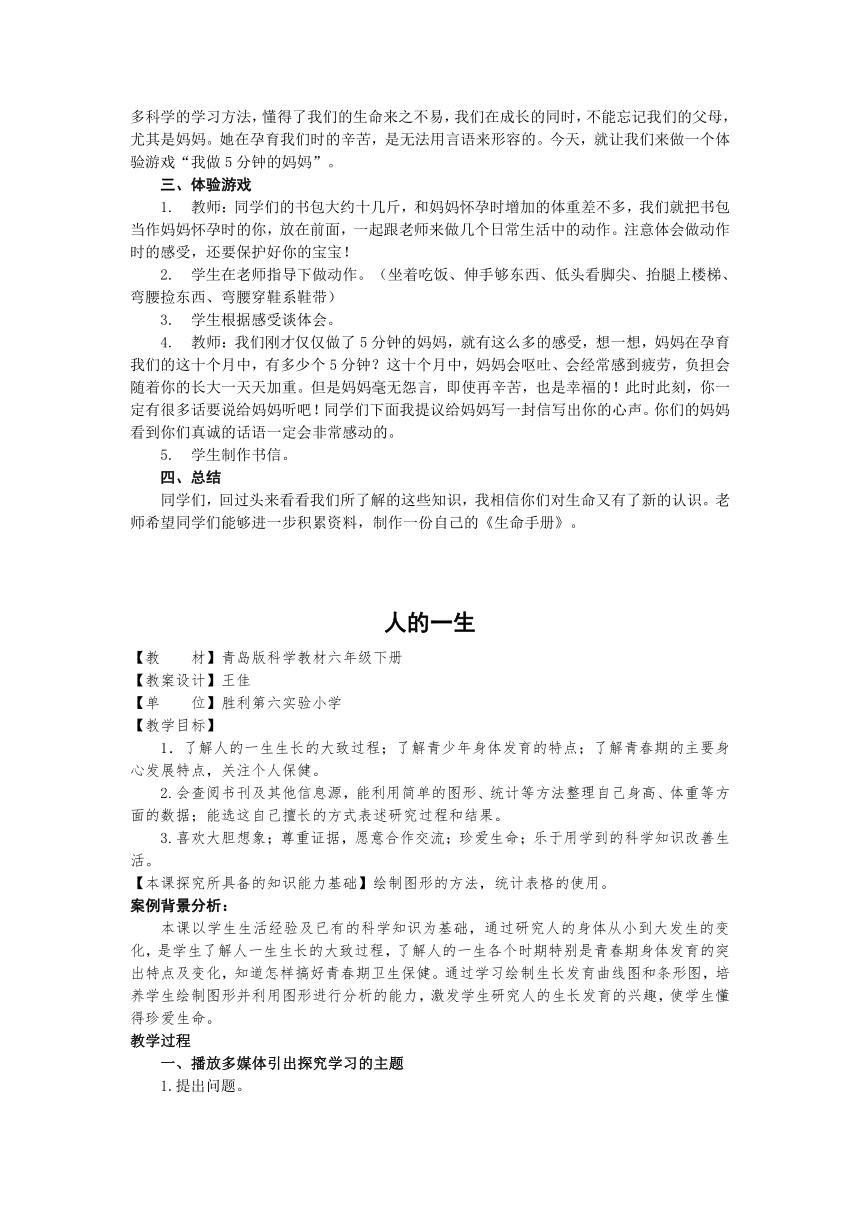

2.从小学到现在,我们的身体发生了哪些变化?

(1)指导学生认识青少年身高随着年龄增长的变化。

刚才我们了解到人从小到大身高、体重会有很大的变化,这些变化你了解多少?有哪些规律呢?我们先来研究一下身高的变化。拿出课前统计的体检表中身高的数据。

年龄(岁) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

女生身高(厘米) 97 102 105 107 110 115 120 130 140 147 153

男生身高(厘米) 96 101 103 105 109 113 117 128 136 146 156

从身高数据表中我们不容易看出身高变化规律,老师这里有一个图,我们一起把这个图绘制完整,从这个图中我们一眼就能看出身高变化来。(图略)

(出示条形图,跟学生一起来绘制身高,绘制过程中就了解了画条形图的方法,学生也从中体验到了画条形图的强对比性。)

(师生共同完成条形图,男女生分组来完成。)

通过条形图看出,从4——15岁每年身高都在增加,每年增加的数值是不一样的。条形增长越快,说明我们的身高增长越快。

除了用条形统计图的方法统计以外,我们还可以用另一种统计的方法来统计身高的变化。(师生共同完成曲线统计图,图略。)

(2)指导学生认识青少年体重的变化。

我们在身高增长的同时,体重也会随之不断地增加。体重的变化往往是女同学最关心的话题,让我们用研究身高的方法来研究一下我们的体重变化规律吧。把体检表上的体重数据填到统计表中。

(学生选择条形统计图或是曲线图来分析体重的变化。)

谁能说一下自己体重变化的规律?(学生答)

随着年龄的增长,体重是不断增长的,每年增长的快慢不同。曲线越陡体重增长越快,曲线越平缓体重增长越缓慢。

(3)青春期应该如何搞好卫生保健。

通过条形图和曲线图我们发现,现在我们的身高、体重都和小时候有很大的变化,这说明你们中间的一些同学已经进入了青春期,有些同学将要进入青春期。青春期是人的身体发展变化最快的时期,人的身高、体重、胸围、肺活量等都增长得很快,而且还有人会长出青春痘,男同学在这一时期会长喉结、长胡子。

青春期是人的身体发展变化最快的时期,关系到以后的身体健康和心理健康。为了给将来的学习、工作和生活打好基础,我们在青春期应该注意什么?

(生答,师补充)

(4)推测未来的我。

同学们,想知道你未来的身体是什么样子的吗?根据同学们手中的资料及家人的身体状况等各方面的信息推测一下自己未来是什么样子的。

(学生进行自由活动。)

三、引导学生进行拓展活动,将课上探究活动延伸至课下

1.引导课下探究的问题。

学习这节课之后同学想做些什么?

(学生自由谈想法。)

2.激发学生课下探究。

这节课我们了解了自己及家人的身体变化,我们还可以进一步调查了解不同国家、不同种族人的外形特征。

4 我像谁

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】程方

【单 位】胜利第六实验小学

教学目标

1.能用各种感官感知自然事物,并用语言或其他方式描述所观察到的事物的形态特征;会查阅书刊及其他信息源获取有关遗传和变异的信息资料;懂得交流与讨论可以引发新的想法,并尝试对同一现象作出不同的解释。

2.通过研究遗传和变异现象,知道科学是不断发展的;愿意合作交流;珍爱生命。

3.知道生物的很多特征是可遗传的;了解遗传和变异也是生物的特征之一。

案例背景分析:

本课是在学生初步认识了青少年生长发育主要特点及细胞是构成生物体的基本单位的基础上,对生命延续内容的进一步探究活动。学生通过研究自己的身体特征与家人有哪些相似和差异,并对部分动植物进行观察研究,知道生物的很多特征是可以遗传的,认识到遗传和变异是生物界普遍存在的现象,进一步激发学生对生命科学求知欲,培养学生的问题意识和科学精神。

教学过程:

(一)以小游戏引入主题

1.找父母

(出示照片)老师这里有三位同学和他们父母的照片,大家给这三位同学帮帮忙,帮他们找一下他们的父母。

(学生讨论后回答)

2.引导学生找相似特征。

为什么他们是他的父母呢?你是怎样知道的?

(学生回答)

【通过这个游戏,能很快地激发起学生的兴趣,使学生尽快进入角色。】

看来,同学们都非常聪明,知道根据脸上的特征来给他们找父母。是的,我们都或多或少的像自己的父母。这究竟是什么原因呢?今天,我们就来研究一下里面的奥妙。(出示课题“我像谁”)

(二)人类的遗传现象

1.我与父母。

你有没有被别人说过像你的妈妈或者爸爸?

(学生自由发言)

2.火眼金睛辨父母。

不少父母也带来了父母的照片,现在小组间混合一下,看能不能为同学找到家人。

(学生根据刚才的游戏和同学的谈话来辨别并说出理由)

3.学生讨论分析遗传现象。

同学们都能准确地找到要找的父母,真是善于观察的好学生。现在请各小组讨论一下:根据这些现象,你能从中发现什么或得出什么?

(学生讨论并汇报,可能会发现孩子的“模样”像父母。)

4.继续讨论

是不是只有“模样”像父母呢?

(学生讨论并汇报。引导分析:性格、脾气、习惯等等,都会相似。)

(三)动植物间的遗传现象

1.提出新问题

通过刚才几个活动,我们知道一家人之间有很多相似之处。动植物之间有没有这种现象呢?

(学生讨论并汇报)

2.讲解新知识。

生物将自身的形态特征或生理特征传给后代的现象叫做遗传。

(板书:遗传)

【通过刚才几个活动的连续进行,加深了学生对遗传现象的认识,然后教师再及时给予准确的定义,这样学生就牢固地掌握了这一知识】

3.我知道。

你知道描写遗传现象的谚语吗?

(学生讨论并汇报。如:种瓜得瓜,种豆得豆;龙生龙,凤生凤,老鼠生来会打洞等等。)

4.我会推理

(出示小狗的图片)观察图中小狗的颜色和花纹,推测一下狗爸爸可能是什么样子的。

(学生推测)

【这两个活动的设计利用了学生强烈的揭秘心理,进一步加深了学生对遗传现象的印象与理解,增强了学生对这一现象的探究兴趣。】

(四)人类的变异现象

1.引导学生发现并提出新问题。

有了遗传现象,那是不是子代都和父母一模一样呢?

(让学生说说自己与父母的差别)

2.讲解新知识

生物的亲代与子代之间以及在形态特征或生理特征上的差异,叫变异。(板书:变异)

3.火眼金睛

同学们辨别一张全家福的子代与父代之间的不同。

(学生辨别并汇报)

(五)动植物的变异现象

1.我会用。

跟遗传一样,动植物之间也存在变异。拿出你准备的树叶看一下,这些树叶是否全部相同?为什么会这样?其他植物呢?

(学生拿出课前准备的同一棵树上的多个树叶进行比较,并讨论回答。)

2.我知道

你知道描写变异现象的谚语吗?

(学生讨论并汇报。如:一母生九子,连母十个样;龙生九子,九子各异等等。)

3.小结

遗传和变异是生命最基本的特征之一。可以说,没有遗传,就没有物种的延续,有了变异,生命世界才能够像现在这样丰富多彩。

【这一活动的目的在于把人的变异现象扩展到动植物,使学生了解遗传和变异是生物的特征之一,意识到遗传和变异是生物界的普遍现象,从而使学生初步从宏观上感知生物界的遗传与变异现象。】

(六)班级差异大调查

1.引导探究问题

我们知道了生物体存在遗传与变异现象。现在我们来做一个班级差异大调查。

2.解释标准

(1)选定几个特征进行调查。如:有无耳垂、单双眼皮、舌头能否卷曲、头发曲直等等。

(2)由教师组织全体学生参与,解释清楚每个标准的定义。

3.小结。

我们调查出的这些就是人与人的差异,如果这些差异不是因为环境的改变而产生的,那这些差异就会遗传下去。

【本活动设计的目的是通过比较人之间的差异活动,巩固课堂探究的成果,加深学生对遗传与变异现象的认识,培养学生观察与比较、表达与交流的能力。教学中要注意引导学生把观察和思考结合起来。】

(七)拓展活动

同学们课下调查一下,有没有同学父母都是带近视镜的?近视是变异吗?

5 让身体热起来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】胜利七小科学工作组

【单 位】胜利七小

【教学目标】

1.知识目标:吃食物提供的能量、太阳的光照、运动等方法都可以使我们的身体热起来。引导学生从身边的小事开始学科学,讨论使人们热起来的方法。

2.技能目标:通过讨论和实验验证人体的热量到哪里去了。

3.情感态度与价值观:在活动过程中学习科学实验的方法,体验科学探究的乐趣,培养探究周围事物的兴趣和好奇心。

案例背景分析:

本科是本单元的起始课,在三年级下册《我们吃什么》单元中探究了食物与营养方面知识的基础上,教科书内容以“人”为切入点,通过让身体热起来的活动,引导学生分析让身体热起来的方法与途径,探究人体能量的来源与转化,认识到人维系正常的生命活动需要能量,生命离不开能量,从而使学生经历科学探究的过程,体验科学探究的乐趣,培养学生的科学精神与科学情趣。

让学生明白两个科学概念:1、有多种方法可以产生热。

2、加穿衣服会使人感觉到热,但并不是衣服给人体增加了热量。

教材问题解答

1:让身体热起来的方法有哪些?

答:补充内能,如吃巧克力;外部加热,如晒太阳、烤火等。

2:人体吸收的能量到哪里去了?

答:保持体温(热能)、运动(机械能)、生长(储存能)等。

3:北极熊为什么不怕冷?

答:(1)它皮下有厚厚的脂肪层。

(2)体表的白毛为中空结构,可以吸收太阳能来取暖。

(3)体表白毛下的皮肤为黑颜色。可以最大限度利用太阳能。

(4)体毛很长且被一层油脂覆盖,不会被冰冷的海水浸湿。

(5)脚掌上长有厚厚的毛,既防滑又隔冷。

(6)大量进食高热量食物。特别在冬季,北极熊非常挑食。主要进食猎物的脂肪。

(7)当北极进入极夜时,也就是北极最冷时,它就开始冬眠。

教学过程描述:

一、导入新课

观看几种人体发热的图片:火锅、烤火炉、运动(参考问题:这些热是从哪里来的?)

二、让我们身体热起来

(一)提出问题

情景引入:观察课本上的图片,这个小姑娘怎么了?

学生回答:(冷)

(二)猜想假设

那我们怎样让他的身体热起来?

专题讨论:身体热起来了(板书)

1、学生小组讨论:使身体热起来的方法有哪些?

(三)交流方法。

讨论使身体热起来的原因

运动—————-———————血液循环加快

取暖、太阳、空调——————外界物质给予热量

穿衣服、盖被子————————?

那么加穿衣服后,我们的身体为什么会热起来呢?

三、衣服能给我们带来热吗?

(一)猜想

1、回忆自己的生活体验(让学生学习知识时与生活结全起来)

(1)晚上,当我们进被窝时,你的感觉是什么?

(2)而当我们早上起来时,你感觉又是怎样的呢?同样晚上再次去睡时被窝还热吗?这一连串的问题让你对你刚才的想法是不是产生了怀疑?

(3) 衣服究竟能不能发热?

(二)制订方案

同组的思考并设计一个实验来证明你的想法。

1、分组讨论制定实验方法,再在班上表述大家评论其可行性。

(一)实施探究

1、对设计合理有可行性的实验方案在班上推广,并开展实验。

(四)小组长汇报

1、对自己的实验作汇报。

(1) 实验中你们观察到了什么?

(2)衣服会自己产生热吗?

(3) 多穿些衣服怎么会觉得热起来了?

四、北极熊为什么不怕冷?

(一)、提出问题

(二)小组讨论

(三)汇总

(1)它皮下有厚厚的脂肪层。

(2)体表的白毛为中空结构,可以吸收太阳能来取暖。

(3)体表白毛下的皮肤为黑颜色。可以最大限度利用太阳能。

(4)体毛很长且被一层油脂覆盖,不会被冰冷的海水浸湿。

(5)脚掌上长有厚厚的毛,既防滑又隔冷。

(6)大量进食高热量食物。特别在冬季,北极熊非常挑食。主要进食猎物的脂肪。

(7)当北极进入极夜时,也就是北极最冷时,它就开始冬眠。

五,课堂拓展:

从实验中,我们知到了衣服并不是像火燃烧这样能够产生热,它只能保持温度或减慢温度的下降,那么为什么多穿衣服在我们身上能够使我们热起来呢?这些热又是从哪儿来的呢?请小组间讨论。

(学生讨论)

师:那小组说说你们的讨论情况?

(多穿衣服使我们热起来,这些热是我们身上的,因为衣服能保温,衣服穿在身上,使我们身体上的热保存起来,所以我们就热起来了。)

师:多穿衣外面的冷空气能容易地流到我们身上吗?

(对保温的作用,学生难而全面进行解释,教师从别一角度引导,让学生能准确进行科学的解释)

师:谁来更准确地说说多穿衣服身体热起来的原因呢?

(多穿衣服,我们身上的热不容易流出去,而且外面的冷空气也不容易流进来。衣服的作用就像一道墙壁,挡住身上热气的流失,也挡住外面冷空气的进来。)

师:对,衣服的作用就像一道墙壁,阻止身体已有的热散发出去,又阻止外面的冷空气进入,这就是保温的作用。所以我们多穿衣服能使我们热起来。被子有保温的作用,盖上被子我们也会热起来。

师:请同学们看下面的一则故事。

(师事:小明家里的冰霜坏了,叔叔来维修,要把冰霜中的东西拿出来,小明爱吃的冰棍也得拿出来。小明不愿意,因为他知道冰棍拿出冰箱,等一会就融化了。叔叔想了一个办法,告诉小明只要用衣服或被子把冰棍包起来,冰棍就不容易融化了。)

师:叔叔这个办法行吗?请你们带着这个问题回家试试,并想想为什么。

(衣服的保温作用是否只能使较高温度的水保持温度,对低温的冰棍也有保持温度的作用呢?学生在已证实衣服能保高温的基础上,带着衣服能否保低温的作用这一新探究的问题而结束本次探究活动。而这一新的探究问题也是学生身边关心的问题,这样使科学探究进一步深入)

六、深化小结

让学生自己总结,然后教师做总结:1、让人体热起来的办法,2、人体的能量的消耗,3、北极熊不怕冷的原因。

板书:

让身体热起来的方法有哪些

人体吸收的能量到哪里去了

北极熊为什么不怕冷

6 摆的秘密

【教材】青岛版科学教材6年级下册

【教案设计】李恩强

【单位】胜利第七实验小学

【教学目标】

1.通过本课教学,使学生认识摆动,知道单摆摆动的规律——同一个摆摆动的快慢是一定的;摆动的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线长短有关,摆线短的摆动得快。

2.培养学生的实验能力(应用对比实验的方法研究单摆摆动的规律)和归纳概括能力(从反复实验的数据中归纳、概括单摆摆动的规律)。

3.使学生体会到:人只有认识了自然规律,才能更好地利用自然规律。

案例背景分析

单摆,也称“数学摆”。由一根上端固定不能伸长的细线(线的质量很小,可以忽略不计)和在下端悬挂的一个小球组成。当它在重力的作用下摆动时,

本教材的编排宗旨是让学生从生活中对摆的现象加以讨论、探究,更重要的是把大部分空间留给学生展示的机会,使学生在探究性学习中解决实质问题,并做出合理的解释,从而体现了学生自主学习、合作探究的意识能力的提高。

在本课教学中主要采用实验操作的方法进行教学,使学生在实验中与知识结合,达到解决问题的目的,主要培养与加强学生操作能力的提高及合作能力的意识,在学生进行实验操作的过程中,从中得到自主力、合作力的提高和发展,使学生从多方位、多角度的观念出发,充分掌握其中的道理进而达到学用结合的目的,并用于改善生活

这一课让学生亲身经历了一个猜想—验证—分析完整的科学探究过程。对猜测与摆的快慢有关的三个因素:摆锤的重量、摆的幅度、摆线的长短进行了验证, 通过验证得到摆的快慢只与摆长这一个因素有关,只得到这个结论不是最终的目的。而从实验中学会控制变量、数据的分析、误差分析等方法。让学生们真真切切的学会解决问题的方法和策略。

重点

通过本课教学,使学生认识摆动,知道单摆摆动的规律──同一个摆摆动的快慢是一定的,摆动的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线长短有关,摆线短的摆动得快。

难点

培养学生的实验能力(应用对比实验的方法研究单摆摆动的规律)和归纳概括能力(从反复实验的数据中归纳、概括单摆摆动的规律)

教学准备

1.分组实验材料:

(1)支架:在铁架台或木支架的横梁上安一个挂钩。

(2)单摆:3个。用细线和螺丝帽做成,细线一端在螺丝帽上系牢,另一端打一个结,使其成为一个套,能挂在支架的钩上。在3个摆中,有2个摆摆线长短相同,摆锤轻重不同(用大小不同的螺丝帽);有2个摆摆锤轻重相同,摆线长短不同。

2.演示材料:带摆的钟。

3.挂图或投影片:摆钟、杂技演员荡秋千。

教学过程

一、教学引入

1.出示摆钟(或挂图、投影片)。

2.谈话:

(1)这是什么?

(2)这(指钟摆)叫什么?(板书“摆”)

(3)钟摆是怎样动的?这种运动方式叫什么?(讲解并板书“摆动”)

(4)你还看见过什么物体像钟摆一样摆动?

(5)关于钟摆,你有什么问题?

这节课,我们就来研究关于摆的秘密。(板书课题。)

二 学习新课

(一)、提出问题

1.讲述伽利略研究摆的故事

(1)讲述:摆动是一种很常见的自然现象,意大利科学家伽利略早在400多年前,就对这种现象进行过研究。

(2)看课文中伽利略研究吊灯摆动的插图。

(3)讲述:

有一天,伽利略来到了教堂,在教堂的大厅里,他看到一盏吊灯在不停地摆动。这件事引起了他的兴趣,他想,吊灯来回不停地摆动,这种摆动是否有什么规律呢?于是,他用脉膊计算时间,仔细观察吊灯的摆动。过了一段时间,他终于发现了吊灯摆动的规律。

(二)、猜测假想

指导学生认识同一个摆摆动的快慢是一定的

你能猜一猜吊灯的摆动究竟有什么规律呢?

(教师可以把摆的各个要素罗列出来,让学生猜测和哪些要素有关)

(三)、制订方案

让我们像伽利略那样,通过观察、实验来揭开这个秘密。

(1)学生制订完方案,比较一下,教师总结:怎样实验呢?(出示实验装置——单摆。)我们用这样一个装置来实验。在一根细线上栓一个重物——螺丝帽,在线的上端系一个套,通过套把线挂在支架横梁的钩上;用手轻轻推动螺丝帽,它就会像钟摆、吊灯一样摆动起来。我们把这个实验装置叫做“摆”。每个组有 3个摆,各组任意选择一个摆,把它挂在支架上,观察它是怎样摆动的,摆动有什么规律。

(学生因为第一次接触,所以方案的总结还要以教师为主,否则实验时间不够)

(四)、对自己小组的方案进行验证学生分组安装、观察

(一定提醒学生把每次实验的摆的要素记录清楚)

(五)、汇报观察结果,总结实验方法

(有的学生可能不会观察出单摆摆动的快慢是一定的,而是观察到其他一些现象,根据学生是否观察到或说到,决定下面的实验是探究性的还是验证性的。)

(4)讲述:为了更好地观察摆动的规律,我们来观察它在一定的时间内摆动的次数。我们首先观察它在30秒内摆动的次数。摆来回算一次,即摆从左边摆到右边,再从右边回到左边算一次。

(为了使学生明白这个观察要点,教师肯定要边演示边讲解,然后还要让全班集体观察、出声数出摆动的次数。)

(六)、实验探究

(1)学生分组观察:30秒内摆动的次数。(由教师统一计时,各组学生默数,观察2次,把观察结果记在课本中的记录表中。)

(2)学生分组观察:60秒内摆动的次数。(要求同上。)

(七)汇报交流

(1)讨论:

①通过以上观察、实验,你发现摆动有什么规律?

(如果学生回答不出,可再问下面的问题。)

②每个组的摆,在2个30秒内摆动的次数有什么关系?(相同。)在2个60秒内摆动的次数有什么关系?(相同。)各个组的实验结果是否都是这样?这说明什么?

(2)把各组汇报的数据写在黑板上,以便比较、归纳。

(3)教师小结:通过以上研究我们可以知道,每个摆在相同的时间里摆动的次数是相同的,也就是说每个摆摆动的快慢是一定的。(板书:每个摆摆动的快慢一定。)当年伽利略在教堂的大厅观察吊灯的摆动时,发现的正是这个规律。

(10)指导学生填写课文中这个问题的结论。

(八).指导学生研究摆动的快慢与什么有关系

(1)讨论

①在前面的实验中,同一个摆摆动的快慢是一定的,不同的摆摆动的快慢是否相同?对此你有什么问题?

②你认为摆动的快慢可能与什么有关系呢?可以相互观察一下,各组的摆有什么不同?

③要弄清摆的快慢与摆锤的轻重是否有关系,应该怎么办?

(2)讲述

在各组的3个摆中,选择两个摆线长度相同、摆锤的轻重不同(螺丝帽大小不一样)的摆实验,观察它们在30秒内摆动的次数是否相同。实验2次,把观察结果记在课文的记录表中。

(3)学生分组实验。

(4)汇报实验结果。

(把各组的数据写在黑板上。)

(5)讨论

以上实验结果说明什么?为什么?

(6)学生小结

实验表明,摆动的快慢与摆锤的轻重没有关系。

(7)讨论

①现在你认为摆动的快慢可能与什么有关系?

②要弄清摆动快慢与摆线长短是否有关系,应该怎么办?

(8)学生总结实验方法

在各组的3个摆中,选择两个摆锤的轻重相同(螺丝帽大小一样)摆线长短不同的摆实验,观察它们在30秒内摆动的次数是否相同。实验2次,把观察结果记在课文的记录表中。

(9)学生分组实验。

(10)汇报实验结果

(11)学生讨论:

①以上实验结果说明什么?为什么?

②现在你知道摆动快慢与什么有关系?有什么关系?(即什么样的摆摆动得快?什么样的摆摆动得慢?)

(12)学生汇报小结

通过以上研究我们知道,摆动的快慢与摆锤的轻重没有关系,与摆线的长短有关系,摆线短的摆动得快。

(同时板书以上知识要点。)

(13)指导学生填写课文中这个问题的结论。

三、强化上升理论

1.讲述:这节课我们一起研究了摆的秘密。

2.提问:

(1)什么样的运动叫摆动?

(2)实验用的摆由什么构成?

(3)同一个摆的摆动有什么规律?

(4)摆动的快慢与什么有关系?有什么样的关系?

3.讨论:

(1)钟摆有什么作用?

(由于同一摆在相同的时间里摆动的次数是一定的,这样就可以利用摆控制钟表内齿轮转动的快慢,使钟表匀速、平稳地走动。)

(2)怎样调整有摆的钟“走”的快慢?

(摆锤下有螺丝,将螺丝沿顺时针方向拧,摆锤上升,相当摆线缩短,钟摆摆动变快,钟表便“走”得快;将螺丝沿逆时针方向拧,摆锤下降,相当摆线加长,钟摆摆动变慢,钟表便“走”得慢。)

4.出示挂图或投影片——杂技演员荡秋千。

5.提问:

(1)图中是什么?

(2)你玩过荡秋千吗?

(3)几个孩子都玩一个秋千。力气大的孩子能荡得快,对不对?体重小的荡得快、体重大的荡得慢,对不对?为什么?

四、拓展作业

研究:两个荡秋千的杂技演员能在空中准确对接,不会掉下来。这是怎么回事?用实验证明。

附、观察实验 (单摆实验)

实验目的:

(1)知道同一个摆摆动快慢是一定的。

(2)知道摆动快慢与摆锤轻重无关。

(3)知道摆动快慢与摆线长短有关,摆线越短,摆动越快。

材料:铁架台、双顶丝、铁钉、40厘米摆线、35厘米摆线、30厘米摆线、摆锤(中药丸的球形塑料盒)、铁垫圈、表、铁丝。

实验方法:

(1)同一个摆,摆动快慢是一定的。

①用铁架台、双顶丝、铁钉、40厘米摆线、摆锤、铁丝按下图装好单摆。

②一个学生看表,另一学生推动摆,数30秒内摆动的次数,记录下来。

③重复作一次。

④研究上面的实验结果说明什么问题。

(2)摆动快慢与摆锤轻重无关。

①在摆线下挂轻摆锤(中空药盒),测定30秒摆动次数。

②在同一摆线下,换挂重摆锤(装满铁垫圈的中药盒),测定30秒摆动次数。

③研究上面的实验结果说明什么问题。

(3)摆动快慢与摆线长短有关,摆线越短,摆动越快。

①用40厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

②用35厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

③用30厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

④分析三次摆动次数,有什么规律,说明什么问题。

注意:

(1)摆线应当选用加力时长短变化很小的线,例如缝纫机用的轴线。

(2)摆幅要小,摆角不超过5°为好。

(3)为了加大摆锤重量,也可以在摆锤内放其它物体,如橡皮泥。

(4)如学生计时有困难,也可由教师统一计时。

7 钻木取火

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】姜遥

【单 位】胜利第八实验小学

【教学目标】:

1、使学生对钻木取火的道理进行解释,进一步认识机械能与其他能的转化。

2、使学生会用简单的器材做“摩擦生热”的模拟实验,培养学生搜集和整理信息的能力,乐于用学到的科学知识改善生活。

3、想知道、爱提问、喜欢大胆想象、尊重证据,愿意合作与交流;认识到科学技术给人与社会发展带来的好处,了解人类用火的历史。

【教学重点】、难点:理解钻木取火的道理,认识机械能与其他能的转化。

【教具准备】:火柴,细砂纸,铁丝,挂图,手钻,木板等。

教学过程

一、导入:

1、以神话故事引出探究学习的主题。同学们老师给大家讲个故事:那是大约在6000年前,燧人氏偶然发现啄木鸟用尖长的嘴在树上小窟窿里找虫子吃。由于虫子钻的很深,啄木鸟嘴巴够不上,只好用坚硬的嘴去钻,不料却钻出浓浓的火种。燧人氏受到这个启发后,就把坚硬而尖锐的木头在另一块硬木头上使劲地钻,并钻出火星来。从此人类就掌握了一种取火的方法。大家知道是什么方法吗?(学生自由回答)

教师出示幻灯片古代钻木取火的幻灯片。

请同学们观察:(图上有一老一小两个古人,老者正在向少者传授钻木取火的方法,木头上有烟雾冒出。)揭示本课探究活动的主题——钻木取火。教师板书课题:钻木取火。

2、你能猜想一下,古人是怎样进行“钻木取火”的吗?怎样进行解释?(学生进行交流)你能用能量转化的观点解释其中的道理吗?

二、对钻木取火的道理的猜想与验证:

1提出问题。

为什么钻木就能取火?你能用能量转化的观点加以解释吗?

2 引导学生进行猜想与假设

请大家在小组内将自己课前搜集的资料进行交流汇总,对钻木取火的道理进行大胆的 猜想,提出自己的见解。(学生组内进行交流)

请每个小组选派一个代表发言,进行全班交流,其他同学注意倾听。(学生汇报)

分组活动时,需要教师进行正确引导:为了培养学生对信息资料的处理,整理和分类,做到条例清晰;提醒学生组内交流时,要轮流发言,既不能抢说,也不能不说各组的小组长控制好局面。提醒学生注意倾听。

3 学生设计实验方案。

教师为学生准备了木板 砂纸 铁条 手钻 火柴等。学生学生根据实验器材制定试验方案。

各组代表汇报交流各组的方案。讨论修改各组试验方案。可以选择用手钻钻木板;可以选择搓手;可以选择用砂纸打磨铁条;还可以选择在黑板上擦火柴。

教师课件展示提示:

(1)你们组打算怎么做这个实验?

(2)你们组将进行怎样的分工?

(3)别忘了填写实验记录。

(4)注意安全呀

三、探究活动 实施探究

1、一个小组采取来回搓手,摩擦产生热。学生进行活动

2、活动2:材料:砂纸 火柴 铁丝

方案:火柴和铁丝分别在砂纸上摩擦

现象 结论

火柴

铁丝

小结:摩擦生热,机械能转化为热能。

3,学生在黑板上擦火柴,火柴在黑板的摩擦作用下点燃了。

4,学生用手钻钻木板,木板下面的棉布冒烟了。

【教师巡回辅导,进一步提醒学生注意安全,注意观察实验现象】

四 学生汇报与交流

各小组代表上台汇报各组的实验现象。教师及时引导。

简单评价学生的实验情况,小组讨论分析实验现象。你们发现了什么?这与钻木取火与什么关系呢?学生交流讨论。

小结:燃烧需要两个条件

1足够的氧气;2达到燃点的温度。钻木的时候因为摩擦会产生热量,当这种热量积累到一定的温度,就会达到木屑想燃点,因为大气中本来就有足够的氧气所以就点着火苗了。因此钻木取火实际上就是摩擦生热。从能量转换的角度来看,钻木取火的过程实际就是机械能转化成热能的过程。

五 列举生活中机械能转化成热能的现象:

1.教师展示课件图片:

观察:第一幅图是工厂车间内工人师傅用切割机切割金属,火星四溅;

第二幅图是商场电梯扶手因摩擦而发热;

第三幅图展示的是一卡通正在玩滑梯,“屁股好热”暗示因摩擦而生热;

第四幅图展示的是飞机降落时,轮胎与地面剧烈摩擦而产生火花;

第五幅图是载人航天返回舱进入大气层后与大气摩擦生热燃烧。

观察这五幅图片,你得到了什么信息?

师小结:以上五幅图分别从不同的角度展现了生活中的摩擦生热现象,这些现象就是把机械能转化成热能。

2.摩擦生热现象有时会给我们的生活带来不利影响,怎么办呢?

学生分组展开讨论与交流,教师引导学生交流课前搜集的有关资料,也可以根据自己的生活经验探索摩擦生热现象给人们生活带来的负面影响,并讨论,思考解决的办法,提出自己的设想和建议,阐述观点,作出合理解释。

摩擦生热可帮助人们做好多事情,切割机,火柴的燃烧------;但是摩擦生热现象有时会给我们的生活带来不利影响。学生对摩擦生热现象的负面影响展开研讨,列举事实,阐述观点,提出合理化建议。

高速行驶的汽车容易爆胎

手钻工作时,钻头会很热

我们可以在机器上加些润滑油,因为它能在摩擦面形成一层油膜,使摩擦面不接触,运动部件只在油膜上滑过,大大减少了摩擦.

使学生意识到科学技术会给人类与社会发展带来好处,也可能产生负面影响,乐于用学到的科学知识改善生活,培养学生的问题意识,保护儿童与生俱来的好奇心和探究欲。

六 拓展延伸

1、我们来说一说,机械能还能转化成什么能?机械能为什么能转化成其他多种能量?

学生讨论

风力发电,水力发电,手摇发电机(能量之间在不断发生转化)晒太阳是光能转化成热能;日光灯是电能转化成光能等等。【为学生最终理解无处不在的能量及能量的转化埋下伏笔,做好铺垫】。

七 回顾总结

通过本节课的学习我们知道了什么?

通过本节课的学习我们知道了摩擦可以生热,也就是机械能可以转化成热能。能量转化既可以给人类带来有利的一面也会给我们的生活带来不利的影响。

8 通电的线圈(一)

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】姜遥

【单 位】胜利第八实验小学

【教学目标】

1、能应用已有的知识和经验对电磁铁的特性作假设性的解释;能提出进行探究活动的大致思路;会设计简单的实验记录表和试验报告。

3、培养学生的制作能力(学会制作电磁铁的方法)、实验能力和归纳概括能力。

4、尊重证据;愿意合作交流;关心日常生活中有关电磁铁方面的科技新产品,新事物,关注与科学有关的社会问题;乐于用学到的知识改善生活。培养探究问题的兴趣和态度。

【教学建议】

1、本课通过课题直接引入新课,以问题激发学生的探究欲望,培养学生探究的兴趣。

2、教师在组织制作电磁铁这一教学环节上,往往采取教师教,学生做这种方法,不利于培养学生的能力。本课教学时,教师可课前组装好电磁铁,课上实验完毕后,让学生自己拆开电磁铁,观察结构,再组装好。既给学生充足的时间去探究电磁铁的特性,又培养了学生观察能力、制作能力、探究能力、归纳概括能力和语言表达能力。

3、也可以让学生展示自己课前收集的用电磁铁做成的物品,交流收集过程中遇到的问题、解决的办法及感受、体会、从而导入新课。

【教学重点】

知道电磁铁的磁性。

【教学难点】

培养学生的实验能力和归纳概括能力。

【实验器材】

铁钉,包皮细电线,电池夹 胶带 闸刀开关 大头针 电池。

教学过程:

一、导入新课:

1 创设情境。(出示四驱车比赛的视频)大家看看有没有熟悉的感觉呀?这正是你们喜欢玩的四驱车,你们知道四驱车最主要的部件是什么吗?

学生讨论回答

2引导学生进行猜想与假设。

想知道它是怎么工作的吗?你来猜一猜。【因为大部分学生都玩过四驱车,出示视频可以激发他们的兴趣,引导他们积极去研究它的工作原理。因此很多同学都可以参与进来】

(学生自由发言)

3 指导学生做探索性的实验。既然有这么多的猜测,不妨自己拆解课前准备的马达研究一下。(学生开始拆解,教师指导学生把注意力放到线圈上来,使学生拆解实验具有一定的针对性)

4学生汇报与交流

简单评价学生的实验情况,各个小组来展示各组的实验成果,让大家一起来分享。通过拆解我们发现马达由铁心和线圈组成。教师及时总结:是呀通过拆解我们发现了马达由铁心和线圈组成。本节课我们就来学习:通电的线圈(板书黑板)

其中由铁芯和线圈组成的装置叫做电磁铁。

二.探究电磁铁的性质。

1.提出问题并做猜想假设。

你们认为电磁铁有什么作用?

学生发表自己的观点并且大胆猜想。电磁铁可以吸附铁块,可以制作磁悬浮列车……….

同学们说的很好,但是这都需要验证的。我们不妨做个电磁铁研究一下吧。仿照你们拆解的电磁铁,小组内先交流自己的设计意图,也可以先画一画。

2.设计方案。

各小组讨论交流设计方案 并在班内交流,师鼓励学生畅所欲言,大胆展示自己小组的想法和设计,相互借鉴和完善。进一步改进和调整自己的方案,做到取长补短,资源共享。

3.实施探究:

请各小组同学先分好工,然后再开始实验,实验中同学们要注意配合好,要认真细心还要有耐心。小组长领实验器材,每六个人一组,每组的实验装置为:铁钉,包皮细电线,电池夹 胶带 闸刀开关 大头针 电池。(开始实验,教师巡回辅导)。

4展示交流

那个小组展示一下你们小组制作的电磁铁呢?其他组观察一下其他小组制作的是否精细 美观?是否科学实用?

玩一玩自己制作的电磁铁,看看又有什么新发现?

【在提醒学生安全实验的同时,教师硬指导学生合理的应用器材,目的是让学生注意电和磁的关系。搜集实验中的信息,以便为学生互相交流归纳总结提供事实依据。】

生玩电磁铁后交流:通过这个实验,同学们发现了一些规律。现在请各小组根据自己的实验情况再结合其他小组的实验情况,将实验信息进行分析,看能从中发现什么或者得出什么结论。

学生汇报通过分析我们发现电磁铁:

(1)有磁性 有南北极 能吸铁………

(2)有铁芯的电磁铁磁力大。

(3)电磁铁通电时有磁性,切断电流后没有磁性。(板书通电 有磁性断电 没磁性)

三 拓展延伸

1.引导课下探究 的问题。

学习这节课后,同学们想做些什么?(学生自由谈自己的想法)

师展示课件和音像资料,让学生了解电磁铁在日常生活 生产中的应用。

2.激发学生课下探究

有兴趣的同学可以课下自己制作一个电磁起重机。(课件展示电磁起重机的音像资料)。

【恰当引导学生课下进行拓展活动,活动主题即为课上探究活动中延伸下来的问题,达到使学生的兴趣及各项能力持续发展的目的】

9通电的线圈(二)

【教 材】 青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 陈青

【 单 位】 胜利高都小学

【教学目的】

1.知道电磁铁磁极、磁力大小与什么因素有关,有什么关系。

2.能应用已有的知识和经验对电磁铁的特性作假设性解释;能提出进行探究活动的大致思路;能做控制变量的简单的探究性实验。

3学生经历发现问题-猜想-实验验证-得出结论-应用结论(验证结论)的科学探究过程,获得科学探索的乐趣。

案例背景分析:

1.演示器材:长500和2000毫米绝缘导线各两根、内径为3毫米铁垫圈100个、大铁钉四根、电池盒(带电池) 三个、长150毫米绝缘导线两根、电磁铁应投影片。

2.分组器材:上节学生每人制作的电磁铁、500和2000毫米长绝缘导线各一根、电池盒三个(带电池)、150毫米绝缘导线两根、大头针、大铁钉两根。

3.本课只有一个活动,有一个问题引出,即“如何改变电磁铁的的磁极和磁力大小?”,但是在探究这一问题时,要分为两大部分。在探究这一问题上,课本上没有给学生太多的提示和引导,所以在设计试验时尽量放给学生,但教师要做好指导。

4. 拓展活动中提示了一个建议性的活动:电可以产生磁,磁能不能产生电呢?这一活动为下一节课的学习做了铺垫。

教学过程

新课引入

上节课每人制作了电磁铁,那么关于电磁铁的特性你还想了解哪些?

(学生提出可能探究的问题)

这节课我们继续学习通电的线圈(二)

(教师板书课题)

同学们提出的问题都非常有探究性,现在我们先解决第一个问题如何改变电磁铁的磁极。

1.改变磁极的因素

想要改变电磁铁的磁极,可能与什么因素有关?

(学生完成我的猜想)

我的猜想

(学生汇报:磁极可能与电池极性,线圈绕线方向。改变电池极性、绕线方向,可以改变磁极。)

为了验证我们的想法是否正确,需要通过实验来验证我们的猜测。

(学生以小组为单位进行实验)

【教师指导学生进行实验设计:第一个实验,用一节电池和长导线各制作一个电磁铁,观察此时磁极方向;然后改变电池方向观察磁极方向,并记录两次结果。第二个实验,在上次实验的基础上,在不改变电池电池极性的前提下,改变导线的绕线方向,并将实验结果记录下表。】

验证内容 相同条件 不同条件 磁极

磁极是否与电池磁极有关 线圈绕制方向 电池极性 正

反

磁极是否与线圈绕制方向有关

结 论

(学生汇报。)

教师小结并板书:改变电池极性、绕线方向,可以改变电磁铁极性。

2.改变磁力的因素

同学们成功的探究了磁极改变的条件,那么改变电磁铁磁力大小又与那些因素有关?

(学生完成我的猜想)

我的猜想

(学生汇报:磁力大小可能与线圈圈数,电流强弱有关。加多圈数、加大电流,可以增大磁力。)

为了验证我们的想法是否正确,请同学们设计一个实验来证明。

【教师指导学生进行实验设计:第一个实验,用长500和2000毫米绝缘导线,各制作一个电磁铁。均用一节电池,做2至3次实验,井将数据记录在书上。第二个实验,用2000毫米长导线制作的电磁铁,拿一节和三节电池,做2至3次实验,并将实验结果(大头针数目),记录下表。】

验证内容 相同条件 不同条件 吸大头针的数量

磁力大小是否与电池多少有关 线圈匝数 电池数量 1节

2节

3节

磁力大小是否与线圈匝数有关

结 论

(学生汇报。)

教师小结并板书:加多圈数、加大电流,可以加大电磁铁磁力。

3.电磁铁应用

电磁铁在工业生产中应用非常广泛,电磁起重机就是其中的一种,同学们请看大屏幕。

谁能用我们今天学到的知识简单解释一下它是怎样工作的?

(学生解释放电磁铁在工业生产中的应用)播放电磁起重机视频资料。

4.自由活动:

通过观察视频,同学们有没有兴趣做一个电磁起重机,比一比谁的电磁起重机力气大?

(让学生根据自己准备的材料制作电磁起重机,并以小组为单位进行比赛活动,推选出本组的冠军,然后参加全班的比赛活动;可以比一比谁的电磁起重机吊起的大头针多,也可以比一比一定时间内谁的起重机运送的货物多,从而巩固和应用探究成果。)

5.课外拓展

我们知道电可以产生磁,磁能产生电吗?

(这个活动为下节课能量的转化奠定了基础)

10无处不在的能量

【教 材】 青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 陈青

【 单 位】 胜利高都小学

【教学目标】

1、能用简单的实验器材作能量转化的简单小实验;会查阅书刊或其他信息源获取能量及转化的资料和信息;能尝试用不同的方式对能量转化现象作合理的解释。

2、在做能量转化小实验活动中体验科学探究的乐趣,愿意合作与交流。

3、知道任何物体工作时都需要能量,电、光、热、磁导都是能量的不同表现形式;认识不同形式的能量可以相互转化。

案例背景分析:

让学生课前观察生活中的能量存在形式及能量转化现象,为课堂交流活动提供感性认识,丰富学生的生活经验。

活动需要准备的实验材料:与能量相关的图片或课件、铁丝、瘪了的乒乓球、梳子、碎纸屑等,用来做几个有趣的能量转化小实验,意在提示学生在课前创造性的准备做能量转化小实验用的材料。

本课有两个活动过程:一是生活中的能量;二是能量之间的转化。教学时可以不按课本的顺序,用“电灯泡”这个简单的事例,引出能量之间是可以转化的,再扩充到生活中的能量。

教学过程:

播放课件

图片上都有什么?它们是靠什么运行的以及它们的作用是什么?

(学生自由汇报,尽量引导学生说出各种能量)

课前老师布置让大家留心观察生活中的能量,谁能简单交流对能量的认识?

(学生简单汇报)

1.能量之间可以互相转化

同学们说的非常好,能量之间是可以转化的,谁能举例说明?

(教师根据学生的汇报板书有利信息)

↗光能

电能→ 灯泡

↘热能

灯泡只能将电能转化成光能吗?

(学生简单汇报)

对,灯泡在发光时还能产生热量,也就是热能。

(师板书“热能”)

同学们还有谁能再举几个这样的例子?

(学生自由汇报)

你们观察积累的可真不少,有没有自己动手体验能量转化的实验呢?

(学生简单汇报)

2.动手体验能量的转化

现在每个小组就设计一个能量转化的小实验方案吧,但要将能量转化的过程及形式记录好。

【让学生动手实验这一环节是本课活动的核心环节,教师要给学生充足的时间和空间,让学生自主实验探究,体会能量的转化过程。】

实验名称 能量转化过程及形式

弯铁丝

热水烫瘪了的乒乓球

用梳子梳头

……

(学生汇报实验结果,第一个实验是机械能转化成热能,第二个实验是热能转化成机械能,第三个实验是机械能转化成电能)

通过实验,我们知道有电能、热能、光能、机械能,那么生活中是否只有这些能量呢?

3. 生活中的能量

教师播放相关课件

通过图片,你们又知道了哪些能量?

(学生自由汇报,如电磁能、化学能、声能等)

噪音是否属于能量?

(学生简单汇报)

能量是一切活动的源泉。没有能量,我们无法学习,无法工作;没有能量植物不会生长,雨水不会降落,太阳也不会发光。能量的存在形式各种各样的,并以不同的方式储存。

那么能量在哪里?

(学生简单汇报)

师板书:无处不在的能量

生活中的这些能量能否相互转化?举例说明

(学生自由汇报,如电能可以转化成电磁能,太阳能转化成热能等)

同学们回答的非常好,看来你们都有一双会发现的眼睛,想不想再去探究一些有难度的科学知识?

4. 自由活动

电视的声和像与太阳能之间有什么关系?试用能量转化的观点将它们联系起来。

(这是一道生活实例较复杂能量转化实例,解释这一过程对学生来说可能有一定的难度,教师要给予适当的点拨、指导。)

5.拓展活动

用能量转化的观点解释自汽车动力与太阳能的关系。

11、开发新能源

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 顾文丽

【单 位】册山中心小学

一、教学目的:

1.认识人类对新能源的开发与利用;畅想未来新能源。

2.关心与能源有关的新科技、新产品;认识科学是不断发展的;了解能源利用的正负面的影响;愿意合作与交流。

3.能能尝试用不同的方式分析和解读数据,对现象作合理的解释;能选择自己擅长的方式表述研究过程和结果;会搜集、分析信息资料。

二、活动准备:

学生课前进行课前调查,了解人类利用能源的情况(包括能源的种类和利用能源造成的社会影响)、老师可提供调查提纲。

三、教学过程:

一、创设情境,提出问题

你知道我国建设和建成的两个核电站在哪里吗?(浙江杭州湾附近的秦山核电站和广东大亚湾核电站)。

核能是人类新近利用的一种新能源,我国正在积极研究核能。人类为什么要寻找和研究这些新能源呢?今天我们就来探讨新能源的开发利用。开发新能源(板书课题)

二、探究新知

1.人类为什么要寻找新能源

同学们,你们知道什么能源吗?我们现在常用的能源有哪些?这些能源各有哪些优缺点?

小组交流、分析、整理课前收集的资料。

(课件显示“世界石油储备分布图”)人类的衣食住行、生产劳动等都离不开能源。地球上的能源是无穷的吗 分析上面的图表,说说自己的想法。

(学生自由发言。)

师:我们经常使用的煤、石油、天然气等常规矿产能源是可更新资源还是不可更新资源?这些能源燃烧后会给环境带来什么后果?

过渡 人类正是感到了这种能源危机的威胁,许多科学家在不断地研究和寻找新能源。下面我们来了解一些主要的新能源。

2.探讨新能源

(1)提出问题。

你知道哪些新能源?利用这些新能源有哪些优缺点?

(2)学生汇报与交流 。

请大家先在小组内将自己课前搜集的有关新能源的资料进行整理、汇总,大胆猜想,提出自己的见解。

(学生进行组内交流)

每个小组选派一人进行发言,其他小组要注意倾听,可记录下对自己有用的信息.

(学生进行全班交流)

( 3)新能源和常规能源有哪些区别?学生讨论交流完成表格

项目 不同点 相同点

常规能源 大部分能源不可再生,对环境有污染 都能够为我们提供可利用的能量

新能源 可再生,无污染,取之不尽用之不竭

【为了培养学生对信息资料的处理、应用能力,交流时,教师应引导学生将小组搜集到的资料进行汇总、整理和分类。不管学生怎样分,只要有一定的道理,教师就应该加以肯定。同时要提醒学生学会倾听他人的论述,从中选取并记录自己有用的信息,养成良好的交流习惯。】

(3)利用数据进行验证。

把教科书上的题目计算一下,比较新能源和常规能源有什么不同。

(学生计算并汇报。)

[引导学生学会比较数据,并从数据对比中发现问题的实质]

(4)小结:

虽然从目前来说,新能源的制取成本大,但他们具有热量高、无污染 、来源广的特点,必将取代常规能源而被人类所利用。

三、畅想未来新能源

启动你的智慧,发挥你的想象,畅想未来的新能源:你想开发什么样的新能源?你如何利用新能源?

(学生以小组为单位针对问题展开讨论与交流)

【结合学生的生活经验,通过分析相关的信息资料,鼓励学生进行奇思妙想,从而培养学生的创新意识和创新精神】

四、拓展活动

在新能源还没有开发出来以前,我们只能使用常规能源。面对日益短缺的能源,我们摇节约利用。那么,我们生活中采取了哪些节能措施?请你做一次调查,制成手抄报。

【本拓展活动主要是对课堂探究活动的一个延伸,目的是进一步拓展探究空间,解决学生感兴趣的问题,并以此引领学生走出课堂,走进生活,走进大自然,激发学生学科学、用科学的积极性和主动性。】

12.地球的面纱

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 顾文丽

【单 位】册山中心小学

一、教学目标

1.会查阅书刊及其他信息源,经历搜集、整理、分析信息资料的过程;能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,并能选择合适自己探究的问题。

2.愿意合作交流;乐于用学到的知识改善生活;意识到人与自然要和谐相处。

3.认识大气层对地球及地球上动物、植物、人的意义;通过观察分析月球及其他星球上的环形山,了解大气层对地球的意义;了解人类活动对大气层产生的不良影响,意识到保护大气层的重要性。

二、活动准备

让学生课前搜集有关地球大气层方面的文字、图片资料,并对搜集到的资料进行初步的整理和分类。

三、活动过程

一、直接导入

地球是一个美丽的星球,在她美丽的表面笼罩着大气,如同地球的面纱,现在我们就要撩起这迷人的面纱,了解一下它的组成。板书课题:地球的面纱

二、讨论交流整理资料

1.初步整理搜集到的资料。

课前,同学们已经搜集了很多有关大气层方面的资料,相信大家的搜集成果是十分可观的。首先请同学们在小组内交流一下。

(让学生将自己搜集到的资料在小组内进行交流)

引导学生整理记录所收集的资料。

(出示一份记录表)请每组的记录员同学把探讨的结果记录在这张表上。

(小组分头活动,教师巡视指导)

我们了解的大气层

(选择记录较翔实的小组派代表汇报)

同学们搜集到的资料可真不少,相信下面这个问题也难不倒大家,对大气层进行分层,请同学们分组讨论,可以把大气层分成几层?把分组讨论的结果填入下表。(填完后找同学汇报)

层次 高度

大气层分为这几种不同的层次,那一种与人类的关系最为密切?为什么?

(学生自由回答)

同学们可真了不起,科学家根据大气温度在垂直方向上的变化,也对大气做了分层,下面我就简单的介绍各层的特点:

(1)对流层:从地面到大约10~16千米处(极地大约8~9千米,赤道15~18千米),是大气层的最底层。这一层集中了约整个大气的四分之三的质量和几乎全部的水汽量。大气的对流在这一层十分发达,气温随高度的下升而均匀下降,平均每上升100米降低0.6℃,在11千米附近温度下降到-55℃。在这层里,大气的活动异常激烈,或者上升,或者下降,甚至还会翻滚。正是由于这些不断变化着的大气运动,形成了多种多样复杂的天气变化,风、云、雨、雪、雾、露、雷、雹也多发生在这个层次里,因而也有人称这层为气象层。

这层的顶部叫对流层顶,这里气温不再随高度上升而降低,而是基本不变,是一个很稳定的层次,对流层里的天气影响不到这儿来。这里经常晴空万里,能见度极高,空气平稳,非常适宜喷气客气的飞行。

(2)平流层:从对流层顶向上到55千米高空附近。。这一层是地球大气中臭氧集中的地方,尤其是在其下部,即在15~25千米高度上臭氧浓度最大,因而这一层又称臭氧层。由于臭氧层能大量吸收太阳辐射热而使空气温度大大升高,所以这一层的最大特点是温度随高度的上升而升高,到顶部温度增大到最大值。

平流层虽然水汽极少,天气现象比较少见,但随着气象火箭和卫星的发射,发现这一层的气流等的变化与对流层中天气变化有着密切联系,相互影响。

(3)中间层:从平流层顶向上,也就是从55千米到80千米这个范围被命名为中层大气,简称中层。在这里,温度随高度而下降,大约在80千米左右达到最低点,约为-90℃。人们一般把飞行高度达到80—100千米的飞行器,看成是不依靠大气飞行的航天器。按照美国航空航天局规定:飞行高度超过80千米的飞行员即可称为宇航员。

(4)热层:从中层大气向上到500千米左右的范围。之所以叫热层,是因为这层中的空气分子和离子直接吸收太阳紫外辐射能量,因而运动速度很快,和高温气体一样。这里空气极其稀薄,尽管热层顶的气温可达1000℃(太阳比较宁静时)~2000℃(太阳活动剧烈时),但实际上却根本不会感到热。

(5)逃逸层:500千米以上是外大气层,这一层顶也就是地球大气层的顶。在这里地球的引力很小。再加上空气又特别稀薄,气体分子互相碰撞的机会很小,因此空气分子就像一颗颗微小的导弹一样高速地飞来飞去,一旦向上飞去,就会进入碰撞机会极小的区域,最后它将告别地球进入星际空间,所以外大气层被称为逃逸层。这一层温度极高,但近于等温。这里的空气也处于高度电离状态。人类大部分的航天活动都是在逃逸层之内(或之外)进行的。

三、大胆想象,深入研究

想一想;2009年2月美国铱卫星公司的“铱33”通信卫星与俄罗斯已报废的“宇宙2251”军用通信卫星相撞,产生了大量碎片,从不同角度散落于茫茫太空中。这会不会给地球表面造成重大伤害?

(学生自由回答)

同学们的回答很精彩,大家看这组图片。

(出示一组月球及其他星球环形山的图片)

我们非常熟悉的月球,表面布满大大小小的圆形凹坑,称为“月坑”。大多数月坑的周围环绕着高出月面环形山。同学们觉得这些环形山是怎样形成的?

(让学生以小组为单位展开讨论,讨论后小组进行回答,然后教师小结)

关于环形山的形成比较科学的解释之一就是流行体撞击月球。可以想象如果没有大气层,地球该是多么可怕的不毛之地!

假如没有大气层,我们的地球将会怎样

(让学生以小组为单位进行讨论,然会汇报)

四、联系生活

随着人类社会生产活动的迅速发展,各种污染物大量的进入地球大气中,这就是人们所说的“大气污染”。看课本图片。

(一组是展示污染来源的;一组是表达污染造成的危害)

课前同学们搜集到一些这方面的资料,下面请同学们结合自己的认识在小组内交流,阐述自己的观点,讨论一下我们该做些什么呢?

(学生自由回答)

五、拓展延伸

臭氧层的破坏是最严重的大气污染之一,这也是最受环保工作者关注的焦点之一。有兴趣的同学可以搜集有关抽样遭到破坏方面的资料,并将资料进行整理,设计保护地球大气的广告语或警示语,并将它们制作成警示牌,悬挂于学校、教室显眼的地方,以此提醒自己和他人时刻关注大气污染问题。

风从哪里来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】贾东远

【单 位】傅庄街道中心小学

【教学目标】

1、能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对自然界中的风提出问题,并能选择适合自己探究的问题;能对提出的有关风的问题进行比较和评价,应用已有的知识和经验对风的成因做假设性解释,提出探究活动的大致思路,并能用简单的器材做简单的风成因模拟实验。

2、从而理解自然界中风的成因。

3、想知道,爱提问,喜欢大胆想象,愿意合作交流,认识到科学是不断发展的。

案例背景分析:

活动准备展示了一副冬季火炉取暖图,提出问题“风从哪里吹来的呢?”提示本课要研究的主题是——风的成因,暗示学生课前搜集有关风的文字及图片资料,并整理,为课堂深入研究做好准备。另外,还提示了课堂探究所必备的典型的实验材料:大可乐瓶、火柴、蚊香、蜡烛、小盘子等。

本课有三个活动。

活动一:“生活中哪里有风?”让学生说一说生活中与风有关的现象及自己对风的感受和体验,从而使学生意识到风是一种常见的自然现象,风与我们的生活密切相关。本活动重在学生开口说、动手做,充分体现科学课的趣味性、活动性。教学在这一环节中重点指导学生认识人造风的特点,为学习自然风的形成做准备。

活动二:由一个问题引出,即“自然界中的风是怎样形成的?”同时,展示一幅图片,文字提示“我认为与气温有关”“我猜想……”引导学生根据自己的知识基础和生活经验提出自己的猜想和假设,让学生动手之前先动脑。

活动三:出示一幅图片,图片中提示了实验需要的实验材料,要求设计实验,验证我们的猜想。

拓展活动中提示了一个建议性活动:地球的高层大气中有没有风?人们是用什么方法研究的?随着人们对月球的关注,学生对月球也越来越感兴趣,因此,将探究活动改为“探究在月球上有没有风?”更能引起学生的探究兴趣。以此引领学生走出课堂,走进生活,走进大自然。

教学过程:

一、从学生熟悉的自然现象入手,提出要研究的科学问题

展示一些典型的风的图片:如龙卷风、台风、风中的景色图等。

风是一种常见的自然现象,同学们都非常熟悉。看完这些图片你想了解有关风的哪些知识?

(学生自由提出问题,简单的可以接着解决,有深度的可以在学习中解决。)

同学们提出了这么多有价值的问题,今天,我们就一起带着这些问题走进13课风从哪里来(板书课题)

二、通过大胆的猜测和实验,自主合作发现风形成的原因

(一)自己制造风,并研究人造风形成的原因

风是一种常见的自然现象。在生活中,你都在哪些方面发现了风?在电影电视中,你又从哪些方面看到了风?

(学生在教师的引导下进行愉快的交流)

原来,风无处不在,风与我们的生活密切相关。你有办法制造一些风吗?

(学生利用书本扇、用口吹等办法制造风)

在生活中我们还可以怎样制造风?

(学生回忆生活中的造风现象:风扇、吹风机、飞机螺旋桨、空调等,并交流自己所观察到的现象。)

老师这里也有一些材料,你能利用它制造出风吗?谁来试试?

(学生利用教师提供的材料造风:扇子、气球、风车)

这种人为制造的风称为人造风。

想一想,人造风有哪些相同的特点?

(学生猜测感受人造风的特点)

通过刚才我们的研究,知道人造风是空气从一个地方运动到另一个地方,周围的空气过来补充。

(二)猜测假想自然界中的风是怎样形成的

大自然中的风千变万化,那自然界中的风是怎样形成的呢?与哪些条件有关系呢?

根据你的经验和掌握的风的知识,小组同学先讨论一下,把你的猜想与依据写在记录表中。

(教师为每个同学发一张记录表,内容如下)

我的猜想与假设

研究项目 我的猜想与假设 我的证据(根据)

自然界的风是怎样形成的?

(学生小组内讨论后,全班汇报交流)

同学们大胆地提出了几种猜想,哪一种猜想最有可能呢?大胆说出你的想法!

(学生简单交流)

(三)设计实验,验证自己的猜想

1、指导设计实验方案。

以上是我们对风的成因进行的猜想与假设,怎样才能证明我们的猜想是否正确呢?对,可以做实验验证。

在实验前先来看这几张图片(出示有关火炉、锅炉等图片)

看了这几张图片,请同学们联想一下锅炉烟囱冒烟时的情景,烟囱里的烟直往上冲,

这说明了什么?

(学生简单汇报:说明烟囱里有“风”吹出)

我们能不能设计模拟烟囱里风的实验?

观察桌上的实验材料,想一想,说一说,你发现了什么?你认为这些材料可以干什么?可乐瓶为什么做成这样的?怎样设计这个实验呢?

小组同学先互相商量一下。

(学生交流自己的设计思路)

同学们交流得都很认真,相信都想出了验证我们猜想的好办法。谁来交流交流你的想法?

(学生交流时,教师示范)

这个小盘子是干什么用的?

(学生简单交流)

我们在实验中要注意什么呢?

(学生汇报交流)

我们在实验中一定要注意:(1)操作时要注意安全。(2)点燃蜡烛后,火柴怎么办?(3)蜡烛和香不要烧到瓶子。(4)熄灭香时,要将燃着的一头按在小盘上弄断,而不能吹。

同学们按照自己的想法进行实验,实验时注意观察发生的现象,并注意同学间的团结合作,并认真填写好实验记录。

风从哪里来实验记录

实验名称 风是怎样形成的

实验材料

实验现象

实验结论

2、学生分组进行探究实验活动。

(学生实验时,每组有一个去掉底的饮料瓶,蚊香点燃放在饮料瓶的口处,观察烟的方向,将蜡烛点燃后放在饮料瓶的底部,再观察蚊香烟的方向。教师巡视指导时,注意提醒学生不要让蜡烛和香烧到瓶子,引导学生记录实验现象。)

3、学生汇报与交流。

同学们做实验都很投入,相信对风的形成都有了正确的结论。现在哪个小组来展示一下你们的实验成果,让大家一起来分享。其他小组的同学要认真倾听,与自己的实验结果相对照,不同的地方可以补充。

(学生上台展示记录表并介绍实验发现,教师及时提醒学生记录汇报中的要点)

通过风的形成的模拟实验,同学们发现了许多现象。现在请各小组根据自己的实验情况再结合其他小组的实验情况,将大量的实验信息进行分析,看能从中发现什么或得出什么结论。

4、引导学生分析实验现象,得出结论。

(1)香靠近小孔时,你看到了什么现象?这说明有没有风?

(学生简单回答)

(2)风是怎么来的?(提示)点燃蜡烛后,瓶内的温度有什么变化?瓶内与瓶外的温度有什么不同?

(学生简单回答)

(3)我们做的是风的形成的模拟实验,你认为自然界中的风是怎样形成的?

(学生总结汇报)

实验前你们的猜想是怎样?实际呢?

(学生简单交流)

教师小结:风的形成与气温有关,热地方的空气轻,压力小,冷的地方空气重,压力大,当两地冷热温度不同时,空气压力大小也就不同,压力大的空气会向压力小的空气方向流动,从而形成了风。

5、绘制风的成因图。

刚才我们通过实验验证了风的形成问题,下面我们用绘画的方式记录风的形成过程,比一比,看看谁绘制的风的成因图既美观,又能形象地体现风的形成过程。

(学生自由绘制风的成因图)

同学们画得都很认真,谁愿意第一个将你的作品展示给大家

(学生自由展示)

同学们画得都很形象,你们个个不仅是小小探究家,还是小画家。

三、拓展活动

在地球上风无处不在,与我们的生活密切相关。彩旗飘扬,帆船疾驶,林涛怒吼,波浪汹涌――这些都是风的作用,它高兴时,悠闲漫步,轻摇柳枝;发怒时,则狂奔乱舞,拔树倒屋。那在月球上有没有风呢 课下查阅有关资料,进一步探究风的奥秘。

14 降落伞

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】刘峰

【单 位】傅庄中心小学

【教学目标】

能从“为什么会这样”等角度针对降落伞提出问题;能综合运用所学知识,制作带有创造性的科技作品——降落伞,并对自己和他人的作品进行比较和评价;会通过查阅书刊及其他信息源获取有关降落伞的信息,并对信息进行分析和整理;能选择自己擅长的方式表述研究过程和结果。

在活动中愿意合作与交流;通过降落伞的制作与评价,体验制作降落伞的乐趣,学会尊重他人的劳动成果。

了解降落伞运行的原理,体验空气阻力的作用;了解降落伞的种类及用途,实验探究影响降落伞降落快慢的因素。

【本课探究所具备的知识能力基础】弹簧测力计的使用、秒表的使用

案例背景分析:

《降落伞》是青岛版六年级下册第三单元“地球的面纱”中的重要一课。《降落伞》一课是学生较熟悉的事物,学生通过电视、网络、书刊等各种媒体对降落伞已有初步的了解,有的学生甚至玩过降落伞,但对于降落伞原理、种类及影响降落伞降落快慢的因素等方面的知识知之甚少。本课就以降落伞为切入点,通过对降落伞的探究活动,使学生了解降落伞的相关知识及降落伞与大气层的关系,能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,能综合运用所学知识,制作带有创造性的科技作品,培养学生的科学探究情趣与科学精神。

活动准备提示了课堂探究所必备两方面的材料。一是准备与降落伞有关的文字、图片资料,二是准备课堂探究的典型实验典型:手绢、塑料、薄膜、螺母、细绳、剪刀等。这些材料并不是固定不变的,可根据具体情况做适当的变化。如:手绢可以用其它布料代替,螺母可用石头等重物代替。

本节课共有三个探究活动。第一个活动是认识降落伞,第二个活动是制作降落伞,第三个活动是研究降落伞。其中第一个活动认识降落伞,学生可通过课前查阅资料进行了解,第二个活动制作降落伞,学生根据自己的生活经验能独立完成。因此课堂上第一个活动只进行简单的交流,第二个探究活动—制作降落伞让学生课前完成,把时间留给第三个活动—研究降落伞。通过对比实验,让学生了解影响降落伞下降快慢的因素,并对降落伞进行改进,提高学生的科学探究能力和创新能力。

课外拓展,要求设计实用的降落伞。主要是让学生通过前面对降落伞的研究,对降落伞进行改进。这个内容在课堂上只进行简单交流,设计方案和具体的设计都留做学生的课外探究作业。

根据教材的编排特点和学生的已有经验,在本节课的教学中,我去掉了课本中的第二个探究活动,降落伞由学生课前制作。本节课我共设计了四个教学环节:情景导入——认识降落伞——研究降落伞——拓展延伸。第一个环节情境导入:通过两个小瓶的对比实验,导入新课,激发学生的探究兴趣。第二个环节认识降落伞:主要是对学生课前搜集的资料进行整理汇报,了解降落伞的构造和作用。第三个环节研究降落伞,这是本节课的重点,通过让学生自己设计实验,操作实验,得出影响降落伞下降快慢的原因,将学生的探究热情提到一个高潮。第四个环节拓展延伸,通过制作降落伞护蛋器的问题,进一步提升了学生对知识的应用能力,并且让学生的探究热情保持到了课后。

教学过程描述

一、以活动引出探究学习的主题:

同学们,老师这儿有一个玻璃小瓶,如果我把手一松,会发生什么现象?

(生猜测小瓶破或不破)

师放手,小瓶摔破。

你有什么办法能让这个小瓶摔不破吗?(学生自由发言)

刚才有的同学说到了在小瓶上面挂上一个降落伞,这个方法可行吗?让我们一起来试一试吧!

【由于学生课前预习过,所以学生的很容易想到挂上降落伞的方法。学生的回答有很多,教师要对学生正确的、合理的答案给予肯定】

师把提前做好的降落伞挂到另一个同样的小瓶上,从同一高度释放小瓶,小瓶安然落地。为什么挂上降落伞小瓶就摔不破了呢?(生自由回答)

这节课我们就一起来研究一下降落伞的秘密。

(师板书课题——降落伞)

【同样高度释放的两个小瓶,一个破碎,一个不破碎,一个简单的对比实验,立刻激起了学生的兴趣。一个简单的情景,却激发起了学生无限的探究欲望】

二、认识降落伞

1、了解降落伞的结构

你在哪里见过降落伞?(生自由回答)

课前同学们都做了降落伞,你能说说你的降落伞是由哪几部分组成的吗?

(生拿着自己制作的降落伞介绍)

师总结:(课件播放)降落伞是一种利用空气阻力实现从高空缓慢下降的专用工具。它后来发展成为各种空气阻力伞。降落伞是由伞面、伞绳、重物三部分组成的。(师板书:伞面、伞绳、重物)

2、了解降落伞的作用

了解了降落伞的组成,你知道降落伞有什么作用吗?课前同学们都进行了一些调查,请同学们在你们小组内交流一下。过会儿我们一起评一评,看哪个小组的汇报最精彩。

(生小组交流,师巡回观察,了解学生的交流情况,并给予必要的指导)

【资料搜集能力是科学学习的一项重要能力。如何对资料进行分类整理,需要教师在平时的教学中给予指导,这样不但能提高了学生的资料整理能力,而且能很好地提高课堂效率。如果学生还没有养成良好的搜集整理资料的能力,教师可在学生交流前,对交流提出具体的要求。如:对资料进行分类,对重点字句进行勾画等】

2、小组汇报

哪个小组想与大家分享一下你们的交流结果?

(小组汇报,其他小组对汇报组的汇报情况进行评价)

从同学们的汇报情况能看出,课前同学们的准备很充分,小组的评价也很到位。让我们一起为你们的精彩汇报鼓掌一次吧!

【交流资料的环节,在科学课堂上往往是不受学生欢迎的,学生的真正参与度一般比较低,常常是小组内一个学生说,其他学生听。因此本环节安排了评比优秀小组的环节,目的是让更多的学生参与进来,更多的了解科学知识】

师总结:(课件播放,师阅读)降落伞俗称“保险伞”,广泛用于航天航空领域,主要用途有以下几方面:

(1)应急救生。主要用于飞机失事时拯救飞行员的性命;

(2)稳定作用。保持飞机弹射椅的姿态稳定,空中加油机的加油器稳定;

(3)减速作用。飞机着陆时的刹车减速以及各种航弹伞的滞空减速。降落伞能使飞机着陆滑行由2000多米缩短至800~900米;

(4)回收作用。用于飞机器的空中回收,诸如无人驾驶飞机、试验导弹、运载火箭助推器、高速探测器以及返回式航天飞行器的回收等。还有宇宙飞船和热气球探测器上设备的回收;

(5)空降空投。伞兵空降,以及各种物资和武器的空投;

(6)航空运动。如空中跳伞、山坡滑翔、悬挂翼滑翔、动力飞行以及牵引升空等运动。

三、研究降落伞

1、自制降落伞比赛

课前同学们都制作了降落伞,请各小组选一个你们认为最好的降落伞,我们举行一个小小的降落伞比赛。

(各小组选择降落伞)

请各小组派一名代表到讲台上来,其他同学要仔细观察,我们来做评委,共同选出制作的最好的降落伞。

(各小组代表上讲台展示降落伞,进行简单的介绍,并释放降落伞)

同学们觉得哪个小组的降落伞制作的最好呢?说说你的理由。

(各小组派代表发言,选出制作说出自己的选择,并说明理由)

老师发现同学们真是太有才了,这些每一个降落伞都制作得很好,各有千秋,真的很难取舍。其他评委同学也观察的非常仔细、认真。我们学习科学就需要这种认真的态度。让我们再次为同学们的精彩汇报和展示鼓掌吧!

(师生共同鼓掌)

【学生课前都做了精心的制作,课堂上我们就有必要给学生展示的机会。自制降落伞比赛,既是学生的展示机会,也是学生的学习机会,学习其他同学的制作经验,同时也是一个发现问题的机会。学生通过对不同降落伞的对比观察,能比较容易的发现下一个环节要探究的内容】

2、研究影响降落伞下降快慢的原因

(1)猜测影响降落伞下降快慢的原因

刚才我们看降落伞比赛的时候,同学们都认为降落比较慢的降落伞好,因为这样能更好地保护重物。怎样能让我们的降落伞下降速度慢一些呢?影响降落伞下降快慢的因素有哪些呢?

(学生自由发言。通过观察,学生一般能回答出因为伞面大小、伞绳长短、伞面材料、重物的质量、风力大小等几方面的原因)

这些因素又是怎样影响降落伞的下降速度的呢?

(生猜测各种因素对降落伞下降快慢的影响)

(2)设计实验方案

这些都是我们的猜测,你有什么办法验证试一下你的猜想吗?由于我们在室内,风力大小的影响不好验证,同学们可以课后进行验证。今天这节课我们先验证一下伞面大小、伞绳长短、伞面材料、重物重量对降落伞下降快慢的影响。下面请同学们开动脑筋,各小组选择其中的一个方面进行研究,设计一个切实可行的实验方案。

实验设计方案

研究内容

实验器材

实验步骤

注意事项

(各小组讨论,设计实验方案,师巡回指导)

【六年级的学生,通过三年科学课的学习,已经具备了实验设计的能力,因此本环节放手让学生自己设计实验方案,既是对学生的一种信任,也是对学生实验设计能力的一种检测和提高】

下面我们先请各小组来汇报一下你们的实验方案。请选择“伞面大小”的小组先来汇报。

(按照“伞面大小”、“伞绳长短”“伞面材料”、“重物质量”,各小组依次汇报设计方案)

(3)小组实验,探究各因素对降落伞下降快慢的影响

同学们都非常善于思考,真像一个个小小的科学家啊!实验方案设计的全面、具体,而且注意到了一些关键的问题。我们在研究一方面的时候,另外几个方面的因素必须要保证不变。同学们,你们真是太棒了!(师竖起大拇指对学生的表现给予肯定)

在大家开始实验之前,老师有几个小小的要求,希望同学们注意一下。

A音乐起,开始实验。组长合理分工,组员合作,迅速完成实验。

B实验过程中要认真观察,记录员及时记录,实验完成后共同得出结论。

C实验结束后,整理好实验材料,把实验材料放到桌子的右上角。

D有什么问题,请轻轻地告诉老师或者同学。

下面就请各小组根据你们的设计方案进行验证吧!(播放轻音乐,小组开始探究实验,师巡回指导)

实验记录表

研究问题

我们的预测 和降落伞的 有关

改变的因素 保持不变的因素 下降时间(秒)

第一次

第二次

第三次

我们的结论

【本环节是课堂的重点,也是学生最喜欢的环节,但是容易出现混乱的状况,所以在试验前,老师要对合理分配小组,对小组合作提出具体的要求,以保证实验顺利进行。本环节播放轻音乐有两个目的:一是经验证轻音乐有提高学习效率的作用;二是在优美的音乐中能掩盖一些吵闹的声音,以便各小组顺利的进行探究实验。实验设计表中要求进行三次验证,保证了实验结果的可靠性】

(4)汇报实验结果

刚才老师发现同学们都探究的特别起劲儿,很多同学现在仍然意犹未尽,还沉浸在对降落伞的探究之中。哪个小组想先来汇报一下你们亲自设计、亲自验证的研究成果。

【这时候同学们回答问题的积极性特别高,都高高地举起了手,老师要注意保护学生的积极性。对没有机会回答问题的同学也要给予肯定】

(各小组派代表,通过展台展示实验记录单,并进行简单的解说)

师总结:通过验证,我们发现:伞面越大,下降速度越慢;伞面越小,下降速度越快。伞绳越长,下降速度越快;伞绳越短,下降速度越慢。透气性差的伞面材料,下降速度慢;透气性好的伞面材料,下降速度快。重物越重,下降速度越快;重物越轻,下降速度越慢。

(师边总结边板书)

四、拓展延伸

通过我们的研究,我们知道影响降落伞下降快慢的因素有很多。如果下面再让大家设计一个降落伞,老师相信同学们一定设计的非常好。

下面老师想考考大家。在这个纸杯中有一个鸡蛋,你能不能设计一个降落伞,保护这个鸡蛋,让它从三楼掉下去摔不破呢?

(生自由发言)

下节课我们就进行一个“降落伞护蛋器”比赛,希望大家发挥你们的聪明才智,写出设计方案并设计出一个美观实用的降落伞。

最后,我们一起来看一段精彩的降落伞表演。

(师播放视频,学生观看)

【一节课即将结束时,留给学生一个继续思考的空间,既是对学生课堂学习结果的一种检测,也是对学生制作能力的一种考验,同时让学生的探究热情延伸到了课后】

19.飞速发展的信息技术

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】周慧

【单 位】胜利华盛实验学校

【教学目标】

1.会利用书刊及其他信息员查询自己想要的资料,能通过查阅资料了解人类信息传递的发展历程,制作资料卡片。

2.能够意识到现代信息技术带给人们的方便与快捷;在活动中愿意合作与交流。

3.了解人类信息传递方式的发展历程,认识科学技术在人类的信息传递中所起到的作用,知道现代的信息传递工具及方式。

【本课探究所具备的知识能力基础】了解信息传递的发展

案例背景分析

活动准备以文字的形式提示了课前需要准备的内容:搜集整理人类信息传递发展历程。让学生通过查阅书刊或其他信息源搜集到有关人类进行信息传递方式的发展历史的图文资料,并针对自己周围人群传递交流信息方式等情况进行调查。

本课主要有两个活动:一个是“从古至今,人们是如何传递信息的”。分别结合教科书的图示和介绍,自己搜集的资料交流人们传递信息的方式。一个是认识“飞速发展的信息技术”。结合教科书的电话通讯发展的情况统计表,引导学生分析、交流以上资料,认识人类最近几十年来信息的飞速发展,体验高科技给人们的生活带来的影响与变化。资料卡介绍了微电子芯片的特点。通过阅读与理解使学生认识到现代信息技术的飞速发展主要表现在微电子芯片的诞生与发展,信息技术与其他高科技的发展相互影响与促进。

拓展活动,教科书提出了一个活动的指向:畅想未来的信息传递方式。通过课后调查研究活动,引导学生对未来信息传递方式进行设计和畅想。

教学过程描述:

一、以故事引出探究学习的主题

教师讲述苏武牧羊故事中“鸿雁传书”的典故。

同学们,从“鸿雁传书”到现在的信息数字化,你们对信息的传递方式了解多少呢?

学生根据自己了解的情况进行交流。

【教师通过“鸿雁传书”的典故作为探究活动的引入,能很快激发起学生最人们传递消息的兴趣,回忆在课外书、电影、电视剧等渠道中了解的相关信息传递故事,便于探究活动的顺利开展。】

师生交流,导入新课。

二、进行信息技术的探究活动

(一)交流:从古至今,人们是怎样传递信息的?

人们很早就渴望“千里眼”、“顺风耳”,于是,人们想出了很多办法来传递信息。随着信息的传递向更快、更远、更准的方向发展,从古至今,聪明的人类想出了什么办法呢?

小组同学整理自己搜集到的资料,并选出代表全班交流。

(要求结合传递信息的故事进行交流。)

【认识从古至今人类信息传递方式的发展历程,结合信息传递的故事交流信息传递的方法,可以加深学生的印象,使交流活动更具有吸引力。】

教师根据学生的汇报交流按顺序进行总结、评价、板书。如:

远古:口耳相传活借助器物 信息传递速度慢、不精确。

古代:靠驿差长途跋涉 信息传递速度慢、信息形式单一。

近代:依靠交通工具的邮政系统 信息传递速度相对快一些、距离相对较远且费用高

现代:电报、电话 速度快、信息单一文字。

当代:计算机网络 传递的信息量大、信息多样化,传递速度极快、不受地域阻隔。

提出问题:这些方法的改变对我们现在的生活产生了哪些影响?

交流小结:现代通信已不局限于电报、电话,现在的社会是信息的时代,随着计算机、人造

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计

【单 位】胜利第五实验小学

【教学目标】

1.通过本课教学,使学生初步知道什么是细胞,生物体都是由细胞构成的。

2.培养学生的观察能力和分析综合能力。

【课前准备】

1.挂图或投影片——洋葱表皮细胞、其他植物的细胞、动物的细胞、人的细胞、显微镜。

2.洋葱、镊子。

3.显微镜、滴管、碘酒、吸水纸等。

【教学过程】

一、 提出问题

1.展示苏轼的《题西岭壁》,让学生齐读。

设疑:从这首诗中,同学们得到了什么道理?

2.自然界中的生物也是千姿百态、各式各样,那么,同学们有没有思考过它们的内部本质是如何的呢?这节课我们就来进一步学习生物的本质。

二、猜想假设 制定方案 实施探究 展示交流

1.指导学生认识细胞。

下面,我们先来进行一项观察。每个组都有一块洋葱,用镊子在洋葱表面撕下一层薄薄的膜(教师演示一下),这是洋葱的表皮,观察它是什么样的?

(1)分组观察。

(2)汇报观察结果。

(3)总结:用肉眼看,我们只能看出洋葱表皮是一层薄薄的、软软的、近似透明的膜。要看得更清楚,需要通过显微镜来观察。(出示显微镜或图。)

2.交流介绍显微镜。

(1)显微镜是一种精密的放大仪器,由镜座、镜柱、镜筒、镜头(目镜和物镜)、反光镜、载物台、准焦螺旋等部分构成。

(2)讲解、演示:通过显微镜观察洋葱表皮的方法是这样的……

3.分组观察,汇报交流。

(1)学生分组观察

(2)汇报:你在显微镜中看见了什么?你能在黑板上简单地画一画吗?

(3)交流发现。

通过用显微镜观察,我们发现洋葱的表皮并不是像用肉眼看到的那样,仅仅是一层近似透明的薄膜,而是由很多小格子构成的。这些小格子是细长的,两头比较尖,一排排的,排列得很整齐、很紧密。这些小格子叫做细胞。(板书课题)每一个小格子是一个细胞。

4.指导学生认识植物体是由细胞构成的

出示一些植物的叶、根、茎的细胞组成图片,指导学生观察。

教师小结:通过以上观察,我们知道植物的根、茎、叶等都是由细胞构成的,植物各部分的细胞有大有小,形状不尽相同。

5.指导学生认识动物体、人体也是由细胞构成的

出示动物的细胞和人的细胞挂图或投影片,学生观察,教师讲解:通过观察,可以知道人和动物的身体也是由细胞构成的,各部分的细胞形状、大小不同。

6.总结 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )关于细胞的知识

(1)讨论:通过以上观察,我们知道植物是由细胞构成的,动物是由细胞构成的,人体也是由细胞构成的。根据以上事实,我们可以进一步得出什么结论?

(2)讲解:

生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的最小单位。每个细胞都是有生命的,有生、有死,能生长、能繁殖,需要不断吸收营养,也要不断向外排出废物。

有些低等生物只由一个细胞构成。大部分生物由很多很多细胞构成。生物的生长发育、衰老死亡都与细胞有关系。例如,植物的生长过程,就是各部分的细胞不断长大的过程;如果人的某个部位的细胞大量坏死了,这个部位的机能就会丧失了。

三、拓展创新

1.制作细胞模型。

2.课下查阅资料,了解细胞是怎样生长的?

2 我从哪里来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】武鹏

【单 位】胜利五小

【教学目标】

1.能从“为什么”、“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,会查阅书刊及其他信息源。

2.引导学生感到生命的来之不易,培养学生热爱父母、珍爱生命的情感。

3.培养学生勤于思考、乐于探究、善于学习的好习惯。

【教学准备】

1.学生准备

把“我从哪里来”作为研究课题,采用多种形式,搜集整理资料,做调查报告。

2.教师准备

(1)了解学生的已有认识和感兴趣的话题。

(2)多媒体课件

【教学准备】

一、谈话导入新课

上节课啊,老师给同学们留下了一项任务,通过各种手段来调查“我从哪里来”的。同 学们,资料都准备好了吗?

二、展示资料

1. 教师:谁愿意把自己的调查结果分享给大家?

2. 学生展示资料。(教师适时的板书)

3. 教师:通过刚才的交流研讨,我们知道了非常多的内容,有的同学不仅把我是“从哪里来的”调查的很清楚,而且还告诉了我们“胎儿是怎样形成和发育的”让我们增加了更多的知识。我们学习了这么多,你还有什么疑问或者想要知道的吗?(重点提示双胞胎和试管婴儿)

4.教师播放课件补充学生资料。

5. 教师:同学们,老师很高兴,你们在研究“我从哪里来”这个课题时,运用了这么多科学的学习方法,懂得了我们的生命来之不易,我们在成长的同时,不能忘记我们的父母,尤其是妈妈。她在孕育我们时的辛苦,是无法用言语来形容的。今天,就让我们来做一个体验游戏“我做5分钟的妈妈”。

三、体验游戏

1. 教师:同学们的书包大约十几斤,和妈妈怀孕时增加的体重差不多,我们就把书包当作妈妈怀孕时的你,放在前面,一起跟老师来做几个日常生活中的动作。注意体会做动作时的感受,还要保护好你的宝宝!

2. 学生在老师指导下做动作。(坐着吃饭、伸手够东西、低头看脚尖、抬腿上楼梯、弯腰捡东西、弯腰穿鞋系鞋带)

3. 学生根据感受谈体会。

4. 教师:我们刚才仅仅做了5分钟的妈妈,就有这么多的感受,想一想,妈妈在孕育我们的这十个月中,有多少个5分钟?这十个月中,妈妈会呕吐、会经常感到疲劳,负担会随着你的长大一天天加重。但是妈妈毫无怨言,即使再辛苦,也是幸福的!此时此刻,你一定有很多话要说给妈妈听吧!同学们下面我提议给妈妈写一封信写出你的心声。你们的妈妈看到你们真诚的话语一定会非常感动的。

5. 学生制作书信。

四、总结

同学们,回过头来看看我们所了解的这些知识,我相信你们对生命又有了新的认识。老师希望同学们能够进一步积累资料,制作一份自己的《生命手册》。

人的一生

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】王佳

【单 位】胜利第六实验小学

【教学目标】

1.了解人的一生生长的大致过程;了解青少年身体发育的特点;了解青春期的主要身心发展特点,关注个人保健。

2.会查阅书刊及其他信息源,能利用简单的图形、统计等方法整理自己身高、体重等方面的数据;能选这自己擅长的方式表述研究过程和结果。

3.喜欢大胆想象;尊重证据,愿意合作交流;珍爱生命;乐于用学到的科学知识改善生活。

【本课探究所具备的知识能力基础】绘制图形的方法,统计表格的使用。

案例背景分析:

本课以学生生活经验及已有的科学知识为基础,通过研究人的身体从小到大发生的变化,是学生了解人一生生长的大致过程,了解人的一生各个时期特别是青春期身体发育的突出特点及变化,知道怎样搞好青春期卫生保健。通过学习绘制生长发育曲线图和条形图,培养学生绘制图形并利用图形进行分析的能力,激发学生研究人的生长发育的兴趣,使学生懂得珍爱生命。

教学过程

一、播放多媒体引出探究学习的主题

1.提出问题。

(播放动物、植物生长的视频资料)动物、植物从小到大会发生很大变化,我们从小到大会不会发生变化呢?

2.引导学生进行猜想与假设。

你们认为,在人的一生中,身体会发生哪些变化呢?例如:身高、体重等。下面就请同学们猜测一下。

(学生小组内讨论并交流汇报)

刚才同学们对人的身体已经进行了猜测,你猜测的对不对呢?想不想知道?这节课,我们就来探究一下问题的答案。

二、进行“人的一生身体变化”的探究实验活动

1、了解人的一生身体有哪些变化。

(1)人的一生身体有哪些变化?

(同学们看课前搜集的自己从小到大的照片、体检表分析。)

任何一个人从小时候开始身体各方面都会悄悄地发生很多变化。课前老师让同学们准备了照片和体检表,根据自己的了解,说说自己从小到大发生了哪些变化。

(学生自由汇报自己从小到大身体、心理、语言行为等方面发生了什么样的变化。)

(2)人的一生分为哪几个时期?

同学们都很善于观察和思考。人出生后,身体各方面逐渐成熟,直到长成健壮的成年人,然后人的身体又会逐渐衰老,直到死亡,这是一个客观规律。我们经常说少年儿童、小青年、中年人、老年人。你认为多少岁的人算是少年儿童、多少岁算是青年、多少岁算是中老年呢?

(学生根据自己的了解来回答。)

我们把平时说的这几个阶段说成是人一生的几个时期。我们拿出自己跟家人的照片,看照片来分析一下从多少岁到多少岁应该算作人生的一个时期。

(学生吧自己的照片排在前面,家人的照片排在后面,连成完整的人生图。)

生长发育、衰老和死亡是人必然经历的连续过程。人的一生可以分为发育期(从出生到20岁)、成熟期(从20到40岁)、渐衰期(从40岁到60岁)和衰老期(60岁以后)。

人的身体特征发育比较缓慢,相邻的两个阶段身体特征没有明显的界限。人的各个发展阶段时间长短因人而异。

2.从小学到现在,我们的身体发生了哪些变化?

(1)指导学生认识青少年身高随着年龄增长的变化。

刚才我们了解到人从小到大身高、体重会有很大的变化,这些变化你了解多少?有哪些规律呢?我们先来研究一下身高的变化。拿出课前统计的体检表中身高的数据。

年龄(岁) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

女生身高(厘米) 97 102 105 107 110 115 120 130 140 147 153

男生身高(厘米) 96 101 103 105 109 113 117 128 136 146 156

从身高数据表中我们不容易看出身高变化规律,老师这里有一个图,我们一起把这个图绘制完整,从这个图中我们一眼就能看出身高变化来。(图略)

(出示条形图,跟学生一起来绘制身高,绘制过程中就了解了画条形图的方法,学生也从中体验到了画条形图的强对比性。)

(师生共同完成条形图,男女生分组来完成。)

通过条形图看出,从4——15岁每年身高都在增加,每年增加的数值是不一样的。条形增长越快,说明我们的身高增长越快。

除了用条形统计图的方法统计以外,我们还可以用另一种统计的方法来统计身高的变化。(师生共同完成曲线统计图,图略。)

(2)指导学生认识青少年体重的变化。

我们在身高增长的同时,体重也会随之不断地增加。体重的变化往往是女同学最关心的话题,让我们用研究身高的方法来研究一下我们的体重变化规律吧。把体检表上的体重数据填到统计表中。

(学生选择条形统计图或是曲线图来分析体重的变化。)

谁能说一下自己体重变化的规律?(学生答)

随着年龄的增长,体重是不断增长的,每年增长的快慢不同。曲线越陡体重增长越快,曲线越平缓体重增长越缓慢。

(3)青春期应该如何搞好卫生保健。

通过条形图和曲线图我们发现,现在我们的身高、体重都和小时候有很大的变化,这说明你们中间的一些同学已经进入了青春期,有些同学将要进入青春期。青春期是人的身体发展变化最快的时期,人的身高、体重、胸围、肺活量等都增长得很快,而且还有人会长出青春痘,男同学在这一时期会长喉结、长胡子。

青春期是人的身体发展变化最快的时期,关系到以后的身体健康和心理健康。为了给将来的学习、工作和生活打好基础,我们在青春期应该注意什么?

(生答,师补充)

(4)推测未来的我。

同学们,想知道你未来的身体是什么样子的吗?根据同学们手中的资料及家人的身体状况等各方面的信息推测一下自己未来是什么样子的。

(学生进行自由活动。)

三、引导学生进行拓展活动,将课上探究活动延伸至课下

1.引导课下探究的问题。

学习这节课之后同学想做些什么?

(学生自由谈想法。)

2.激发学生课下探究。

这节课我们了解了自己及家人的身体变化,我们还可以进一步调查了解不同国家、不同种族人的外形特征。

4 我像谁

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】程方

【单 位】胜利第六实验小学

教学目标

1.能用各种感官感知自然事物,并用语言或其他方式描述所观察到的事物的形态特征;会查阅书刊及其他信息源获取有关遗传和变异的信息资料;懂得交流与讨论可以引发新的想法,并尝试对同一现象作出不同的解释。

2.通过研究遗传和变异现象,知道科学是不断发展的;愿意合作交流;珍爱生命。

3.知道生物的很多特征是可遗传的;了解遗传和变异也是生物的特征之一。

案例背景分析:

本课是在学生初步认识了青少年生长发育主要特点及细胞是构成生物体的基本单位的基础上,对生命延续内容的进一步探究活动。学生通过研究自己的身体特征与家人有哪些相似和差异,并对部分动植物进行观察研究,知道生物的很多特征是可以遗传的,认识到遗传和变异是生物界普遍存在的现象,进一步激发学生对生命科学求知欲,培养学生的问题意识和科学精神。

教学过程:

(一)以小游戏引入主题

1.找父母

(出示照片)老师这里有三位同学和他们父母的照片,大家给这三位同学帮帮忙,帮他们找一下他们的父母。

(学生讨论后回答)

2.引导学生找相似特征。

为什么他们是他的父母呢?你是怎样知道的?

(学生回答)

【通过这个游戏,能很快地激发起学生的兴趣,使学生尽快进入角色。】

看来,同学们都非常聪明,知道根据脸上的特征来给他们找父母。是的,我们都或多或少的像自己的父母。这究竟是什么原因呢?今天,我们就来研究一下里面的奥妙。(出示课题“我像谁”)

(二)人类的遗传现象

1.我与父母。

你有没有被别人说过像你的妈妈或者爸爸?

(学生自由发言)

2.火眼金睛辨父母。

不少父母也带来了父母的照片,现在小组间混合一下,看能不能为同学找到家人。

(学生根据刚才的游戏和同学的谈话来辨别并说出理由)

3.学生讨论分析遗传现象。

同学们都能准确地找到要找的父母,真是善于观察的好学生。现在请各小组讨论一下:根据这些现象,你能从中发现什么或得出什么?

(学生讨论并汇报,可能会发现孩子的“模样”像父母。)

4.继续讨论

是不是只有“模样”像父母呢?

(学生讨论并汇报。引导分析:性格、脾气、习惯等等,都会相似。)

(三)动植物间的遗传现象

1.提出新问题

通过刚才几个活动,我们知道一家人之间有很多相似之处。动植物之间有没有这种现象呢?

(学生讨论并汇报)

2.讲解新知识。

生物将自身的形态特征或生理特征传给后代的现象叫做遗传。

(板书:遗传)

【通过刚才几个活动的连续进行,加深了学生对遗传现象的认识,然后教师再及时给予准确的定义,这样学生就牢固地掌握了这一知识】

3.我知道。

你知道描写遗传现象的谚语吗?

(学生讨论并汇报。如:种瓜得瓜,种豆得豆;龙生龙,凤生凤,老鼠生来会打洞等等。)

4.我会推理

(出示小狗的图片)观察图中小狗的颜色和花纹,推测一下狗爸爸可能是什么样子的。

(学生推测)

【这两个活动的设计利用了学生强烈的揭秘心理,进一步加深了学生对遗传现象的印象与理解,增强了学生对这一现象的探究兴趣。】

(四)人类的变异现象

1.引导学生发现并提出新问题。

有了遗传现象,那是不是子代都和父母一模一样呢?

(让学生说说自己与父母的差别)

2.讲解新知识

生物的亲代与子代之间以及在形态特征或生理特征上的差异,叫变异。(板书:变异)

3.火眼金睛

同学们辨别一张全家福的子代与父代之间的不同。

(学生辨别并汇报)

(五)动植物的变异现象

1.我会用。

跟遗传一样,动植物之间也存在变异。拿出你准备的树叶看一下,这些树叶是否全部相同?为什么会这样?其他植物呢?

(学生拿出课前准备的同一棵树上的多个树叶进行比较,并讨论回答。)

2.我知道

你知道描写变异现象的谚语吗?

(学生讨论并汇报。如:一母生九子,连母十个样;龙生九子,九子各异等等。)

3.小结

遗传和变异是生命最基本的特征之一。可以说,没有遗传,就没有物种的延续,有了变异,生命世界才能够像现在这样丰富多彩。

【这一活动的目的在于把人的变异现象扩展到动植物,使学生了解遗传和变异是生物的特征之一,意识到遗传和变异是生物界的普遍现象,从而使学生初步从宏观上感知生物界的遗传与变异现象。】

(六)班级差异大调查

1.引导探究问题

我们知道了生物体存在遗传与变异现象。现在我们来做一个班级差异大调查。

2.解释标准

(1)选定几个特征进行调查。如:有无耳垂、单双眼皮、舌头能否卷曲、头发曲直等等。

(2)由教师组织全体学生参与,解释清楚每个标准的定义。

3.小结。

我们调查出的这些就是人与人的差异,如果这些差异不是因为环境的改变而产生的,那这些差异就会遗传下去。

【本活动设计的目的是通过比较人之间的差异活动,巩固课堂探究的成果,加深学生对遗传与变异现象的认识,培养学生观察与比较、表达与交流的能力。教学中要注意引导学生把观察和思考结合起来。】

(七)拓展活动

同学们课下调查一下,有没有同学父母都是带近视镜的?近视是变异吗?

5 让身体热起来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】胜利七小科学工作组

【单 位】胜利七小

【教学目标】

1.知识目标:吃食物提供的能量、太阳的光照、运动等方法都可以使我们的身体热起来。引导学生从身边的小事开始学科学,讨论使人们热起来的方法。

2.技能目标:通过讨论和实验验证人体的热量到哪里去了。

3.情感态度与价值观:在活动过程中学习科学实验的方法,体验科学探究的乐趣,培养探究周围事物的兴趣和好奇心。

案例背景分析:

本科是本单元的起始课,在三年级下册《我们吃什么》单元中探究了食物与营养方面知识的基础上,教科书内容以“人”为切入点,通过让身体热起来的活动,引导学生分析让身体热起来的方法与途径,探究人体能量的来源与转化,认识到人维系正常的生命活动需要能量,生命离不开能量,从而使学生经历科学探究的过程,体验科学探究的乐趣,培养学生的科学精神与科学情趣。

让学生明白两个科学概念:1、有多种方法可以产生热。

2、加穿衣服会使人感觉到热,但并不是衣服给人体增加了热量。

教材问题解答

1:让身体热起来的方法有哪些?

答:补充内能,如吃巧克力;外部加热,如晒太阳、烤火等。

2:人体吸收的能量到哪里去了?

答:保持体温(热能)、运动(机械能)、生长(储存能)等。

3:北极熊为什么不怕冷?

答:(1)它皮下有厚厚的脂肪层。

(2)体表的白毛为中空结构,可以吸收太阳能来取暖。

(3)体表白毛下的皮肤为黑颜色。可以最大限度利用太阳能。

(4)体毛很长且被一层油脂覆盖,不会被冰冷的海水浸湿。

(5)脚掌上长有厚厚的毛,既防滑又隔冷。

(6)大量进食高热量食物。特别在冬季,北极熊非常挑食。主要进食猎物的脂肪。

(7)当北极进入极夜时,也就是北极最冷时,它就开始冬眠。

教学过程描述:

一、导入新课

观看几种人体发热的图片:火锅、烤火炉、运动(参考问题:这些热是从哪里来的?)

二、让我们身体热起来

(一)提出问题

情景引入:观察课本上的图片,这个小姑娘怎么了?

学生回答:(冷)

(二)猜想假设

那我们怎样让他的身体热起来?

专题讨论:身体热起来了(板书)

1、学生小组讨论:使身体热起来的方法有哪些?

(三)交流方法。

讨论使身体热起来的原因

运动—————-———————血液循环加快

取暖、太阳、空调——————外界物质给予热量

穿衣服、盖被子————————?

那么加穿衣服后,我们的身体为什么会热起来呢?

三、衣服能给我们带来热吗?

(一)猜想

1、回忆自己的生活体验(让学生学习知识时与生活结全起来)

(1)晚上,当我们进被窝时,你的感觉是什么?

(2)而当我们早上起来时,你感觉又是怎样的呢?同样晚上再次去睡时被窝还热吗?这一连串的问题让你对你刚才的想法是不是产生了怀疑?

(3) 衣服究竟能不能发热?

(二)制订方案

同组的思考并设计一个实验来证明你的想法。

1、分组讨论制定实验方法,再在班上表述大家评论其可行性。

(一)实施探究

1、对设计合理有可行性的实验方案在班上推广,并开展实验。

(四)小组长汇报

1、对自己的实验作汇报。

(1) 实验中你们观察到了什么?

(2)衣服会自己产生热吗?

(3) 多穿些衣服怎么会觉得热起来了?

四、北极熊为什么不怕冷?

(一)、提出问题

(二)小组讨论

(三)汇总

(1)它皮下有厚厚的脂肪层。

(2)体表的白毛为中空结构,可以吸收太阳能来取暖。

(3)体表白毛下的皮肤为黑颜色。可以最大限度利用太阳能。

(4)体毛很长且被一层油脂覆盖,不会被冰冷的海水浸湿。

(5)脚掌上长有厚厚的毛,既防滑又隔冷。

(6)大量进食高热量食物。特别在冬季,北极熊非常挑食。主要进食猎物的脂肪。

(7)当北极进入极夜时,也就是北极最冷时,它就开始冬眠。

五,课堂拓展:

从实验中,我们知到了衣服并不是像火燃烧这样能够产生热,它只能保持温度或减慢温度的下降,那么为什么多穿衣服在我们身上能够使我们热起来呢?这些热又是从哪儿来的呢?请小组间讨论。

(学生讨论)

师:那小组说说你们的讨论情况?

(多穿衣服使我们热起来,这些热是我们身上的,因为衣服能保温,衣服穿在身上,使我们身体上的热保存起来,所以我们就热起来了。)

师:多穿衣外面的冷空气能容易地流到我们身上吗?

(对保温的作用,学生难而全面进行解释,教师从别一角度引导,让学生能准确进行科学的解释)

师:谁来更准确地说说多穿衣服身体热起来的原因呢?

(多穿衣服,我们身上的热不容易流出去,而且外面的冷空气也不容易流进来。衣服的作用就像一道墙壁,挡住身上热气的流失,也挡住外面冷空气的进来。)

师:对,衣服的作用就像一道墙壁,阻止身体已有的热散发出去,又阻止外面的冷空气进入,这就是保温的作用。所以我们多穿衣服能使我们热起来。被子有保温的作用,盖上被子我们也会热起来。

师:请同学们看下面的一则故事。

(师事:小明家里的冰霜坏了,叔叔来维修,要把冰霜中的东西拿出来,小明爱吃的冰棍也得拿出来。小明不愿意,因为他知道冰棍拿出冰箱,等一会就融化了。叔叔想了一个办法,告诉小明只要用衣服或被子把冰棍包起来,冰棍就不容易融化了。)

师:叔叔这个办法行吗?请你们带着这个问题回家试试,并想想为什么。

(衣服的保温作用是否只能使较高温度的水保持温度,对低温的冰棍也有保持温度的作用呢?学生在已证实衣服能保高温的基础上,带着衣服能否保低温的作用这一新探究的问题而结束本次探究活动。而这一新的探究问题也是学生身边关心的问题,这样使科学探究进一步深入)

六、深化小结

让学生自己总结,然后教师做总结:1、让人体热起来的办法,2、人体的能量的消耗,3、北极熊不怕冷的原因。

板书:

让身体热起来的方法有哪些

人体吸收的能量到哪里去了

北极熊为什么不怕冷

6 摆的秘密

【教材】青岛版科学教材6年级下册

【教案设计】李恩强

【单位】胜利第七实验小学

【教学目标】

1.通过本课教学,使学生认识摆动,知道单摆摆动的规律——同一个摆摆动的快慢是一定的;摆动的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线长短有关,摆线短的摆动得快。

2.培养学生的实验能力(应用对比实验的方法研究单摆摆动的规律)和归纳概括能力(从反复实验的数据中归纳、概括单摆摆动的规律)。

3.使学生体会到:人只有认识了自然规律,才能更好地利用自然规律。

案例背景分析

单摆,也称“数学摆”。由一根上端固定不能伸长的细线(线的质量很小,可以忽略不计)和在下端悬挂的一个小球组成。当它在重力的作用下摆动时,

本教材的编排宗旨是让学生从生活中对摆的现象加以讨论、探究,更重要的是把大部分空间留给学生展示的机会,使学生在探究性学习中解决实质问题,并做出合理的解释,从而体现了学生自主学习、合作探究的意识能力的提高。

在本课教学中主要采用实验操作的方法进行教学,使学生在实验中与知识结合,达到解决问题的目的,主要培养与加强学生操作能力的提高及合作能力的意识,在学生进行实验操作的过程中,从中得到自主力、合作力的提高和发展,使学生从多方位、多角度的观念出发,充分掌握其中的道理进而达到学用结合的目的,并用于改善生活

这一课让学生亲身经历了一个猜想—验证—分析完整的科学探究过程。对猜测与摆的快慢有关的三个因素:摆锤的重量、摆的幅度、摆线的长短进行了验证, 通过验证得到摆的快慢只与摆长这一个因素有关,只得到这个结论不是最终的目的。而从实验中学会控制变量、数据的分析、误差分析等方法。让学生们真真切切的学会解决问题的方法和策略。

重点

通过本课教学,使学生认识摆动,知道单摆摆动的规律──同一个摆摆动的快慢是一定的,摆动的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线长短有关,摆线短的摆动得快。

难点

培养学生的实验能力(应用对比实验的方法研究单摆摆动的规律)和归纳概括能力(从反复实验的数据中归纳、概括单摆摆动的规律)

教学准备

1.分组实验材料:

(1)支架:在铁架台或木支架的横梁上安一个挂钩。

(2)单摆:3个。用细线和螺丝帽做成,细线一端在螺丝帽上系牢,另一端打一个结,使其成为一个套,能挂在支架的钩上。在3个摆中,有2个摆摆线长短相同,摆锤轻重不同(用大小不同的螺丝帽);有2个摆摆锤轻重相同,摆线长短不同。

2.演示材料:带摆的钟。

3.挂图或投影片:摆钟、杂技演员荡秋千。

教学过程

一、教学引入

1.出示摆钟(或挂图、投影片)。

2.谈话:

(1)这是什么?

(2)这(指钟摆)叫什么?(板书“摆”)

(3)钟摆是怎样动的?这种运动方式叫什么?(讲解并板书“摆动”)

(4)你还看见过什么物体像钟摆一样摆动?

(5)关于钟摆,你有什么问题?

这节课,我们就来研究关于摆的秘密。(板书课题。)

二 学习新课

(一)、提出问题

1.讲述伽利略研究摆的故事

(1)讲述:摆动是一种很常见的自然现象,意大利科学家伽利略早在400多年前,就对这种现象进行过研究。

(2)看课文中伽利略研究吊灯摆动的插图。

(3)讲述:

有一天,伽利略来到了教堂,在教堂的大厅里,他看到一盏吊灯在不停地摆动。这件事引起了他的兴趣,他想,吊灯来回不停地摆动,这种摆动是否有什么规律呢?于是,他用脉膊计算时间,仔细观察吊灯的摆动。过了一段时间,他终于发现了吊灯摆动的规律。

(二)、猜测假想

指导学生认识同一个摆摆动的快慢是一定的

你能猜一猜吊灯的摆动究竟有什么规律呢?

(教师可以把摆的各个要素罗列出来,让学生猜测和哪些要素有关)

(三)、制订方案

让我们像伽利略那样,通过观察、实验来揭开这个秘密。

(1)学生制订完方案,比较一下,教师总结:怎样实验呢?(出示实验装置——单摆。)我们用这样一个装置来实验。在一根细线上栓一个重物——螺丝帽,在线的上端系一个套,通过套把线挂在支架横梁的钩上;用手轻轻推动螺丝帽,它就会像钟摆、吊灯一样摆动起来。我们把这个实验装置叫做“摆”。每个组有 3个摆,各组任意选择一个摆,把它挂在支架上,观察它是怎样摆动的,摆动有什么规律。

(学生因为第一次接触,所以方案的总结还要以教师为主,否则实验时间不够)

(四)、对自己小组的方案进行验证学生分组安装、观察

(一定提醒学生把每次实验的摆的要素记录清楚)

(五)、汇报观察结果,总结实验方法

(有的学生可能不会观察出单摆摆动的快慢是一定的,而是观察到其他一些现象,根据学生是否观察到或说到,决定下面的实验是探究性的还是验证性的。)

(4)讲述:为了更好地观察摆动的规律,我们来观察它在一定的时间内摆动的次数。我们首先观察它在30秒内摆动的次数。摆来回算一次,即摆从左边摆到右边,再从右边回到左边算一次。

(为了使学生明白这个观察要点,教师肯定要边演示边讲解,然后还要让全班集体观察、出声数出摆动的次数。)

(六)、实验探究

(1)学生分组观察:30秒内摆动的次数。(由教师统一计时,各组学生默数,观察2次,把观察结果记在课本中的记录表中。)

(2)学生分组观察:60秒内摆动的次数。(要求同上。)

(七)汇报交流

(1)讨论:

①通过以上观察、实验,你发现摆动有什么规律?

(如果学生回答不出,可再问下面的问题。)

②每个组的摆,在2个30秒内摆动的次数有什么关系?(相同。)在2个60秒内摆动的次数有什么关系?(相同。)各个组的实验结果是否都是这样?这说明什么?

(2)把各组汇报的数据写在黑板上,以便比较、归纳。

(3)教师小结:通过以上研究我们可以知道,每个摆在相同的时间里摆动的次数是相同的,也就是说每个摆摆动的快慢是一定的。(板书:每个摆摆动的快慢一定。)当年伽利略在教堂的大厅观察吊灯的摆动时,发现的正是这个规律。

(10)指导学生填写课文中这个问题的结论。

(八).指导学生研究摆动的快慢与什么有关系

(1)讨论

①在前面的实验中,同一个摆摆动的快慢是一定的,不同的摆摆动的快慢是否相同?对此你有什么问题?

②你认为摆动的快慢可能与什么有关系呢?可以相互观察一下,各组的摆有什么不同?

③要弄清摆的快慢与摆锤的轻重是否有关系,应该怎么办?

(2)讲述

在各组的3个摆中,选择两个摆线长度相同、摆锤的轻重不同(螺丝帽大小不一样)的摆实验,观察它们在30秒内摆动的次数是否相同。实验2次,把观察结果记在课文的记录表中。

(3)学生分组实验。

(4)汇报实验结果。

(把各组的数据写在黑板上。)

(5)讨论

以上实验结果说明什么?为什么?

(6)学生小结

实验表明,摆动的快慢与摆锤的轻重没有关系。

(7)讨论

①现在你认为摆动的快慢可能与什么有关系?

②要弄清摆动快慢与摆线长短是否有关系,应该怎么办?

(8)学生总结实验方法

在各组的3个摆中,选择两个摆锤的轻重相同(螺丝帽大小一样)摆线长短不同的摆实验,观察它们在30秒内摆动的次数是否相同。实验2次,把观察结果记在课文的记录表中。

(9)学生分组实验。

(10)汇报实验结果

(11)学生讨论:

①以上实验结果说明什么?为什么?

②现在你知道摆动快慢与什么有关系?有什么关系?(即什么样的摆摆动得快?什么样的摆摆动得慢?)

(12)学生汇报小结

通过以上研究我们知道,摆动的快慢与摆锤的轻重没有关系,与摆线的长短有关系,摆线短的摆动得快。

(同时板书以上知识要点。)

(13)指导学生填写课文中这个问题的结论。

三、强化上升理论

1.讲述:这节课我们一起研究了摆的秘密。

2.提问:

(1)什么样的运动叫摆动?

(2)实验用的摆由什么构成?

(3)同一个摆的摆动有什么规律?

(4)摆动的快慢与什么有关系?有什么样的关系?

3.讨论:

(1)钟摆有什么作用?

(由于同一摆在相同的时间里摆动的次数是一定的,这样就可以利用摆控制钟表内齿轮转动的快慢,使钟表匀速、平稳地走动。)

(2)怎样调整有摆的钟“走”的快慢?

(摆锤下有螺丝,将螺丝沿顺时针方向拧,摆锤上升,相当摆线缩短,钟摆摆动变快,钟表便“走”得快;将螺丝沿逆时针方向拧,摆锤下降,相当摆线加长,钟摆摆动变慢,钟表便“走”得慢。)

4.出示挂图或投影片——杂技演员荡秋千。

5.提问:

(1)图中是什么?

(2)你玩过荡秋千吗?

(3)几个孩子都玩一个秋千。力气大的孩子能荡得快,对不对?体重小的荡得快、体重大的荡得慢,对不对?为什么?

四、拓展作业

研究:两个荡秋千的杂技演员能在空中准确对接,不会掉下来。这是怎么回事?用实验证明。

附、观察实验 (单摆实验)

实验目的:

(1)知道同一个摆摆动快慢是一定的。

(2)知道摆动快慢与摆锤轻重无关。

(3)知道摆动快慢与摆线长短有关,摆线越短,摆动越快。

材料:铁架台、双顶丝、铁钉、40厘米摆线、35厘米摆线、30厘米摆线、摆锤(中药丸的球形塑料盒)、铁垫圈、表、铁丝。

实验方法:

(1)同一个摆,摆动快慢是一定的。

①用铁架台、双顶丝、铁钉、40厘米摆线、摆锤、铁丝按下图装好单摆。

②一个学生看表,另一学生推动摆,数30秒内摆动的次数,记录下来。

③重复作一次。

④研究上面的实验结果说明什么问题。

(2)摆动快慢与摆锤轻重无关。

①在摆线下挂轻摆锤(中空药盒),测定30秒摆动次数。

②在同一摆线下,换挂重摆锤(装满铁垫圈的中药盒),测定30秒摆动次数。

③研究上面的实验结果说明什么问题。

(3)摆动快慢与摆线长短有关,摆线越短,摆动越快。

①用40厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

②用35厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

③用30厘米摆线的摆实验,测30秒摆动次数。

④分析三次摆动次数,有什么规律,说明什么问题。

注意:

(1)摆线应当选用加力时长短变化很小的线,例如缝纫机用的轴线。

(2)摆幅要小,摆角不超过5°为好。

(3)为了加大摆锤重量,也可以在摆锤内放其它物体,如橡皮泥。

(4)如学生计时有困难,也可由教师统一计时。

7 钻木取火

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】姜遥

【单 位】胜利第八实验小学

【教学目标】:

1、使学生对钻木取火的道理进行解释,进一步认识机械能与其他能的转化。

2、使学生会用简单的器材做“摩擦生热”的模拟实验,培养学生搜集和整理信息的能力,乐于用学到的科学知识改善生活。

3、想知道、爱提问、喜欢大胆想象、尊重证据,愿意合作与交流;认识到科学技术给人与社会发展带来的好处,了解人类用火的历史。

【教学重点】、难点:理解钻木取火的道理,认识机械能与其他能的转化。

【教具准备】:火柴,细砂纸,铁丝,挂图,手钻,木板等。

教学过程

一、导入:

1、以神话故事引出探究学习的主题。同学们老师给大家讲个故事:那是大约在6000年前,燧人氏偶然发现啄木鸟用尖长的嘴在树上小窟窿里找虫子吃。由于虫子钻的很深,啄木鸟嘴巴够不上,只好用坚硬的嘴去钻,不料却钻出浓浓的火种。燧人氏受到这个启发后,就把坚硬而尖锐的木头在另一块硬木头上使劲地钻,并钻出火星来。从此人类就掌握了一种取火的方法。大家知道是什么方法吗?(学生自由回答)

教师出示幻灯片古代钻木取火的幻灯片。

请同学们观察:(图上有一老一小两个古人,老者正在向少者传授钻木取火的方法,木头上有烟雾冒出。)揭示本课探究活动的主题——钻木取火。教师板书课题:钻木取火。

2、你能猜想一下,古人是怎样进行“钻木取火”的吗?怎样进行解释?(学生进行交流)你能用能量转化的观点解释其中的道理吗?

二、对钻木取火的道理的猜想与验证:

1提出问题。

为什么钻木就能取火?你能用能量转化的观点加以解释吗?

2 引导学生进行猜想与假设

请大家在小组内将自己课前搜集的资料进行交流汇总,对钻木取火的道理进行大胆的 猜想,提出自己的见解。(学生组内进行交流)

请每个小组选派一个代表发言,进行全班交流,其他同学注意倾听。(学生汇报)

分组活动时,需要教师进行正确引导:为了培养学生对信息资料的处理,整理和分类,做到条例清晰;提醒学生组内交流时,要轮流发言,既不能抢说,也不能不说各组的小组长控制好局面。提醒学生注意倾听。

3 学生设计实验方案。

教师为学生准备了木板 砂纸 铁条 手钻 火柴等。学生学生根据实验器材制定试验方案。

各组代表汇报交流各组的方案。讨论修改各组试验方案。可以选择用手钻钻木板;可以选择搓手;可以选择用砂纸打磨铁条;还可以选择在黑板上擦火柴。

教师课件展示提示:

(1)你们组打算怎么做这个实验?

(2)你们组将进行怎样的分工?

(3)别忘了填写实验记录。

(4)注意安全呀

三、探究活动 实施探究

1、一个小组采取来回搓手,摩擦产生热。学生进行活动

2、活动2:材料:砂纸 火柴 铁丝

方案:火柴和铁丝分别在砂纸上摩擦

现象 结论

火柴

铁丝

小结:摩擦生热,机械能转化为热能。

3,学生在黑板上擦火柴,火柴在黑板的摩擦作用下点燃了。

4,学生用手钻钻木板,木板下面的棉布冒烟了。

【教师巡回辅导,进一步提醒学生注意安全,注意观察实验现象】

四 学生汇报与交流

各小组代表上台汇报各组的实验现象。教师及时引导。

简单评价学生的实验情况,小组讨论分析实验现象。你们发现了什么?这与钻木取火与什么关系呢?学生交流讨论。

小结:燃烧需要两个条件

1足够的氧气;2达到燃点的温度。钻木的时候因为摩擦会产生热量,当这种热量积累到一定的温度,就会达到木屑想燃点,因为大气中本来就有足够的氧气所以就点着火苗了。因此钻木取火实际上就是摩擦生热。从能量转换的角度来看,钻木取火的过程实际就是机械能转化成热能的过程。

五 列举生活中机械能转化成热能的现象:

1.教师展示课件图片:

观察:第一幅图是工厂车间内工人师傅用切割机切割金属,火星四溅;

第二幅图是商场电梯扶手因摩擦而发热;

第三幅图展示的是一卡通正在玩滑梯,“屁股好热”暗示因摩擦而生热;

第四幅图展示的是飞机降落时,轮胎与地面剧烈摩擦而产生火花;

第五幅图是载人航天返回舱进入大气层后与大气摩擦生热燃烧。

观察这五幅图片,你得到了什么信息?

师小结:以上五幅图分别从不同的角度展现了生活中的摩擦生热现象,这些现象就是把机械能转化成热能。

2.摩擦生热现象有时会给我们的生活带来不利影响,怎么办呢?

学生分组展开讨论与交流,教师引导学生交流课前搜集的有关资料,也可以根据自己的生活经验探索摩擦生热现象给人们生活带来的负面影响,并讨论,思考解决的办法,提出自己的设想和建议,阐述观点,作出合理解释。

摩擦生热可帮助人们做好多事情,切割机,火柴的燃烧------;但是摩擦生热现象有时会给我们的生活带来不利影响。学生对摩擦生热现象的负面影响展开研讨,列举事实,阐述观点,提出合理化建议。

高速行驶的汽车容易爆胎

手钻工作时,钻头会很热

我们可以在机器上加些润滑油,因为它能在摩擦面形成一层油膜,使摩擦面不接触,运动部件只在油膜上滑过,大大减少了摩擦.

使学生意识到科学技术会给人类与社会发展带来好处,也可能产生负面影响,乐于用学到的科学知识改善生活,培养学生的问题意识,保护儿童与生俱来的好奇心和探究欲。

六 拓展延伸

1、我们来说一说,机械能还能转化成什么能?机械能为什么能转化成其他多种能量?

学生讨论

风力发电,水力发电,手摇发电机(能量之间在不断发生转化)晒太阳是光能转化成热能;日光灯是电能转化成光能等等。【为学生最终理解无处不在的能量及能量的转化埋下伏笔,做好铺垫】。

七 回顾总结

通过本节课的学习我们知道了什么?

通过本节课的学习我们知道了摩擦可以生热,也就是机械能可以转化成热能。能量转化既可以给人类带来有利的一面也会给我们的生活带来不利的影响。

8 通电的线圈(一)

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】姜遥

【单 位】胜利第八实验小学

【教学目标】

1、能应用已有的知识和经验对电磁铁的特性作假设性的解释;能提出进行探究活动的大致思路;会设计简单的实验记录表和试验报告。

3、培养学生的制作能力(学会制作电磁铁的方法)、实验能力和归纳概括能力。

4、尊重证据;愿意合作交流;关心日常生活中有关电磁铁方面的科技新产品,新事物,关注与科学有关的社会问题;乐于用学到的知识改善生活。培养探究问题的兴趣和态度。

【教学建议】

1、本课通过课题直接引入新课,以问题激发学生的探究欲望,培养学生探究的兴趣。

2、教师在组织制作电磁铁这一教学环节上,往往采取教师教,学生做这种方法,不利于培养学生的能力。本课教学时,教师可课前组装好电磁铁,课上实验完毕后,让学生自己拆开电磁铁,观察结构,再组装好。既给学生充足的时间去探究电磁铁的特性,又培养了学生观察能力、制作能力、探究能力、归纳概括能力和语言表达能力。

3、也可以让学生展示自己课前收集的用电磁铁做成的物品,交流收集过程中遇到的问题、解决的办法及感受、体会、从而导入新课。

【教学重点】

知道电磁铁的磁性。

【教学难点】

培养学生的实验能力和归纳概括能力。

【实验器材】

铁钉,包皮细电线,电池夹 胶带 闸刀开关 大头针 电池。

教学过程:

一、导入新课:

1 创设情境。(出示四驱车比赛的视频)大家看看有没有熟悉的感觉呀?这正是你们喜欢玩的四驱车,你们知道四驱车最主要的部件是什么吗?

学生讨论回答

2引导学生进行猜想与假设。

想知道它是怎么工作的吗?你来猜一猜。【因为大部分学生都玩过四驱车,出示视频可以激发他们的兴趣,引导他们积极去研究它的工作原理。因此很多同学都可以参与进来】

(学生自由发言)

3 指导学生做探索性的实验。既然有这么多的猜测,不妨自己拆解课前准备的马达研究一下。(学生开始拆解,教师指导学生把注意力放到线圈上来,使学生拆解实验具有一定的针对性)

4学生汇报与交流

简单评价学生的实验情况,各个小组来展示各组的实验成果,让大家一起来分享。通过拆解我们发现马达由铁心和线圈组成。教师及时总结:是呀通过拆解我们发现了马达由铁心和线圈组成。本节课我们就来学习:通电的线圈(板书黑板)

其中由铁芯和线圈组成的装置叫做电磁铁。

二.探究电磁铁的性质。

1.提出问题并做猜想假设。

你们认为电磁铁有什么作用?

学生发表自己的观点并且大胆猜想。电磁铁可以吸附铁块,可以制作磁悬浮列车……….

同学们说的很好,但是这都需要验证的。我们不妨做个电磁铁研究一下吧。仿照你们拆解的电磁铁,小组内先交流自己的设计意图,也可以先画一画。

2.设计方案。

各小组讨论交流设计方案 并在班内交流,师鼓励学生畅所欲言,大胆展示自己小组的想法和设计,相互借鉴和完善。进一步改进和调整自己的方案,做到取长补短,资源共享。

3.实施探究:

请各小组同学先分好工,然后再开始实验,实验中同学们要注意配合好,要认真细心还要有耐心。小组长领实验器材,每六个人一组,每组的实验装置为:铁钉,包皮细电线,电池夹 胶带 闸刀开关 大头针 电池。(开始实验,教师巡回辅导)。

4展示交流

那个小组展示一下你们小组制作的电磁铁呢?其他组观察一下其他小组制作的是否精细 美观?是否科学实用?

玩一玩自己制作的电磁铁,看看又有什么新发现?

【在提醒学生安全实验的同时,教师硬指导学生合理的应用器材,目的是让学生注意电和磁的关系。搜集实验中的信息,以便为学生互相交流归纳总结提供事实依据。】

生玩电磁铁后交流:通过这个实验,同学们发现了一些规律。现在请各小组根据自己的实验情况再结合其他小组的实验情况,将实验信息进行分析,看能从中发现什么或者得出什么结论。

学生汇报通过分析我们发现电磁铁:

(1)有磁性 有南北极 能吸铁………

(2)有铁芯的电磁铁磁力大。

(3)电磁铁通电时有磁性,切断电流后没有磁性。(板书通电 有磁性断电 没磁性)

三 拓展延伸

1.引导课下探究 的问题。

学习这节课后,同学们想做些什么?(学生自由谈自己的想法)

师展示课件和音像资料,让学生了解电磁铁在日常生活 生产中的应用。

2.激发学生课下探究

有兴趣的同学可以课下自己制作一个电磁起重机。(课件展示电磁起重机的音像资料)。

【恰当引导学生课下进行拓展活动,活动主题即为课上探究活动中延伸下来的问题,达到使学生的兴趣及各项能力持续发展的目的】

9通电的线圈(二)

【教 材】 青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 陈青

【 单 位】 胜利高都小学

【教学目的】

1.知道电磁铁磁极、磁力大小与什么因素有关,有什么关系。

2.能应用已有的知识和经验对电磁铁的特性作假设性解释;能提出进行探究活动的大致思路;能做控制变量的简单的探究性实验。

3学生经历发现问题-猜想-实验验证-得出结论-应用结论(验证结论)的科学探究过程,获得科学探索的乐趣。

案例背景分析:

1.演示器材:长500和2000毫米绝缘导线各两根、内径为3毫米铁垫圈100个、大铁钉四根、电池盒(带电池) 三个、长150毫米绝缘导线两根、电磁铁应投影片。

2.分组器材:上节学生每人制作的电磁铁、500和2000毫米长绝缘导线各一根、电池盒三个(带电池)、150毫米绝缘导线两根、大头针、大铁钉两根。

3.本课只有一个活动,有一个问题引出,即“如何改变电磁铁的的磁极和磁力大小?”,但是在探究这一问题时,要分为两大部分。在探究这一问题上,课本上没有给学生太多的提示和引导,所以在设计试验时尽量放给学生,但教师要做好指导。

4. 拓展活动中提示了一个建议性的活动:电可以产生磁,磁能不能产生电呢?这一活动为下一节课的学习做了铺垫。

教学过程

新课引入

上节课每人制作了电磁铁,那么关于电磁铁的特性你还想了解哪些?

(学生提出可能探究的问题)

这节课我们继续学习通电的线圈(二)

(教师板书课题)

同学们提出的问题都非常有探究性,现在我们先解决第一个问题如何改变电磁铁的磁极。

1.改变磁极的因素

想要改变电磁铁的磁极,可能与什么因素有关?

(学生完成我的猜想)

我的猜想

(学生汇报:磁极可能与电池极性,线圈绕线方向。改变电池极性、绕线方向,可以改变磁极。)

为了验证我们的想法是否正确,需要通过实验来验证我们的猜测。

(学生以小组为单位进行实验)

【教师指导学生进行实验设计:第一个实验,用一节电池和长导线各制作一个电磁铁,观察此时磁极方向;然后改变电池方向观察磁极方向,并记录两次结果。第二个实验,在上次实验的基础上,在不改变电池电池极性的前提下,改变导线的绕线方向,并将实验结果记录下表。】

验证内容 相同条件 不同条件 磁极

磁极是否与电池磁极有关 线圈绕制方向 电池极性 正

反

磁极是否与线圈绕制方向有关

结 论

(学生汇报。)

教师小结并板书:改变电池极性、绕线方向,可以改变电磁铁极性。

2.改变磁力的因素

同学们成功的探究了磁极改变的条件,那么改变电磁铁磁力大小又与那些因素有关?

(学生完成我的猜想)

我的猜想

(学生汇报:磁力大小可能与线圈圈数,电流强弱有关。加多圈数、加大电流,可以增大磁力。)

为了验证我们的想法是否正确,请同学们设计一个实验来证明。

【教师指导学生进行实验设计:第一个实验,用长500和2000毫米绝缘导线,各制作一个电磁铁。均用一节电池,做2至3次实验,井将数据记录在书上。第二个实验,用2000毫米长导线制作的电磁铁,拿一节和三节电池,做2至3次实验,并将实验结果(大头针数目),记录下表。】

验证内容 相同条件 不同条件 吸大头针的数量

磁力大小是否与电池多少有关 线圈匝数 电池数量 1节

2节

3节

磁力大小是否与线圈匝数有关

结 论

(学生汇报。)

教师小结并板书:加多圈数、加大电流,可以加大电磁铁磁力。

3.电磁铁应用

电磁铁在工业生产中应用非常广泛,电磁起重机就是其中的一种,同学们请看大屏幕。

谁能用我们今天学到的知识简单解释一下它是怎样工作的?

(学生解释放电磁铁在工业生产中的应用)播放电磁起重机视频资料。

4.自由活动:

通过观察视频,同学们有没有兴趣做一个电磁起重机,比一比谁的电磁起重机力气大?

(让学生根据自己准备的材料制作电磁起重机,并以小组为单位进行比赛活动,推选出本组的冠军,然后参加全班的比赛活动;可以比一比谁的电磁起重机吊起的大头针多,也可以比一比一定时间内谁的起重机运送的货物多,从而巩固和应用探究成果。)

5.课外拓展

我们知道电可以产生磁,磁能产生电吗?

(这个活动为下节课能量的转化奠定了基础)

10无处不在的能量

【教 材】 青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 陈青

【 单 位】 胜利高都小学

【教学目标】

1、能用简单的实验器材作能量转化的简单小实验;会查阅书刊或其他信息源获取能量及转化的资料和信息;能尝试用不同的方式对能量转化现象作合理的解释。

2、在做能量转化小实验活动中体验科学探究的乐趣,愿意合作与交流。

3、知道任何物体工作时都需要能量,电、光、热、磁导都是能量的不同表现形式;认识不同形式的能量可以相互转化。

案例背景分析:

让学生课前观察生活中的能量存在形式及能量转化现象,为课堂交流活动提供感性认识,丰富学生的生活经验。

活动需要准备的实验材料:与能量相关的图片或课件、铁丝、瘪了的乒乓球、梳子、碎纸屑等,用来做几个有趣的能量转化小实验,意在提示学生在课前创造性的准备做能量转化小实验用的材料。

本课有两个活动过程:一是生活中的能量;二是能量之间的转化。教学时可以不按课本的顺序,用“电灯泡”这个简单的事例,引出能量之间是可以转化的,再扩充到生活中的能量。

教学过程:

播放课件

图片上都有什么?它们是靠什么运行的以及它们的作用是什么?

(学生自由汇报,尽量引导学生说出各种能量)

课前老师布置让大家留心观察生活中的能量,谁能简单交流对能量的认识?

(学生简单汇报)

1.能量之间可以互相转化

同学们说的非常好,能量之间是可以转化的,谁能举例说明?

(教师根据学生的汇报板书有利信息)

↗光能

电能→ 灯泡

↘热能

灯泡只能将电能转化成光能吗?

(学生简单汇报)

对,灯泡在发光时还能产生热量,也就是热能。

(师板书“热能”)

同学们还有谁能再举几个这样的例子?

(学生自由汇报)

你们观察积累的可真不少,有没有自己动手体验能量转化的实验呢?

(学生简单汇报)

2.动手体验能量的转化

现在每个小组就设计一个能量转化的小实验方案吧,但要将能量转化的过程及形式记录好。

【让学生动手实验这一环节是本课活动的核心环节,教师要给学生充足的时间和空间,让学生自主实验探究,体会能量的转化过程。】

实验名称 能量转化过程及形式

弯铁丝

热水烫瘪了的乒乓球

用梳子梳头

……

(学生汇报实验结果,第一个实验是机械能转化成热能,第二个实验是热能转化成机械能,第三个实验是机械能转化成电能)

通过实验,我们知道有电能、热能、光能、机械能,那么生活中是否只有这些能量呢?

3. 生活中的能量

教师播放相关课件

通过图片,你们又知道了哪些能量?

(学生自由汇报,如电磁能、化学能、声能等)

噪音是否属于能量?

(学生简单汇报)

能量是一切活动的源泉。没有能量,我们无法学习,无法工作;没有能量植物不会生长,雨水不会降落,太阳也不会发光。能量的存在形式各种各样的,并以不同的方式储存。

那么能量在哪里?

(学生简单汇报)

师板书:无处不在的能量

生活中的这些能量能否相互转化?举例说明

(学生自由汇报,如电能可以转化成电磁能,太阳能转化成热能等)

同学们回答的非常好,看来你们都有一双会发现的眼睛,想不想再去探究一些有难度的科学知识?

4. 自由活动

电视的声和像与太阳能之间有什么关系?试用能量转化的观点将它们联系起来。

(这是一道生活实例较复杂能量转化实例,解释这一过程对学生来说可能有一定的难度,教师要给予适当的点拨、指导。)

5.拓展活动

用能量转化的观点解释自汽车动力与太阳能的关系。

11、开发新能源

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 顾文丽

【单 位】册山中心小学

一、教学目的:

1.认识人类对新能源的开发与利用;畅想未来新能源。

2.关心与能源有关的新科技、新产品;认识科学是不断发展的;了解能源利用的正负面的影响;愿意合作与交流。

3.能能尝试用不同的方式分析和解读数据,对现象作合理的解释;能选择自己擅长的方式表述研究过程和结果;会搜集、分析信息资料。

二、活动准备:

学生课前进行课前调查,了解人类利用能源的情况(包括能源的种类和利用能源造成的社会影响)、老师可提供调查提纲。

三、教学过程:

一、创设情境,提出问题

你知道我国建设和建成的两个核电站在哪里吗?(浙江杭州湾附近的秦山核电站和广东大亚湾核电站)。

核能是人类新近利用的一种新能源,我国正在积极研究核能。人类为什么要寻找和研究这些新能源呢?今天我们就来探讨新能源的开发利用。开发新能源(板书课题)

二、探究新知

1.人类为什么要寻找新能源

同学们,你们知道什么能源吗?我们现在常用的能源有哪些?这些能源各有哪些优缺点?

小组交流、分析、整理课前收集的资料。

(课件显示“世界石油储备分布图”)人类的衣食住行、生产劳动等都离不开能源。地球上的能源是无穷的吗 分析上面的图表,说说自己的想法。

(学生自由发言。)

师:我们经常使用的煤、石油、天然气等常规矿产能源是可更新资源还是不可更新资源?这些能源燃烧后会给环境带来什么后果?

过渡 人类正是感到了这种能源危机的威胁,许多科学家在不断地研究和寻找新能源。下面我们来了解一些主要的新能源。

2.探讨新能源

(1)提出问题。

你知道哪些新能源?利用这些新能源有哪些优缺点?

(2)学生汇报与交流 。

请大家先在小组内将自己课前搜集的有关新能源的资料进行整理、汇总,大胆猜想,提出自己的见解。

(学生进行组内交流)

每个小组选派一人进行发言,其他小组要注意倾听,可记录下对自己有用的信息.

(学生进行全班交流)

( 3)新能源和常规能源有哪些区别?学生讨论交流完成表格

项目 不同点 相同点

常规能源 大部分能源不可再生,对环境有污染 都能够为我们提供可利用的能量

新能源 可再生,无污染,取之不尽用之不竭

【为了培养学生对信息资料的处理、应用能力,交流时,教师应引导学生将小组搜集到的资料进行汇总、整理和分类。不管学生怎样分,只要有一定的道理,教师就应该加以肯定。同时要提醒学生学会倾听他人的论述,从中选取并记录自己有用的信息,养成良好的交流习惯。】

(3)利用数据进行验证。

把教科书上的题目计算一下,比较新能源和常规能源有什么不同。

(学生计算并汇报。)

[引导学生学会比较数据,并从数据对比中发现问题的实质]

(4)小结:

虽然从目前来说,新能源的制取成本大,但他们具有热量高、无污染 、来源广的特点,必将取代常规能源而被人类所利用。

三、畅想未来新能源

启动你的智慧,发挥你的想象,畅想未来的新能源:你想开发什么样的新能源?你如何利用新能源?

(学生以小组为单位针对问题展开讨论与交流)

【结合学生的生活经验,通过分析相关的信息资料,鼓励学生进行奇思妙想,从而培养学生的创新意识和创新精神】

四、拓展活动

在新能源还没有开发出来以前,我们只能使用常规能源。面对日益短缺的能源,我们摇节约利用。那么,我们生活中采取了哪些节能措施?请你做一次调查,制成手抄报。

【本拓展活动主要是对课堂探究活动的一个延伸,目的是进一步拓展探究空间,解决学生感兴趣的问题,并以此引领学生走出课堂,走进生活,走进大自然,激发学生学科学、用科学的积极性和主动性。】

12.地球的面纱

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】 顾文丽

【单 位】册山中心小学

一、教学目标

1.会查阅书刊及其他信息源,经历搜集、整理、分析信息资料的过程;能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,并能选择合适自己探究的问题。

2.愿意合作交流;乐于用学到的知识改善生活;意识到人与自然要和谐相处。

3.认识大气层对地球及地球上动物、植物、人的意义;通过观察分析月球及其他星球上的环形山,了解大气层对地球的意义;了解人类活动对大气层产生的不良影响,意识到保护大气层的重要性。

二、活动准备

让学生课前搜集有关地球大气层方面的文字、图片资料,并对搜集到的资料进行初步的整理和分类。

三、活动过程

一、直接导入

地球是一个美丽的星球,在她美丽的表面笼罩着大气,如同地球的面纱,现在我们就要撩起这迷人的面纱,了解一下它的组成。板书课题:地球的面纱

二、讨论交流整理资料

1.初步整理搜集到的资料。

课前,同学们已经搜集了很多有关大气层方面的资料,相信大家的搜集成果是十分可观的。首先请同学们在小组内交流一下。

(让学生将自己搜集到的资料在小组内进行交流)

引导学生整理记录所收集的资料。

(出示一份记录表)请每组的记录员同学把探讨的结果记录在这张表上。

(小组分头活动,教师巡视指导)

我们了解的大气层

(选择记录较翔实的小组派代表汇报)

同学们搜集到的资料可真不少,相信下面这个问题也难不倒大家,对大气层进行分层,请同学们分组讨论,可以把大气层分成几层?把分组讨论的结果填入下表。(填完后找同学汇报)

层次 高度

大气层分为这几种不同的层次,那一种与人类的关系最为密切?为什么?

(学生自由回答)

同学们可真了不起,科学家根据大气温度在垂直方向上的变化,也对大气做了分层,下面我就简单的介绍各层的特点:

(1)对流层:从地面到大约10~16千米处(极地大约8~9千米,赤道15~18千米),是大气层的最底层。这一层集中了约整个大气的四分之三的质量和几乎全部的水汽量。大气的对流在这一层十分发达,气温随高度的下升而均匀下降,平均每上升100米降低0.6℃,在11千米附近温度下降到-55℃。在这层里,大气的活动异常激烈,或者上升,或者下降,甚至还会翻滚。正是由于这些不断变化着的大气运动,形成了多种多样复杂的天气变化,风、云、雨、雪、雾、露、雷、雹也多发生在这个层次里,因而也有人称这层为气象层。

这层的顶部叫对流层顶,这里气温不再随高度上升而降低,而是基本不变,是一个很稳定的层次,对流层里的天气影响不到这儿来。这里经常晴空万里,能见度极高,空气平稳,非常适宜喷气客气的飞行。

(2)平流层:从对流层顶向上到55千米高空附近。。这一层是地球大气中臭氧集中的地方,尤其是在其下部,即在15~25千米高度上臭氧浓度最大,因而这一层又称臭氧层。由于臭氧层能大量吸收太阳辐射热而使空气温度大大升高,所以这一层的最大特点是温度随高度的上升而升高,到顶部温度增大到最大值。

平流层虽然水汽极少,天气现象比较少见,但随着气象火箭和卫星的发射,发现这一层的气流等的变化与对流层中天气变化有着密切联系,相互影响。

(3)中间层:从平流层顶向上,也就是从55千米到80千米这个范围被命名为中层大气,简称中层。在这里,温度随高度而下降,大约在80千米左右达到最低点,约为-90℃。人们一般把飞行高度达到80—100千米的飞行器,看成是不依靠大气飞行的航天器。按照美国航空航天局规定:飞行高度超过80千米的飞行员即可称为宇航员。

(4)热层:从中层大气向上到500千米左右的范围。之所以叫热层,是因为这层中的空气分子和离子直接吸收太阳紫外辐射能量,因而运动速度很快,和高温气体一样。这里空气极其稀薄,尽管热层顶的气温可达1000℃(太阳比较宁静时)~2000℃(太阳活动剧烈时),但实际上却根本不会感到热。

(5)逃逸层:500千米以上是外大气层,这一层顶也就是地球大气层的顶。在这里地球的引力很小。再加上空气又特别稀薄,气体分子互相碰撞的机会很小,因此空气分子就像一颗颗微小的导弹一样高速地飞来飞去,一旦向上飞去,就会进入碰撞机会极小的区域,最后它将告别地球进入星际空间,所以外大气层被称为逃逸层。这一层温度极高,但近于等温。这里的空气也处于高度电离状态。人类大部分的航天活动都是在逃逸层之内(或之外)进行的。

三、大胆想象,深入研究

想一想;2009年2月美国铱卫星公司的“铱33”通信卫星与俄罗斯已报废的“宇宙2251”军用通信卫星相撞,产生了大量碎片,从不同角度散落于茫茫太空中。这会不会给地球表面造成重大伤害?

(学生自由回答)

同学们的回答很精彩,大家看这组图片。

(出示一组月球及其他星球环形山的图片)

我们非常熟悉的月球,表面布满大大小小的圆形凹坑,称为“月坑”。大多数月坑的周围环绕着高出月面环形山。同学们觉得这些环形山是怎样形成的?

(让学生以小组为单位展开讨论,讨论后小组进行回答,然后教师小结)

关于环形山的形成比较科学的解释之一就是流行体撞击月球。可以想象如果没有大气层,地球该是多么可怕的不毛之地!

假如没有大气层,我们的地球将会怎样

(让学生以小组为单位进行讨论,然会汇报)

四、联系生活

随着人类社会生产活动的迅速发展,各种污染物大量的进入地球大气中,这就是人们所说的“大气污染”。看课本图片。

(一组是展示污染来源的;一组是表达污染造成的危害)

课前同学们搜集到一些这方面的资料,下面请同学们结合自己的认识在小组内交流,阐述自己的观点,讨论一下我们该做些什么呢?

(学生自由回答)

五、拓展延伸

臭氧层的破坏是最严重的大气污染之一,这也是最受环保工作者关注的焦点之一。有兴趣的同学可以搜集有关抽样遭到破坏方面的资料,并将资料进行整理,设计保护地球大气的广告语或警示语,并将它们制作成警示牌,悬挂于学校、教室显眼的地方,以此提醒自己和他人时刻关注大气污染问题。

风从哪里来

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】贾东远

【单 位】傅庄街道中心小学

【教学目标】

1、能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对自然界中的风提出问题,并能选择适合自己探究的问题;能对提出的有关风的问题进行比较和评价,应用已有的知识和经验对风的成因做假设性解释,提出探究活动的大致思路,并能用简单的器材做简单的风成因模拟实验。

2、从而理解自然界中风的成因。

3、想知道,爱提问,喜欢大胆想象,愿意合作交流,认识到科学是不断发展的。

案例背景分析:

活动准备展示了一副冬季火炉取暖图,提出问题“风从哪里吹来的呢?”提示本课要研究的主题是——风的成因,暗示学生课前搜集有关风的文字及图片资料,并整理,为课堂深入研究做好准备。另外,还提示了课堂探究所必备的典型的实验材料:大可乐瓶、火柴、蚊香、蜡烛、小盘子等。

本课有三个活动。

活动一:“生活中哪里有风?”让学生说一说生活中与风有关的现象及自己对风的感受和体验,从而使学生意识到风是一种常见的自然现象,风与我们的生活密切相关。本活动重在学生开口说、动手做,充分体现科学课的趣味性、活动性。教学在这一环节中重点指导学生认识人造风的特点,为学习自然风的形成做准备。

活动二:由一个问题引出,即“自然界中的风是怎样形成的?”同时,展示一幅图片,文字提示“我认为与气温有关”“我猜想……”引导学生根据自己的知识基础和生活经验提出自己的猜想和假设,让学生动手之前先动脑。

活动三:出示一幅图片,图片中提示了实验需要的实验材料,要求设计实验,验证我们的猜想。

拓展活动中提示了一个建议性活动:地球的高层大气中有没有风?人们是用什么方法研究的?随着人们对月球的关注,学生对月球也越来越感兴趣,因此,将探究活动改为“探究在月球上有没有风?”更能引起学生的探究兴趣。以此引领学生走出课堂,走进生活,走进大自然。

教学过程:

一、从学生熟悉的自然现象入手,提出要研究的科学问题

展示一些典型的风的图片:如龙卷风、台风、风中的景色图等。

风是一种常见的自然现象,同学们都非常熟悉。看完这些图片你想了解有关风的哪些知识?

(学生自由提出问题,简单的可以接着解决,有深度的可以在学习中解决。)

同学们提出了这么多有价值的问题,今天,我们就一起带着这些问题走进13课风从哪里来(板书课题)

二、通过大胆的猜测和实验,自主合作发现风形成的原因

(一)自己制造风,并研究人造风形成的原因

风是一种常见的自然现象。在生活中,你都在哪些方面发现了风?在电影电视中,你又从哪些方面看到了风?

(学生在教师的引导下进行愉快的交流)

原来,风无处不在,风与我们的生活密切相关。你有办法制造一些风吗?

(学生利用书本扇、用口吹等办法制造风)

在生活中我们还可以怎样制造风?

(学生回忆生活中的造风现象:风扇、吹风机、飞机螺旋桨、空调等,并交流自己所观察到的现象。)

老师这里也有一些材料,你能利用它制造出风吗?谁来试试?

(学生利用教师提供的材料造风:扇子、气球、风车)

这种人为制造的风称为人造风。

想一想,人造风有哪些相同的特点?

(学生猜测感受人造风的特点)

通过刚才我们的研究,知道人造风是空气从一个地方运动到另一个地方,周围的空气过来补充。

(二)猜测假想自然界中的风是怎样形成的

大自然中的风千变万化,那自然界中的风是怎样形成的呢?与哪些条件有关系呢?

根据你的经验和掌握的风的知识,小组同学先讨论一下,把你的猜想与依据写在记录表中。

(教师为每个同学发一张记录表,内容如下)

我的猜想与假设

研究项目 我的猜想与假设 我的证据(根据)

自然界的风是怎样形成的?

(学生小组内讨论后,全班汇报交流)

同学们大胆地提出了几种猜想,哪一种猜想最有可能呢?大胆说出你的想法!

(学生简单交流)

(三)设计实验,验证自己的猜想

1、指导设计实验方案。

以上是我们对风的成因进行的猜想与假设,怎样才能证明我们的猜想是否正确呢?对,可以做实验验证。

在实验前先来看这几张图片(出示有关火炉、锅炉等图片)

看了这几张图片,请同学们联想一下锅炉烟囱冒烟时的情景,烟囱里的烟直往上冲,

这说明了什么?

(学生简单汇报:说明烟囱里有“风”吹出)

我们能不能设计模拟烟囱里风的实验?

观察桌上的实验材料,想一想,说一说,你发现了什么?你认为这些材料可以干什么?可乐瓶为什么做成这样的?怎样设计这个实验呢?

小组同学先互相商量一下。

(学生交流自己的设计思路)

同学们交流得都很认真,相信都想出了验证我们猜想的好办法。谁来交流交流你的想法?

(学生交流时,教师示范)

这个小盘子是干什么用的?

(学生简单交流)

我们在实验中要注意什么呢?

(学生汇报交流)

我们在实验中一定要注意:(1)操作时要注意安全。(2)点燃蜡烛后,火柴怎么办?(3)蜡烛和香不要烧到瓶子。(4)熄灭香时,要将燃着的一头按在小盘上弄断,而不能吹。

同学们按照自己的想法进行实验,实验时注意观察发生的现象,并注意同学间的团结合作,并认真填写好实验记录。

风从哪里来实验记录

实验名称 风是怎样形成的

实验材料

实验现象

实验结论

2、学生分组进行探究实验活动。

(学生实验时,每组有一个去掉底的饮料瓶,蚊香点燃放在饮料瓶的口处,观察烟的方向,将蜡烛点燃后放在饮料瓶的底部,再观察蚊香烟的方向。教师巡视指导时,注意提醒学生不要让蜡烛和香烧到瓶子,引导学生记录实验现象。)

3、学生汇报与交流。

同学们做实验都很投入,相信对风的形成都有了正确的结论。现在哪个小组来展示一下你们的实验成果,让大家一起来分享。其他小组的同学要认真倾听,与自己的实验结果相对照,不同的地方可以补充。

(学生上台展示记录表并介绍实验发现,教师及时提醒学生记录汇报中的要点)

通过风的形成的模拟实验,同学们发现了许多现象。现在请各小组根据自己的实验情况再结合其他小组的实验情况,将大量的实验信息进行分析,看能从中发现什么或得出什么结论。

4、引导学生分析实验现象,得出结论。

(1)香靠近小孔时,你看到了什么现象?这说明有没有风?

(学生简单回答)

(2)风是怎么来的?(提示)点燃蜡烛后,瓶内的温度有什么变化?瓶内与瓶外的温度有什么不同?

(学生简单回答)

(3)我们做的是风的形成的模拟实验,你认为自然界中的风是怎样形成的?

(学生总结汇报)

实验前你们的猜想是怎样?实际呢?

(学生简单交流)

教师小结:风的形成与气温有关,热地方的空气轻,压力小,冷的地方空气重,压力大,当两地冷热温度不同时,空气压力大小也就不同,压力大的空气会向压力小的空气方向流动,从而形成了风。

5、绘制风的成因图。

刚才我们通过实验验证了风的形成问题,下面我们用绘画的方式记录风的形成过程,比一比,看看谁绘制的风的成因图既美观,又能形象地体现风的形成过程。

(学生自由绘制风的成因图)

同学们画得都很认真,谁愿意第一个将你的作品展示给大家

(学生自由展示)

同学们画得都很形象,你们个个不仅是小小探究家,还是小画家。

三、拓展活动

在地球上风无处不在,与我们的生活密切相关。彩旗飘扬,帆船疾驶,林涛怒吼,波浪汹涌――这些都是风的作用,它高兴时,悠闲漫步,轻摇柳枝;发怒时,则狂奔乱舞,拔树倒屋。那在月球上有没有风呢 课下查阅有关资料,进一步探究风的奥秘。

14 降落伞

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】刘峰

【单 位】傅庄中心小学

【教学目标】

能从“为什么会这样”等角度针对降落伞提出问题;能综合运用所学知识,制作带有创造性的科技作品——降落伞,并对自己和他人的作品进行比较和评价;会通过查阅书刊及其他信息源获取有关降落伞的信息,并对信息进行分析和整理;能选择自己擅长的方式表述研究过程和结果。

在活动中愿意合作与交流;通过降落伞的制作与评价,体验制作降落伞的乐趣,学会尊重他人的劳动成果。

了解降落伞运行的原理,体验空气阻力的作用;了解降落伞的种类及用途,实验探究影响降落伞降落快慢的因素。

【本课探究所具备的知识能力基础】弹簧测力计的使用、秒表的使用

案例背景分析:

《降落伞》是青岛版六年级下册第三单元“地球的面纱”中的重要一课。《降落伞》一课是学生较熟悉的事物,学生通过电视、网络、书刊等各种媒体对降落伞已有初步的了解,有的学生甚至玩过降落伞,但对于降落伞原理、种类及影响降落伞降落快慢的因素等方面的知识知之甚少。本课就以降落伞为切入点,通过对降落伞的探究活动,使学生了解降落伞的相关知识及降落伞与大气层的关系,能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对周围事物提出问题,能综合运用所学知识,制作带有创造性的科技作品,培养学生的科学探究情趣与科学精神。

活动准备提示了课堂探究所必备两方面的材料。一是准备与降落伞有关的文字、图片资料,二是准备课堂探究的典型实验典型:手绢、塑料、薄膜、螺母、细绳、剪刀等。这些材料并不是固定不变的,可根据具体情况做适当的变化。如:手绢可以用其它布料代替,螺母可用石头等重物代替。

本节课共有三个探究活动。第一个活动是认识降落伞,第二个活动是制作降落伞,第三个活动是研究降落伞。其中第一个活动认识降落伞,学生可通过课前查阅资料进行了解,第二个活动制作降落伞,学生根据自己的生活经验能独立完成。因此课堂上第一个活动只进行简单的交流,第二个探究活动—制作降落伞让学生课前完成,把时间留给第三个活动—研究降落伞。通过对比实验,让学生了解影响降落伞下降快慢的因素,并对降落伞进行改进,提高学生的科学探究能力和创新能力。

课外拓展,要求设计实用的降落伞。主要是让学生通过前面对降落伞的研究,对降落伞进行改进。这个内容在课堂上只进行简单交流,设计方案和具体的设计都留做学生的课外探究作业。

根据教材的编排特点和学生的已有经验,在本节课的教学中,我去掉了课本中的第二个探究活动,降落伞由学生课前制作。本节课我共设计了四个教学环节:情景导入——认识降落伞——研究降落伞——拓展延伸。第一个环节情境导入:通过两个小瓶的对比实验,导入新课,激发学生的探究兴趣。第二个环节认识降落伞:主要是对学生课前搜集的资料进行整理汇报,了解降落伞的构造和作用。第三个环节研究降落伞,这是本节课的重点,通过让学生自己设计实验,操作实验,得出影响降落伞下降快慢的原因,将学生的探究热情提到一个高潮。第四个环节拓展延伸,通过制作降落伞护蛋器的问题,进一步提升了学生对知识的应用能力,并且让学生的探究热情保持到了课后。

教学过程描述

一、以活动引出探究学习的主题:

同学们,老师这儿有一个玻璃小瓶,如果我把手一松,会发生什么现象?

(生猜测小瓶破或不破)

师放手,小瓶摔破。

你有什么办法能让这个小瓶摔不破吗?(学生自由发言)

刚才有的同学说到了在小瓶上面挂上一个降落伞,这个方法可行吗?让我们一起来试一试吧!

【由于学生课前预习过,所以学生的很容易想到挂上降落伞的方法。学生的回答有很多,教师要对学生正确的、合理的答案给予肯定】

师把提前做好的降落伞挂到另一个同样的小瓶上,从同一高度释放小瓶,小瓶安然落地。为什么挂上降落伞小瓶就摔不破了呢?(生自由回答)

这节课我们就一起来研究一下降落伞的秘密。

(师板书课题——降落伞)

【同样高度释放的两个小瓶,一个破碎,一个不破碎,一个简单的对比实验,立刻激起了学生的兴趣。一个简单的情景,却激发起了学生无限的探究欲望】

二、认识降落伞

1、了解降落伞的结构

你在哪里见过降落伞?(生自由回答)

课前同学们都做了降落伞,你能说说你的降落伞是由哪几部分组成的吗?

(生拿着自己制作的降落伞介绍)

师总结:(课件播放)降落伞是一种利用空气阻力实现从高空缓慢下降的专用工具。它后来发展成为各种空气阻力伞。降落伞是由伞面、伞绳、重物三部分组成的。(师板书:伞面、伞绳、重物)

2、了解降落伞的作用

了解了降落伞的组成,你知道降落伞有什么作用吗?课前同学们都进行了一些调查,请同学们在你们小组内交流一下。过会儿我们一起评一评,看哪个小组的汇报最精彩。

(生小组交流,师巡回观察,了解学生的交流情况,并给予必要的指导)

【资料搜集能力是科学学习的一项重要能力。如何对资料进行分类整理,需要教师在平时的教学中给予指导,这样不但能提高了学生的资料整理能力,而且能很好地提高课堂效率。如果学生还没有养成良好的搜集整理资料的能力,教师可在学生交流前,对交流提出具体的要求。如:对资料进行分类,对重点字句进行勾画等】

2、小组汇报

哪个小组想与大家分享一下你们的交流结果?

(小组汇报,其他小组对汇报组的汇报情况进行评价)

从同学们的汇报情况能看出,课前同学们的准备很充分,小组的评价也很到位。让我们一起为你们的精彩汇报鼓掌一次吧!

【交流资料的环节,在科学课堂上往往是不受学生欢迎的,学生的真正参与度一般比较低,常常是小组内一个学生说,其他学生听。因此本环节安排了评比优秀小组的环节,目的是让更多的学生参与进来,更多的了解科学知识】

师总结:(课件播放,师阅读)降落伞俗称“保险伞”,广泛用于航天航空领域,主要用途有以下几方面:

(1)应急救生。主要用于飞机失事时拯救飞行员的性命;

(2)稳定作用。保持飞机弹射椅的姿态稳定,空中加油机的加油器稳定;

(3)减速作用。飞机着陆时的刹车减速以及各种航弹伞的滞空减速。降落伞能使飞机着陆滑行由2000多米缩短至800~900米;

(4)回收作用。用于飞机器的空中回收,诸如无人驾驶飞机、试验导弹、运载火箭助推器、高速探测器以及返回式航天飞行器的回收等。还有宇宙飞船和热气球探测器上设备的回收;

(5)空降空投。伞兵空降,以及各种物资和武器的空投;

(6)航空运动。如空中跳伞、山坡滑翔、悬挂翼滑翔、动力飞行以及牵引升空等运动。

三、研究降落伞

1、自制降落伞比赛

课前同学们都制作了降落伞,请各小组选一个你们认为最好的降落伞,我们举行一个小小的降落伞比赛。

(各小组选择降落伞)

请各小组派一名代表到讲台上来,其他同学要仔细观察,我们来做评委,共同选出制作的最好的降落伞。

(各小组代表上讲台展示降落伞,进行简单的介绍,并释放降落伞)

同学们觉得哪个小组的降落伞制作的最好呢?说说你的理由。

(各小组派代表发言,选出制作说出自己的选择,并说明理由)

老师发现同学们真是太有才了,这些每一个降落伞都制作得很好,各有千秋,真的很难取舍。其他评委同学也观察的非常仔细、认真。我们学习科学就需要这种认真的态度。让我们再次为同学们的精彩汇报和展示鼓掌吧!

(师生共同鼓掌)

【学生课前都做了精心的制作,课堂上我们就有必要给学生展示的机会。自制降落伞比赛,既是学生的展示机会,也是学生的学习机会,学习其他同学的制作经验,同时也是一个发现问题的机会。学生通过对不同降落伞的对比观察,能比较容易的发现下一个环节要探究的内容】

2、研究影响降落伞下降快慢的原因

(1)猜测影响降落伞下降快慢的原因

刚才我们看降落伞比赛的时候,同学们都认为降落比较慢的降落伞好,因为这样能更好地保护重物。怎样能让我们的降落伞下降速度慢一些呢?影响降落伞下降快慢的因素有哪些呢?

(学生自由发言。通过观察,学生一般能回答出因为伞面大小、伞绳长短、伞面材料、重物的质量、风力大小等几方面的原因)

这些因素又是怎样影响降落伞的下降速度的呢?

(生猜测各种因素对降落伞下降快慢的影响)

(2)设计实验方案

这些都是我们的猜测,你有什么办法验证试一下你的猜想吗?由于我们在室内,风力大小的影响不好验证,同学们可以课后进行验证。今天这节课我们先验证一下伞面大小、伞绳长短、伞面材料、重物重量对降落伞下降快慢的影响。下面请同学们开动脑筋,各小组选择其中的一个方面进行研究,设计一个切实可行的实验方案。

实验设计方案

研究内容

实验器材

实验步骤

注意事项

(各小组讨论,设计实验方案,师巡回指导)

【六年级的学生,通过三年科学课的学习,已经具备了实验设计的能力,因此本环节放手让学生自己设计实验方案,既是对学生的一种信任,也是对学生实验设计能力的一种检测和提高】

下面我们先请各小组来汇报一下你们的实验方案。请选择“伞面大小”的小组先来汇报。

(按照“伞面大小”、“伞绳长短”“伞面材料”、“重物质量”,各小组依次汇报设计方案)

(3)小组实验,探究各因素对降落伞下降快慢的影响

同学们都非常善于思考,真像一个个小小的科学家啊!实验方案设计的全面、具体,而且注意到了一些关键的问题。我们在研究一方面的时候,另外几个方面的因素必须要保证不变。同学们,你们真是太棒了!(师竖起大拇指对学生的表现给予肯定)

在大家开始实验之前,老师有几个小小的要求,希望同学们注意一下。

A音乐起,开始实验。组长合理分工,组员合作,迅速完成实验。

B实验过程中要认真观察,记录员及时记录,实验完成后共同得出结论。

C实验结束后,整理好实验材料,把实验材料放到桌子的右上角。

D有什么问题,请轻轻地告诉老师或者同学。

下面就请各小组根据你们的设计方案进行验证吧!(播放轻音乐,小组开始探究实验,师巡回指导)

实验记录表

研究问题

我们的预测 和降落伞的 有关

改变的因素 保持不变的因素 下降时间(秒)

第一次

第二次

第三次

我们的结论

【本环节是课堂的重点,也是学生最喜欢的环节,但是容易出现混乱的状况,所以在试验前,老师要对合理分配小组,对小组合作提出具体的要求,以保证实验顺利进行。本环节播放轻音乐有两个目的:一是经验证轻音乐有提高学习效率的作用;二是在优美的音乐中能掩盖一些吵闹的声音,以便各小组顺利的进行探究实验。实验设计表中要求进行三次验证,保证了实验结果的可靠性】

(4)汇报实验结果

刚才老师发现同学们都探究的特别起劲儿,很多同学现在仍然意犹未尽,还沉浸在对降落伞的探究之中。哪个小组想先来汇报一下你们亲自设计、亲自验证的研究成果。

【这时候同学们回答问题的积极性特别高,都高高地举起了手,老师要注意保护学生的积极性。对没有机会回答问题的同学也要给予肯定】

(各小组派代表,通过展台展示实验记录单,并进行简单的解说)

师总结:通过验证,我们发现:伞面越大,下降速度越慢;伞面越小,下降速度越快。伞绳越长,下降速度越快;伞绳越短,下降速度越慢。透气性差的伞面材料,下降速度慢;透气性好的伞面材料,下降速度快。重物越重,下降速度越快;重物越轻,下降速度越慢。

(师边总结边板书)

四、拓展延伸

通过我们的研究,我们知道影响降落伞下降快慢的因素有很多。如果下面再让大家设计一个降落伞,老师相信同学们一定设计的非常好。

下面老师想考考大家。在这个纸杯中有一个鸡蛋,你能不能设计一个降落伞,保护这个鸡蛋,让它从三楼掉下去摔不破呢?

(生自由发言)

下节课我们就进行一个“降落伞护蛋器”比赛,希望大家发挥你们的聪明才智,写出设计方案并设计出一个美观实用的降落伞。

最后,我们一起来看一段精彩的降落伞表演。

(师播放视频,学生观看)

【一节课即将结束时,留给学生一个继续思考的空间,既是对学生课堂学习结果的一种检测,也是对学生制作能力的一种考验,同时让学生的探究热情延伸到了课后】

19.飞速发展的信息技术

【教 材】青岛版科学教材六年级下册

【教案设计】周慧

【单 位】胜利华盛实验学校

【教学目标】

1.会利用书刊及其他信息员查询自己想要的资料,能通过查阅资料了解人类信息传递的发展历程,制作资料卡片。

2.能够意识到现代信息技术带给人们的方便与快捷;在活动中愿意合作与交流。

3.了解人类信息传递方式的发展历程,认识科学技术在人类的信息传递中所起到的作用,知道现代的信息传递工具及方式。

【本课探究所具备的知识能力基础】了解信息传递的发展

案例背景分析

活动准备以文字的形式提示了课前需要准备的内容:搜集整理人类信息传递发展历程。让学生通过查阅书刊或其他信息源搜集到有关人类进行信息传递方式的发展历史的图文资料,并针对自己周围人群传递交流信息方式等情况进行调查。

本课主要有两个活动:一个是“从古至今,人们是如何传递信息的”。分别结合教科书的图示和介绍,自己搜集的资料交流人们传递信息的方式。一个是认识“飞速发展的信息技术”。结合教科书的电话通讯发展的情况统计表,引导学生分析、交流以上资料,认识人类最近几十年来信息的飞速发展,体验高科技给人们的生活带来的影响与变化。资料卡介绍了微电子芯片的特点。通过阅读与理解使学生认识到现代信息技术的飞速发展主要表现在微电子芯片的诞生与发展,信息技术与其他高科技的发展相互影响与促进。

拓展活动,教科书提出了一个活动的指向:畅想未来的信息传递方式。通过课后调查研究活动,引导学生对未来信息传递方式进行设计和畅想。

教学过程描述:

一、以故事引出探究学习的主题

教师讲述苏武牧羊故事中“鸿雁传书”的典故。

同学们,从“鸿雁传书”到现在的信息数字化,你们对信息的传递方式了解多少呢?

学生根据自己了解的情况进行交流。

【教师通过“鸿雁传书”的典故作为探究活动的引入,能很快激发起学生最人们传递消息的兴趣,回忆在课外书、电影、电视剧等渠道中了解的相关信息传递故事,便于探究活动的顺利开展。】

师生交流,导入新课。

二、进行信息技术的探究活动

(一)交流:从古至今,人们是怎样传递信息的?