4《大学》课件-2020-2021学年高中语文人教版选修中国文化经典研读36张PPT

文档属性

| 名称 | 4《大学》课件-2020-2021学年高中语文人教版选修中国文化经典研读36张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 499.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-15 18:54:30 | ||

图片预览

文档简介

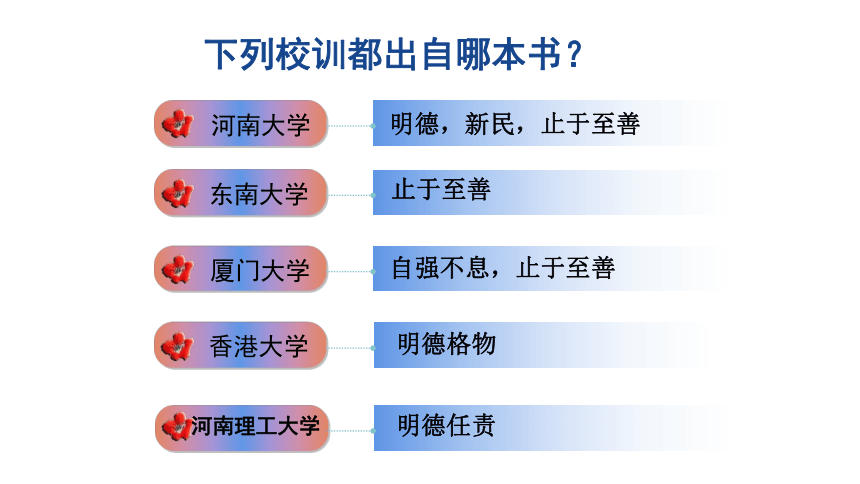

下列校训都出自哪本书?

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

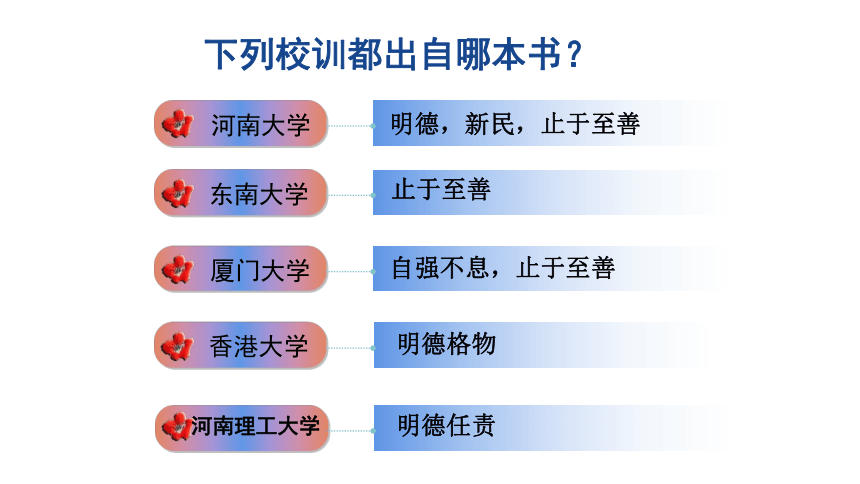

儒家宗圣——曾子

曾子(前505-前436),春秋末鲁国南武城(今山东平邑南)人,名参,字子舆。是鄫国(缯国)太子巫的第五代孙。父亲曾点(曾晳),母亲上官氏。十六岁拜孔子为师,他勤奋好学,颇得孔子真传。积极推行儒家主张,传播儒家思想。

走近作者

曾参是孔子学说的主要继承人和传播者,在儒家文化中具有承上启下的重要地位,孔子的孙子孔伋(字子思)师从参公,又传授给孟子。曾参与孔子、孟子、颜子(颜回)、子思比肩共称为五大圣人。他著述有《大学》《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

演变过程:

《大学》原本是《礼记》中一篇。

1.唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《大学》(与《中庸》)。

2.北宋二程百般褒奖宣扬,甚至称“《大学》,孔氏之遗书而初学入德之门也”,

3.南宋朱熹继承二程思想,把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一,是儒学的入门读物。后来,朱熹把它列为“四书”之首。

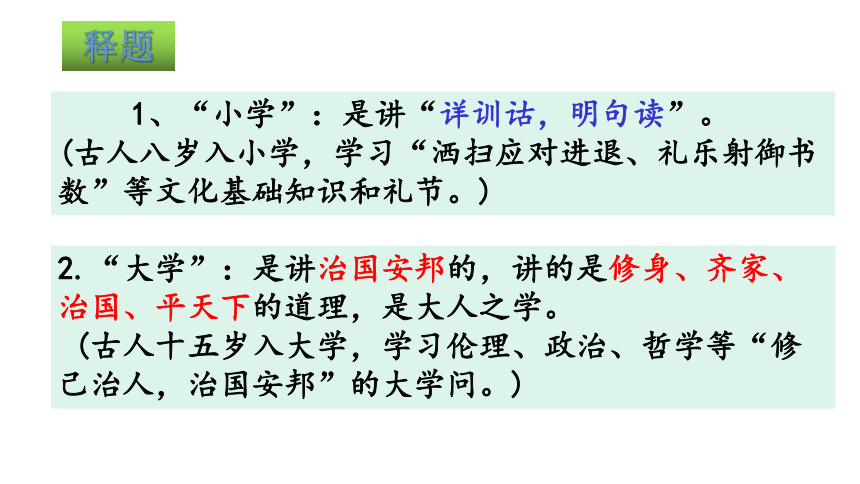

释题

1、“小学”:是讲“详训诂,明句读”。

(古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。)

2.“大学”:是讲治国安邦的,讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理,是大人之学。

(古人十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。)

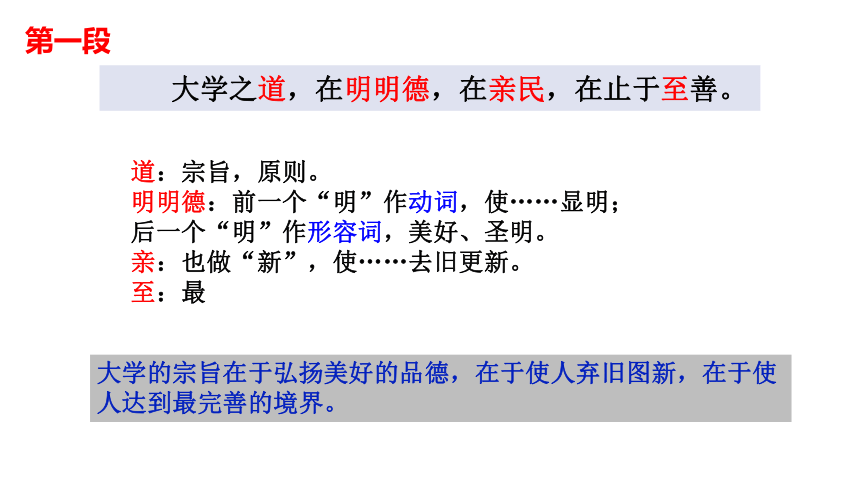

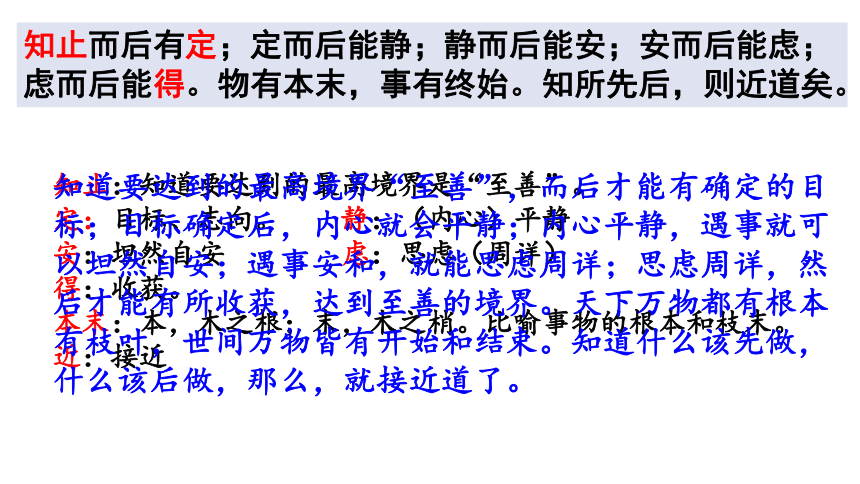

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

第一段

道:宗旨,原则。

明明德:前一个“明”作动词,使……显明;

后一个“明”作形容词,美好、圣明。

亲:也做“新”,使……去旧更新。

至:最

大学的宗旨在于弘扬美好的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

把天生的固有善性发挥出来。

推己及人,要使别人“去其旧染之污”,重做新人。

人人都要达到至善至美的境地,从而使整个社会道德趋于完善。

根本原则

根本任务

最终的目的

低

高

个人

群体

1、 “大学之道”是什么?有何特点?

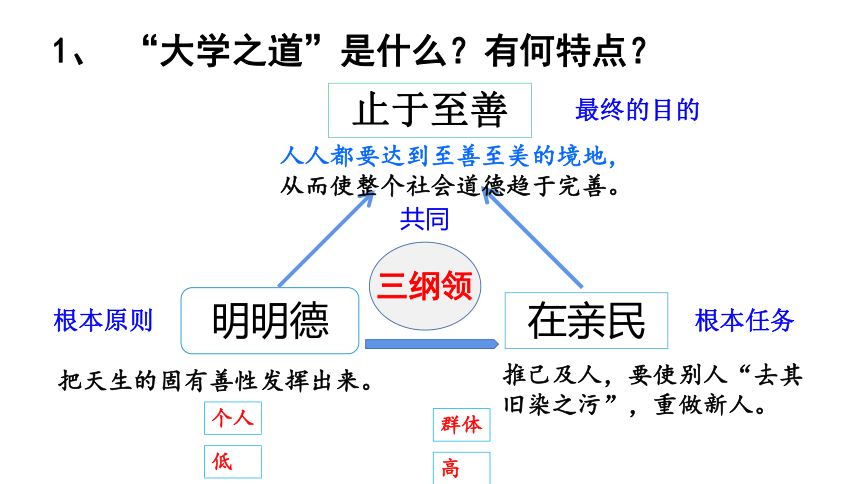

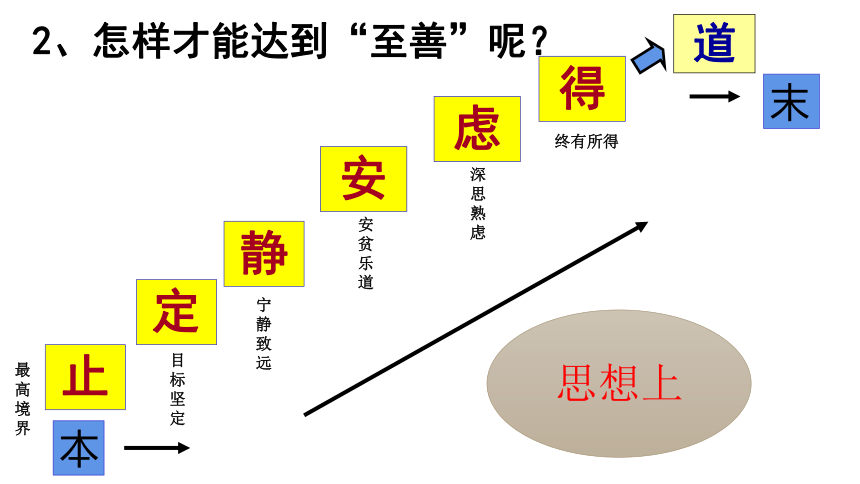

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

知止:知道要达到的最高境界是“至善”。

定:目标、志向。 静:(内心)平静

安:坦然自安 虑:思虑(周详)

得:收获。

本末:本,木之根;末,木之梢。比喻事物的根本和枝末。 近:接近

知道要达到的最高境界“至善”,而后才能有确定的目标;目标确定后,内心就会平静;内心平静,遇事就可以坦然自安;遇事安和,就能思虑周详;思虑周详,然后才能有所收获,达到至善的境界。天下万物都有根本有枝叶,世间万物皆有开始和结束。知道什么该先做,什么该后做,那么,就接近道了。

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

宁静致远

安贫乐道

深思熟虑

终有所得

思想上

2、怎样才能达到“至善”呢?

治:治理

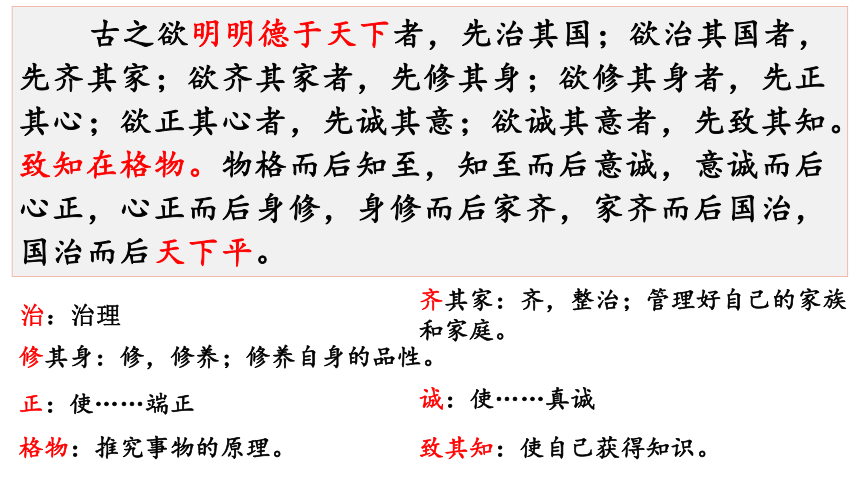

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

齐其家:齐,整治;管理好自己的家族和家庭。

修其身:修,修养;修养自身的品性。

正:使……端正

致其知:使自己获得知识。

格物:推究事物的原理。

诚:使……真诚

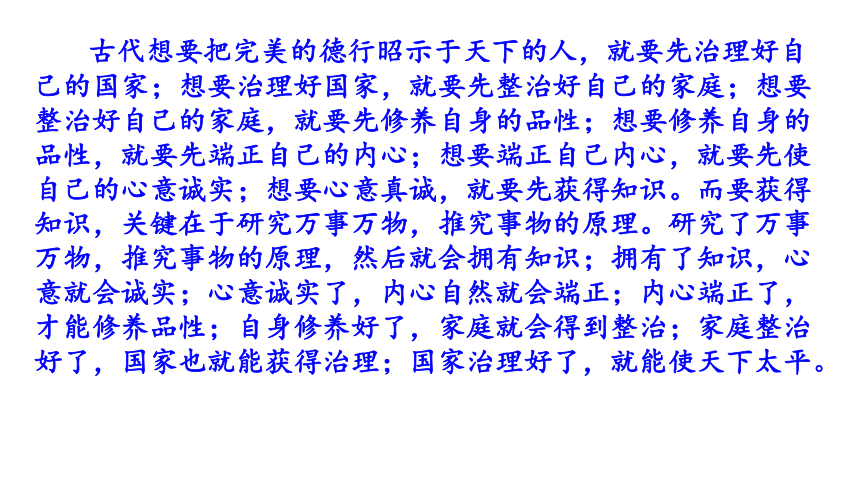

古代想要把完美的德行昭示于天下的人,就要先治理好自己的国家;想要治理好国家,就要先整治好自己的家庭;想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性;想要修养自身的品性,就要先端正自己的内心;想要端正自己内心,就要先使自己的心意诚实;想要心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。研究了万事万物,推究事物的原理,然后就会拥有知识;拥有了知识,心意就会诚实;心意诚实了,内心自然就会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,国家也就能获得治理;国家治理好了,就能使天下太平。

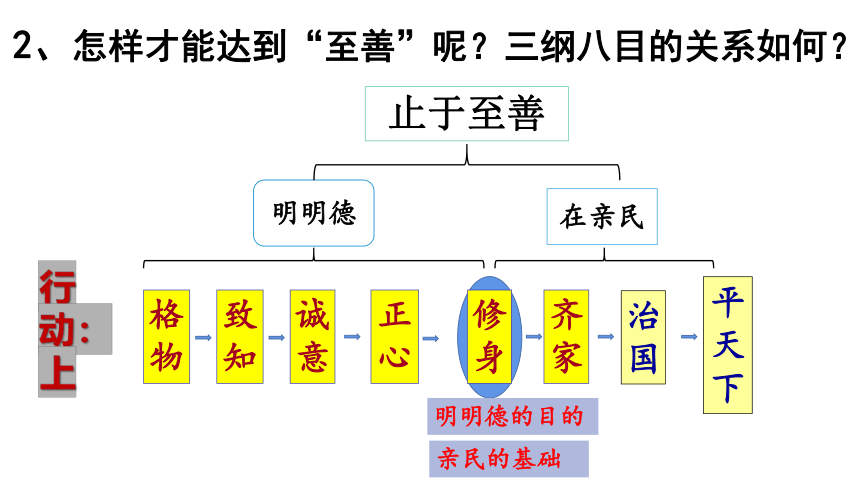

2、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明明德的目的

亲民的基础

行动:上

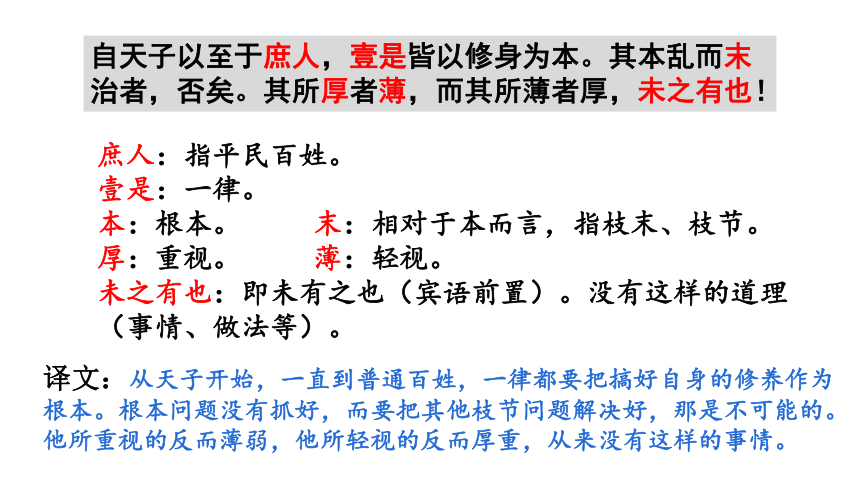

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!

庶人:指平民百姓。

壹是:一律。

本:根本。 末:相对于本而言,指枝末、枝节。

厚:重视。 薄:轻视。

未之有也:即未有之也(宾语前置)。没有这样的道理(事情、做法等)。

译文:从天子开始,一直到普通百姓,一律都要把搞好自身的修养作为根本。根本问题没有抓好,而要把其他枝节问题解决好,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。

诚:使动用法,使……真诚 毋:不要。

恶(wù)恶(è)臭(xiù):(wù)动词,厌恶,讨厌;(è),形容词,形容气味难闻;臭,气味,较现代单指臭(chòu)味的含义宽泛。

好(hào)好(hǎo)色:(hào)动词,喜爱;(hǎo)形容词,美好的。

谦(qiè):通“慊”,满足。

慎:使动用法,使……谨慎;独:独处

译文:所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己,就像厌恶臭气,喜爱美丽的容貌(一样自然真实),这叫自我满足。所以君子在独处的时候,也要使自己的行为谨慎,一丝不苟。

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也

译文:小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一见到君子,便会躲躲闪闪,掩藏自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样,掩饰的做法又有什么益处呢!这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况

闲居:即独处。

厌然:掩盖的样子。

掩:遮掩,掩盖。著:显露。

中:指内心。下面的“外”指外表。诚于中,形于外(状语后置)

《辞海》中对“慎独”是这样解释的:“在独处无人注意时,自己的行为也要谨慎不苟。”简而言之,就是人前人后一个样。“若要人不知,除非己莫为。”曾国藩在遗嘱中第一条说到的就是“慎独”。他说:“慎独则心安。自修之道,莫难于养心,养心之难,又在慎独。”

如何理解儒家最高境界——“慎独”的含义?“慎独”在今天有何现实意义?

《大学》中也强调要“诚于中,形于外”。今天的时代背景下“慎独”依然有其重要意义,比如遵守交通规则,不随地乱吐痰等问题在大庭广众之下和独自一人时是一样的。当今时代 “慎独”更是公民必修的一课。表里如一,真诚做人,才是立身之本。

拓展延伸

东汉时,杨震在赴任途中经过昌邑时,昌邑县令王密山来拜访他,并怀金十斤相赠。杨震说:”故人知君,君不知故人,何也?”王密没听明白杨震的责备之意,说:“天黑,无人知晓。”杨震说:“天知,神知,你知,我知,何谓无知?”王密这才明白过来,大感惭愧,怏怏而去。

即使在无人之时,杨震也能坚持内心的良好品行—这就是慎独

?梨虽无主,我心有主

元代大学者许衡一日外出,因为天气炎热,口渴难耐。正好路边有棵梨树,行人纷纷去摘梨解渴,只有许衡一人不为所动。于是,有人问他:“为什么你不摘梨吃?”许衡说:“不是自己的梨,怎么可以随便乱摘呢?”那人便笑他迂腐:“世道这么乱,管它是谁的梨。”许衡答道:“梨虽无主,我心有主。”

“慎独”经典材料:

坐怀不乱

鲁国人柳下惠,姓展名禽。相传在一个寒冷的夜晚,柳下惠宿于郭门。有一个没有住处的妇子来投宿,柳下惠恐她冻死,叫她坐在怀里,解开外衣把她裹紧,同坐了一夜,一直到第二天天亮并没发生非礼行为。于是柳下惠就被誉为“坐怀不乱”的正人君子。

“慎独”经典材料:

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

愤怒

第三段

于此,“此”指正位

美味令人多食;

美色令人多欲;

美声令人多听;

美物令人多贪。

应为“心”

兼有介词加代词的功能,相当于介词“于”加代词“此”或“是”。

语气词。用于句尾,补足某种语气。

用于形容词或副词之后。表示状态,相当于“然”。

置杯焉则胶

疑问代词。相当于“怎么”、“哪里”(多用于反问句)。

不入虎穴,焉得虎子

虽我之死,有子存焉。

且焉置土石?

表示停顿,用于分句末或句中。

人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉

盘盘焉,囷囷焉

一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。

焉

【译文】

之所以说修养自身的关键在于端正自己的内心,是因为,内心有愤怒就不能够端正;内心有恐惧就不能够端正;内心有喜好就不能够端正;心有忧虑就不能够端正。内心如果不在正位,那么虽然在看,但看不见东西;虽然在听,但却不见声音;虽然在吃食物,但辨不出滋味。这就是说修身的关键在于端正自己的内心。

为什么说修身得“正其心”?

管子认为:“心之在体,君之位也,九窍之有职官之分也。心处其道,九窍循礼。”

孟子说:“学问之道无他,求其放心而已矣。”

所谓求其放心,就是把放肆在外的心收回本位,也就是正心。

心在人体,处于君的地位;九窍各有功能,有如百官各有职务。心的活动合于正道,九窍就能按常规工作。

求学的基础

生存的需要

影响正心的有哪些因素?如何达到正心?

忿懥

恐惧

好乐

忧患

(喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲)

七情六欲

办法:以理智来驾驭感情,进行节制,不是绝对的“存天理,灭人欲。”

(生、死、耳、目、口、鼻)

敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极。

非淡漠无以明德,非宁静无以致远。

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣。故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

之:“于”,对于。

辟:有偏向。意思是下面的五种情况虽然是人的自然常情,但人往往为情感所左右,而不加细察,必然对人有所偏向,亲近的人,一切都好,而厌恶的人,就鄙弃他的一切。

哀矜:同情,怜悯。 敖,骄傲。惰:怠慢。

恶?:缺点 美:长处,优点

鲜:少 硕:大,茂盛

【译文】

之所以说管理好家庭和家族要先修养自身,是因为人们对于他们亲近相爱的人会有偏爱;对于自己厌恶的人会有偏恨;对于自己敬畏的人会有偏向;对于自己同情的人会有偏心;对于自己认为怠慢失礼的人会有偏见。因此,很少有人能喜爱某人又看到那人的缺点,厌恶某人又看到那人的优点。所以有谚语说:“人都不知道自己孩子的坏,人都不满足自己庄稼的好。”这就是不修养自身就不能管理好家庭和家族的道理。

影响“修身”的因素有哪些?

亲爱

贱恶

敬畏

哀矜

敖惰

人正常的心理状态

办法:不反对人正常的喜好,但得去偏执,不可一叶障目。(不偏不倚)

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也

第五段

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者无之。故君子不出家而成教于国:孝者,所以事君也;悌者,所以事长也;慈者,所以使众也。

之所以说治理好国家必须先整治好自己的家庭,原因在于,不能教育好自己家人而能教化别人的事情不曾有过,所以,君子不必越出自己的家族,就可以推广教化于全国。对父母的孝顺,可以用于奉侍君主;对兄长的恭敬,可以用于侍奉尊长;对子女的慈爱,可以用于统治民众。

出家:古义:走出家门;今义:离开家庭到庙宇做僧尼或道士。

悌(tì):指顺从和敬爱兄长。

慈:指慈爱子女。

“国”与“家”的关系?

周初,立七十一国,姬姓独居五十三人。

天子之制,地方千里。公侯皆百里,伯七十里,子男五十里,凡四等。

家是最小国,国是千万家;有了强的国,才有富的家

家和国都是一个单位,家是组成国的一部分,国包含千万家。

……一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。 尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民 从之。其所令反其所好,而民不从。

一家讲究仁义,整个国家都会崇尚仁义。一家谦让相敬,整个国家都会谦让相敬。(统治者)一人贪婪暴戾,全国都会群起作乱。它的作用就是这样。这就叫做一句话可以败坏事业,一个人可以安定整个国家。尧、舜用仁义来引导天下,民众就跟从他们追求仁义。桀、纣用暴虐来引导天下,民众就跟着凶暴。统治者形式上的命令与他们实际的嗜好相反,那么民众是不会听从这种命令的。

仁:形容词作动词,讲究仁义。 机:作用。

偾(fèn):败坏。

帅:同“率”,率领,统帅。“尧舜帅天下以仁”状语后置句。

从:跟随

是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕,而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

因此,君子自己身上具备了某种美德,然后再要求别人拥有某种美德。首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。假如自己不能做到有善无恶,推己及人,而想使其他人明白善恶的道理,这是完全不可能的事情。所以讲,治国的前提在于整治好自己的家庭。

诸:兼词,相当于“之于”非:名词作动词,批评。

恕:即恕道。孔子说:“己所不欲,勿施于人。”意思是说,自己不想做的,也不要让别人去做,这种推己及人,将心比己的品德就是儒学所倡导的恕道。

喻:使别人明白。未之有也:宾语前置句。

第三层:无论“齐家”还是“治国”,君子都遵循“恕道”——己所不欲,勿施于人。

如何“齐家”?“齐家”会带来什么影响?

论证有何特点?

孝顺父母

友爱兄弟

慈爱子女

辅佐君主

侍奉官长

管理百姓

齐家:

治国:

家人相亲

百姓互亲

家人谦让

百姓谦让

治世

道理、类比、排比论证。层层递进

如若不能“齐家”?会带来什么影响?论证有何特点?

一人贪婪

一言偾事

尧舜仁治,民从之

一国作乱

一人定国

桀纣暴治,民不从

严于律己,宽以待人。上行下效,齐家治国

齐家:

治国:

举例、正反论证。对比鲜明

正确做法:

第六段

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝;上长长而民兴弟;上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道。……道得众则得国,失众则失国。 是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者,本也;财者,末也。

老老:尊敬老人。前一“老”字作动词,把……当做老人看待。 兴:兴起。

长长:尊重长辈。前一个“长”字为形容词作动词,把……当做长辈看待。弟:通“悌”,尊重自己的兄长。

恤:体恤,周济。孤,孤儿,古专指幼年丧失父亲的人。

倍:通“背”,违背。

絜(xié)矩之道:儒家伦理思想之一,指一言一行要有示范作用。絜,量度。矩,画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则。此:乃,才。

【译文】

之所以说平定天下要治理好自己的国家,是因为,在上位的人尊敬老人,老百姓就会孝顺自己的父母,在上位的人尊重长辈,老百姓就会尊重自己的兄长;在上位的人体恤救济孤儿,老百姓就不会背离这种做法。所以,品德高尚的人具有道德上的示范作用。

这就是说,得到民心就能得到国家,失去民心就会失去国家。所以,品德高尚的人首先注重修养德行。有德行才会有人拥护,有人拥护才能拥有土地,有土地才会有财富,有财富才能供给使用,美德是根本,财富是枝末。

尊敬老人

尊敬长辈

体恤孤儿

百姓孝顺父母

百姓敬爱兄长

百姓帮助他人

以德治国

得民心得天下

国强民富

如何“治国”?会带来什么影响?

国君:

百姓:

政者,正也。子帅以正,孰敢不正?--《论语》

其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。--《论语》

天下统一,政治清明;上下有分,等级有序;尊贤礼士,君仁臣义;君民同乐,轻敛薄赋:

德不孤,必有邻。

君子之道,静以修身,俭以养德。

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。--《论语》

讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

儒家宗圣——曾子

曾子(前505-前436),春秋末鲁国南武城(今山东平邑南)人,名参,字子舆。是鄫国(缯国)太子巫的第五代孙。父亲曾点(曾晳),母亲上官氏。十六岁拜孔子为师,他勤奋好学,颇得孔子真传。积极推行儒家主张,传播儒家思想。

走近作者

曾参是孔子学说的主要继承人和传播者,在儒家文化中具有承上启下的重要地位,孔子的孙子孔伋(字子思)师从参公,又传授给孟子。曾参与孔子、孟子、颜子(颜回)、子思比肩共称为五大圣人。他著述有《大学》《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

演变过程:

《大学》原本是《礼记》中一篇。

1.唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《大学》(与《中庸》)。

2.北宋二程百般褒奖宣扬,甚至称“《大学》,孔氏之遗书而初学入德之门也”,

3.南宋朱熹继承二程思想,把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一,是儒学的入门读物。后来,朱熹把它列为“四书”之首。

释题

1、“小学”:是讲“详训诂,明句读”。

(古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。)

2.“大学”:是讲治国安邦的,讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理,是大人之学。

(古人十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。)

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

第一段

道:宗旨,原则。

明明德:前一个“明”作动词,使……显明;

后一个“明”作形容词,美好、圣明。

亲:也做“新”,使……去旧更新。

至:最

大学的宗旨在于弘扬美好的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

把天生的固有善性发挥出来。

推己及人,要使别人“去其旧染之污”,重做新人。

人人都要达到至善至美的境地,从而使整个社会道德趋于完善。

根本原则

根本任务

最终的目的

低

高

个人

群体

1、 “大学之道”是什么?有何特点?

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

知止:知道要达到的最高境界是“至善”。

定:目标、志向。 静:(内心)平静

安:坦然自安 虑:思虑(周详)

得:收获。

本末:本,木之根;末,木之梢。比喻事物的根本和枝末。 近:接近

知道要达到的最高境界“至善”,而后才能有确定的目标;目标确定后,内心就会平静;内心平静,遇事就可以坦然自安;遇事安和,就能思虑周详;思虑周详,然后才能有所收获,达到至善的境界。天下万物都有根本有枝叶,世间万物皆有开始和结束。知道什么该先做,什么该后做,那么,就接近道了。

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

宁静致远

安贫乐道

深思熟虑

终有所得

思想上

2、怎样才能达到“至善”呢?

治:治理

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

齐其家:齐,整治;管理好自己的家族和家庭。

修其身:修,修养;修养自身的品性。

正:使……端正

致其知:使自己获得知识。

格物:推究事物的原理。

诚:使……真诚

古代想要把完美的德行昭示于天下的人,就要先治理好自己的国家;想要治理好国家,就要先整治好自己的家庭;想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性;想要修养自身的品性,就要先端正自己的内心;想要端正自己内心,就要先使自己的心意诚实;想要心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。研究了万事万物,推究事物的原理,然后就会拥有知识;拥有了知识,心意就会诚实;心意诚实了,内心自然就会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,国家也就能获得治理;国家治理好了,就能使天下太平。

2、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明明德的目的

亲民的基础

行动:上

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!

庶人:指平民百姓。

壹是:一律。

本:根本。 末:相对于本而言,指枝末、枝节。

厚:重视。 薄:轻视。

未之有也:即未有之也(宾语前置)。没有这样的道理(事情、做法等)。

译文:从天子开始,一直到普通百姓,一律都要把搞好自身的修养作为根本。根本问题没有抓好,而要把其他枝节问题解决好,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。

诚:使动用法,使……真诚 毋:不要。

恶(wù)恶(è)臭(xiù):(wù)动词,厌恶,讨厌;(è),形容词,形容气味难闻;臭,气味,较现代单指臭(chòu)味的含义宽泛。

好(hào)好(hǎo)色:(hào)动词,喜爱;(hǎo)形容词,美好的。

谦(qiè):通“慊”,满足。

慎:使动用法,使……谨慎;独:独处

译文:所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己,就像厌恶臭气,喜爱美丽的容貌(一样自然真实),这叫自我满足。所以君子在独处的时候,也要使自己的行为谨慎,一丝不苟。

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也

译文:小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一见到君子,便会躲躲闪闪,掩藏自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样,掩饰的做法又有什么益处呢!这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况

闲居:即独处。

厌然:掩盖的样子。

掩:遮掩,掩盖。著:显露。

中:指内心。下面的“外”指外表。诚于中,形于外(状语后置)

《辞海》中对“慎独”是这样解释的:“在独处无人注意时,自己的行为也要谨慎不苟。”简而言之,就是人前人后一个样。“若要人不知,除非己莫为。”曾国藩在遗嘱中第一条说到的就是“慎独”。他说:“慎独则心安。自修之道,莫难于养心,养心之难,又在慎独。”

如何理解儒家最高境界——“慎独”的含义?“慎独”在今天有何现实意义?

《大学》中也强调要“诚于中,形于外”。今天的时代背景下“慎独”依然有其重要意义,比如遵守交通规则,不随地乱吐痰等问题在大庭广众之下和独自一人时是一样的。当今时代 “慎独”更是公民必修的一课。表里如一,真诚做人,才是立身之本。

拓展延伸

东汉时,杨震在赴任途中经过昌邑时,昌邑县令王密山来拜访他,并怀金十斤相赠。杨震说:”故人知君,君不知故人,何也?”王密没听明白杨震的责备之意,说:“天黑,无人知晓。”杨震说:“天知,神知,你知,我知,何谓无知?”王密这才明白过来,大感惭愧,怏怏而去。

即使在无人之时,杨震也能坚持内心的良好品行—这就是慎独

?梨虽无主,我心有主

元代大学者许衡一日外出,因为天气炎热,口渴难耐。正好路边有棵梨树,行人纷纷去摘梨解渴,只有许衡一人不为所动。于是,有人问他:“为什么你不摘梨吃?”许衡说:“不是自己的梨,怎么可以随便乱摘呢?”那人便笑他迂腐:“世道这么乱,管它是谁的梨。”许衡答道:“梨虽无主,我心有主。”

“慎独”经典材料:

坐怀不乱

鲁国人柳下惠,姓展名禽。相传在一个寒冷的夜晚,柳下惠宿于郭门。有一个没有住处的妇子来投宿,柳下惠恐她冻死,叫她坐在怀里,解开外衣把她裹紧,同坐了一夜,一直到第二天天亮并没发生非礼行为。于是柳下惠就被誉为“坐怀不乱”的正人君子。

“慎独”经典材料:

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

愤怒

第三段

于此,“此”指正位

美味令人多食;

美色令人多欲;

美声令人多听;

美物令人多贪。

应为“心”

兼有介词加代词的功能,相当于介词“于”加代词“此”或“是”。

语气词。用于句尾,补足某种语气。

用于形容词或副词之后。表示状态,相当于“然”。

置杯焉则胶

疑问代词。相当于“怎么”、“哪里”(多用于反问句)。

不入虎穴,焉得虎子

虽我之死,有子存焉。

且焉置土石?

表示停顿,用于分句末或句中。

人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉

盘盘焉,囷囷焉

一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。

焉

【译文】

之所以说修养自身的关键在于端正自己的内心,是因为,内心有愤怒就不能够端正;内心有恐惧就不能够端正;内心有喜好就不能够端正;心有忧虑就不能够端正。内心如果不在正位,那么虽然在看,但看不见东西;虽然在听,但却不见声音;虽然在吃食物,但辨不出滋味。这就是说修身的关键在于端正自己的内心。

为什么说修身得“正其心”?

管子认为:“心之在体,君之位也,九窍之有职官之分也。心处其道,九窍循礼。”

孟子说:“学问之道无他,求其放心而已矣。”

所谓求其放心,就是把放肆在外的心收回本位,也就是正心。

心在人体,处于君的地位;九窍各有功能,有如百官各有职务。心的活动合于正道,九窍就能按常规工作。

求学的基础

生存的需要

影响正心的有哪些因素?如何达到正心?

忿懥

恐惧

好乐

忧患

(喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲)

七情六欲

办法:以理智来驾驭感情,进行节制,不是绝对的“存天理,灭人欲。”

(生、死、耳、目、口、鼻)

敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极。

非淡漠无以明德,非宁静无以致远。

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣。故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

之:“于”,对于。

辟:有偏向。意思是下面的五种情况虽然是人的自然常情,但人往往为情感所左右,而不加细察,必然对人有所偏向,亲近的人,一切都好,而厌恶的人,就鄙弃他的一切。

哀矜:同情,怜悯。 敖,骄傲。惰:怠慢。

恶?:缺点 美:长处,优点

鲜:少 硕:大,茂盛

【译文】

之所以说管理好家庭和家族要先修养自身,是因为人们对于他们亲近相爱的人会有偏爱;对于自己厌恶的人会有偏恨;对于自己敬畏的人会有偏向;对于自己同情的人会有偏心;对于自己认为怠慢失礼的人会有偏见。因此,很少有人能喜爱某人又看到那人的缺点,厌恶某人又看到那人的优点。所以有谚语说:“人都不知道自己孩子的坏,人都不满足自己庄稼的好。”这就是不修养自身就不能管理好家庭和家族的道理。

影响“修身”的因素有哪些?

亲爱

贱恶

敬畏

哀矜

敖惰

人正常的心理状态

办法:不反对人正常的喜好,但得去偏执,不可一叶障目。(不偏不倚)

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也

第五段

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者无之。故君子不出家而成教于国:孝者,所以事君也;悌者,所以事长也;慈者,所以使众也。

之所以说治理好国家必须先整治好自己的家庭,原因在于,不能教育好自己家人而能教化别人的事情不曾有过,所以,君子不必越出自己的家族,就可以推广教化于全国。对父母的孝顺,可以用于奉侍君主;对兄长的恭敬,可以用于侍奉尊长;对子女的慈爱,可以用于统治民众。

出家:古义:走出家门;今义:离开家庭到庙宇做僧尼或道士。

悌(tì):指顺从和敬爱兄长。

慈:指慈爱子女。

“国”与“家”的关系?

周初,立七十一国,姬姓独居五十三人。

天子之制,地方千里。公侯皆百里,伯七十里,子男五十里,凡四等。

家是最小国,国是千万家;有了强的国,才有富的家

家和国都是一个单位,家是组成国的一部分,国包含千万家。

……一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。 尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民 从之。其所令反其所好,而民不从。

一家讲究仁义,整个国家都会崇尚仁义。一家谦让相敬,整个国家都会谦让相敬。(统治者)一人贪婪暴戾,全国都会群起作乱。它的作用就是这样。这就叫做一句话可以败坏事业,一个人可以安定整个国家。尧、舜用仁义来引导天下,民众就跟从他们追求仁义。桀、纣用暴虐来引导天下,民众就跟着凶暴。统治者形式上的命令与他们实际的嗜好相反,那么民众是不会听从这种命令的。

仁:形容词作动词,讲究仁义。 机:作用。

偾(fèn):败坏。

帅:同“率”,率领,统帅。“尧舜帅天下以仁”状语后置句。

从:跟随

是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕,而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

因此,君子自己身上具备了某种美德,然后再要求别人拥有某种美德。首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。假如自己不能做到有善无恶,推己及人,而想使其他人明白善恶的道理,这是完全不可能的事情。所以讲,治国的前提在于整治好自己的家庭。

诸:兼词,相当于“之于”非:名词作动词,批评。

恕:即恕道。孔子说:“己所不欲,勿施于人。”意思是说,自己不想做的,也不要让别人去做,这种推己及人,将心比己的品德就是儒学所倡导的恕道。

喻:使别人明白。未之有也:宾语前置句。

第三层:无论“齐家”还是“治国”,君子都遵循“恕道”——己所不欲,勿施于人。

如何“齐家”?“齐家”会带来什么影响?

论证有何特点?

孝顺父母

友爱兄弟

慈爱子女

辅佐君主

侍奉官长

管理百姓

齐家:

治国:

家人相亲

百姓互亲

家人谦让

百姓谦让

治世

道理、类比、排比论证。层层递进

如若不能“齐家”?会带来什么影响?论证有何特点?

一人贪婪

一言偾事

尧舜仁治,民从之

一国作乱

一人定国

桀纣暴治,民不从

严于律己,宽以待人。上行下效,齐家治国

齐家:

治国:

举例、正反论证。对比鲜明

正确做法:

第六段

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝;上长长而民兴弟;上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道。……道得众则得国,失众则失国。 是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者,本也;财者,末也。

老老:尊敬老人。前一“老”字作动词,把……当做老人看待。 兴:兴起。

长长:尊重长辈。前一个“长”字为形容词作动词,把……当做长辈看待。弟:通“悌”,尊重自己的兄长。

恤:体恤,周济。孤,孤儿,古专指幼年丧失父亲的人。

倍:通“背”,违背。

絜(xié)矩之道:儒家伦理思想之一,指一言一行要有示范作用。絜,量度。矩,画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则。此:乃,才。

【译文】

之所以说平定天下要治理好自己的国家,是因为,在上位的人尊敬老人,老百姓就会孝顺自己的父母,在上位的人尊重长辈,老百姓就会尊重自己的兄长;在上位的人体恤救济孤儿,老百姓就不会背离这种做法。所以,品德高尚的人具有道德上的示范作用。

这就是说,得到民心就能得到国家,失去民心就会失去国家。所以,品德高尚的人首先注重修养德行。有德行才会有人拥护,有人拥护才能拥有土地,有土地才会有财富,有财富才能供给使用,美德是根本,财富是枝末。

尊敬老人

尊敬长辈

体恤孤儿

百姓孝顺父母

百姓敬爱兄长

百姓帮助他人

以德治国

得民心得天下

国强民富

如何“治国”?会带来什么影响?

国君:

百姓:

政者,正也。子帅以正,孰敢不正?--《论语》

其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。--《论语》

天下统一,政治清明;上下有分,等级有序;尊贤礼士,君仁臣义;君民同乐,轻敛薄赋:

德不孤,必有邻。

君子之道,静以修身,俭以养德。

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。--《论语》

讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。

同课章节目录