2020-2021学年人教版高中语文选修《中国文化经典研读》第二单元 2.2《孟子见梁惠王》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国文化经典研读》第二单元 2.2《孟子见梁惠王》课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 566.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

导语:

前面我们学习了有关孟子的两篇古文《齐桓晋文之事》《庄暴见孟子》。我们一起来回顾一下孟子给齐宣王开出了什么治国的妙方?

明确:保民而王,置民予产,与民同乐。

今天我们来看看《孟子见梁襄王》给梁襄王开出了什么治国药方。

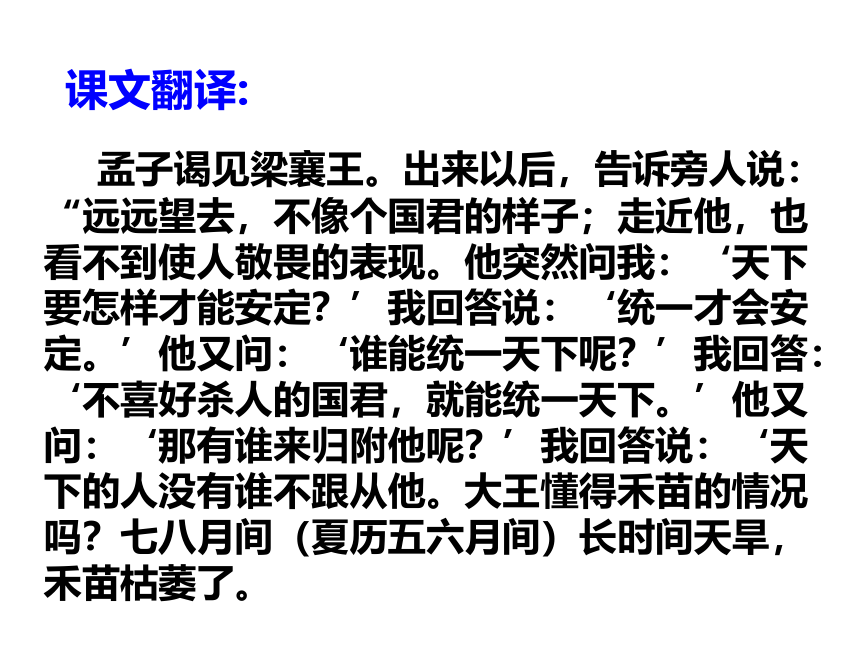

课文翻译:

孟子谒见梁襄王。出来以后,告诉旁人说:“远远望去,不像个国君的样子;走近他,也看不到使人敬畏的表现。他突然问我:‘天下要怎样才能安定?’我回答说:‘统一才会安定。’他又问:‘谁能统一天下呢?’我回答:‘不喜好杀人的国君,就能统一天下。’他又问:‘那有谁来归附他呢?’我回答说:‘天下的人没有谁不跟从他。大王懂得禾苗的情况吗?七八月间(夏历五六月间)长时间天旱,禾苗枯萎了。

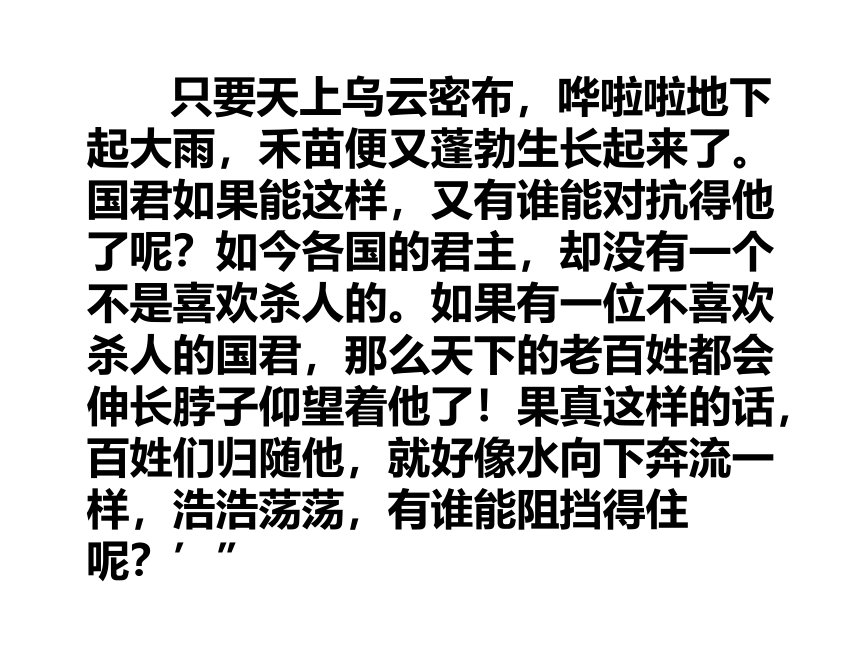

只要天上乌云密布,哗啦啦地下起大雨,禾苗便又蓬勃生长起来了。国君如果能这样,又有谁能对抗得他了呢?如今各国的君主,却没有一个不是喜欢杀人的。如果有一位不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子仰望着他了!果真这样的话,百姓们归随他,就好像水向下奔流一样,浩浩荡荡,有谁能阻挡得住呢?’”

一、思考题:

1、文章开头,孟子为什么说梁襄王不似人君?

答案:说明孟子对梁襄王的印象不好,因为靠近他,感觉没有一点国君的威严。表现在问话的突然,这说明他缺乏威严沉着的人君气度。

(梁襄王的三句问话:“天下恶乎定?”“孰能一之?”“孰能与之?”语调上扬,语气轻而短促,从中可体味出梁襄王虽有贪得的野心,却无王者的威仪,精神状态是低下的,“卒然”问话中流露出惶惑,表现出涉世不深的窘态。)

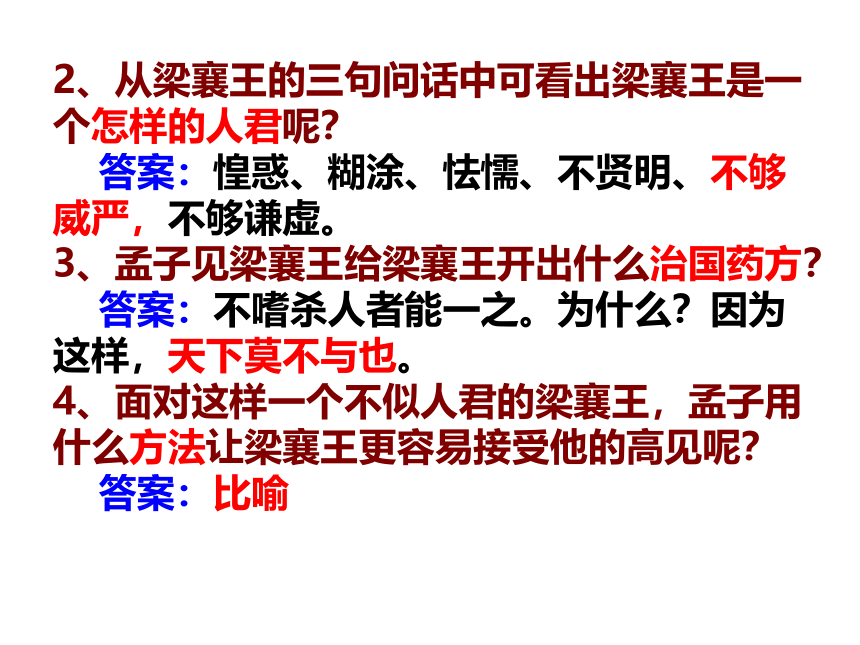

2、从梁襄王的三句问话中可看出梁襄王是一个怎样的人君呢?

答案:惶惑、糊涂、怯懦、不贤明、不够威严,不够谦虚。

3、孟子见梁襄王给梁襄王开出什么治国药方?

答案:不嗜杀人者能一之。为什么?因为这样,天下莫不与也。

4、面对这样一个不似人君的梁襄王,孟子用什么方法让梁襄王更容易接受他的高见呢?

答案:比喻

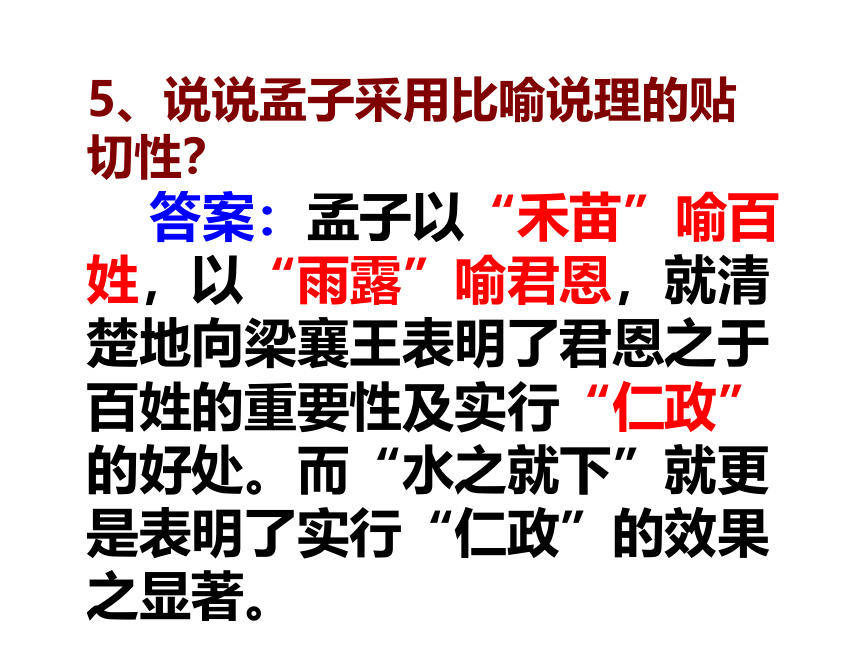

5、说说孟子采用比喻说理的贴切性?

答案:孟子以“禾苗”喻百姓,以“雨露”喻君恩,就清楚地向梁襄王表明了君恩之于百姓的重要性及实行“仁政”的好处。而“水之就下”就更是表明了实行“仁政”的效果之显著。

6、既然梁襄王缺乏人君的气度,孟子还向他讲诉自己的“仁政”思想,这说明孟子有着怎样的个性?

答案:说明孟子对实现自己的政治理想有着坚韧执著的追求,决不放弃任何机会向君王们宣传自己的政治理想。

二、难点探究:

1、文中运用了比喻说理,其本体与喻体是如何相联的?

答案:文中将人民盼望不嗜杀人的君主来解救这一本体比作七八月间的枯苗需雨。民如枯苗,君泽如雨,一旦仁君出现,百姓如同枯苗遇“沛然下雨”,便“浡然兴之”不可阻止;君施仁爱,民心如水,民之归附,则如“水之就下”不可抵抗。本体和喻体一一对应,运用自然界习以为常的现象,生动地阐述了统一天下的道理,二者紧密相联。

2、孟子见梁襄王后,出来对他人说:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。”这反映了孟子怎样的个性?他对梁襄王的态度是怎样的?

答案:在孟子犀利、泼辣、不留情面的言辞中,流露着鲜明的爱憎感情,孟子的率真、耿直的性格鲜活地表现了出来。他对这个国君印象不佳,轻慢而藐视。

3、孟子主张的“仁政”思想在文中是怎样体现的?

答案:孟子以“不嗜杀人者能一之?”回答梁襄王“孰能一之?”的问话,“嗜杀人者”显然是凶残、暴戾的典型;“不嗜杀人者”乃善良、仁爱者的特征,这种人才能统一天下。这是孟子对执政者的谏言。孟子在回答梁襄王“孰能与之”时,力透纸背地分析社会现状“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,进一步指出暴政无处不在的现实,又以“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”一句,生动形象地描述了施“仁政”的君主出现后,百姓拥戴的场面,且“民归之,由水之就下”不可阻挡。孟子在文中是以“不嗜杀人者”的话题来抒发所主张的“仁政”思想的。

4、古人云,“水可载舟,亦可覆舟”,毛泽东说,“人民的力量是最强大的”。因此孟子斩钉截铁地说:“天下莫不与也”可是当时的人君是怎样的呢?“今天下之人牧未有不嗜杀人者也”为什么将统治者说成人牧呢?

答案:将人养起来,像牛羊一样,驱赶他们去干什么?征战。今天下之人牧未有不嗜杀人者也。这些君主太残暴了,好战嗜杀。

请看春秋战国时期

君主们好战嗜杀的例子:

诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

“弑君三十六,亡国五十二”

一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,雪流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓俩人私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

其实何止是春秋无义战呢?

现今这个世界,在民主与和平的外衣之下,又有多少不义之战呢?有多少儿童在战争中失去父母?有多少无辜百姓在战争中失去家园?又有多少妇女在哀哭着死去的亲人?

圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。《孟子》一开篇就记录了他不远千里来进谏梁惠王。梁惠王问利,孟子却答“仁”。

在孟子的行文体系中他反复的说着一个“仁”字,仁者无敌。

三、主旨:

四、再读课文,体会语言的生动性:

提示:本文的比喻虽是假设,但具体可感,犹若真实的事情,关键在于其情境性很强。而“油然作云”、“沛然下雨”、“水之就下”等词句,千百年来更是一直活在人们的口中。

五、深入研讨:

如今的国际社会,谁能一统天下?

明确:正义的力量,人道的力量;霸权主义只能走向末路。

六、课堂练习:

1、归纳本课通假字

①卒然问曰

“卒”同“猝”,突然。

②则苗浡然兴之矣

“浡”同“勃”,生机盎然。

③由水之就下

“由”同“犹”,就像。

2、文中出现的14个“之”字有哪几种用法?

答案:可归为4种用法:

①代词,如:“望之不似人君”,“孰能一

之”;

②结构助词,如:“今夫天下之人牧”;

③补足音节助词,如:“则苗浡然兴之矣”;

④取消句子独立性助词,如:“由水之就下”。

七、知识拓展:

探讨:你认为孟子的思想在当时在历史和现实中有什么意义。

提示:在那个诸侯争霸的年代,孟子的主张不会成功。仁政,从某种意义上来说就意味着排斥战争。孟子似乎是个理想主义者,认为哪个君主“明”,民自然就会归附他,天下自然就会归他所有。这一点上,他未免过低的估计了战争的作用,又过于乐观的估计了仁政的力量。兼并天下本来就是一项残酷的政治斗争,必然要付出血的代价。争霸,是国力、智谋、武力的综合较量,乖乖在家等着,有谁会拱手送上土地?

战争,本身就是一个优胜劣汰的过程,胜者为王败者寇,不存在孟子所希望的那种和平的过渡方式。毛主席有句话极有道理,“枪杆子里面出政权”。秦始皇以铁骑长矛完成了霸业,宣告了孟子的仁政某种意义上的失败。但千百年来,孟子的思想一直被推崇备至。以民为本,以仁治国,一直为统治者所重视,而且将来这人性的光辉将会继续闪耀下去。尽管孟子的思想主张与战国时代征战攻伐、崇尚强力的历史趋势不相吻合,但孟子这种自承先贤、身任天下的人生精神,却是值得称道的。在那个弱肉强食的年代里,在那个强权的社会里,胜者为王败者为寇,是没有王道与仁政的立足之处的。孟子,和他的“仁政”思想就诞生在这样一个不属于他的社会里。

结语:

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们还是需要孟子。在当今的社会,当美国人以暴易暴,无法从伊拉克脱身时,当朝鲜用发展核武器威胁美国陷入战争的阴影之中时,当日本的军国主义开始抬头时,我们需要孟子和孟子的仁政思想。

在现代社会,当人类的精神家园渐渐荒芜的今天,人们越来越功利,蓦然回首,我们发现了孔孟的精神超越了历史,在熠熠生辉!

八、板书:

孟子见梁襄王

不嗜杀人者能一之

“仁”

枯苗浡然―引领而望

用喻

水之就下―民之归附

春秋无义战

九、感悟孟子的人格魅力:?

孟子爽快、耿直,掺和着火辣辣的呛味,语出惊人。对人语王“不似人君”“不见所畏”,对王言“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,言下之意是梁襄王也在“嗜杀人者”之列。其语言犀利尖锐均毫无讳饰遮掩之态,孟子对梁襄王的藐视也可见一斑。读之,顿生快感,倍觉清爽。孟子在转述他与梁襄王的对话时,三言两语就呈现出对话双方的内心世界,简笔勾勒,其个性化的人物形象便活了起来。梁襄王仅三句问话就已将其性格凸现于读者眼前了;

其惶惑之态,在“卒然问”中流露出来,他虽有贪得的野心,却无王者的威仪,还伴有些许糊涂和怯懦。三句问话还步步暗合了孟子严密的逻辑思路,即:施仁政,一天下,归附,统一,社会安定。两相对照中,更见孟子之儒雅风范以及挥洒自如的大气。对答中的双重否定句“天下莫不与也”与强烈的反问句“其如是,孰能御之”“民归之,由水之就下,沛然谁能御之”等,其言辞中充溢着不容置疑、居高临下的气势。这正是孟子文章“气充辞沛”的一种诠释。孟子艺术化地宣扬了“仁政”的政治主张,既生动形象,又情理深至,令人信服。运用日常生活中的习以为常的事理来说明“仁政”(即“王道”)的不可抗拒的力量,增添了其说理的魅力。

十、作业:

1、阅读下文并思考问题:

齐宣王问曰:“文王之囿方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”曰:“文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉兔者往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关之内,有囿方四十里,杀其鹿者如杀人之罪。则是四十里为阱于国中,民以为大,不亦宜乎?”

1.此段主要采用了什么论述方法?有什么好处?

提示:对比、反问手法。增强了说服力。

2.这篇文章中的这种观点与哪一篇相同,具体说明。

提示:

同于《庄暴见孟子》,都是阐释“与民同乐”思想。

2、随笔:

得民心者得天下

—浅谈孟子思想在当今

反腐败工作中的体现

(500字左右)

导语:

前面我们学习了有关孟子的两篇古文《齐桓晋文之事》《庄暴见孟子》。我们一起来回顾一下孟子给齐宣王开出了什么治国的妙方?

明确:保民而王,置民予产,与民同乐。

今天我们来看看《孟子见梁襄王》给梁襄王开出了什么治国药方。

课文翻译:

孟子谒见梁襄王。出来以后,告诉旁人说:“远远望去,不像个国君的样子;走近他,也看不到使人敬畏的表现。他突然问我:‘天下要怎样才能安定?’我回答说:‘统一才会安定。’他又问:‘谁能统一天下呢?’我回答:‘不喜好杀人的国君,就能统一天下。’他又问:‘那有谁来归附他呢?’我回答说:‘天下的人没有谁不跟从他。大王懂得禾苗的情况吗?七八月间(夏历五六月间)长时间天旱,禾苗枯萎了。

只要天上乌云密布,哗啦啦地下起大雨,禾苗便又蓬勃生长起来了。国君如果能这样,又有谁能对抗得他了呢?如今各国的君主,却没有一个不是喜欢杀人的。如果有一位不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子仰望着他了!果真这样的话,百姓们归随他,就好像水向下奔流一样,浩浩荡荡,有谁能阻挡得住呢?’”

一、思考题:

1、文章开头,孟子为什么说梁襄王不似人君?

答案:说明孟子对梁襄王的印象不好,因为靠近他,感觉没有一点国君的威严。表现在问话的突然,这说明他缺乏威严沉着的人君气度。

(梁襄王的三句问话:“天下恶乎定?”“孰能一之?”“孰能与之?”语调上扬,语气轻而短促,从中可体味出梁襄王虽有贪得的野心,却无王者的威仪,精神状态是低下的,“卒然”问话中流露出惶惑,表现出涉世不深的窘态。)

2、从梁襄王的三句问话中可看出梁襄王是一个怎样的人君呢?

答案:惶惑、糊涂、怯懦、不贤明、不够威严,不够谦虚。

3、孟子见梁襄王给梁襄王开出什么治国药方?

答案:不嗜杀人者能一之。为什么?因为这样,天下莫不与也。

4、面对这样一个不似人君的梁襄王,孟子用什么方法让梁襄王更容易接受他的高见呢?

答案:比喻

5、说说孟子采用比喻说理的贴切性?

答案:孟子以“禾苗”喻百姓,以“雨露”喻君恩,就清楚地向梁襄王表明了君恩之于百姓的重要性及实行“仁政”的好处。而“水之就下”就更是表明了实行“仁政”的效果之显著。

6、既然梁襄王缺乏人君的气度,孟子还向他讲诉自己的“仁政”思想,这说明孟子有着怎样的个性?

答案:说明孟子对实现自己的政治理想有着坚韧执著的追求,决不放弃任何机会向君王们宣传自己的政治理想。

二、难点探究:

1、文中运用了比喻说理,其本体与喻体是如何相联的?

答案:文中将人民盼望不嗜杀人的君主来解救这一本体比作七八月间的枯苗需雨。民如枯苗,君泽如雨,一旦仁君出现,百姓如同枯苗遇“沛然下雨”,便“浡然兴之”不可阻止;君施仁爱,民心如水,民之归附,则如“水之就下”不可抵抗。本体和喻体一一对应,运用自然界习以为常的现象,生动地阐述了统一天下的道理,二者紧密相联。

2、孟子见梁襄王后,出来对他人说:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。”这反映了孟子怎样的个性?他对梁襄王的态度是怎样的?

答案:在孟子犀利、泼辣、不留情面的言辞中,流露着鲜明的爱憎感情,孟子的率真、耿直的性格鲜活地表现了出来。他对这个国君印象不佳,轻慢而藐视。

3、孟子主张的“仁政”思想在文中是怎样体现的?

答案:孟子以“不嗜杀人者能一之?”回答梁襄王“孰能一之?”的问话,“嗜杀人者”显然是凶残、暴戾的典型;“不嗜杀人者”乃善良、仁爱者的特征,这种人才能统一天下。这是孟子对执政者的谏言。孟子在回答梁襄王“孰能与之”时,力透纸背地分析社会现状“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,进一步指出暴政无处不在的现实,又以“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”一句,生动形象地描述了施“仁政”的君主出现后,百姓拥戴的场面,且“民归之,由水之就下”不可阻挡。孟子在文中是以“不嗜杀人者”的话题来抒发所主张的“仁政”思想的。

4、古人云,“水可载舟,亦可覆舟”,毛泽东说,“人民的力量是最强大的”。因此孟子斩钉截铁地说:“天下莫不与也”可是当时的人君是怎样的呢?“今天下之人牧未有不嗜杀人者也”为什么将统治者说成人牧呢?

答案:将人养起来,像牛羊一样,驱赶他们去干什么?征战。今天下之人牧未有不嗜杀人者也。这些君主太残暴了,好战嗜杀。

请看春秋战国时期

君主们好战嗜杀的例子:

诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

“弑君三十六,亡国五十二”

一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,雪流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓俩人私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

其实何止是春秋无义战呢?

现今这个世界,在民主与和平的外衣之下,又有多少不义之战呢?有多少儿童在战争中失去父母?有多少无辜百姓在战争中失去家园?又有多少妇女在哀哭着死去的亲人?

圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。《孟子》一开篇就记录了他不远千里来进谏梁惠王。梁惠王问利,孟子却答“仁”。

在孟子的行文体系中他反复的说着一个“仁”字,仁者无敌。

三、主旨:

四、再读课文,体会语言的生动性:

提示:本文的比喻虽是假设,但具体可感,犹若真实的事情,关键在于其情境性很强。而“油然作云”、“沛然下雨”、“水之就下”等词句,千百年来更是一直活在人们的口中。

五、深入研讨:

如今的国际社会,谁能一统天下?

明确:正义的力量,人道的力量;霸权主义只能走向末路。

六、课堂练习:

1、归纳本课通假字

①卒然问曰

“卒”同“猝”,突然。

②则苗浡然兴之矣

“浡”同“勃”,生机盎然。

③由水之就下

“由”同“犹”,就像。

2、文中出现的14个“之”字有哪几种用法?

答案:可归为4种用法:

①代词,如:“望之不似人君”,“孰能一

之”;

②结构助词,如:“今夫天下之人牧”;

③补足音节助词,如:“则苗浡然兴之矣”;

④取消句子独立性助词,如:“由水之就下”。

七、知识拓展:

探讨:你认为孟子的思想在当时在历史和现实中有什么意义。

提示:在那个诸侯争霸的年代,孟子的主张不会成功。仁政,从某种意义上来说就意味着排斥战争。孟子似乎是个理想主义者,认为哪个君主“明”,民自然就会归附他,天下自然就会归他所有。这一点上,他未免过低的估计了战争的作用,又过于乐观的估计了仁政的力量。兼并天下本来就是一项残酷的政治斗争,必然要付出血的代价。争霸,是国力、智谋、武力的综合较量,乖乖在家等着,有谁会拱手送上土地?

战争,本身就是一个优胜劣汰的过程,胜者为王败者寇,不存在孟子所希望的那种和平的过渡方式。毛主席有句话极有道理,“枪杆子里面出政权”。秦始皇以铁骑长矛完成了霸业,宣告了孟子的仁政某种意义上的失败。但千百年来,孟子的思想一直被推崇备至。以民为本,以仁治国,一直为统治者所重视,而且将来这人性的光辉将会继续闪耀下去。尽管孟子的思想主张与战国时代征战攻伐、崇尚强力的历史趋势不相吻合,但孟子这种自承先贤、身任天下的人生精神,却是值得称道的。在那个弱肉强食的年代里,在那个强权的社会里,胜者为王败者为寇,是没有王道与仁政的立足之处的。孟子,和他的“仁政”思想就诞生在这样一个不属于他的社会里。

结语:

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们还是需要孟子。在当今的社会,当美国人以暴易暴,无法从伊拉克脱身时,当朝鲜用发展核武器威胁美国陷入战争的阴影之中时,当日本的军国主义开始抬头时,我们需要孟子和孟子的仁政思想。

在现代社会,当人类的精神家园渐渐荒芜的今天,人们越来越功利,蓦然回首,我们发现了孔孟的精神超越了历史,在熠熠生辉!

八、板书:

孟子见梁襄王

不嗜杀人者能一之

“仁”

枯苗浡然―引领而望

用喻

水之就下―民之归附

春秋无义战

九、感悟孟子的人格魅力:?

孟子爽快、耿直,掺和着火辣辣的呛味,语出惊人。对人语王“不似人君”“不见所畏”,对王言“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,言下之意是梁襄王也在“嗜杀人者”之列。其语言犀利尖锐均毫无讳饰遮掩之态,孟子对梁襄王的藐视也可见一斑。读之,顿生快感,倍觉清爽。孟子在转述他与梁襄王的对话时,三言两语就呈现出对话双方的内心世界,简笔勾勒,其个性化的人物形象便活了起来。梁襄王仅三句问话就已将其性格凸现于读者眼前了;

其惶惑之态,在“卒然问”中流露出来,他虽有贪得的野心,却无王者的威仪,还伴有些许糊涂和怯懦。三句问话还步步暗合了孟子严密的逻辑思路,即:施仁政,一天下,归附,统一,社会安定。两相对照中,更见孟子之儒雅风范以及挥洒自如的大气。对答中的双重否定句“天下莫不与也”与强烈的反问句“其如是,孰能御之”“民归之,由水之就下,沛然谁能御之”等,其言辞中充溢着不容置疑、居高临下的气势。这正是孟子文章“气充辞沛”的一种诠释。孟子艺术化地宣扬了“仁政”的政治主张,既生动形象,又情理深至,令人信服。运用日常生活中的习以为常的事理来说明“仁政”(即“王道”)的不可抗拒的力量,增添了其说理的魅力。

十、作业:

1、阅读下文并思考问题:

齐宣王问曰:“文王之囿方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”曰:“文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉兔者往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关之内,有囿方四十里,杀其鹿者如杀人之罪。则是四十里为阱于国中,民以为大,不亦宜乎?”

1.此段主要采用了什么论述方法?有什么好处?

提示:对比、反问手法。增强了说服力。

2.这篇文章中的这种观点与哪一篇相同,具体说明。

提示:

同于《庄暴见孟子》,都是阐释“与民同乐”思想。

2、随笔:

得民心者得天下

—浅谈孟子思想在当今

反腐败工作中的体现

(500字左右)

同课章节目录