一轮复习专题 动物的生命活动调节

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

一、神经系统的重要作用

1.对周围环境变化做出反应。

2.对体内环境变化做出反应。

3.协调各器官,各系统的活动;

使人和动物适应外部环境的各种变化。

神经系统

周围神

经系统

中枢神

经系统

二、 神经系统的组成

脑

脊髓

大脑

间脑(下丘脑)

小脑

中脑

脑桥

延髓

脑神经

脊神经

脑干

感觉(传入)神经

运动(传出)神经

依分布对象:躯体神经、内脏神经

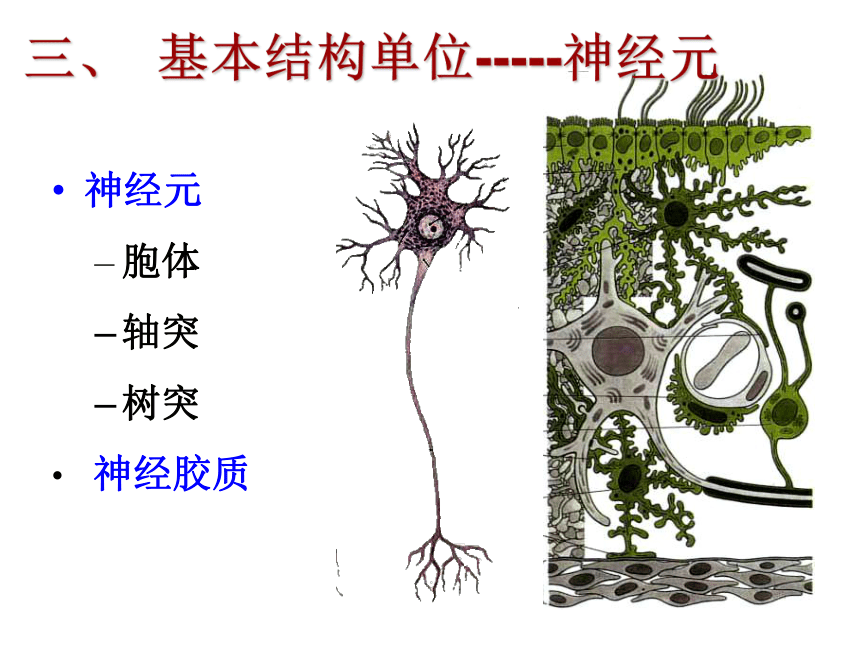

神经元

胞体

轴突

树突

神经胶质

三、 基本结构单位-----神经元

胞体

树突

轴突

突起

髓鞘

神经末梢

神经纤维

神经元

轴突

髓鞘

神经

血管

成束的神经纤维

神经纤维

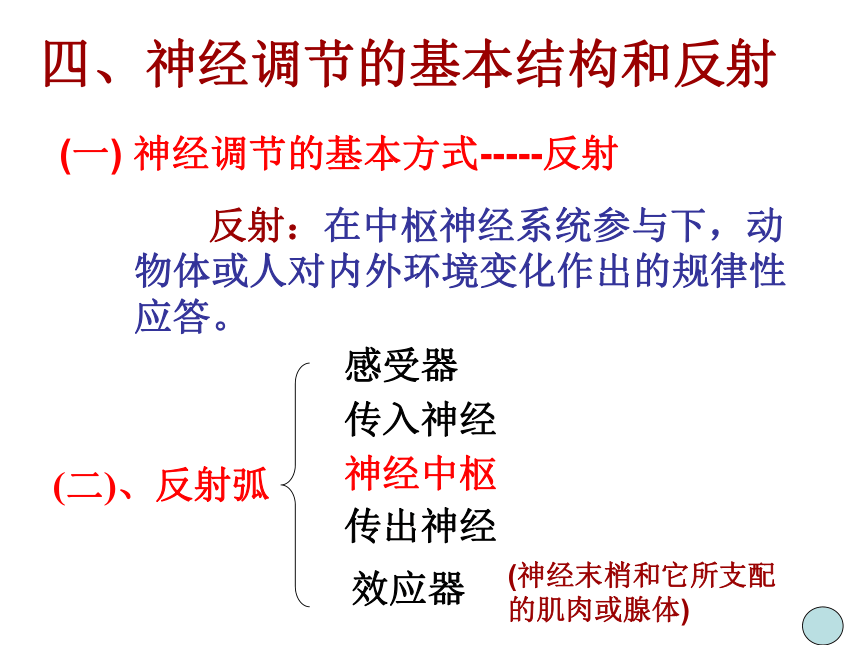

四、神经调节的基本结构和反射

(一) 神经调节的基本方式-----反射

反射:在中枢神经系统参与下,动物体或人对内外环境变化作出的规律性应答。

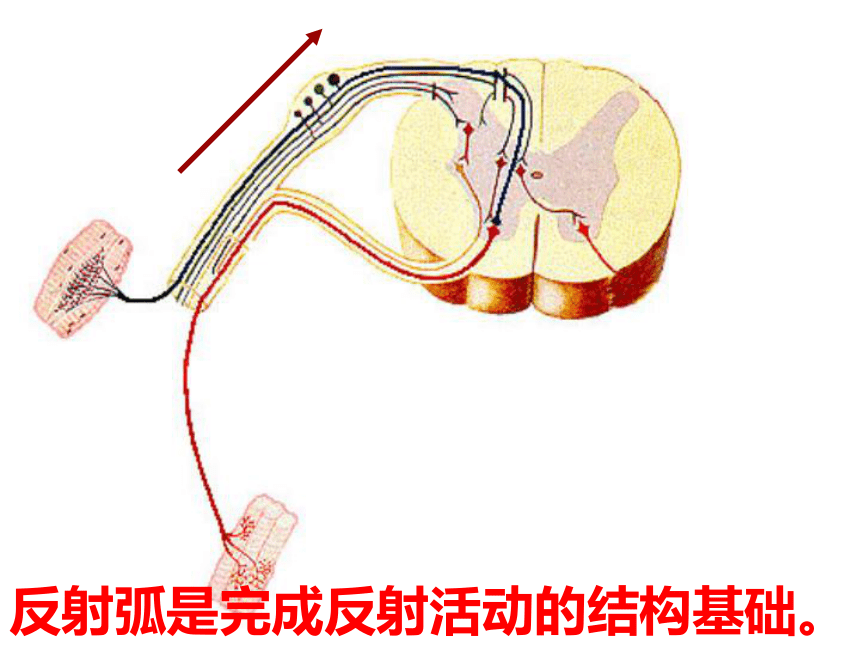

(二)、反射弧

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

(神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)

反射弧是完成反射活动的结构基础。

复习:神经纤维传导的一般特征:

1、生理完整性

2、绝缘性

3、双向传导性

4、相对不疲劳性

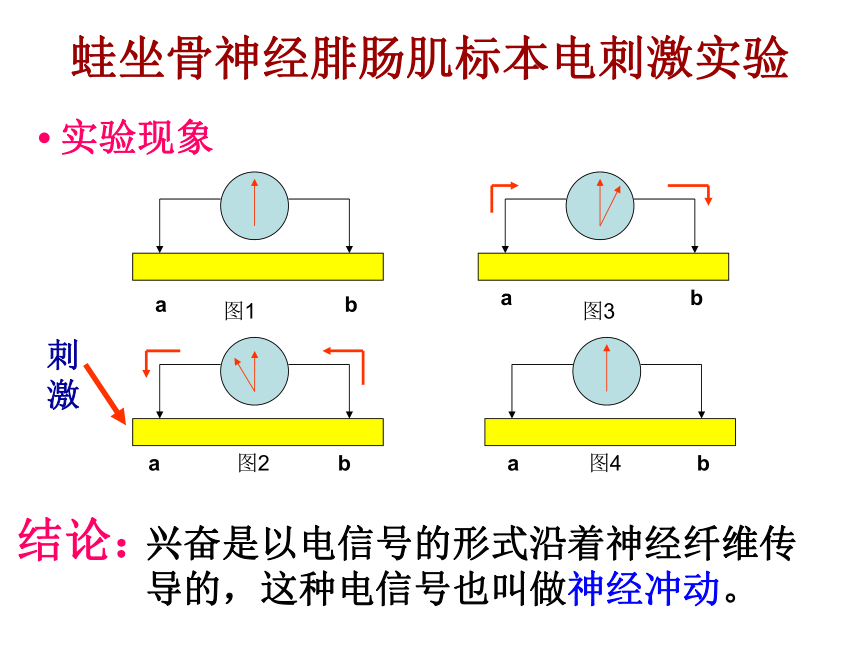

蛙坐骨神经腓肠肌标本电刺激实验

实验现象

兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。

结论:

图1

图4

图2

图3

a

b

a

b

a

b

a

b

刺激

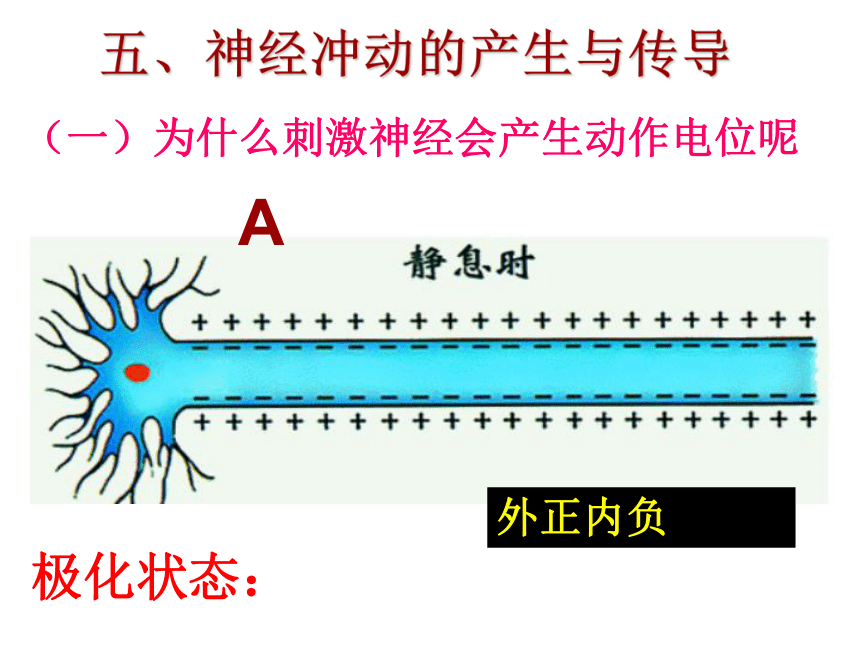

五、神经冲动的产生与传导

外正内负

极化状态:

A

(一)为什么刺激神经会产生动作电位呢

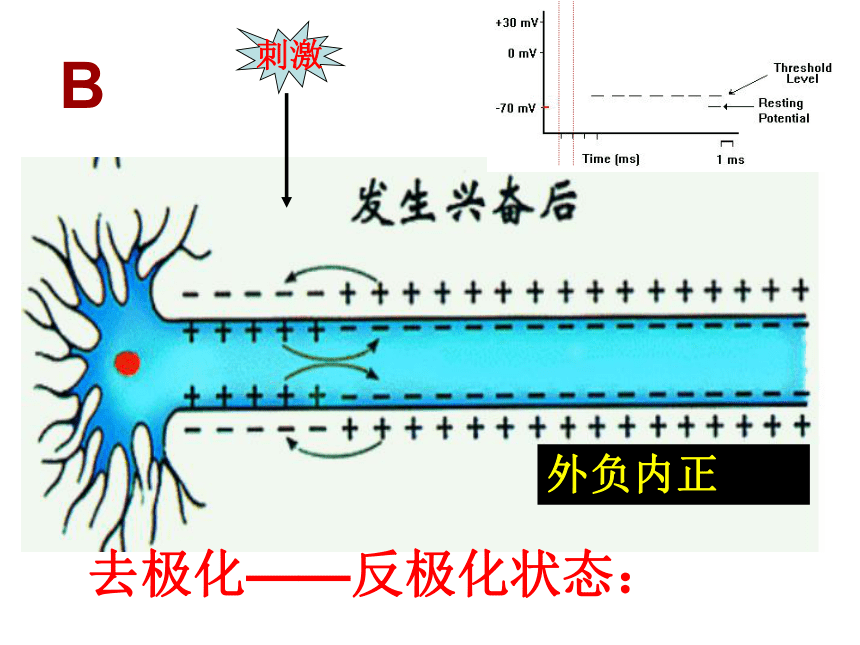

刺激

外负内正

去极化——反极化状态:

B

外正内负

复极化状态:

C

(二)为什么在神经细胞膜上会出现极化状态呢

静息电位的基础:

膜内外离子不均衡分布:

胞外[Na+]>胞内[Na+]胞内[K+]>胞外[K+]

静息状态时,膜主要对K+通透,扩散出的K+,因而膜外为正电位,膜内为负电位。

(三)动作电位是怎样产生的呢

动作电位的基础:1、神经受到刺激后钠通道开放,钠离子内流,膜电位为外负内正;

动作电位的基础:2、随后钾通道开放,钾离子外

流,膜电位恢复为外正内负。

动作电位的基础: 3、主动转运

c

d

e

离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(1)图中a线段表示 电位;b点膜两侧的电位差为 ,此时Na+ (内、外)流。

图中d线段表示 电位;

c点膜两侧的电位差为 ,

此时 外流;

e点膜两侧正进行着 。

答案:

(1)静息 0mv 内

静息 0mv k+ 离子交换

(09上海卷)神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是

答案:C

(09山东卷)右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是

A. 曲线a代表正常海水中膜电位的变化

B. 两种海水中神经纤维的静息电位相同

C. 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外

D. 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内

答案:C

(四)动作电位又是怎样传导的呢

动画

刺激

传导方向

电流方向

(09安徽卷)Ⅰ、离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(2)神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向 。

答案:

(2)轴突末梢

⑴传导过程:

⑵传导形式:

局部电流

双向

⑶传导特点:

刺激→电位变化→电位差→局部电流

→ 又刺激相邻未兴奋部位

在同一神经元上

当兴奋传导到神经纤维的末梢时,又是怎样到达下一个神经元(肌肉细胞),从而引起下一个神经元 (肌肉收缩)兴奋或抑制的呢

突触是指一个神经元与另一个神经元(或肌肉)相接触的部位。

通过突触来传递的。

六、突触的信号传递

突触前膜:突触后膜:突触间隙:

神经末梢的细胞膜。

突触前膜与突触后膜之间的间隙。

与之相对应的另一层膜。

突触的结构:

轴突与树突相接触

轴突与细胞体相接触

1、突触

突触种类:轴突——树突

轴突——胞体

含有递质

受体

阈值

后膜的通透性

突触小体:神经元的轴突末梢膨大形成的杯状或球状体,内含许多的线粒体和突触小泡。

两个神经细胞间的传递:

一个神经元的兴奋经轴突传导到突触小体(电信号)

突触小泡释放神经递质到突触间隙(化学信号)

另一个神经元产生兴奋或抑制(电信号)

问题:兴奋在神经纤维的传导和神经元之间的传递有何不同?为什么?

递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,使后一个神经元发生兴奋或抑制,所以神经元之间的传递只能是单方向的

双向传导和单向传递

(09安徽卷)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(3)神经冲动在突触的传递受很多药物的影响。某药物能阻断突触传递,如果它对神经递质的合成、释放和降解(或再摄取)等都没有影响,那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了神经递质与 的结合。

答案:

Ⅰ

(3)突触后膜上的特异性受体

如下图所示,兴奋既可以在神经纤维上传导,也可以在神经细胞之间、神经细胞与肌肉细胞之间传递。以下分析正确的是

A.轴突膜处于②状态时,钠离子通道关闭,钾离子通道开放

B.轴突膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向相反

C.a处可实现化学信号到电信号的转变

D.只要有乙酰胆碱与肌肉细胞b处膜上受体结合,即可在b处引发一个动作电位

轴突

a b

A

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

(1)用a刺激神经,产生的兴奋传到骨骼肌引起的收缩 (属于或不属于)反射。

(2)用b刺激骨骼肌, (能活不能)在c处记录到电位。

答案:

Ⅱ. (1)不属于

(2)不能

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

(3)正常时,用a刺激神经会引起骨骼肌收缩;传出部分的某处受损时,用a刺激神经,骨骼肌不再收缩,根据本题条件,完成下列判断实验:

①如果 ,表明传出神经受损。

②如果 ,表明骨骼肌受损。

③如果 ,表明部位d受损。

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

①如果 ,表明传出神经受损。

②如果 ,表明骨骼肌受损。

③如果 ,表明部位d受损。

答案:

①用a刺激神经,在c处不能记录到电位

②用b刺激骨骼肌不收缩

③用a刺激神经,在c处记录到电位,骨骼肌不收缩,用b刺激骨骼肌收缩

神经元内传导:

树突→细胞体→轴突

神经元间传递特点:

单向性

突触延搁

总和(阈值)

对内环境变化的敏感性

对某些药物敏感

神经调节

基本方式

反射

非条件反射

条件反射

基础

类型

基础——反射弧

兴 奋 的 传 导

同一个神经元上

不

同

神

经

元

间

轴——胞

类型

亚显微结构

轴——树

双向传导

单向传递

突触

产生

机

理

〈

〈

〈

注意:神经冲动的传导、传递

兴奋的传导

兴奋的传递

突触

神经肌肉接点

下图表示3个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,能测到动作电位的位置是_____________

A、a和b处 B、a、b和c处 C、b、c、d和e处 D、a、b、c、d和e处

C

(10浙江卷)下图①-⑤依次表示蛙坐骨神经爱到刺激后的电位变化过程。下列分析正确的是

A、图①表示甲乙两个电极处的膜电位的大小与极性不同

B、图②表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的

膜处于极化状态

C、图④表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的

膜处于反极化状态

D、图⑤表示甲电乙两个电极处的膜均处于去极化状态

D

(10江苏卷)右图为反射弧结构示意田,相关叙述中错误的是

A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器

B. b神经元的活动可受大脑皮层控制

C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:内负外正→内正外负→内负外正

D.在Ⅱ处施加剌激引起屈肌收缩属于反射

【答案】D

(2011年江苏卷)右图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,I、Ⅱ表示突触的组成部分),有关说法正确的是

A.正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的

B.切断d、刺激b,不会引起效应器收缩

C.兴奋在结构c和结构b的传导速度相同

D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号

A

运动区(中央前回)

体觉区(中央后回)

视觉中枢

听觉中枢

听觉性语言中枢(韦尼克区)

视觉性语言中枢

书写语言中枢

运动性语言中枢(白洛嘉区)

七、大脑皮层的功能区

书写语言中枢

运动性语言中枢

(白洛嘉区)

视觉性语言中枢

听觉性语言中枢

(韦尼克区)

大脑皮层的功能

比较项目 言语区 运动区 体觉区

白洛嘉区 韦尼克区

部位

功能

功能特点

大脑皮层的功能区:大脑皮层一定区域损伤,将失去相应的功能

中央前回是人体的运动功能区。全身骨胳肌在上面的投影呈倒立的人形。动作灵敏精确的器官在中央前回的投影区面积大

躯体感觉区(中央后回)

特点

(1)上下颠倒,但头部是正的;

(2)左右交叉;

(3)身体各部在该区投射范围的大小取决于该部感觉敏感程度

接受背侧丘脑腹后和传入的对侧半身浅、深感觉。

八、体温调节

体温恒定:产热=散热(37℃)

产热器官:骨骼肌----收缩

内脏(肝脏)----物质代谢

散热器官:皮肤、毛细血管

汗腺----汗液蒸发

调节中枢:下丘脑

温觉感受器、冷觉感受器

主要的内分泌腺:垂体、甲状腺、肾上腺、性腺、

胰岛、胸腺、甲状旁腺、松果体等

散在体内的内分泌细胞:如胃、肠中、肾中的

内分泌细胞

内分泌系统的组成:

兼有内分泌作用的细胞:下丘脑的神经细胞

激素调节是人和高等动物体内的内分泌腺分泌的激素通过体液传送至其他部位或细胞来调节动物的生命活动。

--------是体液调节的主要内容。

体液调节就是指某些化学物质(如二氧化碳、H+、激素)通过体液的传送,对人和动物体的生理活动所进行的调节。

体液调节和激素调节的关系

激素调节的特点

1、微量和高效

2、通过体液运输

3、作用于靶细胞、靶器官(促进或抑制)

垂 体

促× ×激素释放激素

下丘脑通过对 活动的调节来影响其他内分泌腺的活动

垂体

下丘脑

促× ×激素

× ×腺体

××激素

调节和管理其他某些内分泌腺。

垂体

激素调节模式

二、下丘脑与垂体

下丘脑与垂体在结构上的联系

腺垂体

神经垂体

垂体

:释放抗利尿激素和催产素

:至少产生七种激素

下丘脑

腺垂体(垂体前叶)

神经垂体(垂体后叶)

下丘脑释放的调节激素 腺垂体分泌的激素

比较下丘脑和腺垂体分泌激素的种类:

促肾上腺皮质激素释放激素

促肾上腺皮质激素

促甲状腺素释放激素

促性腺激素释放激素

生长激素释放激素

生长激素释放抑制激素

催乳素释放抑制激素

黑色细胞刺激素释放抑制激素

促甲状腺素

促卵泡激素、黄体生成素

催乳素

生长激素

黑色细胞刺激素

三、甲状腺调节发育与代谢

------甲状腺激素

分泌部位:甲状腺

种类:甲状腺素、三碘甲腺原氨酸

成分:含碘的氨基酸衍生物

功能

①促进物质和能量代谢(加速体内物质氧化分解)

②促进生长发育(促进骨骼成熟、尤其对中枢神经系统的发育和功能具有重要影响)

③提高神经系统的兴奋性

下丘脑

垂 体

甲状腺

寒冷或紧张等刺激

促甲状腺素释放激素

促甲状腺素

甲状腺激素

促进

促进

抑制

抑制

促进新陈代谢,抵御寒冷等

促进

大脑皮层

缺碘?

激素分泌的调节

脑垂体

分泌

促甲状腺激素

促性腺激素

促肾上腺激素

作用(+)

作用(+)

作用(+)

甲状腺

分泌

甲状腺激素

性腺

性激素

分泌

分泌

肾上腺

肾上腺激素

合成和

下丘脑

促XX激素释放激素

作用(—)

反

馈

调

节

(-)

四、性腺分泌性激素----种类和生理

性激素

雄激素

类固醇

主要是睾丸

雌激素

主要是卵巢

孕激素

卵巢

性激素的作用:

1.激发并维持第二性征;

2.刺激生殖器官的发育和

生殖细胞的形成;

3.维持性正常的性周期

下丘脑

性腺

性行为活动

垂体

促性腺激素

性激素

催乳素

哺乳动物乳腺发育

照顾幼仔

鸽的嗉囊

泌乳

分泌鸽乳

性激素调节动物的行为

五、胰岛素与胰高血糖素

——调节血糖浓度的激素

血糖平衡的调节

1、血糖的来源和去路

血糖

80—120mg/dl

CO2+H2O

+能量

氧化分解

肝糖元

肌糖元

合成

脂肪、某些

氨基酸等

转变

消化,吸收

食物中

的糖类

分解

肝糖元

转化

脂肪等

非糖物质

腺泡组织

胰岛组织

α细胞

β细胞

---消化液

---胰高血糖素

---胰岛素

—外分泌

—内分泌

β细胞

分泌

胰岛素

作用

①促进肝细胞、肌肉细胞、脂肪细胞等细胞摄取、贮存和利用葡萄糖;

②抑制氨基酸等非糖物质转化成葡萄糖。

α细胞

胰高血糖素

作用

促进肝糖元的分解和非糖物质的转化

分泌

血糖平衡的调节

降低血糖

升高血糖

拮抗作用:不同激素对于某一生理效应发挥相反

的作用。通过拮抗作用,使某一种物

质的含量维持在相对稳定的水平。

下丘脑某一区域

下丘脑另一区域

血糖升高

胰高血糖素分泌增多

胰岛β

细胞

胰岛素分泌增多

胰岛α

细胞

血糖降低

+

+

+

+

+

+

肾上腺髓质

+

肾上腺素分泌增多

+

+

拮抗作用

协同作用

一、神经系统的重要作用

1.对周围环境变化做出反应。

2.对体内环境变化做出反应。

3.协调各器官,各系统的活动;

使人和动物适应外部环境的各种变化。

神经系统

周围神

经系统

中枢神

经系统

二、 神经系统的组成

脑

脊髓

大脑

间脑(下丘脑)

小脑

中脑

脑桥

延髓

脑神经

脊神经

脑干

感觉(传入)神经

运动(传出)神经

依分布对象:躯体神经、内脏神经

神经元

胞体

轴突

树突

神经胶质

三、 基本结构单位-----神经元

胞体

树突

轴突

突起

髓鞘

神经末梢

神经纤维

神经元

轴突

髓鞘

神经

血管

成束的神经纤维

神经纤维

四、神经调节的基本结构和反射

(一) 神经调节的基本方式-----反射

反射:在中枢神经系统参与下,动物体或人对内外环境变化作出的规律性应答。

(二)、反射弧

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

(神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)

反射弧是完成反射活动的结构基础。

复习:神经纤维传导的一般特征:

1、生理完整性

2、绝缘性

3、双向传导性

4、相对不疲劳性

蛙坐骨神经腓肠肌标本电刺激实验

实验现象

兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。

结论:

图1

图4

图2

图3

a

b

a

b

a

b

a

b

刺激

五、神经冲动的产生与传导

外正内负

极化状态:

A

(一)为什么刺激神经会产生动作电位呢

刺激

外负内正

去极化——反极化状态:

B

外正内负

复极化状态:

C

(二)为什么在神经细胞膜上会出现极化状态呢

静息电位的基础:

膜内外离子不均衡分布:

胞外[Na+]>胞内[Na+]胞内[K+]>胞外[K+]

静息状态时,膜主要对K+通透,扩散出的K+,因而膜外为正电位,膜内为负电位。

(三)动作电位是怎样产生的呢

动作电位的基础:1、神经受到刺激后钠通道开放,钠离子内流,膜电位为外负内正;

动作电位的基础:2、随后钾通道开放,钾离子外

流,膜电位恢复为外正内负。

动作电位的基础: 3、主动转运

c

d

e

离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(1)图中a线段表示 电位;b点膜两侧的电位差为 ,此时Na+ (内、外)流。

图中d线段表示 电位;

c点膜两侧的电位差为 ,

此时 外流;

e点膜两侧正进行着 。

答案:

(1)静息 0mv 内

静息 0mv k+ 离子交换

(09上海卷)神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是

答案:C

(09山东卷)右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是

A. 曲线a代表正常海水中膜电位的变化

B. 两种海水中神经纤维的静息电位相同

C. 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外

D. 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内

答案:C

(四)动作电位又是怎样传导的呢

动画

刺激

传导方向

电流方向

(09安徽卷)Ⅰ、离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(2)神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向 。

答案:

(2)轴突末梢

⑴传导过程:

⑵传导形式:

局部电流

双向

⑶传导特点:

刺激→电位变化→电位差→局部电流

→ 又刺激相邻未兴奋部位

在同一神经元上

当兴奋传导到神经纤维的末梢时,又是怎样到达下一个神经元(肌肉细胞),从而引起下一个神经元 (肌肉收缩)兴奋或抑制的呢

突触是指一个神经元与另一个神经元(或肌肉)相接触的部位。

通过突触来传递的。

六、突触的信号传递

突触前膜:突触后膜:突触间隙:

神经末梢的细胞膜。

突触前膜与突触后膜之间的间隙。

与之相对应的另一层膜。

突触的结构:

轴突与树突相接触

轴突与细胞体相接触

1、突触

突触种类:轴突——树突

轴突——胞体

含有递质

受体

阈值

后膜的通透性

突触小体:神经元的轴突末梢膨大形成的杯状或球状体,内含许多的线粒体和突触小泡。

两个神经细胞间的传递:

一个神经元的兴奋经轴突传导到突触小体(电信号)

突触小泡释放神经递质到突触间隙(化学信号)

另一个神经元产生兴奋或抑制(电信号)

问题:兴奋在神经纤维的传导和神经元之间的传递有何不同?为什么?

递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,使后一个神经元发生兴奋或抑制,所以神经元之间的传递只能是单方向的

双向传导和单向传递

(09安徽卷)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

(3)神经冲动在突触的传递受很多药物的影响。某药物能阻断突触传递,如果它对神经递质的合成、释放和降解(或再摄取)等都没有影响,那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了神经递质与 的结合。

答案:

Ⅰ

(3)突触后膜上的特异性受体

如下图所示,兴奋既可以在神经纤维上传导,也可以在神经细胞之间、神经细胞与肌肉细胞之间传递。以下分析正确的是

A.轴突膜处于②状态时,钠离子通道关闭,钾离子通道开放

B.轴突膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向相反

C.a处可实现化学信号到电信号的转变

D.只要有乙酰胆碱与肌肉细胞b处膜上受体结合,即可在b处引发一个动作电位

轴突

a b

A

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

(1)用a刺激神经,产生的兴奋传到骨骼肌引起的收缩 (属于或不属于)反射。

(2)用b刺激骨骼肌, (能活不能)在c处记录到电位。

答案:

Ⅱ. (1)不属于

(2)不能

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

(3)正常时,用a刺激神经会引起骨骼肌收缩;传出部分的某处受损时,用a刺激神经,骨骼肌不再收缩,根据本题条件,完成下列判断实验:

①如果 ,表明传出神经受损。

②如果 ,表明骨骼肌受损。

③如果 ,表明部位d受损。

(09重庆卷)题30图2是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

①如果 ,表明传出神经受损。

②如果 ,表明骨骼肌受损。

③如果 ,表明部位d受损。

答案:

①用a刺激神经,在c处不能记录到电位

②用b刺激骨骼肌不收缩

③用a刺激神经,在c处记录到电位,骨骼肌不收缩,用b刺激骨骼肌收缩

神经元内传导:

树突→细胞体→轴突

神经元间传递特点:

单向性

突触延搁

总和(阈值)

对内环境变化的敏感性

对某些药物敏感

神经调节

基本方式

反射

非条件反射

条件反射

基础

类型

基础——反射弧

兴 奋 的 传 导

同一个神经元上

不

同

神

经

元

间

轴——胞

类型

亚显微结构

轴——树

双向传导

单向传递

突触

产生

机

理

〈

〈

〈

注意:神经冲动的传导、传递

兴奋的传导

兴奋的传递

突触

神经肌肉接点

下图表示3个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,能测到动作电位的位置是_____________

A、a和b处 B、a、b和c处 C、b、c、d和e处 D、a、b、c、d和e处

C

(10浙江卷)下图①-⑤依次表示蛙坐骨神经爱到刺激后的电位变化过程。下列分析正确的是

A、图①表示甲乙两个电极处的膜电位的大小与极性不同

B、图②表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的

膜处于极化状态

C、图④表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的

膜处于反极化状态

D、图⑤表示甲电乙两个电极处的膜均处于去极化状态

D

(10江苏卷)右图为反射弧结构示意田,相关叙述中错误的是

A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器

B. b神经元的活动可受大脑皮层控制

C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:内负外正→内正外负→内负外正

D.在Ⅱ处施加剌激引起屈肌收缩属于反射

【答案】D

(2011年江苏卷)右图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,I、Ⅱ表示突触的组成部分),有关说法正确的是

A.正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的

B.切断d、刺激b,不会引起效应器收缩

C.兴奋在结构c和结构b的传导速度相同

D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号

A

运动区(中央前回)

体觉区(中央后回)

视觉中枢

听觉中枢

听觉性语言中枢(韦尼克区)

视觉性语言中枢

书写语言中枢

运动性语言中枢(白洛嘉区)

七、大脑皮层的功能区

书写语言中枢

运动性语言中枢

(白洛嘉区)

视觉性语言中枢

听觉性语言中枢

(韦尼克区)

大脑皮层的功能

比较项目 言语区 运动区 体觉区

白洛嘉区 韦尼克区

部位

功能

功能特点

大脑皮层的功能区:大脑皮层一定区域损伤,将失去相应的功能

中央前回是人体的运动功能区。全身骨胳肌在上面的投影呈倒立的人形。动作灵敏精确的器官在中央前回的投影区面积大

躯体感觉区(中央后回)

特点

(1)上下颠倒,但头部是正的;

(2)左右交叉;

(3)身体各部在该区投射范围的大小取决于该部感觉敏感程度

接受背侧丘脑腹后和传入的对侧半身浅、深感觉。

八、体温调节

体温恒定:产热=散热(37℃)

产热器官:骨骼肌----收缩

内脏(肝脏)----物质代谢

散热器官:皮肤、毛细血管

汗腺----汗液蒸发

调节中枢:下丘脑

温觉感受器、冷觉感受器

主要的内分泌腺:垂体、甲状腺、肾上腺、性腺、

胰岛、胸腺、甲状旁腺、松果体等

散在体内的内分泌细胞:如胃、肠中、肾中的

内分泌细胞

内分泌系统的组成:

兼有内分泌作用的细胞:下丘脑的神经细胞

激素调节是人和高等动物体内的内分泌腺分泌的激素通过体液传送至其他部位或细胞来调节动物的生命活动。

--------是体液调节的主要内容。

体液调节就是指某些化学物质(如二氧化碳、H+、激素)通过体液的传送,对人和动物体的生理活动所进行的调节。

体液调节和激素调节的关系

激素调节的特点

1、微量和高效

2、通过体液运输

3、作用于靶细胞、靶器官(促进或抑制)

垂 体

促× ×激素释放激素

下丘脑通过对 活动的调节来影响其他内分泌腺的活动

垂体

下丘脑

促× ×激素

× ×腺体

××激素

调节和管理其他某些内分泌腺。

垂体

激素调节模式

二、下丘脑与垂体

下丘脑与垂体在结构上的联系

腺垂体

神经垂体

垂体

:释放抗利尿激素和催产素

:至少产生七种激素

下丘脑

腺垂体(垂体前叶)

神经垂体(垂体后叶)

下丘脑释放的调节激素 腺垂体分泌的激素

比较下丘脑和腺垂体分泌激素的种类:

促肾上腺皮质激素释放激素

促肾上腺皮质激素

促甲状腺素释放激素

促性腺激素释放激素

生长激素释放激素

生长激素释放抑制激素

催乳素释放抑制激素

黑色细胞刺激素释放抑制激素

促甲状腺素

促卵泡激素、黄体生成素

催乳素

生长激素

黑色细胞刺激素

三、甲状腺调节发育与代谢

------甲状腺激素

分泌部位:甲状腺

种类:甲状腺素、三碘甲腺原氨酸

成分:含碘的氨基酸衍生物

功能

①促进物质和能量代谢(加速体内物质氧化分解)

②促进生长发育(促进骨骼成熟、尤其对中枢神经系统的发育和功能具有重要影响)

③提高神经系统的兴奋性

下丘脑

垂 体

甲状腺

寒冷或紧张等刺激

促甲状腺素释放激素

促甲状腺素

甲状腺激素

促进

促进

抑制

抑制

促进新陈代谢,抵御寒冷等

促进

大脑皮层

缺碘?

激素分泌的调节

脑垂体

分泌

促甲状腺激素

促性腺激素

促肾上腺激素

作用(+)

作用(+)

作用(+)

甲状腺

分泌

甲状腺激素

性腺

性激素

分泌

分泌

肾上腺

肾上腺激素

合成和

下丘脑

促XX激素释放激素

作用(—)

反

馈

调

节

(-)

四、性腺分泌性激素----种类和生理

性激素

雄激素

类固醇

主要是睾丸

雌激素

主要是卵巢

孕激素

卵巢

性激素的作用:

1.激发并维持第二性征;

2.刺激生殖器官的发育和

生殖细胞的形成;

3.维持性正常的性周期

下丘脑

性腺

性行为活动

垂体

促性腺激素

性激素

催乳素

哺乳动物乳腺发育

照顾幼仔

鸽的嗉囊

泌乳

分泌鸽乳

性激素调节动物的行为

五、胰岛素与胰高血糖素

——调节血糖浓度的激素

血糖平衡的调节

1、血糖的来源和去路

血糖

80—120mg/dl

CO2+H2O

+能量

氧化分解

肝糖元

肌糖元

合成

脂肪、某些

氨基酸等

转变

消化,吸收

食物中

的糖类

分解

肝糖元

转化

脂肪等

非糖物质

腺泡组织

胰岛组织

α细胞

β细胞

---消化液

---胰高血糖素

---胰岛素

—外分泌

—内分泌

β细胞

分泌

胰岛素

作用

①促进肝细胞、肌肉细胞、脂肪细胞等细胞摄取、贮存和利用葡萄糖;

②抑制氨基酸等非糖物质转化成葡萄糖。

α细胞

胰高血糖素

作用

促进肝糖元的分解和非糖物质的转化

分泌

血糖平衡的调节

降低血糖

升高血糖

拮抗作用:不同激素对于某一生理效应发挥相反

的作用。通过拮抗作用,使某一种物

质的含量维持在相对稳定的水平。

下丘脑某一区域

下丘脑另一区域

血糖升高

胰高血糖素分泌增多

胰岛β

细胞

胰岛素分泌增多

胰岛α

细胞

血糖降低

+

+

+

+

+

+

肾上腺髓质

+

肾上腺素分泌增多

+

+

拮抗作用

协同作用

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响