2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第八单元 16.《阿房宫赋》《六国论》课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第八单元 16.《阿房宫赋》《六国论》课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-15 22:10:36 | ||

图片预览

文档简介

《阿房宫赋》《六国论》

统编新版必修下册第八单元

02

03

04

05

07

检查预习,释言解文

细读文章,把握重点

赏读文章,体味情感

品读文章,梳理情怀

由此及彼,开拓视野

01

先读文题,积累常识

06

辨读文章,提升自我

目录

先读文题,积累常识

导入新课

战国末期,国家走向大一统,强大的秦国吞并了其他六国,结束了连年战乱的局面,建立了统一的秦王朝,但是秦王朝到二世即灭亡。在这一过程中,自古以来的仁人志士从未放弃对历史的思考,既感叹秦国的强大,也思索六国的失败缘由,进而探究秦王朝灭亡之因。仁者见仁,智者见智。而被选入教材中的杜牧与苏洵正是这些思考者中的杰出者。那么今天就让我们一起走进《阿房宫赋》和《六国论》。

认识作者

杜牧:字牧之,唐京兆万年人唐代著名诗人,晚唐诗的杰出代表人物。杜牧出身高门士族,祖父杜佑是中唐著名的宰相和史学家。23岁写此赋,26岁中进士,历任监察御史及黄州、池州等地刺史,官终中书舍人,晚年居长安城南樊川别墅,故人称“杜樊川”。其诗擅写景抒情,清新自然,成就极高,与著名诗人李商隐并称“小李杜”,是晚唐诗的主要代表之一,亦能文,散文气势雄浑,多针砭时事。

认识作者

苏洵:苏洵(1000─1066)字明亮,号老泉,宋朝眉山人。与他两个儿子苏轼、苏辙合称“三苏”,成为文学史上著名人物,“唐宋八大家”中他一门就占了三人。苏洵长于散文,善用比喻。他十分关心政治,论文大多针对时政而发,议论锋利,切中时弊,说服力强,著作有《嘉祐集》。

赋:指古文中介于韵文与散文之间的一种文体。它在内容上的特点表现为通过“体物”以“写志”,即通过摹写事物以达到抒发情志的目的。在艺术形式上的特点表现为注重铺陈夸张,语言讲究对偶,注重声律,辞藻华丽,富有文采。注意由于赋是介于韵文与散文之间的一种文体,所以它既讲究对偶,注重声律,保存了一定的诗意,又自由流动,增强了表现力。

论:是古代常用的一种文体,分为两种:a.政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。b.史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

文体知识

阿房宫

阿房宫:“阿房宫”的“阿房”旧读“婀旁”(为ēpáng)。为什么叫“阿房”?一说是地名或山名,遗址在今西安的西南;一说因宫殿的“四阿”(屋盖四角弯曲处)造得宽阔得名,“房”同“旁”,宽广的意思。但据《史记》记载,似以前说为是。《史记?秦始皇本纪》对“阿房宫”的记载是很简略的,大意是:秦始皇以咸阳城小人多,旧建宫廷不够大,决定在渭水以南的上林苑中兴建大规模的宫殿。

检查预习,释言解文

古今异义

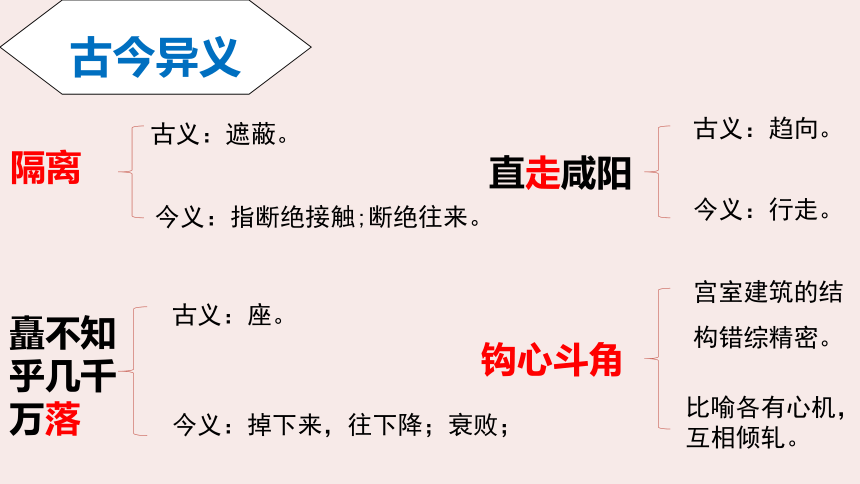

隔离

直走咸阳

古义:遮蔽。

今义:指断绝接触;断绝往来。

古义:趋向。

今义:行走。

钩心斗角

宫室建筑的结构错综精密。

比喻各有心机,互相倾轧。

矗不知乎几千万落

古义:座。

今义:掉下来,往下降;衰败;

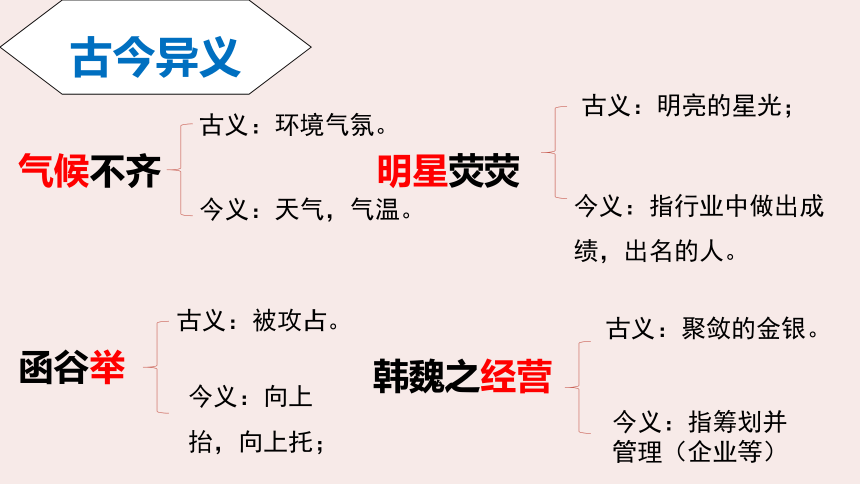

气候不齐

古今异义

古义:环境气氛。

今义:天气,气温。

明星荧荧

古义:明亮的星光;

今义:指行业中做出成绩,出名的人。

函谷举

古义:被攻占。

今义:向上抬,向上托;

韩魏之经营

古义:聚敛的金银。

今义:指筹划并管理(企业等)

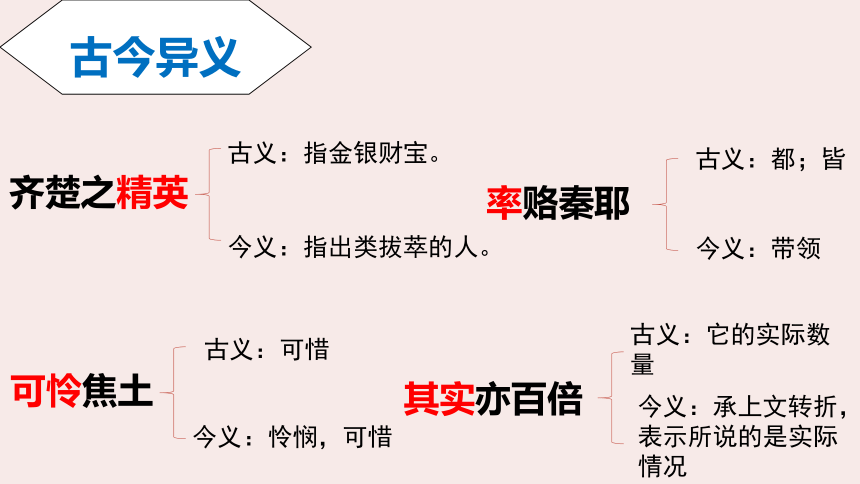

古今异义

齐楚之精英

古义:指金银财宝。

今义:指出类拔萃的人。

率赂秦耶

古义:都;皆

今义:带领

可怜焦土

古义:可惜

今义:怜悯,可惜

其实亦百倍

古义:它的实际数量

今义:承上文转折,表示所说的是实际情况

古今异义

思厥先祖父

古义:祖辈、父辈

今义:爷爷

破亡之故事

古义:旧事,前例

今义:用作讲述对象的事情

始速祸焉

古义:招致

今义:速度

刺客不行

古义:没有行刺

今义:不可以

重点字词句式示例

杳不知其所之也

逦迤

暴秦之欲无厌

遥远得踪迹全无

到处都是

同“餍”,满足

礼天下之奇才

明星荧荧,开妆镜也

洎牧以谗诛

礼待。名作动

判断句

被动句

主要内容

《阿房宫赋》

《六国论》

通过写阿房宫来写秦的灭亡史实、原因和教训

写六国灭亡的原因和教训

细读文章,把握重点

思考:两篇文章表达了什么样的观点?请同学们从文中找出表达观点的语句。

《阿房宫赋》:后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

《六国论》:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

讨论:作者是怎样得出这样的观点?

《阿房宫赋》:先铺叙阿房宫的奢华及毁灭,后得出观点。

第一部分(第1、2段)由外到内,由楼阁建筑到人物活动,铺叙阿房宫建筑宏伟豪华,极写宫中生活荒淫奢靡。

第1段:从背景、耗资、规模、布局、宫中人物活动等方面铺叙阿房宫建筑宏伟、豪华。

第2段:从宫人来源、宫中生活、珠宝陈设等方面铺叙统治者生活的荒淫、奢靡。

第二部分(第3、4段)议论分析,指出“秦爱纷奢”不恤民力自然会导致灭亡的命运,得出结论。

第3段:从横征暴敛、挥霍无度、纵欲纷奢、秦皇无道指出秦必亡之命运。

第4段:使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君。

讨论:作者是怎样得出这样的观点?

《六国论》:开头直接提出观点,而后论证观点。

《六国论》:开头直接提出观点,而后论证观点。

第一部分为第1段,提出论点:“六国破灭,弊在赂秦”;

第二部分为2、3段,围绕中心论点,提出两个分论点——“赂秦而丧”、“不赂者以赂者丧”——分别论证;

第三部分为4、5两段,总结六国破灭之教训,劝谕当朝统治者“无使为积威所劫”。

探究:两篇文章不只是交代了各自的观点,那么《阿房宫赋》一文最后一句与《六国论》最后一段写了什么,两位作者为什么这样写?

《阿房宫赋》一文最后一句与《六国论》最后一段交代了两位作者的写作目的,前者是要规谏统治者不能大兴土木,要爱惜民众;后劝谕当朝统治者“无使为积威所劫”。

原因:《阿房宫赋》写于公元825年(唐敬宗宝历元年),杜牧23岁。杜牧所处的时代,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,他希望当时的统治者励精图治、富民强兵,而事实恰恰和他的愿望相反。唐穆宗李恒以沉溺声色送命。接替他的唐敬宗李湛,荒淫更甚,“游戏无度,狎昵群小”,“视朝月不再三,大臣罕得进见”。又“好治宫室,欲营别殿,制度甚广”。并命令度支员外郎卢贞,“修东都宫阙及道中行宫”,以备游幸(《通鉴》卷二四三)。对于这一切,杜牧是愤慨而又痛心的。他在《上知己文章启》中明白地说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”可见《阿房宫赋》的批判锋芒,不仅指向秦始皇和陈后主、隋炀帝等亡国之君,而主要是指向当时的最高统治者。

宋朝是我国历史上比较软弱的一个王朝。宋太宗以后,国势就渐渐衰弱。宋朝初年,北边已经有敌国契丹,宋仁宗时,西边又出现了敌国西夏。宋朝受着这两个国家的威胁和侵犯,却不敢对他们进行坚决的抵抗,只想用屈服妥协的办法,向他们纳银输绢换取和平。宋真宗景德元年(公元1004年),与契丹(后来称辽)缔结澶渊之盟,宋朝答应每年给契丹白银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(公元1042年),契丹派使者到宋朝要求割给他们晋阳(现在山西省太原市)和瓦桥(在河北省雄县易水上)以南十县的土地,结果定盟由宋朝每年给契丹增加白银十万两,绢十万匹。庆历三年,西夏向宋朝上书请和,宋朝每年赠给西夏白银十万两,绢十万匹,茶三万斤。宋朝这样一再向敌人屈服妥协,结果增加了敌人的财富,削弱了自己的力量,带来无穷的后患,而实际上并不能换得和平。作者意在警告北宋统治者不要采取妥协苟安的外交政策。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

《阿房宫赋》为文赋,课文从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之宫。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓兴会,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房官规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。《古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

《六国论》为史论,其结构完美地体现了论证的一般方法和规则,堪称古代论说文的典范。文章开篇即提出六国破灭“弊在赂秦”的论点;然后以史实为据,分别就“赂秦”与“未尝赂秦”两类国家从正面加以论证;又以假设进一步申说,如果不赂秦则六国不至于灭亡,从反面加以论证;从而得出“为国者无使为积威之所劫”的论断。

最后借古论今,讽谏北宋统治者切勿“从六国破亡之故事”。文章围绕中心论点展开论证,既深入又充分,逻辑严密,无懈可击。全文纲目分明,脉胳清晰,结构严整。不仅句与句、段与段之间有紧密的逻辑联系,而且首尾照应,古今相映。文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法。如“赂者”与“不赂者”对比;秦与诸侯双方土地得失对比,既以秦受赂所得与战胜所得对比,又以诸侯行赂所亡与战败所亡对比;赂秦之频与“一夕安寝”对比;以六国与北宋对比。通过对比增强了“弊在赂秦”这一论点的鲜明性、深刻性。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

感谢配合支持

统编新版必修下册第八单元

02

03

04

05

07

检查预习,释言解文

细读文章,把握重点

赏读文章,体味情感

品读文章,梳理情怀

由此及彼,开拓视野

01

先读文题,积累常识

06

辨读文章,提升自我

目录

先读文题,积累常识

导入新课

战国末期,国家走向大一统,强大的秦国吞并了其他六国,结束了连年战乱的局面,建立了统一的秦王朝,但是秦王朝到二世即灭亡。在这一过程中,自古以来的仁人志士从未放弃对历史的思考,既感叹秦国的强大,也思索六国的失败缘由,进而探究秦王朝灭亡之因。仁者见仁,智者见智。而被选入教材中的杜牧与苏洵正是这些思考者中的杰出者。那么今天就让我们一起走进《阿房宫赋》和《六国论》。

认识作者

杜牧:字牧之,唐京兆万年人唐代著名诗人,晚唐诗的杰出代表人物。杜牧出身高门士族,祖父杜佑是中唐著名的宰相和史学家。23岁写此赋,26岁中进士,历任监察御史及黄州、池州等地刺史,官终中书舍人,晚年居长安城南樊川别墅,故人称“杜樊川”。其诗擅写景抒情,清新自然,成就极高,与著名诗人李商隐并称“小李杜”,是晚唐诗的主要代表之一,亦能文,散文气势雄浑,多针砭时事。

认识作者

苏洵:苏洵(1000─1066)字明亮,号老泉,宋朝眉山人。与他两个儿子苏轼、苏辙合称“三苏”,成为文学史上著名人物,“唐宋八大家”中他一门就占了三人。苏洵长于散文,善用比喻。他十分关心政治,论文大多针对时政而发,议论锋利,切中时弊,说服力强,著作有《嘉祐集》。

赋:指古文中介于韵文与散文之间的一种文体。它在内容上的特点表现为通过“体物”以“写志”,即通过摹写事物以达到抒发情志的目的。在艺术形式上的特点表现为注重铺陈夸张,语言讲究对偶,注重声律,辞藻华丽,富有文采。注意由于赋是介于韵文与散文之间的一种文体,所以它既讲究对偶,注重声律,保存了一定的诗意,又自由流动,增强了表现力。

论:是古代常用的一种文体,分为两种:a.政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。b.史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

文体知识

阿房宫

阿房宫:“阿房宫”的“阿房”旧读“婀旁”(为ēpáng)。为什么叫“阿房”?一说是地名或山名,遗址在今西安的西南;一说因宫殿的“四阿”(屋盖四角弯曲处)造得宽阔得名,“房”同“旁”,宽广的意思。但据《史记》记载,似以前说为是。《史记?秦始皇本纪》对“阿房宫”的记载是很简略的,大意是:秦始皇以咸阳城小人多,旧建宫廷不够大,决定在渭水以南的上林苑中兴建大规模的宫殿。

检查预习,释言解文

古今异义

隔离

直走咸阳

古义:遮蔽。

今义:指断绝接触;断绝往来。

古义:趋向。

今义:行走。

钩心斗角

宫室建筑的结构错综精密。

比喻各有心机,互相倾轧。

矗不知乎几千万落

古义:座。

今义:掉下来,往下降;衰败;

气候不齐

古今异义

古义:环境气氛。

今义:天气,气温。

明星荧荧

古义:明亮的星光;

今义:指行业中做出成绩,出名的人。

函谷举

古义:被攻占。

今义:向上抬,向上托;

韩魏之经营

古义:聚敛的金银。

今义:指筹划并管理(企业等)

古今异义

齐楚之精英

古义:指金银财宝。

今义:指出类拔萃的人。

率赂秦耶

古义:都;皆

今义:带领

可怜焦土

古义:可惜

今义:怜悯,可惜

其实亦百倍

古义:它的实际数量

今义:承上文转折,表示所说的是实际情况

古今异义

思厥先祖父

古义:祖辈、父辈

今义:爷爷

破亡之故事

古义:旧事,前例

今义:用作讲述对象的事情

始速祸焉

古义:招致

今义:速度

刺客不行

古义:没有行刺

今义:不可以

重点字词句式示例

杳不知其所之也

逦迤

暴秦之欲无厌

遥远得踪迹全无

到处都是

同“餍”,满足

礼天下之奇才

明星荧荧,开妆镜也

洎牧以谗诛

礼待。名作动

判断句

被动句

主要内容

《阿房宫赋》

《六国论》

通过写阿房宫来写秦的灭亡史实、原因和教训

写六国灭亡的原因和教训

细读文章,把握重点

思考:两篇文章表达了什么样的观点?请同学们从文中找出表达观点的语句。

《阿房宫赋》:后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

《六国论》:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

讨论:作者是怎样得出这样的观点?

《阿房宫赋》:先铺叙阿房宫的奢华及毁灭,后得出观点。

第一部分(第1、2段)由外到内,由楼阁建筑到人物活动,铺叙阿房宫建筑宏伟豪华,极写宫中生活荒淫奢靡。

第1段:从背景、耗资、规模、布局、宫中人物活动等方面铺叙阿房宫建筑宏伟、豪华。

第2段:从宫人来源、宫中生活、珠宝陈设等方面铺叙统治者生活的荒淫、奢靡。

第二部分(第3、4段)议论分析,指出“秦爱纷奢”不恤民力自然会导致灭亡的命运,得出结论。

第3段:从横征暴敛、挥霍无度、纵欲纷奢、秦皇无道指出秦必亡之命运。

第4段:使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君。

讨论:作者是怎样得出这样的观点?

《六国论》:开头直接提出观点,而后论证观点。

《六国论》:开头直接提出观点,而后论证观点。

第一部分为第1段,提出论点:“六国破灭,弊在赂秦”;

第二部分为2、3段,围绕中心论点,提出两个分论点——“赂秦而丧”、“不赂者以赂者丧”——分别论证;

第三部分为4、5两段,总结六国破灭之教训,劝谕当朝统治者“无使为积威所劫”。

探究:两篇文章不只是交代了各自的观点,那么《阿房宫赋》一文最后一句与《六国论》最后一段写了什么,两位作者为什么这样写?

《阿房宫赋》一文最后一句与《六国论》最后一段交代了两位作者的写作目的,前者是要规谏统治者不能大兴土木,要爱惜民众;后劝谕当朝统治者“无使为积威所劫”。

原因:《阿房宫赋》写于公元825年(唐敬宗宝历元年),杜牧23岁。杜牧所处的时代,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,他希望当时的统治者励精图治、富民强兵,而事实恰恰和他的愿望相反。唐穆宗李恒以沉溺声色送命。接替他的唐敬宗李湛,荒淫更甚,“游戏无度,狎昵群小”,“视朝月不再三,大臣罕得进见”。又“好治宫室,欲营别殿,制度甚广”。并命令度支员外郎卢贞,“修东都宫阙及道中行宫”,以备游幸(《通鉴》卷二四三)。对于这一切,杜牧是愤慨而又痛心的。他在《上知己文章启》中明白地说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”可见《阿房宫赋》的批判锋芒,不仅指向秦始皇和陈后主、隋炀帝等亡国之君,而主要是指向当时的最高统治者。

宋朝是我国历史上比较软弱的一个王朝。宋太宗以后,国势就渐渐衰弱。宋朝初年,北边已经有敌国契丹,宋仁宗时,西边又出现了敌国西夏。宋朝受着这两个国家的威胁和侵犯,却不敢对他们进行坚决的抵抗,只想用屈服妥协的办法,向他们纳银输绢换取和平。宋真宗景德元年(公元1004年),与契丹(后来称辽)缔结澶渊之盟,宋朝答应每年给契丹白银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(公元1042年),契丹派使者到宋朝要求割给他们晋阳(现在山西省太原市)和瓦桥(在河北省雄县易水上)以南十县的土地,结果定盟由宋朝每年给契丹增加白银十万两,绢十万匹。庆历三年,西夏向宋朝上书请和,宋朝每年赠给西夏白银十万两,绢十万匹,茶三万斤。宋朝这样一再向敌人屈服妥协,结果增加了敌人的财富,削弱了自己的力量,带来无穷的后患,而实际上并不能换得和平。作者意在警告北宋统治者不要采取妥协苟安的外交政策。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

《阿房宫赋》为文赋,课文从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之宫。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓兴会,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房官规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。《古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

《六国论》为史论,其结构完美地体现了论证的一般方法和规则,堪称古代论说文的典范。文章开篇即提出六国破灭“弊在赂秦”的论点;然后以史实为据,分别就“赂秦”与“未尝赂秦”两类国家从正面加以论证;又以假设进一步申说,如果不赂秦则六国不至于灭亡,从反面加以论证;从而得出“为国者无使为积威之所劫”的论断。

最后借古论今,讽谏北宋统治者切勿“从六国破亡之故事”。文章围绕中心论点展开论证,既深入又充分,逻辑严密,无懈可击。全文纲目分明,脉胳清晰,结构严整。不仅句与句、段与段之间有紧密的逻辑联系,而且首尾照应,古今相映。文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法。如“赂者”与“不赂者”对比;秦与诸侯双方土地得失对比,既以秦受赂所得与战胜所得对比,又以诸侯行赂所亡与战败所亡对比;赂秦之频与“一夕安寝”对比;以六国与北宋对比。通过对比增强了“弊在赂秦”这一论点的鲜明性、深刻性。

从题目可知,两篇文章一篇为赋,一篇为史论,请同学们总结它们在行文方面各有什么特点?

感谢配合支持

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])