第19课 清朝前期社会经济的发展 巩固作业(含答案)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 巩固作业(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 213.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 09:21:36 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级下册能力巩固作业:第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的工场达2500家,从业人员超过5万人,每一工场平均有20人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对手工业发展的限制

D.这种工场的地域分布体现了南北经济发展趋于平衡

2.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大 B.手工工场的出现 C.八股取士的实行 D.昆曲走向衰落

3.清朝前期江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。广州府佛山镇经营棉纺织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对手工业发展的限制

D.这种工场的地域分布体现了南北经济发展趋于平衡

4.清朝中期,在粮食种植方面,普遍推广的外来高产农作物是( )

A.水稻、玉米 B.玉米、甘薯

C.甘薯、小麦 D.小麦、水稻

5.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;广州府佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人,每一家工场平均有20人。这充分表明 ( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对民间设厂的限制

D.这种工场有效抵制了西方的经济侵略

6.晋商起于明代,到了清代,晋商位居众商帮之首,并驰骋商界500年之久。晋商涉足广泛的行业领域,主要有金融业、棉布业、铁货业、皮毛业、粮油业、运输业等。晋商内部分祁县帮、平遥帮、太谷帮、蒲州帮等。晋商合伙经营,提供资金者为股东,主持经营者为掌柜,其他帮工者为伙计,等到赚取利润时,众者分红,可谓同心同德,尽职尽责。从材料中可以得出( )

①晋商是清代最大的商帮

②晋商涉足的地区非常广

③晋商的合作形式是股东制

④晋商体现了诚信、团结的精神

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

7.明清时期,中国出现了数十座较大的城市,这反映了这一时期 ( )

A.经济重心南移 B.民族交往频繁 C.商品经济活跃 D.皇权高度集中

8.清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,著名的机户李扁担、李东阳等的手工业工场位于( )

A.苏州 B.江宁

C.洛阳 D.杭州

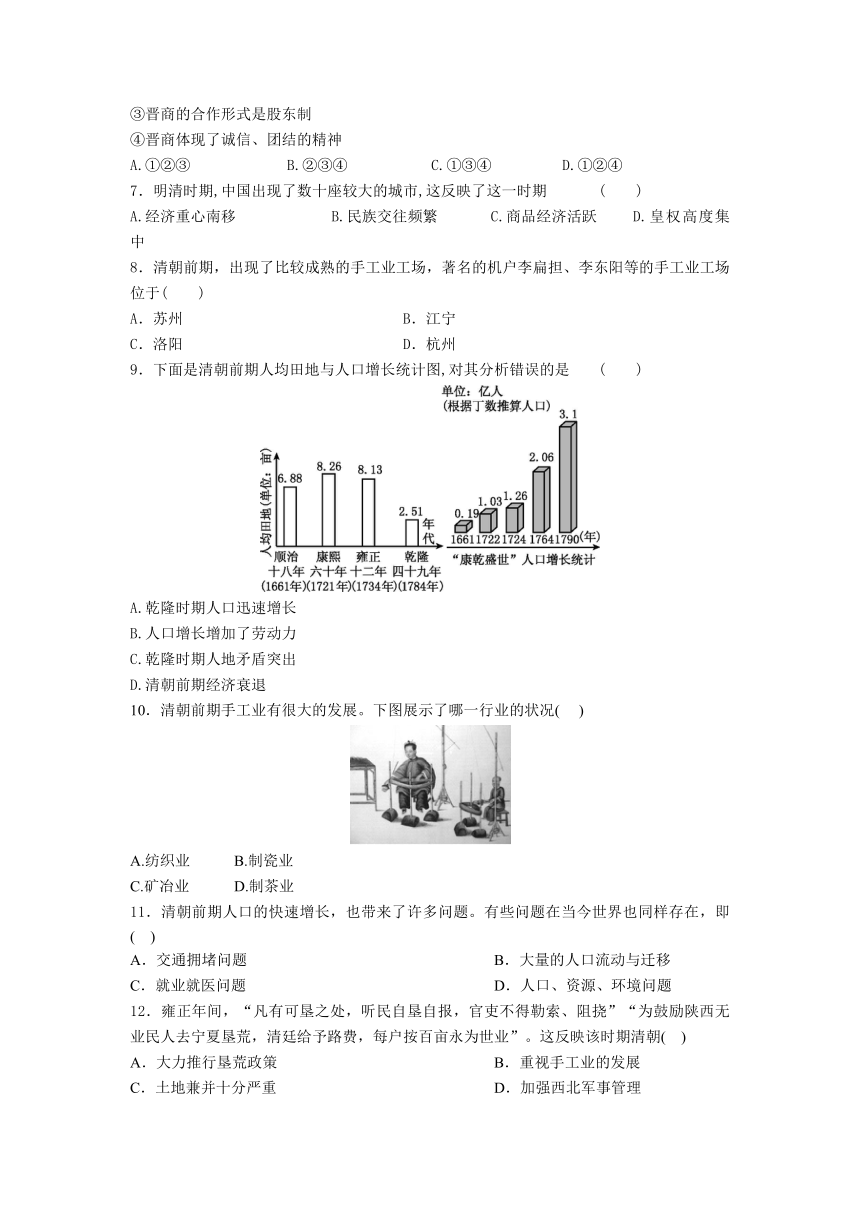

9.下面是清朝前期人均田地与人口增长统计图,对其分析错误的是 ( )

A.乾隆时期人口迅速增长

B.人口增长增加了劳动力

C.乾隆时期人地矛盾突出

D.清朝前期经济衰退

10.清朝前期手工业有很大的发展。下图展示了哪一行业的状况( )

A.纺织业 B.制瓷业

C.矿冶业 D.制茶业

11.清朝前期人口的快速增长,也带来了许多问题。有些问题在当今世界也同样存在,即( )

A.交通拥堵问题 B.大量的人口流动与迁移

C.就业就医问题 D.人口、资源、环境问题

12.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠”“为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清朝( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业的发展

C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

13.如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是 ( )

A.丝绸之路开辟

B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣

D.清朝经济兴盛

14.“大量荒地被开垦,耕地面积由1661年的549万余顷增加到1724年的683万余顷;粮食产量有明显提高,玉米、甘薯等高产作物普遍种植;棉花、烟草、茶叶是这一时期的主要经济作物。”材料中“这一时期”是指 ( )

A.唐朝 B.宋朝

C.明朝 D.清朝

15.清朝前期的商业活动中,形成了一些大的商帮在全国进行商业活动,主要有( )

A.晋商和徽商 B.苏商和晋商

C.京商和徽商 D.粤商和晋商

16.清朝流行的歌谣:“苏杭丝、松江棉;景德瓷、扬州盐;武昌木材、成都茶。”反映了( )

A.农业的发展 B.手工业的发展

C.商业的繁荣 D.商业都市的兴起

17.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠……为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清政府( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业的发展

C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

18.“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万。”材料反映了清朝哪一行业的盛况 ( )

A.冶炼业 B.制瓷业 C.制茶叶 D.纺织业

二、非选择题

19.阅读材料,回答问题。

材料 梦想是最令人心动的旋律,又是最引人奋进的动力。再没有什么使命,比引领一个民族走向复兴更光荣;再没有什么事业,比团结十几亿人民共圆梦更崇高。行走在复兴之路上,中国的昨天,雄关漫道真如铁;中国的今天,人间正道是沧桑;中国的明天,直挂云帆济沧海。

(1)我国积极推进共建“一带一路”,这是我国对外开放的延伸。西汉时期,为丝绸之路的开通作出突出贡献的是哪位人物?

(2)唐朝时对外交往比较活跃。在唐与天竺频繁交往中,最杰出的使者是哪位高僧?

(3)为了提高明朝在国外的地位和威望,从1405年开始,明成祖派遣哪位人物率领船队先后七次下西洋?

(4)据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的是清朝乾隆时期的哪一城市?

20.清朝前期社会经济迅速发展。阅读材料,回答问题。

【农业纪事】

材料一

★康熙二十二年(1683年),允许河南“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其息”。

★康熙二十九年(1690年),明确规定“凡流寓愿垦荒居住者,将地亩永给为业”。

★康熙五十三年(1714年),将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人,“并动库银资给牛种”。

(1)上述材料体现了清朝前期在农业发展上推行的什么政策?这项政策的推行有何重大作用?

【商业繁荣】

材料二 清朝前期的商业很发达……一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣……在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

(2)根据材料二,简要概括清朝前期商业繁荣的表现。

【人口统计】

材料三

时间 全国人口统计数

顺治十八年(1661年) 1920万人

康熙九年(1670年) 1939万人

乾隆八年(1743年) 15000万人

乾隆五十九年(1794年) 31000万人

(3)根据材料三和所学知识,概括清朝前期人口数量变化的趋势以及由此产生的消极影响。

(4)根据上述材料、问题和所学知识回答,你从中得出了什么感悟?

参考答案

一、选择题

1.A

解析:

根据材料可知,手工业工场从业人数多,织机数量多,还出现了雇佣关系,说明清代已经出现较为成熟的手工业工场,A项正确。B、D两项在材料中均未体现。由所学可知,从南宋以后一直到清朝,经济重心一直在南方,因此南北经济发展趋于平衡的说法错误,D项排除。故选A项。

2.B

3.A

4.B

解析:

根据题干中的关键词“外来高产农作物”判断,B项符合题意。

5.A

解析:

材料说明手工业从业人数多,织机数量多,还出现了雇佣关系,说明清代已经出现较为成熟的手工业工场。故选A。

6.C

解析:

题干没有说明晋商涉足的地区广,题干强调的是晋商涉足广泛的行业领域,排除②。故选C。

7.C

8.B

解析:

本题考查的知识点是清朝手工业的发展。清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。故选B。

9.D

解析:

依据清朝前期人均田地与人口增长统计图可知,清朝前期人口逐渐增长,人均田地先增长后下降,说明人地矛盾变得尖锐,故选项A、B、C正确。选项D表述错误,符合题意。

10.A

11.D

解析:

随着人口的增长,人地矛盾逐渐突出,开荒垦田导致水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.B

二、非选择题

19.(1)张骞。

(2)玄奘。

(3)郑和。

(4)苏州。

20.(1)垦荒政策。使清朝前期耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦,许多荒山旷野被改造成农田,边远地区也得到了开发;农业产品的产量增加;对手工业和城镇商品经济的发展起了推动作用;有利于社会的稳定和繁荣。(答对其中一点即可)

(2)一些农村地区发展为工商业市镇;商业城市数量较多;形成了一些影响力较大的商帮。(答对其中两点即可)

(3)人口持续增长。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降;庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

(4)国家政策是影响农业生产的重要因素之一;农业发展是促进商业繁荣的重要推动力;国家在发展经济的同时要合理控制人口增长(或社会经济的发展与人口增长之间需要平衡);发展经济的同时要注意保护环境。(答对其中两点即可)

一、选择题

1.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的工场达2500家,从业人员超过5万人,每一工场平均有20人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对手工业发展的限制

D.这种工场的地域分布体现了南北经济发展趋于平衡

2.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大 B.手工工场的出现 C.八股取士的实行 D.昆曲走向衰落

3.清朝前期江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。广州府佛山镇经营棉纺织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对手工业发展的限制

D.这种工场的地域分布体现了南北经济发展趋于平衡

4.清朝中期,在粮食种植方面,普遍推广的外来高产农作物是( )

A.水稻、玉米 B.玉米、甘薯

C.甘薯、小麦 D.小麦、水稻

5.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;广州府佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人,每一家工场平均有20人。这充分表明 ( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对民间设厂的限制

D.这种工场有效抵制了西方的经济侵略

6.晋商起于明代,到了清代,晋商位居众商帮之首,并驰骋商界500年之久。晋商涉足广泛的行业领域,主要有金融业、棉布业、铁货业、皮毛业、粮油业、运输业等。晋商内部分祁县帮、平遥帮、太谷帮、蒲州帮等。晋商合伙经营,提供资金者为股东,主持经营者为掌柜,其他帮工者为伙计,等到赚取利润时,众者分红,可谓同心同德,尽职尽责。从材料中可以得出( )

①晋商是清代最大的商帮

②晋商涉足的地区非常广

③晋商的合作形式是股东制

④晋商体现了诚信、团结的精神

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

7.明清时期,中国出现了数十座较大的城市,这反映了这一时期 ( )

A.经济重心南移 B.民族交往频繁 C.商品经济活跃 D.皇权高度集中

8.清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,著名的机户李扁担、李东阳等的手工业工场位于( )

A.苏州 B.江宁

C.洛阳 D.杭州

9.下面是清朝前期人均田地与人口增长统计图,对其分析错误的是 ( )

A.乾隆时期人口迅速增长

B.人口增长增加了劳动力

C.乾隆时期人地矛盾突出

D.清朝前期经济衰退

10.清朝前期手工业有很大的发展。下图展示了哪一行业的状况( )

A.纺织业 B.制瓷业

C.矿冶业 D.制茶业

11.清朝前期人口的快速增长,也带来了许多问题。有些问题在当今世界也同样存在,即( )

A.交通拥堵问题 B.大量的人口流动与迁移

C.就业就医问题 D.人口、资源、环境问题

12.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠”“为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清朝( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业的发展

C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

13.如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是 ( )

A.丝绸之路开辟

B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣

D.清朝经济兴盛

14.“大量荒地被开垦,耕地面积由1661年的549万余顷增加到1724年的683万余顷;粮食产量有明显提高,玉米、甘薯等高产作物普遍种植;棉花、烟草、茶叶是这一时期的主要经济作物。”材料中“这一时期”是指 ( )

A.唐朝 B.宋朝

C.明朝 D.清朝

15.清朝前期的商业活动中,形成了一些大的商帮在全国进行商业活动,主要有( )

A.晋商和徽商 B.苏商和晋商

C.京商和徽商 D.粤商和晋商

16.清朝流行的歌谣:“苏杭丝、松江棉;景德瓷、扬州盐;武昌木材、成都茶。”反映了( )

A.农业的发展 B.手工业的发展

C.商业的繁荣 D.商业都市的兴起

17.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠……为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清政府( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业的发展

C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

18.“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万。”材料反映了清朝哪一行业的盛况 ( )

A.冶炼业 B.制瓷业 C.制茶叶 D.纺织业

二、非选择题

19.阅读材料,回答问题。

材料 梦想是最令人心动的旋律,又是最引人奋进的动力。再没有什么使命,比引领一个民族走向复兴更光荣;再没有什么事业,比团结十几亿人民共圆梦更崇高。行走在复兴之路上,中国的昨天,雄关漫道真如铁;中国的今天,人间正道是沧桑;中国的明天,直挂云帆济沧海。

(1)我国积极推进共建“一带一路”,这是我国对外开放的延伸。西汉时期,为丝绸之路的开通作出突出贡献的是哪位人物?

(2)唐朝时对外交往比较活跃。在唐与天竺频繁交往中,最杰出的使者是哪位高僧?

(3)为了提高明朝在国外的地位和威望,从1405年开始,明成祖派遣哪位人物率领船队先后七次下西洋?

(4)据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的是清朝乾隆时期的哪一城市?

20.清朝前期社会经济迅速发展。阅读材料,回答问题。

【农业纪事】

材料一

★康熙二十二年(1683年),允许河南“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其息”。

★康熙二十九年(1690年),明确规定“凡流寓愿垦荒居住者,将地亩永给为业”。

★康熙五十三年(1714年),将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人,“并动库银资给牛种”。

(1)上述材料体现了清朝前期在农业发展上推行的什么政策?这项政策的推行有何重大作用?

【商业繁荣】

材料二 清朝前期的商业很发达……一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣……在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

(2)根据材料二,简要概括清朝前期商业繁荣的表现。

【人口统计】

材料三

时间 全国人口统计数

顺治十八年(1661年) 1920万人

康熙九年(1670年) 1939万人

乾隆八年(1743年) 15000万人

乾隆五十九年(1794年) 31000万人

(3)根据材料三和所学知识,概括清朝前期人口数量变化的趋势以及由此产生的消极影响。

(4)根据上述材料、问题和所学知识回答,你从中得出了什么感悟?

参考答案

一、选择题

1.A

解析:

根据材料可知,手工业工场从业人数多,织机数量多,还出现了雇佣关系,说明清代已经出现较为成熟的手工业工场,A项正确。B、D两项在材料中均未体现。由所学可知,从南宋以后一直到清朝,经济重心一直在南方,因此南北经济发展趋于平衡的说法错误,D项排除。故选A项。

2.B

3.A

4.B

解析:

根据题干中的关键词“外来高产农作物”判断,B项符合题意。

5.A

解析:

材料说明手工业从业人数多,织机数量多,还出现了雇佣关系,说明清代已经出现较为成熟的手工业工场。故选A。

6.C

解析:

题干没有说明晋商涉足的地区广,题干强调的是晋商涉足广泛的行业领域,排除②。故选C。

7.C

8.B

解析:

本题考查的知识点是清朝手工业的发展。清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。故选B。

9.D

解析:

依据清朝前期人均田地与人口增长统计图可知,清朝前期人口逐渐增长,人均田地先增长后下降,说明人地矛盾变得尖锐,故选项A、B、C正确。选项D表述错误,符合题意。

10.A

11.D

解析:

随着人口的增长,人地矛盾逐渐突出,开荒垦田导致水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.B

二、非选择题

19.(1)张骞。

(2)玄奘。

(3)郑和。

(4)苏州。

20.(1)垦荒政策。使清朝前期耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦,许多荒山旷野被改造成农田,边远地区也得到了开发;农业产品的产量增加;对手工业和城镇商品经济的发展起了推动作用;有利于社会的稳定和繁荣。(答对其中一点即可)

(2)一些农村地区发展为工商业市镇;商业城市数量较多;形成了一些影响力较大的商帮。(答对其中两点即可)

(3)人口持续增长。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降;庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

(4)国家政策是影响农业生产的重要因素之一;农业发展是促进商业繁荣的重要推动力;国家在发展经济的同时要合理控制人口增长(或社会经济的发展与人口增长之间需要平衡);发展经济的同时要注意保护环境。(答对其中两点即可)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源