2020—2021学年八年级语文部编版下册第24课唐诗三首课件(共107张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年八年级语文部编版下册第24课唐诗三首课件(共107张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 16:04:53 | ||

图片预览

文档简介

24 唐诗三首

卖炭翁

白居易

导入新课

京城长安附近的终南山上,一个烧炭的老人过着的十分穷苦的生活。在他身上,到底发生了怎样的故事。

教学目标

1.有感情地朗读并背诵这首古诗。

2.初步学会赏析这首古诗

3.感受白居易同情百姓疾苦的思想感情

白居易(772--846),字乐天,自号香山居士,是杜甫之后,唐朝的又一杰出的现实主义诗人,是唐代诗人中作品最多的一个。他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作。”倡导了“新乐府运动”,他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。他的诗,语言通俗易懂,被称为“老妪能解”。《卖炭翁》是一首叙事讽喻诗。

作者简介

原作题下有题注——

“苦宫市也”

叙事讽喻诗

所谓“宫市”,就是宫廷派宦官(也叫“太监”)到市上去购买物品,任意勒索、掠夺。名为“宫市”,实际上是一种公开的掠夺。是一种极其残酷的剥削方式。

写作背景

这首诗是白居易《新乐府》五十首中的第三十二首,作于元和四年(809)。题下自注:“苦宫市也”,说明了诗的主旨:一是指百姓苦于宫市的巧取豪夺;二是指宦官的恶行,败坏了宫市之名,毁了皇家的声誉。既为民生叫屈,又为皇上担忧。“宫”指皇宫,“市”是买的意思。自唐德宗贞元(785—805)末年起,宫中日用所需,不再经官府承办,由太监直接向民间“采购”,谓之“宫市”,又称“白望”(言使人于市中左右望,白取其物)。太监常率爪牙在长安东市、西市和热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索进奉的“门户钱”及“脚价钱”,百姓深受其害。韩愈《顺宗实录》一语道破:“名为宫市,其实夺之。”

卖炭翁

[唐]白居易

卖炭翁, 伐薪烧炭南山中。??

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。??

卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。??

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。??

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。??

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。??

翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。??

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。??

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。??

半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。??

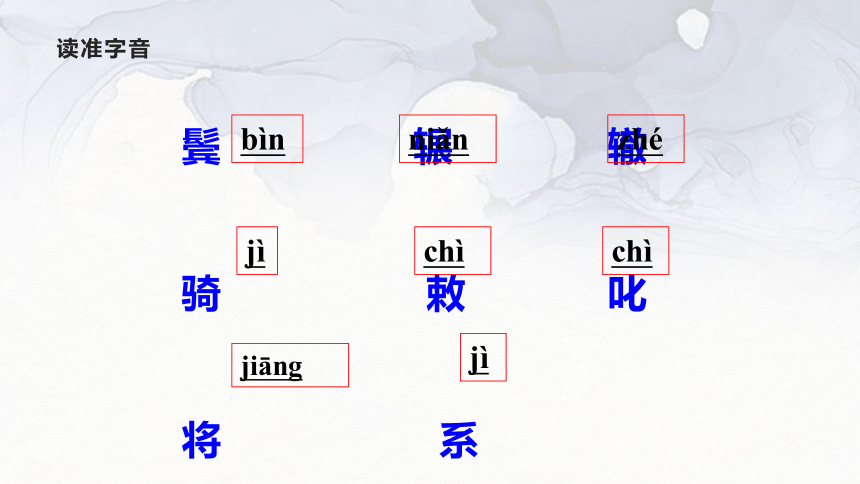

读准字音

鬓 辗 辙

骑 敕 叱

将 系

chì

bìn

jì

chì

jì

zhé

niǎn

jiāng

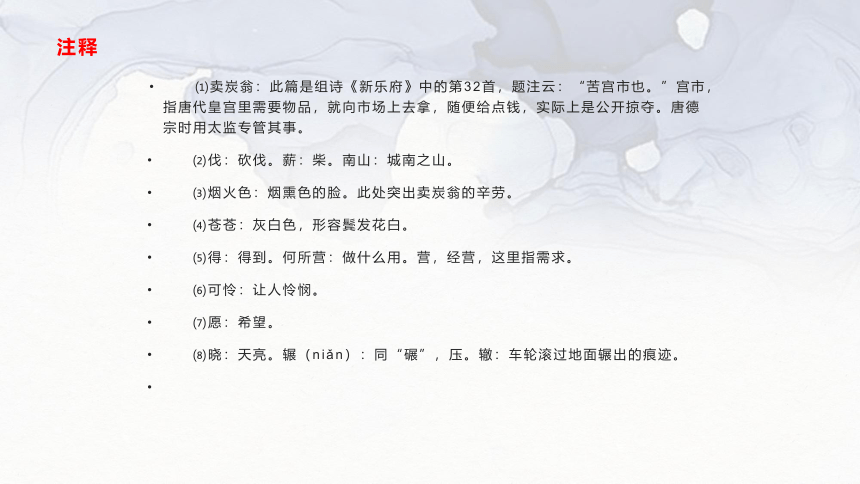

注释

⑴卖炭翁:此篇是组诗《新乐府》中的第32首,题注云:“苦宫市也。”宫市,指唐代皇宫里需要物品,就向市场上去拿,随便给点钱,实际上是公开掠夺。唐德宗时用太监专管其事。

⑵伐:砍伐。薪:柴。南山:城南之山。

⑶烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

⑷苍苍:灰白色,形容鬓发花白。

⑸得:得到。何所营:做什么用。营,经营,这里指需求。

⑹可怜:让人怜悯。

⑺愿:希望。

⑻晓:天亮。辗(niǎn):同“碾”,压。辙:车轮滚过地面辗出的痕迹。

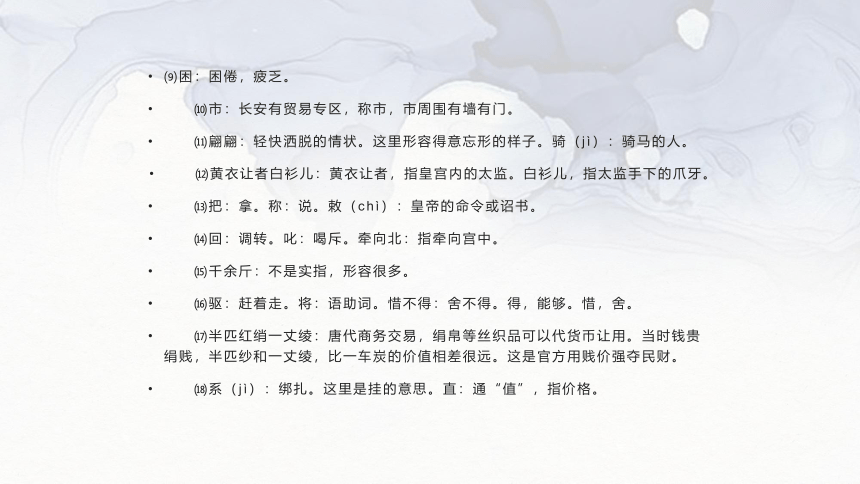

⑼困:困倦,疲乏。

⑽市:长安有贸易专区,称市,市周围有墙有门。

⑾翩翩:轻快洒脱的情状。这里形容得意忘形的样子。骑(jì):骑马的人。

⑿黄衣让者白衫儿:黄衣让者,指皇宫内的太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

⒀把:拿。称:说。敕(chì):皇帝的命令或诏书。

⒁回:调转。叱:喝斥。牵向北:指牵向宫中。

⒂千余斤:不是实指,形容很多。

⒃驱:赶着走。将:语助词。惜不得:舍不得。得,能够。惜,舍。

⒄半匹红绡一丈绫:唐代商务交易,绢帛等丝织品可以代货币让用。当时钱贵绢贱,半匹纱和一丈绫,比一车炭的价值相差很远。这是官方用贱价强夺民财。

⒅系(jì):绑扎。这里是挂的意思。直:通“值”,指价格。

译文

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。

夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。

牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。

太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。

一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。

那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

设疑自探 整体感知

1、诗歌出现了哪些人物?

2、诗歌主要讲了什么故事?

3、围绕炭可以分为哪几个层次?

卖炭翁和黄衣使者白衫儿(宫使)

一个卖炭翁辛苦烧的一车炭最终被宫使用半匹红绡一丈绫掠夺一空

烧炭——运炭——被夺炭

设疑自探 品读诗文

角度一:知道人物形象刻画方法

角度二:学会名句赏析

角度三:体会对比的写作手法

角度四:把握作者的情感

角度五:尝试归纳主旨

角度一:人物形象刻画方法

我设计的问题是:

1 .诗中刻画了两组人物,请分别用一个词概括人物形象。

2.本诗中有哪几种人物描写方法,举出诗句进行说明?

满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑

肖像描写

烧炭艰辛、生活困苦

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。? ?

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。?

心理描写

生活困苦、艰辛

肖像描写

夜来城外一尺雪,晓 炭车 冰辙。? ?

牛困人饥日已高,市南门外泥中 。?

动作描写

运炭的艰难

驾

辗

歇

翩翩两骑来是谁?

黄衣使者白衫儿。

肖像描写

趾高气扬、得意忘形

手把文书口称敕,

回车叱牛牵向北。

动作描写

仗势凌人、蛮不讲理

一车炭,千余斤,宫使驱将 。? ?

半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

心理描写

炭被掠夺,虽然舍不得,但无可奈何。

惜不得

针对角度二:学会名句赏析

示例一:满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑

他满脸灰尘,完全是烟熏火燎的颜色;两鬓花白,十个指头就如乌炭一样黑。诗人用简练的笔触勾勒出人物外貌,抓住三个部位(脸、鬓、手)、三种颜色(脸是焦黄色,鬓发是灰白,十指是乌黑),形象地描绘出卖炭翁的生存状态:一是劳动的艰辛,一是年岁已老。后一句中,“苍苍”与“黑”形成鲜明对照。

针对角度二:学会名句赏析

示例二: 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食

卖了炭得到一点钱,拿来做什么用呢?只不过是为了身上的衣裳和口中的饭食。卖炭翁年老体衰,却仍不得不在深山从事繁重艰辛的体力劳动,究竟是为什么?这两句作了回答。这一问一答,让文章不显呆板,文势跌宕起伏。其贫困悲惨的境遇已经说明了生活的不幸,然而不幸还不止这些。因此,这又为下文作了铺垫。

针对角度二:学会名句赏析

示例三: 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒

可怜他身上的衣服破旧又单薄,但他却担心炭价太低,只盼望天气更加寒冷。“衣正单”,本该希望天暖,然而却“愿天寒”,只因为他把解决衣食问题的全部希望都寄托在“卖炭得钱”上。这两句写出了主人公艰难的处境和复杂矛盾的内心活动。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情,不平之感,自在不言之中。

针对角度三:对比的写作手法

我设计的问题是:

1文中多处运用了对比,请分别找出,并说说各自的作用。

“一车炭,千余斤”与“半匹红一丈绫” 对比,写出了宫使掠夺的残酷;“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊:劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理;“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

针对角度四:把握作者的情感

我设计的问题是:

作者对卖炭翁给予深切的同情,对宫市的暴行进行了揭露,你从什么地方可以看出来?

针对角度五:尝试归纳主旨

我设计的问题是:本诗通过记叙( ),揭露了( )的罪恶和( )的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的( )。

卖炭翁

宫使

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

生活困苦艰辛

夺炭

(肖像、心理、动作描写)

对比

通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。

(肖像、动作描写)

仗势凌人

蛮横冷酷

考考你

李白 诗豪

杜甫 诗佛

王维 诗仙

李贺 诗圣

刘禹锡 诗鬼

世上疮痍,诗中圣哲,社会病态,振笔疾呼。

民间疾苦,笔底波澜,百姓疾苦,震撼人心。

郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联

茅屋为秋风所破歌

杜甫

杜甫(712-770),字子美,因居少陵,自称少陵布衣、少陵野老,因其做左拾遗、检校工部员外郎,称杜拾遗、杜工部,唐代伟大的现实主义诗人。有《杜工部集》,与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 诗风“沉郁顿挫”,语言精炼传神,对后世诗人影响极大,他被誉为“诗圣”。《茅屋为秋风所破歌》选自《杜工部诗》。

作者简介

杜甫:现实主义诗人。

理想: “致君尧舜上,再 使风俗淳”——《奉赠韦丞丈二十二韵》。

(辅佐皇上,使之成为堪与历史上的尧舜相比肩的有道明君,让老百姓过上男耕女织、秩序良好、民风淳朴的生活。 )

“诗史”、“诗圣”

《望岳》

《石壕吏》

《春望》

《茅屋为秋风所破歌》

析诗题

“茅屋”,即杜甫于肃宗上元年(760),在朋友帮助下,在成都浣花溪 边盖起草堂。

为”读wéi,在这里“--为---所”被动句式。

歌,古诗体裁之一,通称“歌行体”。

因“茅屋为秋风所破”而“歌”,这是一首即事抒情诗。

“歌行体”

歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

杜甫生于士大夫家庭,怀有“致君尧舜上”的理想,却因奸臣李林甫当道,屡试不第,756年才得一小官,“安史之乱”时被俘,757年逃出虎口,投奔肃宗,任左拾遗。759年,关内大饥,遂弃官西行至成都,在西郊浣花溪盖一间茅屋栖身。后遇大风吹破此屋,乃作此歌。

时代背景

读准下列画线字的读音:

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳

飘 转

zhuǎn

俄 顷

广 厦

shà

qǐng

xiàn

sāng

丧 乱

见 此屋

háo

juàn

cháng

bì

wù

chóng

qīn

ào

自学检查

朗诵要求

1、读准字音。

2、注意朗读技巧:(1)注意语调的高低

(2)语速的快慢

(3)语音的轻重

(4)停顿是否恰当

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

下者飘转沉塘坳。

(秋深)

(怒吼)

(在这里是虚数,表示多)

(江边的地方)

(高高的树梢)

(茅草飞得低的)

(落)

理解词义:

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,

归来倚仗自叹息。

(竟然忍心这样)

(做动词)

(公开,与”对面”呼应)

(呼喊也没有结果)

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

(一会儿)

(像墨一样黑。名词作动词用)

(衾qīn:被子)

(睡觉不老实)

(被里子)

(雨点细密,像下垂的麻线)

(睡得很少.指失眠)

(何由:即“由何”.由:凭。)

(彻:到天明.作动词)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,

风雨不动安如山!

呜呼!何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!

(怎能得到.安:疑问代词:怎么)

(全部庇覆)

(所有贫苦人)

(安稳得像山一样)

(见xiàn:同”现”)

(小屋)

八月,秋已深了,狂风怒吼,把我草屋上的几层茅草都卷走了。

茅草飘飞,飞过江去,散落在江边上,其中飞得高的茅草,挂在高高的枝头,飞得低的茅草,飘飘悠悠,落在深塘的水边。

翻译课文

南村边上的一群顽童,欺负我年老体弱,竟忍心这样当面做“贼”,公开地抱着散落在地的茅草,溜进竹林里去。

我喊得唇焦口干也没有效果,只好回来靠着手杖独自叹息。

一会儿,风停了,乌云像墨一样黑,秋天的天空乌云密布,天也渐近黄昏,黑了下来。

盖了多年的被子,又硬又冷,像铁一样,娇惯的儿子因为睡相不好,把被里都蹬破了。因为屋漏,床上没有一块干燥的地方,而雨水还像麻线一样不断流。

哪里能得到千万间高大的房屋,普遍地遮蔽天下贫寒的读书人,让他们都喜笑颜开,而高大的房屋在狂风暴雨中也不会倾倒,安稳得像山一样。

啊!什么时候,我的眼前能一下子出现这样高大的房屋,我自己即使茅屋被狂风吹破,被冻死了也心满意足!

抓情节 入情境

试抓关键词

拟写各段小标题

再读课文

1、请在诗中分别找出写景记事部分和直抒胸臆部分。并分别用四字词语概括四段的内容。

2、想想每一诗节中蕴涵着诗人什么样的感情?你能用含“痛”的二字词语分别概括吗?这感情的表达又有什么联系和变化?

秋风破屋 — 群童盗茅— 破屋漏雨— 企盼广厦

痛惜——痛心——痛苦 ——痛忧

情感升华,由记叙一家之苦到大抒忧国忧民之情

忧民生疾苦,察人间冷暖的济世情怀

第一节赏析:

1、作者用哪个词语来描写秋风?

(怒号)

2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?

(“怒号”说明风之大,风之猛烈和无情。同时,它运用了拟人的手法。)

3、“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

( “卷”字好。即形象又有力度。)

4、后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

(还有:“飞”——“洒”——“挂”——“飘转”——“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的动感场面。)

第二节赏析:

1、落在地上的茅草拾回来还是可以修理茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

(诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴啊。)

3、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?

( 一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。)

2、群童为何抱茅?

(本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮。也许还有更深层的原因-----譬如:社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,到不如说是生社会的气,动乱的社会造成人民贫困、灾难。)

第三节赏析:

1、茅屋被风吹破之后,最怕什么?

(下雨)

2、文中的哪两个句子表现了作者的这种痛苦难眠的心情?

(自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻)

第四节赏析:

1、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )

2、由此可见杜甫是一个怎样的人?

( 忧国忧民 )

由此可见,杜甫是一个怎样的人? 杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你的理解。

诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

全诗描写诗人饱经离乱、困苦凄凉的生活,体现要让天下寒士得到欢乐的情怀,由己及人,感人至深。特别是最后一段集中表现了诗人忧国忧民的崇高思想境界。

小结

茅屋为秋风所破歌

秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝

广厦千万间

写 景 记 事

直抒胸臆

自 己

天下寒士

推己及人 忧国忧民

战争

你能围绕“战争”的话题说一句什么吗?

仿说训练:

幸福是一种感觉,是一种体验,

一个人常常是得到幸福时浑然不觉,

一旦失去才认识其价值。正所谓:

温饱 是一种幸福,饥饿 才能体会;

健康 是一种幸福,病痛 才能体会;

是一种幸福, 才能体会。

石 壕 吏

杜甫

背景简介

758年,为平息安史之乱,唐将郭子仪、李光粥等九位节度使,率兵二十万围攻安庆绪所占的邺郡。胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上后军内部矛盾重重,形势发生了很大变化。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩渍。郭子仪等退守河阳(现河南省孟县西),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、渲关等地,根据自己目睹的事实,写了一组诗《三吏三别》,《石壕吏》就是其中的一篇。这首诗,叙述差变乘夜捉人,连衰年老妇也被抓服役的故事,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。

三吏:《新安吏》《石壕吏》

《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》

《无家别》

复习杜甫的《三吏》、《三别》:

整体感知:

2、画出难懂的句子,与同桌交流,然后举手发问。

3、准备复述故事。

1、从内容上看,这是叙事诗还是抒情诗?类似的诗歌我们

还学过什么?

叙事诗。

《木兰诗》。

这首诗叙述了一个怎样的故事?

诗人夜投石壕村,看到官吏捉人的故事。

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

石壕吏

sh?,防守

y?,越过

Yù,老妇

yè,小声哭泣

新近

想一想

文章开头四句是故事的发生,写了几个人几件事?哪一句预示有一场灾难降临?

有吏夜捉人

四个人,四件事。

(齐读第一节)

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

研读赏析:

想一想

在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?

全篇围绕哪两个字展开的?

老翁逾墙走 老妇出门看

捉人

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

写故事的展开。在差役怒呼、老妇苦啼声中,一个饱受战祸的家庭的种种不幸,一步步展示出来。

(齐读第二节)

想一想

想一想

老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?

一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体

……

听妇前致词

(齐读第三节)

想一想

老妇一家三男被征,说明了什么?

三男已死二男,又说明了什么?

说明兵役之苛酷及战争之惨烈。

存者且偷生,死者长已矣!

活着的人苟且偷生,死去的人就永远地去了。可见战争使百姓民不聊生。老妇希望以自家处境来博得差吏的同情,高抬贵手。

想一想

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

差吏并不理会老妇人的哭诉,仍然逼老妇家出差役。老妇人只得回答,家里没有男人了(隐去老翁),只有吃奶的孙子和喂奶的母亲,寡媳衣不蔽体,贫困可知,也可见战争破坏之严重。

想一想

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

差吏仍是追问不放。老妇自请赴役,仍从掩护老翁出发。力虽衰而请赴役,并请即刻动身,故作恳切,凄苦之情溢于言表。

想一想

插上想象的翅膀

老妇的话不是一口气说出来的,

而是吏一步步逼问出来的。试

据此想象吏与老妇对话的情景。

石壕吏:____________________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新

战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:____________________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:____________________________

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:____________________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:____________________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河

阳役,犹得备晨炊。

“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”中 “如”字用得很含蓄,假如没人哭,作者为何有此感觉?假如有人在哭,那么会是谁在哭呢?

(齐读最后一节)

想一想

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

骚乱终于停息,在死寂一般的深夜,仍听到抽泣之声,也许是寡媳在哭泣,也许是更多的人在哭泣。诗人第二天天明上路时,只跟老翁告别。一夜之间,经此巨变,凄苦、悲愤,尽在不言中。

最后四句写故事结局——这个饱受战祸的家庭又遭

沉重的一击。

留下无限的想象空间

老翁的命运

老妪的命运

寡妻的命运

乳孙的命运

归纳小结

天明――告辞――结局:

暮――投宿――开端:

夜――住宿――发展:

高潮:

线索:诗人的行踪

时间顺序

有吏夜捉人

听妇前致词

请从吏夜归

独与老翁别

夜久

语言品味:

分析红体字的意境

1、有吏夜捉人

表现捕吏对村民突袭搜捕,令人惊骇。

2、老妇出门看

表现老妇很机警,为老翁出逃作掩护。

3、急应河阳役

既表现老妇想快些让家庭脱离危险的心情,

也表明前方战事紧急。

4、独与老翁别

老妇被抓,儿媳不得出面,只有与逃回的

老翁告别,表现出家庭残破的凄惨景象。

复述故事:

不要求逐字逐句翻译,

说出大意就可以了。

走进石壕村——

比一比

比一比

1、有感情地大声朗读全诗,根据对

内容的理解,力争以最短的时间

背出全诗。

2、检查背诵。

讨论:

作者耳闻目睹了石壕吏捉人的全过

程,但他始终却做了一个旁观者,你如何

评价?

根据你的理解,你能用自己的话

概括本诗的主题吗?

讨论

诗歌叙述了捕吏乘夜捉人,连老妇人也未能幸免的故事,表达了诗人对人民饱受战祸的深切同情,同时也含蓄地揭露了捕吏的凶残。

小结

安史之乱中,陈陶之战,四万唐军一日内为国捐躯;潼关战役,二十万唐军全军覆灭;邺城战役失利,郭子仪、李光弼等所率唐军战马万匹只剩三千,甲杖十万,几乎全部丧尽…… 《石壕吏》是中学语文课本的传统名篇,其凝重沉郁的风格感染着一代又一代学生。诗中表达了作者对战乱中遭受苦难的人们的深切同情,从中我们也看出了作者的矛盾心理。

(歌颂老妇勇于承担苦难的精神,支持唐王朝的平叛战争,希望能取得胜利;又写出老妇一家的悲惨遭遇,表明他为战争给人们带来的巨大灾难而深感悲痛。)

集体背诵全诗

观看视频分析

修辞

对偶

拟人

夸张

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

反复

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

分析比较

这三首诗在内容和体裁上有什么不同?

1、内容:

前两者属抒情诗,后一首属叙事诗。

2、体裁:

《望岳》、《石壕吏》属古体诗,《春望》属律诗。

古体诗字数、句数不限,可以换韵。近体诗也叫格律诗,又

分绝句和律诗等,它受格律的严格限制。《春望》属五言律

诗,《望岳》像律诗,但由于不合格律,当属古体诗。

拓展练习

在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

在松树下,我询问童子,

他说师傅采药去了。只

知道他就在这个山里,

然而山高云深,真不知

道他在哪里。

课堂练习

1、写出战争苛酷的句子: 。

2、“吏呼一何怒!妇啼一何苦!” 这两句属 写法,

作用是 。

3、妇人致词内容分三层:

第一层:三子从军,两儿战死。

第二层:

第三层:

三男邺城戍、二男新战死

对比

突出差役的凶狠及战乱给老百姓带来的痛苦

家无壮男,十分贫困。

为保家庭,自请服役。

作业——

1、默写全诗。

2、练笔:把本诗改写成一篇记叙

文或一幕短剧。

yù

yè

juàn

niǎn

zhé

chóng

bìn

jì

háo

piān

chì

chì

bì

顷

衾

兀

丧

2.请用“/”划分下列诗句的朗读节奏。

(1)有孙 母 未去,出入 无 完裙。

(2)安得 广厦 千万间,大庇 天下寒士 俱欢颜!风雨不动 安如山。

(3)可怜 身上 衣正单,心忧 炭贱 愿天寒。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

防守

最近

接近

高耸的样子

谋求、需求

轻快的样子

4.下列句子中有通假字的一项是( )

A.惟有乳下孙

B.卷我屋上三重茅

C.回车叱牛牵向北

D.系向牛头充炭直

D

A

6.根据提示,用诗歌原文填空。

(1)杜甫《石壕吏》中表达老妇丧子的悲痛和含悲度日的句子是:

_____________________________!

(2)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现自己虽然身处穷困之境,

却依然心忧天下寒士的两句诗是:

______________________________________!

(3)《卖炭翁》中以外貌描写表现了卖炭翁劳动的艰辛的句子是:

_______________________________________。

(4)《卖炭翁》中表现卖炭翁的艰难处境和复杂矛盾心理活动的句子是:

_______________________________________。

存者且偷生,死者长已矣

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒

一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,

形成强烈的对比,渲染出差役的蛮横气势,

并为老妇诉说制造出悲愤的情感氛围。

8.“有吏夜捉人”为什么不说“有吏夜征兵”?请谈谈你的看法。

“捉人”带有强迫的意思,有讽刺意味,

折射出战争给人民带来的深重灾难;“征兵”表现的意味平淡。

9.这首诗是用什么方式来表现全诗的主要内容的?有什么好处?

用老妇自述的方式来表现全诗的主要内容。通过老妇的自述,

有力地揭露了封建统治阶级残酷压迫劳动人民的罪行,

可收到如见其人、如闻其声的效果。

这一系列动词生动形象地写出了狂风把茅草吹得四处飞散、遍地都是的情景,

烘托了作者焦灼、苦痛而又无奈的心情。

11.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”这一句属于什么描写?

在诗歌中有什么作用?

环境描写(景物描写)。交代了时间,渲染了悲凉的气氛,

为下文写屋漏做铺垫。

12.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达了诗人心怀天下,忧国忧民的炽热情怀,

袒露了诗人以天下苍生为念的博大胸怀。

“把”“称”“叱”“牵”几个简洁而有力的动词,

形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

14.赏析“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”两句。

这两句话运用了心理描写,细致刻画了卖炭翁在寒冷的天气中穿着

单薄的衣服却希望天气更寒冷的矛盾心理,

深刻地表现出卖炭翁悲惨的处境,

又用“可怜”两字倾注了诗人的无限同情,催人泪下。

15.下列对这首诗分析不正确的一项是( )

A.这是一首叙事诗,反映了宫市给百姓造成的痛苦,表达了诗人对劳动人民的同情。

B.诗的前六句,点出了劳动场所,刻画了卖炭翁艰辛衰老的形象,也为后文写宫使的掠夺罪行做铺垫。

C.诗中老人驾着炭车在冰天雪地里赶往集市,清晨就在市南门外的泥泞中歇息。

D.“宫使驱将惜不得”的“惜”是舍不得的意思,写出了老人的无可奈何和百般不舍。

C

卖炭翁

白居易

导入新课

京城长安附近的终南山上,一个烧炭的老人过着的十分穷苦的生活。在他身上,到底发生了怎样的故事。

教学目标

1.有感情地朗读并背诵这首古诗。

2.初步学会赏析这首古诗

3.感受白居易同情百姓疾苦的思想感情

白居易(772--846),字乐天,自号香山居士,是杜甫之后,唐朝的又一杰出的现实主义诗人,是唐代诗人中作品最多的一个。他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作。”倡导了“新乐府运动”,他曾将自己的诗分为四类:讽喻、闲适、感伤、杂律。他的诗,语言通俗易懂,被称为“老妪能解”。《卖炭翁》是一首叙事讽喻诗。

作者简介

原作题下有题注——

“苦宫市也”

叙事讽喻诗

所谓“宫市”,就是宫廷派宦官(也叫“太监”)到市上去购买物品,任意勒索、掠夺。名为“宫市”,实际上是一种公开的掠夺。是一种极其残酷的剥削方式。

写作背景

这首诗是白居易《新乐府》五十首中的第三十二首,作于元和四年(809)。题下自注:“苦宫市也”,说明了诗的主旨:一是指百姓苦于宫市的巧取豪夺;二是指宦官的恶行,败坏了宫市之名,毁了皇家的声誉。既为民生叫屈,又为皇上担忧。“宫”指皇宫,“市”是买的意思。自唐德宗贞元(785—805)末年起,宫中日用所需,不再经官府承办,由太监直接向民间“采购”,谓之“宫市”,又称“白望”(言使人于市中左右望,白取其物)。太监常率爪牙在长安东市、西市和热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索进奉的“门户钱”及“脚价钱”,百姓深受其害。韩愈《顺宗实录》一语道破:“名为宫市,其实夺之。”

卖炭翁

[唐]白居易

卖炭翁, 伐薪烧炭南山中。??

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。??

卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。??

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。??

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。??

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。??

翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。??

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。??

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。??

半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。??

读准字音

鬓 辗 辙

骑 敕 叱

将 系

chì

bìn

jì

chì

jì

zhé

niǎn

jiāng

注释

⑴卖炭翁:此篇是组诗《新乐府》中的第32首,题注云:“苦宫市也。”宫市,指唐代皇宫里需要物品,就向市场上去拿,随便给点钱,实际上是公开掠夺。唐德宗时用太监专管其事。

⑵伐:砍伐。薪:柴。南山:城南之山。

⑶烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

⑷苍苍:灰白色,形容鬓发花白。

⑸得:得到。何所营:做什么用。营,经营,这里指需求。

⑹可怜:让人怜悯。

⑺愿:希望。

⑻晓:天亮。辗(niǎn):同“碾”,压。辙:车轮滚过地面辗出的痕迹。

⑼困:困倦,疲乏。

⑽市:长安有贸易专区,称市,市周围有墙有门。

⑾翩翩:轻快洒脱的情状。这里形容得意忘形的样子。骑(jì):骑马的人。

⑿黄衣让者白衫儿:黄衣让者,指皇宫内的太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

⒀把:拿。称:说。敕(chì):皇帝的命令或诏书。

⒁回:调转。叱:喝斥。牵向北:指牵向宫中。

⒂千余斤:不是实指,形容很多。

⒃驱:赶着走。将:语助词。惜不得:舍不得。得,能够。惜,舍。

⒄半匹红绡一丈绫:唐代商务交易,绢帛等丝织品可以代货币让用。当时钱贵绢贱,半匹纱和一丈绫,比一车炭的价值相差很远。这是官方用贱价强夺民财。

⒅系(jì):绑扎。这里是挂的意思。直:通“值”,指价格。

译文

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。

夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。

牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。

太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。

一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。

那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

设疑自探 整体感知

1、诗歌出现了哪些人物?

2、诗歌主要讲了什么故事?

3、围绕炭可以分为哪几个层次?

卖炭翁和黄衣使者白衫儿(宫使)

一个卖炭翁辛苦烧的一车炭最终被宫使用半匹红绡一丈绫掠夺一空

烧炭——运炭——被夺炭

设疑自探 品读诗文

角度一:知道人物形象刻画方法

角度二:学会名句赏析

角度三:体会对比的写作手法

角度四:把握作者的情感

角度五:尝试归纳主旨

角度一:人物形象刻画方法

我设计的问题是:

1 .诗中刻画了两组人物,请分别用一个词概括人物形象。

2.本诗中有哪几种人物描写方法,举出诗句进行说明?

满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑

肖像描写

烧炭艰辛、生活困苦

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。? ?

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。?

心理描写

生活困苦、艰辛

肖像描写

夜来城外一尺雪,晓 炭车 冰辙。? ?

牛困人饥日已高,市南门外泥中 。?

动作描写

运炭的艰难

驾

辗

歇

翩翩两骑来是谁?

黄衣使者白衫儿。

肖像描写

趾高气扬、得意忘形

手把文书口称敕,

回车叱牛牵向北。

动作描写

仗势凌人、蛮不讲理

一车炭,千余斤,宫使驱将 。? ?

半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

心理描写

炭被掠夺,虽然舍不得,但无可奈何。

惜不得

针对角度二:学会名句赏析

示例一:满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑

他满脸灰尘,完全是烟熏火燎的颜色;两鬓花白,十个指头就如乌炭一样黑。诗人用简练的笔触勾勒出人物外貌,抓住三个部位(脸、鬓、手)、三种颜色(脸是焦黄色,鬓发是灰白,十指是乌黑),形象地描绘出卖炭翁的生存状态:一是劳动的艰辛,一是年岁已老。后一句中,“苍苍”与“黑”形成鲜明对照。

针对角度二:学会名句赏析

示例二: 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食

卖了炭得到一点钱,拿来做什么用呢?只不过是为了身上的衣裳和口中的饭食。卖炭翁年老体衰,却仍不得不在深山从事繁重艰辛的体力劳动,究竟是为什么?这两句作了回答。这一问一答,让文章不显呆板,文势跌宕起伏。其贫困悲惨的境遇已经说明了生活的不幸,然而不幸还不止这些。因此,这又为下文作了铺垫。

针对角度二:学会名句赏析

示例三: 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒

可怜他身上的衣服破旧又单薄,但他却担心炭价太低,只盼望天气更加寒冷。“衣正单”,本该希望天暖,然而却“愿天寒”,只因为他把解决衣食问题的全部希望都寄托在“卖炭得钱”上。这两句写出了主人公艰难的处境和复杂矛盾的内心活动。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情,不平之感,自在不言之中。

针对角度三:对比的写作手法

我设计的问题是:

1文中多处运用了对比,请分别找出,并说说各自的作用。

“一车炭,千余斤”与“半匹红一丈绫” 对比,写出了宫使掠夺的残酷;“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊:劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理;“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

针对角度四:把握作者的情感

我设计的问题是:

作者对卖炭翁给予深切的同情,对宫市的暴行进行了揭露,你从什么地方可以看出来?

针对角度五:尝试归纳主旨

我设计的问题是:本诗通过记叙( ),揭露了( )的罪恶和( )的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的( )。

卖炭翁

宫使

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

生活困苦艰辛

夺炭

(肖像、心理、动作描写)

对比

通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。

(肖像、动作描写)

仗势凌人

蛮横冷酷

考考你

李白 诗豪

杜甫 诗佛

王维 诗仙

李贺 诗圣

刘禹锡 诗鬼

世上疮痍,诗中圣哲,社会病态,振笔疾呼。

民间疾苦,笔底波澜,百姓疾苦,震撼人心。

郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联

茅屋为秋风所破歌

杜甫

杜甫(712-770),字子美,因居少陵,自称少陵布衣、少陵野老,因其做左拾遗、检校工部员外郎,称杜拾遗、杜工部,唐代伟大的现实主义诗人。有《杜工部集》,与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 诗风“沉郁顿挫”,语言精炼传神,对后世诗人影响极大,他被誉为“诗圣”。《茅屋为秋风所破歌》选自《杜工部诗》。

作者简介

杜甫:现实主义诗人。

理想: “致君尧舜上,再 使风俗淳”——《奉赠韦丞丈二十二韵》。

(辅佐皇上,使之成为堪与历史上的尧舜相比肩的有道明君,让老百姓过上男耕女织、秩序良好、民风淳朴的生活。 )

“诗史”、“诗圣”

《望岳》

《石壕吏》

《春望》

《茅屋为秋风所破歌》

析诗题

“茅屋”,即杜甫于肃宗上元年(760),在朋友帮助下,在成都浣花溪 边盖起草堂。

为”读wéi,在这里“--为---所”被动句式。

歌,古诗体裁之一,通称“歌行体”。

因“茅屋为秋风所破”而“歌”,这是一首即事抒情诗。

“歌行体”

歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

杜甫生于士大夫家庭,怀有“致君尧舜上”的理想,却因奸臣李林甫当道,屡试不第,756年才得一小官,“安史之乱”时被俘,757年逃出虎口,投奔肃宗,任左拾遗。759年,关内大饥,遂弃官西行至成都,在西郊浣花溪盖一间茅屋栖身。后遇大风吹破此屋,乃作此歌。

时代背景

读准下列画线字的读音:

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳

飘 转

zhuǎn

俄 顷

广 厦

shà

qǐng

xiàn

sāng

丧 乱

见 此屋

háo

juàn

cháng

bì

wù

chóng

qīn

ào

自学检查

朗诵要求

1、读准字音。

2、注意朗读技巧:(1)注意语调的高低

(2)语速的快慢

(3)语音的轻重

(4)停顿是否恰当

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

下者飘转沉塘坳。

(秋深)

(怒吼)

(在这里是虚数,表示多)

(江边的地方)

(高高的树梢)

(茅草飞得低的)

(落)

理解词义:

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,

归来倚仗自叹息。

(竟然忍心这样)

(做动词)

(公开,与”对面”呼应)

(呼喊也没有结果)

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

(一会儿)

(像墨一样黑。名词作动词用)

(衾qīn:被子)

(睡觉不老实)

(被里子)

(雨点细密,像下垂的麻线)

(睡得很少.指失眠)

(何由:即“由何”.由:凭。)

(彻:到天明.作动词)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,

风雨不动安如山!

呜呼!何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!

(怎能得到.安:疑问代词:怎么)

(全部庇覆)

(所有贫苦人)

(安稳得像山一样)

(见xiàn:同”现”)

(小屋)

八月,秋已深了,狂风怒吼,把我草屋上的几层茅草都卷走了。

茅草飘飞,飞过江去,散落在江边上,其中飞得高的茅草,挂在高高的枝头,飞得低的茅草,飘飘悠悠,落在深塘的水边。

翻译课文

南村边上的一群顽童,欺负我年老体弱,竟忍心这样当面做“贼”,公开地抱着散落在地的茅草,溜进竹林里去。

我喊得唇焦口干也没有效果,只好回来靠着手杖独自叹息。

一会儿,风停了,乌云像墨一样黑,秋天的天空乌云密布,天也渐近黄昏,黑了下来。

盖了多年的被子,又硬又冷,像铁一样,娇惯的儿子因为睡相不好,把被里都蹬破了。因为屋漏,床上没有一块干燥的地方,而雨水还像麻线一样不断流。

哪里能得到千万间高大的房屋,普遍地遮蔽天下贫寒的读书人,让他们都喜笑颜开,而高大的房屋在狂风暴雨中也不会倾倒,安稳得像山一样。

啊!什么时候,我的眼前能一下子出现这样高大的房屋,我自己即使茅屋被狂风吹破,被冻死了也心满意足!

抓情节 入情境

试抓关键词

拟写各段小标题

再读课文

1、请在诗中分别找出写景记事部分和直抒胸臆部分。并分别用四字词语概括四段的内容。

2、想想每一诗节中蕴涵着诗人什么样的感情?你能用含“痛”的二字词语分别概括吗?这感情的表达又有什么联系和变化?

秋风破屋 — 群童盗茅— 破屋漏雨— 企盼广厦

痛惜——痛心——痛苦 ——痛忧

情感升华,由记叙一家之苦到大抒忧国忧民之情

忧民生疾苦,察人间冷暖的济世情怀

第一节赏析:

1、作者用哪个词语来描写秋风?

(怒号)

2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?

(“怒号”说明风之大,风之猛烈和无情。同时,它运用了拟人的手法。)

3、“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

( “卷”字好。即形象又有力度。)

4、后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

(还有:“飞”——“洒”——“挂”——“飘转”——“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的动感场面。)

第二节赏析:

1、落在地上的茅草拾回来还是可以修理茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

(诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴啊。)

3、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?

( 一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。)

2、群童为何抱茅?

(本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮。也许还有更深层的原因-----譬如:社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,到不如说是生社会的气,动乱的社会造成人民贫困、灾难。)

第三节赏析:

1、茅屋被风吹破之后,最怕什么?

(下雨)

2、文中的哪两个句子表现了作者的这种痛苦难眠的心情?

(自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻)

第四节赏析:

1、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )

2、由此可见杜甫是一个怎样的人?

( 忧国忧民 )

由此可见,杜甫是一个怎样的人? 杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你的理解。

诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

全诗描写诗人饱经离乱、困苦凄凉的生活,体现要让天下寒士得到欢乐的情怀,由己及人,感人至深。特别是最后一段集中表现了诗人忧国忧民的崇高思想境界。

小结

茅屋为秋风所破歌

秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝

广厦千万间

写 景 记 事

直抒胸臆

自 己

天下寒士

推己及人 忧国忧民

战争

你能围绕“战争”的话题说一句什么吗?

仿说训练:

幸福是一种感觉,是一种体验,

一个人常常是得到幸福时浑然不觉,

一旦失去才认识其价值。正所谓:

温饱 是一种幸福,饥饿 才能体会;

健康 是一种幸福,病痛 才能体会;

是一种幸福, 才能体会。

石 壕 吏

杜甫

背景简介

758年,为平息安史之乱,唐将郭子仪、李光粥等九位节度使,率兵二十万围攻安庆绪所占的邺郡。胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上后军内部矛盾重重,形势发生了很大变化。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩渍。郭子仪等退守河阳(现河南省孟县西),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、渲关等地,根据自己目睹的事实,写了一组诗《三吏三别》,《石壕吏》就是其中的一篇。这首诗,叙述差变乘夜捉人,连衰年老妇也被抓服役的故事,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。

三吏:《新安吏》《石壕吏》

《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》

《无家别》

复习杜甫的《三吏》、《三别》:

整体感知:

2、画出难懂的句子,与同桌交流,然后举手发问。

3、准备复述故事。

1、从内容上看,这是叙事诗还是抒情诗?类似的诗歌我们

还学过什么?

叙事诗。

《木兰诗》。

这首诗叙述了一个怎样的故事?

诗人夜投石壕村,看到官吏捉人的故事。

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

石壕吏

sh?,防守

y?,越过

Yù,老妇

yè,小声哭泣

新近

想一想

文章开头四句是故事的发生,写了几个人几件事?哪一句预示有一场灾难降临?

有吏夜捉人

四个人,四件事。

(齐读第一节)

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

研读赏析:

想一想

在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?

全篇围绕哪两个字展开的?

老翁逾墙走 老妇出门看

捉人

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

写故事的展开。在差役怒呼、老妇苦啼声中,一个饱受战祸的家庭的种种不幸,一步步展示出来。

(齐读第二节)

想一想

想一想

老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?

一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体

……

听妇前致词

(齐读第三节)

想一想

老妇一家三男被征,说明了什么?

三男已死二男,又说明了什么?

说明兵役之苛酷及战争之惨烈。

存者且偷生,死者长已矣!

活着的人苟且偷生,死去的人就永远地去了。可见战争使百姓民不聊生。老妇希望以自家处境来博得差吏的同情,高抬贵手。

想一想

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

差吏并不理会老妇人的哭诉,仍然逼老妇家出差役。老妇人只得回答,家里没有男人了(隐去老翁),只有吃奶的孙子和喂奶的母亲,寡媳衣不蔽体,贫困可知,也可见战争破坏之严重。

想一想

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

差吏仍是追问不放。老妇自请赴役,仍从掩护老翁出发。力虽衰而请赴役,并请即刻动身,故作恳切,凄苦之情溢于言表。

想一想

插上想象的翅膀

老妇的话不是一口气说出来的,

而是吏一步步逼问出来的。试

据此想象吏与老妇对话的情景。

石壕吏:____________________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新

战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:____________________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:____________________________

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:____________________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:____________________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河

阳役,犹得备晨炊。

“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”中 “如”字用得很含蓄,假如没人哭,作者为何有此感觉?假如有人在哭,那么会是谁在哭呢?

(齐读最后一节)

想一想

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

骚乱终于停息,在死寂一般的深夜,仍听到抽泣之声,也许是寡媳在哭泣,也许是更多的人在哭泣。诗人第二天天明上路时,只跟老翁告别。一夜之间,经此巨变,凄苦、悲愤,尽在不言中。

最后四句写故事结局——这个饱受战祸的家庭又遭

沉重的一击。

留下无限的想象空间

老翁的命运

老妪的命运

寡妻的命运

乳孙的命运

归纳小结

天明――告辞――结局:

暮――投宿――开端:

夜――住宿――发展:

高潮:

线索:诗人的行踪

时间顺序

有吏夜捉人

听妇前致词

请从吏夜归

独与老翁别

夜久

语言品味:

分析红体字的意境

1、有吏夜捉人

表现捕吏对村民突袭搜捕,令人惊骇。

2、老妇出门看

表现老妇很机警,为老翁出逃作掩护。

3、急应河阳役

既表现老妇想快些让家庭脱离危险的心情,

也表明前方战事紧急。

4、独与老翁别

老妇被抓,儿媳不得出面,只有与逃回的

老翁告别,表现出家庭残破的凄惨景象。

复述故事:

不要求逐字逐句翻译,

说出大意就可以了。

走进石壕村——

比一比

比一比

1、有感情地大声朗读全诗,根据对

内容的理解,力争以最短的时间

背出全诗。

2、检查背诵。

讨论:

作者耳闻目睹了石壕吏捉人的全过

程,但他始终却做了一个旁观者,你如何

评价?

根据你的理解,你能用自己的话

概括本诗的主题吗?

讨论

诗歌叙述了捕吏乘夜捉人,连老妇人也未能幸免的故事,表达了诗人对人民饱受战祸的深切同情,同时也含蓄地揭露了捕吏的凶残。

小结

安史之乱中,陈陶之战,四万唐军一日内为国捐躯;潼关战役,二十万唐军全军覆灭;邺城战役失利,郭子仪、李光弼等所率唐军战马万匹只剩三千,甲杖十万,几乎全部丧尽…… 《石壕吏》是中学语文课本的传统名篇,其凝重沉郁的风格感染着一代又一代学生。诗中表达了作者对战乱中遭受苦难的人们的深切同情,从中我们也看出了作者的矛盾心理。

(歌颂老妇勇于承担苦难的精神,支持唐王朝的平叛战争,希望能取得胜利;又写出老妇一家的悲惨遭遇,表明他为战争给人们带来的巨大灾难而深感悲痛。)

集体背诵全诗

观看视频分析

修辞

对偶

拟人

夸张

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

反复

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

分析比较

这三首诗在内容和体裁上有什么不同?

1、内容:

前两者属抒情诗,后一首属叙事诗。

2、体裁:

《望岳》、《石壕吏》属古体诗,《春望》属律诗。

古体诗字数、句数不限,可以换韵。近体诗也叫格律诗,又

分绝句和律诗等,它受格律的严格限制。《春望》属五言律

诗,《望岳》像律诗,但由于不合格律,当属古体诗。

拓展练习

在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

在松树下,我询问童子,

他说师傅采药去了。只

知道他就在这个山里,

然而山高云深,真不知

道他在哪里。

课堂练习

1、写出战争苛酷的句子: 。

2、“吏呼一何怒!妇啼一何苦!” 这两句属 写法,

作用是 。

3、妇人致词内容分三层:

第一层:三子从军,两儿战死。

第二层:

第三层:

三男邺城戍、二男新战死

对比

突出差役的凶狠及战乱给老百姓带来的痛苦

家无壮男,十分贫困。

为保家庭,自请服役。

作业——

1、默写全诗。

2、练笔:把本诗改写成一篇记叙

文或一幕短剧。

yù

yè

juàn

niǎn

zhé

chóng

bìn

jì

háo

piān

chì

chì

bì

顷

衾

兀

丧

2.请用“/”划分下列诗句的朗读节奏。

(1)有孙 母 未去,出入 无 完裙。

(2)安得 广厦 千万间,大庇 天下寒士 俱欢颜!风雨不动 安如山。

(3)可怜 身上 衣正单,心忧 炭贱 愿天寒。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

防守

最近

接近

高耸的样子

谋求、需求

轻快的样子

4.下列句子中有通假字的一项是( )

A.惟有乳下孙

B.卷我屋上三重茅

C.回车叱牛牵向北

D.系向牛头充炭直

D

A

6.根据提示,用诗歌原文填空。

(1)杜甫《石壕吏》中表达老妇丧子的悲痛和含悲度日的句子是:

_____________________________!

(2)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现自己虽然身处穷困之境,

却依然心忧天下寒士的两句诗是:

______________________________________!

(3)《卖炭翁》中以外貌描写表现了卖炭翁劳动的艰辛的句子是:

_______________________________________。

(4)《卖炭翁》中表现卖炭翁的艰难处境和复杂矛盾心理活动的句子是:

_______________________________________。

存者且偷生,死者长已矣

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒

一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,

形成强烈的对比,渲染出差役的蛮横气势,

并为老妇诉说制造出悲愤的情感氛围。

8.“有吏夜捉人”为什么不说“有吏夜征兵”?请谈谈你的看法。

“捉人”带有强迫的意思,有讽刺意味,

折射出战争给人民带来的深重灾难;“征兵”表现的意味平淡。

9.这首诗是用什么方式来表现全诗的主要内容的?有什么好处?

用老妇自述的方式来表现全诗的主要内容。通过老妇的自述,

有力地揭露了封建统治阶级残酷压迫劳动人民的罪行,

可收到如见其人、如闻其声的效果。

这一系列动词生动形象地写出了狂风把茅草吹得四处飞散、遍地都是的情景,

烘托了作者焦灼、苦痛而又无奈的心情。

11.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”这一句属于什么描写?

在诗歌中有什么作用?

环境描写(景物描写)。交代了时间,渲染了悲凉的气氛,

为下文写屋漏做铺垫。

12.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达了诗人心怀天下,忧国忧民的炽热情怀,

袒露了诗人以天下苍生为念的博大胸怀。

“把”“称”“叱”“牵”几个简洁而有力的动词,

形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

14.赏析“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”两句。

这两句话运用了心理描写,细致刻画了卖炭翁在寒冷的天气中穿着

单薄的衣服却希望天气更寒冷的矛盾心理,

深刻地表现出卖炭翁悲惨的处境,

又用“可怜”两字倾注了诗人的无限同情,催人泪下。

15.下列对这首诗分析不正确的一项是( )

A.这是一首叙事诗,反映了宫市给百姓造成的痛苦,表达了诗人对劳动人民的同情。

B.诗的前六句,点出了劳动场所,刻画了卖炭翁艰辛衰老的形象,也为后文写宫使的掠夺罪行做铺垫。

C.诗中老人驾着炭车在冰天雪地里赶往集市,清晨就在市南门外的泥泞中歇息。

D.“宫使驱将惜不得”的“惜”是舍不得的意思,写出了老人的无可奈何和百般不舍。

C

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读