第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(40张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 11:27:47 | ||

图片预览

文档简介

第3课

中国近代至当代政治制度的演变

课程标准

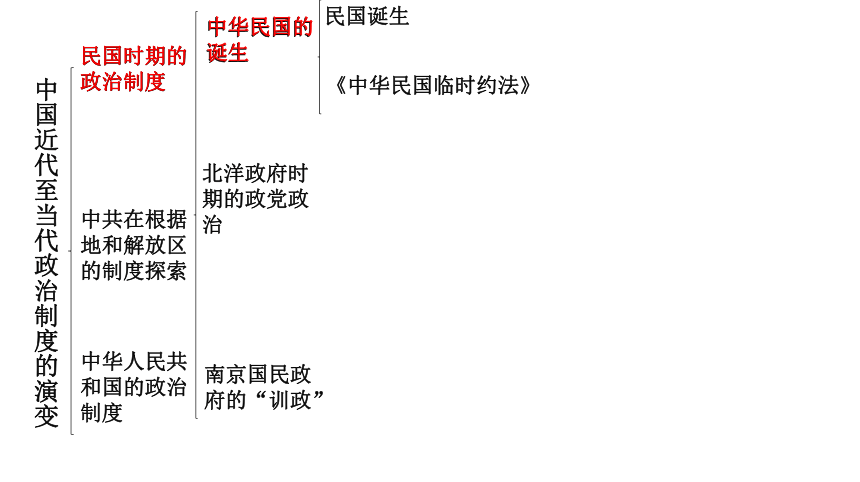

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

中华民国的诞生

民国诞生

《中华民国临时约法》

中华民国的诞生

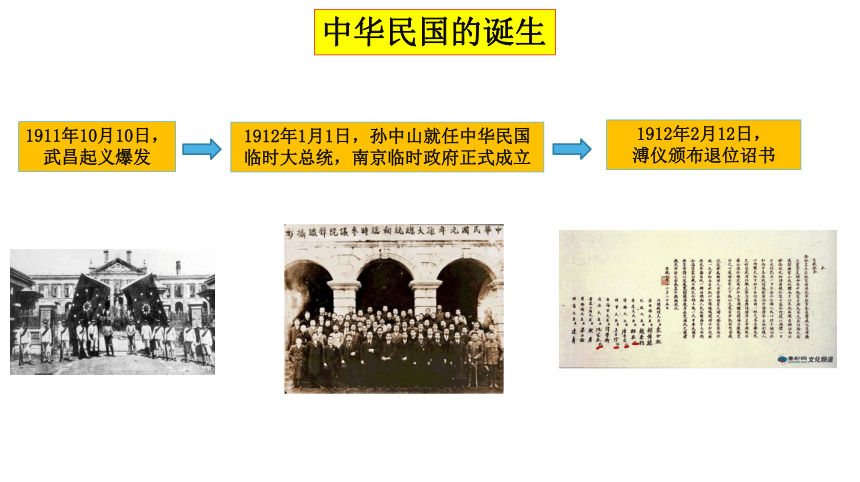

1911年10月10日,武昌起义爆发

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立

1912年2月12日,

溥仪颁布退位诏书

《中华民国临时约法》

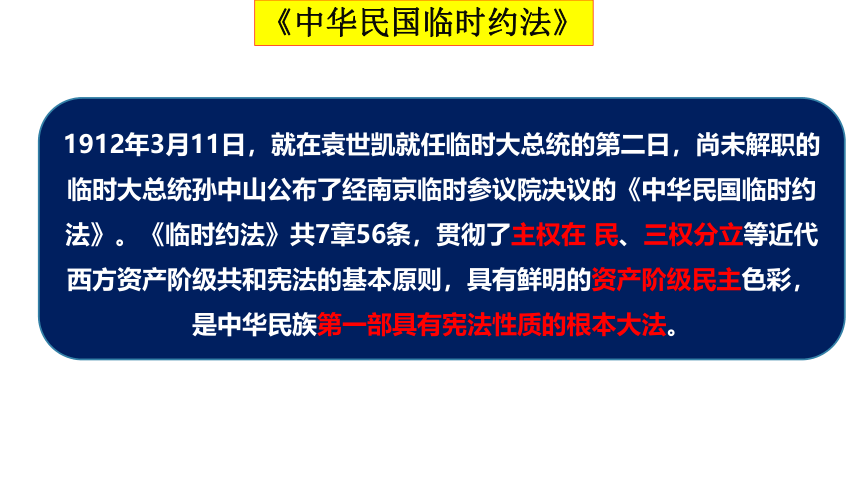

1912年3月11日,就在袁世凯就任临时大总统的第二日,尚未解职的临时大总统孙中山公布了经南京临时参议院决议的《中华民国临时约法》。《临时约法》共7章56条,贯彻了主权在 民、三权分立等近代西方资产阶级共和宪法的基本原则,具有鲜明的资产阶级民主色彩,是中华民族第一部具有宪法性质的根本大法。

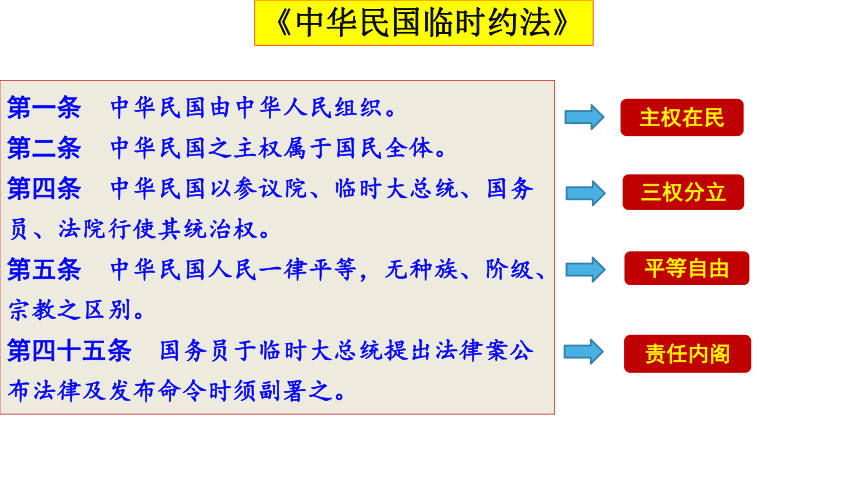

第一条 中华民国由中华人民组织。

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

平等自由

责任内阁

责任内阁制

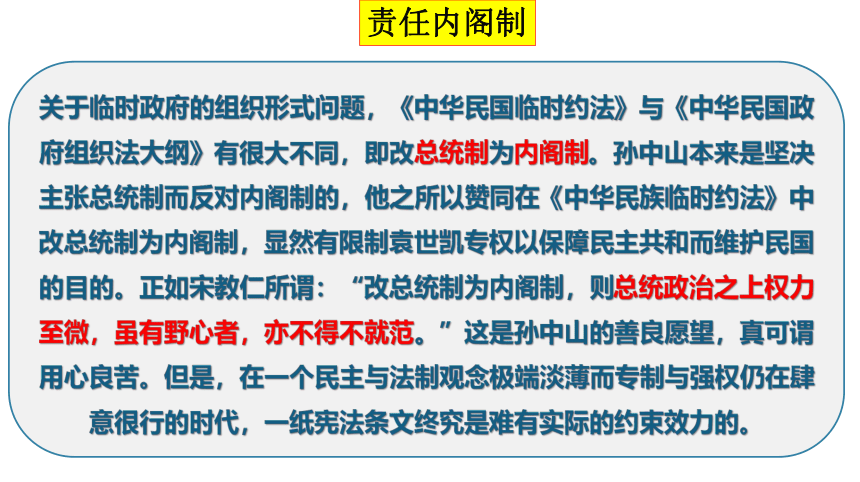

关于临时政府的组织形式问题,《中华民国临时约法》与《中华民国政府组织法大纲》有很大不同,即改总统制为内阁制。孙中山本来是坚决主张总统制而反对内阁制的,他之所以赞同在《中华民族临时约法》中改总统制为内阁制,显然有限制袁世凯专权以保障民主共和而维护民国的目的。正如宋教仁所谓:“改总统制为内阁制,则总统政治之上权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这是孙中山的善良愿望,真可谓用心良苦。但是,在一个民主与法制观念极端淡薄而专制与强权仍在肆意很行的时代,一纸宪法条文终究是难有实际的约束效力的。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

北洋政府时期的政党政治

北洋政府时期

以1912年袁世凯篡权开始,至1928年张学良东北易帜,接受南京国民政府领导结束。袁世凯以及其后控制中央政府的皖系、直系均出身于北洋军阀,故称北洋军阀统治。

北洋政府代表大买办和大地主阶级的利益,对内独裁对外卖国,但此时期,也是中国社会转型的重要时期。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

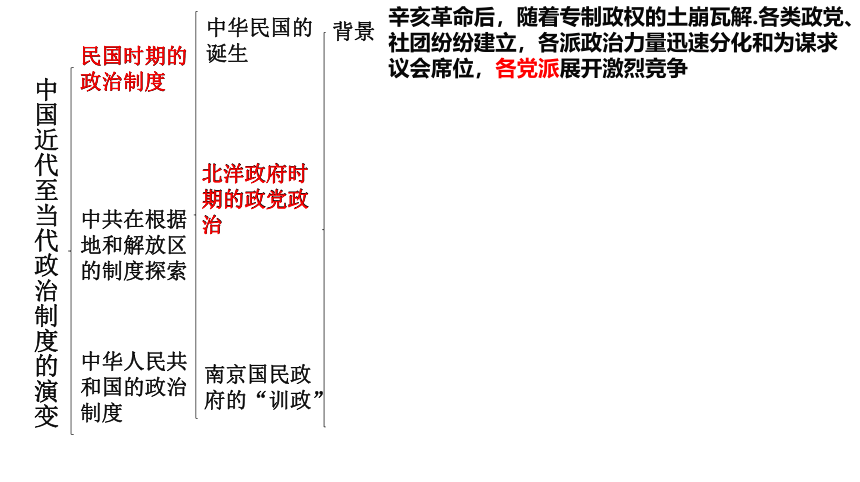

北洋政府时期的政党政治

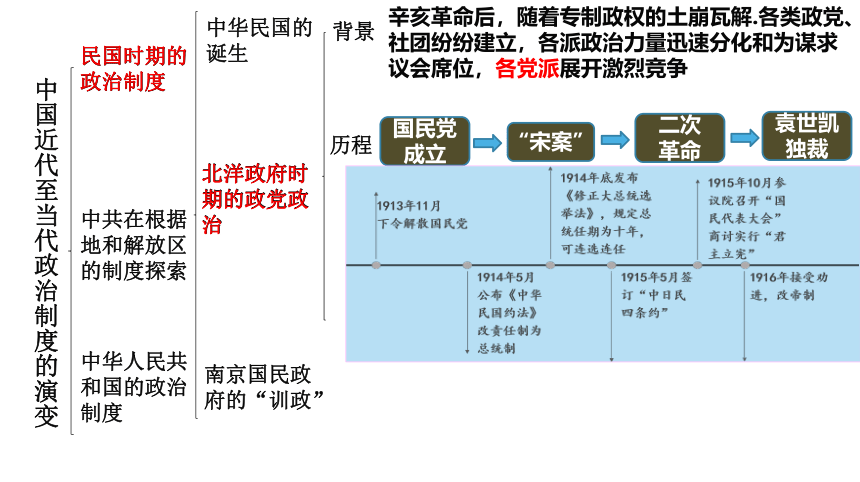

背景

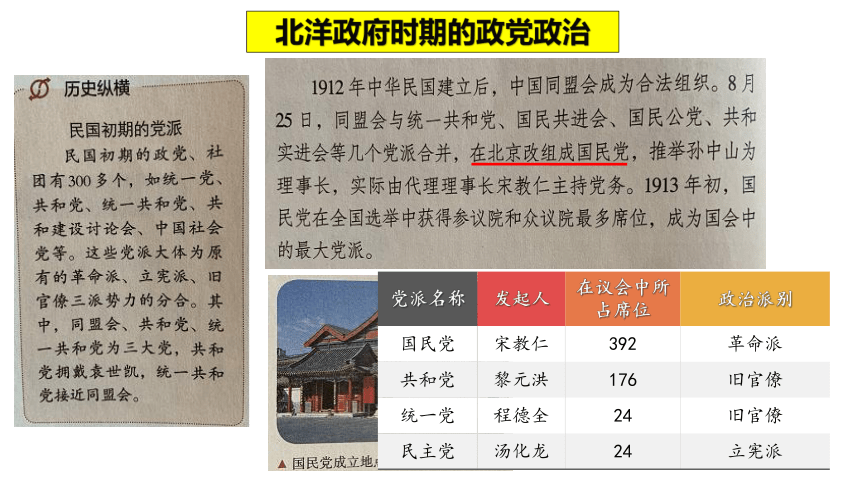

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争

党派名称

发起人

在议会中所占席位

政治派别

国民党

宋教仁

392

革命派

共和党

黎元洪

176

旧官僚

统一党

程德全

24

旧官僚

民主党

汤化龙

24

立宪派

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

北洋政府时期的政党政治

背景

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争

历程

国民党成立

“宋案”

二次

革命

袁世凯独裁

1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治

国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。 这威胁到了袁世凯的独裁统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。

宋教仁被杀,孙中山力主武装讨袁,国民党发动了“二次革命”。由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,二次革命很快被镇压下去。

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中华帝国洪宪元年”

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

南京国民政府的“训政”

军政

早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。

1924年国民党一大到1928年占领北京

训政

革命党,即国民党,代表民众行使国家主权;同时,要在各地训练民众实行自治。通过选举县长、召开县代表大会和制定法律,以便县一级能充分实行自治,这样民众才能受到教育,准备进入革命的第三阶段,即民主的宪政时期。

1928年国民党完成形式上统一到1948年行宪国大后国民政府改组为总统府

宪政

孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

1948年国民政府改组为总统府以后

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的初衷

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

国民党的现实

主权在民

一党专政

就在国民党“行宪国大”期间,延安重新被西北人民解放军收复,这是很有象征意义的变动。会议闭幕的前一天,中共中央发布纪念五一节口号,提出:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”“为着打倒蒋介石建立新中国而共同奋斗!”中共成立民主联合政府的主张,得到各民主党派和无党派民主人士的热烈响应。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

宪法大纲

土地法

劳动法

人事任免

《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定了红色政权的阶级本质和组织形式。其第2条规定,中华苏维埃共和国“是工人和农民的民主专政的国家”“苏维埃全部政权是属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众的”“中华苏维埃共和国之最高政权为全国工农兵苏维埃代表大会”。中华苏维埃共和国公民,有权“直接选派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务”。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试

抗战时期

背景

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地

政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员

③实行三三制原则

抗战时期抗日民主政权的建设

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

共产党员

非党进步人士

中间人士

三三制

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,

选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。这次选举全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

特点:适合普通群众;层层普选;贯彻“三三制”原则。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试

抗战时期

背景

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地

政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员

③实行三三制原则

意义

进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

解放战争时期

背景

解放战争期间,战局的发展变化和解放区的日益扩大

措施

设行政区

材料 1948年8月,华北临时人民代表大会召开,选举产生了华北人民政府,标志着大行政区制开始实施。随后,中原临时人民政府、华北人民政府等大行政区人民政权相继建立。

——齐鹏飞《中共在新中国成立前夕对于“国家统一”目标和模式理论探索以及历史选择——一种基于历史文献的梳理和阐释》

东北局:1945.9

西北局:1945.10

华东局:1945.12

华北局:1948.5

中南局:1949.6

西南局:1949.7

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

解放战争时期

背景

解放战争期间,战局的发展变化和解放区的日益扩大

措施

设行政区

在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位

《论人民民主专政》

为建立人民共和国奠定了理论基础

时期

制度建设

地区

意义

土地革命

苏维埃政权

农村革命根据地

创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验

抗日战争

边区政府、参议会,三三制原则

抗日根据地

巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础

解放战争

行政区

解放区

加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

人民代表大会制度

初步确立

1949年《共同纲领》

正式建立

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

恢复完善

改革开放新时期

1982年宪法

遭到破坏

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

曲折破坏

规定“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”

1982年通过的《中华人民共和国宪法》进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。制度建设取得许多重要进展,如改进选举制度,把直接选举的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期(每届5年);赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

1949年

新政协召开,标志着中国共产党领导的多党合作政治协商制度的确立

基本内容

政党关系

中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心

各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共

是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织

政协性质

基本职能

是政治协商、民主监督和参政议政

1949年

1956年

1982年

十六字方针 长期共存、互相监督、

肝胆相照、荣辱与共

新政协召开,标志着中国共产党领导的多党合作政治协商制度的确立

改革开放以后,中共中央进一步明确多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策;1993年,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上了制度化轨道。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

民族区域自治制度

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

国家治理体系和治理能力的建设

①2013年11月,中共十八届三中全会决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标

②2019年,中共十九届四中全会,通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势

①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制

机制等具体制度有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

④既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

早期民国政府时期

北洋政府统治时期

南京国民政府统治时期

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

土地革命战争时期的制度探索:中华苏维埃政权

抗日战争时期的制度探索:抗日民主政权

解放战争时期的制度探索

人民代表大会制度

1954年宪法、1982年宪法

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

国家治理体系和治理能力的现代化

中国特色社会主义制度“三个有机结合”和评价

中华人民共和国的政治制度

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

中国近代至当代政治制度的演变

课程标准

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

中华民国的诞生

民国诞生

《中华民国临时约法》

中华民国的诞生

1911年10月10日,武昌起义爆发

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立

1912年2月12日,

溥仪颁布退位诏书

《中华民国临时约法》

1912年3月11日,就在袁世凯就任临时大总统的第二日,尚未解职的临时大总统孙中山公布了经南京临时参议院决议的《中华民国临时约法》。《临时约法》共7章56条,贯彻了主权在 民、三权分立等近代西方资产阶级共和宪法的基本原则,具有鲜明的资产阶级民主色彩,是中华民族第一部具有宪法性质的根本大法。

第一条 中华民国由中华人民组织。

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

平等自由

责任内阁

责任内阁制

关于临时政府的组织形式问题,《中华民国临时约法》与《中华民国政府组织法大纲》有很大不同,即改总统制为内阁制。孙中山本来是坚决主张总统制而反对内阁制的,他之所以赞同在《中华民族临时约法》中改总统制为内阁制,显然有限制袁世凯专权以保障民主共和而维护民国的目的。正如宋教仁所谓:“改总统制为内阁制,则总统政治之上权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这是孙中山的善良愿望,真可谓用心良苦。但是,在一个民主与法制观念极端淡薄而专制与强权仍在肆意很行的时代,一纸宪法条文终究是难有实际的约束效力的。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

北洋政府时期的政党政治

北洋政府时期

以1912年袁世凯篡权开始,至1928年张学良东北易帜,接受南京国民政府领导结束。袁世凯以及其后控制中央政府的皖系、直系均出身于北洋军阀,故称北洋军阀统治。

北洋政府代表大买办和大地主阶级的利益,对内独裁对外卖国,但此时期,也是中国社会转型的重要时期。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

北洋政府时期的政党政治

背景

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争

党派名称

发起人

在议会中所占席位

政治派别

国民党

宋教仁

392

革命派

共和党

黎元洪

176

旧官僚

统一党

程德全

24

旧官僚

民主党

汤化龙

24

立宪派

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

北洋政府时期的政党政治

背景

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争

历程

国民党成立

“宋案”

二次

革命

袁世凯独裁

1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治

国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。 这威胁到了袁世凯的独裁统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。

宋教仁被杀,孙中山力主武装讨袁,国民党发动了“二次革命”。由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,二次革命很快被镇压下去。

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中华帝国洪宪元年”

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华民国的诞生

北洋政府时期的政党政治

民国时期的政治制度

南京国民政府的“训政”

南京国民政府的“训政”

军政

早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。

1924年国民党一大到1928年占领北京

训政

革命党,即国民党,代表民众行使国家主权;同时,要在各地训练民众实行自治。通过选举县长、召开县代表大会和制定法律,以便县一级能充分实行自治,这样民众才能受到教育,准备进入革命的第三阶段,即民主的宪政时期。

1928年国民党完成形式上统一到1948年行宪国大后国民政府改组为总统府

宪政

孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

1948年国民政府改组为总统府以后

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的初衷

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

国民党的现实

主权在民

一党专政

就在国民党“行宪国大”期间,延安重新被西北人民解放军收复,这是很有象征意义的变动。会议闭幕的前一天,中共中央发布纪念五一节口号,提出:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”“为着打倒蒋介石建立新中国而共同奋斗!”中共成立民主联合政府的主张,得到各民主党派和无党派民主人士的热烈响应。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

宪法大纲

土地法

劳动法

人事任免

《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定了红色政权的阶级本质和组织形式。其第2条规定,中华苏维埃共和国“是工人和农民的民主专政的国家”“苏维埃全部政权是属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众的”“中华苏维埃共和国之最高政权为全国工农兵苏维埃代表大会”。中华苏维埃共和国公民,有权“直接选派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务”。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试

抗战时期

背景

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地

政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员

③实行三三制原则

抗战时期抗日民主政权的建设

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

共产党员

非党进步人士

中间人士

三三制

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,

选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。这次选举全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

特点:适合普通群众;层层普选;贯彻“三三制”原则。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

土地革命时期

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试

抗战时期

背景

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地

政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员

③实行三三制原则

意义

进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

解放战争时期

背景

解放战争期间,战局的发展变化和解放区的日益扩大

措施

设行政区

材料 1948年8月,华北临时人民代表大会召开,选举产生了华北人民政府,标志着大行政区制开始实施。随后,中原临时人民政府、华北人民政府等大行政区人民政权相继建立。

——齐鹏飞《中共在新中国成立前夕对于“国家统一”目标和模式理论探索以及历史选择——一种基于历史文献的梳理和阐释》

东北局:1945.9

西北局:1945.10

华东局:1945.12

华北局:1948.5

中南局:1949.6

西南局:1949.7

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

土地革命时期

抗战时期

解放战争时期

解放战争时期

背景

解放战争期间,战局的发展变化和解放区的日益扩大

措施

设行政区

在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位

《论人民民主专政》

为建立人民共和国奠定了理论基础

时期

制度建设

地区

意义

土地革命

苏维埃政权

农村革命根据地

创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验

抗日战争

边区政府、参议会,三三制原则

抗日根据地

巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础

解放战争

行政区

解放区

加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

人民代表大会制度

初步确立

1949年《共同纲领》

正式建立

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

恢复完善

改革开放新时期

1982年宪法

遭到破坏

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

曲折破坏

规定“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”

1982年通过的《中华人民共和国宪法》进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。制度建设取得许多重要进展,如改进选举制度,把直接选举的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期(每届5年);赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

1949年

新政协召开,标志着中国共产党领导的多党合作政治协商制度的确立

基本内容

政党关系

中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心

各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共

是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织

政协性质

基本职能

是政治协商、民主监督和参政议政

1949年

1956年

1982年

十六字方针 长期共存、互相监督、

肝胆相照、荣辱与共

新政协召开,标志着中国共产党领导的多党合作政治协商制度的确立

改革开放以后,中共中央进一步明确多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策;1993年,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上了制度化轨道。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

民族区域自治制度

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作政治协商制度

民族区域自治制度

国家治理体系和治理能力的建设

①2013年11月,中共十八届三中全会决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标

②2019年,中共十九届四中全会,通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势

①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制

机制等具体制度有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

④既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

早期民国政府时期

北洋政府统治时期

南京国民政府统治时期

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

土地革命战争时期的制度探索:中华苏维埃政权

抗日战争时期的制度探索:抗日民主政权

解放战争时期的制度探索

人民代表大会制度

1954年宪法、1982年宪法

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

国家治理体系和治理能力的现代化

中国特色社会主义制度“三个有机结合”和评价

中华人民共和国的政治制度

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理