第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(45张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 10:20:03 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

课程标准

1、了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化

2、通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索

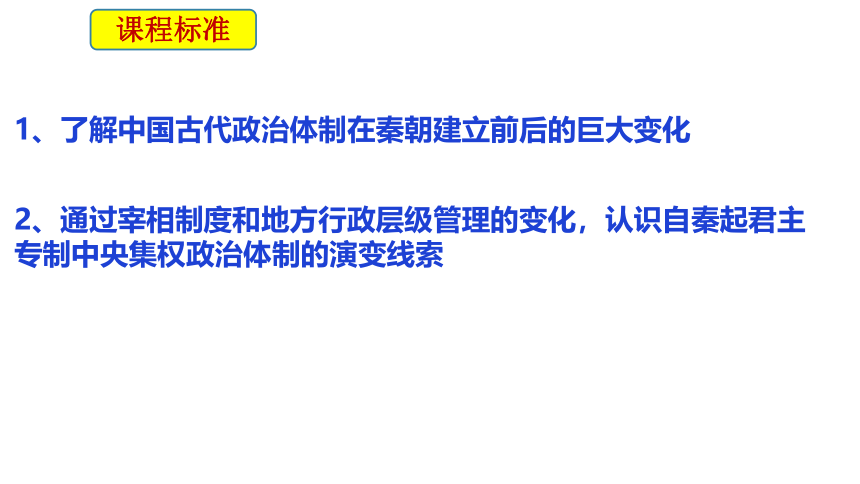

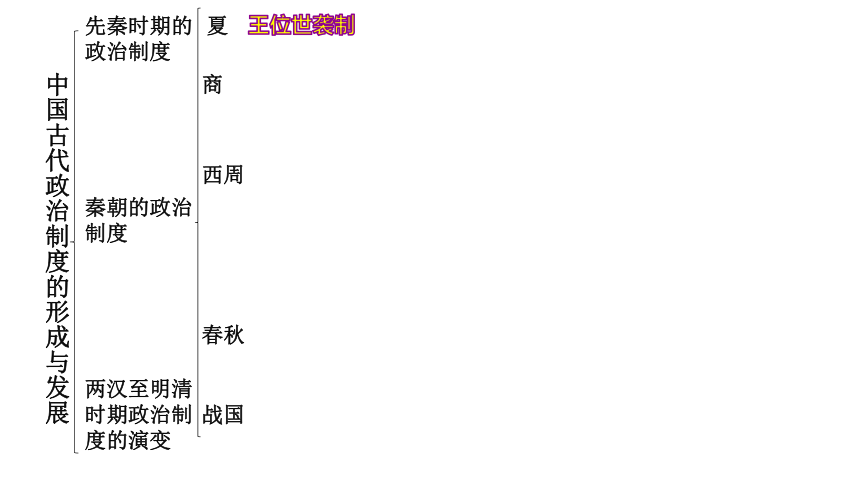

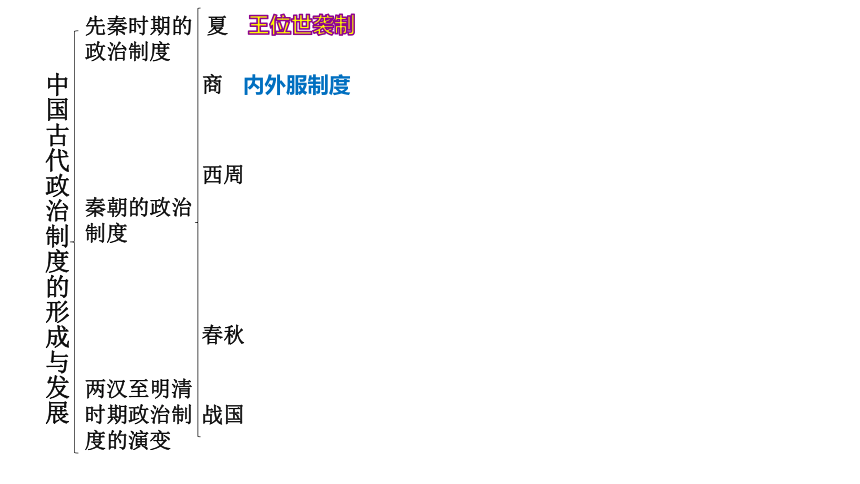

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

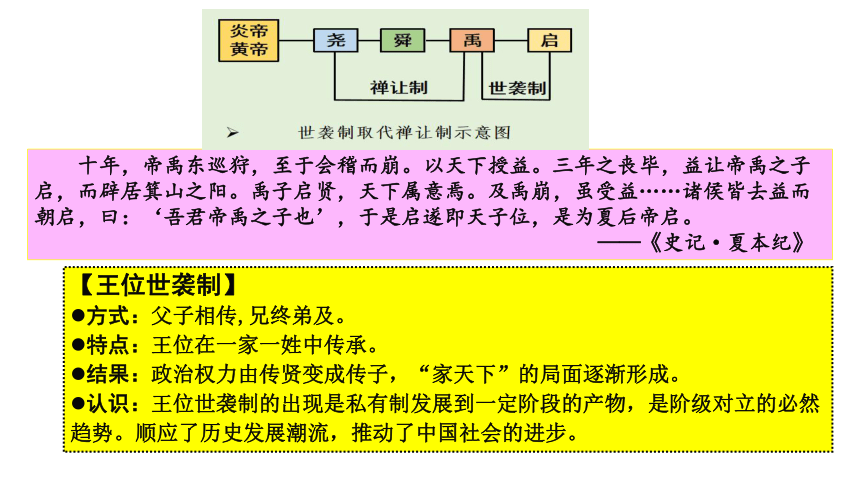

十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽受益……诸侯皆去益而朝启,曰:‘吾君帝禹之子也’,于是启遂即天子位,是为夏后帝启。

——《史记·夏本纪》

【王位世袭制】

方式:父子相传,兄终弟及。

特点:王位在一家一姓中传承。

结果:政治权力由传贤变成传子,“家天下”的局面逐渐形成。

认识:王位世袭制的出现是私有制发展到一定阶段的产物,是阶级对立的必然趋势。顺应了历史发展潮流,推动了中国社会的进步。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

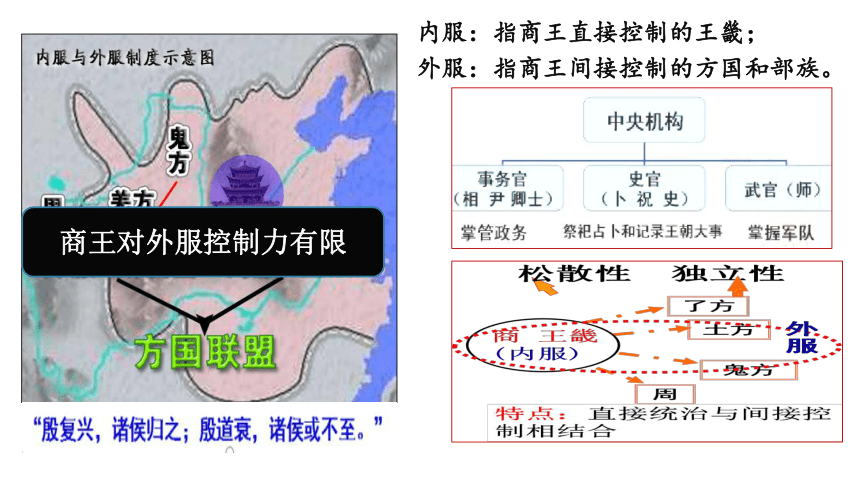

内外服制度

内服:指商王直接控制的王畿;

外服:指商王间接控制的方国和部族。

商王对外服控制力有限

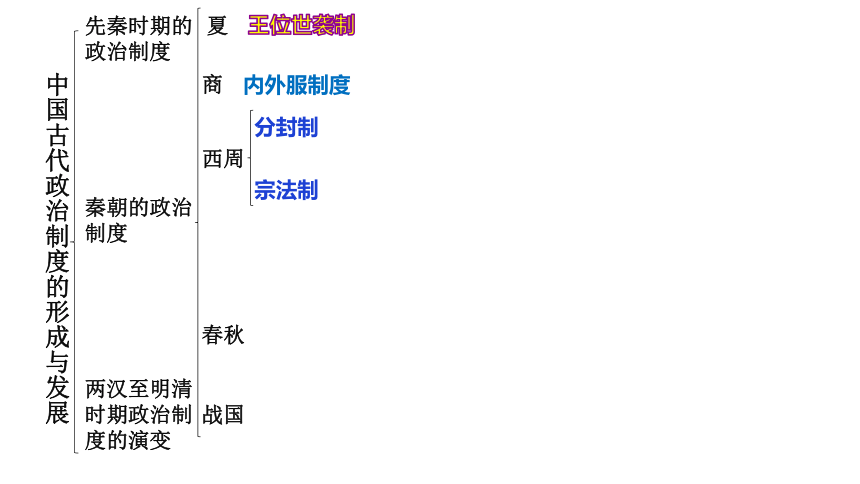

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

内外服制度

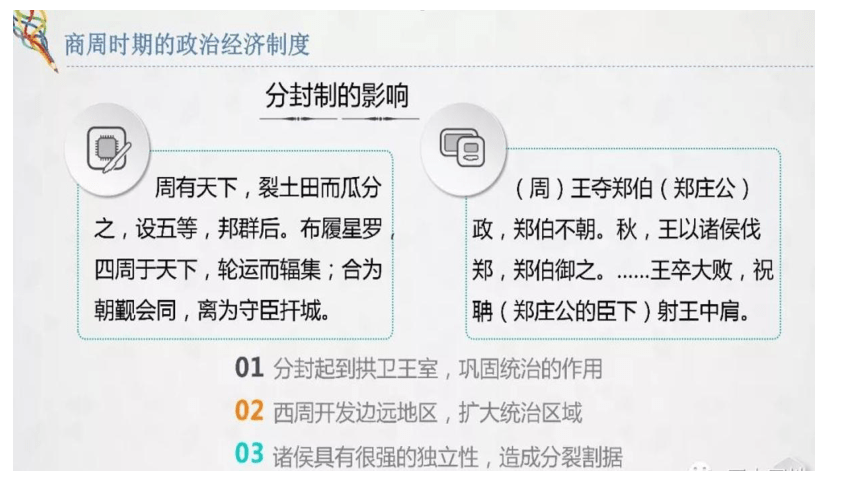

分封制

宗法制

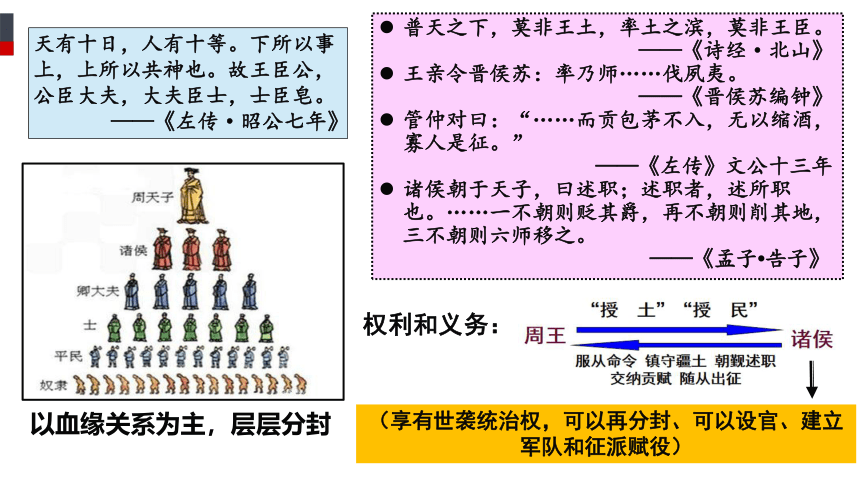

以血缘关系为主,层层分封

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·北山》

王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。

——《晋侯苏编钟》

管仲对曰:“……而贡包茅不入,无以缩酒,寡人是征。”

——《左传》文公十三年

诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职 也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子?告子》

权利和义务:

(享有世袭统治权,可以再分封、可以设官、建立军队和征派赋役)

天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂。

——《左传·昭公七年》

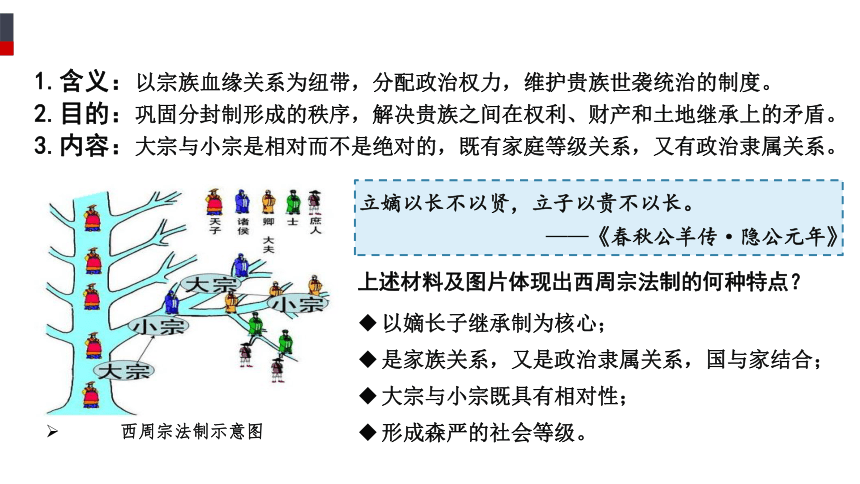

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾。

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系。

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,国与家结合;

大宗与小宗既具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

上述材料及图片体现出西周宗法制的何种特点?

西周宗法制示意图

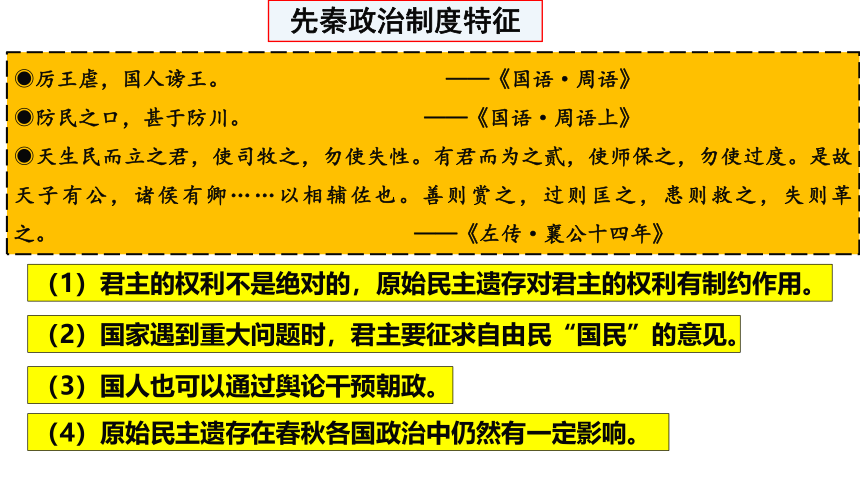

?厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

?防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语上》

?天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。 ——《左传·襄公十四年》

(1)君主的权利不是绝对的,原始民主遗存对君主的权利有制约作用。

(2)国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国民”的意见。

(3)国人也可以通过舆论干预朝政。

(4)原始民主遗存在春秋各国政治中仍然有一定影响。

先秦政治制度特征

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

内外服制度

分封制

宗法制

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

(战国时期)各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

——《中外历史纲要(上)》

阅读以上材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因?

社会经济发展,宗族血缘关系瓦解,贵族等级分封制解体。

各国政治上的重大变革,使君主权力得到加强。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

君主专制中央集权制度

中央集权:是相对于地方分权而言的,指地方必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。(解决中央与地方的关系)

君主专制:是指决策的方式, 体现的是君臣关系,君主专制必然实行中央集权,但中央集权不一定要实行君主专制。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

皇帝制度——政治体制的核心

皇帝独尊

创制与“皇帝”有关的一系列专用称号,如皇帝自称“朕”,命称“制”,令称“诏”,印称“玺”。“皇帝”成为我国君主专制社会最高统治者的专有称谓

皇权至上

“天下之事无小大皆决于上”,丞相和 诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

皇位世袭

废除子议父、臣议君的“谥法”,自称“始皇帝”,后世以二世、三世计,以至“传之无穷”

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

①丞相是百官之长,行政中枢所在,秉承皇帝,统领百官;

②太尉掌管军事;

③御史大夫是副丞相,掌管图籍、文书,监察百官

④三公之下是分掌各类政务的机构,泛称“九卿”。

⑤三公九卿共同组成中央政府,国家重大事情由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

官僚制度

是按照专业职能和职位分工、分层管理原则建立起来的行之权力体系,它有别于中国古代早期的血缘政治,是历史的进步

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

地方行政制度——郡县制

比较分封制与郡县制的区别

分封制

郡县制

官员产生方式

标准

与中央的关系

影响

世袭,有封地

皇帝任命,无封地

血缘基础

地域基础

有较强的独立性

地方绝对服从中央

易形成割据势力

加强中央集权,维护国家的统一,标志着官僚政治取代贵族政治

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

秦朝统一后,为巩固统治,要求各级官吏以皇帝的诏令和国家的法律文书为执政依据并进行宣传。文书行政不仅普及了秦朝的法律,也传播了汉文化,增强了文化认同和民族凝聚力,有利于巩固国家的统一。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

中央行政制度的演变

地方行政体制的发展

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

西汉

东汉

汉承秦制;汉武帝增设中朝

中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

使外朝丞相的权力

大大削弱

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

西汉

东汉

汉承秦制;汉武帝增设中朝

中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

使外朝丞相的权力

大大削弱

刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

三公权利受到削弱

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

隋唐

宋朝

确立三省六部制

中书省是受命于皇帝决策与出令机构

三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履行封建国家的不同职能

三省六部制度的确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构,下设六部处理各项具体政务

三省长官共同议政的地方叫政事堂

凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。”

——钱穆《国史新论》

相权一分为三,三省合作,三省相互牵制和监督,保证了君权的独尊;

减少决策失误,提高行政效率;

有利于防止权臣专权,减少政治腐败,保证政治清明;

是中国古代政治制度的重大创造,标志着中国古代政治体制的成熟,以后历朝基本沿袭这种制度。

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

隋唐

宋朝

确立三省六部制

中书省是受命于皇帝决策与出令机构

三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履行封建国家的不同职能

三省六部制度的确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构,下设六部处理各项具体政务

三省长官共同议政的地方叫政事堂

确立二府三司制

北宋改进了唐代的集体宰相制,形成了宰执制度。宰是宰相,执是执政。同平章事为宰相,参知政事和枢密使为执政。宋代以中书门下为宰相机构,但是中书门下不管军事,军务另设枢密院掌管。另外,财权则由三司使负责。中书管行政,枢密掌军,三司理财,使宰相权力分割到多个机构,突出机构之间的制衡。

——张岂之《中国历史十五讲》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

明朝废除中书省和宰相;建立内阁

内阁大学士协助皇帝处理各种政务,成为事实上中央行政的中枢首脑

绵延1000多年的丞相制度终结,标志封建君主专制发展到更高阶段

洪武十五年……设置殿阁学士……大学士皆正五品官,使侍左右备顾问,并不参预机务。

明成祖朱棣即位以后,则特简解缙、胡广、杨荣等七人,入值文渊阁,得以参预机务,称为内阁学士……内阁之名及阁臣参预机务自此始。

——《明清简史》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

明朝废除中书省和宰相;建立内阁

内阁大学士协助皇帝处理各种政务,成为事实上中央行政的中枢首脑

绵延1000多年的丞相制度终结,标志封建君主专制发展到更高阶段

沿袭内阁制;雍正帝设立军机处

军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事。军机处逐渐成为掌握处理全国军政事务的中枢

君主专制达到顶峰

为什么说军机处的设立标志着君主专制达到顶峰?

军机处的主要职权是撰拟谕旨,地位凌驾于内阁和六部之上;但它完全听命于皇帝,军国大事皆由皇帝做主;它也不是一个正式的权力机关,人员可以随时被撤换;而皇帝则可通过军机处完全控制全国的军政大权。所以说,军机处的设立是专制皇权高度发展的重要标志。

地方行政体制的发展

朝代

地方体制

内容

秦朝

汉朝

隋朝

唐朝

地方行政体制的发展

朝代

地方体制

内容

宋朝

元朝

明朝

清朝

地方行政体制的发展

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

中国古代政治制度的形成与发展

课程标准

1、了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化

2、通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽受益……诸侯皆去益而朝启,曰:‘吾君帝禹之子也’,于是启遂即天子位,是为夏后帝启。

——《史记·夏本纪》

【王位世袭制】

方式:父子相传,兄终弟及。

特点:王位在一家一姓中传承。

结果:政治权力由传贤变成传子,“家天下”的局面逐渐形成。

认识:王位世袭制的出现是私有制发展到一定阶段的产物,是阶级对立的必然趋势。顺应了历史发展潮流,推动了中国社会的进步。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

内外服制度

内服:指商王直接控制的王畿;

外服:指商王间接控制的方国和部族。

商王对外服控制力有限

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

内外服制度

分封制

宗法制

以血缘关系为主,层层分封

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·北山》

王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。

——《晋侯苏编钟》

管仲对曰:“……而贡包茅不入,无以缩酒,寡人是征。”

——《左传》文公十三年

诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职 也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子?告子》

权利和义务:

(享有世袭统治权,可以再分封、可以设官、建立军队和征派赋役)

天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂。

——《左传·昭公七年》

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾。

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系。

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,国与家结合;

大宗与小宗既具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

上述材料及图片体现出西周宗法制的何种特点?

西周宗法制示意图

?厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

?防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语上》

?天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。 ——《左传·襄公十四年》

(1)君主的权利不是绝对的,原始民主遗存对君主的权利有制约作用。

(2)国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国民”的意见。

(3)国人也可以通过舆论干预朝政。

(4)原始民主遗存在春秋各国政治中仍然有一定影响。

先秦政治制度特征

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

夏

商

西周

春秋

战国

内外服制度

分封制

宗法制

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

(战国时期)各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

——《中外历史纲要(上)》

阅读以上材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因?

社会经济发展,宗族血缘关系瓦解,贵族等级分封制解体。

各国政治上的重大变革,使君主权力得到加强。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

君主专制中央集权制度

中央集权:是相对于地方分权而言的,指地方必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。(解决中央与地方的关系)

君主专制:是指决策的方式, 体现的是君臣关系,君主专制必然实行中央集权,但中央集权不一定要实行君主专制。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

皇帝制度——政治体制的核心

皇帝独尊

创制与“皇帝”有关的一系列专用称号,如皇帝自称“朕”,命称“制”,令称“诏”,印称“玺”。“皇帝”成为我国君主专制社会最高统治者的专有称谓

皇权至上

“天下之事无小大皆决于上”,丞相和 诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

皇位世袭

废除子议父、臣议君的“谥法”,自称“始皇帝”,后世以二世、三世计,以至“传之无穷”

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

①丞相是百官之长,行政中枢所在,秉承皇帝,统领百官;

②太尉掌管军事;

③御史大夫是副丞相,掌管图籍、文书,监察百官

④三公之下是分掌各类政务的机构,泛称“九卿”。

⑤三公九卿共同组成中央政府,国家重大事情由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

官僚制度

是按照专业职能和职位分工、分层管理原则建立起来的行之权力体系,它有别于中国古代早期的血缘政治,是历史的进步

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

地方行政制度——郡县制

比较分封制与郡县制的区别

分封制

郡县制

官员产生方式

标准

与中央的关系

影响

世袭,有封地

皇帝任命,无封地

血缘基础

地域基础

有较强的独立性

地方绝对服从中央

易形成割据势力

加强中央集权,维护国家的统一,标志着官僚政治取代贵族政治

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

文书行政

秦朝统一后,为巩固统治,要求各级官吏以皇帝的诏令和国家的法律文书为执政依据并进行宣传。文书行政不仅普及了秦朝的法律,也传播了汉文化,增强了文化认同和民族凝聚力,有利于巩固国家的统一。

中国古代政治制度的形成与发展

先秦时期的政治制度

秦朝的政治 制度

两汉至明清时期政治制度的演变

中央行政制度的演变

地方行政体制的发展

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

西汉

东汉

汉承秦制;汉武帝增设中朝

中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

使外朝丞相的权力

大大削弱

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

西汉

东汉

汉承秦制;汉武帝增设中朝

中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

使外朝丞相的权力

大大削弱

刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

三公权利受到削弱

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

隋唐

宋朝

确立三省六部制

中书省是受命于皇帝决策与出令机构

三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履行封建国家的不同职能

三省六部制度的确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构,下设六部处理各项具体政务

三省长官共同议政的地方叫政事堂

凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。”

——钱穆《国史新论》

相权一分为三,三省合作,三省相互牵制和监督,保证了君权的独尊;

减少决策失误,提高行政效率;

有利于防止权臣专权,减少政治腐败,保证政治清明;

是中国古代政治制度的重大创造,标志着中国古代政治体制的成熟,以后历朝基本沿袭这种制度。

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

隋唐

宋朝

确立三省六部制

中书省是受命于皇帝决策与出令机构

三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履行封建国家的不同职能

三省六部制度的确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构,下设六部处理各项具体政务

三省长官共同议政的地方叫政事堂

确立二府三司制

北宋改进了唐代的集体宰相制,形成了宰执制度。宰是宰相,执是执政。同平章事为宰相,参知政事和枢密使为执政。宋代以中书门下为宰相机构,但是中书门下不管军事,军务另设枢密院掌管。另外,财权则由三司使负责。中书管行政,枢密掌军,三司理财,使宰相权力分割到多个机构,突出机构之间的制衡。

——张岂之《中国历史十五讲》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

明朝废除中书省和宰相;建立内阁

内阁大学士协助皇帝处理各种政务,成为事实上中央行政的中枢首脑

绵延1000多年的丞相制度终结,标志封建君主专制发展到更高阶段

洪武十五年……设置殿阁学士……大学士皆正五品官,使侍左右备顾问,并不参预机务。

明成祖朱棣即位以后,则特简解缙、胡广、杨荣等七人,入值文渊阁,得以参预机务,称为内阁学士……内阁之名及阁臣参预机务自此始。

——《明清简史》

中央行政体制的演变

时间

中枢机构的变化

具体内容

意义

元朝

明朝

清朝

实行中书一省制

中书省总理全国政务

中枢权力再度集中

明朝废除中书省和宰相;建立内阁

内阁大学士协助皇帝处理各种政务,成为事实上中央行政的中枢首脑

绵延1000多年的丞相制度终结,标志封建君主专制发展到更高阶段

沿袭内阁制;雍正帝设立军机处

军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事。军机处逐渐成为掌握处理全国军政事务的中枢

君主专制达到顶峰

为什么说军机处的设立标志着君主专制达到顶峰?

军机处的主要职权是撰拟谕旨,地位凌驾于内阁和六部之上;但它完全听命于皇帝,军国大事皆由皇帝做主;它也不是一个正式的权力机关,人员可以随时被撤换;而皇帝则可通过军机处完全控制全国的军政大权。所以说,军机处的设立是专制皇权高度发展的重要标志。

地方行政体制的发展

朝代

地方体制

内容

秦朝

汉朝

隋朝

唐朝

地方行政体制的发展

朝代

地方体制

内容

宋朝

元朝

明朝

清朝

地方行政体制的发展

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理