7.1行星的运动课件-2020-2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册16 张PPT

文档属性

| 名称 | 7.1行星的运动课件-2020-2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册16 张PPT |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 10:45:01 | ||

图片预览

文档简介

太阳系的天体构成

第七章:万有引力与宇宙航行

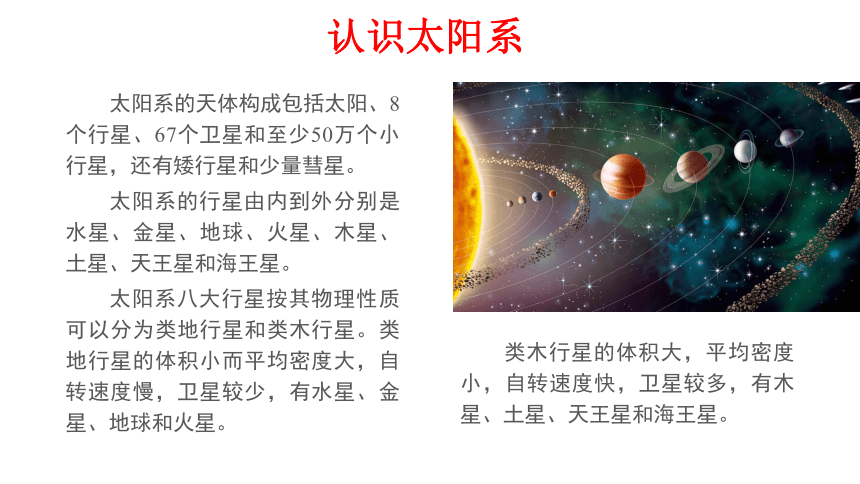

太阳系的天体构成包括太阳、8个行星、67个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。

太阳系的行星由内到外分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

太阳系八大行星按其物理性质可以分为类地行星和类木行星。类地行星的体积小而平均密度大,自转速度慢,卫星较少,有水星、金星、地球和火星。

类木行星的体积大,平均密度小,自转速度快,卫星较多,有木星、土星、天王星和海王星。

认识太阳系

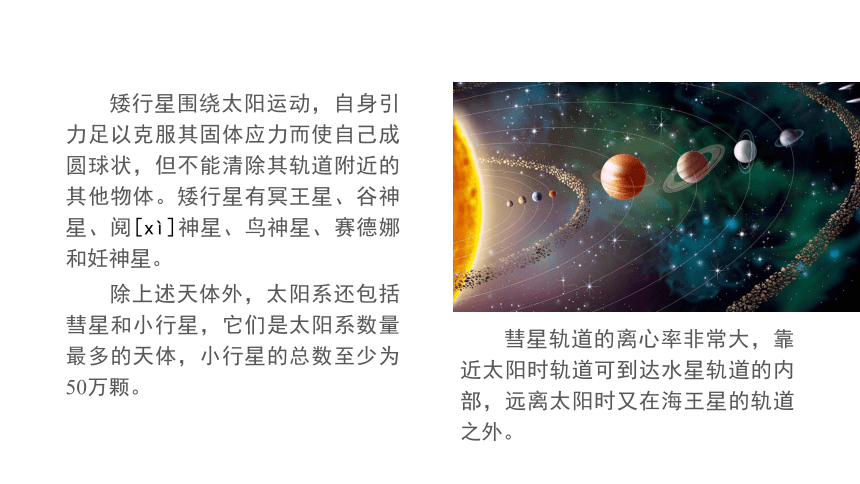

矮行星围绕太阳运动,自身引力足以克服其固体应力而使自己成圆球状,但不能清除其轨道附近的其他物体。矮行星有冥王星、谷神星、阋[xì]神星、鸟神星、赛德娜和妊神星。

除上述天体外,太阳系还包括彗星和小行星,它们是太阳系数量最多的天体,小行星的总数至少为50万颗。

彗星轨道的离心率非常大,靠近太阳时轨道可到达水星轨道的内部,远离太阳时又在海王星的轨道之外。

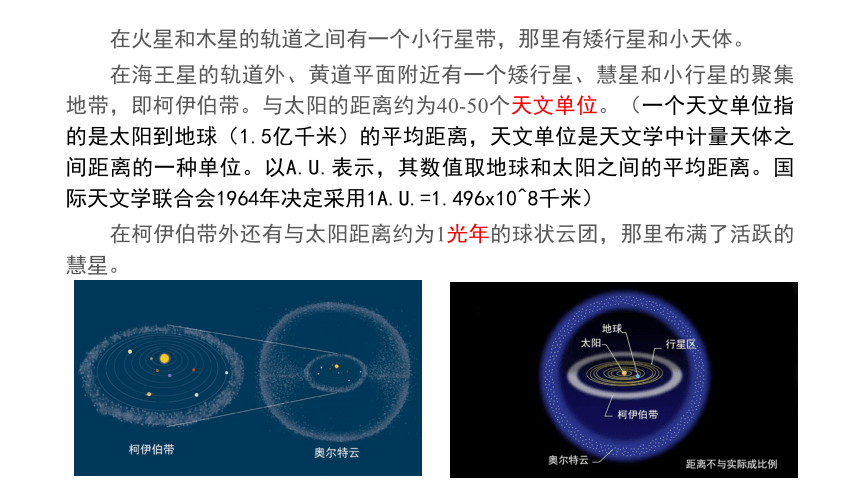

在火星和木星的轨道之间有一个小行星带,那里有矮行星和小天体。

在海王星的轨道外、黄道平面附近有一个矮行星、慧星和小行星的聚集地带,即柯伊伯带。与太阳的距离约为40-50个天文单位。(一个天文单位指的是太阳到地球(1.5亿千米)的平均距离,天文单位是天文学中计量天体之间距离的一种单位。以A.U.表示,其数值取地球和太阳之间的平均距离。国际天文学联合会1964年决定采用1A.U.=1.496x10^8千米)

在柯伊伯带外还有与太阳距离约为1光年的球状云团,那里布满了活跃的慧星。

1 、行星的运动

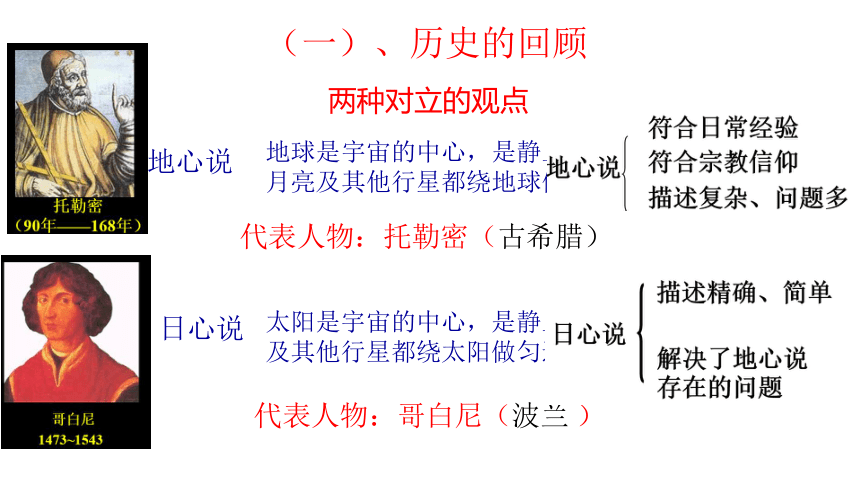

(一)、历史的回顾

地球是宇宙的中心,是静止不动的,太阳、月亮及其他行星都绕地球做匀速圆周运动

太阳是宇宙的中心,是静止不动的,地球及其他行星都绕太阳做匀速圆周运动

两种对立的观点

地心说

日心说

代表人物:托勒密(古希腊)

代表人物:哥白尼(波兰 )

二.开普勒行星运动定律

开普勒

1571~1630

开普勒于1571年出生,是德国的天文学家、物理学家、数学家。

因数学才能而得到当时知名人士伽利略、第谷(丹麦)的赞赏。受邀作为第谷的助手加入第谷的团队。

凭借自己的数学才能和第谷精确的观测数据而提出开普勒定律。

1609年,开普勒发表了开普勒第一定律和开普勒第二定律,1619年发表了开普勒第三定律。

所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

开普勒第一定律(轨道定律)

对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

若tAB= tCD = tEK ,则sAB= sCD = sEK

开普勒第二定律(面积定律)

SEK

A

B

C

D

E

K

SAB

SCD

2、行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上,则行星在远日点的速率与在近日点的速率谁大?

思考:

所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

即:a3 / T 2 = k

开普勒第三定律(周期定律)

K是一个只决定于被绕天体(中心天体)质量的物理量

a

例1.关于行星运动,以下说法正确的是( )

A.行星轨道的半长轴越长,自转周期越大

B.行星轨道的半长轴越长,公转周期越大

C.水星的半长轴最短,公转周期最大

D.冥王星离太阳“最远”,绕太阳运动的公转周期最长

k

T

a

=

2

3

课堂小结

二、行星运动定律

1、第一定律(轨道定律)

2、第二定律(面积定律)

3、第三定律(周期定律) R 3/ T2 =k

(K是一个只与中心天体质量有关的物理量)

地球是中心→太阳是中心→宇宙无限

(科学精神推动了认识发展)

一、地心说与日心说

典题剖析

练习1 如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆。根据开普勒行星运动定律可知( )

A.火星绕太阳运行过程中,速率不变

B.地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小

C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大

D.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长

D

典题剖析

练习2 、如图是行星m绕恒星M运行的示意图,下列说法正确的是( )

A.速率最大点是B点

B.速率最小点是C点

C.m从A点运动到B点做减速运动

D.m从A点运动到B点做加速运动

C

第七章:万有引力与宇宙航行

太阳系的天体构成包括太阳、8个行星、67个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。

太阳系的行星由内到外分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

太阳系八大行星按其物理性质可以分为类地行星和类木行星。类地行星的体积小而平均密度大,自转速度慢,卫星较少,有水星、金星、地球和火星。

类木行星的体积大,平均密度小,自转速度快,卫星较多,有木星、土星、天王星和海王星。

认识太阳系

矮行星围绕太阳运动,自身引力足以克服其固体应力而使自己成圆球状,但不能清除其轨道附近的其他物体。矮行星有冥王星、谷神星、阋[xì]神星、鸟神星、赛德娜和妊神星。

除上述天体外,太阳系还包括彗星和小行星,它们是太阳系数量最多的天体,小行星的总数至少为50万颗。

彗星轨道的离心率非常大,靠近太阳时轨道可到达水星轨道的内部,远离太阳时又在海王星的轨道之外。

在火星和木星的轨道之间有一个小行星带,那里有矮行星和小天体。

在海王星的轨道外、黄道平面附近有一个矮行星、慧星和小行星的聚集地带,即柯伊伯带。与太阳的距离约为40-50个天文单位。(一个天文单位指的是太阳到地球(1.5亿千米)的平均距离,天文单位是天文学中计量天体之间距离的一种单位。以A.U.表示,其数值取地球和太阳之间的平均距离。国际天文学联合会1964年决定采用1A.U.=1.496x10^8千米)

在柯伊伯带外还有与太阳距离约为1光年的球状云团,那里布满了活跃的慧星。

1 、行星的运动

(一)、历史的回顾

地球是宇宙的中心,是静止不动的,太阳、月亮及其他行星都绕地球做匀速圆周运动

太阳是宇宙的中心,是静止不动的,地球及其他行星都绕太阳做匀速圆周运动

两种对立的观点

地心说

日心说

代表人物:托勒密(古希腊)

代表人物:哥白尼(波兰 )

二.开普勒行星运动定律

开普勒

1571~1630

开普勒于1571年出生,是德国的天文学家、物理学家、数学家。

因数学才能而得到当时知名人士伽利略、第谷(丹麦)的赞赏。受邀作为第谷的助手加入第谷的团队。

凭借自己的数学才能和第谷精确的观测数据而提出开普勒定律。

1609年,开普勒发表了开普勒第一定律和开普勒第二定律,1619年发表了开普勒第三定律。

所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

开普勒第一定律(轨道定律)

对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

若tAB= tCD = tEK ,则sAB= sCD = sEK

开普勒第二定律(面积定律)

SEK

A

B

C

D

E

K

SAB

SCD

2、行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上,则行星在远日点的速率与在近日点的速率谁大?

思考:

所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

即:a3 / T 2 = k

开普勒第三定律(周期定律)

K是一个只决定于被绕天体(中心天体)质量的物理量

a

例1.关于行星运动,以下说法正确的是( )

A.行星轨道的半长轴越长,自转周期越大

B.行星轨道的半长轴越长,公转周期越大

C.水星的半长轴最短,公转周期最大

D.冥王星离太阳“最远”,绕太阳运动的公转周期最长

k

T

a

=

2

3

课堂小结

二、行星运动定律

1、第一定律(轨道定律)

2、第二定律(面积定律)

3、第三定律(周期定律) R 3/ T2 =k

(K是一个只与中心天体质量有关的物理量)

地球是中心→太阳是中心→宇宙无限

(科学精神推动了认识发展)

一、地心说与日心说

典题剖析

练习1 如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆。根据开普勒行星运动定律可知( )

A.火星绕太阳运行过程中,速率不变

B.地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小

C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大

D.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长

D

典题剖析

练习2 、如图是行星m绕恒星M运行的示意图,下列说法正确的是( )

A.速率最大点是B点

B.速率最小点是C点

C.m从A点运动到B点做减速运动

D.m从A点运动到B点做加速运动

C