【新教材】15 谏太宗十思疏 课件(42页PPT)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 【新教材】15 谏太宗十思疏 课件(42页PPT)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 11:46:09 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

谏太宗十思疏

魏征

讽谏帝王,是冒险的事。批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。多少忠臣义士,尽忠讲谏,结果呢?有的被挖心,有的被放逐。比干屈原的故事,千古流传。在“君叫臣死臣不能不死,父叫子亡子不得不亡”、“伴君如伴虎”的封建社会,能被所效忠的君王尊称为人生一面镜子的恐怕只有一位,那就是唐代名相魏征。魏征写了《谏太宗十思疏》上奏后,唐太宗非常赞赏,亲手写诏书嘉许魏征,并放置案头,以资警惕。

知识链接

贞观之初,

围绕着如何统治农民的问题,朝廷中有过一场争论。以封德彝为代表的一派人主张

“任法律,杂霸道”,

即实行严厉的镇压。魏征坚决反对这种政策。

他以雄辩的事实说明,

大乱之后应当实行“帝道”、“王道”,也就是说应当实行仁政。有雄才大略而又英明果断的唐太宗

,立即采纳了魏征的意见,从而确立了贞观时期的施政总方针。由于这一方针的贯彻、实施,到贞观四年就出现了大治的局面:“

米斗不过三、四钱,

终岁断死刑才二十九人。东至于海,南极五岭,皆外不闭户,行旅不赍粮,取给于道路焉。”

。看来“贞观之治”,诚非虚言。既然如此,那么魏征为什么要上《谏太宗十思疏》呢

?

背景介绍

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637年)

四月写给唐太宗的奏章。唐太宗发动“玄武门之变”夺得天下后,改年号为“贞观”。唐太宗即位初期,他常以隋朝的暴政为戒,能励精图治。做到了节私欲,明赏罚,听取下级的劝谏,被人们誉为“从谏如流”的君主。出现了历史上有名的“贞观之治”。

可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本,一个表现是,宫室土木之作,逐渐增多。另一个表现是,竭诚纳谏之心日见淡薄。“喜闻顺旨之说”,“不悦逆耳之言”。此外还有畋猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。

背景介绍

就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。唐太宗接到奏章后,亲手写了诏书答复魏征。他在诏书中承认自己的过失,赞扬魏征的劝告,并将奏章放在案头上,作为警戒。

“贞观之治”的后期之所以没有多大反复,就是因为太宗在一定程度上听取了魏征的这一劝谏。唐太宗也给予魏征很高的评价:

“贞观之后,尽心于我,献纳忠谠(dǎng),安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

魏征其人

魏征(580—643),字玄成,巨鹿曲城人,后迁居相州内黄(今河南省内黄县)。他是唐朝初年著名的政治家和历史学家。隋朝末年,为避乱,曾一度出家为道士。后参加李密的反隋起义军。李密失败后,他降唐,辅佐唐高祖李渊和唐太宗李世民。拜谏议大夫检校侍中,领导周隋各史的修撰工作。太宗即位后,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤(zhèng)臣”称之。曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。?拜迁左光禄大夫,封郑国公。?魏征先后上书二百多事,强调“兼听则明,偏信则暗”,他的谏言大多被唐太宗采纳。

明人王船山曾评论说:“太宗之世,忠直老臣,无有过魏征者。”

(《读通鉴论》卷十一)

清代的赵翼在

《廿二史札记》中也说过:“贞观中直谏者,

首推魏征。”

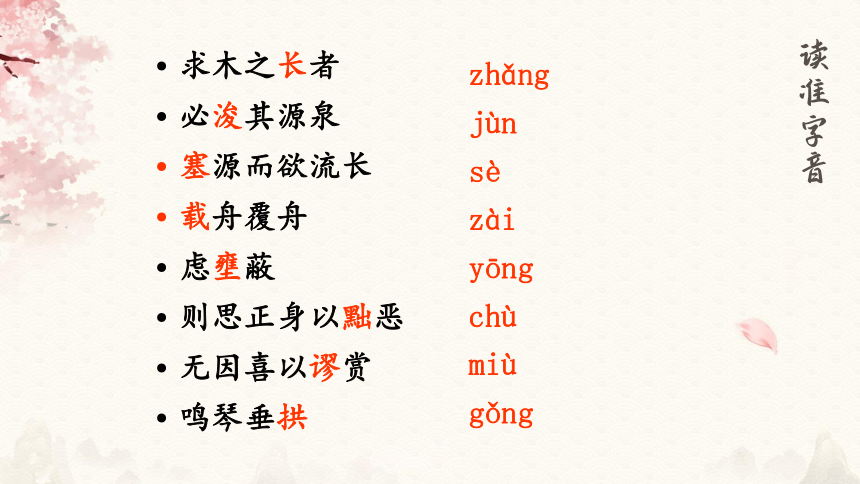

初读感知

听朗诵,自感知

求木之长者

必浚其源泉

塞源而欲流长

载舟覆舟

虑壅蔽

则思正身以黜恶

无因喜以谬赏

鸣琴垂拱

读准字音

zhǎng

jùn

sè

zài

yōng

chù

miù

gǒng

疏通文意

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

长(zhǎng):生长,这里指长得好

固:使动,使……稳固

根本:树根,古今异义

浚(jùn):疏通

德义:德行和道义

下愚:极愚昧无知的人,谦辞

明哲:明智的人,这里指唐太宗

当(dāng):主持、掌握

神器:帝位

重:形作名,重权

域中:天地间

大:形作名,重位

崇:推崇

极天:天之极处,皇权

峻:高峻

无疆:永无止境

休:美好,福祉。(休戚相关)

俭:行节俭

斯:这

我听说想要树木长得好,一定要使它的根稳固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源头;想要国家安定,一定要厚积德行和道义。源头不深却希望泉水流得远,根系不稳固却想要树木生长得好,道德不深厚却想要国家治理得好,微臣虽然是个极愚昧无知的人,(尚且)知道这是不可能的,更何况(您这样)聪明睿智(的人)呢!国君掌握帝王的重要权力,处在天地间重大的地位,就应当推崇皇权的高峻,永远保持永无止境的喜庆和福禄。如果不考虑在安逸的环境中想着危险的环境,戒奢侈,行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这也是砍伐树根却想要树木长得茂盛,堵塞水的源头却希望水流得长远。

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

凡百:所有的

元首:帝王

承:承受

景:大

殷(yīn):深

道:治国之道

著:显著

善:做好

实:的确,确实

繁:多

克:能够

盖:表推断

寡:少

夫:句首发议词

既:已经

纵:放纵

傲物:看不起别人

胡越:胡与越,泛指中国古代北方和南方的各民族

骨肉:父母兄弟子女

行路:路人

董:督查

振:同“震”,威吓

苟:苟且

怨:怨恨

惟:在于

人:百姓,本应写作“民”,为避李世民讳而写作“人”

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

载舟覆舟:人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治

宜:应当

深慎:深切戒慎

奔车朽索:用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车

忽:轻视,怠慢

(历代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,(他们)没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但一旦功业建成就德行衰减。开头做得好的的确很多,能够坚持到底的大概很少。难道是取得天下容易守住天下困难吗?当初取得天下时(才能)有余,现在守天下就显得(才能)不足,这是什么原因呢?(因为)处在深重的忧虑之中,一定能竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的情感,看不起别人。竭尽诚心,即使是胡人、越人,也能结为一家;看不起别人,就会使亲人成为陌路之人。虽然(可以)用严酷的刑罚来督察(人民),用威风怒气来威吓(人民),人民最终只求是苟且免于刑罚,但是并不会怀念感激国君的仁德,表面上恭敬但在心里不服气。(引起)人民的怨恨不在事情的大小,可怕的在于百姓(的力量);人民能够拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切戒慎的。用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车,这难道能轻视吗?

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

君:统治

诚:如果

可欲:贪图的东西

思:想到

则:就

戒:克制

作:建造,兴建,这里指大兴土木、营建宫殿一类的事情

高危:(君位)高而险

谦冲:谦虚

牧:养

满溢:容器中水慢则溢出,这里比喻骄傲自满而听不进不同意见

江海下百川:江海居于百川之下(而能容纳百川),比喻有度量,善于听取各方面意见,广开言路。下:居于……之下

盘游:游乐,这里指田猎。盘,快乐

三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

敬:慎

虑:担心

壅蔽:耳目被堵塞蒙蔽

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

谗邪:以谗言陷害别人的邪恶之人

黜(chù):排斥,斥退

恶:奸恶小人

谬(miù)赏:不恰当地奖赏

统治天下的人,如果真的能够做到看到(自己)贪图的东西就要想到知足来自我克制,将要兴建某建筑物就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高而险就想到要谦虚并加强自身的道德修养,害怕骄傲自满,会听不进不同意见就想到江海居于众多河流的下游(却能够容纳众多河流),喜爱田猎取乐就想到设网三面,留一面不设作为限度,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(耳目)被堵塞蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)以谗言陷害别人的小人,就想到使自身端正(才能)斥退奸恶小人,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而不恰当地奖赏,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。

总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

弘:光大

兹:这,这个

九德:九种品德

简:选拔

善:好的(意见)

智者:聪明的人

播:传扬,传布

惠:恩惠

信者:诚信的人

争驰:竞相奔驰,这里指争着做好自己的事情

事:(烦扰)的事情

豫游:出游,游乐

松、乔之寿:像仙人赤松子、王子乔那样的长寿

垂拱:垂衣拱手,指不亲自处理政务

化:教化

劳/苦:使动,使……劳/使……苦

下:臣下

司:管理

役:役使,劳损

亏无为之大道:违背无为而治的方针。亏:毁坏,减损。无为:道家主张清静虚无,顺其自然

《尚书》九德

宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义。

彰厥有常吉哉!

宽宏大量而又严肃恭谨,性情温和而又有主见,态度谦虚而又庄重严肃,具有才干而又办事认真,善于听取别人意见而又刚毅果断,行为正直而又态度温和,直率旷达而又注重小节,刚正不阿而又脚踏实地,坚强勇敢而又合符道义。能在行为中表现出这九种品德,就会吉祥顺利啊!

谨小慎微、清正廉洁、礼贤下士赏罚严明、刚毅果断

全面做到这十件应该深思的事,发扬光大《尚书》中所讲的九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能用尽他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能广泛施布他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君就没有烦扰的事情,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,违背顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

理解文本

细读全文,理清思路

第一段

第二段

第三段

提出问题

(中心观点)

分析问题

解决问题

积德义(主旨)

人君当思

居安思危

戒奢以俭

(手段)

为什么思

诚能十思

垂拱而治

(提出具体做法)

思些什么

载舟覆舟

所宜深慎

(总结历史教训)

(以“固本浚源”为喻)

治国的根本之道在于“积其德义

”

全文的立足点

“求木之长者,必固其根本;

欲流之远者,必浚其泉源

”

比喻论证

“思国之安者,

必积其德义”

行仁政

运用自然中的现象来比治国的原则,

浅显易懂而又生动形象。

唐初,太宗常与臣僚讨论隋朝遽尔而亡的原因,

以便引为鉴戒。魏征认为,

隋亡是隋场帝实行残暴统治的结果;

“驱天下以从欲,罄万物而自奉,采域中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢”。对此,唐太宗也深有同感,曾说:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,

穷兵黩武,百姓不堪,遂至灭亡。”

这些情况,可以作为文章中“德不厚而思国之安:臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”的注脚。前面是顺讲,这里是逆讲。巧妙的是,作者不是作简单的否定,而是通过把自己和唐太宗对比并提的方法,曲折地把意思表达出来。这样,文章就显得跌宕多姿,委婉有致,从而避免了呆滞和平板。

俗话说:成由节俭破由奢

积德义

戒奢以俭

居安思危

不忘前朝之鉴

?

魏征认为:“存亡之所在,

节嗜欲以从人,省畋游之娱,息靡丽之作,罢不急之务,慎偏听之怒。”

唐太宗:“为主贪,必丧其国。”

取江山

守江山

在殷忧

必竭诚以待人

既得志

则纵情以傲物

胡越为一体

骨肉为行路

载舟覆舟

所宜深慎

对比论证

比喻论证

善始者实繁,

克终者盖寡

一、见可欲

二、将有作

三、念高危

四、惧满溢

五、乐盘游

六、忧懈怠

七、虑雍蔽

八、想谗邪

九、恩所加

十、罚所及

十思的主要内容是什么?

十思可以归纳为几戒?

戒奢侈扰民

戒骄傲自满

戒纵欲过度

戒轻信人言

戒赏罚不公

思知足以自戒(克制欲望)

思知止以安人(适可而止)

思谦冲以自牧(谦虚自养)

思江海下百川(广开言路)

思三驱以为度(三面为限)

思慎始而敬终(慎始慎终)

思虚心以纳下(虚心纳谏)

思正身以黜恶(端身黜恶)

思无因喜以谬赏(奖赏得当)

思无因怒而滥刑(用刑有度)

至高无上的权力,为帝王们创造了纵欲无度的条件。他们穷奢极欲,最终为人民所推翻。例如隋炀帝,“志在无厌,唯好奢侈……上之所好,下必为甚,兢为无度,

遂至灭亡。”魏征经常以此提醒唐太宗。

唐太宗曾说“人君之患,不自外来,常由身出。夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君亡矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

戒奢侈扰民/戒纵欲过度

贞观元年,

唐太宗曾打算造一处宫殿,材料都准备好了,但想到秦始皇的教训,就没有造。据史书记载,贞观一代,“风俗俭朴,衣无锦绣”,皇后亲自养蚕,大臣居宅卑陋。唐太宗后期造了一些宫殿,这固然是一种奢侈的表现,但是还应当看到,这些宫殿的质量是相当差的,

并非画栋雕梁,金壁辉煌。即以他晚年营造的、耗资最大的玉华宫而言,“惟所居殿复以瓦,余皆茨”。

诸葛亮在《前出师表》里提出“亲贤臣,远小人”的千古明训。唐太宗有一次去蒲州巡视,该州刺史赵元楷原是隋代的佞臣,入唐以后,仍不改旧度。“课父老黄纱单衣,迎褐路左,盛饰廨(xiè)宇,修营楼雉以求媚。又潜饲羊百余口,鱼数千头,将馈贵戚”。太宗知道情况后,就把他叫去批评了一顿。赵又羞又怕,“数日不食而卒”。

贞观前期

,

唐太宗把臣下提的意见,“皆粘之屋壁,得出入省览;

每思治道,或深夜方寝。”有一次他对大臣们说:“人言天子至尊,无所畏惮。朕则不然,上畏皇天之监临,下惮群臣之瞻仰,兢兢业业,犹恐不合天意,未副人望。”

魏征因势利导,及时向他提出:“愿陛下慎终如始,则善矣。”后来唐太宗有所松懈,

滋长了骄傲自满的情绪,魏征都一一给他指出来,而他总是表示接受,表示要改过。比如他看了《十渐不克终疏》后,对魏征说:“朕今闻过矣,愿改之,以终善道。”并把此疏写在屏风上,以便朝夕见之,还叫史官写到史书上去。

戒骄傲自满

由于疾恶太深,唐太宗产生了另一个偏向,他“闻人之善或未全信,闻人之恶以为必然”,这就助长了坏人攻击好人的气焰。如权万纪与李仁发两人,都以告讦(jié)受到他的宠信。魏征曾当堂揭露权、李“以讦为直,以谗为忠”,“挟恩依势,逞其奸谋”。并批评唐太宗“纵未能举善以厉俗,奈何昵奸以自损乎”

?

戒轻信人言

唐太宗时,赏罚不当的情况时有发生。魏征能从本质上来看问题,对他说:“刑赏之术,

在于劝善而惩恶。”因此,定罪量刑,

要求之于法,施恩给赏,当循之以礼。有几次,唐太宗因感情激动而判刑过重,经大臣谏诤,

才得以挽回。赏赐方面也有类似的情况。

如贞观六年,长乐公主将出嫁。唐太宗因她是长孙皇后所生,

特别喜爱,就命令有关的官员为她准备比永嘉长公主多一倍的嫁妆。于是,魏征用汉明帝封皇子只有自己兄弟封地的一半为例,谏太宗道:

“(公主比长公主小一辈)今资送公主倍于长公主,得无

异于明帝之意乎!”太宗当即接受了他的意见。

戒赏罚不公

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术(16分)

①妙在思路上

②妙在论证上

③妙在目的上

④妙在语言上

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上:魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;

再谈及具体做法,

指明实现理想政治的正确途径,

语重心长。先开门见山指出中心观点,再深入浅出分析“思”之重要性,而后具体阐述

“十思”。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

②妙在论证上:本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻,

借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,

从两个方面比喻论证,即“求木之长者,

必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。同样,

魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性。文中正反对比论证,

增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段,

如第二段中“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡,

触动唐太宗的心肠。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

③妙在目的上:作为一个身居要职的高层官员,

为了使李唐王朝国泰民安,他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐

滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿,

受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

④妙在语言上:魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达。此外,本文语言骈句散句结合,华美流畅,亦是一大特色之一。

思考:《谏太宗十思疏》是否有局限性呢?

说说你的理由。(5分)

②作者对当时的统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治,并不是为了启迪后人。

魏征毕竟是一个古人,是一个封建社会从乱到治的政治家,自有其历史和阶段的局限性:

①他把一个王朝的盛衰兴亡归之于某一个国君,这是一种唯心史观。他认为统治阶级只要能“居安思危、戒奢以俭”,就可以长治久安。实际情况当然不是如此。

谏太宗十思疏

魏征

讽谏帝王,是冒险的事。批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。多少忠臣义士,尽忠讲谏,结果呢?有的被挖心,有的被放逐。比干屈原的故事,千古流传。在“君叫臣死臣不能不死,父叫子亡子不得不亡”、“伴君如伴虎”的封建社会,能被所效忠的君王尊称为人生一面镜子的恐怕只有一位,那就是唐代名相魏征。魏征写了《谏太宗十思疏》上奏后,唐太宗非常赞赏,亲手写诏书嘉许魏征,并放置案头,以资警惕。

知识链接

贞观之初,

围绕着如何统治农民的问题,朝廷中有过一场争论。以封德彝为代表的一派人主张

“任法律,杂霸道”,

即实行严厉的镇压。魏征坚决反对这种政策。

他以雄辩的事实说明,

大乱之后应当实行“帝道”、“王道”,也就是说应当实行仁政。有雄才大略而又英明果断的唐太宗

,立即采纳了魏征的意见,从而确立了贞观时期的施政总方针。由于这一方针的贯彻、实施,到贞观四年就出现了大治的局面:“

米斗不过三、四钱,

终岁断死刑才二十九人。东至于海,南极五岭,皆外不闭户,行旅不赍粮,取给于道路焉。”

。看来“贞观之治”,诚非虚言。既然如此,那么魏征为什么要上《谏太宗十思疏》呢

?

背景介绍

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637年)

四月写给唐太宗的奏章。唐太宗发动“玄武门之变”夺得天下后,改年号为“贞观”。唐太宗即位初期,他常以隋朝的暴政为戒,能励精图治。做到了节私欲,明赏罚,听取下级的劝谏,被人们誉为“从谏如流”的君主。出现了历史上有名的“贞观之治”。

可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本,一个表现是,宫室土木之作,逐渐增多。另一个表现是,竭诚纳谏之心日见淡薄。“喜闻顺旨之说”,“不悦逆耳之言”。此外还有畋猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。

背景介绍

就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。唐太宗接到奏章后,亲手写了诏书答复魏征。他在诏书中承认自己的过失,赞扬魏征的劝告,并将奏章放在案头上,作为警戒。

“贞观之治”的后期之所以没有多大反复,就是因为太宗在一定程度上听取了魏征的这一劝谏。唐太宗也给予魏征很高的评价:

“贞观之后,尽心于我,献纳忠谠(dǎng),安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

魏征其人

魏征(580—643),字玄成,巨鹿曲城人,后迁居相州内黄(今河南省内黄县)。他是唐朝初年著名的政治家和历史学家。隋朝末年,为避乱,曾一度出家为道士。后参加李密的反隋起义军。李密失败后,他降唐,辅佐唐高祖李渊和唐太宗李世民。拜谏议大夫检校侍中,领导周隋各史的修撰工作。太宗即位后,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤(zhèng)臣”称之。曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。?拜迁左光禄大夫,封郑国公。?魏征先后上书二百多事,强调“兼听则明,偏信则暗”,他的谏言大多被唐太宗采纳。

明人王船山曾评论说:“太宗之世,忠直老臣,无有过魏征者。”

(《读通鉴论》卷十一)

清代的赵翼在

《廿二史札记》中也说过:“贞观中直谏者,

首推魏征。”

初读感知

听朗诵,自感知

求木之长者

必浚其源泉

塞源而欲流长

载舟覆舟

虑壅蔽

则思正身以黜恶

无因喜以谬赏

鸣琴垂拱

读准字音

zhǎng

jùn

sè

zài

yōng

chù

miù

gǒng

疏通文意

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

长(zhǎng):生长,这里指长得好

固:使动,使……稳固

根本:树根,古今异义

浚(jùn):疏通

德义:德行和道义

下愚:极愚昧无知的人,谦辞

明哲:明智的人,这里指唐太宗

当(dāng):主持、掌握

神器:帝位

重:形作名,重权

域中:天地间

大:形作名,重位

崇:推崇

极天:天之极处,皇权

峻:高峻

无疆:永无止境

休:美好,福祉。(休戚相关)

俭:行节俭

斯:这

我听说想要树木长得好,一定要使它的根稳固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源头;想要国家安定,一定要厚积德行和道义。源头不深却希望泉水流得远,根系不稳固却想要树木生长得好,道德不深厚却想要国家治理得好,微臣虽然是个极愚昧无知的人,(尚且)知道这是不可能的,更何况(您这样)聪明睿智(的人)呢!国君掌握帝王的重要权力,处在天地间重大的地位,就应当推崇皇权的高峻,永远保持永无止境的喜庆和福禄。如果不考虑在安逸的环境中想着危险的环境,戒奢侈,行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这也是砍伐树根却想要树木长得茂盛,堵塞水的源头却希望水流得长远。

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

凡百:所有的

元首:帝王

承:承受

景:大

殷(yīn):深

道:治国之道

著:显著

善:做好

实:的确,确实

繁:多

克:能够

盖:表推断

寡:少

夫:句首发议词

既:已经

纵:放纵

傲物:看不起别人

胡越:胡与越,泛指中国古代北方和南方的各民族

骨肉:父母兄弟子女

行路:路人

董:督查

振:同“震”,威吓

苟:苟且

怨:怨恨

惟:在于

人:百姓,本应写作“民”,为避李世民讳而写作“人”

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

载舟覆舟:人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治

宜:应当

深慎:深切戒慎

奔车朽索:用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车

忽:轻视,怠慢

(历代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,(他们)没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但一旦功业建成就德行衰减。开头做得好的的确很多,能够坚持到底的大概很少。难道是取得天下容易守住天下困难吗?当初取得天下时(才能)有余,现在守天下就显得(才能)不足,这是什么原因呢?(因为)处在深重的忧虑之中,一定能竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的情感,看不起别人。竭尽诚心,即使是胡人、越人,也能结为一家;看不起别人,就会使亲人成为陌路之人。虽然(可以)用严酷的刑罚来督察(人民),用威风怒气来威吓(人民),人民最终只求是苟且免于刑罚,但是并不会怀念感激国君的仁德,表面上恭敬但在心里不服气。(引起)人民的怨恨不在事情的大小,可怕的在于百姓(的力量);人民能够拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切戒慎的。用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车,这难道能轻视吗?

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

君:统治

诚:如果

可欲:贪图的东西

思:想到

则:就

戒:克制

作:建造,兴建,这里指大兴土木、营建宫殿一类的事情

高危:(君位)高而险

谦冲:谦虚

牧:养

满溢:容器中水慢则溢出,这里比喻骄傲自满而听不进不同意见

江海下百川:江海居于百川之下(而能容纳百川),比喻有度量,善于听取各方面意见,广开言路。下:居于……之下

盘游:游乐,这里指田猎。盘,快乐

三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

敬:慎

虑:担心

壅蔽:耳目被堵塞蒙蔽

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

谗邪:以谗言陷害别人的邪恶之人

黜(chù):排斥,斥退

恶:奸恶小人

谬(miù)赏:不恰当地奖赏

统治天下的人,如果真的能够做到看到(自己)贪图的东西就要想到知足来自我克制,将要兴建某建筑物就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高而险就想到要谦虚并加强自身的道德修养,害怕骄傲自满,会听不进不同意见就想到江海居于众多河流的下游(却能够容纳众多河流),喜爱田猎取乐就想到设网三面,留一面不设作为限度,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(耳目)被堵塞蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)以谗言陷害别人的小人,就想到使自身端正(才能)斥退奸恶小人,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而不恰当地奖赏,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。

总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

弘:光大

兹:这,这个

九德:九种品德

简:选拔

善:好的(意见)

智者:聪明的人

播:传扬,传布

惠:恩惠

信者:诚信的人

争驰:竞相奔驰,这里指争着做好自己的事情

事:(烦扰)的事情

豫游:出游,游乐

松、乔之寿:像仙人赤松子、王子乔那样的长寿

垂拱:垂衣拱手,指不亲自处理政务

化:教化

劳/苦:使动,使……劳/使……苦

下:臣下

司:管理

役:役使,劳损

亏无为之大道:违背无为而治的方针。亏:毁坏,减损。无为:道家主张清静虚无,顺其自然

《尚书》九德

宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义。

彰厥有常吉哉!

宽宏大量而又严肃恭谨,性情温和而又有主见,态度谦虚而又庄重严肃,具有才干而又办事认真,善于听取别人意见而又刚毅果断,行为正直而又态度温和,直率旷达而又注重小节,刚正不阿而又脚踏实地,坚强勇敢而又合符道义。能在行为中表现出这九种品德,就会吉祥顺利啊!

谨小慎微、清正廉洁、礼贤下士赏罚严明、刚毅果断

全面做到这十件应该深思的事,发扬光大《尚书》中所讲的九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能用尽他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能广泛施布他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君就没有烦扰的事情,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,违背顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

理解文本

细读全文,理清思路

第一段

第二段

第三段

提出问题

(中心观点)

分析问题

解决问题

积德义(主旨)

人君当思

居安思危

戒奢以俭

(手段)

为什么思

诚能十思

垂拱而治

(提出具体做法)

思些什么

载舟覆舟

所宜深慎

(总结历史教训)

(以“固本浚源”为喻)

治国的根本之道在于“积其德义

”

全文的立足点

“求木之长者,必固其根本;

欲流之远者,必浚其泉源

”

比喻论证

“思国之安者,

必积其德义”

行仁政

运用自然中的现象来比治国的原则,

浅显易懂而又生动形象。

唐初,太宗常与臣僚讨论隋朝遽尔而亡的原因,

以便引为鉴戒。魏征认为,

隋亡是隋场帝实行残暴统治的结果;

“驱天下以从欲,罄万物而自奉,采域中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢”。对此,唐太宗也深有同感,曾说:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,

穷兵黩武,百姓不堪,遂至灭亡。”

这些情况,可以作为文章中“德不厚而思国之安:臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”的注脚。前面是顺讲,这里是逆讲。巧妙的是,作者不是作简单的否定,而是通过把自己和唐太宗对比并提的方法,曲折地把意思表达出来。这样,文章就显得跌宕多姿,委婉有致,从而避免了呆滞和平板。

俗话说:成由节俭破由奢

积德义

戒奢以俭

居安思危

不忘前朝之鉴

?

魏征认为:“存亡之所在,

节嗜欲以从人,省畋游之娱,息靡丽之作,罢不急之务,慎偏听之怒。”

唐太宗:“为主贪,必丧其国。”

取江山

守江山

在殷忧

必竭诚以待人

既得志

则纵情以傲物

胡越为一体

骨肉为行路

载舟覆舟

所宜深慎

对比论证

比喻论证

善始者实繁,

克终者盖寡

一、见可欲

二、将有作

三、念高危

四、惧满溢

五、乐盘游

六、忧懈怠

七、虑雍蔽

八、想谗邪

九、恩所加

十、罚所及

十思的主要内容是什么?

十思可以归纳为几戒?

戒奢侈扰民

戒骄傲自满

戒纵欲过度

戒轻信人言

戒赏罚不公

思知足以自戒(克制欲望)

思知止以安人(适可而止)

思谦冲以自牧(谦虚自养)

思江海下百川(广开言路)

思三驱以为度(三面为限)

思慎始而敬终(慎始慎终)

思虚心以纳下(虚心纳谏)

思正身以黜恶(端身黜恶)

思无因喜以谬赏(奖赏得当)

思无因怒而滥刑(用刑有度)

至高无上的权力,为帝王们创造了纵欲无度的条件。他们穷奢极欲,最终为人民所推翻。例如隋炀帝,“志在无厌,唯好奢侈……上之所好,下必为甚,兢为无度,

遂至灭亡。”魏征经常以此提醒唐太宗。

唐太宗曾说“人君之患,不自外来,常由身出。夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君亡矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

戒奢侈扰民/戒纵欲过度

贞观元年,

唐太宗曾打算造一处宫殿,材料都准备好了,但想到秦始皇的教训,就没有造。据史书记载,贞观一代,“风俗俭朴,衣无锦绣”,皇后亲自养蚕,大臣居宅卑陋。唐太宗后期造了一些宫殿,这固然是一种奢侈的表现,但是还应当看到,这些宫殿的质量是相当差的,

并非画栋雕梁,金壁辉煌。即以他晚年营造的、耗资最大的玉华宫而言,“惟所居殿复以瓦,余皆茨”。

诸葛亮在《前出师表》里提出“亲贤臣,远小人”的千古明训。唐太宗有一次去蒲州巡视,该州刺史赵元楷原是隋代的佞臣,入唐以后,仍不改旧度。“课父老黄纱单衣,迎褐路左,盛饰廨(xiè)宇,修营楼雉以求媚。又潜饲羊百余口,鱼数千头,将馈贵戚”。太宗知道情况后,就把他叫去批评了一顿。赵又羞又怕,“数日不食而卒”。

贞观前期

,

唐太宗把臣下提的意见,“皆粘之屋壁,得出入省览;

每思治道,或深夜方寝。”有一次他对大臣们说:“人言天子至尊,无所畏惮。朕则不然,上畏皇天之监临,下惮群臣之瞻仰,兢兢业业,犹恐不合天意,未副人望。”

魏征因势利导,及时向他提出:“愿陛下慎终如始,则善矣。”后来唐太宗有所松懈,

滋长了骄傲自满的情绪,魏征都一一给他指出来,而他总是表示接受,表示要改过。比如他看了《十渐不克终疏》后,对魏征说:“朕今闻过矣,愿改之,以终善道。”并把此疏写在屏风上,以便朝夕见之,还叫史官写到史书上去。

戒骄傲自满

由于疾恶太深,唐太宗产生了另一个偏向,他“闻人之善或未全信,闻人之恶以为必然”,这就助长了坏人攻击好人的气焰。如权万纪与李仁发两人,都以告讦(jié)受到他的宠信。魏征曾当堂揭露权、李“以讦为直,以谗为忠”,“挟恩依势,逞其奸谋”。并批评唐太宗“纵未能举善以厉俗,奈何昵奸以自损乎”

?

戒轻信人言

唐太宗时,赏罚不当的情况时有发生。魏征能从本质上来看问题,对他说:“刑赏之术,

在于劝善而惩恶。”因此,定罪量刑,

要求之于法,施恩给赏,当循之以礼。有几次,唐太宗因感情激动而判刑过重,经大臣谏诤,

才得以挽回。赏赐方面也有类似的情况。

如贞观六年,长乐公主将出嫁。唐太宗因她是长孙皇后所生,

特别喜爱,就命令有关的官员为她准备比永嘉长公主多一倍的嫁妆。于是,魏征用汉明帝封皇子只有自己兄弟封地的一半为例,谏太宗道:

“(公主比长公主小一辈)今资送公主倍于长公主,得无

异于明帝之意乎!”太宗当即接受了他的意见。

戒赏罚不公

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术(16分)

①妙在思路上

②妙在论证上

③妙在目的上

④妙在语言上

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上:魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;

再谈及具体做法,

指明实现理想政治的正确途径,

语重心长。先开门见山指出中心观点,再深入浅出分析“思”之重要性,而后具体阐述

“十思”。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

②妙在论证上:本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻,

借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,

从两个方面比喻论证,即“求木之长者,

必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。同样,

魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性。文中正反对比论证,

增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段,

如第二段中“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡,

触动唐太宗的心肠。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

③妙在目的上:作为一个身居要职的高层官员,

为了使李唐王朝国泰民安,他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐

滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿,

受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

④妙在语言上:魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达。此外,本文语言骈句散句结合,华美流畅,亦是一大特色之一。

思考:《谏太宗十思疏》是否有局限性呢?

说说你的理由。(5分)

②作者对当时的统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治,并不是为了启迪后人。

魏征毕竟是一个古人,是一个封建社会从乱到治的政治家,自有其历史和阶段的局限性:

①他把一个王朝的盛衰兴亡归之于某一个国君,这是一种唯心史观。他认为统治阶级只要能“居安思危、戒奢以俭”,就可以长治久安。实际情况当然不是如此。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])