2020-2021学年高中语文人教版必修4第三单元8《拿来主义》教案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中语文人教版必修4第三单元8《拿来主义》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 76.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题: 《拿来主义》(第1课时) 课型:新授课

考纲要求 了解文章破立结合的论证方式以及因果论证、比喻论证的论证方法,在写作上有所借鉴。

教学目标 新课程标准:

1.鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

2.评价文章的思想内容和作者的观点态度;

学科核心素养:思维发展与提升;

教学重点 引导学生理清文章的思路,对文章进行结构分析,品味关键语句,并进而深入理解文章的内涵。

教学难点 1.根据文本内容探究新时代的"拿来主义"的内涵。

2.关键理清文章论证思路,理解"拿来主义"内涵。

教 学 流 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 展示

学习

目标 1.了解文章背景,整体感知课文内容,引导学生理解作者是怎样提出拿来主义这一主张的。

2.理清文章思路,正确理解本文的思想内容。

3.将文本内容与时代结合,进行探究。 明确学习目标

导入 有这样一个人,他“记时事不留面子”;有这样一个人,他嬉笑怒骂皆成文章;有这样一个人,他的杂文如匕首直插敌人的心脏;有这样一个人,他“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。他是谁?(鲁迅)今天我们就来学习他的一篇杂文《拿来主义》。

读 研读课文 理清思路

议 你认为‘主义’什么意思?

教师提示:议论文一般要写清是什么,为什么,怎么办,但顺序和方法灵活多变。

根据这一思路,这篇文章可以从以下三个问题来讨论,“拿来主义”是什么、“为什么要拿来”、“怎么拿来”?

1.学生以小组为单位,讨论交流。

2.整理并归纳答案。

3.做好笔记。

展 1、理论主张 2、思想作风 3、一定的社会制度),课文中主义就是思想,就是主张。而“拿来”就是一个动作,口语化动词—文化遗产<历史>,‘主义’是一个庄重严肃的词,两者放在一起,按常规不协调,但正好体现了鲁迅寓庄于谐的语言风格。如果你按这个题目或类似的题目(如“学习革命”、“创新思维”、“网络学习”等) 学生快速阅读课文并在文中找出揭示“拿来主义”具体含义的段落和句子。

评 1.教师纠正学生问题中的错误。

2.教师引导补充。

检 议论文的重要特点之一是具有针对性,“拿来主义”是针对什么提出来的?

练 课中练 为什么“闭关主义”、“送去主义”都不行?

什么是“闭关主义”、“送去主义”?

课后练 熟读课文

作业 布置 书面作业:同步练习p129,1-5

前置性(预习)作业:熟读课文

本节课知识要点 议论文的论证方法

高考 链接 高考年份及考题内容

在一次酒会上,法国、俄国、美国、中国四位商人在一起聚会,这时,法国人拿出了白兰地酒,俄国人拿出了伏特加酒、中国人拿出了茅台酒,而美国人呢,他拿起了酒杯不慌不忙地先倒了点白兰地酒,又倒了点伏特加酒,然后再倒了点茅台酒,最后告诉大家:这就是我们美国的鸡尾酒!

你是否欣赏这位美国人的做法? 他的可贵之处在什么地方?

教学 反思

备课组长签字: 教研组长签字: 学科蹲点领导签字: 年级蹲点领导签字:

互助一中教师教案

第 周 总第 课时 主备人:王永萍 科目: 授课人: 201 年 月 日

课题: 《拿来主义》(第2课时) 课型: 新授课

考纲要求 了解文章破立结合的论证方式以及因果论证、比喻论证的论证方法,在写作上有所借鉴。

教学目标 新课程标准:

1.鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

2.评价文章的思想内容和作者的观点态度;

学科核心素养:思维发展与提升;

教学重点 引导学生理清文章的思路,对文章进行结构分析,品味关键语句,并进而深入理解文章的内涵。

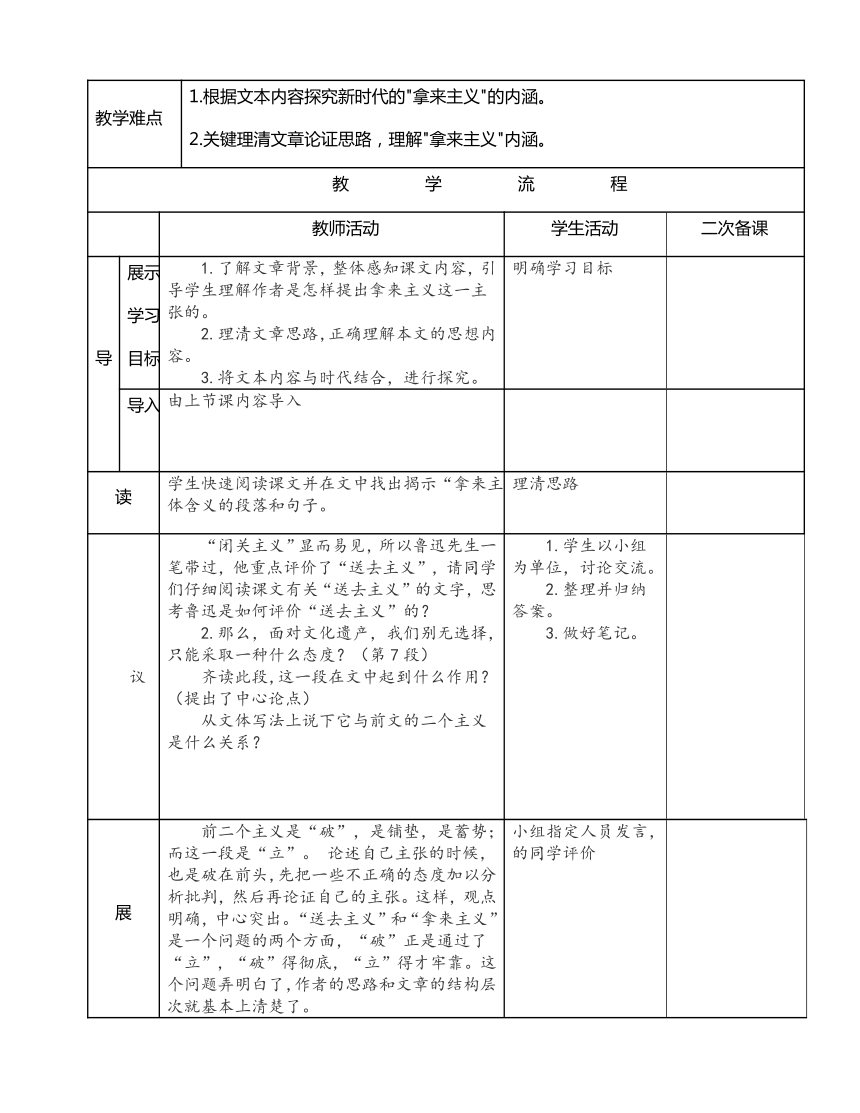

教学难点 1.根据文本内容探究新时代的"拿来主义"的内涵。

2.关键理清文章论证思路,理解"拿来主义"内涵。

教 学 流 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 展示

学习

目标 1.了解文章背景,整体感知课文内容,引导学生理解作者是怎样提出拿来主义这一主张的。

2.理清文章思路,正确理解本文的思想内容。

3.将文本内容与时代结合,进行探究。 明确学习目标

导入 由上节课内容导入

读 学生快速阅读课文并在文中找出揭示“拿来主义”具体含义的段落和句子。 理清思路

议 “闭关主义”显而易见,所以鲁迅先生一笔带过,他重点评价了“送去主义”,请同学们仔细阅读课文有关“送去主义”的文字,思考鲁迅是如何评价“送去主义”的?

2.那么,面对文化遗产,我们别无选择,只能采取一种什么态度?(第7段)

齐读此段,这一段在文中起到什么作用?(提出了中心论点)

从文体写法上说下它与前文的二个主义是什么关系?

1.学生以小组为单位,讨论交流。

2.整理并归纳答案。

3.做好笔记。

展 前二个主义是“破”,是铺垫,是蓄势;而这一段是“立”。 论述自己主张的时候,也是破在前头,先把一些不正确的态度加以分析批判,然后再论证自己的主张。这样,观点明确,中心突出。“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是通过了“立”,“破”得彻底,“立”得才牢靠。这个问题弄明白了,作者的思路和文章的结构层次就基本上清楚了。

遗产是祖上传下来的,“拿来”是后代来拿的。鲁迅以其敏锐的目光,看到了我们民族的痼疾,社会的积弱,提出了面对文化遗产的正确态度,直到今天,仍应具有指导意义。鲁迅先生离开我们已近七十多个年头了,今天,重读先生的文章,犹在耳边回响。面对改革开放和加入世贸的大好形势,引进国外先进技术势在必行,我们应该如何去拿呢?

首先,“拿来”必须爱国。没有爱国心,只能当亡国奴,只能实行送去主义,是没有胆量“拿来”的。一百多年的历史证明了这一点。

其次,“拿来”必须有用,要有选择地拿,不要抱着“外国的月亮比中国的圆”的偏见。

最后,“拿来”的目的是为了创新。

小组指定人员发言,其他组的同学评价

评 1.教师纠正学生问题中的错误。

2.教师引导补充。

检 我们怎样才能真正具体在做到“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”呢?

练 课中练 我们能否将这三种错误态度也叫成什么主义?

课后练 熟读课文

作业 布置 书面作业:同步练习p130,6-10

前置性(预习)作业:预习《父母与孩子之间的爱》

本节课知识要点 议论文的论证方法

高考 链接 高考年份及考题内容

作文素材运用:

鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判送去主义,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决送去主义呢?我们给世界送去了什么?

1.孔子的学说传到西方,是从400多年前意大利传教士把记录孔子言行的《论语》一书译成拉丁文带到欧洲开始的。而今,孔子学说已走向了五大洲,各国孔子学院的建立,正是孔子“四海之内皆兄弟”“和而不同”以及“君子以文会友,以友辅仁”思想的现实实践,同时将中国的传统文化儒家学说的精髓传遍世界的每一个角落。中国第一家电视孔子学院——黄河电视台电视孔子学院,按照语言学习规律,通过生动丰富的电视语言,寓教于乐,使观众轻松学汉语、快乐看中国。目前全世界已有268所孔子学院和71个孔子课堂。

2.中国的武术走向世界,经国际奥委会批准,在北京奥林匹克体育中心体育馆举办“北京2008武术比赛”。

3.让中国茶文化走向世界。在茶事活动中融入哲理、伦理、道德,通过品茗来修身养性、陶冶情操、品位人生、参禅悟道,达到精神上的享受和人格上的升华,这就是中国饮茶的最高境界——茶道。

4.中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫(《功夫熊猫》)走向世界。

5.中国的海军走向了世界,护航索马里。

教学 反思

备课组长签字: 教研组长签字: 学科蹲点领导签字: 年级蹲点领导签字:

修改教案:

教学目标:

精读课文《拿来主义》,理解欣赏作品的语言表达;

把握作品的内涵,理解作者的创作意图;

学会运用多种写作方式,写出自己对《拿来主义》的阅读感受和见解

教学过程:

一、导入

八卦我知道:

在正式上课之前,我们先来放松一下,同学们在课间休息的时候,喜欢交流一些小八卦,或是明星的,或是朋友的,或是陌生人的,那么今天,我们就来看看这几个小八卦,大家猜一猜,这个八卦是谁的。

他曾经是个医生,却在特殊时期毅然弃医从文;

他是著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人;

他一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献;

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

除此以外,你还知道此人的哪些八卦?

二、自主研读

1、全班齐读《拿来主义》,结合课下注释,标注重点字词读音。

2、自由研读作品《拿来主义》,遇到难以理解的词语或句子,在旁边进行批注。

三、合作交流

1、以小组为单位,将个人遇到的问题在小组中提出来,由记录员将问题逐一记录,并在小组内自行解决,实在解决不了的可以在稍后的展示环节中提出来;

2、在讨论交流正式开始前,先由教师给出一个大致的方向;

A、如何理解标题“拿来主义”?

B、如何“拿来”?“拿来”什么?

C、面对文化遗产,鲁迅列举了哪些错误行为?他告诉我们应该怎么对待?请用原文中的话回答。

3、小组在交流讨论的过程中,教师需在走道走动,随时为学生的疑问进行解答;

四、展示

1、先由每个小组提出一个本组内未得到解决的问题;

2、其他小组可自由选择以上问题进行再解答,小组之间可以提出质疑和辩论;

3、未得到解决的问题,可以由教师给与一定的提示,再让学生进行思考;

五、比较阅读

阅读鲁迅的另一篇文章《论“他妈的”》

这篇文章的思想内涵是什么?

这篇文章与《拿来主义》有什么异同点?

读了这篇文章,你有何感想?

六、小练笔

我们都知道,鲁迅的批判不同于一般的思想评论,他把自己的批判锋芒始终对准人,人的心理与灵魂,在经过本篇课文的学习及课后的一篇阅读,相信大家对鲁迅的思想也有了一定的认识,你是如何看待鲁迅这种带有批判性的文章?试写一篇文章,阐述你的观点。

对比:

在本次的修改中,较之于第一篇教案,后者更倾向于学生活动,对学生的阅读、写作等方面都提高了要求,教师不再是课堂的主导者,而是将学生推向了主导地位,让学生在阅读的过程中发现问题、交流问题、解决问题,提高了学生的思辨能力和表达交流能力。并且,对于作品的理解更加深刻,学生不再依赖教师给予知识,而是主动寻求解决问题的方法和途径,同时也扩大了学生的阅读面,不仅仅停留在课本上,而是接触了课外的文章,获得更多更丰富的资料。

考纲要求 了解文章破立结合的论证方式以及因果论证、比喻论证的论证方法,在写作上有所借鉴。

教学目标 新课程标准:

1.鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

2.评价文章的思想内容和作者的观点态度;

学科核心素养:思维发展与提升;

教学重点 引导学生理清文章的思路,对文章进行结构分析,品味关键语句,并进而深入理解文章的内涵。

教学难点 1.根据文本内容探究新时代的"拿来主义"的内涵。

2.关键理清文章论证思路,理解"拿来主义"内涵。

教 学 流 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 展示

学习

目标 1.了解文章背景,整体感知课文内容,引导学生理解作者是怎样提出拿来主义这一主张的。

2.理清文章思路,正确理解本文的思想内容。

3.将文本内容与时代结合,进行探究。 明确学习目标

导入 有这样一个人,他“记时事不留面子”;有这样一个人,他嬉笑怒骂皆成文章;有这样一个人,他的杂文如匕首直插敌人的心脏;有这样一个人,他“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。他是谁?(鲁迅)今天我们就来学习他的一篇杂文《拿来主义》。

读 研读课文 理清思路

议 你认为‘主义’什么意思?

教师提示:议论文一般要写清是什么,为什么,怎么办,但顺序和方法灵活多变。

根据这一思路,这篇文章可以从以下三个问题来讨论,“拿来主义”是什么、“为什么要拿来”、“怎么拿来”?

1.学生以小组为单位,讨论交流。

2.整理并归纳答案。

3.做好笔记。

展 1、理论主张 2、思想作风 3、一定的社会制度),课文中主义就是思想,就是主张。而“拿来”就是一个动作,口语化动词—文化遗产<历史>,‘主义’是一个庄重严肃的词,两者放在一起,按常规不协调,但正好体现了鲁迅寓庄于谐的语言风格。如果你按这个题目或类似的题目(如“学习革命”、“创新思维”、“网络学习”等) 学生快速阅读课文并在文中找出揭示“拿来主义”具体含义的段落和句子。

评 1.教师纠正学生问题中的错误。

2.教师引导补充。

检 议论文的重要特点之一是具有针对性,“拿来主义”是针对什么提出来的?

练 课中练 为什么“闭关主义”、“送去主义”都不行?

什么是“闭关主义”、“送去主义”?

课后练 熟读课文

作业 布置 书面作业:同步练习p129,1-5

前置性(预习)作业:熟读课文

本节课知识要点 议论文的论证方法

高考 链接 高考年份及考题内容

在一次酒会上,法国、俄国、美国、中国四位商人在一起聚会,这时,法国人拿出了白兰地酒,俄国人拿出了伏特加酒、中国人拿出了茅台酒,而美国人呢,他拿起了酒杯不慌不忙地先倒了点白兰地酒,又倒了点伏特加酒,然后再倒了点茅台酒,最后告诉大家:这就是我们美国的鸡尾酒!

你是否欣赏这位美国人的做法? 他的可贵之处在什么地方?

教学 反思

备课组长签字: 教研组长签字: 学科蹲点领导签字: 年级蹲点领导签字:

互助一中教师教案

第 周 总第 课时 主备人:王永萍 科目: 授课人: 201 年 月 日

课题: 《拿来主义》(第2课时) 课型: 新授课

考纲要求 了解文章破立结合的论证方式以及因果论证、比喻论证的论证方法,在写作上有所借鉴。

教学目标 新课程标准:

1.鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

2.评价文章的思想内容和作者的观点态度;

学科核心素养:思维发展与提升;

教学重点 引导学生理清文章的思路,对文章进行结构分析,品味关键语句,并进而深入理解文章的内涵。

教学难点 1.根据文本内容探究新时代的"拿来主义"的内涵。

2.关键理清文章论证思路,理解"拿来主义"内涵。

教 学 流 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 展示

学习

目标 1.了解文章背景,整体感知课文内容,引导学生理解作者是怎样提出拿来主义这一主张的。

2.理清文章思路,正确理解本文的思想内容。

3.将文本内容与时代结合,进行探究。 明确学习目标

导入 由上节课内容导入

读 学生快速阅读课文并在文中找出揭示“拿来主义”具体含义的段落和句子。 理清思路

议 “闭关主义”显而易见,所以鲁迅先生一笔带过,他重点评价了“送去主义”,请同学们仔细阅读课文有关“送去主义”的文字,思考鲁迅是如何评价“送去主义”的?

2.那么,面对文化遗产,我们别无选择,只能采取一种什么态度?(第7段)

齐读此段,这一段在文中起到什么作用?(提出了中心论点)

从文体写法上说下它与前文的二个主义是什么关系?

1.学生以小组为单位,讨论交流。

2.整理并归纳答案。

3.做好笔记。

展 前二个主义是“破”,是铺垫,是蓄势;而这一段是“立”。 论述自己主张的时候,也是破在前头,先把一些不正确的态度加以分析批判,然后再论证自己的主张。这样,观点明确,中心突出。“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是通过了“立”,“破”得彻底,“立”得才牢靠。这个问题弄明白了,作者的思路和文章的结构层次就基本上清楚了。

遗产是祖上传下来的,“拿来”是后代来拿的。鲁迅以其敏锐的目光,看到了我们民族的痼疾,社会的积弱,提出了面对文化遗产的正确态度,直到今天,仍应具有指导意义。鲁迅先生离开我们已近七十多个年头了,今天,重读先生的文章,犹在耳边回响。面对改革开放和加入世贸的大好形势,引进国外先进技术势在必行,我们应该如何去拿呢?

首先,“拿来”必须爱国。没有爱国心,只能当亡国奴,只能实行送去主义,是没有胆量“拿来”的。一百多年的历史证明了这一点。

其次,“拿来”必须有用,要有选择地拿,不要抱着“外国的月亮比中国的圆”的偏见。

最后,“拿来”的目的是为了创新。

小组指定人员发言,其他组的同学评价

评 1.教师纠正学生问题中的错误。

2.教师引导补充。

检 我们怎样才能真正具体在做到“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”呢?

练 课中练 我们能否将这三种错误态度也叫成什么主义?

课后练 熟读课文

作业 布置 书面作业:同步练习p130,6-10

前置性(预习)作业:预习《父母与孩子之间的爱》

本节课知识要点 议论文的论证方法

高考 链接 高考年份及考题内容

作文素材运用:

鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判送去主义,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决送去主义呢?我们给世界送去了什么?

1.孔子的学说传到西方,是从400多年前意大利传教士把记录孔子言行的《论语》一书译成拉丁文带到欧洲开始的。而今,孔子学说已走向了五大洲,各国孔子学院的建立,正是孔子“四海之内皆兄弟”“和而不同”以及“君子以文会友,以友辅仁”思想的现实实践,同时将中国的传统文化儒家学说的精髓传遍世界的每一个角落。中国第一家电视孔子学院——黄河电视台电视孔子学院,按照语言学习规律,通过生动丰富的电视语言,寓教于乐,使观众轻松学汉语、快乐看中国。目前全世界已有268所孔子学院和71个孔子课堂。

2.中国的武术走向世界,经国际奥委会批准,在北京奥林匹克体育中心体育馆举办“北京2008武术比赛”。

3.让中国茶文化走向世界。在茶事活动中融入哲理、伦理、道德,通过品茗来修身养性、陶冶情操、品位人生、参禅悟道,达到精神上的享受和人格上的升华,这就是中国饮茶的最高境界——茶道。

4.中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫(《功夫熊猫》)走向世界。

5.中国的海军走向了世界,护航索马里。

教学 反思

备课组长签字: 教研组长签字: 学科蹲点领导签字: 年级蹲点领导签字:

修改教案:

教学目标:

精读课文《拿来主义》,理解欣赏作品的语言表达;

把握作品的内涵,理解作者的创作意图;

学会运用多种写作方式,写出自己对《拿来主义》的阅读感受和见解

教学过程:

一、导入

八卦我知道:

在正式上课之前,我们先来放松一下,同学们在课间休息的时候,喜欢交流一些小八卦,或是明星的,或是朋友的,或是陌生人的,那么今天,我们就来看看这几个小八卦,大家猜一猜,这个八卦是谁的。

他曾经是个医生,却在特殊时期毅然弃医从文;

他是著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人;

他一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献;

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

除此以外,你还知道此人的哪些八卦?

二、自主研读

1、全班齐读《拿来主义》,结合课下注释,标注重点字词读音。

2、自由研读作品《拿来主义》,遇到难以理解的词语或句子,在旁边进行批注。

三、合作交流

1、以小组为单位,将个人遇到的问题在小组中提出来,由记录员将问题逐一记录,并在小组内自行解决,实在解决不了的可以在稍后的展示环节中提出来;

2、在讨论交流正式开始前,先由教师给出一个大致的方向;

A、如何理解标题“拿来主义”?

B、如何“拿来”?“拿来”什么?

C、面对文化遗产,鲁迅列举了哪些错误行为?他告诉我们应该怎么对待?请用原文中的话回答。

3、小组在交流讨论的过程中,教师需在走道走动,随时为学生的疑问进行解答;

四、展示

1、先由每个小组提出一个本组内未得到解决的问题;

2、其他小组可自由选择以上问题进行再解答,小组之间可以提出质疑和辩论;

3、未得到解决的问题,可以由教师给与一定的提示,再让学生进行思考;

五、比较阅读

阅读鲁迅的另一篇文章《论“他妈的”》

这篇文章的思想内涵是什么?

这篇文章与《拿来主义》有什么异同点?

读了这篇文章,你有何感想?

六、小练笔

我们都知道,鲁迅的批判不同于一般的思想评论,他把自己的批判锋芒始终对准人,人的心理与灵魂,在经过本篇课文的学习及课后的一篇阅读,相信大家对鲁迅的思想也有了一定的认识,你是如何看待鲁迅这种带有批判性的文章?试写一篇文章,阐述你的观点。

对比:

在本次的修改中,较之于第一篇教案,后者更倾向于学生活动,对学生的阅读、写作等方面都提高了要求,教师不再是课堂的主导者,而是将学生推向了主导地位,让学生在阅读的过程中发现问题、交流问题、解决问题,提高了学生的思辨能力和表达交流能力。并且,对于作品的理解更加深刻,学生不再依赖教师给予知识,而是主动寻求解决问题的方法和途径,同时也扩大了学生的阅读面,不仅仅停留在课本上,而是接触了课外的文章,获得更多更丰富的资料。