2020-2021学年高中语文人教版必修4第四单元12《苏武传》教案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中语文人教版必修4第四单元12《苏武传》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 89.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《苏武传》教学设计

【教学整体思路】

《苏武传》是一篇人物传记,有对人物生平经历的介绍,但更重要的是融入了作者对人物人生价值的评价。因此,学习《苏武传》,我们一要读苏武,二要读班固。

在授课时我让学生贴近苏武,还原苏武的人的特性。看到苏武的“大丈夫”形象,脱离对于苏武符号化的膜拜。且作者将李陵与苏武放在一起必有其用意,那么通过对比课文中李陵与苏武的形象,可以看到作者怎样的情感态度。

在本课的教学中侧重落实学生的主体地位,采用创设情境,自主探究等方法,让学生通过教师的引导和充分的自主思考学到更多的知识和能力。在学生的学习上采取双线学习的方法,一方面在课上讨论学习文章思想内容侧重文本解读等,另一方面课下要按照之前老师讲的那种方式自主总结积累文言知识。

【教学目标】

知识与技能:

1. 积累和掌握文中重点的文言实词、虚词等,了解背景文化知识。

2. 进一步培养阅读传记文言文的能力。

过程与方法

3. 通过阅读,深化对文本内容的剖析和理解。

4. 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

5. 通过讨论引导学生对苏武事迹的思考。

情感态度与价值观

6. 引导学生体会苏武在绝望困境中的大义精神。

【教学重点难点】

重点:引导学生理解苏武的“大义”精神。

难点:学生自主讨论李陵与苏武的命运遭际的差别,分析总结班固对苏武的情感态度。

【教学方法】

分析引导法、讨论法、自主探究法、情景创设法

【教学课时】2课时

【教学思路】

课前准备与自主学习

1.借助注释和工具书,标注读音,初读全文,了解文章大意。

2.分组合作,梳理归纳文中相关的文言基础知识。如一组负责找出文中的通假字,二组找出古今异义词,三组总结文言特殊句式等等。

教学层次

第一课时:

1.导入用采访的方式吸引起学生对苏武的兴趣,让学生思考苏武是一个怎样的人。(5分钟)

2.引用《孟子》选段并结合课文中苏武的遭受的苦难历程,引导学生理解苏武的“大丈夫”形象和他的“大义”精神。(20分钟)

3.返回课文的前半部分介绍故事的背景,并结合明代士大夫求名的变态行为,引导学生领悟到苏武“大义”精神的纯粹性。(15分钟)

4.布置思考作业,为下一节课的讲解做准备。(5分钟)

第二课时:

1、回顾上节课所讲内容,落实作业情况。提出两个问题,现代人是如何看待苏武精神的,以及班固对苏武精神的情感态度。(5分钟)

2、组织学生分小组讨论对李陵与苏武的人生选择的看法,站在现代人的立场表达对两个人物的喜恶,并推选代表陈述观点。(25分钟)

3、当代人对苏武的态度是“敬而远之”的,那么班固的态度是怎样的?总结分析后发现班固对苏武实际上抱着敬叹同时又同情的态度,因为苏武的“大义”精神在残酷的现实中是无法生存的。(10分钟)

4、布置作业。(5分钟)

第一课时

【教学目标】

1. 了解背景文化知识,培养阅读传记文言文的能力。

2. 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

3. 通过分析课文背景感受苏武“大义”精神的纯粹性。

【教学重点】

1 . 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

2. 通过介绍背景比对历史,引出对苏武精神的深入思考。

【教学难点】

领悟苏武“大义”精神的“纯粹性”。

【教学方法】

创设情境法、教师引导法、辩证思考法

【教学过程】

一、自主学习,分析思考

1. 结合课本注释以及其他工具书,疏通字词,握文章大意,并画出重点文言词句。

2. 阅读下发的相关知识材料和了解作者创作的背景以及苏武牧羊的有关故事。

3. 安排对苏武采访的一系列准备工作,围绕“苏武为什么会在那么艰难的情境下,坚持19年不降匈奴?”将全班同学分为两组,一组为苏武立场,进入情境深刻体会苏武的内心情感,另一组为记者,思考要对苏武提什么问题。

二、创设情境,导入新课(约5分钟)

通过设计穿越的情境,让我们贴近与苏武的距离,模拟真实场景,对苏武进行采访,同时激发了学生的兴趣也促进了他们的思考。

师:通过预习我们对于苏武的事迹已经有了一定的了解,苏武经历了如此多的遭遇,几乎是常人起码,是我所不能承受的。相信同学们对于苏武的所作所为一定充满了敬意,又充满了好奇,不知道苏武是怎么承受和坚持的。那么假如此时苏武归来,而你拿着话筒摄像机穿越回汉代,见到了苏武。我们为苏武举办了一个从匈奴归来的记者招待会,进行一场穿越时空的“采访”。

模拟情境:

同学们,你正置身于两千多年前的大汉帝国的都城长安,在始元六年(公元前81 年),你如现今“追星”般地关注于本年度的一件大事:苏武荣归。一去匈奴19 年而杳无音讯的苏武,今天终于回到了久违的故国。在如潮的欢迎人群之中, 你们是对苏武19 年异域不死的神话充满好奇的年轻人,一定不会错过这个“面对苏武”的采访机会,那么,你会提出一些怎样的问题呢?

设计:

一组同学已经深入的体会了苏武的思想情感,讨论并推选出一名“苏武”。

另一组同学已经在预习中思考了对于苏武的提问,推选几名记者进行采访。

师:通过这此“采访”,我们看到大家对苏武所抱有的某种精神特质感到了一种不解,一种好奇。那么,接下来就让我们探析苏武身上的这种精神特质。

三、展示交流,合作讨论

结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象、“大义”精神。(20分钟左右)

(1)提出孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”之语。

师:在中国文化传统中大丈夫是怎样的一个形象?

学生(可能回答):有志气,有节操,有作为,有责任心,能屈能伸等等。

师:你们知道孟子的“大丈夫”标准是怎样的吗?

明确:孟子说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”我们可以说大丈夫就是要坚持原则不畏强暴舍弃私欲,这是一种大义精神,我们今天就来学习《苏武传》这篇古代人物传记,看看苏武是不是一个有气有义的大丈夫。

(2)引导学们从文章中分别找出具体体现苏武“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”之处,并具体分析。

师:大家在课前已经认真的预习了课文,那么,我们直接切入到苏武的大义中去,看看苏武的大义是怎么体现出来的?我们不如按照孟子所说的三点“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来进行总结。请同学们从文章中分别找找体现苏武的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的内容。

具体:

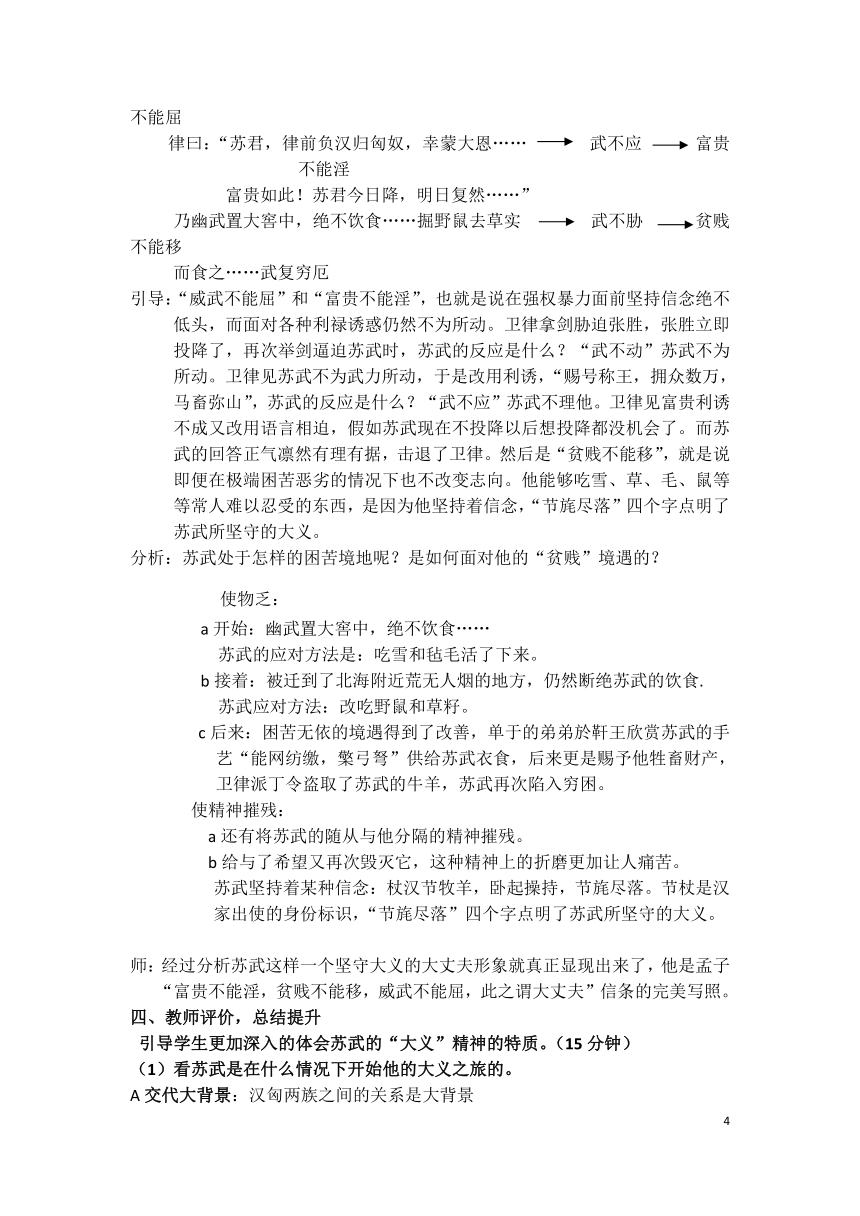

律谓武曰:“副有罪,当相坐。”……复举剑拟之 武不动 威武不能屈

律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩…… 武不应 富贵不能淫

富贵如此!苏君今日降,明日复然……”

乃幽武置大窖中,绝不饮食……掘野鼠去草实 武不胁 贫贱不能移

而食之……武复穷厄

引导:“威武不能屈”和“富贵不能淫”,也就是说在强权暴力面前坚持信念绝不低头,而面对各种利禄诱惑仍然不为所动。卫律拿剑胁迫张胜,张胜立即投降了,再次举剑逼迫苏武时,苏武的反应是什么?“武不动”苏武不为所动。卫律见苏武不为武力所动,于是改用利诱,“赐号称王,拥众数万,马畜弥山”,苏武的反应是什么?“武不应”苏武不理他。卫律见富贵利诱不成又改用语言相迫,假如苏武现在不投降以后想投降都没机会了。而苏武的回答正气凛然有理有据,击退了卫律。然后是“贫贱不能移”,就是说即便在极端困苦恶劣的情况下也不改变志向。他能够吃雪、草、毛、鼠等等常人难以忍受的东西,是因为他坚持着信念,“节旄尽落”四个字点明了苏武所坚守的大义。

分析:苏武处于怎样的困苦境地呢?是如何面对他的“贫贱”境遇的?

使物乏:

a开始:幽武置大窖中,绝不饮食……

苏武的应对方法是:吃雪和毡毛活了下来。

b接着:被迁到了北海附近荒无人烟的地方,仍然断绝苏武的饮食.

苏武应对方法:改吃野鼠和草籽。

c后来:困苦无依的境遇得到了改善,单于的弟弟於靬王欣赏苏武的手艺“能网纺缴,檠弓弩”供给苏武衣食,后来更是赐予他牲畜财产,卫律派丁令盗取了苏武的牛羊,苏武再次陷入穷困。

使精神摧残:

a还有将苏武的随从与他分隔的精神摧残。

b给与了希望又再次毁灭它,这种精神上的折磨更加让人痛苦。

苏武坚持着某种信念:杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。节杖是汉家出使的身份标识,“节旄尽落”四个字点明了苏武所坚守的大义。

师:经过分析苏武这样一个坚守大义的大丈夫形象就真正显现出来了,他是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”信条的完美写照。

四、教师评价,总结提升

引导学生更加深入的体会苏武的“大义”精神的特质。(15分钟)

(1)看苏武是在什么情况下开始他的大义之旅的。

A交代大背景:汉匈两族之间的关系是大背景

师: 课文是如何描述汉匈关系的?

引导:汉匈之间是互无干涉还是友好往来还是激烈争斗中?

明确:文中“时汉连伐胡,数通使相窥观”交代了大背景。

师: 通使往来对于两个国家两个民族来说在正常不过了,汉匈两国通使往来与我们印象中的外交(两国交战不斩来使)有何不同?

引导:汉匈两国竟然互相扣留使者,这表现出两国关系之恶劣,同时扣留使者的惯例也为后文苏武被扣押埋下了伏笔。

B故事开始

分析:且鞮侯单于初立归还汉使,汉武帝礼尚往来派遣苏武归还匈奴使者。两国互相交换使者,仿佛两国关系缓和并向更好的方向发展,不过课文第一段最后一句话笔锋一转把这个希望敲得粉碎:“单于益骄,非汉所望也。”情况开始由此急转直下,发生了一个几乎跟苏武毫无关系却改变了他的一生的事件。虞常谋杀卫律的事件。

C苏武反应

分析:“引佩刀自刺”,当然他没有死,但是他正式成为了匈奴囚禁的俘虏,由此也开始了苏武完成他人生的“大义”漫长生命旅途(十九年)。

(2)认清苏武是被迫开始“大义”之旅的,是一种无功利的选择。

引导:他并没有什么特殊的目的,仅仅是为了信念的缘故,坚守着自己的大义,苏武的“千秋万岁名”是他在迫不得已的生命境遇下的无功利的选择。由此形成对比的是后世出现了许多为求“千秋万岁名”的文人士大夫的荒唐行径。比如明代的朱姓皇帝,特别热衷于将大臣当朝按倒,剥了裤子打屁股,这是中国文明史上最丢人的丑剧。受“廷杖”的那些大臣,屁股挨了板子,皮开肉绽,精神上却得到空前的无尚荣光,因为他们坚持是纲常,是伦理,是国之基石,民之根本。更有甚者把打烂的臀肉割下来风干珍藏,这就是为名求名的变态行径。介绍完了这个背景,我们能更加清楚的认识到苏武的“大义”精神并不是功利的行为,它是纯粹的精神追求。

五、布置作业(5分钟):

阅读下发的关于李陵的生平故事材料。比较李陵与苏武的人生遭际及其命运选择有什么相同和不同之处,试从四个角度来总结(a李陵和苏武的功业b面对匈奴的劝降李陵和苏武各自的反应c在匈奴期间李陵和苏武的家族情况d最后李陵和苏武的结局),第二课时进行评讲。

【板书设计】

第二课时

【教学目标】

1.讨论苏武李陵与苏武的命运遭际的差别;

2.分析总结班固对苏武的情感态度;

【教学重点】

分组讨论李陵与苏武的人生选择差别,表达现代人对苏武精神的感受和思考。

【教学难点】

分小组进行“喜欢李陵还是喜欢苏武”的讨论,引导学生学会辩证的思考,并分析总结班固对苏武的情感态度。

【教学方法】

讲授法、小组讨论法

【教学流程】

一、回顾情境,自主分析(5分钟)

上一课时介绍了苏武的“大丈夫”形象和他的“大义”精神。苏武在富贵面前抵住诱惑,在威权面前不畏强暴,在困苦之中坚守大义,成为了孟子口中的“大丈夫”,并且苏武的“大义”精神也是他无功利的信念追求,更显示出这种精神的纯粹和崇高。但是作为充满反思性叛逆性的现代人,我们也不禁要问这种追求和执着是否值得,而作者班固是否真的认同并赞许这种精神?

前一个问题我们来进行一个讨论,大家在比较完李陵和苏武后对这两个人物有什么看法,到底是更喜欢李陵还是苏武进行分组讨论;而第二个问题我们在讨论完之后老师将进行提示和引导。

二、合作探究,展示交流(25分钟)

看当代人对于苏武的态度。

——组织学生分小组选进行“喜欢李陵还是喜欢苏武”的小型讨论,引导学生学会辩证的思考。

上节课留下的作业是李陵与苏武的命运遭际和人生选择的比较,总结分析同学们的答案可以得出以下归纳:

苏武 李陵

个人功业 苏武持节沟通匈奴 领军抗击匈奴

面对匈奴劝降的反应 苏武宁死不从 最终兵败投降

在匈奴期间家族情况 苏武兄弟皆因小事而亡,妻子改嫁儿女生死不详,家族败落 全家被汉武帝灭门

结局 白发而归得到的报答不过尔尔,后来甚至被褫夺爵禄,宣帝时被当做偶像供起 在匈奴虽然心念故国,但是以“丈夫不能再辱”为由拒绝还朝

组织讨论“喜欢苏武还是李陵”,每四个人一个小组,要求有记录员(要求上交讨论记录)并在讨论结束后选派代表进行汇报。要求联系课文以及现实说出喜欢或不喜欢李陵或苏武的原因。

开展讨论,我们作为当代人是怎么看待李陵和苏武的人生选择的。

教师总结和引导:

不管是不是当代人的正确选择,但是这种精神还是令人敬叹令人称道的,正如司马迁评价孔子所说“高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之”。不过这是当代人的评价方式,远观赞叹却“敬而远之”,而《汉书》的作者班固是怎么看待这个问题的?

三、深入剖析,点拨评价(10分钟)

看班固是怎样看待李陵和苏武这两个人的,他的笔端透露出怎样的情感。

1.分析班固对李陵的态度:

班固一方面盛赞苏武的“大义”节操,另一方面并没有指责李陵投敌叛国行为,相反以一种惋惜哀叹的方式为李陵列传,有意要将李陵塑造为一个悲剧英雄,当汉朝使节劝李陵归国时,李陵却两次说道“丈夫不能再辱”,对于悲剧英雄李陵而言,在投敌之后他已无国,在汉武帝灭李家一门时他已无家,李陵早已是一个无家无国的孤魂,我们就不难理解一代学人王国维为濒临死难的中国文化殉葬的遗言:“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。”一种无家无国的飘零孤独感油然而生。班固对李陵是充满同情而非指责的。

明确:

班固并不是一味的推崇“大义”精神,班固没有把它设定为一个人生活的最高的准则。

2.分析班固对苏武的另一种态度:

如果说李陵的悲剧是他的失节之错,那么苏武的悲剧就很难解释了。苏武被扣押匈奴时,他的家族并没有得到特殊的待遇,相反一家破碎生死不知,当他归国后也只是“二百万”“典属国”的封赏(据李陵的《答李陵书》中所言这种封赏并不丰厚),后来更是子亡免官,最后昭帝时虽然重新起用,但那时的苏武早已老朽,昭帝也不过是把苏武当做一个偶像供奉而已,偶像是木雕或者泥塑的是没有生命的,这也是苏武的悲剧所在。

明确:

李陵和苏武最后竟然殊途同归都成为了悲剧英雄的形象,表明了班固对于“大义”、节气只是“心向往之”,对这种精神却缺乏现实的认同感,班固或许认为在残酷的现实中这种崇高的精神只是一种幻影。

四、作业布置(5分钟)

1. 以“假如我是苏武”为题写一段话。

要求:说出自己在相同情境下的想法和选择,或者点评苏武的想法做法提出自己的观点。

2. 分组合作,梳理归纳文中相关的文言基础知识。如一组负责找出文中的通假字,二组找出古今异义词,三组总结特殊句式等等。

如 :第一组总结通假字 例:女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲???(女,通“汝”,你;畔,通“叛”,背叛)

第二组总结一词多义 例:

第三组总结词类活用 如名词活用做动词,形容词活用等等 例:宜皆降之???降,动词的使动用法:使……投降

第四组总结 如判断句、省略句、倒装句(宾语前置句、状语后置句)、被动句

【板书设计】

1

【教学整体思路】

《苏武传》是一篇人物传记,有对人物生平经历的介绍,但更重要的是融入了作者对人物人生价值的评价。因此,学习《苏武传》,我们一要读苏武,二要读班固。

在授课时我让学生贴近苏武,还原苏武的人的特性。看到苏武的“大丈夫”形象,脱离对于苏武符号化的膜拜。且作者将李陵与苏武放在一起必有其用意,那么通过对比课文中李陵与苏武的形象,可以看到作者怎样的情感态度。

在本课的教学中侧重落实学生的主体地位,采用创设情境,自主探究等方法,让学生通过教师的引导和充分的自主思考学到更多的知识和能力。在学生的学习上采取双线学习的方法,一方面在课上讨论学习文章思想内容侧重文本解读等,另一方面课下要按照之前老师讲的那种方式自主总结积累文言知识。

【教学目标】

知识与技能:

1. 积累和掌握文中重点的文言实词、虚词等,了解背景文化知识。

2. 进一步培养阅读传记文言文的能力。

过程与方法

3. 通过阅读,深化对文本内容的剖析和理解。

4. 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

5. 通过讨论引导学生对苏武事迹的思考。

情感态度与价值观

6. 引导学生体会苏武在绝望困境中的大义精神。

【教学重点难点】

重点:引导学生理解苏武的“大义”精神。

难点:学生自主讨论李陵与苏武的命运遭际的差别,分析总结班固对苏武的情感态度。

【教学方法】

分析引导法、讨论法、自主探究法、情景创设法

【教学课时】2课时

【教学思路】

课前准备与自主学习

1.借助注释和工具书,标注读音,初读全文,了解文章大意。

2.分组合作,梳理归纳文中相关的文言基础知识。如一组负责找出文中的通假字,二组找出古今异义词,三组总结文言特殊句式等等。

教学层次

第一课时:

1.导入用采访的方式吸引起学生对苏武的兴趣,让学生思考苏武是一个怎样的人。(5分钟)

2.引用《孟子》选段并结合课文中苏武的遭受的苦难历程,引导学生理解苏武的“大丈夫”形象和他的“大义”精神。(20分钟)

3.返回课文的前半部分介绍故事的背景,并结合明代士大夫求名的变态行为,引导学生领悟到苏武“大义”精神的纯粹性。(15分钟)

4.布置思考作业,为下一节课的讲解做准备。(5分钟)

第二课时:

1、回顾上节课所讲内容,落实作业情况。提出两个问题,现代人是如何看待苏武精神的,以及班固对苏武精神的情感态度。(5分钟)

2、组织学生分小组讨论对李陵与苏武的人生选择的看法,站在现代人的立场表达对两个人物的喜恶,并推选代表陈述观点。(25分钟)

3、当代人对苏武的态度是“敬而远之”的,那么班固的态度是怎样的?总结分析后发现班固对苏武实际上抱着敬叹同时又同情的态度,因为苏武的“大义”精神在残酷的现实中是无法生存的。(10分钟)

4、布置作业。(5分钟)

第一课时

【教学目标】

1. 了解背景文化知识,培养阅读传记文言文的能力。

2. 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

3. 通过分析课文背景感受苏武“大义”精神的纯粹性。

【教学重点】

1 . 结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象。

2. 通过介绍背景比对历史,引出对苏武精神的深入思考。

【教学难点】

领悟苏武“大义”精神的“纯粹性”。

【教学方法】

创设情境法、教师引导法、辩证思考法

【教学过程】

一、自主学习,分析思考

1. 结合课本注释以及其他工具书,疏通字词,握文章大意,并画出重点文言词句。

2. 阅读下发的相关知识材料和了解作者创作的背景以及苏武牧羊的有关故事。

3. 安排对苏武采访的一系列准备工作,围绕“苏武为什么会在那么艰难的情境下,坚持19年不降匈奴?”将全班同学分为两组,一组为苏武立场,进入情境深刻体会苏武的内心情感,另一组为记者,思考要对苏武提什么问题。

二、创设情境,导入新课(约5分钟)

通过设计穿越的情境,让我们贴近与苏武的距离,模拟真实场景,对苏武进行采访,同时激发了学生的兴趣也促进了他们的思考。

师:通过预习我们对于苏武的事迹已经有了一定的了解,苏武经历了如此多的遭遇,几乎是常人起码,是我所不能承受的。相信同学们对于苏武的所作所为一定充满了敬意,又充满了好奇,不知道苏武是怎么承受和坚持的。那么假如此时苏武归来,而你拿着话筒摄像机穿越回汉代,见到了苏武。我们为苏武举办了一个从匈奴归来的记者招待会,进行一场穿越时空的“采访”。

模拟情境:

同学们,你正置身于两千多年前的大汉帝国的都城长安,在始元六年(公元前81 年),你如现今“追星”般地关注于本年度的一件大事:苏武荣归。一去匈奴19 年而杳无音讯的苏武,今天终于回到了久违的故国。在如潮的欢迎人群之中, 你们是对苏武19 年异域不死的神话充满好奇的年轻人,一定不会错过这个“面对苏武”的采访机会,那么,你会提出一些怎样的问题呢?

设计:

一组同学已经深入的体会了苏武的思想情感,讨论并推选出一名“苏武”。

另一组同学已经在预习中思考了对于苏武的提问,推选几名记者进行采访。

师:通过这此“采访”,我们看到大家对苏武所抱有的某种精神特质感到了一种不解,一种好奇。那么,接下来就让我们探析苏武身上的这种精神特质。

三、展示交流,合作讨论

结合《孟子》选段引导学生理解苏武的“大丈夫”形象、“大义”精神。(20分钟左右)

(1)提出孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”之语。

师:在中国文化传统中大丈夫是怎样的一个形象?

学生(可能回答):有志气,有节操,有作为,有责任心,能屈能伸等等。

师:你们知道孟子的“大丈夫”标准是怎样的吗?

明确:孟子说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”我们可以说大丈夫就是要坚持原则不畏强暴舍弃私欲,这是一种大义精神,我们今天就来学习《苏武传》这篇古代人物传记,看看苏武是不是一个有气有义的大丈夫。

(2)引导学们从文章中分别找出具体体现苏武“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”之处,并具体分析。

师:大家在课前已经认真的预习了课文,那么,我们直接切入到苏武的大义中去,看看苏武的大义是怎么体现出来的?我们不如按照孟子所说的三点“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来进行总结。请同学们从文章中分别找找体现苏武的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的内容。

具体:

律谓武曰:“副有罪,当相坐。”……复举剑拟之 武不动 威武不能屈

律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩…… 武不应 富贵不能淫

富贵如此!苏君今日降,明日复然……”

乃幽武置大窖中,绝不饮食……掘野鼠去草实 武不胁 贫贱不能移

而食之……武复穷厄

引导:“威武不能屈”和“富贵不能淫”,也就是说在强权暴力面前坚持信念绝不低头,而面对各种利禄诱惑仍然不为所动。卫律拿剑胁迫张胜,张胜立即投降了,再次举剑逼迫苏武时,苏武的反应是什么?“武不动”苏武不为所动。卫律见苏武不为武力所动,于是改用利诱,“赐号称王,拥众数万,马畜弥山”,苏武的反应是什么?“武不应”苏武不理他。卫律见富贵利诱不成又改用语言相迫,假如苏武现在不投降以后想投降都没机会了。而苏武的回答正气凛然有理有据,击退了卫律。然后是“贫贱不能移”,就是说即便在极端困苦恶劣的情况下也不改变志向。他能够吃雪、草、毛、鼠等等常人难以忍受的东西,是因为他坚持着信念,“节旄尽落”四个字点明了苏武所坚守的大义。

分析:苏武处于怎样的困苦境地呢?是如何面对他的“贫贱”境遇的?

使物乏:

a开始:幽武置大窖中,绝不饮食……

苏武的应对方法是:吃雪和毡毛活了下来。

b接着:被迁到了北海附近荒无人烟的地方,仍然断绝苏武的饮食.

苏武应对方法:改吃野鼠和草籽。

c后来:困苦无依的境遇得到了改善,单于的弟弟於靬王欣赏苏武的手艺“能网纺缴,檠弓弩”供给苏武衣食,后来更是赐予他牲畜财产,卫律派丁令盗取了苏武的牛羊,苏武再次陷入穷困。

使精神摧残:

a还有将苏武的随从与他分隔的精神摧残。

b给与了希望又再次毁灭它,这种精神上的折磨更加让人痛苦。

苏武坚持着某种信念:杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。节杖是汉家出使的身份标识,“节旄尽落”四个字点明了苏武所坚守的大义。

师:经过分析苏武这样一个坚守大义的大丈夫形象就真正显现出来了,他是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”信条的完美写照。

四、教师评价,总结提升

引导学生更加深入的体会苏武的“大义”精神的特质。(15分钟)

(1)看苏武是在什么情况下开始他的大义之旅的。

A交代大背景:汉匈两族之间的关系是大背景

师: 课文是如何描述汉匈关系的?

引导:汉匈之间是互无干涉还是友好往来还是激烈争斗中?

明确:文中“时汉连伐胡,数通使相窥观”交代了大背景。

师: 通使往来对于两个国家两个民族来说在正常不过了,汉匈两国通使往来与我们印象中的外交(两国交战不斩来使)有何不同?

引导:汉匈两国竟然互相扣留使者,这表现出两国关系之恶劣,同时扣留使者的惯例也为后文苏武被扣押埋下了伏笔。

B故事开始

分析:且鞮侯单于初立归还汉使,汉武帝礼尚往来派遣苏武归还匈奴使者。两国互相交换使者,仿佛两国关系缓和并向更好的方向发展,不过课文第一段最后一句话笔锋一转把这个希望敲得粉碎:“单于益骄,非汉所望也。”情况开始由此急转直下,发生了一个几乎跟苏武毫无关系却改变了他的一生的事件。虞常谋杀卫律的事件。

C苏武反应

分析:“引佩刀自刺”,当然他没有死,但是他正式成为了匈奴囚禁的俘虏,由此也开始了苏武完成他人生的“大义”漫长生命旅途(十九年)。

(2)认清苏武是被迫开始“大义”之旅的,是一种无功利的选择。

引导:他并没有什么特殊的目的,仅仅是为了信念的缘故,坚守着自己的大义,苏武的“千秋万岁名”是他在迫不得已的生命境遇下的无功利的选择。由此形成对比的是后世出现了许多为求“千秋万岁名”的文人士大夫的荒唐行径。比如明代的朱姓皇帝,特别热衷于将大臣当朝按倒,剥了裤子打屁股,这是中国文明史上最丢人的丑剧。受“廷杖”的那些大臣,屁股挨了板子,皮开肉绽,精神上却得到空前的无尚荣光,因为他们坚持是纲常,是伦理,是国之基石,民之根本。更有甚者把打烂的臀肉割下来风干珍藏,这就是为名求名的变态行径。介绍完了这个背景,我们能更加清楚的认识到苏武的“大义”精神并不是功利的行为,它是纯粹的精神追求。

五、布置作业(5分钟):

阅读下发的关于李陵的生平故事材料。比较李陵与苏武的人生遭际及其命运选择有什么相同和不同之处,试从四个角度来总结(a李陵和苏武的功业b面对匈奴的劝降李陵和苏武各自的反应c在匈奴期间李陵和苏武的家族情况d最后李陵和苏武的结局),第二课时进行评讲。

【板书设计】

第二课时

【教学目标】

1.讨论苏武李陵与苏武的命运遭际的差别;

2.分析总结班固对苏武的情感态度;

【教学重点】

分组讨论李陵与苏武的人生选择差别,表达现代人对苏武精神的感受和思考。

【教学难点】

分小组进行“喜欢李陵还是喜欢苏武”的讨论,引导学生学会辩证的思考,并分析总结班固对苏武的情感态度。

【教学方法】

讲授法、小组讨论法

【教学流程】

一、回顾情境,自主分析(5分钟)

上一课时介绍了苏武的“大丈夫”形象和他的“大义”精神。苏武在富贵面前抵住诱惑,在威权面前不畏强暴,在困苦之中坚守大义,成为了孟子口中的“大丈夫”,并且苏武的“大义”精神也是他无功利的信念追求,更显示出这种精神的纯粹和崇高。但是作为充满反思性叛逆性的现代人,我们也不禁要问这种追求和执着是否值得,而作者班固是否真的认同并赞许这种精神?

前一个问题我们来进行一个讨论,大家在比较完李陵和苏武后对这两个人物有什么看法,到底是更喜欢李陵还是苏武进行分组讨论;而第二个问题我们在讨论完之后老师将进行提示和引导。

二、合作探究,展示交流(25分钟)

看当代人对于苏武的态度。

——组织学生分小组选进行“喜欢李陵还是喜欢苏武”的小型讨论,引导学生学会辩证的思考。

上节课留下的作业是李陵与苏武的命运遭际和人生选择的比较,总结分析同学们的答案可以得出以下归纳:

苏武 李陵

个人功业 苏武持节沟通匈奴 领军抗击匈奴

面对匈奴劝降的反应 苏武宁死不从 最终兵败投降

在匈奴期间家族情况 苏武兄弟皆因小事而亡,妻子改嫁儿女生死不详,家族败落 全家被汉武帝灭门

结局 白发而归得到的报答不过尔尔,后来甚至被褫夺爵禄,宣帝时被当做偶像供起 在匈奴虽然心念故国,但是以“丈夫不能再辱”为由拒绝还朝

组织讨论“喜欢苏武还是李陵”,每四个人一个小组,要求有记录员(要求上交讨论记录)并在讨论结束后选派代表进行汇报。要求联系课文以及现实说出喜欢或不喜欢李陵或苏武的原因。

开展讨论,我们作为当代人是怎么看待李陵和苏武的人生选择的。

教师总结和引导:

不管是不是当代人的正确选择,但是这种精神还是令人敬叹令人称道的,正如司马迁评价孔子所说“高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之”。不过这是当代人的评价方式,远观赞叹却“敬而远之”,而《汉书》的作者班固是怎么看待这个问题的?

三、深入剖析,点拨评价(10分钟)

看班固是怎样看待李陵和苏武这两个人的,他的笔端透露出怎样的情感。

1.分析班固对李陵的态度:

班固一方面盛赞苏武的“大义”节操,另一方面并没有指责李陵投敌叛国行为,相反以一种惋惜哀叹的方式为李陵列传,有意要将李陵塑造为一个悲剧英雄,当汉朝使节劝李陵归国时,李陵却两次说道“丈夫不能再辱”,对于悲剧英雄李陵而言,在投敌之后他已无国,在汉武帝灭李家一门时他已无家,李陵早已是一个无家无国的孤魂,我们就不难理解一代学人王国维为濒临死难的中国文化殉葬的遗言:“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。”一种无家无国的飘零孤独感油然而生。班固对李陵是充满同情而非指责的。

明确:

班固并不是一味的推崇“大义”精神,班固没有把它设定为一个人生活的最高的准则。

2.分析班固对苏武的另一种态度:

如果说李陵的悲剧是他的失节之错,那么苏武的悲剧就很难解释了。苏武被扣押匈奴时,他的家族并没有得到特殊的待遇,相反一家破碎生死不知,当他归国后也只是“二百万”“典属国”的封赏(据李陵的《答李陵书》中所言这种封赏并不丰厚),后来更是子亡免官,最后昭帝时虽然重新起用,但那时的苏武早已老朽,昭帝也不过是把苏武当做一个偶像供奉而已,偶像是木雕或者泥塑的是没有生命的,这也是苏武的悲剧所在。

明确:

李陵和苏武最后竟然殊途同归都成为了悲剧英雄的形象,表明了班固对于“大义”、节气只是“心向往之”,对这种精神却缺乏现实的认同感,班固或许认为在残酷的现实中这种崇高的精神只是一种幻影。

四、作业布置(5分钟)

1. 以“假如我是苏武”为题写一段话。

要求:说出自己在相同情境下的想法和选择,或者点评苏武的想法做法提出自己的观点。

2. 分组合作,梳理归纳文中相关的文言基础知识。如一组负责找出文中的通假字,二组找出古今异义词,三组总结特殊句式等等。

如 :第一组总结通假字 例:女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲???(女,通“汝”,你;畔,通“叛”,背叛)

第二组总结一词多义 例:

第三组总结词类活用 如名词活用做动词,形容词活用等等 例:宜皆降之???降,动词的使动用法:使……投降

第四组总结 如判断句、省略句、倒装句(宾语前置句、状语后置句)、被动句

【板书设计】

1