精研细做高考真题,提升文言文阅读能力(高考备考语文之文言文整体阅读)

文档属性

| 名称 | 精研细做高考真题,提升文言文阅读能力(高考备考语文之文言文整体阅读) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 15:07:00 | ||

图片预览

文档简介

精研细做高考真题,提升文言文阅读能力(高考备考语文之文言文整体阅读)

??★知识点回顾

一、人物传记整体阅读阅读要求和步骤

(1)阅读要求

①知人

所谓“知人”,就是要掌握文中所写之人。一是明确文章写的是什么人:谁是主要人物,谁是次要人物,谁是对比人物,谁是陪衬人物等。二是明确人物之间有怎样的关系:主要人物和次要人物的关系,次要人物和次要人物的纠葛,对比人物的可比性,陪衬人物的陪衬点。三是明确这些人是怎样的人,明确作者是怎样评价他们的,并准确地概括人物的性格、品质、品行。高考所选文本,一般思想教育性较强,对考生具有正面影响作用,例如常选岳飞传而不选秦桧传,常选廉吏传而不选佞臣传,所以把握人物的品质、才能、贡献等是完成人物传记阅读的重点。从爱民、善于狱断、交游的魄力、勇力超常、教育风化、荐才、惩恶、勤政、课农桑等方面品评其行为。

②明事

事件是史传文的主体。所谓“明事”,就是要弄清楚作者围绕主要人物写了什么事。如果只写了一件事,就要分析事件的起因、经过和结果。如果是写了几件事,就要了解事件的先后顺序,事件之间的关系。弄清楚这些问题,就把握住了文章的主要内容。

③辨理

所谓“辨理”,就是要分析作者借助所叙之事,对人物作出怎样的评价,说明了什么道理。这其实就是分析作者在文中的观点态度。所谓“理”,有的是作者明说的,即作者通过议论表明自己的观点态度;有的是借人物之口表达作者的看法;更多的却是在叙事之中透露的,这就需要“辨理”。例如《史记》中常有“太史公曰”的文字,还有其他文章中的“异史氏曰”等,这些都是作者对人物、对事件的评价,要加以体味。此外,很多传记类文章还夹杂着一些对事件的议论性、说明性的文字,诸如对人物性格、人物思想的评价,对事件意义及社会影响的评价,对事件情感取向及其简易评价,作者的写作意图及对事件的认识。这些都是需要特别注意的。

(2)阅读步骤

同前面阅读步骤大致相同,分为两步:

第一步:粗读——整体概览。(粗读正文,浏览文意概括题)

第二步:细读——明事知人。

二、整体阅读的方法和步骤

1.阅读方法

(1)勾画圈点法:边阅读,边画出人名、地名、时间词、事件起讫词语及文中评议性词句,画出较难理解的词句等,同时思考总结“何人何时何事”等内容。

(2)主线阅读法:阅读时牢牢抓住“什么人什么时候什么地方做过什么事,事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

(3)借题解文法:要借的这个题就是几乎每卷必有的文意概括题。所给四个选项均是命题人对文意的概括,其中只有一项不正确,即使这个不正确项,也不是全不正确,错误只在个别词语上。这样,该题绝大部分正确文意便是我们读懂内容最好的“提示”和“拐杖”,一定要借“此题”而解文。

(4)以文解文法:就是借用文章中的话来理解。文章中的诸多因素存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是读者解文的一种依据,阅读时仔细发掘,前后文会给你帮助。

(5)以注解文法:命题者往往会给一些注释,这些注释往往能给解文、解题带来很大帮助。考试时同学们千万不要对其视而不见,一定要充分利用才行。

2.阅读步骤

第一步:粗读——浏览全文,看看注释,读读文意概括题。

第二步:细读——明事知人辨理。

(1)圈画。对于一些重要信息和可能干扰阅读理解的文字要圈画出来。“重要信息”主要指传记中传主的姓名、官职、事迹等情况,议论性散文中还包括表明观点的词语。“可能干扰阅读理解的文字”主要指文中的一些名词术语,如人名、地名、官职名、官府宫廷名、科举考试和官职升降专用术语,这些词语往往有特别的含义,如果误以为是普通词语,那就会在理解上出差错。

(2)跨“难”。对于那些一下子理解不出的词语,可以先“跨”过去。整体感知文本时,一般不要在个别词句上多作推敲,以免浪费时间。

(3)借助。在通读全文、整体感知中碰到问题,要善于借助上下文和试题来解决,这是很重要的方法和能力。如果有出处说明或疑难注释,有时也可以借助理解。

★真题研练: 方向比努力更重要

阅读训练

高考文本

随文解读

一、(2019·全国卷2)阅读下面的文言文,完成1~4题。

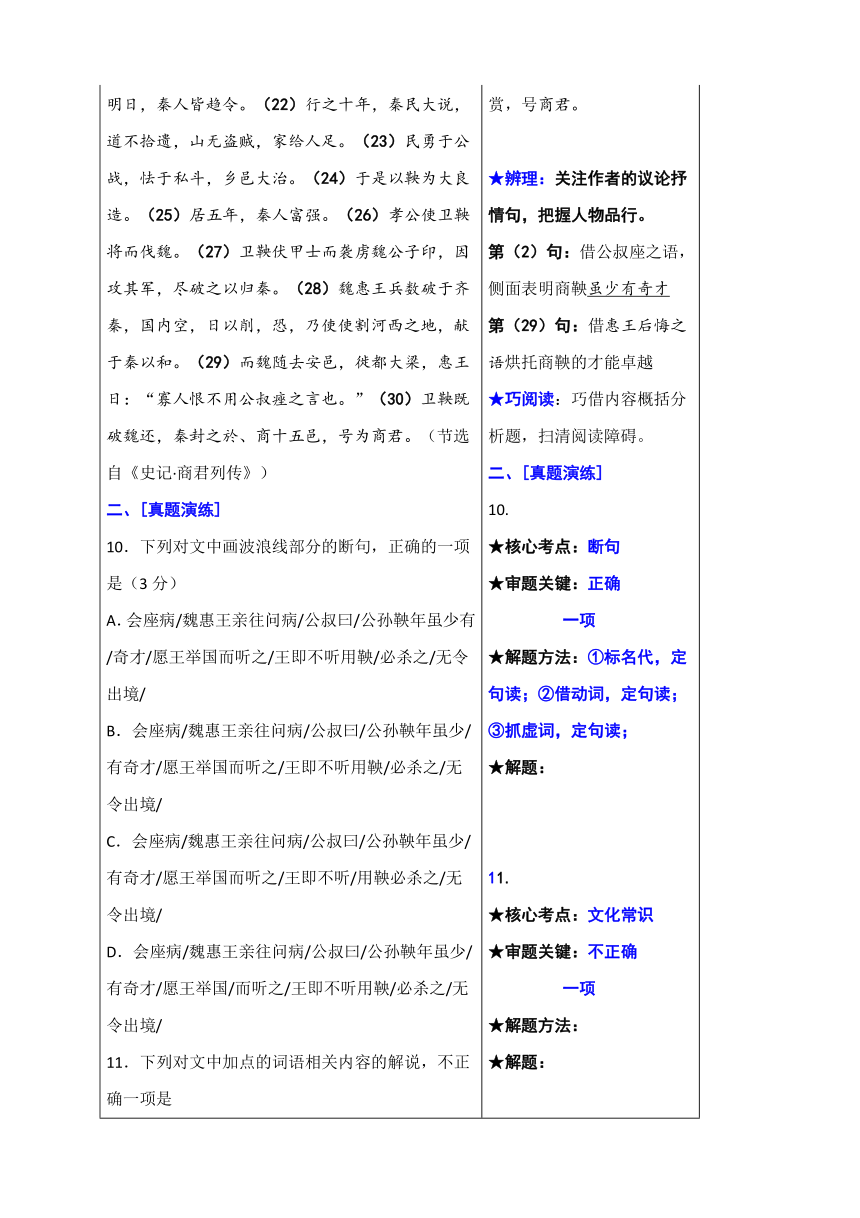

(1)商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也,鞅少好刑名之学,事魏相公叔座。(2)公叔座知其贤,未及进。会座病魏惠王亲往问病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿王举国而听之王即不听用鞅必杀之无令出境?.(3)公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。(4)公与语,数日不厌。(5)景监曰:“子何以中吾君?吾君之欢甚也。”(6)鞅曰:“吾以强国之术说君,君大说之耳。”(7)孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。(8)卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功。(9)圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”(10)孝公曰:“善。”(11)“治世不一道,便国不法古。(12)故汤武不循古而王,夏般不易礼而亡。(13)反古者不可非,而循礼者不足多。”(14)孝公曰:“善。”(15)以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。(16)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。(17)于是太子犯法。(18)卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”(19)将法太子。(20)太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。(21)明日,秦人皆趋令。(22)行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。(23)民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。(24)于是以鞅为大良造。(25)居五年,秦人富强。(26)孝公使卫鞅将而伐魏。(27)卫鞅伏甲士而袭虏魏公子印,因攻其军,尽破之以归秦。(28)魏惠王兵数破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和。(29)而魏随去安邑,徙都大梁,惠王日:“寡人恨不用公叔痤之言也。”(30)卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。(节选自《史记·商君列传》)

二、[真题演练]

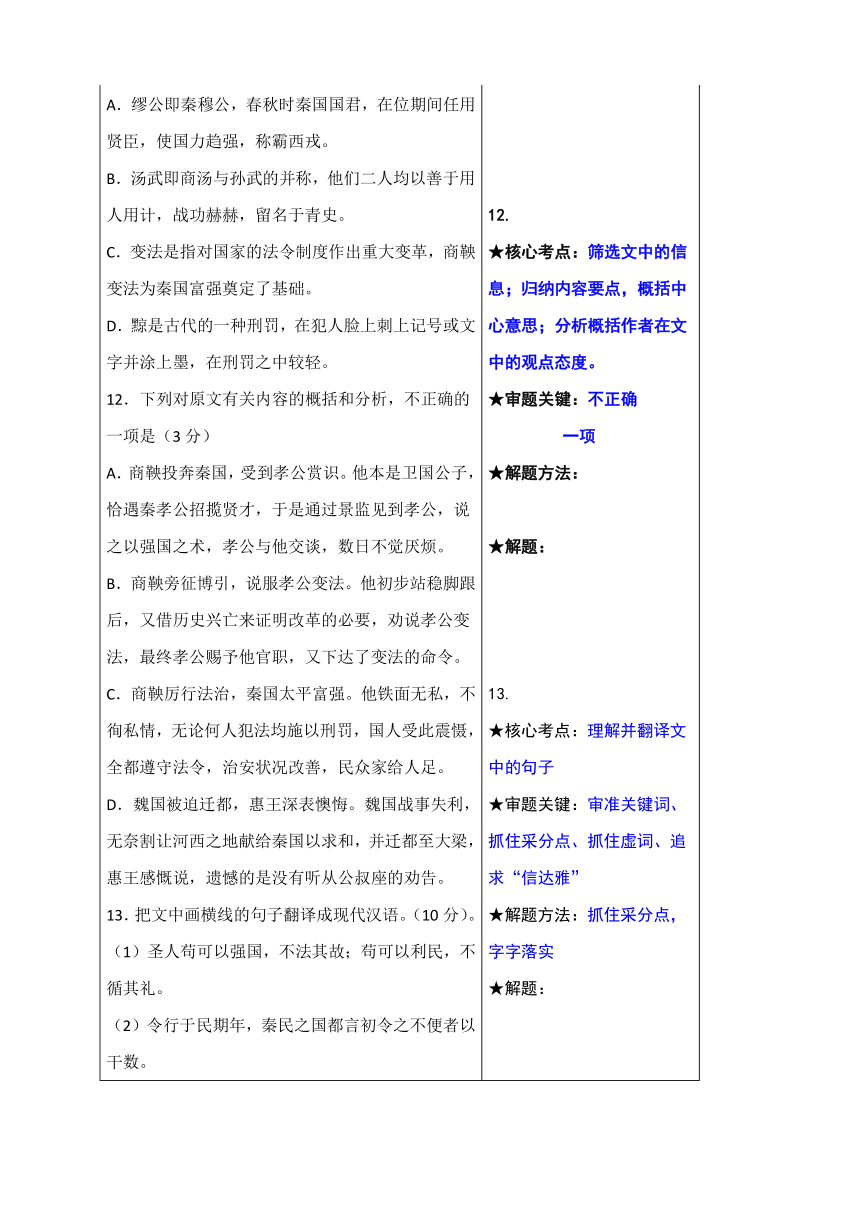

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少有/奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

C.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听/用鞅必杀之/无令出境/

D.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国/而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确一项是

A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

B.汤武即商汤与孙武的并称,他们二人均以善于用人用计,战功赫赫,留名于青史。

C.变法是指对国家的法令制度作出重大变革,商鞅变法为秦国富强奠定了基础。

D.黥是古代的一种刑罚,在犯人脸上刺上记号或文字并涂上墨,在刑罚之中较轻。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.商鞅投奔秦国,受到孝公赏识。他本是卫国公子,恰遇秦孝公招揽贤才,于是通过景监见到孝公,说之以强国之术,孝公与他交谈,数日不觉厌烦。

B.商鞅旁征博引,说服孝公变法。他初步站稳脚跟后,又借历史兴亡来证明改革的必要,劝说孝公变法,最终孝公赐予他官职,又下达了变法的命令。

C.商鞅厉行法治,秦国太平富强。他铁面无私,不徇私情,无论何人犯法均施以刑罚,国人受此震慑,全都遵守法令,治安状况改善,民众家给人足。

D.魏国被迫迁都,惠王深表懊悔。魏国战事失利,无奈割让河西之地献给秦国以求和,并迁都至大梁,惠王感慨说,遗憾的是没有听从公叔座的劝告。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)。

(1)圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

(2)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以干数。

选文出自节选自《史记·商君列传》,共610字,本文属于历史传记类文本。主要写商鞅的仕途历程和杰出表现,文字浅显易懂,有较强的故事性,保持了全国卷一直以来的选材特点,适合对高中毕业生的考查。理解其文意一般要走好以下四步:

★知人:关注开头,初识主人公形象。

(1)?句:交代姓名、字和担任的官职等相应情况。

★明事:抓时间、地点、官职和事件,把握主人公经历。

(1)—(2):商鞅侍奉魏相公叔座

(3)—(15):商鞅入秦游说秦孝公变法,官封左庶长。

(16)—(24):商鞅变法及其成效,官封大良造.

(25)—(29):商鞅征讨魏国,建功立业,受秦王封赏,号商君。

?

★辨理:关注作者的议论抒情句,把握人物品行。

第(2)句:借公叔座之语,侧面表明商鞅虽少有奇才

第(29)句:借惠王后悔之语烘托商鞅的才能卓越

★巧阅读:巧借内容概括分析题,扫清阅读障碍。

二、[真题演练]

10.

★核心考点:断句

★审题关键:正确 ????一项

★解题方法:①标名代,定句读;②借动词,定句读;③抓虚词,定句读;

★解题:

?

?

11.

★核心考点:文化常识

★审题关键:不正确 ????一项

★解题方法:

★解题:

?

?

?

?

12.

★核心考点:筛选文中的信息;归纳内容要点,概括中心意思;分析概括作者在文中的观点态度。

★审题关键:不正确 ????一项

★解题方法:

?

★解题:

?

?

?

13.

★核心考点:理解并翻译文中的句子

★审题关键:审准关键词、抓住采分点、抓住虚词、追求“信达雅”

★解题方法:抓住采分点,字字落实

★解题:

【10题详解】

此题考查文言断句的能力。此类题要求学生正确理解相关语句,在语意把握的基础上,充分利用标志,如作主语、宾语的名词、代词,句首发语词,句末语气词,句间连词以及并列、排比结构等。并且能通过选项的比对,排除错项,选定正确项。划线句子的大意是:适遇公叔座病重,魏惠王亲自前往探望病情,说:“您的病倘若有三长两短,国家将怎么办?”公叔座说:“我的中庶子公孙鞅,年纪虽轻,却身怀奇才,希望大王把全部国政交付给他。大王如果不起用公孙鞅,就一定要杀掉他,别让他出国境。”句中“年虽少”与“有奇才”是公叔座推荐商鞅的话,“有”的宾语是“奇才”,不能断开。排除A项。“愿举国而听之”意思是“希望大王把全部国政交付给他”,此句语意连贯,中间不需要断开。排除D项。“听用鞅”即“任用商鞅”中间不能断开。排除C项。分析可知,B项断句正确。故选B。

【11题详解】

本题考查文化常识的理解识记能力。文化常识的积累有助于解读文言文,文化常识一般包括官职、宗教礼仪、服饰、年龄称谓、有特殊意义的专有名词等,学习过程中注意准确积累。B项解说错误,“汤武”指的是商汤与周武王的并称。故选B。

【12题详解】

此题考查把握文章内容要点和鉴赏作品的形象的能力。此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文,从人物、时间、地点、事件的混淆和关键词语的误译等角度进行比较分析,作出判定。C项“无论何人犯法均施以刑罚”说法错误,文中“太子犯法,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。”并未对其本人施以刑罚。故选C。

【13题详解】

此题考查文言文翻译的能力。此题要在准确把握文意的基础上,直译为主,意译为辅,理解文中某些关键性语句,如重点实词、虚词意义,明确判断句、被动句、倒装句、成分省略和词类活用等,用规范的现代汉语把它表达出来。本题需要注意以下关键词和特殊句式:(1)苟,如果;法,效法;固,陈规;循,遵守。“可以(之)强国”“可以(之)利民”都是省略句。(2)期年,满一年;之,到。“令行于民”是介词短语后置句。

参考译文:

?商君者,卫之诸庶孽(是指妃妾所生之子)公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也,鞅少好刑名之学,事(侍奉)魏相公叔座。公叔座知其贤(有才干),未及进(推荐)。会(适逢)座病魏惠王亲往问(探望)病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿(希望)王举国而听(交付)之王即不听用(如果不起用)鞅必杀之无令出境?公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修(重建)缪公之业(霸业),东复侵地,乃遂西入秦(东方要收复被魏国侵占的土地,于是就西行进入秦国),因(经由)孝公宠臣景监以(来)求见孝公。公与语,数日不厌(满足)。景监曰:“子何以中(说中)吾君?吾君之欢甚也。”鞅曰:“吾以强国之术说(游说)君,君大说之耳。”孝公既用卫鞅,鞅欲变法,(秦孝公)恐天下议(非议)己。卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功(行动迟疑不决就不会成名,做事犹豫不定就不会成功)。圣人苟(如果)可以强国,不法其故(不袭用成法);苟可以利民,不循其礼(不遵循旧礼)。”孝公曰:“善。”“治世不一道,便国不法古。(治理社会不只一条道路,有利国家不必效法古代)故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反(违反)古者不可非(否定),而循礼者不足多(赞美)。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。令行于民期年,秦民之(前往)国都言初令之不便(适宜)者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法(惩处)太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑(行刑)其傅公子虔,黥(处以黥刑)其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治(治理)。于是以鞅为大良造。居五年,秦人富强。孝公使卫鞅将(率领)而伐魏。卫鞅伏(埋伏)甲士而袭虏魏公子印,因(乘势)攻其军,尽破之以归秦。魏惠王兵数(屡次)破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和(求和)。而魏随去(离开)安邑,徙都大梁,惠王日:“寡人恨(悔恨)不用公叔痤之言也。”卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。

(节选自《史记·商君列传》)

三、拓展训练:

(一)解释加点词的含义。

1、事(侍奉)魏相公叔座 ?

2、?愿(希望)王举国而听(交付)之

3、数日不厌(满足)

4、子何以中(说中)吾君?

5、圣人苟(如果)可以强国,不法其故(不袭用成法)

6、苟可以利民,不循其礼(不遵循旧礼)

7、?反(违反)古者不可非(否定),而循礼者不足多(赞美)

8、?刑(行刑)其傅公子虔,黥(处以黥刑)其师公孙贾。??????

(二)考频最高的20个实词梳理

属、居、故、度、知、多、当、数、期、易、事、质、除、鄙、谢、延、善、行、薄、过

1..事(10年9考)课本回扣(1)敏于事而慎于言(《论语。学而》???名词,事情

(2)延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事《过秦论》????名词,事故,事件

(3)奉事循公姥,进止敢自专??(《孔雀东南飞并序》?????动词,侍奉,供奉

(4)安?能摧眉折腰事权贵?,使我不得开心颜!?(《梦游天姥吟留别》动词,侍奉,供奉

(5)著我绣夹裙,事四五通《孔雀东南飞并序》???????动词,侍奉,供奉

(6)舞阳侯樊哙者,沛人也。以屠狗为事((史记》)??????名词,职业

高考链接①

(2019·全国卷2)事魏相公叔座。???侍奉

②(2018.江苏高考)事母以孝闻。(《正容南先生行状》)??????????事:侍奉,供奉③(2016.江苏高考)言大父近开酒律,不事文墨久矣。((家传》)?????事:从事

④(2016.全国卷皿)板陈时弊十事,语多斥权幸,权幸益深嫉之。(《明史.傳理传》)????事:事情

2.期(10年8考)????? ?????????

课本回扣

①况修短随化,终期于尽(《兰亭集序》)????????????????动词,到???至

②外无期功强近之亲(《陈情表》???????????????????期服,穿一周年丧服的人

③与人期行,相委而去(《陈太丘与友期》)???????????????动词,约定

④公等遇雨,皆已失期,失期当斩(《陈涉世家》)????????????名词,期限

⑤帝乡不可期(《归去来兮辞》????????动词,期望,希冀

⑥期年之后,虽欲言,无可进者(《邹忌讽齐王纳谏》)?????满一年

高考链接

?①(2019·全国卷2)(2019·全国卷2)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数?满一年

②(2017.浙江高考)(仆)在京城间,家事人事,终日促束,不得日出所怀以自晓,自然不敢以辈流问期足下也。(杜牧《上池州李使君书》??????期:期待

③(2016.江苏高考)汝则已矣,还教子读书,以期不坠先业。(《家传》?????期:希望

④(2015.福建高考)独念二三友明,乖隔异地,会合不可以期。《《与王昆绳书》)??期:约定

3.?多(10年9考)???????????[课本回扣](1)则无望民之多于邻国也(《寡人之于国也》????????????????数量大(2)百姓多闻其贤,未知其死也《陈涉世家》)??????????????副词,大多,大都(3)迁客骚人,多会于此(岳阳楼记》????????????副词,常常,往往

(4)绝峡多生怪柏(《三峡》????????????副词,多多地,大量地(5)故传天下而不足多也(《韩非子》????????????动词,称赞,赞美

高考链接①(2019·全国卷2)反古者不可非,而循礼者不足多????动词,称赞,赞美

②(2018.全国卷1)库吏盗丝多罪至死。(《宋史.范纯礼传》)?????多:大多,多数

③(2018.浙江高考)前世之士身不显于时,而言立于后世者多矣。(《司马光集》????多:数量大

④(2016.全国卷1)其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。(《明史.陈登云传》)???多:大多,多数

4善(10年6考)?? ??????????????????

课本回扣

?①)因厚赂单于,答其善意(苏武传))???????????形容词,好的

②积善成德,而神明自得,圣心备焉(劝学》)??????????名词,好事,好的行为

③亦余心之所善号,虽九死其犹未悔(离骚))????????????动词,喜欢

④楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良(《鸿门宴))?????????动词,支好、皮善

⑤安帝雅闻衡善术学,公车特征拜部中(张衡传))??????????????动词、善于,撞长

(6)?今人有大功而击之,不义也,不如因善遇之((鸿门宴》)????????副词,好好地

(7)?先主日:“善!"((隆中对))??形容词,好

(8)?善万物之得时,感吾生之行休(《归去来兮辞))????????????动词、美慕

(9)?善刀而藏之((庖丁解牛》)??????????????????动词,通“缮”,修活,引中为“按战

?????

高考链接①(2018.北京高考)故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡。《萄子”)????????善:善于,擅长②(2018.天津高考)普谢、柳为郡,乐山水,多高情,不同??20.?善政。《白蘋洲五亭记》?????善:好的

③(2017.山东高考)吏部岗书姚察与贞友善,及贞病笃,察往省之,问以后事。(《陈书,列传第二十六)?????????????善:交好,友善5

数(10年8考) ???课本回扣

(1)数口之家可以无饥矣(《寡人之于国也》???????数词,儿,几个

(2)则胜负之数,存亡之理《六国论》)????????名词,命运,定数

(3)范增数目项王(《鸿门宴》)??????????副词,屡次

(4)数罟不人湾池鱼鳖不可胜食也(《寡人之手国也》??????形容词,细密

(5)五陵年少争缠头,一曲红绡不知数(《琵琶行井序》???名词,数量,数目

高考链接?

?①(2019·全国卷2)魏惠王兵数破于齐秦??????????屡次

②(2018.全国卷11)-岁断狱,不过数十。《后汉书。王涣列传》)???????数:几,几个

③(2018.北京高考)小事之至也数。(《荀子》?????????????数:多次④(2018.全国卷I?)郡邻于蜀,数被侵掠。(《晋书●鲁步传》)??????????数:屡次

??★知识点回顾

一、人物传记整体阅读阅读要求和步骤

(1)阅读要求

①知人

所谓“知人”,就是要掌握文中所写之人。一是明确文章写的是什么人:谁是主要人物,谁是次要人物,谁是对比人物,谁是陪衬人物等。二是明确人物之间有怎样的关系:主要人物和次要人物的关系,次要人物和次要人物的纠葛,对比人物的可比性,陪衬人物的陪衬点。三是明确这些人是怎样的人,明确作者是怎样评价他们的,并准确地概括人物的性格、品质、品行。高考所选文本,一般思想教育性较强,对考生具有正面影响作用,例如常选岳飞传而不选秦桧传,常选廉吏传而不选佞臣传,所以把握人物的品质、才能、贡献等是完成人物传记阅读的重点。从爱民、善于狱断、交游的魄力、勇力超常、教育风化、荐才、惩恶、勤政、课农桑等方面品评其行为。

②明事

事件是史传文的主体。所谓“明事”,就是要弄清楚作者围绕主要人物写了什么事。如果只写了一件事,就要分析事件的起因、经过和结果。如果是写了几件事,就要了解事件的先后顺序,事件之间的关系。弄清楚这些问题,就把握住了文章的主要内容。

③辨理

所谓“辨理”,就是要分析作者借助所叙之事,对人物作出怎样的评价,说明了什么道理。这其实就是分析作者在文中的观点态度。所谓“理”,有的是作者明说的,即作者通过议论表明自己的观点态度;有的是借人物之口表达作者的看法;更多的却是在叙事之中透露的,这就需要“辨理”。例如《史记》中常有“太史公曰”的文字,还有其他文章中的“异史氏曰”等,这些都是作者对人物、对事件的评价,要加以体味。此外,很多传记类文章还夹杂着一些对事件的议论性、说明性的文字,诸如对人物性格、人物思想的评价,对事件意义及社会影响的评价,对事件情感取向及其简易评价,作者的写作意图及对事件的认识。这些都是需要特别注意的。

(2)阅读步骤

同前面阅读步骤大致相同,分为两步:

第一步:粗读——整体概览。(粗读正文,浏览文意概括题)

第二步:细读——明事知人。

二、整体阅读的方法和步骤

1.阅读方法

(1)勾画圈点法:边阅读,边画出人名、地名、时间词、事件起讫词语及文中评议性词句,画出较难理解的词句等,同时思考总结“何人何时何事”等内容。

(2)主线阅读法:阅读时牢牢抓住“什么人什么时候什么地方做过什么事,事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

(3)借题解文法:要借的这个题就是几乎每卷必有的文意概括题。所给四个选项均是命题人对文意的概括,其中只有一项不正确,即使这个不正确项,也不是全不正确,错误只在个别词语上。这样,该题绝大部分正确文意便是我们读懂内容最好的“提示”和“拐杖”,一定要借“此题”而解文。

(4)以文解文法:就是借用文章中的话来理解。文章中的诸多因素存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是读者解文的一种依据,阅读时仔细发掘,前后文会给你帮助。

(5)以注解文法:命题者往往会给一些注释,这些注释往往能给解文、解题带来很大帮助。考试时同学们千万不要对其视而不见,一定要充分利用才行。

2.阅读步骤

第一步:粗读——浏览全文,看看注释,读读文意概括题。

第二步:细读——明事知人辨理。

(1)圈画。对于一些重要信息和可能干扰阅读理解的文字要圈画出来。“重要信息”主要指传记中传主的姓名、官职、事迹等情况,议论性散文中还包括表明观点的词语。“可能干扰阅读理解的文字”主要指文中的一些名词术语,如人名、地名、官职名、官府宫廷名、科举考试和官职升降专用术语,这些词语往往有特别的含义,如果误以为是普通词语,那就会在理解上出差错。

(2)跨“难”。对于那些一下子理解不出的词语,可以先“跨”过去。整体感知文本时,一般不要在个别词句上多作推敲,以免浪费时间。

(3)借助。在通读全文、整体感知中碰到问题,要善于借助上下文和试题来解决,这是很重要的方法和能力。如果有出处说明或疑难注释,有时也可以借助理解。

★真题研练: 方向比努力更重要

阅读训练

高考文本

随文解读

一、(2019·全国卷2)阅读下面的文言文,完成1~4题。

(1)商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也,鞅少好刑名之学,事魏相公叔座。(2)公叔座知其贤,未及进。会座病魏惠王亲往问病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿王举国而听之王即不听用鞅必杀之无令出境?.(3)公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。(4)公与语,数日不厌。(5)景监曰:“子何以中吾君?吾君之欢甚也。”(6)鞅曰:“吾以强国之术说君,君大说之耳。”(7)孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。(8)卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功。(9)圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”(10)孝公曰:“善。”(11)“治世不一道,便国不法古。(12)故汤武不循古而王,夏般不易礼而亡。(13)反古者不可非,而循礼者不足多。”(14)孝公曰:“善。”(15)以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。(16)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。(17)于是太子犯法。(18)卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”(19)将法太子。(20)太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。(21)明日,秦人皆趋令。(22)行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。(23)民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。(24)于是以鞅为大良造。(25)居五年,秦人富强。(26)孝公使卫鞅将而伐魏。(27)卫鞅伏甲士而袭虏魏公子印,因攻其军,尽破之以归秦。(28)魏惠王兵数破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和。(29)而魏随去安邑,徙都大梁,惠王日:“寡人恨不用公叔痤之言也。”(30)卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。(节选自《史记·商君列传》)

二、[真题演练]

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少有/奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

C.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听/用鞅必杀之/无令出境/

D.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国/而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确一项是

A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

B.汤武即商汤与孙武的并称,他们二人均以善于用人用计,战功赫赫,留名于青史。

C.变法是指对国家的法令制度作出重大变革,商鞅变法为秦国富强奠定了基础。

D.黥是古代的一种刑罚,在犯人脸上刺上记号或文字并涂上墨,在刑罚之中较轻。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.商鞅投奔秦国,受到孝公赏识。他本是卫国公子,恰遇秦孝公招揽贤才,于是通过景监见到孝公,说之以强国之术,孝公与他交谈,数日不觉厌烦。

B.商鞅旁征博引,说服孝公变法。他初步站稳脚跟后,又借历史兴亡来证明改革的必要,劝说孝公变法,最终孝公赐予他官职,又下达了变法的命令。

C.商鞅厉行法治,秦国太平富强。他铁面无私,不徇私情,无论何人犯法均施以刑罚,国人受此震慑,全都遵守法令,治安状况改善,民众家给人足。

D.魏国被迫迁都,惠王深表懊悔。魏国战事失利,无奈割让河西之地献给秦国以求和,并迁都至大梁,惠王感慨说,遗憾的是没有听从公叔座的劝告。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)。

(1)圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

(2)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以干数。

选文出自节选自《史记·商君列传》,共610字,本文属于历史传记类文本。主要写商鞅的仕途历程和杰出表现,文字浅显易懂,有较强的故事性,保持了全国卷一直以来的选材特点,适合对高中毕业生的考查。理解其文意一般要走好以下四步:

★知人:关注开头,初识主人公形象。

(1)?句:交代姓名、字和担任的官职等相应情况。

★明事:抓时间、地点、官职和事件,把握主人公经历。

(1)—(2):商鞅侍奉魏相公叔座

(3)—(15):商鞅入秦游说秦孝公变法,官封左庶长。

(16)—(24):商鞅变法及其成效,官封大良造.

(25)—(29):商鞅征讨魏国,建功立业,受秦王封赏,号商君。

?

★辨理:关注作者的议论抒情句,把握人物品行。

第(2)句:借公叔座之语,侧面表明商鞅虽少有奇才

第(29)句:借惠王后悔之语烘托商鞅的才能卓越

★巧阅读:巧借内容概括分析题,扫清阅读障碍。

二、[真题演练]

10.

★核心考点:断句

★审题关键:正确 ????一项

★解题方法:①标名代,定句读;②借动词,定句读;③抓虚词,定句读;

★解题:

?

?

11.

★核心考点:文化常识

★审题关键:不正确 ????一项

★解题方法:

★解题:

?

?

?

?

12.

★核心考点:筛选文中的信息;归纳内容要点,概括中心意思;分析概括作者在文中的观点态度。

★审题关键:不正确 ????一项

★解题方法:

?

★解题:

?

?

?

13.

★核心考点:理解并翻译文中的句子

★审题关键:审准关键词、抓住采分点、抓住虚词、追求“信达雅”

★解题方法:抓住采分点,字字落实

★解题:

【10题详解】

此题考查文言断句的能力。此类题要求学生正确理解相关语句,在语意把握的基础上,充分利用标志,如作主语、宾语的名词、代词,句首发语词,句末语气词,句间连词以及并列、排比结构等。并且能通过选项的比对,排除错项,选定正确项。划线句子的大意是:适遇公叔座病重,魏惠王亲自前往探望病情,说:“您的病倘若有三长两短,国家将怎么办?”公叔座说:“我的中庶子公孙鞅,年纪虽轻,却身怀奇才,希望大王把全部国政交付给他。大王如果不起用公孙鞅,就一定要杀掉他,别让他出国境。”句中“年虽少”与“有奇才”是公叔座推荐商鞅的话,“有”的宾语是“奇才”,不能断开。排除A项。“愿举国而听之”意思是“希望大王把全部国政交付给他”,此句语意连贯,中间不需要断开。排除D项。“听用鞅”即“任用商鞅”中间不能断开。排除C项。分析可知,B项断句正确。故选B。

【11题详解】

本题考查文化常识的理解识记能力。文化常识的积累有助于解读文言文,文化常识一般包括官职、宗教礼仪、服饰、年龄称谓、有特殊意义的专有名词等,学习过程中注意准确积累。B项解说错误,“汤武”指的是商汤与周武王的并称。故选B。

【12题详解】

此题考查把握文章内容要点和鉴赏作品的形象的能力。此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文,从人物、时间、地点、事件的混淆和关键词语的误译等角度进行比较分析,作出判定。C项“无论何人犯法均施以刑罚”说法错误,文中“太子犯法,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。”并未对其本人施以刑罚。故选C。

【13题详解】

此题考查文言文翻译的能力。此题要在准确把握文意的基础上,直译为主,意译为辅,理解文中某些关键性语句,如重点实词、虚词意义,明确判断句、被动句、倒装句、成分省略和词类活用等,用规范的现代汉语把它表达出来。本题需要注意以下关键词和特殊句式:(1)苟,如果;法,效法;固,陈规;循,遵守。“可以(之)强国”“可以(之)利民”都是省略句。(2)期年,满一年;之,到。“令行于民”是介词短语后置句。

参考译文:

?商君者,卫之诸庶孽(是指妃妾所生之子)公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也,鞅少好刑名之学,事(侍奉)魏相公叔座。公叔座知其贤(有才干),未及进(推荐)。会(适逢)座病魏惠王亲往问(探望)病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿(希望)王举国而听(交付)之王即不听用(如果不起用)鞅必杀之无令出境?公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修(重建)缪公之业(霸业),东复侵地,乃遂西入秦(东方要收复被魏国侵占的土地,于是就西行进入秦国),因(经由)孝公宠臣景监以(来)求见孝公。公与语,数日不厌(满足)。景监曰:“子何以中(说中)吾君?吾君之欢甚也。”鞅曰:“吾以强国之术说(游说)君,君大说之耳。”孝公既用卫鞅,鞅欲变法,(秦孝公)恐天下议(非议)己。卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功(行动迟疑不决就不会成名,做事犹豫不定就不会成功)。圣人苟(如果)可以强国,不法其故(不袭用成法);苟可以利民,不循其礼(不遵循旧礼)。”孝公曰:“善。”“治世不一道,便国不法古。(治理社会不只一条道路,有利国家不必效法古代)故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反(违反)古者不可非(否定),而循礼者不足多(赞美)。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。令行于民期年,秦民之(前往)国都言初令之不便(适宜)者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法(惩处)太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑(行刑)其傅公子虔,黥(处以黥刑)其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治(治理)。于是以鞅为大良造。居五年,秦人富强。孝公使卫鞅将(率领)而伐魏。卫鞅伏(埋伏)甲士而袭虏魏公子印,因(乘势)攻其军,尽破之以归秦。魏惠王兵数(屡次)破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和(求和)。而魏随去(离开)安邑,徙都大梁,惠王日:“寡人恨(悔恨)不用公叔痤之言也。”卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。

(节选自《史记·商君列传》)

三、拓展训练:

(一)解释加点词的含义。

1、事(侍奉)魏相公叔座 ?

2、?愿(希望)王举国而听(交付)之

3、数日不厌(满足)

4、子何以中(说中)吾君?

5、圣人苟(如果)可以强国,不法其故(不袭用成法)

6、苟可以利民,不循其礼(不遵循旧礼)

7、?反(违反)古者不可非(否定),而循礼者不足多(赞美)

8、?刑(行刑)其傅公子虔,黥(处以黥刑)其师公孙贾。??????

(二)考频最高的20个实词梳理

属、居、故、度、知、多、当、数、期、易、事、质、除、鄙、谢、延、善、行、薄、过

1..事(10年9考)课本回扣(1)敏于事而慎于言(《论语。学而》???名词,事情

(2)延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事《过秦论》????名词,事故,事件

(3)奉事循公姥,进止敢自专??(《孔雀东南飞并序》?????动词,侍奉,供奉

(4)安?能摧眉折腰事权贵?,使我不得开心颜!?(《梦游天姥吟留别》动词,侍奉,供奉

(5)著我绣夹裙,事四五通《孔雀东南飞并序》???????动词,侍奉,供奉

(6)舞阳侯樊哙者,沛人也。以屠狗为事((史记》)??????名词,职业

高考链接①

(2019·全国卷2)事魏相公叔座。???侍奉

②(2018.江苏高考)事母以孝闻。(《正容南先生行状》)??????????事:侍奉,供奉③(2016.江苏高考)言大父近开酒律,不事文墨久矣。((家传》)?????事:从事

④(2016.全国卷皿)板陈时弊十事,语多斥权幸,权幸益深嫉之。(《明史.傳理传》)????事:事情

2.期(10年8考)????? ?????????

课本回扣

①况修短随化,终期于尽(《兰亭集序》)????????????????动词,到???至

②外无期功强近之亲(《陈情表》???????????????????期服,穿一周年丧服的人

③与人期行,相委而去(《陈太丘与友期》)???????????????动词,约定

④公等遇雨,皆已失期,失期当斩(《陈涉世家》)????????????名词,期限

⑤帝乡不可期(《归去来兮辞》????????动词,期望,希冀

⑥期年之后,虽欲言,无可进者(《邹忌讽齐王纳谏》)?????满一年

高考链接

?①(2019·全国卷2)(2019·全国卷2)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数?满一年

②(2017.浙江高考)(仆)在京城间,家事人事,终日促束,不得日出所怀以自晓,自然不敢以辈流问期足下也。(杜牧《上池州李使君书》??????期:期待

③(2016.江苏高考)汝则已矣,还教子读书,以期不坠先业。(《家传》?????期:希望

④(2015.福建高考)独念二三友明,乖隔异地,会合不可以期。《《与王昆绳书》)??期:约定

3.?多(10年9考)???????????[课本回扣](1)则无望民之多于邻国也(《寡人之于国也》????????????????数量大(2)百姓多闻其贤,未知其死也《陈涉世家》)??????????????副词,大多,大都(3)迁客骚人,多会于此(岳阳楼记》????????????副词,常常,往往

(4)绝峡多生怪柏(《三峡》????????????副词,多多地,大量地(5)故传天下而不足多也(《韩非子》????????????动词,称赞,赞美

高考链接①(2019·全国卷2)反古者不可非,而循礼者不足多????动词,称赞,赞美

②(2018.全国卷1)库吏盗丝多罪至死。(《宋史.范纯礼传》)?????多:大多,多数

③(2018.浙江高考)前世之士身不显于时,而言立于后世者多矣。(《司马光集》????多:数量大

④(2016.全国卷1)其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。(《明史.陈登云传》)???多:大多,多数

4善(10年6考)?? ??????????????????

课本回扣

?①)因厚赂单于,答其善意(苏武传))???????????形容词,好的

②积善成德,而神明自得,圣心备焉(劝学》)??????????名词,好事,好的行为

③亦余心之所善号,虽九死其犹未悔(离骚))????????????动词,喜欢

④楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良(《鸿门宴))?????????动词,支好、皮善

⑤安帝雅闻衡善术学,公车特征拜部中(张衡传))??????????????动词、善于,撞长

(6)?今人有大功而击之,不义也,不如因善遇之((鸿门宴》)????????副词,好好地

(7)?先主日:“善!"((隆中对))??形容词,好

(8)?善万物之得时,感吾生之行休(《归去来兮辞))????????????动词、美慕

(9)?善刀而藏之((庖丁解牛》)??????????????????动词,通“缮”,修活,引中为“按战

?????

高考链接①(2018.北京高考)故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡。《萄子”)????????善:善于,擅长②(2018.天津高考)普谢、柳为郡,乐山水,多高情,不同??20.?善政。《白蘋洲五亭记》?????善:好的

③(2017.山东高考)吏部岗书姚察与贞友善,及贞病笃,察往省之,问以后事。(《陈书,列传第二十六)?????????????善:交好,友善5

数(10年8考) ???课本回扣

(1)数口之家可以无饥矣(《寡人之于国也》???????数词,儿,几个

(2)则胜负之数,存亡之理《六国论》)????????名词,命运,定数

(3)范增数目项王(《鸿门宴》)??????????副词,屡次

(4)数罟不人湾池鱼鳖不可胜食也(《寡人之手国也》??????形容词,细密

(5)五陵年少争缠头,一曲红绡不知数(《琵琶行井序》???名词,数量,数目

高考链接?

?①(2019·全国卷2)魏惠王兵数破于齐秦??????????屡次

②(2018.全国卷11)-岁断狱,不过数十。《后汉书。王涣列传》)???????数:几,几个

③(2018.北京高考)小事之至也数。(《荀子》?????????????数:多次④(2018.全国卷I?)郡邻于蜀,数被侵掠。(《晋书●鲁步传》)??????????数:屡次