第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 17.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 16:02:34 | ||

图片预览

文档简介

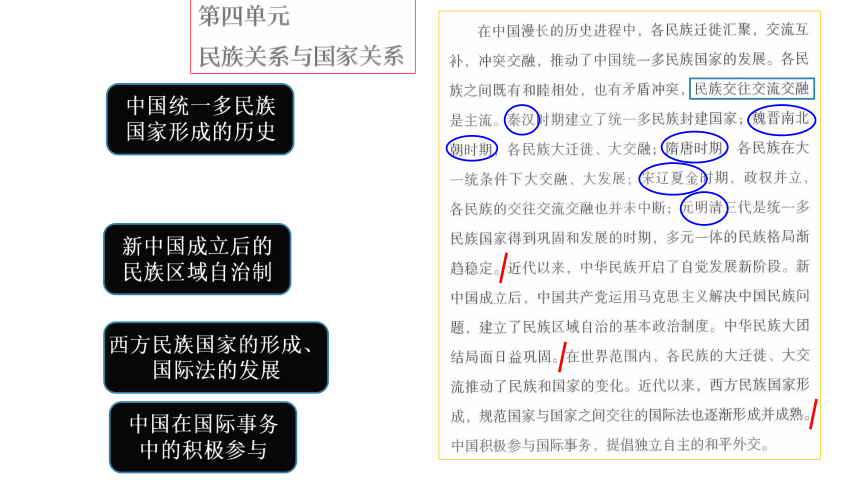

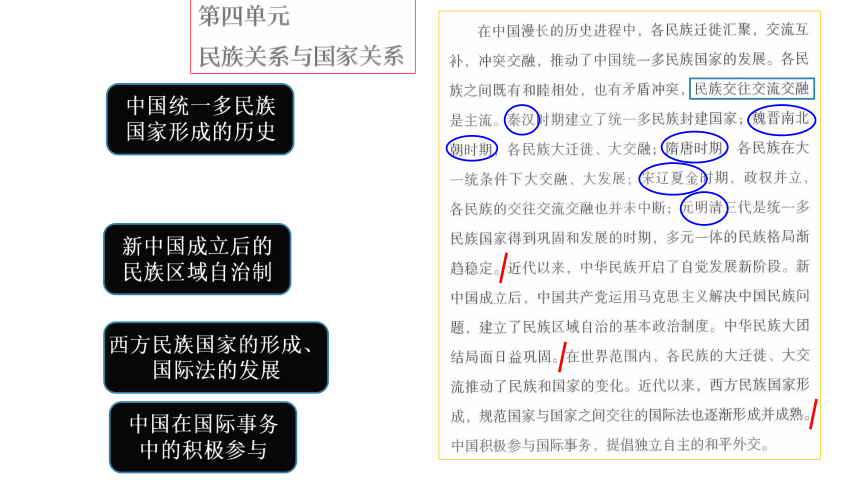

中国统一多民族国家形成的历史

新中国成立后的民族区域自治制

西方民族国家的形成、国际法的发展

中国在国际事务中的积极参与

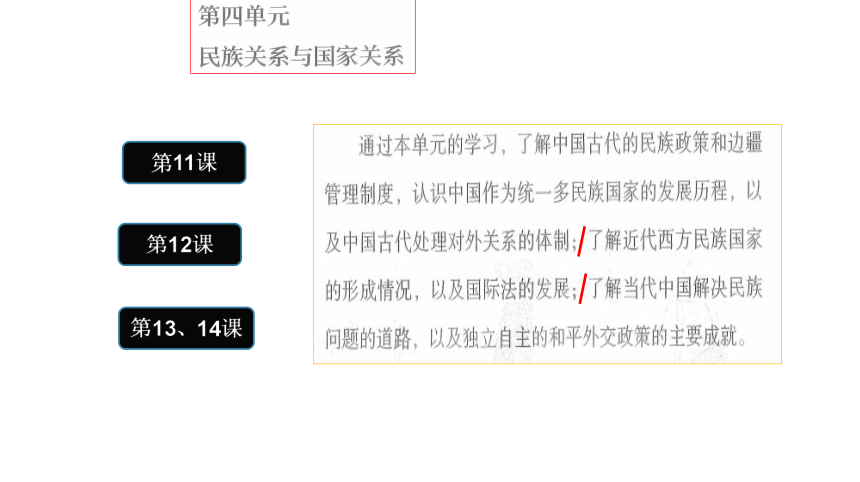

第11课

第12课

第13、14课

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准

中国古代的民族关系与对外交往

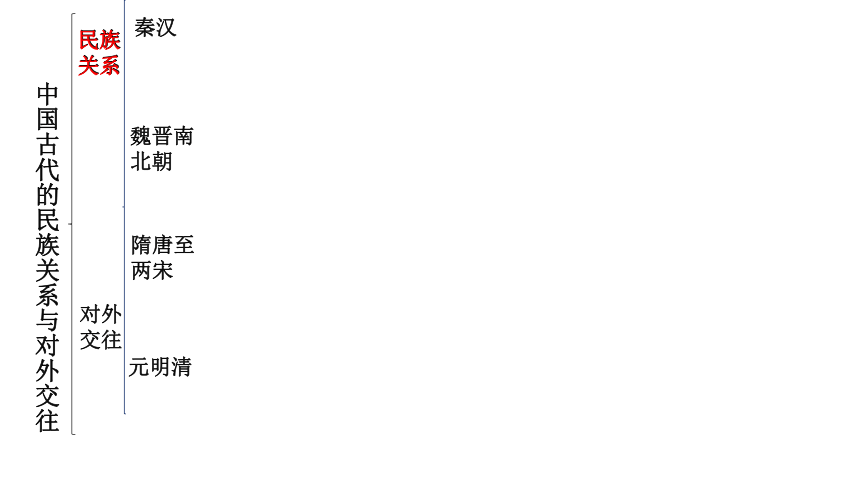

民族关系

对外交往

民族关系

“此生不悔入华夏,来世还做中国人”

据《辞源》介绍:“华夏初指我国中原地区,后来包举我国全部领土。”从这个解释来看,“中”是指中原地区,“夏”是中原地区最早的国家。

华夏这个概念最早是用来区分夷狄的。在西周末年,中原地区的四周游牧民族崛起,对中原四周的诸侯国构成不小的威胁。更有甚者,勾结戎狄推翻周王室的统治,另立天子。

春秋时期兴起了“华夏夷狄之辨”。从一开始这个概念就跟血统无关,这个纯粹的共同文化认可的象征。大体上是接受过周礼教化,承认中原文明并有归属感的诸侯国均为华夏诸侯,当时也称之为“诸夏”。而没有经过礼乐教化,文明洗礼的部族,在生活、生产说仍未完全摆脱原始社会习俗的这些“落后”部族均为夷狄,分别叫做东夷、西戎、北狄、南蛮。华、夏两个字是可以联用,也可以互相通用的。故此又可以称之为“华、夷之辨”,辨的是中原诸侯国和周边部族的根本区别。

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

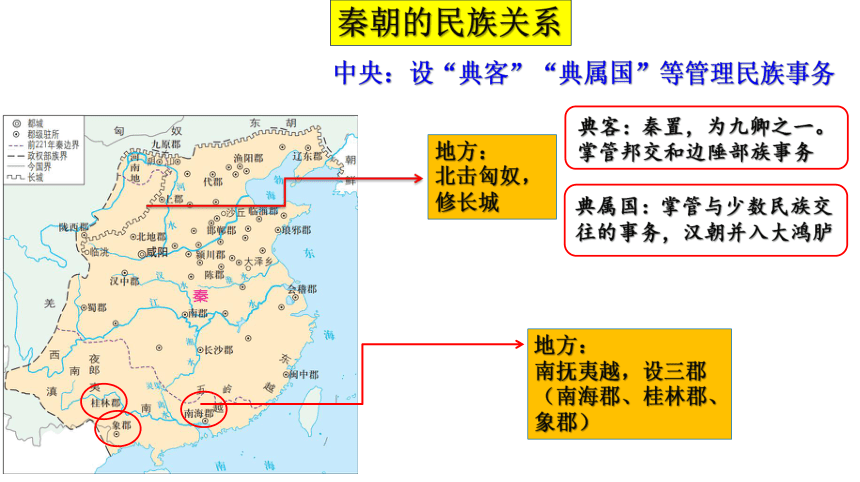

秦朝的民族关系

中央:设“典客”“典属国”等管理民族事务

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务

地方:

北击匈奴,修长城

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪

地方:

南抚夷越,设三郡(南海郡、桂林郡、象郡)

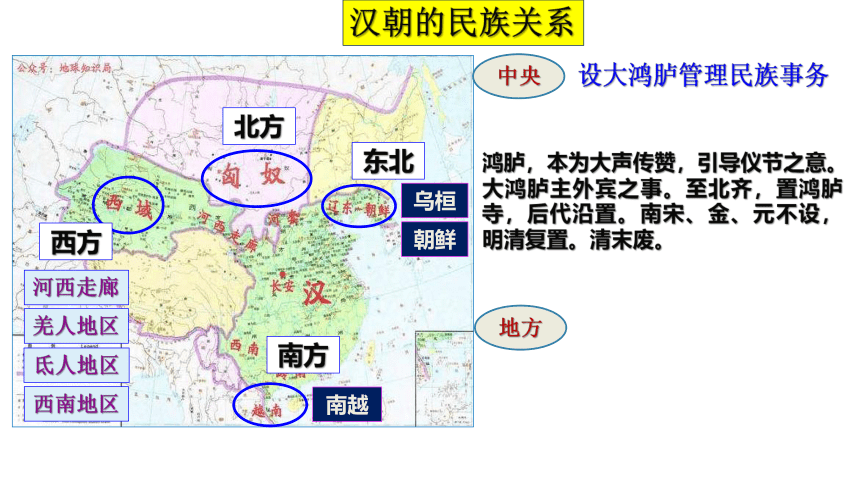

汉朝的民族关系

设大鸿胪管理民族事务

中央

地方

北方

西方

东北

南方

鸿胪,本为大声传赞,引导仪节之意。大鸿胪主外宾之事。至北齐,置鸿胪寺,后代沿置。南宋、金、元不设,明清复置。清末废。

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

南越

汉初的“和亲”政策除保证了和平的边疆关系外,也大大推进了两者之间的经济文化交流及血缘的融会。

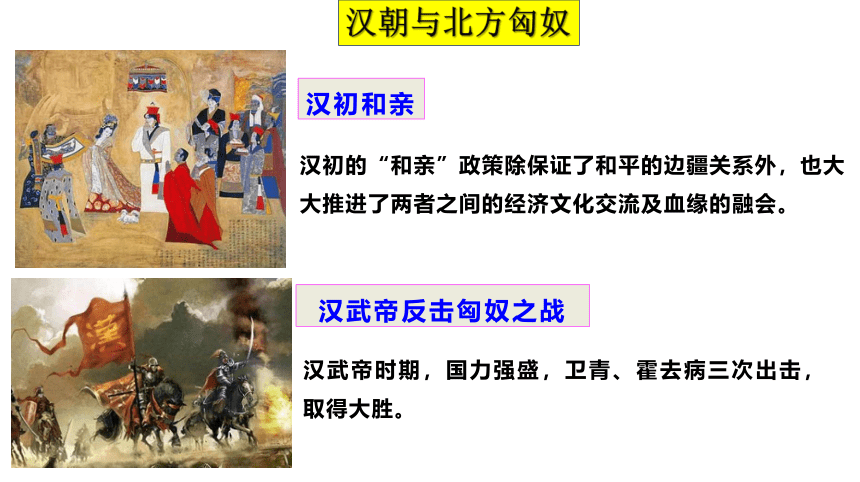

汉朝与北方匈奴

汉初和亲

汉武帝反击匈奴之战

汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击,取得大胜。

汉朝与北方匈奴

匈奴分裂

东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

汉朝与北方匈奴

汉朝与西域

河西四郡,中原通往西域的要道

西域都护府——管理西域的

军政机构

汉朝与东北

设护乌桓校尉

汉武帝在公元前109年至公元前108年间剿灭卫满朝鲜后在朝鲜半岛北部和中部设立的乐浪郡、玄菟郡、真番郡、临屯郡四个郡的总称,汉四郡对朝鲜半岛北部有很大的影响力。

秦汉对边疆地区的管理制度

1、由在边疆设置郡县进行管理

2、设置特殊的机构进行管理,诸如西域都护等

3、汉朝政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域也设置田官,督率戍卒屯田

4、采取宽松的羁縻统治方式进行管理

羁縻统治: “羁” 用军事和政治压力加以控制,“縻”以经济和物质利益给以抚慰。即在少数民族地区设立特殊的行政单位,由当地首领担任地方官吏。保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构。除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

开垦田地、驻军

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期的民族交融

少数民族内迁、北魏统一及孝文帝改革、南方经济的开发

促进了民族的大交融

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

加强对岭南地区各族的治理。

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝,被加封谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,深得后人敬重。

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

加强对岭南地区各族的治理

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

加强与琉球的联系

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

唐朝

西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

文成公主、金城公主入藏,唐蕃会盟

加封南诏王,南诏多次遣子弟入唐学习

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

唐朝

唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭都护府,北方设安北、单于都护府,东北设安东都护府,南方设安南都护府,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

宋朝

局部政权割据,征战状态,但各民族间的交流交往交融从未中断

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

元明清时期的民族关系

元朝

“行汉法”

民族分化

元明清时期的民族关系

东北、云南设行省

西藏设宣政院,管理佛教和藏族事务

元朝封八思巴为帝师,领宣政院,代表中央管辖佛教和藏族事务,元朝时西藏正式归入中央版图

元明清时期的民族关系

明朝

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才

地方:

修筑明长城,布置军镇

北方:

开放马市,与蒙古、女真各族贸易

东北:

设都司、卫、所,管理女真

西北:

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

西南:

设土司

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

西藏:

赦封西藏僧俗领袖,建立羁縻性质的都司等机构管辖该地区,通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

元明清时期的民族关系

清朝

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

地方:

北方:

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制

西北:

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归,巩固西北边疆

西部:

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”

西南:

“改土归流”

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

开启了多民族国家的新阶段

北方民族大批进入中原,加速了民族融合

统一多民族国家最后形成和确立

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

秦汉时期的对外交往

路上通道

经河西走廊向中亚、西亚延伸

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

海上通道

从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南端

东汉时期,倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印

建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书?东夷列传》

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

隋唐时期的对外交往

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。

——《隋书?裴矩传》

路上通道

隋朝常骏从南海郡到达赤土国(今马来半岛南部)

日本向唐朝派遣唐使

隋唐时期的对外交往

海上通道

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

恢复唐朝旧路:由广州出发经越南到阿拉伯

开辟新路:由明州到日本和朝鲜半岛的航路

元代海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——《马可?波罗行纪》

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

朝贡体制

是中国“天朝上国”、“华夷之别”思想的体现。妨碍了中国对世界的认识。统治者盲目自大,固步自封,使中国落后于世界。到后期,回馈礼物增加了财政负担。

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

恢复唐朝旧路:由广州出发经越南到阿拉伯

开辟新路:由明州到日本和朝鲜半岛的航路

元代海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间、走私贸易不断

康熙时期,中俄订立《尼布楚条约》

乾隆时期,英国马戛尔尼使团来华,清政府拒绝使团打开中国市场的请求,关上对英交往的大门

1793年,英国派马戛尔尼访华。马戛尔尼带有大量新式武器,和工业产品。乾隆把他当作一个藩属的贡使看待,要他行双膝下跪之礼。马戛尔尼最初不答应,最终他以单膝下跪的形式朝见了乾隆帝。乾隆帝很不高兴,接见以后,就要他离京回国。至于英国所提出的通商要求,乾隆帝拒绝了英国通商要求。

中国古代对外交往的表现

朝代

表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

郑和下西洋、海禁

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

新中国成立后的民族区域自治制

西方民族国家的形成、国际法的发展

中国在国际事务中的积极参与

第11课

第12课

第13、14课

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

“此生不悔入华夏,来世还做中国人”

据《辞源》介绍:“华夏初指我国中原地区,后来包举我国全部领土。”从这个解释来看,“中”是指中原地区,“夏”是中原地区最早的国家。

华夏这个概念最早是用来区分夷狄的。在西周末年,中原地区的四周游牧民族崛起,对中原四周的诸侯国构成不小的威胁。更有甚者,勾结戎狄推翻周王室的统治,另立天子。

春秋时期兴起了“华夏夷狄之辨”。从一开始这个概念就跟血统无关,这个纯粹的共同文化认可的象征。大体上是接受过周礼教化,承认中原文明并有归属感的诸侯国均为华夏诸侯,当时也称之为“诸夏”。而没有经过礼乐教化,文明洗礼的部族,在生活、生产说仍未完全摆脱原始社会习俗的这些“落后”部族均为夷狄,分别叫做东夷、西戎、北狄、南蛮。华、夏两个字是可以联用,也可以互相通用的。故此又可以称之为“华、夷之辨”,辨的是中原诸侯国和周边部族的根本区别。

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

秦朝的民族关系

中央:设“典客”“典属国”等管理民族事务

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务

地方:

北击匈奴,修长城

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪

地方:

南抚夷越,设三郡(南海郡、桂林郡、象郡)

汉朝的民族关系

设大鸿胪管理民族事务

中央

地方

北方

西方

东北

南方

鸿胪,本为大声传赞,引导仪节之意。大鸿胪主外宾之事。至北齐,置鸿胪寺,后代沿置。南宋、金、元不设,明清复置。清末废。

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

南越

汉初的“和亲”政策除保证了和平的边疆关系外,也大大推进了两者之间的经济文化交流及血缘的融会。

汉朝与北方匈奴

汉初和亲

汉武帝反击匈奴之战

汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击,取得大胜。

汉朝与北方匈奴

匈奴分裂

东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

汉朝与北方匈奴

汉朝与西域

河西四郡,中原通往西域的要道

西域都护府——管理西域的

军政机构

汉朝与东北

设护乌桓校尉

汉武帝在公元前109年至公元前108年间剿灭卫满朝鲜后在朝鲜半岛北部和中部设立的乐浪郡、玄菟郡、真番郡、临屯郡四个郡的总称,汉四郡对朝鲜半岛北部有很大的影响力。

秦汉对边疆地区的管理制度

1、由在边疆设置郡县进行管理

2、设置特殊的机构进行管理,诸如西域都护等

3、汉朝政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域也设置田官,督率戍卒屯田

4、采取宽松的羁縻统治方式进行管理

羁縻统治: “羁” 用军事和政治压力加以控制,“縻”以经济和物质利益给以抚慰。即在少数民族地区设立特殊的行政单位,由当地首领担任地方官吏。保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构。除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

开垦田地、驻军

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期的民族交融

少数民族内迁、北魏统一及孝文帝改革、南方经济的开发

促进了民族的大交融

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

加强对岭南地区各族的治理。

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝,被加封谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,深得后人敬重。

隋唐至两宋时期的民族关系

中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

地方:

隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

加强对岭南地区各族的治理

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

加强与琉球的联系

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

唐朝

西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

文成公主、金城公主入藏,唐蕃会盟

加封南诏王,南诏多次遣子弟入唐学习

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

唐朝

唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭都护府,北方设安北、单于都护府,东北设安东都护府,南方设安南都护府,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

隋唐至两宋时期的民族关系

地方:

宋朝

局部政权割据,征战状态,但各民族间的交流交往交融从未中断

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

元明清时期的民族关系

元朝

“行汉法”

民族分化

元明清时期的民族关系

东北、云南设行省

西藏设宣政院,管理佛教和藏族事务

元朝封八思巴为帝师,领宣政院,代表中央管辖佛教和藏族事务,元朝时西藏正式归入中央版图

元明清时期的民族关系

明朝

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才

地方:

修筑明长城,布置军镇

北方:

开放马市,与蒙古、女真各族贸易

东北:

设都司、卫、所,管理女真

西北:

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

西南:

设土司

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

西藏:

赦封西藏僧俗领袖,建立羁縻性质的都司等机构管辖该地区,通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

元明清时期的民族关系

清朝

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

地方:

北方:

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制

西北:

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归,巩固西北边疆

西部:

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”

西南:

“改土归流”

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

民族关系

秦汉

隋唐至两宋

元明清

魏晋南北朝

开启了多民族国家的新阶段

北方民族大批进入中原,加速了民族融合

统一多民族国家最后形成和确立

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

秦汉时期的对外交往

路上通道

经河西走廊向中亚、西亚延伸

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

海上通道

从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南端

东汉时期,倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印

建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书?东夷列传》

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

隋唐时期的对外交往

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。

——《隋书?裴矩传》

路上通道

隋朝常骏从南海郡到达赤土国(今马来半岛南部)

日本向唐朝派遣唐使

隋唐时期的对外交往

海上通道

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

恢复唐朝旧路:由广州出发经越南到阿拉伯

开辟新路:由明州到日本和朝鲜半岛的航路

元代海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——《马可?波罗行纪》

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

朝贡体制

是中国“天朝上国”、“华夷之别”思想的体现。妨碍了中国对世界的认识。统治者盲目自大,固步自封,使中国落后于世界。到后期,回馈礼物增加了财政负担。

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

对外交往

秦汉

隋唐

宋

元

明清

中国与外部世界的交往扩大

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

恢复唐朝旧路:由广州出发经越南到阿拉伯

开辟新路:由明州到日本和朝鲜半岛的航路

元代海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间、走私贸易不断

康熙时期,中俄订立《尼布楚条约》

乾隆时期,英国马戛尔尼使团来华,清政府拒绝使团打开中国市场的请求,关上对英交往的大门

1793年,英国派马戛尔尼访华。马戛尔尼带有大量新式武器,和工业产品。乾隆把他当作一个藩属的贡使看待,要他行双膝下跪之礼。马戛尔尼最初不答应,最终他以单膝下跪的形式朝见了乾隆帝。乾隆帝很不高兴,接见以后,就要他离京回国。至于英国所提出的通商要求,乾隆帝拒绝了英国通商要求。

中国古代对外交往的表现

朝代

表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

郑和下西洋、海禁

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理