第8课 中国古代的法治与教化 课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 中国古代的法治与教化 课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 16:36:41 | ||

图片预览

文档简介

法律与教化的关系

法律与教化在古代中国、近代西方和现代中国的不同特征

第8课

中国古代的法治与教化

课程标准

中国古代的法治与教化

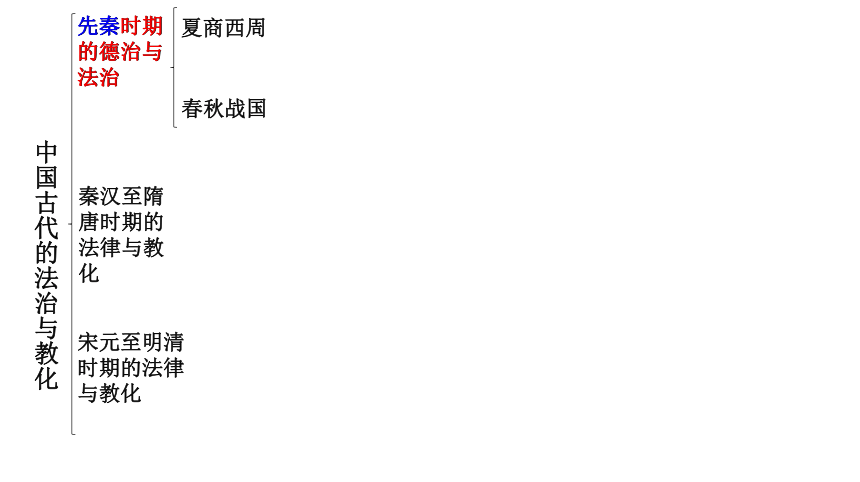

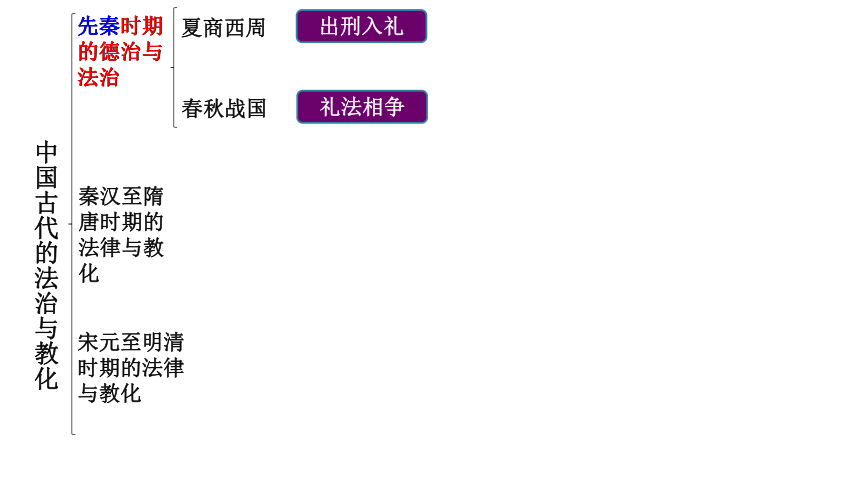

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

先秦时期的德治与法治

夏商西周

春秋战国

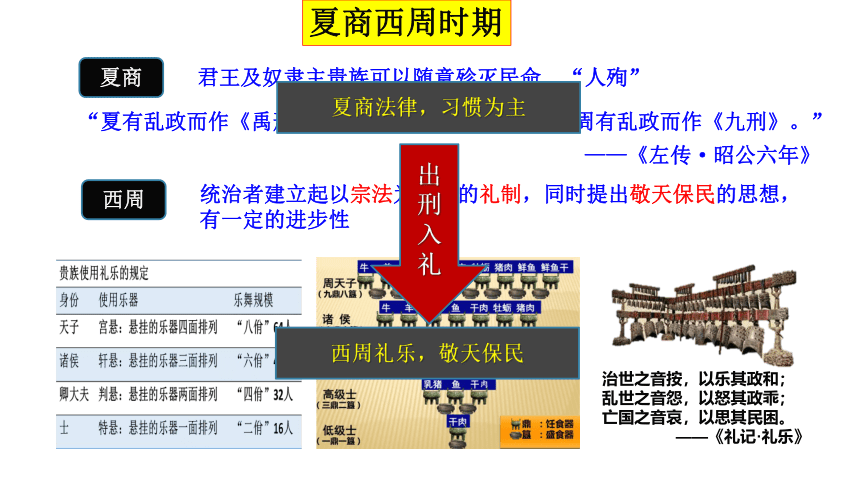

夏商西周时期

“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”

——《左传·昭公六年》

君王及奴隶主贵族可以随意殄灭民命 “人殉”

夏商

西周

统治者建立起以宗法为核心的礼制,同时提出敬天保民的思想,有一定的进步性

治世之音按,以乐其政和;

乱世之音怨,以怒其政乖;

亡国之音哀,以思其民困。

——《礼记·礼乐》

夏商法律,习惯为主

西周礼乐,敬天保民

出

刑

入

礼

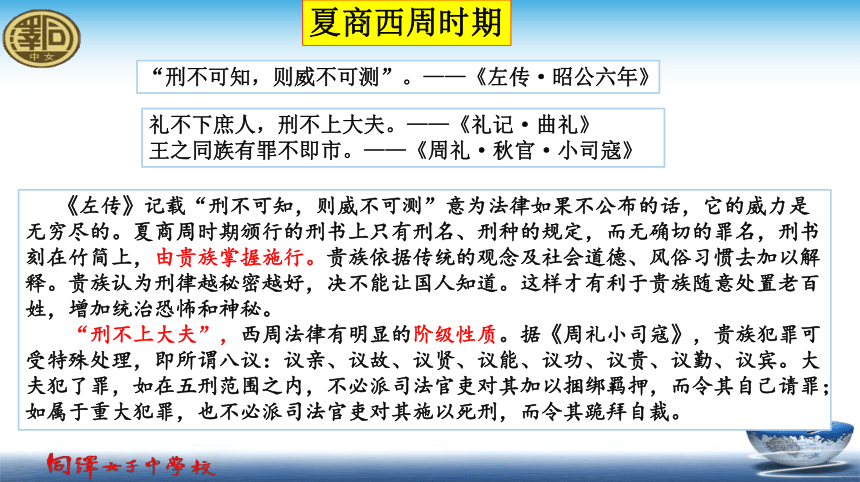

《左传》记载“刑不可知,则威不可测”意为法律如果不公布的话,它的威力是无穷尽的。夏商周时期颁行的刑书上只有刑名、刑种的规定,而无确切的罪名,刑书刻在竹简上,由贵族掌握施行。贵族依据传统的观念及社会道德、风俗习惯去加以解释。贵族认为刑律越秘密越好,决不能让国人知道。这样才有利于贵族随意处置老百姓,增加统治恐怖和神秘。

“刑不上大夫”,西周法律有明显的阶级性质。据《周礼小司寇》,贵族犯罪可受特殊处理,即所谓八议:议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾。大夫犯了罪,如在五刑范围之内,不必派司法官吏对其加以捆绑羁押,而令其自己请罪;如属于重大犯罪,也不必派司法官吏对其施以死刑,而令其跪拜自裁。

礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

王之同族有罪不即市。——《周礼·秋官·小司寇》

“刑不可知,则威不可测”。——《左传·昭公六年》

夏商西周时期

春秋战国时期

公元前536年,子产铸刑书

春秋时期,郑国子产“铸刑书”是中国最早的成文法,拉开了中华法系的序幕

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。”

——《左传·昭公六年》

早期的德治与法治之争

春秋战国时期

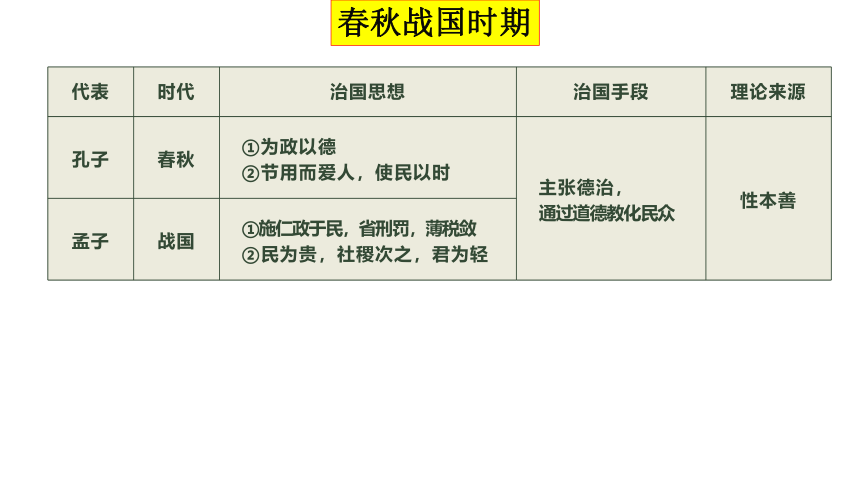

代表

时代

治国思想

治国手段

理论来源

孔子

春秋

①为政以德

②节用而爱人,使民以时

主张德治,

通过道德教化民众

性本善

孟子

战国

①施仁政于民,省刑罚,薄税敛

②民为贵,社稷次之,君为轻

春秋战国时期

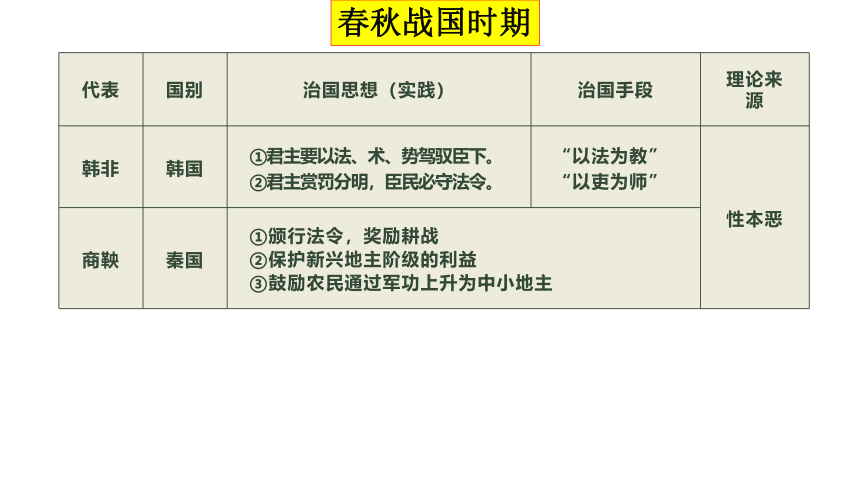

代表

国别

治国思想(实践)

治国手段

理论来源

韩非

韩国

①君主要以法、术、势驾驭臣下。

②君主赏罚分明,臣民必守法令。

“以法为教”

“以吏为师”

性本恶

商鞅

秦国

①颁行法令,奖励耕战

②保护新兴地主阶级的利益

③鼓励农民通过军功上升为中小地主

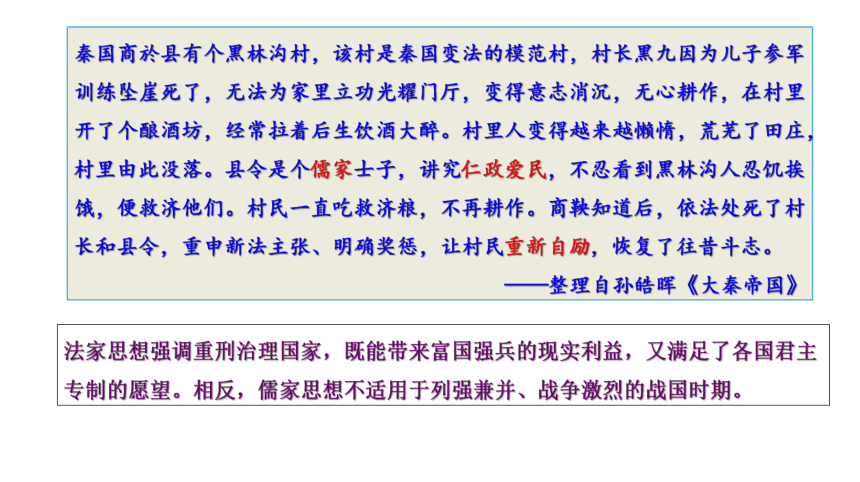

秦国商於县有个黑林沟村,该村是秦国变法的模范村,村长黑九因为儿子参军训练坠崖死了,无法为家里立功光耀门厅,变得意志消沉,无心耕作,在村里开了个酿酒坊,经常拉着后生饮酒大醉。村里人变得越来越懒惰,荒芜了田庄,村里由此没落。县令是个儒家士子,讲究仁政爱民,不忍看到黑林沟人忍饥挨饿,便救济他们。村民一直吃救济粮,不再耕作。商鞅知道后,依法处死了村长和县令,重申新法主张、明确奖惩,让村民重新自励,恢复了往昔斗志。

——整理自孙皓晖《大秦帝国》

法家思想强调重刑治理国家,既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。相反,儒家思想不适用于列强兼并、战争激烈的战国时期。

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

先秦时期的德治与法治

夏商西周

春秋战国

出刑入礼

礼法相争

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

秦汉至隋唐时期的法律与教化

秦汉

魏晋

唐朝

秦汉时期的律令及律令儒家化的开端

秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后历朝法典多以“律”命名。

汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。(开端)

张家山汉简《二年律令》

秦律十八种

教。政之本也;狱,政之末也。其事异域,其用一也,不可不以相顺,故君子重之也。

——《春秋繁露·精华》

圣人之道,不能独以威势成政,必有教化。

——《春秋繁露·为人者天》

董仲舒是如何看待礼治与法治(教化与刑罚)的关系的?

礼法结合

或与人斗,缚而尽拔其须眉,论何也?当完城旦。士伍甲斗,拔剑伐,斩人发结,何论?当完为城旦。

——云梦睡虎地秦简

张家山汉简《二年律令》

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。

妻殴夫,耐为隶妾;子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

——汉简《二年律令》

汉代相较于秦朝更加注重维护伦理秩序

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,儒家知识分子以经注律

汉代以经注律

两汉经学大兴,经学大师用儒家经义来解释现行法律条文,这些注释之言或经过朝廷的批准而具有法律效力,或通过改变司法官的法律意识而在司法中悄悄发挥作用

后人生意,各为章句。叔孙宣、郭令卿、马融、郑玄诸儒章句十有余家,家数十万言。凡断罪所当由用者,合二万六千二百七十二条,七百七十三万二千二百余言,言数益繁,览者益难。天子于是下诏,但用郑氏章句,不得杂用余家。 ——《晋书? 刑法志》

魏晋时期——律令儒家化的发展

魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令(以经注律),律令儒家化是最重要的变化;

法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

《晋律》首立“准五服以制罪”的制度。“服制”本是中国古代以丧服为标志,规定亲属之间亲疏远近的一种制度。此时被纳入法典,成为确定亲属相犯时刑罚轻重施用的原则。它规定在刑法适用上,凡服制愈近,以尊犯卑,处罚愈轻;以卑犯尊,处罚愈重。凡服制愈远,以尊犯卑,处罚变重;以卑犯尊,处罚变轻。

“八议”是封建贵族官僚中的八种人犯罪后,享有减免刑罚处分的特权制度。

具体包括:一、议亲,指皇亲国戚;二、议故,指皇帝的亲密故旧;三、议贤,指朝廷认为“有大德行”的人;四、议能,指有杰出的政治、军事才能的人;五、议功,指为王朝建立过卓著功勋的人;六、议贵,指一定品级以上的官员以及有一定等级爵位的人;七、议勤,指为国家勤劳服务的人;八、议宾,指前朝国君的后裔被尊为国宾的。上述八种特殊人物犯罪,司法官员不能直接定罪判刑,而要将他的犯罪情况和特殊身份报到朝廷,由负责的官员集体审议,提出意见,报请皇帝裁决,给予宽宥处理。一般情况下死刑均能免除,其他的刑罚则可以降等处理。

维护皇亲国戚官僚贵族等级特权的“八议”制度,将《周礼》中的“八辟”制度正式规定到法典之中,这是礼法结合的突出表现,也是法律儒家化的突出表现。

“八议”、“以服制论罪”、“子孙违犯教令”、“同姓不婚”、“义绝”(强制离婚)、“七出”(休妻)、“三不去”(不可休妻)、“十恶”等纳入法律条文或制度。

纳礼入律

唐朝——律令儒家化的完成

律在唐初经过删繁就简。

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。

唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋须而成者也。

——《唐律疏议·名例》

《唐律疏议》共十二篇三十五卷五百条,其篇名为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。其内容特别重视“孝”,要求维护“孝”的律文有几十条。自辽宋金元迄于明清,刑法律条基本上都以唐律为蓝本。古代朝鲜、日本、越南等国的立法,多半从模仿唐朝法制而来。

——据袁行霈等主编《中华文明史》整理

《唐律疏议》是中国现存最早、最完整的封建法典,是中华法系确立的标志

以礼入法、礼法结合

《四库全书总目提要》谓唐律“一准乎礼,以为出入得古今之平”。实质上就是唐律一切依礼以为出入,礼与刑相辅相成,律学与经学相互发明,使礼法结合在唐律中达到十分完备的程度

唐朝的礼治与教化

礼治:《大唐开元礼》

分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大,体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建以来礼仪制度的集大成。

以精密叙述皇帝为中心的官僚国家的仪礼次序为主,加上对若干个地方官举行的祭仪、官人家庭中举行的冠、婚、丧、庙等礼的记述而成。标示公共典礼的体系。

社会教化:推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

自汉初起,家训著作随着朝代演变渐丰富多彩。家谱中记录了许多治家教子的名言警句,成为人们倾心企慕的治家良策,成为“修身”、“齐家”的典范。在家谱中有不少详记家训、家规等以资子孙遵行的。当中,最为人称道的名训,如颜氏家训、朱子治家格言等,至今脍炙人口。

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

秦汉至隋唐时期的法律与教化

秦汉

魏晋

唐朝

律令及律令儒家化的开端

律令儒家化的发展

律令儒家化的完成

礼治与教化

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

法律

教化

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

宋元明清时期的法律

宋朝的法律形式,除律《宋刑统》以外,主要有敕、令、格、式以及断例、指挥等。敕:皇帝对特定的人或事所作的命令。宋仁宗前基本是“敕律并行”,编敕一般依律的体例分类,但独立于《宋刑统》之外。宋神宗朝,敕的地位提高,“凡律所不载者,一断与敕”,敕已到足以破律、代律的地步

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视"例",曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例

宋元明清时期的法律

《问刑条例》是大明律的子法律。

由于朱元璋制定的《大明律》不可更改,在实行过程中难免会存在着法律与现实脱节的情况。为适应社会的需要,矫正《大明律》不可更改的弊端,在明朝中期以后,条例成为一种被广泛运用的法律形式。随着问刑条例地位与作用日渐重要,条例的数量也越来越多,出现了前后混杂矛盾之弊,需要对条例进行整理和修订。于是在弘治13年(1500年)整理修订了279条条例,颁行天下,“永为常法”,这就是《问刑条例》。

——曾代伟主编《中国法制史》

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视"例",曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例

沿袭《大明律》,同时重视例,制定《大清律例》

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

宋元明清时期的教化——理学

背景:南宋后期程朱理学逐步建立统治地位。

传播方式:控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

表现:朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

宋代,程朱理学用“天理”来论证现存的社会秩序。二程说:“父子君臣,天下之定理”“局今之时,不安今之法令,非义也”,朱熹说:“礼字,法字,实理字”,认为“正风俗而防祸乱”必须以“礼律之文”为根本。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

凡为人子者,出必告,反必面。

——朱熹《家礼》

《家礼》书影

宋元明清时期的教化——乡约

乡约:指在乡里中订立的共同遵守的规约

创立:宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

《吕氏乡约》书影

宋元明清时期的教化——乡约

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

发展:明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的"六谕"。六谕主劝谕,但也有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。明朝儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕,不遵乡约的百姓要受到处罚,甚至送官府治罪。

明太祖朱元璋

宋元明清时期的教化——乡约

乡约组织从民间自发建立到有官方政府推动设立

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

沿袭明朝,仪式感更强、宣讲《圣谕十六条》等,常引《大清律例》

宋元明清时期的教化

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

法律

教化

宋:天理人情国法

明清:明刑弼教

用刑法晓喻人民,使人们都知法、畏法而守法,以达到教化所不能收到的效果。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

法律与教化在古代中国、近代西方和现代中国的不同特征

第8课

中国古代的法治与教化

课程标准

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

先秦时期的德治与法治

夏商西周

春秋战国

夏商西周时期

“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”

——《左传·昭公六年》

君王及奴隶主贵族可以随意殄灭民命 “人殉”

夏商

西周

统治者建立起以宗法为核心的礼制,同时提出敬天保民的思想,有一定的进步性

治世之音按,以乐其政和;

乱世之音怨,以怒其政乖;

亡国之音哀,以思其民困。

——《礼记·礼乐》

夏商法律,习惯为主

西周礼乐,敬天保民

出

刑

入

礼

《左传》记载“刑不可知,则威不可测”意为法律如果不公布的话,它的威力是无穷尽的。夏商周时期颁行的刑书上只有刑名、刑种的规定,而无确切的罪名,刑书刻在竹简上,由贵族掌握施行。贵族依据传统的观念及社会道德、风俗习惯去加以解释。贵族认为刑律越秘密越好,决不能让国人知道。这样才有利于贵族随意处置老百姓,增加统治恐怖和神秘。

“刑不上大夫”,西周法律有明显的阶级性质。据《周礼小司寇》,贵族犯罪可受特殊处理,即所谓八议:议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾。大夫犯了罪,如在五刑范围之内,不必派司法官吏对其加以捆绑羁押,而令其自己请罪;如属于重大犯罪,也不必派司法官吏对其施以死刑,而令其跪拜自裁。

礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

王之同族有罪不即市。——《周礼·秋官·小司寇》

“刑不可知,则威不可测”。——《左传·昭公六年》

夏商西周时期

春秋战国时期

公元前536年,子产铸刑书

春秋时期,郑国子产“铸刑书”是中国最早的成文法,拉开了中华法系的序幕

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。”

——《左传·昭公六年》

早期的德治与法治之争

春秋战国时期

代表

时代

治国思想

治国手段

理论来源

孔子

春秋

①为政以德

②节用而爱人,使民以时

主张德治,

通过道德教化民众

性本善

孟子

战国

①施仁政于民,省刑罚,薄税敛

②民为贵,社稷次之,君为轻

春秋战国时期

代表

国别

治国思想(实践)

治国手段

理论来源

韩非

韩国

①君主要以法、术、势驾驭臣下。

②君主赏罚分明,臣民必守法令。

“以法为教”

“以吏为师”

性本恶

商鞅

秦国

①颁行法令,奖励耕战

②保护新兴地主阶级的利益

③鼓励农民通过军功上升为中小地主

秦国商於县有个黑林沟村,该村是秦国变法的模范村,村长黑九因为儿子参军训练坠崖死了,无法为家里立功光耀门厅,变得意志消沉,无心耕作,在村里开了个酿酒坊,经常拉着后生饮酒大醉。村里人变得越来越懒惰,荒芜了田庄,村里由此没落。县令是个儒家士子,讲究仁政爱民,不忍看到黑林沟人忍饥挨饿,便救济他们。村民一直吃救济粮,不再耕作。商鞅知道后,依法处死了村长和县令,重申新法主张、明确奖惩,让村民重新自励,恢复了往昔斗志。

——整理自孙皓晖《大秦帝国》

法家思想强调重刑治理国家,既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。相反,儒家思想不适用于列强兼并、战争激烈的战国时期。

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

先秦时期的德治与法治

夏商西周

春秋战国

出刑入礼

礼法相争

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

秦汉至隋唐时期的法律与教化

秦汉

魏晋

唐朝

秦汉时期的律令及律令儒家化的开端

秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后历朝法典多以“律”命名。

汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。(开端)

张家山汉简《二年律令》

秦律十八种

教。政之本也;狱,政之末也。其事异域,其用一也,不可不以相顺,故君子重之也。

——《春秋繁露·精华》

圣人之道,不能独以威势成政,必有教化。

——《春秋繁露·为人者天》

董仲舒是如何看待礼治与法治(教化与刑罚)的关系的?

礼法结合

或与人斗,缚而尽拔其须眉,论何也?当完城旦。士伍甲斗,拔剑伐,斩人发结,何论?当完为城旦。

——云梦睡虎地秦简

张家山汉简《二年律令》

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。

妻殴夫,耐为隶妾;子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

——汉简《二年律令》

汉代相较于秦朝更加注重维护伦理秩序

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,儒家知识分子以经注律

汉代以经注律

两汉经学大兴,经学大师用儒家经义来解释现行法律条文,这些注释之言或经过朝廷的批准而具有法律效力,或通过改变司法官的法律意识而在司法中悄悄发挥作用

后人生意,各为章句。叔孙宣、郭令卿、马融、郑玄诸儒章句十有余家,家数十万言。凡断罪所当由用者,合二万六千二百七十二条,七百七十三万二千二百余言,言数益繁,览者益难。天子于是下诏,但用郑氏章句,不得杂用余家。 ——《晋书? 刑法志》

魏晋时期——律令儒家化的发展

魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令(以经注律),律令儒家化是最重要的变化;

法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

《晋律》首立“准五服以制罪”的制度。“服制”本是中国古代以丧服为标志,规定亲属之间亲疏远近的一种制度。此时被纳入法典,成为确定亲属相犯时刑罚轻重施用的原则。它规定在刑法适用上,凡服制愈近,以尊犯卑,处罚愈轻;以卑犯尊,处罚愈重。凡服制愈远,以尊犯卑,处罚变重;以卑犯尊,处罚变轻。

“八议”是封建贵族官僚中的八种人犯罪后,享有减免刑罚处分的特权制度。

具体包括:一、议亲,指皇亲国戚;二、议故,指皇帝的亲密故旧;三、议贤,指朝廷认为“有大德行”的人;四、议能,指有杰出的政治、军事才能的人;五、议功,指为王朝建立过卓著功勋的人;六、议贵,指一定品级以上的官员以及有一定等级爵位的人;七、议勤,指为国家勤劳服务的人;八、议宾,指前朝国君的后裔被尊为国宾的。上述八种特殊人物犯罪,司法官员不能直接定罪判刑,而要将他的犯罪情况和特殊身份报到朝廷,由负责的官员集体审议,提出意见,报请皇帝裁决,给予宽宥处理。一般情况下死刑均能免除,其他的刑罚则可以降等处理。

维护皇亲国戚官僚贵族等级特权的“八议”制度,将《周礼》中的“八辟”制度正式规定到法典之中,这是礼法结合的突出表现,也是法律儒家化的突出表现。

“八议”、“以服制论罪”、“子孙违犯教令”、“同姓不婚”、“义绝”(强制离婚)、“七出”(休妻)、“三不去”(不可休妻)、“十恶”等纳入法律条文或制度。

纳礼入律

唐朝——律令儒家化的完成

律在唐初经过删繁就简。

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。

唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋须而成者也。

——《唐律疏议·名例》

《唐律疏议》共十二篇三十五卷五百条,其篇名为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。其内容特别重视“孝”,要求维护“孝”的律文有几十条。自辽宋金元迄于明清,刑法律条基本上都以唐律为蓝本。古代朝鲜、日本、越南等国的立法,多半从模仿唐朝法制而来。

——据袁行霈等主编《中华文明史》整理

《唐律疏议》是中国现存最早、最完整的封建法典,是中华法系确立的标志

以礼入法、礼法结合

《四库全书总目提要》谓唐律“一准乎礼,以为出入得古今之平”。实质上就是唐律一切依礼以为出入,礼与刑相辅相成,律学与经学相互发明,使礼法结合在唐律中达到十分完备的程度

唐朝的礼治与教化

礼治:《大唐开元礼》

分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大,体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建以来礼仪制度的集大成。

以精密叙述皇帝为中心的官僚国家的仪礼次序为主,加上对若干个地方官举行的祭仪、官人家庭中举行的冠、婚、丧、庙等礼的记述而成。标示公共典礼的体系。

社会教化:推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

自汉初起,家训著作随着朝代演变渐丰富多彩。家谱中记录了许多治家教子的名言警句,成为人们倾心企慕的治家良策,成为“修身”、“齐家”的典范。在家谱中有不少详记家训、家规等以资子孙遵行的。当中,最为人称道的名训,如颜氏家训、朱子治家格言等,至今脍炙人口。

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

秦汉至隋唐时期的法律与教化

秦汉

魏晋

唐朝

律令及律令儒家化的开端

律令儒家化的发展

律令儒家化的完成

礼治与教化

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

法律

教化

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

宋元明清时期的法律

宋朝的法律形式,除律《宋刑统》以外,主要有敕、令、格、式以及断例、指挥等。敕:皇帝对特定的人或事所作的命令。宋仁宗前基本是“敕律并行”,编敕一般依律的体例分类,但独立于《宋刑统》之外。宋神宗朝,敕的地位提高,“凡律所不载者,一断与敕”,敕已到足以破律、代律的地步

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视"例",曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例

宋元明清时期的法律

《问刑条例》是大明律的子法律。

由于朱元璋制定的《大明律》不可更改,在实行过程中难免会存在着法律与现实脱节的情况。为适应社会的需要,矫正《大明律》不可更改的弊端,在明朝中期以后,条例成为一种被广泛运用的法律形式。随着问刑条例地位与作用日渐重要,条例的数量也越来越多,出现了前后混杂矛盾之弊,需要对条例进行整理和修订。于是在弘治13年(1500年)整理修订了279条条例,颁行天下,“永为常法”,这就是《问刑条例》。

——曾代伟主编《中国法制史》

宋元明清时期的法律

朝代

法律实践活动

宋朝

元朝

明朝

清朝

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视"例",曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例

沿袭《大明律》,同时重视例,制定《大清律例》

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

宋元明清时期的教化——理学

背景:南宋后期程朱理学逐步建立统治地位。

传播方式:控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

表现:朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

宋代,程朱理学用“天理”来论证现存的社会秩序。二程说:“父子君臣,天下之定理”“局今之时,不安今之法令,非义也”,朱熹说:“礼字,法字,实理字”,认为“正风俗而防祸乱”必须以“礼律之文”为根本。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

凡为人子者,出必告,反必面。

——朱熹《家礼》

《家礼》书影

宋元明清时期的教化——乡约

乡约:指在乡里中订立的共同遵守的规约

创立:宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

《吕氏乡约》书影

宋元明清时期的教化——乡约

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

发展:明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的"六谕"。六谕主劝谕,但也有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。明朝儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕,不遵乡约的百姓要受到处罚,甚至送官府治罪。

明太祖朱元璋

宋元明清时期的教化——乡约

乡约组织从民间自发建立到有官方政府推动设立

宋元明清时期的教化

朝代

教化

宋

元

明

清

理学传播、开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

沿袭明朝,仪式感更强、宣讲《圣谕十六条》等,常引《大清律例》

宋元明清时期的教化

中国古代的法治与教化

先秦时期的德治与法治

秦汉至隋唐时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

宋元至明清时期的法律与教化

法律

教化

宋:天理人情国法

明清:明刑弼教

用刑法晓喻人民,使人们都知法、畏法而守法,以达到教化所不能收到的效果。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理