岳麓版必修二第13课交通与通讯的变化同步练习(word版)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修二第13课交通与通讯的变化同步练习(word版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 195.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-17 11:14:51 | ||

图片预览

文档简介

岳麓版必修二第13课交通与通讯的变化同步练习

姓名:__________ 班级:__________考号:__________

一、单选题

1.有《清宫词》写道:“殿(仁寿殿)西船隖(坞)对山椒(山巅),画鹢飞轮似御飙。万炬通明传电汽,春波潋滟绣漪桥。”据此判断,下列说法正确的是( ???)

①该词作于乾隆年间

②词中的“山”系指万寿山

③词中所状景物系颐和园昆明湖区

④词中所状景物位于颐和园生活区

A.?①④?????????????????????????????????????B.?②③?????????????????????????????????????C.?①③?????????????????????????????????????D.?②④

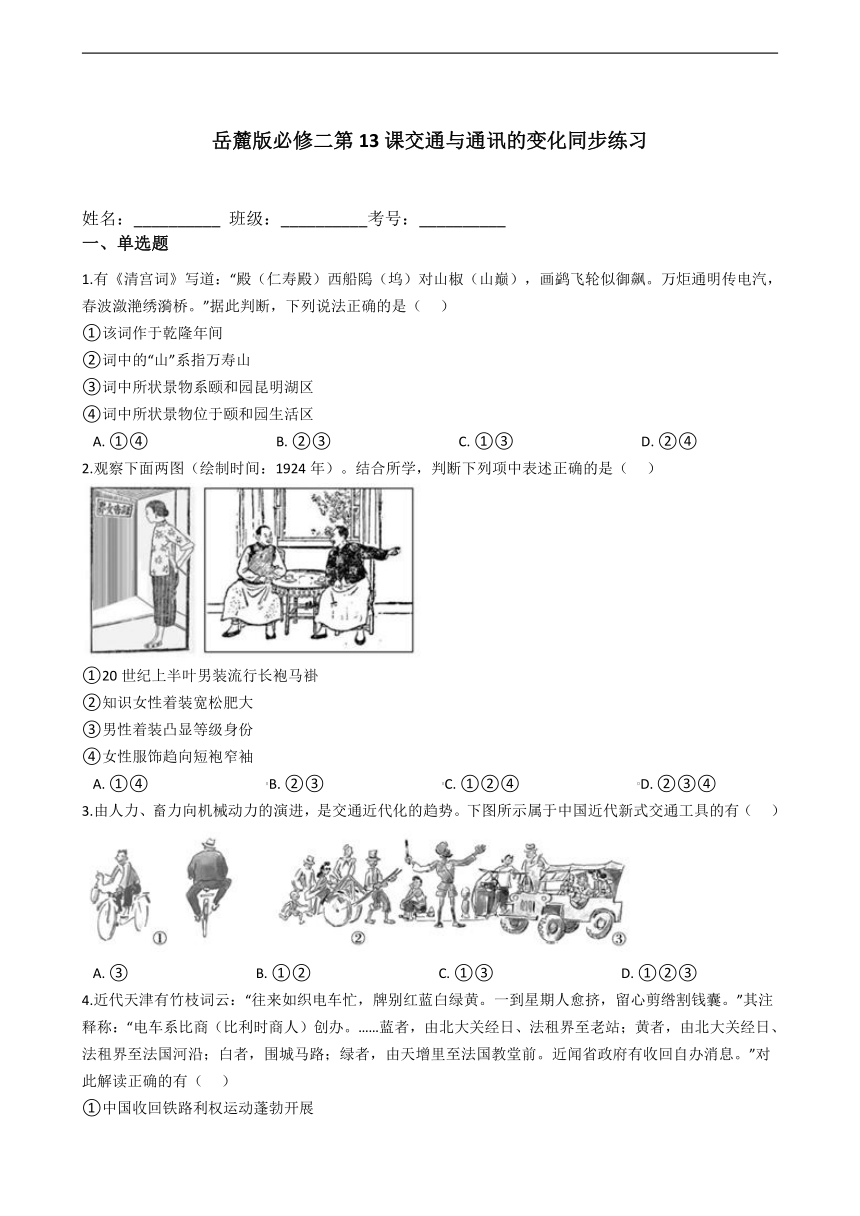

2.观察下面两图(绘制时间:1924年)。结合所学,判断下列项中表述正确的是( ???)

①20世纪上半叶男装流行长袍马褂

②知识女性着装宽松肥大

③男性着装凸显等级身份

④女性服饰趋向短袍窄袖

A.?①④??????????????????????????????????B.?②③??????????????????????????????????C.?①②④??????????????????????????????????D.?②③④

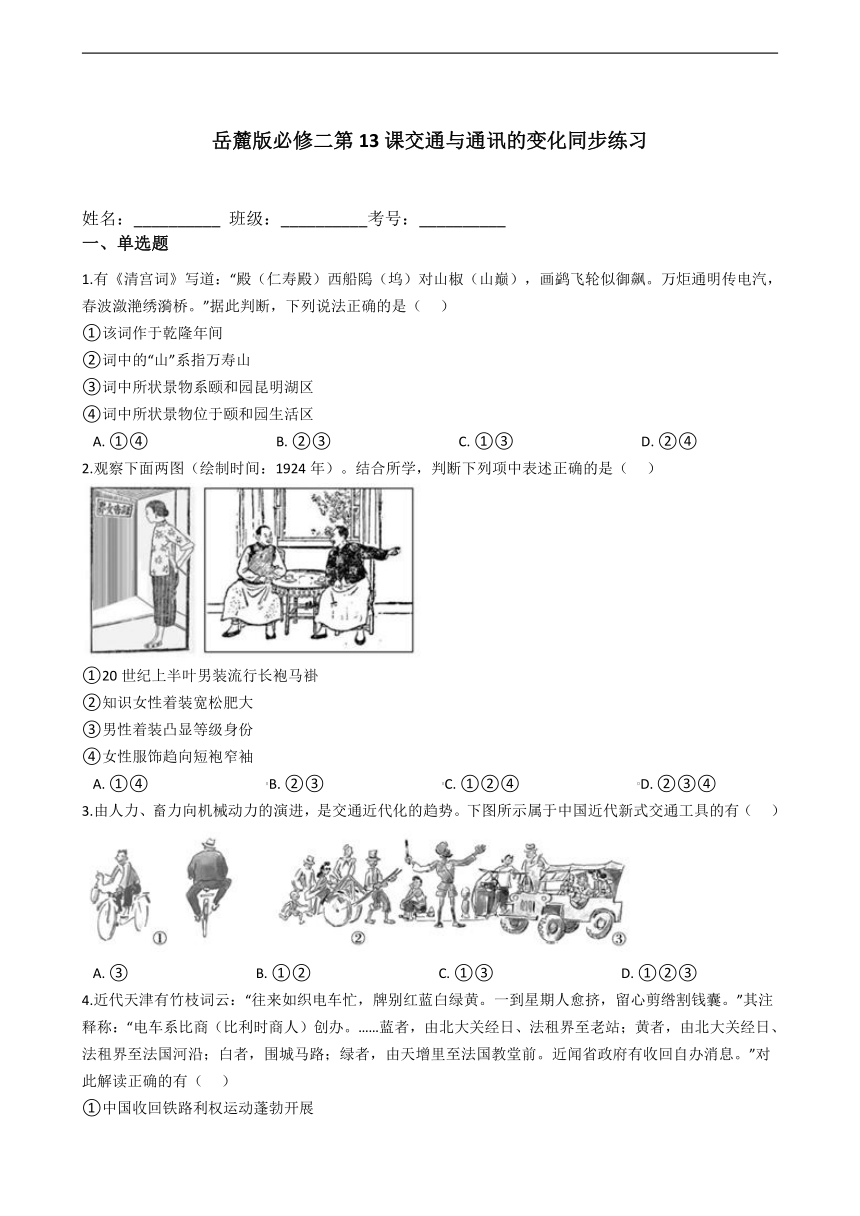

3.由人力、畜力向机械动力的演进,是交通近代化的趋势。下图所示属于中国近代新式交通工具的有( ???)

A.?③?????????????????????????????????????B.?①②?????????????????????????????????????C.?①③?????????????????????????????????????D.?①②③

4.近代天津有竹枝词云:“往来如织电车忙,牌别红蓝白绿黄。一到星期人愈挤,留心剪绺割钱囊。”其注释称:“电车系比商(比利时商人)创办。……蓝者,由北大关经日、法租界至老站;黄者,由北大关经日、法租界至法国河沿;白者,围城马路;绿者,由天增里至法国教堂前。近闻省政府有收回自办消息。”对此解读正确的有( ???)

①中国收回铁路利权运动蓬勃开展

②新式交通工具改变了人们的生活方式

③天津城市生活凸显半殖民地色彩

④第一个有轨电车交通系统在民国建成

A.?①②?????????????????????????????????????B.?①④?????????????????????????????????????C.?②③?????????????????????????????????????D.?③④

5.20世纪二三十年代,大量返乡闽南籍海外移民在厦门鼓浪屿兴建了一批融西式风格与地方传统于一体的近代建筑,类似建筑也存在于漳州、泉州等地,逐渐形成了建筑上的特殊风格。这可以用来说明(??? )

A.?西方文化影响遍及中国乡村????????????????????????????????B.?中西建筑文化的融合创新

C.?中国建筑风格受到西方冲击????????????????????????????????D.?西式建筑仅见于通商口岸

6.民国时期,国立大学校舍普遍采用西式建筑风格,而教会大学则按业主要求,在设计风格中融入了斗拱支撑的宽阔大屋顶、仿木混凝土柱、铁制花格窗等元素。这说明( ???)

A.?教会力求适应中国文化???????????????????????????????????????B.?中国传统文化彻底改变西方建筑理念

C.?中国传统文化遭到打击???????????????????????????????????????D.?政局稳定利于教育发展

7.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来。这突出反映了( ???)

A.?新式交通工具改善了人们的出行状况??????????????????B.?新式交通工具冲击了传统的伦理观念

C.?人们对新式交通工具的赞同与认可??????????????????????D.?新式交通工具造成社会秩序的混乱

8.“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的,也有秃着头穿洋装的”;“都市少年,喜著西装”;“妇女先是旗袍短才及膝,赤露两臂……近则截发烙之,使曲散垂耳际”。下列对民国初期这些现象理解正确的是( ???)

A.?割断历史传统,全盘西化????????????????????????????????????B.?追求时尚成为国民的普通共识

C.?表明社会生活的新旧杂陈????????????????????????????????????D.?这些行为具有反封建的革命色彩

9.辛亥革命前,“断发易服”的呼声日益高涨。有人讲戊戌维新的失败归咎为“变法之初不先变发”,一些海归留学生认为‘今之辫、服、牵掣行动,妨碍操作’。这些观点( ???)

A.?表明“断发易服”具有观念变革意义??????????????????B.?说明维新运动没有涉及社会生活领域

C.?揭示了维新变法运动失败的主要原因??????????????????D.?反映出维新运动具有广泛的社会基础

10.据《民国鄞县通志》记载:近代以来宁波妇女发髻,初受苏沪之风影响,流行“上海头”,清末又流行日本发式,辛亥革命后则加髻于前额,称为“兴汉头”。这说明( ???)

A.?女性时尚推动社会政治运动????????????????????????????????B.?民间风尚折射出社会变化

C.?崇洋媚外的社会风尚???????????????????????????????????????????D.?女性社会地位显著提高

11.郑观应指出:“西报掩其不善而著其善,反谓中国之待外人如何凌辱,意在激怒其民,以与中国为难耳”。如果国人有了自己的报纸,“遇交涉不平之事,据理与争,俾天下共评曲直”。其意在说明( ???)

A.?西方利用报纸进行欺骗宣传????????????????????????????????B.?报纸是了解世界形势的途径

C.?报纸是引导舆论的重要工具????????????????????????????????D.?报纸是国人反抗西方的利器

12.1909年,一个署名“兰陵忧患生”的人写了多则咏叹,涉及报馆、高楼、电灯、银行、纸烟、打球房、马路、洋车等。这反映了,当时(?? )

A.?新生活方式对传统的冲击????????????????????????????????????B.?近代民族工业较快发展

C.?封建陈规陋俗逐渐被破除????????????????????????????????????D.?民主科学思想广为传播

13.最早促使中国近代社会生活变化的因素是( ??)

A.?西方民主思想的传人???????????????????????????????????????????B.?洋务运动的迅速推行

C.?先进的中国人的倡导???????????????????????????????????????????D.?近代西方列强的入侵

14.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是( ??)

A.?结婚证书当堂读,请个前辈来证婚??????????????????????B.?辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐

C.?文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤??????????????????????D.?改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

15.《海上竹枝词》有这样的说法:“学界开通到女流,金丝眼镜自由头,皮鞋黑袜天然足,笑彼金莲最可羞。但是服饰改易运动多集中在知识界和上海、广州等发达地区,在守旧和落后的农村,普通民众对学界的服饰革新多抱抵拒、排斥的态度,缠足思想也仍然禁锢着众多的女性。”这反映的实质问题是(?? )

A.?近代文明的传播发展不平衡????????????????????????????????B.?普通民众不接受新生事物

C.?上海、广州等地最为开放???????????????????????????????????D.?近代我国人民对西方文明的接受停留在生活层面

16.《女学报?做学生的快乐》(1903年)登载:“现在上海几个女学堂的女学生,一个个神清气爽、磊落大方……身体没有一点弯曲,好似春天的修竹一样细直……比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了。”这表明当时上海(?? )

A.?拥有宽松良好的办学环境????????????????????????????????????B.?妇女政治地位超过了男子

C.?人们的审美观与西方看齐????????????????????????????????????D.?社会风尚发生较大的变化

17.近代上海人的衣着出行有了巨大变化“几至无人不绸,无人不缎”,“不分贵贱,出必乘舆”。据此我们可知(?? )

A.?近代上海人打破了以往在消费领域中的等级尊卑观念?????B.?近代上海人已无贵贱之分

C.?近代中国的社会生活习俗发生了根本性变化???????????????????D.?近代上海人生活富足

18.张程在《总统们,民国总统的另一面》中写到:“喝咖啡逛公园的上海买办、书包里藏着白话小说的学生、在政府各部跑新闻的北京记者和出口中国茶叶进口英国钢琴的广州商人们,他们的力量远远不足以支撑一个现代宪政社会。”由此可以看出民国时期(?? )

A.?生活习俗全盘西化??????B.?新潮人士已遍及城乡??????C.?西方商品开始进入??????D.?民主化进程基础薄弱

19.辛亥革命促进社会移风易俗,下列属于民国时期出现的社会习俗是(?? )

①开始出现留学生??? ②恋爱自由成为时尚

③自行车出行在城市很普遍?? ?④点头鞠躬握手成常见礼节

A.?④??????????????????????????????????B.?②③??????????????????????????????????C.?②③④??????????????????????????????????D.?①②③④

20.2018年11月27日,“世相与映像一一洛文希尔提影收藏中的19世纪中国”展在清华大学艺术博物馆开幕(如图),展览汇集了活跃于19世纪的21个知名摄影机构和摄影师的120件摄影作品。19世纪下半叶是中国重要的转型阶段,是衰败腐朽与求强图变并存的时期,也是经济活动相互汇通、文化思想西学东渐、政治变革潮起潮落的时代。此次展览涵盖人物肖像、风物景观、市井生活、城市建筑等多项内容,较为全面地映射出19世纪下半叶中国社会的风貌。下列哪个场景不可能出现在展出的照片上?(?? )

A.?理发店中的男子剪去辫子????????????????????????????????????B.?天津市民搭乘有轨电车出行

C.?修遭焚毁破坏的圆明园???????????????????????????????????????D.?年轻人在饭店举办新式婚礼

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一? 中国已经醒过来了。中国人要用自己的工程师和自己的钱来建造铁路。中外人士都在注视我所主持的京张铁路工程。如果京张铁路工程失败的话,不但是我的不幸,也是中国工程师的不幸,同时带给中国很大的损失。

——詹天佑《致美国诺索夫人》(1906)

材料二? “早九时许见到总督。他询问路线的全部情况,并问是否有困难以及我们中国人能否修筑这项工程,在回答中我告知他,真正的困难是在八达岭。那里需要开凿一座山洞,我并告知,我们中国人能够修筑此项工程。然后他继续询问此路的运输问题,我提出我在节略(注:外交文书中的一种)中所列之数字。

——《詹天佑日记》光绪三十一年五月十八日(1905年)

技术第一要求精密,不能有一点含糊和轻率。“大概”、“差不多”这一类的说法,不应该出于工程人员之口。

——詹天佑

(1)根据材料一并结合所学知识.分析京张铁路修建的历史背景,并指出这条铁路在中国铁路发展史上的地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出詹天佑在解决“八达岭”技术难题方面的创造性贡献。综合上述材料概括詹天佑的科学精神。

22.材料:伍连德,1879年出生于马来西亚,1903年获剑桥大学医学博士学位,1907年回国。1910年11月,东三省鼠疫大流行,清政府命伍连德前往东北主持瘟疫扑灭工作。伍连德经过科学调查,查清了此次瘟疫的原因。他大力破除旧的习俗,采取科学的方法,经过三个多月的努力,东北瘟疫得到控制。此后,清政府决定成立由伍连德负责的东三省防疫事务总处,这是我国最早的防疫机构,培养了第一支预防鼠疫的专业队伍。鉴于当时国内缺少专业的医学刊物,1915年,伍连德创办了我国医学界的权威刊物《中华医学杂志》,次年成立中华医学会。1930年,全国防疫总所在上海成立,在伍连德的努力下,接收了全国各地海关的防疫站,从而结束了由西方人担任中国检疫机构领导的时代。伍连德在数十年的医疗卫生生涯中,发表论文上百篇,出版专著多部,享誉海内外。

——摘编自黄増章《中国流行病学的开拓者--伍连德》

(1)根据材料,概括伍连德的历史贡献。

(2)根据材料和所学知识,分析伍连德取得上述历史贡献的原因。

答案部分

一、单选题

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. A

16. D

17. A

18. D

19. A

20. B

二、非选择题

21. (1)历史背景:民族意识觉醒;修建铁路有一定的技术和经济基础;甲午战争后,清政府认识到铁路对调兵运械和国计民生的重要性,决定修建。列强对中国路权争夺白热化,最终达成协议让中国自己修。历史地位:中国人自行设计修建的第一条铁路,创造了中国铁路史上的奇迹。

(2)创造性贡献:设计“人”字形路线,延长了坡面,减小了坡度;(1分)采用直井施工法,解决隧道施工困难。

科学精神:实事求是;进取;创新;严谨。

22. (1)扑灭东北鼠疫,挽救人民生命;成立防疫机构,培训防疫队伍;创立专业医学机构,创办医学刊物,提高医学水平;收回海关检疫权利,维护国家主权;著书立说,学术成就突出。

(2)受到良好的专业教育;政府的支持;观念的更新,采取科学的方法;爱国心的驱使。

姓名:__________ 班级:__________考号:__________

一、单选题

1.有《清宫词》写道:“殿(仁寿殿)西船隖(坞)对山椒(山巅),画鹢飞轮似御飙。万炬通明传电汽,春波潋滟绣漪桥。”据此判断,下列说法正确的是( ???)

①该词作于乾隆年间

②词中的“山”系指万寿山

③词中所状景物系颐和园昆明湖区

④词中所状景物位于颐和园生活区

A.?①④?????????????????????????????????????B.?②③?????????????????????????????????????C.?①③?????????????????????????????????????D.?②④

2.观察下面两图(绘制时间:1924年)。结合所学,判断下列项中表述正确的是( ???)

①20世纪上半叶男装流行长袍马褂

②知识女性着装宽松肥大

③男性着装凸显等级身份

④女性服饰趋向短袍窄袖

A.?①④??????????????????????????????????B.?②③??????????????????????????????????C.?①②④??????????????????????????????????D.?②③④

3.由人力、畜力向机械动力的演进,是交通近代化的趋势。下图所示属于中国近代新式交通工具的有( ???)

A.?③?????????????????????????????????????B.?①②?????????????????????????????????????C.?①③?????????????????????????????????????D.?①②③

4.近代天津有竹枝词云:“往来如织电车忙,牌别红蓝白绿黄。一到星期人愈挤,留心剪绺割钱囊。”其注释称:“电车系比商(比利时商人)创办。……蓝者,由北大关经日、法租界至老站;黄者,由北大关经日、法租界至法国河沿;白者,围城马路;绿者,由天增里至法国教堂前。近闻省政府有收回自办消息。”对此解读正确的有( ???)

①中国收回铁路利权运动蓬勃开展

②新式交通工具改变了人们的生活方式

③天津城市生活凸显半殖民地色彩

④第一个有轨电车交通系统在民国建成

A.?①②?????????????????????????????????????B.?①④?????????????????????????????????????C.?②③?????????????????????????????????????D.?③④

5.20世纪二三十年代,大量返乡闽南籍海外移民在厦门鼓浪屿兴建了一批融西式风格与地方传统于一体的近代建筑,类似建筑也存在于漳州、泉州等地,逐渐形成了建筑上的特殊风格。这可以用来说明(??? )

A.?西方文化影响遍及中国乡村????????????????????????????????B.?中西建筑文化的融合创新

C.?中国建筑风格受到西方冲击????????????????????????????????D.?西式建筑仅见于通商口岸

6.民国时期,国立大学校舍普遍采用西式建筑风格,而教会大学则按业主要求,在设计风格中融入了斗拱支撑的宽阔大屋顶、仿木混凝土柱、铁制花格窗等元素。这说明( ???)

A.?教会力求适应中国文化???????????????????????????????????????B.?中国传统文化彻底改变西方建筑理念

C.?中国传统文化遭到打击???????????????????????????????????????D.?政局稳定利于教育发展

7.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来。这突出反映了( ???)

A.?新式交通工具改善了人们的出行状况??????????????????B.?新式交通工具冲击了传统的伦理观念

C.?人们对新式交通工具的赞同与认可??????????????????????D.?新式交通工具造成社会秩序的混乱

8.“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的,也有秃着头穿洋装的”;“都市少年,喜著西装”;“妇女先是旗袍短才及膝,赤露两臂……近则截发烙之,使曲散垂耳际”。下列对民国初期这些现象理解正确的是( ???)

A.?割断历史传统,全盘西化????????????????????????????????????B.?追求时尚成为国民的普通共识

C.?表明社会生活的新旧杂陈????????????????????????????????????D.?这些行为具有反封建的革命色彩

9.辛亥革命前,“断发易服”的呼声日益高涨。有人讲戊戌维新的失败归咎为“变法之初不先变发”,一些海归留学生认为‘今之辫、服、牵掣行动,妨碍操作’。这些观点( ???)

A.?表明“断发易服”具有观念变革意义??????????????????B.?说明维新运动没有涉及社会生活领域

C.?揭示了维新变法运动失败的主要原因??????????????????D.?反映出维新运动具有广泛的社会基础

10.据《民国鄞县通志》记载:近代以来宁波妇女发髻,初受苏沪之风影响,流行“上海头”,清末又流行日本发式,辛亥革命后则加髻于前额,称为“兴汉头”。这说明( ???)

A.?女性时尚推动社会政治运动????????????????????????????????B.?民间风尚折射出社会变化

C.?崇洋媚外的社会风尚???????????????????????????????????????????D.?女性社会地位显著提高

11.郑观应指出:“西报掩其不善而著其善,反谓中国之待外人如何凌辱,意在激怒其民,以与中国为难耳”。如果国人有了自己的报纸,“遇交涉不平之事,据理与争,俾天下共评曲直”。其意在说明( ???)

A.?西方利用报纸进行欺骗宣传????????????????????????????????B.?报纸是了解世界形势的途径

C.?报纸是引导舆论的重要工具????????????????????????????????D.?报纸是国人反抗西方的利器

12.1909年,一个署名“兰陵忧患生”的人写了多则咏叹,涉及报馆、高楼、电灯、银行、纸烟、打球房、马路、洋车等。这反映了,当时(?? )

A.?新生活方式对传统的冲击????????????????????????????????????B.?近代民族工业较快发展

C.?封建陈规陋俗逐渐被破除????????????????????????????????????D.?民主科学思想广为传播

13.最早促使中国近代社会生活变化的因素是( ??)

A.?西方民主思想的传人???????????????????????????????????????????B.?洋务运动的迅速推行

C.?先进的中国人的倡导???????????????????????????????????????????D.?近代西方列强的入侵

14.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是( ??)

A.?结婚证书当堂读,请个前辈来证婚??????????????????????B.?辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐

C.?文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤??????????????????????D.?改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

15.《海上竹枝词》有这样的说法:“学界开通到女流,金丝眼镜自由头,皮鞋黑袜天然足,笑彼金莲最可羞。但是服饰改易运动多集中在知识界和上海、广州等发达地区,在守旧和落后的农村,普通民众对学界的服饰革新多抱抵拒、排斥的态度,缠足思想也仍然禁锢着众多的女性。”这反映的实质问题是(?? )

A.?近代文明的传播发展不平衡????????????????????????????????B.?普通民众不接受新生事物

C.?上海、广州等地最为开放???????????????????????????????????D.?近代我国人民对西方文明的接受停留在生活层面

16.《女学报?做学生的快乐》(1903年)登载:“现在上海几个女学堂的女学生,一个个神清气爽、磊落大方……身体没有一点弯曲,好似春天的修竹一样细直……比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了。”这表明当时上海(?? )

A.?拥有宽松良好的办学环境????????????????????????????????????B.?妇女政治地位超过了男子

C.?人们的审美观与西方看齐????????????????????????????????????D.?社会风尚发生较大的变化

17.近代上海人的衣着出行有了巨大变化“几至无人不绸,无人不缎”,“不分贵贱,出必乘舆”。据此我们可知(?? )

A.?近代上海人打破了以往在消费领域中的等级尊卑观念?????B.?近代上海人已无贵贱之分

C.?近代中国的社会生活习俗发生了根本性变化???????????????????D.?近代上海人生活富足

18.张程在《总统们,民国总统的另一面》中写到:“喝咖啡逛公园的上海买办、书包里藏着白话小说的学生、在政府各部跑新闻的北京记者和出口中国茶叶进口英国钢琴的广州商人们,他们的力量远远不足以支撑一个现代宪政社会。”由此可以看出民国时期(?? )

A.?生活习俗全盘西化??????B.?新潮人士已遍及城乡??????C.?西方商品开始进入??????D.?民主化进程基础薄弱

19.辛亥革命促进社会移风易俗,下列属于民国时期出现的社会习俗是(?? )

①开始出现留学生??? ②恋爱自由成为时尚

③自行车出行在城市很普遍?? ?④点头鞠躬握手成常见礼节

A.?④??????????????????????????????????B.?②③??????????????????????????????????C.?②③④??????????????????????????????????D.?①②③④

20.2018年11月27日,“世相与映像一一洛文希尔提影收藏中的19世纪中国”展在清华大学艺术博物馆开幕(如图),展览汇集了活跃于19世纪的21个知名摄影机构和摄影师的120件摄影作品。19世纪下半叶是中国重要的转型阶段,是衰败腐朽与求强图变并存的时期,也是经济活动相互汇通、文化思想西学东渐、政治变革潮起潮落的时代。此次展览涵盖人物肖像、风物景观、市井生活、城市建筑等多项内容,较为全面地映射出19世纪下半叶中国社会的风貌。下列哪个场景不可能出现在展出的照片上?(?? )

A.?理发店中的男子剪去辫子????????????????????????????????????B.?天津市民搭乘有轨电车出行

C.?修遭焚毁破坏的圆明园???????????????????????????????????????D.?年轻人在饭店举办新式婚礼

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一? 中国已经醒过来了。中国人要用自己的工程师和自己的钱来建造铁路。中外人士都在注视我所主持的京张铁路工程。如果京张铁路工程失败的话,不但是我的不幸,也是中国工程师的不幸,同时带给中国很大的损失。

——詹天佑《致美国诺索夫人》(1906)

材料二? “早九时许见到总督。他询问路线的全部情况,并问是否有困难以及我们中国人能否修筑这项工程,在回答中我告知他,真正的困难是在八达岭。那里需要开凿一座山洞,我并告知,我们中国人能够修筑此项工程。然后他继续询问此路的运输问题,我提出我在节略(注:外交文书中的一种)中所列之数字。

——《詹天佑日记》光绪三十一年五月十八日(1905年)

技术第一要求精密,不能有一点含糊和轻率。“大概”、“差不多”这一类的说法,不应该出于工程人员之口。

——詹天佑

(1)根据材料一并结合所学知识.分析京张铁路修建的历史背景,并指出这条铁路在中国铁路发展史上的地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出詹天佑在解决“八达岭”技术难题方面的创造性贡献。综合上述材料概括詹天佑的科学精神。

22.材料:伍连德,1879年出生于马来西亚,1903年获剑桥大学医学博士学位,1907年回国。1910年11月,东三省鼠疫大流行,清政府命伍连德前往东北主持瘟疫扑灭工作。伍连德经过科学调查,查清了此次瘟疫的原因。他大力破除旧的习俗,采取科学的方法,经过三个多月的努力,东北瘟疫得到控制。此后,清政府决定成立由伍连德负责的东三省防疫事务总处,这是我国最早的防疫机构,培养了第一支预防鼠疫的专业队伍。鉴于当时国内缺少专业的医学刊物,1915年,伍连德创办了我国医学界的权威刊物《中华医学杂志》,次年成立中华医学会。1930年,全国防疫总所在上海成立,在伍连德的努力下,接收了全国各地海关的防疫站,从而结束了由西方人担任中国检疫机构领导的时代。伍连德在数十年的医疗卫生生涯中,发表论文上百篇,出版专著多部,享誉海内外。

——摘编自黄増章《中国流行病学的开拓者--伍连德》

(1)根据材料,概括伍连德的历史贡献。

(2)根据材料和所学知识,分析伍连德取得上述历史贡献的原因。

答案部分

一、单选题

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. A

16. D

17. A

18. D

19. A

20. B

二、非选择题

21. (1)历史背景:民族意识觉醒;修建铁路有一定的技术和经济基础;甲午战争后,清政府认识到铁路对调兵运械和国计民生的重要性,决定修建。列强对中国路权争夺白热化,最终达成协议让中国自己修。历史地位:中国人自行设计修建的第一条铁路,创造了中国铁路史上的奇迹。

(2)创造性贡献:设计“人”字形路线,延长了坡面,减小了坡度;(1分)采用直井施工法,解决隧道施工困难。

科学精神:实事求是;进取;创新;严谨。

22. (1)扑灭东北鼠疫,挽救人民生命;成立防疫机构,培训防疫队伍;创立专业医学机构,创办医学刊物,提高医学水平;收回海关检疫权利,维护国家主权;著书立说,学术成就突出。

(2)受到良好的专业教育;政府的支持;观念的更新,采取科学的方法;爱国心的驱使。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势