2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元 《方山子传》课件24张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元 《方山子传》课件24张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 15:32:53 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

苏轼

方山子传

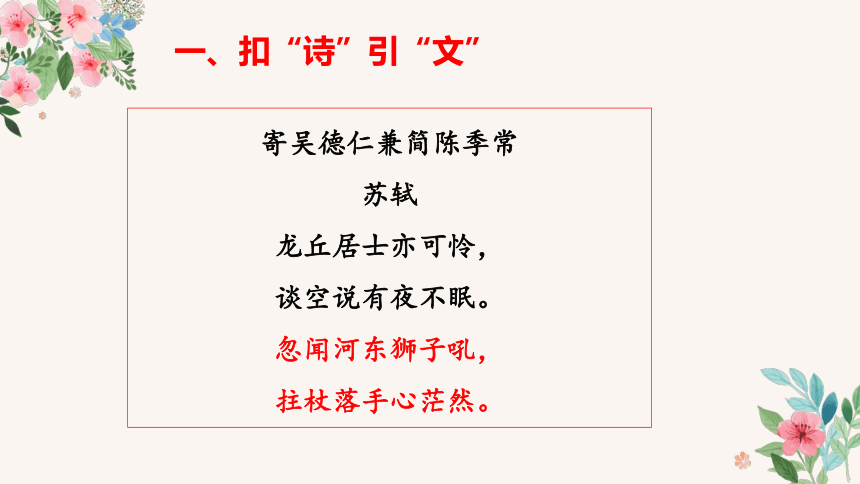

寄吴德仁兼简陈季常

苏轼

龙丘居士亦可怜,

谈空说有夜不眠。

忽闻河东狮子吼,

拄杖落手心茫然。

一、扣“诗”引“文”

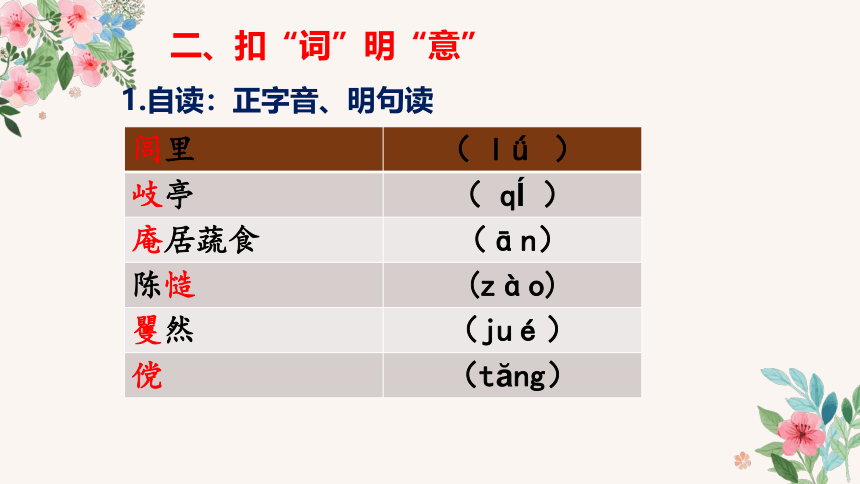

1.自读:正字音、明句读

闾里

(

lǘ

)

岐亭

(

q?

)

庵居蔬食

(ān)

陈慥

(zào)

矍然

(jué)

傥

(t?ng)

二、扣“词”明“意”

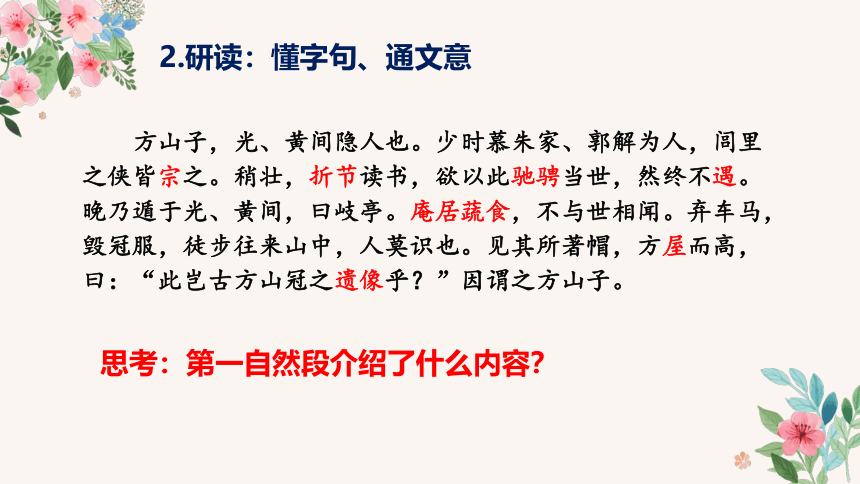

方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。庵居蔬食,不与世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。

2.研读:懂字句、通文意

思考:第一自然段介绍了什么内容?

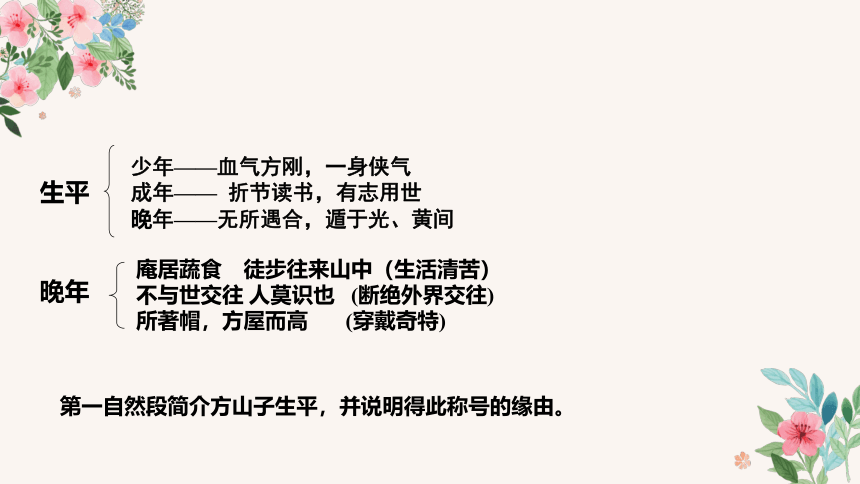

生平

晚年

少年——血气方刚,一身侠气

成年——

折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间

庵居蔬食 徒步往来山中(生活清苦)

不与世交往

人莫识也

(断绝外界交往)

所著帽,方屋而高

(穿戴奇特)

第一自然段简介方山子生平,并说明得此称号的缘由。

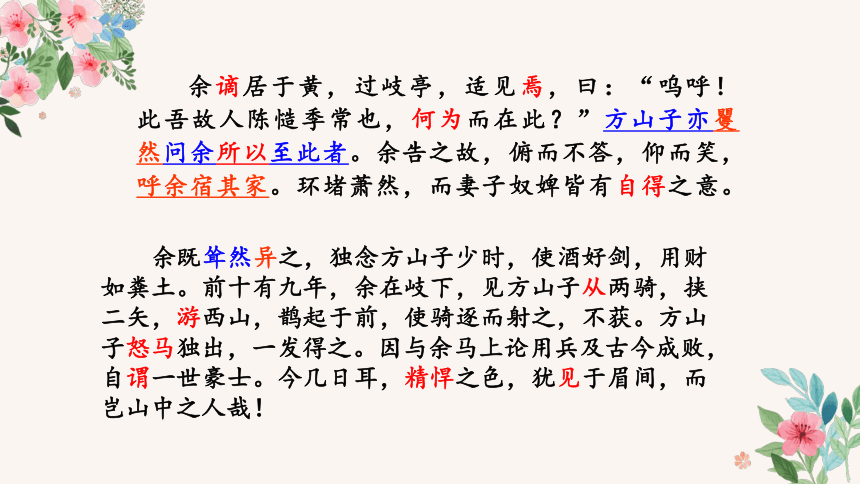

余谪居于黄,过岐亭,适见焉,曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然问余所以至此者。余告之故,俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

余既耸然异之,独念方山子少时,使酒好剑,用财如粪土。前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山,鹊起于前,使骑逐而射之,不获。方山子怒马独出,一发得之。因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉!

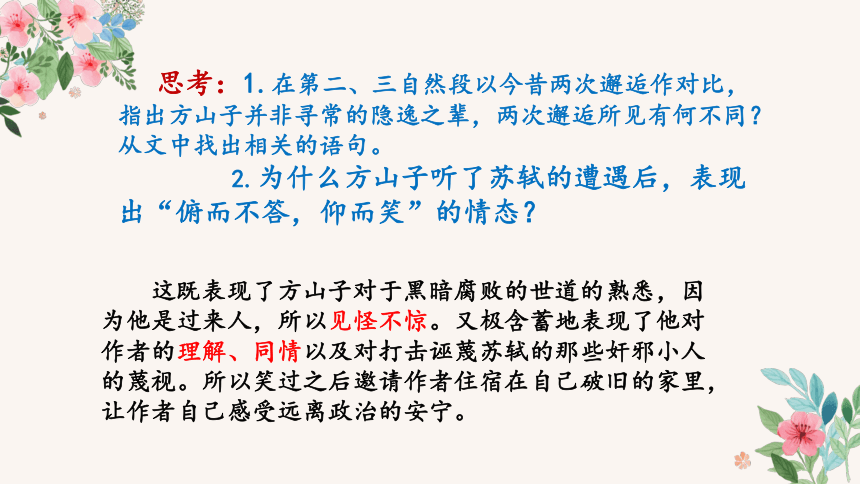

思考:1.在第二、三自然段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句。

2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。所以笑过之后邀请作者住宿在自己破旧的家里,让作者自己感受远离政治的安宁。

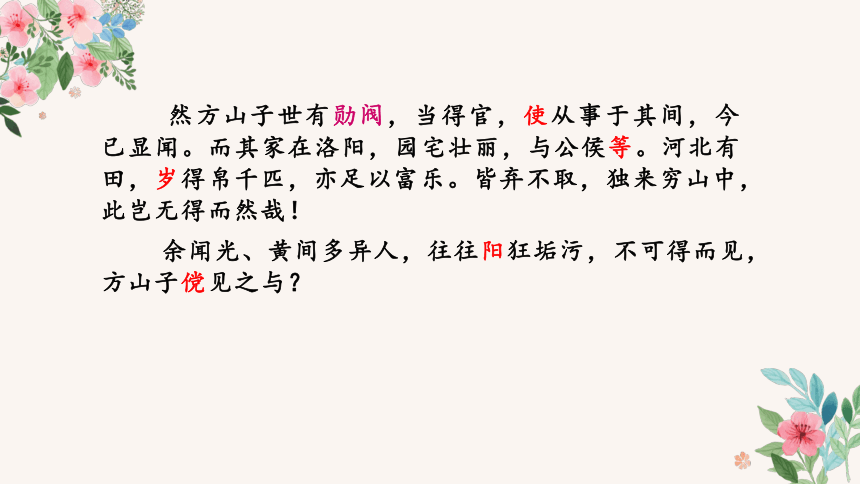

然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉!

余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?

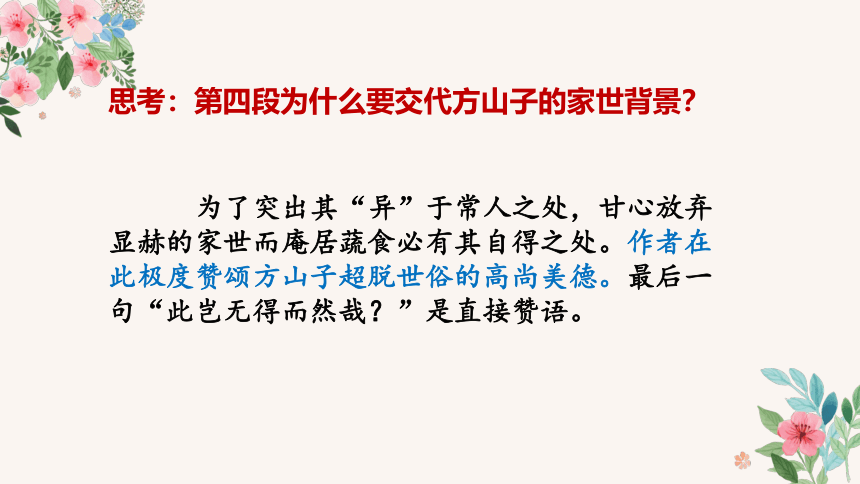

思考:第四段为什么要交代方山子的家世背景?

为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德。最后一句“此岂无得而然哉?”是直接赞语。

三、扣“异”品“隐”

1.方山子的“异”表现在哪些方面呢?

具体体现

往昔

今日

服饰特点

宋朝衣帽

生活选择

洛阳足以富乐

人生际遇

文武兼备欲驰骋当世

行为神态

怒马独出,一发得之

方山冠

岐亭庵居蔬食

遁于光、黄间

精悍之色犹见于眉间

时空变化中的陈季常

(侠士

儒士)

(隐士)

1

陈季常有用世之志:

少时使酒好剑,用财如粪土,血气方刚,一身侠气;成年折节读书,有志用世;晚年无所遇合,遁于光、黄间。

2

陈季常有用世之才:

“方山子怒马独出,一发得之。因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士”。

3

陈季常有“显闻”“富乐”的条件:

“然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。”

4

陈季常来此后的态度:

庵居蔬食,弃车马,毁冠服,徒步往来山中,所著帽,方屋而高。不与世相闻,人莫识也。

人生道路:少年侠气而晚年避世。

01

生活态度:世有勋阀而山居隐逸

02

精神面貌:环堵萧然而怡然自得。

03

人生境遇:文武全才而终生不遇。

04

异——表现

异——内涵:

A

世道浑浊,人生不遇,弃富贵荣华;回归自然,回归心灵的生命取向让人惊异!

B

安贫乐道,活出了一种人生意境!不悔选择,安贫乐道,活出一份云淡风轻的人生意境,让人惊叹!

不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

——陶渊明《五柳先生传》

宁固穷以济意,不委曲而累己。

——陶渊明《感士不遇赋》

(宁可固守穷困来成就自己的意愿,也不委曲求全而使自己人格受污。)

“隐”在“心”:不屈己志,独善其身

坚守本心、怡然自乐。

四、扣“异”悟“侠”

其言必信,行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之困厄。——《史记

·

游侠列传》

(元丰二年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,这是他人生遭遇的一大困境。)亲朋多畏避不相见。——《宋史·陈师锡传》

在黄四年,三往见季常,季常七来见余,相从百余日也。——苏轼《岐亭五首·叙》

时空中不变的陈季常

少时

壮年

晚年

少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。

方山子怒马独出,一发得之。

精悍之色,犹见于眉间。

苏轼刻画人物的方法:

在“变”与“不变”之中刻画了方山子超然淡泊,不屈己志的“隐侠”形象,体现人物精神实质。

五、读“人”到读“己”

探讨1:苏轼为何给方山子立传?

传:山林里巷,或有隐德而弗彰,或有细人而可法者,则皆为之作传,以传其事,寓其意。

——徐师曾《文体明辨序说》

传其事:

坚定志向报国艰,隐居岐亭宿深山。

守贫乐道食宿简,侠义不忘心怡然。

本领高超气盖世,精悍之色犹未变。

心中固穷以济意,神闲气定笑谈间。

寓何意?

①环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

②余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之欤?

在“不遇”之时,自悲不遇,借方山子吐心中块垒,寄托身世之感。

探讨2:苏轼对方山子的隐居生活持什么态度?

陈慥传

陈慥,字季常。人见其所著帽方耸而高,因谓之“方山子”。世有勋阀,家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,足以富乐。

少时慕朱家、郭解为人,使酒好剑,用财如粪土,闾里之侠皆宗之。尝与余游于岐下,怒马骑射,并论用兵及古今成败事,自谓一世豪士。

稍壮,折节读书,然终不遇。

晚乃尽弃车马,毁冠服,隐于光黄间曰岐亭。庵居蔬食,环堵萧然,而妻子奴婢自得。徒步往来穷山,不与世相闻,或与山中佯狂垢污之异人得见。

元丰三年,轼谪居于黄,遂得与之相见于岐亭。

特点

表现

不囿常规

经纬错综

顺叙、插叙、倒叙相结合,变化多姿,起落转换。

一线贯穿

“隐”“侠”为综

以“异”贯穿全文,围绕“隐”“侠”选取典型事迹,形散而神不散。

独特的结构艺术

苏轼一生三次遭贬谪,面对残酷的命运,苏轼始终挺直脊梁,笑看得失荣辱,以旷达之心在宦海中沉浮,铸就了千古英名。

方山子一生侠义,不屈己志,坚守本心,晚年归隐,庵居蔬食。

二人相同的是壮志难酬,不同的是人生道路的抉择

《自题金山画像》

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

三处贬谪之地及年龄:

黄州,

44岁

惠州,

58岁

儋州,

61岁

THANKS

苏轼

方山子传

寄吴德仁兼简陈季常

苏轼

龙丘居士亦可怜,

谈空说有夜不眠。

忽闻河东狮子吼,

拄杖落手心茫然。

一、扣“诗”引“文”

1.自读:正字音、明句读

闾里

(

lǘ

)

岐亭

(

q?

)

庵居蔬食

(ān)

陈慥

(zào)

矍然

(jué)

傥

(t?ng)

二、扣“词”明“意”

方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。庵居蔬食,不与世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。

2.研读:懂字句、通文意

思考:第一自然段介绍了什么内容?

生平

晚年

少年——血气方刚,一身侠气

成年——

折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间

庵居蔬食 徒步往来山中(生活清苦)

不与世交往

人莫识也

(断绝外界交往)

所著帽,方屋而高

(穿戴奇特)

第一自然段简介方山子生平,并说明得此称号的缘由。

余谪居于黄,过岐亭,适见焉,曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然问余所以至此者。余告之故,俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

余既耸然异之,独念方山子少时,使酒好剑,用财如粪土。前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山,鹊起于前,使骑逐而射之,不获。方山子怒马独出,一发得之。因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉!

思考:1.在第二、三自然段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句。

2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。所以笑过之后邀请作者住宿在自己破旧的家里,让作者自己感受远离政治的安宁。

然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉!

余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?

思考:第四段为什么要交代方山子的家世背景?

为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德。最后一句“此岂无得而然哉?”是直接赞语。

三、扣“异”品“隐”

1.方山子的“异”表现在哪些方面呢?

具体体现

往昔

今日

服饰特点

宋朝衣帽

生活选择

洛阳足以富乐

人生际遇

文武兼备欲驰骋当世

行为神态

怒马独出,一发得之

方山冠

岐亭庵居蔬食

遁于光、黄间

精悍之色犹见于眉间

时空变化中的陈季常

(侠士

儒士)

(隐士)

1

陈季常有用世之志:

少时使酒好剑,用财如粪土,血气方刚,一身侠气;成年折节读书,有志用世;晚年无所遇合,遁于光、黄间。

2

陈季常有用世之才:

“方山子怒马独出,一发得之。因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士”。

3

陈季常有“显闻”“富乐”的条件:

“然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。”

4

陈季常来此后的态度:

庵居蔬食,弃车马,毁冠服,徒步往来山中,所著帽,方屋而高。不与世相闻,人莫识也。

人生道路:少年侠气而晚年避世。

01

生活态度:世有勋阀而山居隐逸

02

精神面貌:环堵萧然而怡然自得。

03

人生境遇:文武全才而终生不遇。

04

异——表现

异——内涵:

A

世道浑浊,人生不遇,弃富贵荣华;回归自然,回归心灵的生命取向让人惊异!

B

安贫乐道,活出了一种人生意境!不悔选择,安贫乐道,活出一份云淡风轻的人生意境,让人惊叹!

不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

——陶渊明《五柳先生传》

宁固穷以济意,不委曲而累己。

——陶渊明《感士不遇赋》

(宁可固守穷困来成就自己的意愿,也不委曲求全而使自己人格受污。)

“隐”在“心”:不屈己志,独善其身

坚守本心、怡然自乐。

四、扣“异”悟“侠”

其言必信,行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之困厄。——《史记

·

游侠列传》

(元丰二年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,这是他人生遭遇的一大困境。)亲朋多畏避不相见。——《宋史·陈师锡传》

在黄四年,三往见季常,季常七来见余,相从百余日也。——苏轼《岐亭五首·叙》

时空中不变的陈季常

少时

壮年

晚年

少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。

方山子怒马独出,一发得之。

精悍之色,犹见于眉间。

苏轼刻画人物的方法:

在“变”与“不变”之中刻画了方山子超然淡泊,不屈己志的“隐侠”形象,体现人物精神实质。

五、读“人”到读“己”

探讨1:苏轼为何给方山子立传?

传:山林里巷,或有隐德而弗彰,或有细人而可法者,则皆为之作传,以传其事,寓其意。

——徐师曾《文体明辨序说》

传其事:

坚定志向报国艰,隐居岐亭宿深山。

守贫乐道食宿简,侠义不忘心怡然。

本领高超气盖世,精悍之色犹未变。

心中固穷以济意,神闲气定笑谈间。

寓何意?

①环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

②余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之欤?

在“不遇”之时,自悲不遇,借方山子吐心中块垒,寄托身世之感。

探讨2:苏轼对方山子的隐居生活持什么态度?

陈慥传

陈慥,字季常。人见其所著帽方耸而高,因谓之“方山子”。世有勋阀,家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,足以富乐。

少时慕朱家、郭解为人,使酒好剑,用财如粪土,闾里之侠皆宗之。尝与余游于岐下,怒马骑射,并论用兵及古今成败事,自谓一世豪士。

稍壮,折节读书,然终不遇。

晚乃尽弃车马,毁冠服,隐于光黄间曰岐亭。庵居蔬食,环堵萧然,而妻子奴婢自得。徒步往来穷山,不与世相闻,或与山中佯狂垢污之异人得见。

元丰三年,轼谪居于黄,遂得与之相见于岐亭。

特点

表现

不囿常规

经纬错综

顺叙、插叙、倒叙相结合,变化多姿,起落转换。

一线贯穿

“隐”“侠”为综

以“异”贯穿全文,围绕“隐”“侠”选取典型事迹,形散而神不散。

独特的结构艺术

苏轼一生三次遭贬谪,面对残酷的命运,苏轼始终挺直脊梁,笑看得失荣辱,以旷达之心在宦海中沉浮,铸就了千古英名。

方山子一生侠义,不屈己志,坚守本心,晚年归隐,庵居蔬食。

二人相同的是壮志难酬,不同的是人生道路的抉择

《自题金山画像》

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

三处贬谪之地及年龄:

黄州,

44岁

惠州,

58岁

儋州,

61岁

THANKS

同课章节目录