第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-16 16:55:03 | ||

图片预览

文档简介

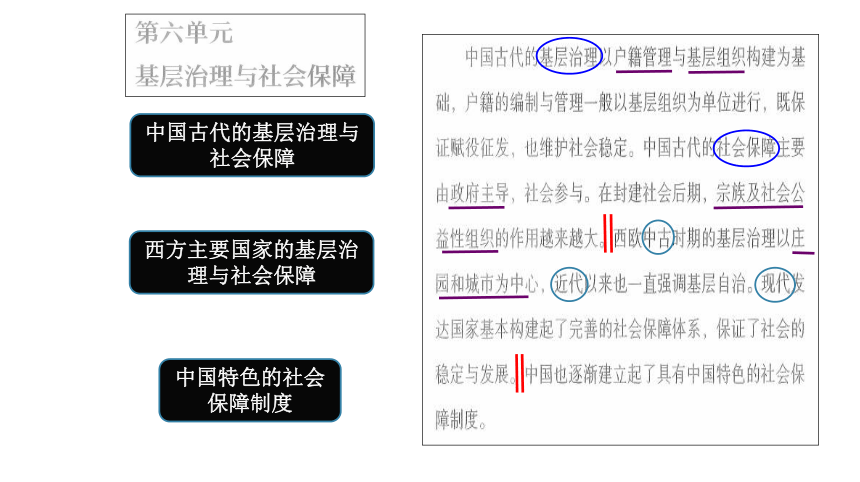

中国古代的基层治理与社会保障

西方主要国家的基层治理与社会保障

中国特色的社会保障制度

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

课程标准

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

户籍制度

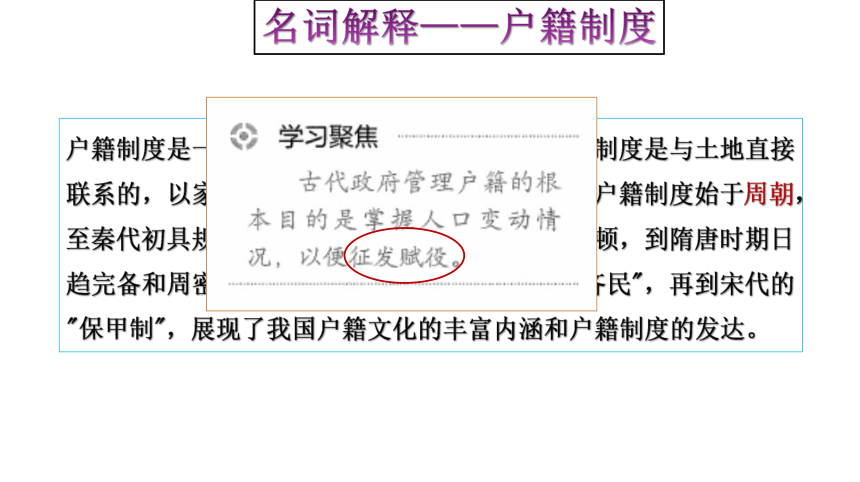

户籍制度是一项基本的国家行政制度。传统户籍制度是与土地直接联系的,以家庭为本位的人口管理方式。中国的户籍制度始于周朝,至秦代初具规模。此后,经过三国至南北朝的整顿,到隋唐时期日趋完备和周密。从商代的"登人"到汉代的"编户齐民",再到宋代的"保甲制",展现了我国户籍文化的丰富内涵和户籍制度的发达。

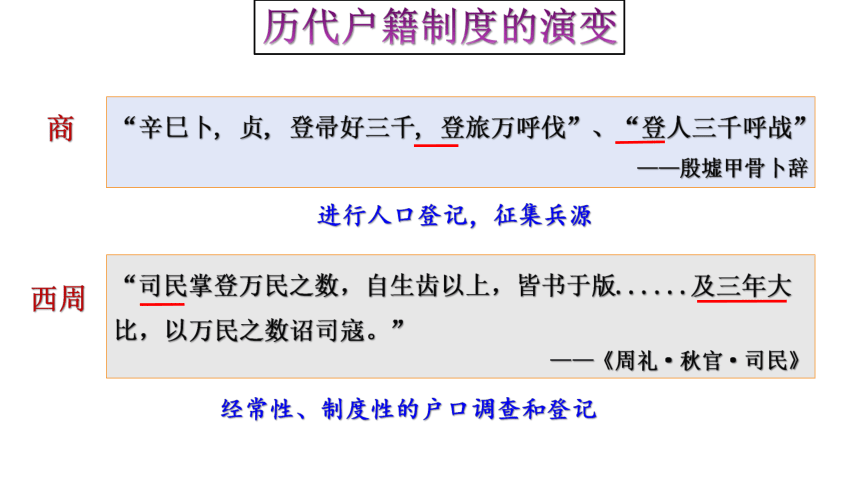

商

“辛巳卜, 贞, 登帚好三千, 登旅万呼伐”、“登人三千呼战”

——殷墟甲骨卜辞

进行人口登记,征集兵源

西周

“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版......及三年大比,以万民之数诏司寇。”

——《周礼·秋官·司民》

经常性、制度性的户口调查和登记

朝代

户籍制度

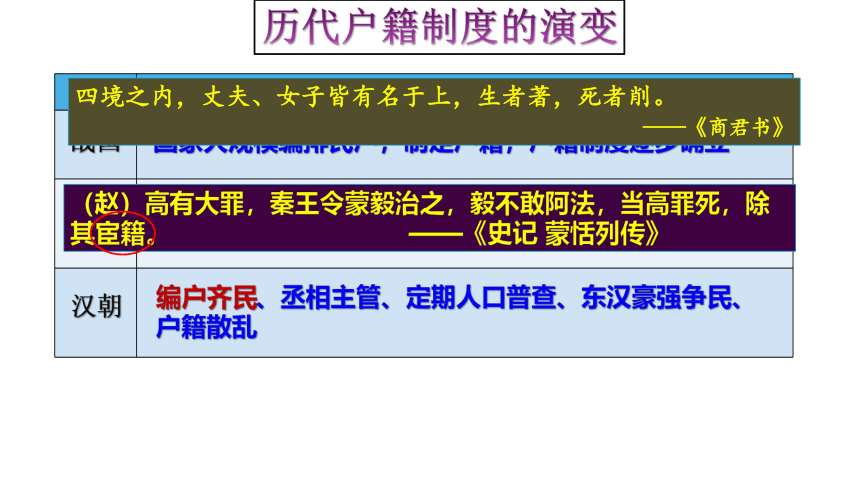

战国

国家大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

秦朝

分类登记:除一般百姓的户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记 蒙恬列传》

汉朝

编户齐民、丞相主管、定期人口普查、东汉豪强争民、户籍散乱

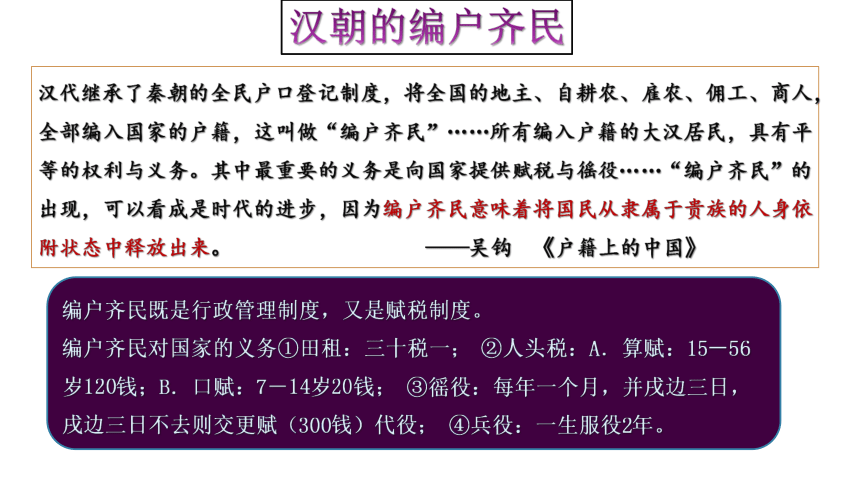

汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”……所有编入户籍的大汉居民,具有平等的权利与义务。其中最重要的义务是向国家提供赋税与徭役……“编户齐民”的出现,可以看成是时代的进步,因为编户齐民意味着将国民从隶属于贵族的人身依附状态中释放出来。 ——吴钩 《户籍上的中国》

编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戌边三日,戌边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

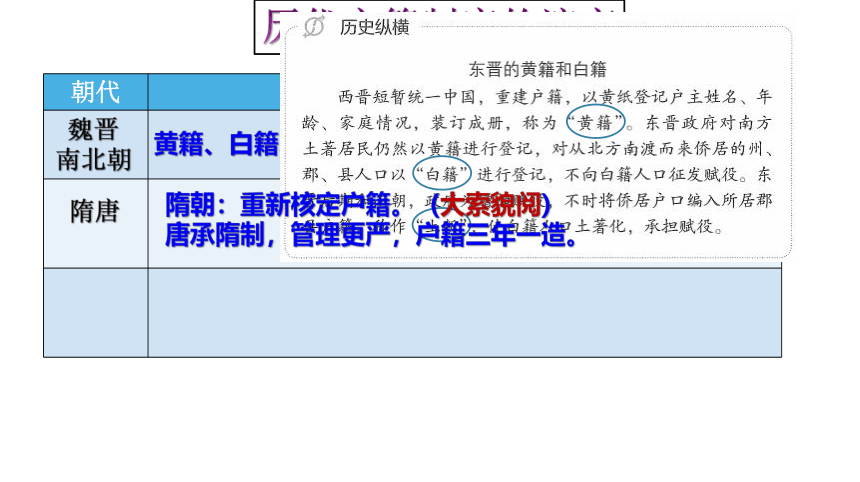

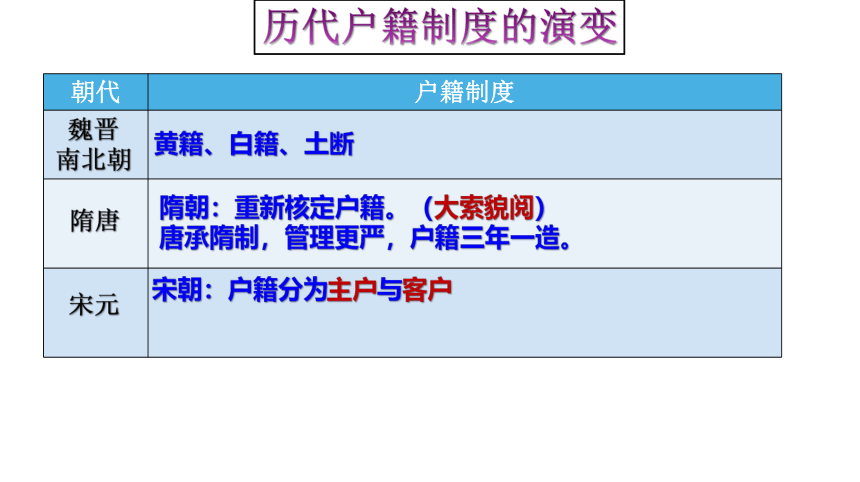

黄籍、白籍、土断

隋唐

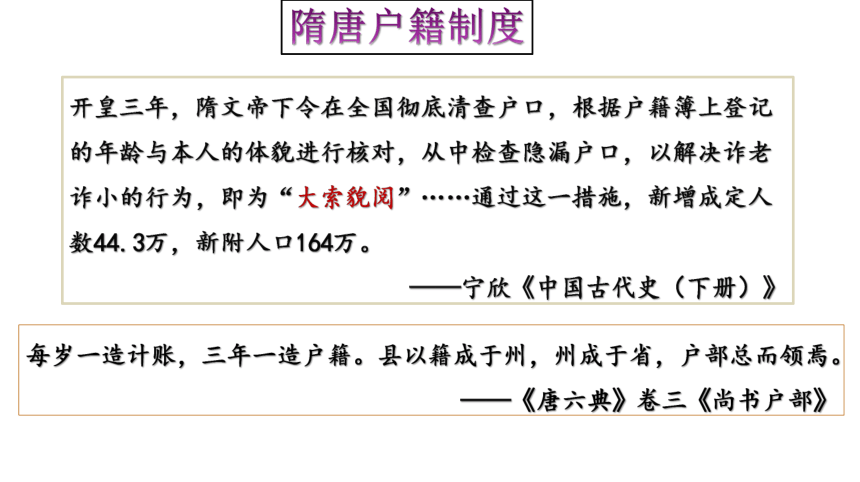

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

开皇三年,隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。

——宁欣《中国古代史(下册)》

每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。

——《唐六典》卷三《尚书户部》

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

黄籍、白籍、土断

隋唐

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

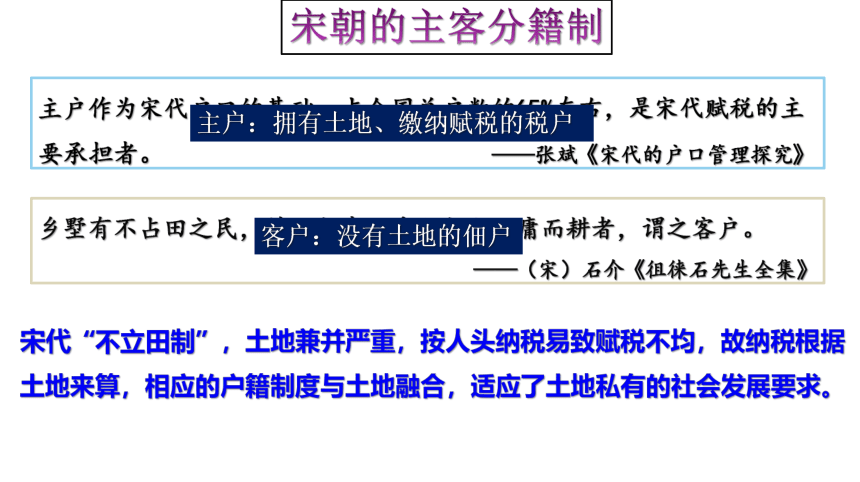

宋元

宋朝:户籍分为主户与客户

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。 ——张斌《宋代的户口管理探究》

乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者,谓之客户。

——(宋)石介《徂徕石先生全集》

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

宋代“不立田制”,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求。

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

黄籍、白籍、土断

隋唐

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

宋元

宋朝:户籍分为主户与客户

元朝:“诸色户计”,按职业定户籍,军户、民户、匠户、站户等,一旦定籍,世代相袭,不得变动

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

朝代

户籍制度

明朝

户帖、“黄册”:以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。 以里甲制为基础,制造户籍册。

太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居、地籍、上户部、帖给之民。有司岁计其登耗以闻。

户部以“户”为单位,给每户农民发一种“户贴”,户贴上详细记载了这户人家的田产数量以及所应承担的赋税役额度。户贴制度虽然明确了每户百姓所承担的义务,但也是一种“不动产证书”,对百姓财产是一种保护,所以推行起来阻力并不是很大。

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百一十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事…… ——《明史·食货志》

所谓“黄册”制度,需要配合“里甲制度”来推行,即朱元璋你把明朝百姓分为军、民、匠三类,并且每110户为一个“里”,每个“里”设有10个甲,把每个“里”的住户按照籍贯、姓名、人口、田宅、地亩等逐一登记,送给户部,每十年更新一次。因为送到户部时要用黄色的纸包裹,因此被称为黄册。

朝代

户籍制度

明朝

户帖、“黄册”:以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。 以里甲制为基础,制造户籍册。

清朝

沿袭明制,户籍管理相对松弛,

乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

雍正二年,实行摊丁入亩,赋、役合二为一,户籍制度与赋役制度彻底隔断。户籍制度不再具有财政上的意义

特点:①历史悠久,由复杂到简单;

②户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

③与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

基层组织与社会治理

居民委员会

村民委员会

基层组织

社会治理

秦汉

唐朝

明朝

清朝

交通要道十里设一亭

乡里制度

皇帝

中央政府

郡

县

乡

里

三公九卿

郡守

县长(令)

三老、啬夫、游徼

里正

什伍组织

邻保制度

五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

四家为邻,五邻为保

十家牌法

百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

里甲制

十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长

清初实行里甲制,后推行编制严密的保甲制:十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①有效治理基层地方;

②稳定基层社会秩序;

③一定程度上推动基层经济发展

特点:①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

社会救济与优抚政策

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记?王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子?七患》

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

实施者

地位

举措

慈善组织

宗族

政府

主体

常平仓制度,积谷备仓,调节粮价

汉朝

隋唐

既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

辅助

宋朝兴起

设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者

辅助

明清兴起

善堂、善会

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

表现

朝代

措施

尊敬

赡养老人

保障鳏寡

孤独的生活

秦汉

明初

唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

朝代

户籍制度

基层组织

社会治理

社会救济

优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

西方主要国家的基层治理与社会保障

中国特色的社会保障制度

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

课程标准

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

户籍制度

户籍制度是一项基本的国家行政制度。传统户籍制度是与土地直接联系的,以家庭为本位的人口管理方式。中国的户籍制度始于周朝,至秦代初具规模。此后,经过三国至南北朝的整顿,到隋唐时期日趋完备和周密。从商代的"登人"到汉代的"编户齐民",再到宋代的"保甲制",展现了我国户籍文化的丰富内涵和户籍制度的发达。

商

“辛巳卜, 贞, 登帚好三千, 登旅万呼伐”、“登人三千呼战”

——殷墟甲骨卜辞

进行人口登记,征集兵源

西周

“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版......及三年大比,以万民之数诏司寇。”

——《周礼·秋官·司民》

经常性、制度性的户口调查和登记

朝代

户籍制度

战国

国家大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

秦朝

分类登记:除一般百姓的户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。 ——《史记 蒙恬列传》

汉朝

编户齐民、丞相主管、定期人口普查、东汉豪强争民、户籍散乱

汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”……所有编入户籍的大汉居民,具有平等的权利与义务。其中最重要的义务是向国家提供赋税与徭役……“编户齐民”的出现,可以看成是时代的进步,因为编户齐民意味着将国民从隶属于贵族的人身依附状态中释放出来。 ——吴钩 《户籍上的中国》

编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戌边三日,戌边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

黄籍、白籍、土断

隋唐

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

开皇三年,隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。

——宁欣《中国古代史(下册)》

每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。

——《唐六典》卷三《尚书户部》

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

黄籍、白籍、土断

隋唐

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

宋元

宋朝:户籍分为主户与客户

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。 ——张斌《宋代的户口管理探究》

乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者,谓之客户。

——(宋)石介《徂徕石先生全集》

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

宋代“不立田制”,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求。

朝代

户籍制度

魏晋

南北朝

黄籍、白籍、土断

隋唐

隋朝:重新核定户籍。(大索貌阅)

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

宋元

宋朝:户籍分为主户与客户

元朝:“诸色户计”,按职业定户籍,军户、民户、匠户、站户等,一旦定籍,世代相袭,不得变动

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

朝代

户籍制度

明朝

户帖、“黄册”:以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。 以里甲制为基础,制造户籍册。

太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居、地籍、上户部、帖给之民。有司岁计其登耗以闻。

户部以“户”为单位,给每户农民发一种“户贴”,户贴上详细记载了这户人家的田产数量以及所应承担的赋税役额度。户贴制度虽然明确了每户百姓所承担的义务,但也是一种“不动产证书”,对百姓财产是一种保护,所以推行起来阻力并不是很大。

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百一十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事…… ——《明史·食货志》

所谓“黄册”制度,需要配合“里甲制度”来推行,即朱元璋你把明朝百姓分为军、民、匠三类,并且每110户为一个“里”,每个“里”设有10个甲,把每个“里”的住户按照籍贯、姓名、人口、田宅、地亩等逐一登记,送给户部,每十年更新一次。因为送到户部时要用黄色的纸包裹,因此被称为黄册。

朝代

户籍制度

明朝

户帖、“黄册”:以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。 以里甲制为基础,制造户籍册。

清朝

沿袭明制,户籍管理相对松弛,

乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

雍正二年,实行摊丁入亩,赋、役合二为一,户籍制度与赋役制度彻底隔断。户籍制度不再具有财政上的意义

特点:①历史悠久,由复杂到简单;

②户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

③与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

基层组织与社会治理

居民委员会

村民委员会

基层组织

社会治理

秦汉

唐朝

明朝

清朝

交通要道十里设一亭

乡里制度

皇帝

中央政府

郡

县

乡

里

三公九卿

郡守

县长(令)

三老、啬夫、游徼

里正

什伍组织

邻保制度

五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

四家为邻,五邻为保

十家牌法

百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

里甲制

十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长

清初实行里甲制,后推行编制严密的保甲制:十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①有效治理基层地方;

②稳定基层社会秩序;

③一定程度上推动基层经济发展

特点:①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

社会救济与优抚政策

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记?王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子?七患》

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰:‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

实施者

地位

举措

慈善组织

宗族

政府

主体

常平仓制度,积谷备仓,调节粮价

汉朝

隋唐

既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

辅助

宋朝兴起

设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者

辅助

明清兴起

善堂、善会

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

表现

朝代

措施

尊敬

赡养老人

保障鳏寡

孤独的生活

秦汉

明初

唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层组织与社会治理

社会救济与优抚政策

朝代

户籍制度

基层组织

社会治理

社会救济

优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理