北京市师大附中2011-2012学年高二上学期期中考试历史试卷

文档属性

| 名称 | 北京市师大附中2011-2012学年高二上学期期中考试历史试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 776.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

北京市师大附中2011-2012学年高二上学期期中考试历史试卷

试卷说明:本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

满分为100分,考试时间为90分钟。

第Ⅰ卷

本卷共32小题,每小题1.5分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 文明的意义只有在历史的长时段中才能凸现。站在今天,回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是

A. 谷物种植 B. 房屋建造 C. 陶器制作 D. 牲畜饲养

2. 关于我国早期衣业的叙述,正确的是

①在世界上最早培育了水稻和粟

②已经懂得除草培土,开沟排水

③松土的工具耒耜出现并得到普遍使用

④铁犁牛耕是先秦农业的主要耕作方式

A. ①②③④ B. ①②③ c. ①③④ D. ①②④

3. 西周时,“天子之豆(豆:古代盛食器具)二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六”。该材料反映的实质问题是

A. 西周天子大权独揽,至高无上

B. 西周时期是青铜器的鼎盛时期

c. 西周奴隶主过着奢侈腐化的生活

D. 西周的饮食礼俗体现了贵贱有序的思想

4. 下列关于夏商西周时代特点的叙述,错误的是

A. 金石并用,生产力相对落后

B. 是家国一体的部族国家

c. 统治集团尚未实现权力的高度集中

D. 官学占据主导地位,私学渐趋活跃

5. 在北京曾经发现一处战国时期的遗址,从中出土了燕韩赵魏等国铸币3876枚。辽宁、吉林和内蒙古等地也有燕国货币出土。根据以上信息可以得出的正确认识有

①燕国与北方游牧地区有贸易往来

②燕国都城是北方的商业重镇

③各诸侯国的货币可以相互流通

④各诸侯国经济交流没有障碍

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

6. 能够反映战国时期新型生产关系形成的历史现象是

A. 广泛使用铁制工具进行农业生产

B. 出现了初步繁荣的城市

C. 逃亡者“耕豪民之田,见税什伍”

D. 出现了大型水利工程

7. 2011年6月,潘基文连任联合国秘书长,引用中国古代某思想家的话“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”。该思想家属于

A. 道家 B. 儒家 C. 法家 D. 墨家

8. 韩非子主张建立“事在四方,要在中央,圣人(君主)执要,四方来效”的政府,他提出这一主张的背景是

A. 商鞅正在进行富有成效的变法

B. 局部的中央集权制开始取代分封制

C. 秦始皇发动了兼并六国的战争

D. 郡县制已经在全国范围内推行

9. 以下关于先秦时期所取得的科学技术成就的叙述,正确的是

①编出最早的星表 ②记录哈雷彗星

③建立数学体系 ④创制浑仪、简仪

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

10. 秦始皇巩固统一的措施中,最能对中华民族形成稳定的共同体起到推动作用的是

A. 创建君主专制中央集权制度 B. 焚书坑儒,加强思想控制

C. 以秦小篆为通用全国的字体 D. 北筑长城,南凿灵渠,设四郡

11. 秦皇汉武等古代帝王都曾到泰山举行过封禅大典。《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。”,这表明,帝王泰山封禅的主要用意在于

A. 炫耀文治武功 B. 祭祀天地神祗

C. 神化君主统治 D. 报答天地之恩

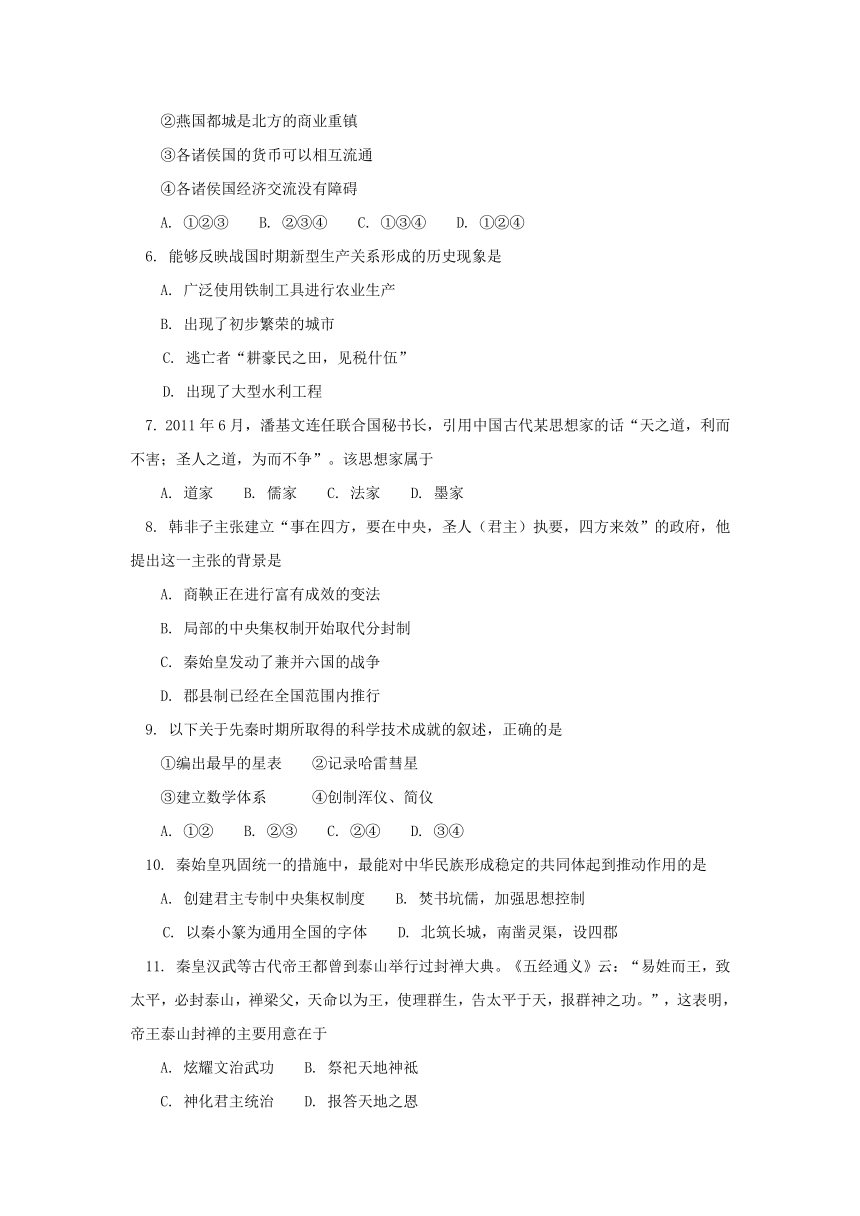

12. 水利是农业的命脉,我国古代智慧的中国人民修建了不少闻名世界的水利工程。按时间先后,下列水利工程排序正确的是

A. ①③④② B. ④②①③ c. ①②③④ D. ②③①④

13. 秦朝郡县制度之所以能够适应集权政治的需要,最主要在于

A. 郡县是地方行政管理机构

B. 郡县官吏必须对上一级负责

C. 郡县官吏与皇帝是臣与君的关系

D. 郡县长官由皇帝直接任命,不能世袭

14. 历史是复杂的。有时错误吸取前人的历史教训会导致新问题的产生。下列史实能佐证这一看法的是

A. 秦二世而亡,汉初无为而治,轻徭薄赋

B. 秦二世而亡,汉初部分恢复西周旧制

C. 隋二世而亡,唐任贤纳谏,以民为本

D. 隋二世而亡,唐实行宽简舒缓的法令

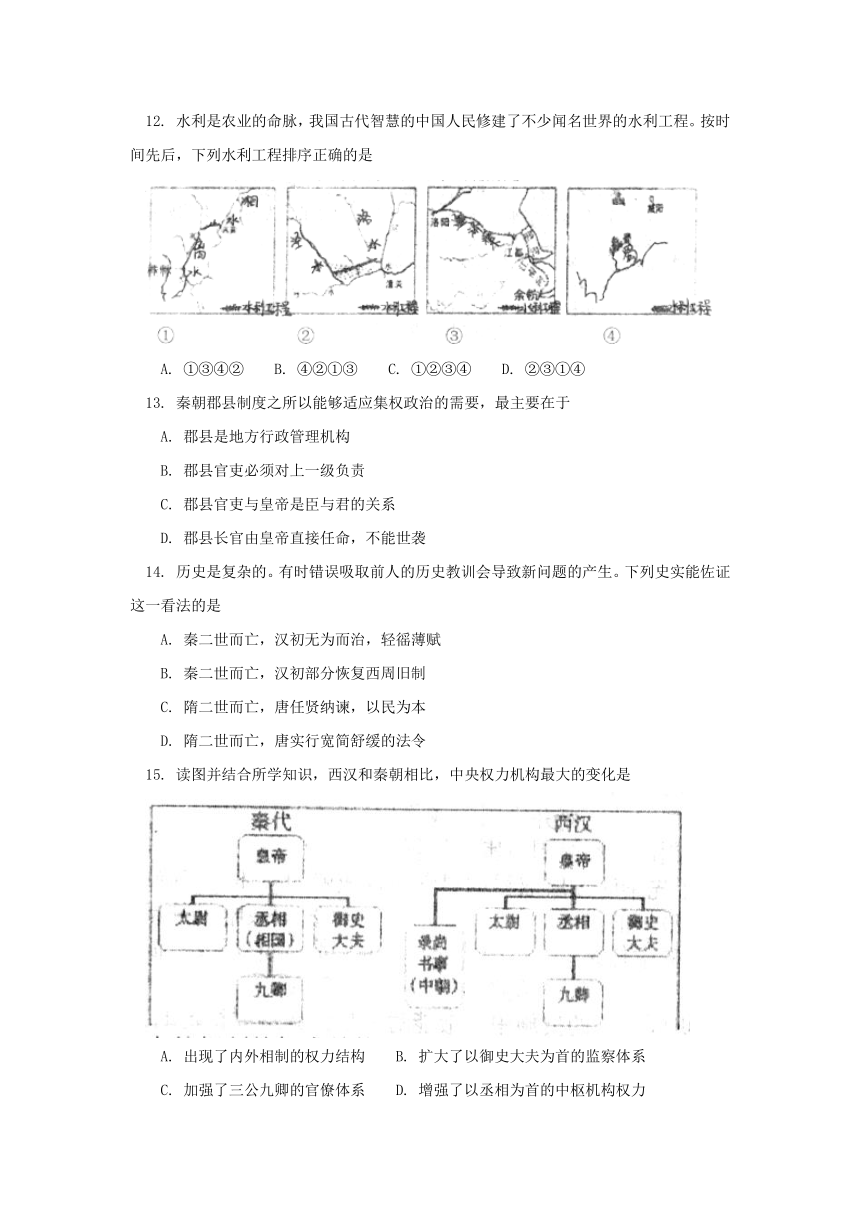

15. 读图并结合所学知识,西汉和秦朝相比,中央权力机构最大的变化是

A. 出现了内外相制的权力结构 B. 扩大了以御史大夫为首的监察体系

C. 加强了三公九卿的官僚体系 D. 增强了以丞相为首的中枢机构权力

16. 下图描绘了我国古代的播种工具,下列现象与其发明者无关的是

A. 耦犁的推广

B. 翻车的发明

C. 代田法的推行

D. 条播机雏形的出现

17. 《汉书·诸侯王表》记载“武帝施主父之策,下推恩之令……”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,列侯归郡统辖。汉武帝实行推恩令的真实意图是

A. 仿效周朝,实行分封制以巩固统治

B. 郡国并行,加强中央集权

C. 分化事权,消除地方割据隐患

D. 分化诸侯实力,削弱王国力量

18. 在汉代,某人要修建储存粮食的仓窖,他可以参考的书籍是

A. 《黄帝内经》 B. 《九章算术》

C. 《氾胜之书》 D. 《石氏星表》

19. 西汉东方朔撰文上书汉武帝,所用竹简需两人抬进宫,以后改变携书不方便现象首先得益于发明了

A. 制墨技术 B. 防腐技术 C. 造纸技术 D. 活字印刷

20. 南北朝时期我国经济发展的突出特点是

A. 城市商品经济飞速发展

B. 南北经济发展趋于平衡的状态

C. 黄河流域经济发展停滞不前

D. 引进农作物新品种并广泛种植

21. 中国饮食文化源远流长。其中,魏晋南北朝时期菜肴形式日益多样化,导致这种现象的原因不包括

A. 中外交流的空前频繁 B. 民族融合的加深

C. 士族在饮食享受上的追求 D. 丝绸之路已经开通

22. 《齐民要术·序》说到:“舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”这段话

A. 目的是发展商品经济

B. 反映出作者重农抑商的思想

C. 告诫统治者应舍本逐末

D. 反映了南方水田技术的成熟

23. 唐太宗说:“隋末无道,上下相蒙,主则骄矜,臣惟谄佞。上不闻过,下不尽忠,至使社稷倾危,身死匹夫之手,朕拨乱反正,志在安人,平乱任武臣,守成委文吏,庶得各展器能,以匡不逮。”这段材料说明唐朝统治者

①吸取隋朝灭亡教训 ②重视人才的选拔任用

③鼓励群臣直言进谏 ④重文轻武以拨乱反正

A. ②③④ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③

24. 唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了

A. 行政运作程序的有效制衡 B. 剥夺相权的创新设计

C. 施政观念上的民主追求 D. 弱化君权的重要进步

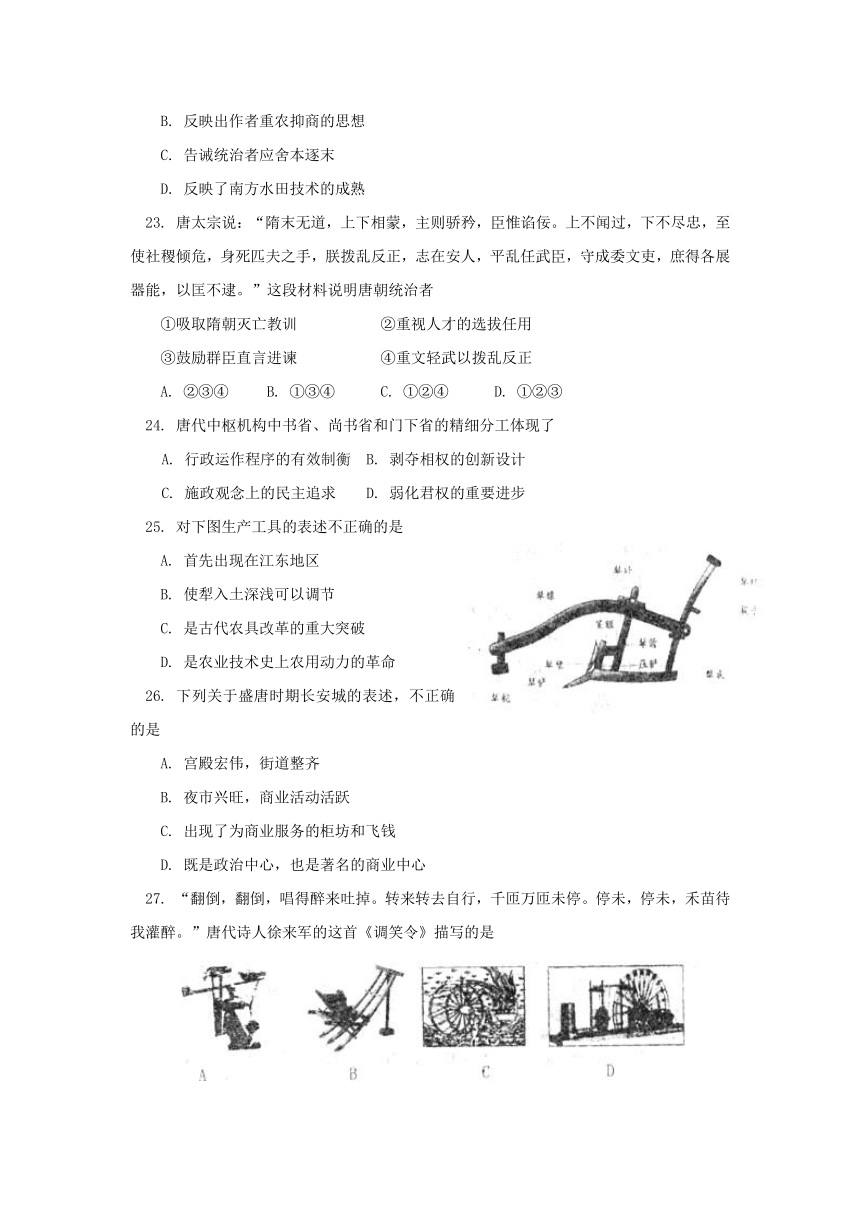

25. 对下图生产工具的表述不正确的是

A. 首先出现在江东地区

B. 使犁入土深浅可以调节

C. 是古代农具改革的重大突破

D. 是农业技术史上农用动力的革命

26. 下列关于盛唐时期长安城的表述,不正确的是

A. 宫殿宏伟,街道整齐

B. 夜市兴旺,商业活动活跃

C. 出现了为商业服务的柜坊和飞钱

D. 既是政治中心,也是著名的商业中心

27. “翻倒,翻倒,唱得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”唐代诗人徐来军的这首《调笑令》描写的是

28. 如果生活在唐太宗时期,我们可以看到的场景有

①囹圄常空,马牛遍野,外户不闭,粮价低廉

②来自吐蕃的贵族子弟在长安学习汉族文化

③很多外国人在中国居住、学习、做官

④士人信奉“物皆有理”,“格物致知”

A. ①②③ B. ①②④ c. ①③④ D. ①②③④

29. 汉武帝、唐玄宗统治时期均出现过盛世景象。他们走上权力最高峰的时间分别是公元前141年、公元712年,两者相距

A. 851年 B. 852年 C. 853年 D. 571年

30. 下图为中国古代科技馆网站首页的一部分,如果再添加一个新的链接,最合适的应是

A. 浑天仪 B. 翻车

C. 造纸术 D. 数学

31. 史书记载,某人为平民时常因向人借书而碰壁。他感叹道:“余恨贫不能致,他日稍达,愿刻板印之,庶几天下学者。”待显贵后,他果然兑现了诺言。此事应该发生在

A. 秦朝 B. 汉代 C. 北魏 D. 唐代

32. 文献记载“钢铁是杂炼生(生铁)鍒(熟铁)为刀镰者。”此文献提到的金属冶炼技术发明于

A. 春秋战国时期 B. 两汉时期

C. 魏晋南北朝时期 D. 隋唐时期

第Ⅱ卷

本卷共三道小题,33题18分,34题20分,35题14分,共计52分。

33. (18分)21世纪的今天,世界各国的竞争尤重人才,中国自古强调得人才者得天下,重视选官制度的革新。阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时期,各国纷纷进行变法,其中选官制度的改革引人注目。

国家 选官制度改革的主要内容

燕国 不以禄私其亲,功多者授之

楚国 裁免无能多余官吏,奖励军功

秦国 利禄官爵专出于兵

(1)依据材料一,归纳燕、楚、秦三国选官改革的共同点(4分)

材料二《汉书》卷五十八《公孙弘卜式倪宽传》:“汉之得人,于兹为盛,儒雅则公孙弘、董仲舒、……文章则司马迁、相如,……奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病……其余不可胜纪。”

(2)依据材料二并结合所学,指出产生上述现象的历史背景(6分)

材料三

清朝学者赵翼在《二十二史札记》中说:“高门华阀,有世及之荣;庶姓寒人,无寸进之路。选举之弊,至此而及。然魏、晋及南北朝三四百年,莫有能改之者。”

(3)依据材料三并结合史实、概括汉、唐选官制度创新的相同历史作用,依据材料,指出唐朝选官改革的局限性。(8分)

34. (20分)民生问题是关系国运的重大问题,阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一

(1)依据材料一,分析上述政策出台的历史背景。结合所学,指出材料中涉及政策的积极作用。(10分)

材料二

西晋灭亡之后,北方长期处于战乱状态,中原地区的农业人口大量死亡或迁移,致使土地被大量抛荒,导致农业经济严重衰退。……长期的战乱虽然产生了大量无主的土地,但这些土地大多被强宗豪族霸占,一般的小自耕农仍无法得到足够的耕地。

——许兆昌等著《魏晋南北朝简史》

(2)依据材料二,指出西晋灭亡后北方农业的基本情况。针对此问题,北魏孝文帝采取了哪些措施?(6分)

材料三 “夫农者,国之本,本立然后可以议太平。若不由兹,而云太平者,廖矣。”——《旧唐书》

(3)材料三体现了唐朝的什么思想?这一思想在唐朝前期的政策措施中是如何体现的?(4分)

35. (14分)作为我国古代主流思想的儒家思想是不断发展和变化的。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

——据《孟子》等

(1)根据材料一,概括先秦儒家民本思想的主要内涵及其理想的政治。(4分)

材料二

董仲舒是西汉一位与时俱进的思想家,他谨慎地观察现实,潜心地研讨百家学说,构建了一个前所未有的新儒学体系。

一一摘编自百度

(2)结合所学说明董仲舒的儒学体系新在何处?对中国社会产生了怎样的影响?(8分)

材料三

(3)根据材料三,指出当时儒学面临的主要问题。 (2分)

【试卷答案】

第Ⅰ卷(共32小题,每小题1.5分,共计48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 A B D D A C A B A C C B

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

答案 D B A B D B C B A B D A

题号 25 26 27 28 29 30 31 32

答案 D B C A B D D C

第Ⅱ卷(共三道小题。33题18分,34题20分,35题14分,共计52分)

33. (1)打破了世卿世禄制度,把军功大小作为选官的基本条件。(4分)

(2)汉武帝时期经济繁荣、国力日盛;推行一系列实现大一统的措施;实行察举制,广泛选拔人才。(6分)

(3)作用:打破了特权垄断,扩大了政权的统治基础;提高了官员的素质,为盛世局面的出现提供了人才;加强了中央集权。(6分)

局限:官员出身分布仍不合理,世家大族仍然占据重要地位(2分)

34. (1)历史背景:春秋战国时期,铁农具和牛耕推广,土地所有制由国有向私有转化;新兴地主阶级壮大,要求废除奴隶主贵族特权,发展经济;法家等诸子学说为各国进行改革提供了理论武器;各国为富国强兵进行改革。(6分)作用:激发了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展;确立了土地私有制,推动了小农经济的形成。(4分)

(2)情况:农业人口减少,土地荒芜、自耕农没有足够的土地,农业生产衰退。(2分)措施:推行均田制,按照一定标准,将国家控制的土地分配给农民耕种。实行租调制,规定每一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调。(4分)

(3)重农思想(以农为本思想)。(2分)实行休养生息的政策,推行均田制,轻徭薄赋(租庸调制)。(2分)

35. (1)主要内涵:把民众视为邦国之本,强调君主应重视民意,顺应民心。理想政治:君主用贤人,行仁政。(4分)

(2)新:把道家、法家、阴阳家的一些思想,糅合到儒家思想中,加以改造,提出“春秋大一统”和“罢黜百家独尊儒术”;“君权神授”,“天人感应”;“三纲五常”。(6分)影响:适应了大一统的需要,成为统治者推崇的正统思想,传统文化的主流。(2分)

(3)儒释道出现相互渗透的趋势,儒学的正统地位受到挑战。(2分)

试卷说明:本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

满分为100分,考试时间为90分钟。

第Ⅰ卷

本卷共32小题,每小题1.5分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 文明的意义只有在历史的长时段中才能凸现。站在今天,回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是

A. 谷物种植 B. 房屋建造 C. 陶器制作 D. 牲畜饲养

2. 关于我国早期衣业的叙述,正确的是

①在世界上最早培育了水稻和粟

②已经懂得除草培土,开沟排水

③松土的工具耒耜出现并得到普遍使用

④铁犁牛耕是先秦农业的主要耕作方式

A. ①②③④ B. ①②③ c. ①③④ D. ①②④

3. 西周时,“天子之豆(豆:古代盛食器具)二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六”。该材料反映的实质问题是

A. 西周天子大权独揽,至高无上

B. 西周时期是青铜器的鼎盛时期

c. 西周奴隶主过着奢侈腐化的生活

D. 西周的饮食礼俗体现了贵贱有序的思想

4. 下列关于夏商西周时代特点的叙述,错误的是

A. 金石并用,生产力相对落后

B. 是家国一体的部族国家

c. 统治集团尚未实现权力的高度集中

D. 官学占据主导地位,私学渐趋活跃

5. 在北京曾经发现一处战国时期的遗址,从中出土了燕韩赵魏等国铸币3876枚。辽宁、吉林和内蒙古等地也有燕国货币出土。根据以上信息可以得出的正确认识有

①燕国与北方游牧地区有贸易往来

②燕国都城是北方的商业重镇

③各诸侯国的货币可以相互流通

④各诸侯国经济交流没有障碍

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

6. 能够反映战国时期新型生产关系形成的历史现象是

A. 广泛使用铁制工具进行农业生产

B. 出现了初步繁荣的城市

C. 逃亡者“耕豪民之田,见税什伍”

D. 出现了大型水利工程

7. 2011年6月,潘基文连任联合国秘书长,引用中国古代某思想家的话“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”。该思想家属于

A. 道家 B. 儒家 C. 法家 D. 墨家

8. 韩非子主张建立“事在四方,要在中央,圣人(君主)执要,四方来效”的政府,他提出这一主张的背景是

A. 商鞅正在进行富有成效的变法

B. 局部的中央集权制开始取代分封制

C. 秦始皇发动了兼并六国的战争

D. 郡县制已经在全国范围内推行

9. 以下关于先秦时期所取得的科学技术成就的叙述,正确的是

①编出最早的星表 ②记录哈雷彗星

③建立数学体系 ④创制浑仪、简仪

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

10. 秦始皇巩固统一的措施中,最能对中华民族形成稳定的共同体起到推动作用的是

A. 创建君主专制中央集权制度 B. 焚书坑儒,加强思想控制

C. 以秦小篆为通用全国的字体 D. 北筑长城,南凿灵渠,设四郡

11. 秦皇汉武等古代帝王都曾到泰山举行过封禅大典。《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。”,这表明,帝王泰山封禅的主要用意在于

A. 炫耀文治武功 B. 祭祀天地神祗

C. 神化君主统治 D. 报答天地之恩

12. 水利是农业的命脉,我国古代智慧的中国人民修建了不少闻名世界的水利工程。按时间先后,下列水利工程排序正确的是

A. ①③④② B. ④②①③ c. ①②③④ D. ②③①④

13. 秦朝郡县制度之所以能够适应集权政治的需要,最主要在于

A. 郡县是地方行政管理机构

B. 郡县官吏必须对上一级负责

C. 郡县官吏与皇帝是臣与君的关系

D. 郡县长官由皇帝直接任命,不能世袭

14. 历史是复杂的。有时错误吸取前人的历史教训会导致新问题的产生。下列史实能佐证这一看法的是

A. 秦二世而亡,汉初无为而治,轻徭薄赋

B. 秦二世而亡,汉初部分恢复西周旧制

C. 隋二世而亡,唐任贤纳谏,以民为本

D. 隋二世而亡,唐实行宽简舒缓的法令

15. 读图并结合所学知识,西汉和秦朝相比,中央权力机构最大的变化是

A. 出现了内外相制的权力结构 B. 扩大了以御史大夫为首的监察体系

C. 加强了三公九卿的官僚体系 D. 增强了以丞相为首的中枢机构权力

16. 下图描绘了我国古代的播种工具,下列现象与其发明者无关的是

A. 耦犁的推广

B. 翻车的发明

C. 代田法的推行

D. 条播机雏形的出现

17. 《汉书·诸侯王表》记载“武帝施主父之策,下推恩之令……”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,列侯归郡统辖。汉武帝实行推恩令的真实意图是

A. 仿效周朝,实行分封制以巩固统治

B. 郡国并行,加强中央集权

C. 分化事权,消除地方割据隐患

D. 分化诸侯实力,削弱王国力量

18. 在汉代,某人要修建储存粮食的仓窖,他可以参考的书籍是

A. 《黄帝内经》 B. 《九章算术》

C. 《氾胜之书》 D. 《石氏星表》

19. 西汉东方朔撰文上书汉武帝,所用竹简需两人抬进宫,以后改变携书不方便现象首先得益于发明了

A. 制墨技术 B. 防腐技术 C. 造纸技术 D. 活字印刷

20. 南北朝时期我国经济发展的突出特点是

A. 城市商品经济飞速发展

B. 南北经济发展趋于平衡的状态

C. 黄河流域经济发展停滞不前

D. 引进农作物新品种并广泛种植

21. 中国饮食文化源远流长。其中,魏晋南北朝时期菜肴形式日益多样化,导致这种现象的原因不包括

A. 中外交流的空前频繁 B. 民族融合的加深

C. 士族在饮食享受上的追求 D. 丝绸之路已经开通

22. 《齐民要术·序》说到:“舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”这段话

A. 目的是发展商品经济

B. 反映出作者重农抑商的思想

C. 告诫统治者应舍本逐末

D. 反映了南方水田技术的成熟

23. 唐太宗说:“隋末无道,上下相蒙,主则骄矜,臣惟谄佞。上不闻过,下不尽忠,至使社稷倾危,身死匹夫之手,朕拨乱反正,志在安人,平乱任武臣,守成委文吏,庶得各展器能,以匡不逮。”这段材料说明唐朝统治者

①吸取隋朝灭亡教训 ②重视人才的选拔任用

③鼓励群臣直言进谏 ④重文轻武以拨乱反正

A. ②③④ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③

24. 唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了

A. 行政运作程序的有效制衡 B. 剥夺相权的创新设计

C. 施政观念上的民主追求 D. 弱化君权的重要进步

25. 对下图生产工具的表述不正确的是

A. 首先出现在江东地区

B. 使犁入土深浅可以调节

C. 是古代农具改革的重大突破

D. 是农业技术史上农用动力的革命

26. 下列关于盛唐时期长安城的表述,不正确的是

A. 宫殿宏伟,街道整齐

B. 夜市兴旺,商业活动活跃

C. 出现了为商业服务的柜坊和飞钱

D. 既是政治中心,也是著名的商业中心

27. “翻倒,翻倒,唱得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”唐代诗人徐来军的这首《调笑令》描写的是

28. 如果生活在唐太宗时期,我们可以看到的场景有

①囹圄常空,马牛遍野,外户不闭,粮价低廉

②来自吐蕃的贵族子弟在长安学习汉族文化

③很多外国人在中国居住、学习、做官

④士人信奉“物皆有理”,“格物致知”

A. ①②③ B. ①②④ c. ①③④ D. ①②③④

29. 汉武帝、唐玄宗统治时期均出现过盛世景象。他们走上权力最高峰的时间分别是公元前141年、公元712年,两者相距

A. 851年 B. 852年 C. 853年 D. 571年

30. 下图为中国古代科技馆网站首页的一部分,如果再添加一个新的链接,最合适的应是

A. 浑天仪 B. 翻车

C. 造纸术 D. 数学

31. 史书记载,某人为平民时常因向人借书而碰壁。他感叹道:“余恨贫不能致,他日稍达,愿刻板印之,庶几天下学者。”待显贵后,他果然兑现了诺言。此事应该发生在

A. 秦朝 B. 汉代 C. 北魏 D. 唐代

32. 文献记载“钢铁是杂炼生(生铁)鍒(熟铁)为刀镰者。”此文献提到的金属冶炼技术发明于

A. 春秋战国时期 B. 两汉时期

C. 魏晋南北朝时期 D. 隋唐时期

第Ⅱ卷

本卷共三道小题,33题18分,34题20分,35题14分,共计52分。

33. (18分)21世纪的今天,世界各国的竞争尤重人才,中国自古强调得人才者得天下,重视选官制度的革新。阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时期,各国纷纷进行变法,其中选官制度的改革引人注目。

国家 选官制度改革的主要内容

燕国 不以禄私其亲,功多者授之

楚国 裁免无能多余官吏,奖励军功

秦国 利禄官爵专出于兵

(1)依据材料一,归纳燕、楚、秦三国选官改革的共同点(4分)

材料二《汉书》卷五十八《公孙弘卜式倪宽传》:“汉之得人,于兹为盛,儒雅则公孙弘、董仲舒、……文章则司马迁、相如,……奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病……其余不可胜纪。”

(2)依据材料二并结合所学,指出产生上述现象的历史背景(6分)

材料三

清朝学者赵翼在《二十二史札记》中说:“高门华阀,有世及之荣;庶姓寒人,无寸进之路。选举之弊,至此而及。然魏、晋及南北朝三四百年,莫有能改之者。”

(3)依据材料三并结合史实、概括汉、唐选官制度创新的相同历史作用,依据材料,指出唐朝选官改革的局限性。(8分)

34. (20分)民生问题是关系国运的重大问题,阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一

(1)依据材料一,分析上述政策出台的历史背景。结合所学,指出材料中涉及政策的积极作用。(10分)

材料二

西晋灭亡之后,北方长期处于战乱状态,中原地区的农业人口大量死亡或迁移,致使土地被大量抛荒,导致农业经济严重衰退。……长期的战乱虽然产生了大量无主的土地,但这些土地大多被强宗豪族霸占,一般的小自耕农仍无法得到足够的耕地。

——许兆昌等著《魏晋南北朝简史》

(2)依据材料二,指出西晋灭亡后北方农业的基本情况。针对此问题,北魏孝文帝采取了哪些措施?(6分)

材料三 “夫农者,国之本,本立然后可以议太平。若不由兹,而云太平者,廖矣。”——《旧唐书》

(3)材料三体现了唐朝的什么思想?这一思想在唐朝前期的政策措施中是如何体现的?(4分)

35. (14分)作为我国古代主流思想的儒家思想是不断发展和变化的。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

——据《孟子》等

(1)根据材料一,概括先秦儒家民本思想的主要内涵及其理想的政治。(4分)

材料二

董仲舒是西汉一位与时俱进的思想家,他谨慎地观察现实,潜心地研讨百家学说,构建了一个前所未有的新儒学体系。

一一摘编自百度

(2)结合所学说明董仲舒的儒学体系新在何处?对中国社会产生了怎样的影响?(8分)

材料三

(3)根据材料三,指出当时儒学面临的主要问题。 (2分)

【试卷答案】

第Ⅰ卷(共32小题,每小题1.5分,共计48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 A B D D A C A B A C C B

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

答案 D B A B D B C B A B D A

题号 25 26 27 28 29 30 31 32

答案 D B C A B D D C

第Ⅱ卷(共三道小题。33题18分,34题20分,35题14分,共计52分)

33. (1)打破了世卿世禄制度,把军功大小作为选官的基本条件。(4分)

(2)汉武帝时期经济繁荣、国力日盛;推行一系列实现大一统的措施;实行察举制,广泛选拔人才。(6分)

(3)作用:打破了特权垄断,扩大了政权的统治基础;提高了官员的素质,为盛世局面的出现提供了人才;加强了中央集权。(6分)

局限:官员出身分布仍不合理,世家大族仍然占据重要地位(2分)

34. (1)历史背景:春秋战国时期,铁农具和牛耕推广,土地所有制由国有向私有转化;新兴地主阶级壮大,要求废除奴隶主贵族特权,发展经济;法家等诸子学说为各国进行改革提供了理论武器;各国为富国强兵进行改革。(6分)作用:激发了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展;确立了土地私有制,推动了小农经济的形成。(4分)

(2)情况:农业人口减少,土地荒芜、自耕农没有足够的土地,农业生产衰退。(2分)措施:推行均田制,按照一定标准,将国家控制的土地分配给农民耕种。实行租调制,规定每一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调。(4分)

(3)重农思想(以农为本思想)。(2分)实行休养生息的政策,推行均田制,轻徭薄赋(租庸调制)。(2分)

35. (1)主要内涵:把民众视为邦国之本,强调君主应重视民意,顺应民心。理想政治:君主用贤人,行仁政。(4分)

(2)新:把道家、法家、阴阳家的一些思想,糅合到儒家思想中,加以改造,提出“春秋大一统”和“罢黜百家独尊儒术”;“君权神授”,“天人感应”;“三纲五常”。(6分)影响:适应了大一统的需要,成为统治者推崇的正统思想,传统文化的主流。(2分)

(3)儒释道出现相互渗透的趋势,儒学的正统地位受到挑战。(2分)

同课章节目录