8.1 功和功率 教案

图片预览

文档简介

第八章 第一节 功和功率

【教学目标】

1.掌握功的公式W=Flcos α及公式的适用范围,只适用于恒力,L应为对地位移。

2.功的概念和做功两个要素。理解正、负功的概念,会用功的公式进行计算。

3. ,的运用,通常指平均功率,为瞬时功率。

【核心素养发展】

核心知识

1.功的公式W=Flcos α及公式的适用范围。

2.正、负功的概念,会用功的公式进行计算。

3. ,的运用,通常指平均功率,为瞬时功率。

核心能力

1.理解正、负功的含义,能解释相关现象。

科学品质

1.生产、生活中处处体现了功的问题。

2.感知功率在生活中的实际应用,提高学习物理科学的价值观

【教学重点】

1.功的公式W=Flcos α 。

2.正、负功的概念,用功的公式进行计算。

3. ,的运用。

【教学难点】

1. 正、负功的概念,用功的公式进行计算

2.通常指平均功率,为瞬时功率。用,分析汽车的启动。

【教学方法】

教师启发、引导学生思考,讨论、交流学习成果。探究法、讨论法、实验法。

(一)新课导入

一个物体受到力的作用,且在力的方向上移动了一段位移,这时,我们就说这个力对物体做了功。在初中学习功的概念时,强调物体运动方向和力的方向的一致性,如果力的方向与物体的运动方向不一致呢?相反呢?力对物体做不做功?若做了功,又做了多少功?怎样计算这些功呢?本节课我们来继续学习有关功的知识,在初中的基础上进行扩展。下面我们就来学习 功。

(二)新课内容

一、功

1.功的定义:力和力的方向上的位移的乘积叫力对物体做的功。

1.功的公式:W=Flcos?α,其中F、l、α分别为力的大小、位移的大小、力与位移的夹角.

2.功是标量.在国际单位制中,功的单位是焦耳,符号是J.

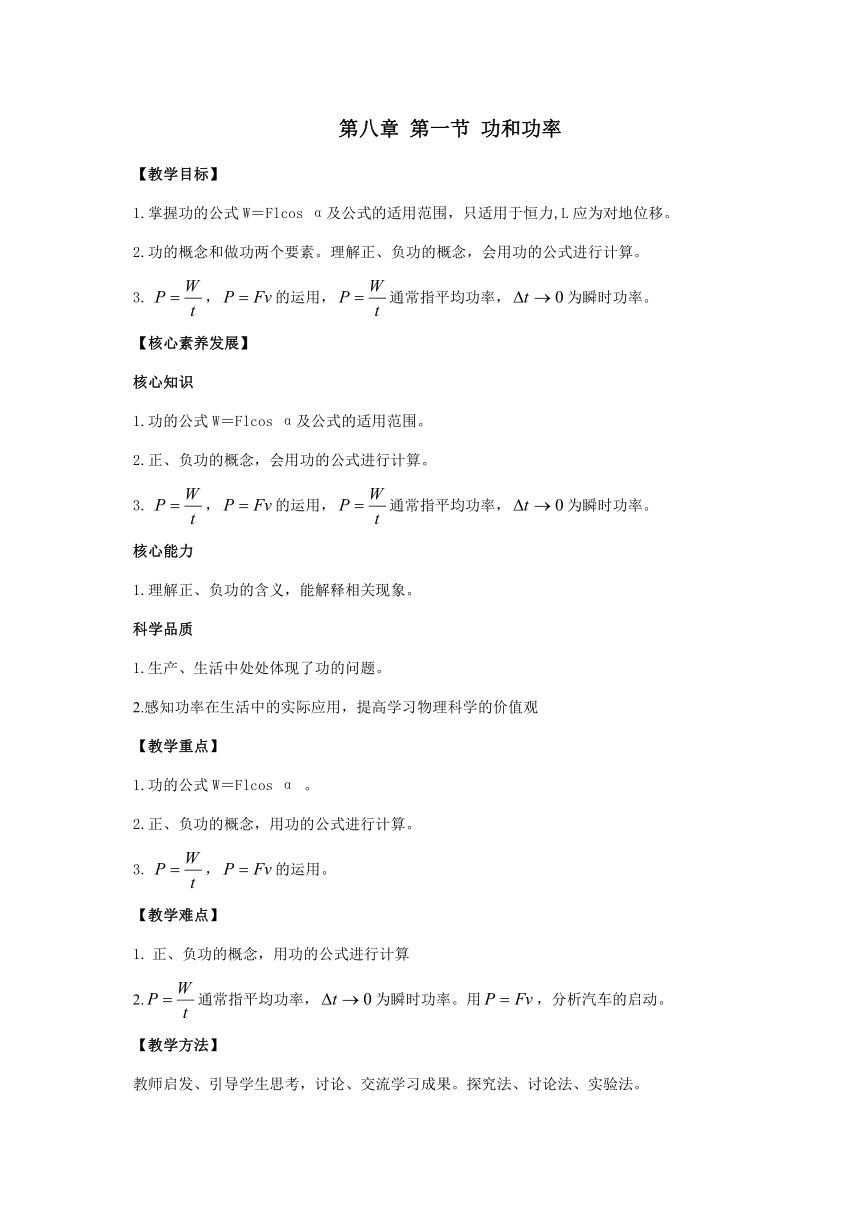

例题1:如图1所示,质量为1 kg的物体,静止在光滑水平面上.现在给物体一个与水平方向成60°角斜向上、大小为10 N的拉力F,物体在拉力F的作用下沿水平面运动了2 s,则在这2 s内,拉力F所做的功是???????? J,支持力做功???????? J,重力做功???????? J.

图1

答案 50 0 0

解析 Fcos 60°=ma

l=at2

W=Flcos 60°

联立解得W=50 J,

物体在竖直方向上没有位移,所以重力和支持力都不做功.

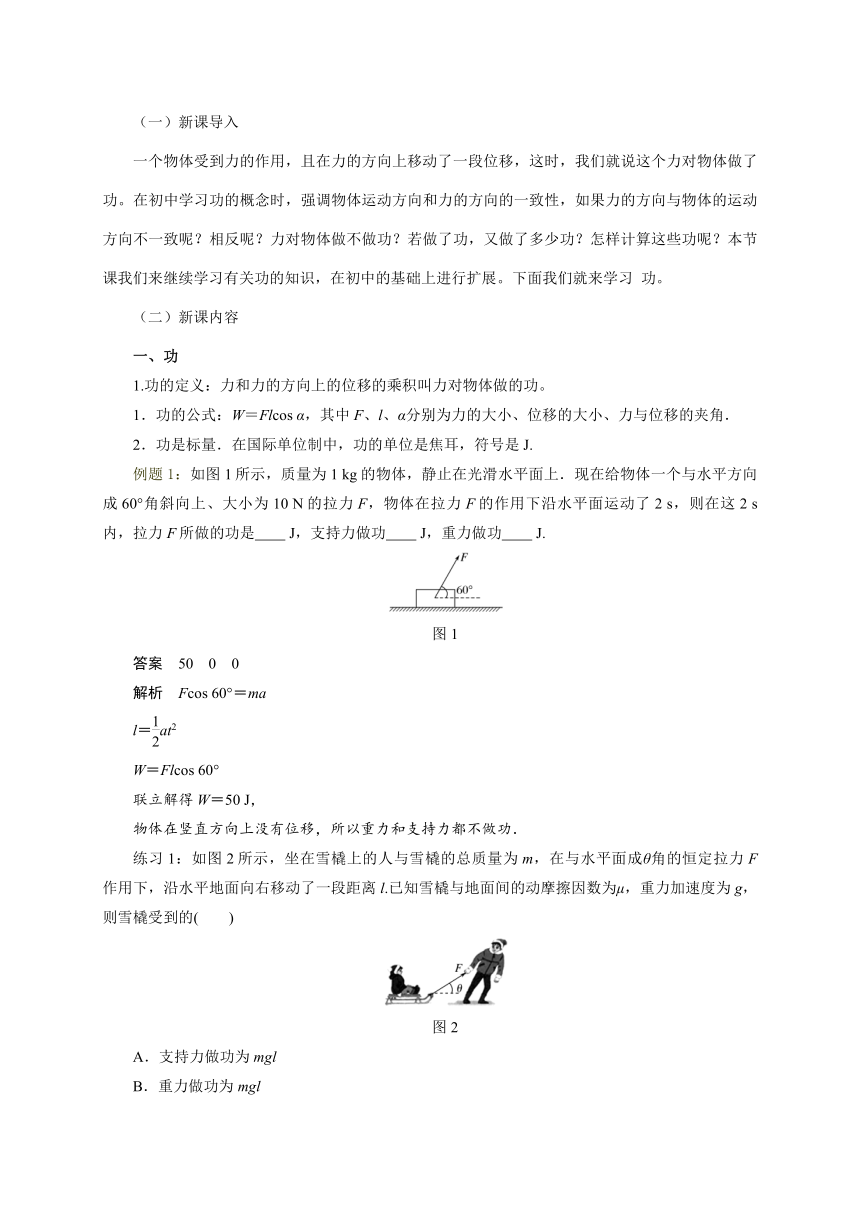

练习1:如图2所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则雪橇受到的( )

图2

A.支持力做功为mgl

B.重力做功为mgl

C.拉力做功为Flcos θ

D.滑动摩擦力做功为-μmgl

答案 C

解析 支持力和重力与位移方向垂直,不做功,A、B错误;拉力和滑动摩擦力做功分别为W1=Flcos θ,W2=-μ(mg-Fsin θ)l,C正确,D错误.

二、正功和负功

1.力对物体做正功或负功的条件

由W=Flcos α可知

(1)当α=时,W=0,力F对物体不做功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

(2)当0≤α<时,W>0,力F对物体做正功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

(3)当<α≤π时,W<0,力F对物体做负功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

2.总功的计算

当一个物体在几个力的共同作用下发生一段位移时,这几个力对物体所做的总功等于:

(1)各个力分别对物体所做功的代数和.

(2)几个力的合力对物体所做的功.

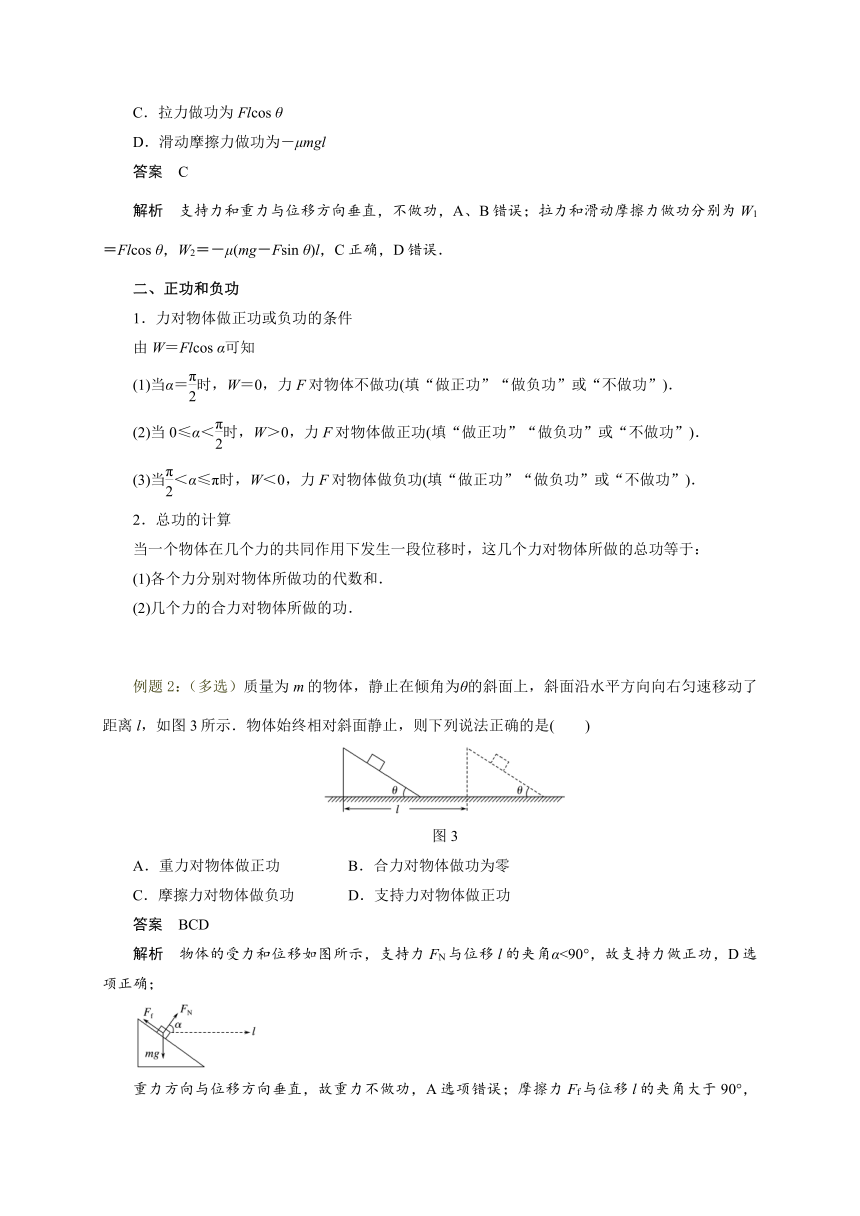

例题2:(多选)质量为m的物体,静止在倾角为θ的斜面上,斜面沿水平方向向右匀速移动了距离l,如图3所示.物体始终相对斜面静止,则下列说法正确的是( )

图3

A.重力对物体做正功 B.合力对物体做功为零

C.摩擦力对物体做负功 D.支持力对物体做正功

答案 BCD

解析 物体的受力和位移如图所示,支持力FN与位移l的夹角α<90°,故支持力做正功,D选项正确;

重力方向与位移方向垂直,故重力不做功,A选项错误;摩擦力Ff与位移l的夹角大于90°,故摩擦力做负功,C选项正确;物体做匀速运动,所受合力为零,合力做功为零,B选项正确.

例题3:如图4所示,一个质量为m=2 kg的物体,受到与水平方向成37°角斜向上方的力F=10 N作用,在水平地面上从静止开始向右移动的距离为l=2 m,已知物体和地面间的动摩擦因数为0.3,g取10 m/s2,求外力对物体所做的总功.(cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)

图4

答案 7.6 J

解析 物体受到的摩擦力为:Ff=μFN

=μ(mg-Fsin 37°)=0.3×(2×10-10×0.6) N=4.2 N

解法一 先求各力的功,再求总功.

拉力F对物体所做的功为:

W1=Flcos 37°=10×2×0.8 J=16 J

摩擦力Ff对物体所做的功为:

W2=Fflcos 180°=-4.2×2 J=-8.4 J

由于重力、支持力对物体不做功,故外力对物体所做的总功W等于W1和W2的代数和,即W=W1+W2=7.6 J.

解法二 先求合力,再求总功.

物体受到的合力为:

F合=Fcos 37°-Ff=10×0.8 N-4.2 N=3.8 N,方向水平向右

所以W=F合lcos α=3.8×2×cos 0° J=7.6 J.

练习2:起重机将质量为100 kg的重物竖直向上移动了2m,下列三种情况下,做功的力各有哪几个?每个力做了多少功?是正功还是负功?(不计阻力,g=9.8m/s2)

(1)匀加速提高,加速度a1=0.2m/s2;

(2)匀速提高;

(3)匀减速下降,加速度大小a2=0.2m/s2.

答案:(1)拉力和重力;W拉=2×103J,WG= -1.96×103 J;拉力做正功,重力做负功

(2)拉力和重力;均等于1.96×103 J;拉力做正功,重力做负功

(3)拉力和重力;拉力做功-2×103 J;重力做功1.96×103 J;拉力做负功,重力做正功

三、功率

1.意义:功率是表示做功的快慢的物理量.

2.定义:功W与完成这些功所用时间t之比.

3.定义式:P=.单位:瓦特,简称瓦,符号是W.常用单位,千瓦,符号是Kw。

4.功率是标量,只有大小,没有方向。

例题4:质量为1 kg的物体做自由落体运动,经过2 s落地,下落过程中重力的平均功率为________,落地前瞬间重力的瞬时功率为________.(g=10 m/s2)

答案 100 W 200 W

练习3:某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体从静止开始在光滑水平面上前进l距离,第二次使此物体从静止开始在粗糙水平面上前进l距离.若先后两次拉力做的功分别为W1和W2,拉力做功的平均功率分别为P1和P2,则( )

A.W1=W2,P1=P2

B.W1=W2,P1>P2

C.W1>W2,P1>P2

D.W1>W2,P1=P2

答案 B

解析 两次拉物体用的力都是F,物体的位移都是l,由W=Flcos α可知W1=W2;物体在粗糙水平面上前进时,加速度a较小,由l=at2可知用时较长,再由P=可知P1>P2,选项B正确.

四、功率与速度的关系

例题5:在光滑水平面上,一个物体在水平恒力F作用下从静止开始做加速运动,经过一段时间t,末速度为v.求以下两个功率并指出是平均功率还是瞬时功率.

(1)在t时间内力F的功率;

(2)在t时刻力F的功率.

答案 (1)物体在t时间内的位移l=

W=Fl=Fvt

在t时间内力F的功率为平均功率

==Fv

(2)t时刻的功率为瞬时功率

P=Fv.

1.一个沿着物体位移方向的力对物体做功的功率,等于这个力与物体速度的乘积.

2.关系式:P=Fv.

(1)若v是物体在恒力F作用下的平均速度,则P=Fv对应这段时间内的平均功率.

(2)若v是瞬时速度,则P表示该时刻的瞬时功率.

3.实际功率:指机器工作中实际输出的功率.

额定功率:指机器正常工作时的最大输出功率,也就是机器铭牌上的标称值.

4.应用:由功率速度关系知,汽车、火车等交通工具和各种起重机械,当发动机的输出功率P一定时,牵引力F与速度v成反比,要增大牵引力,就要减小速度.

例题6:如图5所示,质量为m=2 kg的木块在倾角θ=37°的足够长的固定斜面上由静止开始下滑,木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,求:

图5

(1)前2 s内重力做的功;

(2)前2 s内重力的平均功率;

(3)2 s末重力的瞬时功率.

答案 (1)48 J (2)24 W (3)48 W

解析 (1)木块下滑过程中,由牛顿第二定律得:

mgsin θ-μmgcos θ=ma

前2 s内木块的位移大小为x=at2

联立解得:x=4 m,a=2 m/s2

所以重力在前2 s内做的功为

W=mgsin θ·x=2×10×0.6×4 J=48 J;

(2)重力在前2 s内的平均功率为

== W=24 W;

(3)木块在2 s末的速度大小为v=at=2×2 m/s=4 m/s

2 s末重力的瞬时功率为

P=mgsin θ·v=2×10×0.6×4 W=48 W.

练习4:列车提速的一个关键技术问题是提高机车发动机的功率.已知匀速运动时,列车所受阻力与速度的平方成正比,即Ff=kv2.设提速前匀速运动速度为180 km/h,提速后匀速运动速度为240 km/h,则提速前与提速后机车发动机的功率之比为( )

A. B. C. D.

答案 C

解析 匀速运动时,F=Ff=kv2

P=Fv,则P=kv3

故提速前与提速后机车发动机的功率之比为

P1∶P2=v13∶v23=27∶64.

五、板书设计

六、作业布置

课堂作业:课本P78全部

七、小结

【教学目标】

1.掌握功的公式W=Flcos α及公式的适用范围,只适用于恒力,L应为对地位移。

2.功的概念和做功两个要素。理解正、负功的概念,会用功的公式进行计算。

3. ,的运用,通常指平均功率,为瞬时功率。

【核心素养发展】

核心知识

1.功的公式W=Flcos α及公式的适用范围。

2.正、负功的概念,会用功的公式进行计算。

3. ,的运用,通常指平均功率,为瞬时功率。

核心能力

1.理解正、负功的含义,能解释相关现象。

科学品质

1.生产、生活中处处体现了功的问题。

2.感知功率在生活中的实际应用,提高学习物理科学的价值观

【教学重点】

1.功的公式W=Flcos α 。

2.正、负功的概念,用功的公式进行计算。

3. ,的运用。

【教学难点】

1. 正、负功的概念,用功的公式进行计算

2.通常指平均功率,为瞬时功率。用,分析汽车的启动。

【教学方法】

教师启发、引导学生思考,讨论、交流学习成果。探究法、讨论法、实验法。

(一)新课导入

一个物体受到力的作用,且在力的方向上移动了一段位移,这时,我们就说这个力对物体做了功。在初中学习功的概念时,强调物体运动方向和力的方向的一致性,如果力的方向与物体的运动方向不一致呢?相反呢?力对物体做不做功?若做了功,又做了多少功?怎样计算这些功呢?本节课我们来继续学习有关功的知识,在初中的基础上进行扩展。下面我们就来学习 功。

(二)新课内容

一、功

1.功的定义:力和力的方向上的位移的乘积叫力对物体做的功。

1.功的公式:W=Flcos?α,其中F、l、α分别为力的大小、位移的大小、力与位移的夹角.

2.功是标量.在国际单位制中,功的单位是焦耳,符号是J.

例题1:如图1所示,质量为1 kg的物体,静止在光滑水平面上.现在给物体一个与水平方向成60°角斜向上、大小为10 N的拉力F,物体在拉力F的作用下沿水平面运动了2 s,则在这2 s内,拉力F所做的功是???????? J,支持力做功???????? J,重力做功???????? J.

图1

答案 50 0 0

解析 Fcos 60°=ma

l=at2

W=Flcos 60°

联立解得W=50 J,

物体在竖直方向上没有位移,所以重力和支持力都不做功.

练习1:如图2所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则雪橇受到的( )

图2

A.支持力做功为mgl

B.重力做功为mgl

C.拉力做功为Flcos θ

D.滑动摩擦力做功为-μmgl

答案 C

解析 支持力和重力与位移方向垂直,不做功,A、B错误;拉力和滑动摩擦力做功分别为W1=Flcos θ,W2=-μ(mg-Fsin θ)l,C正确,D错误.

二、正功和负功

1.力对物体做正功或负功的条件

由W=Flcos α可知

(1)当α=时,W=0,力F对物体不做功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

(2)当0≤α<时,W>0,力F对物体做正功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

(3)当<α≤π时,W<0,力F对物体做负功(填“做正功”“做负功”或“不做功”).

2.总功的计算

当一个物体在几个力的共同作用下发生一段位移时,这几个力对物体所做的总功等于:

(1)各个力分别对物体所做功的代数和.

(2)几个力的合力对物体所做的功.

例题2:(多选)质量为m的物体,静止在倾角为θ的斜面上,斜面沿水平方向向右匀速移动了距离l,如图3所示.物体始终相对斜面静止,则下列说法正确的是( )

图3

A.重力对物体做正功 B.合力对物体做功为零

C.摩擦力对物体做负功 D.支持力对物体做正功

答案 BCD

解析 物体的受力和位移如图所示,支持力FN与位移l的夹角α<90°,故支持力做正功,D选项正确;

重力方向与位移方向垂直,故重力不做功,A选项错误;摩擦力Ff与位移l的夹角大于90°,故摩擦力做负功,C选项正确;物体做匀速运动,所受合力为零,合力做功为零,B选项正确.

例题3:如图4所示,一个质量为m=2 kg的物体,受到与水平方向成37°角斜向上方的力F=10 N作用,在水平地面上从静止开始向右移动的距离为l=2 m,已知物体和地面间的动摩擦因数为0.3,g取10 m/s2,求外力对物体所做的总功.(cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)

图4

答案 7.6 J

解析 物体受到的摩擦力为:Ff=μFN

=μ(mg-Fsin 37°)=0.3×(2×10-10×0.6) N=4.2 N

解法一 先求各力的功,再求总功.

拉力F对物体所做的功为:

W1=Flcos 37°=10×2×0.8 J=16 J

摩擦力Ff对物体所做的功为:

W2=Fflcos 180°=-4.2×2 J=-8.4 J

由于重力、支持力对物体不做功,故外力对物体所做的总功W等于W1和W2的代数和,即W=W1+W2=7.6 J.

解法二 先求合力,再求总功.

物体受到的合力为:

F合=Fcos 37°-Ff=10×0.8 N-4.2 N=3.8 N,方向水平向右

所以W=F合lcos α=3.8×2×cos 0° J=7.6 J.

练习2:起重机将质量为100 kg的重物竖直向上移动了2m,下列三种情况下,做功的力各有哪几个?每个力做了多少功?是正功还是负功?(不计阻力,g=9.8m/s2)

(1)匀加速提高,加速度a1=0.2m/s2;

(2)匀速提高;

(3)匀减速下降,加速度大小a2=0.2m/s2.

答案:(1)拉力和重力;W拉=2×103J,WG= -1.96×103 J;拉力做正功,重力做负功

(2)拉力和重力;均等于1.96×103 J;拉力做正功,重力做负功

(3)拉力和重力;拉力做功-2×103 J;重力做功1.96×103 J;拉力做负功,重力做正功

三、功率

1.意义:功率是表示做功的快慢的物理量.

2.定义:功W与完成这些功所用时间t之比.

3.定义式:P=.单位:瓦特,简称瓦,符号是W.常用单位,千瓦,符号是Kw。

4.功率是标量,只有大小,没有方向。

例题4:质量为1 kg的物体做自由落体运动,经过2 s落地,下落过程中重力的平均功率为________,落地前瞬间重力的瞬时功率为________.(g=10 m/s2)

答案 100 W 200 W

练习3:某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体从静止开始在光滑水平面上前进l距离,第二次使此物体从静止开始在粗糙水平面上前进l距离.若先后两次拉力做的功分别为W1和W2,拉力做功的平均功率分别为P1和P2,则( )

A.W1=W2,P1=P2

B.W1=W2,P1>P2

C.W1>W2,P1>P2

D.W1>W2,P1=P2

答案 B

解析 两次拉物体用的力都是F,物体的位移都是l,由W=Flcos α可知W1=W2;物体在粗糙水平面上前进时,加速度a较小,由l=at2可知用时较长,再由P=可知P1>P2,选项B正确.

四、功率与速度的关系

例题5:在光滑水平面上,一个物体在水平恒力F作用下从静止开始做加速运动,经过一段时间t,末速度为v.求以下两个功率并指出是平均功率还是瞬时功率.

(1)在t时间内力F的功率;

(2)在t时刻力F的功率.

答案 (1)物体在t时间内的位移l=

W=Fl=Fvt

在t时间内力F的功率为平均功率

==Fv

(2)t时刻的功率为瞬时功率

P=Fv.

1.一个沿着物体位移方向的力对物体做功的功率,等于这个力与物体速度的乘积.

2.关系式:P=Fv.

(1)若v是物体在恒力F作用下的平均速度,则P=Fv对应这段时间内的平均功率.

(2)若v是瞬时速度,则P表示该时刻的瞬时功率.

3.实际功率:指机器工作中实际输出的功率.

额定功率:指机器正常工作时的最大输出功率,也就是机器铭牌上的标称值.

4.应用:由功率速度关系知,汽车、火车等交通工具和各种起重机械,当发动机的输出功率P一定时,牵引力F与速度v成反比,要增大牵引力,就要减小速度.

例题6:如图5所示,质量为m=2 kg的木块在倾角θ=37°的足够长的固定斜面上由静止开始下滑,木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,求:

图5

(1)前2 s内重力做的功;

(2)前2 s内重力的平均功率;

(3)2 s末重力的瞬时功率.

答案 (1)48 J (2)24 W (3)48 W

解析 (1)木块下滑过程中,由牛顿第二定律得:

mgsin θ-μmgcos θ=ma

前2 s内木块的位移大小为x=at2

联立解得:x=4 m,a=2 m/s2

所以重力在前2 s内做的功为

W=mgsin θ·x=2×10×0.6×4 J=48 J;

(2)重力在前2 s内的平均功率为

== W=24 W;

(3)木块在2 s末的速度大小为v=at=2×2 m/s=4 m/s

2 s末重力的瞬时功率为

P=mgsin θ·v=2×10×0.6×4 W=48 W.

练习4:列车提速的一个关键技术问题是提高机车发动机的功率.已知匀速运动时,列车所受阻力与速度的平方成正比,即Ff=kv2.设提速前匀速运动速度为180 km/h,提速后匀速运动速度为240 km/h,则提速前与提速后机车发动机的功率之比为( )

A. B. C. D.

答案 C

解析 匀速运动时,F=Ff=kv2

P=Fv,则P=kv3

故提速前与提速后机车发动机的功率之比为

P1∶P2=v13∶v23=27∶64.

五、板书设计

六、作业布置

课堂作业:课本P78全部

七、小结