四川省成都市新津区高级中学校2020-2021学年高一下学期4月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省成都市新津区高级中学校2020-2021学年高一下学期4月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 212.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-18 19:33:47 | ||

图片预览

文档简介

新津中学高2020级(高一)下期4月月考试题

历 史

一、选择题,每题2分,共60分。

1.黄梅戏《天仙配》插曲歌词:“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。……你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”材料反映了我国古代

A.以家庭为生产单位丰衣足食的情景 B.男耕女织的生产方式

C.精耕细作的农业生产模式日益完善 D.种植业为主饲养业为辅

2.《管子·小匡》记载:今夫工群萃而州处……相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。《周礼·考工记》载:攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。材料说明周代官营手工业

A.生产规模小,工匠职业世袭 B.建立行会制度,保护政府的既得利益

C.技术垄断性强,不利于传承 D.注重行业间交流,生产专业化水平高

3.春秋到战国中期,韩赵魏均铸有自己独特的货币。战国后期,增添了形态统一的小方足布和圆钱。这表明当时

A.实现大一统 B.货币完成统一 C.商品经济发展 D.中央集权强化

4.唐中期出现:“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋……”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。这表明当时

A.赋税沉重,贫富悬殊较大 B.按土地和财产征税

C.“两税法”加剧社会矛盾 D.户籍制度日趋完善

5.据陆游《入蜀记》载“市区雄富,列肆繁错,城外南市亦数里。虽钱塘建康不能过,隐然一大都会也。”这里的“南市”在宋代应该属于

A.晓市 B.夜市 C.村落 D.草市

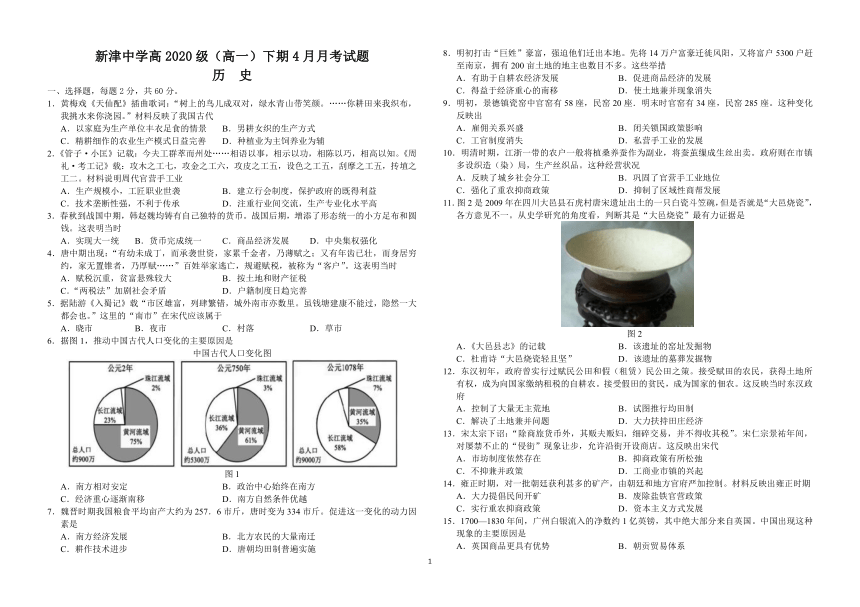

6.据图1,推动中国古代人口变化的主要原因是

中国古代人口变化图

图1

A.南方相对安定 B.政治中心始终在南方

C.经济重心逐渐南移 D.南方自然条件优越

7.魏晋时期我国粮食平均亩产大约为257.6市斤,唐时变为334市斤。促进这一变化的动力因素是

A.南方经济发展 B.北方农民的大量南迁

C.耕作技术进步 D.唐朝均田制普遍实施

8.明初打击“巨姓”豪富,强迫他们迁出本地。先将14万户富豪迁徙风阳,又将富户5300户赶至南京,拥有200亩土地的地主也数目不多。这些举措

A.有助于自耕农经济发展 B.促进商品经济的发展

C.得益于经济重心的南移 D.使土地兼并现象消失

9.明初,景德镇瓷窑中官窑有58座,民窑20座.明末时官窑有34座,民窑285座。这种变化反映出

A.雇佣关系兴盛 B.闭关锁国政策影响

C.工官制度消失 D.私营手工业的发展

10.明清时期,江浙一带的农户一般将植桑养蚕作为副业,将蚕茧缫成生丝出卖。政府则在市镇多设织造(染)局,生产丝织品。这种经营状况

A.反映了城乡社会分工 B.巩固了官营手工业地位

C.强化了重农抑商政策 D.抑制了区域性商帮发展

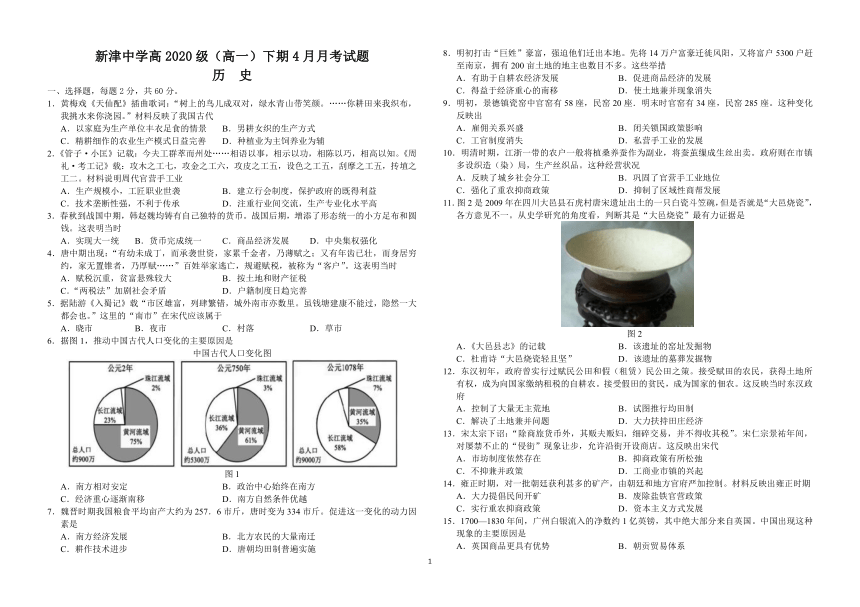

11.图2是2009年在四川大邑县石虎村唐宋遗址出土的一只白瓷斗笠碗,但是否就是“大邑烧瓷”,各方意见不一。从史学研究的角度看,判断其是“大邑烧瓷”最有力证据是

图2

A.《大邑县志》的记载 B.该遗址的窑址发掘物

C.杜甫诗“大邑烧瓷轻且坚” D.该遗址的墓葬发掘物

12.东汉初年,政府曾实行过赋民公田和假(租赁)民公田之策。接受赋田的农民,获得土地所有权,成为向国家缴纳租税的自耕农。接受假田的贫民,成为国家的佃农。这反映当时东汉政府

A.控制了大量无主荒地 B.试图推行均田制

C.解决了土地兼并问题 D.大力扶持田庄经济

13.宋太宗下诏:“除商旅货币外,其贩夫贩妇,细碎交易,并不得收其税”。宋仁宗景祐年间,对屡禁不止的“侵街”现象让步,允许沿街开设商店。这反映出宋代

A.市坊制度依然存在 B.抑商政策有所松弛

C.不抑兼并政策 D.工商业市镇的兴起

14.雍正时期,对一批朝廷获利甚多的矿产,由朝廷和地方官府严加控制。材料反映出雍正时期

A.大力提倡民间开矿 B.废除盐铁官营政策

C.实行重农抑商政策 D.资本主义方式发展

15.1700—1830年间,广州白银流入的净数约1亿英镑,其中绝大部分来自英国。中国出现这种现象的主要原因是

A.英国商品更具有优势 B.朝贡贸易体系

C.自然经济占主导地位 D.世界市场形成

16.鸦片战争后,以英国为首的资本主义国家扩大了对华商品输出,掠夺中国原料,中国手工棉纺织业遭到破坏,农产品商品化率有所提高,这反映了

A.近代中国经济结构出现变动 B.自然经济退出中国历史舞台

C.西方列强推动了中国近代化 D.英国手工棉纺织业技术较高

17.1860年中国茶叶所占世界茶叶市场比重为90%,1880年为70%,1905年为29%。这种变化反映出

A.自然经济逐渐解体 B.官僚资本主义经济产生

C.通商口岸数量剧增 D.茶叶的国际竞争力减弱

18.清政府在1904年颁布《商会简明章程》,1908年,全国已有58个总商会(其中9个建于海外)和223个分会。这客观上有利于

A.民族资本主义的发展 B.抵御外国军事侵略

C.政府政治现代化转型 D.实业救国思潮普及

19.鸦片战争后,中国的土棉、土纱生产量大为减少;制茶,缫丝等手工业则获得较快发展。这反映了当时的中国

A.生产领域发生革命性的变化 B.行业发展区域不平衡

C.与世界市场联系加强 D.家庭手工业已不复存在

20.晚清政府财政收入从甲午战后的约8000万两增至辛亥年的约3亿两,最有可能的原因是

A.中央政府权力的加强 B.协定关税的废除

C.维新变法成效显著 D.民族工业的发展

21.子口税是近代中国的一种新的税制。在这种税制下,进口洋货及帝国主义列强在华开办的工厂所制造的产品只需缴纳2.5%的内地通过税,就可以在中国内地通行无阻。这种税制

A.调和了列强之间在华的矛盾???????? B.使中国民族工业面临竟争压力

C.为清廷拓宽了财政来源渠道???????? D.旨在规范中国内地的市场秩序

22.据时人(1846年)记载,“松(江)太(仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,消减大半。”该现象说明近代中国

A.产业结构发生巨变 B.耕与织的联系更加紧密

C.小农经济逐渐解体 D.民族企业发展的曲折性

23.1874年《捷报》记载:(广东)机器动力代替手工操作,使人们在幻想中觉得恶果很多,这是主要的反对理由……第二理由是因为男女在同一厂房里作工,有伤风化。第三……是工匠操纵机器,技艺不纯熟,容易伤人。又说高烟囱有伤风水。材料表明

A.民族工业身受双重压迫 B.机器生产取代了传统手工业

C.轻重工业发展极不平衡 D.传统观念阻碍民族工业发展

24.甲午战争前后中国近代企业统计表中数据变化说明

时间

类别

厂矿数

资本额(千元)

占总资本额的百分比

甲午战争前

商办

53

4704

22.4%

官督商办

19

16208

77.6%

甲午战争后

商办

63

12465

70%

官督商办、官办

18

5345

30%

A.西方列强放松了对我国的侵略 B.民间开矿设厂限制有所放松

C.官督商办促进了资本主义发展 D.清政府实行了实业救国政策

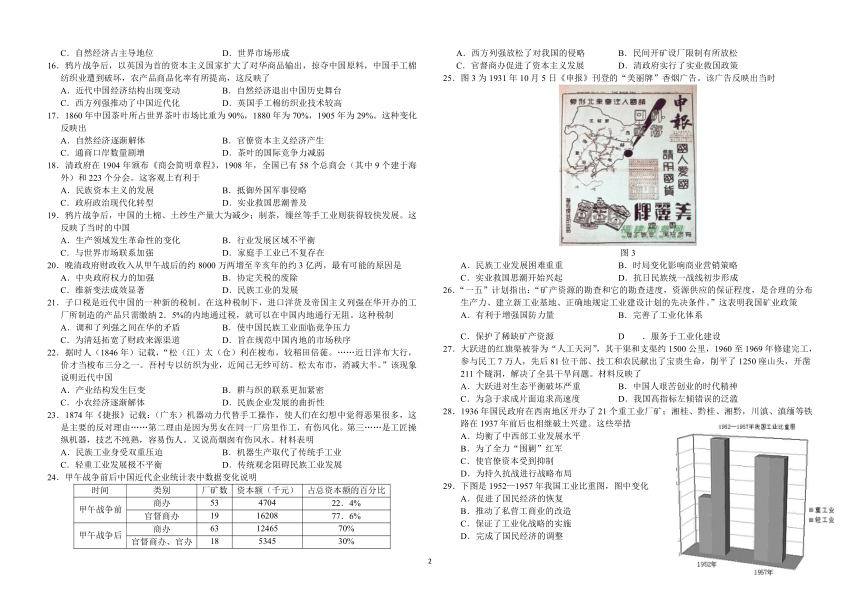

25.图3为1931年10月5日《申报》刊登的“美丽牌”香烟广告。该广告反映出当时?

图3

A.民族工业发展困难重重???????? B.时局变化影响商业营销策略

C.实业救国思潮开始兴起?????? D.抗日民族统一战线初步形成

26.“一五”计划指出:“矿产资源的勘查和它的勘查进度,资源供应的保证程度,是合理的分布生产力、建立新工业基地、正确地规定工业建设计划的先决条件。”这表明我国矿业政策

A.有利于增强国防力量 B.完善了工业化体系

C.保护了稀缺矿产资源 D.服务于工业化建设

27.大跃进的红旗渠被誉为“人工天河”,其干渠和支渠约1500公里,1960至1969年修建完工,参与民工7万人,先后81位干部、技工和农民献出了宝贵生命,削平了1250座山头,开凿211个隧洞,解决了全县干旱问题。材料反映了

A.大跃进对生态平衡破坏严重 B.中国人艰苦创业的时代精神

C.为急于求成片面追求高速度 D.我国高指标左倾错误的泛滥

28.1936年国民政府在西南地区开办了21个重工业厂矿;湘桂、黔桂、湘黔,川滇、滇缅等铁路在1937年前后也相继破土兴建。这些举措

3562350-118110A.均衡了中西部工业发展水平

B.为了全力“围剿”红军

C.使官僚资本受到抑制

D.为持久抗战进行战略布局

29.下图是1952—1957年我国工业比重图,图中变化

A.促进了国民经济的恢复

B.推动了私营工商业的改造

C.保证了工业化战略的实施

D.完成了国民经济的调整

30.1956年毛泽东做《论十大关系》的讲话内容没有公开发表。刘少奇与邓小平分别于1965年和1975年请求公开印发这次讲话的内容。据此推知,《论十大关系》的主要价值是

A.探索了中国社会主义建设道路 B.分析了当时国内主要矛盾的变化

C.总结了过渡时期建设的经验教训 D.开启了改革开放的新时代

二.材料解析题:31题24分,32题16分,共40分。

31.(24分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

民国初年纺织业发展情况?

材料二

1912年荣宗敬、荣德生兄弟在上海创办福新面粉公司,开工不到一年即获利3.2万元。到1921年,荣氏兄弟经营开设的面粉厂共有12家。后又创办申新纱厂获得巨额利润,在近代史上有“面粉大王”与“纺织巨子”之称。迄1922年因外国资本卷土重来,荣氏企业开始亏损,向日商借贷350万日元。1927年因不愿认购国民党政府发行的公债,被通缉。由于世界经济危机及国民党政府的苛捐杂税,民族经济备受推残,荣氏企业负债达4000余万元,宋子文、孔祥熙等官僚资本乘机渗入。

——摘编自陈旭麓主编《中国近代史词典》

材料三

从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年受到严重阻碍的工业化重任。从1953年我国完成战后的经济恢复后,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门,初步建立了独立的工业体系,新中国开始改变工业落后的面貌。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

(1)材料一反映出民国初年纺织业发展呈现出什么趋势?结合所学知识,分析呈现这一趋势的主要原因。(8分)

(2)根据材料二,概括影响近代民族工业发展的不利因素。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国共产党为加快建设重工业和完整工业体系的发展战略来取了什么措施?这一措施的实施对中国工业化发展产生了什么影响?(6分)

(4)综合上述材料和问题,谈谈你对中国民族工业发展的认识。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 汉昭帝时,针对武帝时的盐铁官营问题展开讨论,下表为会上双方所持主张。

桑弘羊等官员

贤良文学派

强国富民之道

开本末之途,通有无之用;设百倍之利,收泽之税

罢盐铁,养桑麻,尽地力

治国理民之法

令严而民慎,法设而奸禁;法疏则罪漏,罪漏则民放佚

法能刑人而不能使人廉,能杀人而不能使人仁

——摘编自恒宽《盐铁论》

(1)据材料并结合所学知识,简述“桑弘羊”与“贤良文学”两派的各自主张及其原因。(6分)

材料二 宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现钞。……宋朝时已经有了一些经纪人,奔走于地方市场与中央市场之间。宋朝人精通批发和零售的概念。宋朝已经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务等。

——摘编自(美)查尔斯·默里《文明的解析》

(2)据材料指出“宋代已含有近代商业的很多因素”的表现。(6分)

材料三 伊懋可教授发现:中国在16—19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补救办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

(3)据材料并结合所学知识,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的主要原因。(4分)

高一历史4月月考试题答案

选择题

1—5 BDCAD 6—10 CCADA 11—15 BABCC

16—20 ADACD 21—25 BCDBB 26—30 DBDCA

材料解析题

31、(1)趋势:增长(2分)。 原因:辛亥革命推翻君主专制,为民族工业的发展扫清了一些障碍;南京临时政府颁布一系列发展实业的法令;群众性反帝爱国运动的推动(提倡国货,抵制日货);第一次世界大战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略(任意3点6分)。

(2)不利因素:外国资本的侵略;国民政府的压榨;世界性经济危机的影响;官僚资本的侵蚀(任意3点6分)。

(3)措施:优先发展重工业(或实施第一个五年计划)。(2分)

影响:初步建立了独立的工业体系;初步形成了合理的工业布局;新中国开始改变工业落后的面貌,为国民经济的进一步发展打下了良好的基础(任意2点4分)

(4)认识:中国民族工业是在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的夹缝中生存和发展的;发展曲折艰难;民族工业的发展必须以国家独立为前提;民族工业要建立健全的工业体现和合理的布局等。(任意2点4分)

32.(1)主张:桑弘羊等主张盐铁官营,重视法治(加强刑法)。(1分)

原因:遏止了豪强势力发展,加强了中央集权;盐铁官营增加了政府财政收入,为西汉抗击匈奴提供了经济保障;严明法纪有利于治国理民。(2分)

主张:贤良文学派反对盐铁官营,主张以儒家仁义思想治国。(1分)

原因:以农为本才是强国之道,盐铁官营与民争利,不利于社会稳定;以仁义教化百姓才能长治久安。(2分)

(2)表现:出现汇票(飞钱);商品销售有批发和零售的形式;出现专业经纪人;出现了商业公司和专业经理;出现了投资公司和理财专家。(6分)

(3)原因:中国古代以小农经济为主,缺乏革新农具的热情和条件;“重农抑商”政策;政府推行闭关锁国,造成国内外市场狭小;封建君主专制的阻碍。(4分)

历 史

一、选择题,每题2分,共60分。

1.黄梅戏《天仙配》插曲歌词:“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。……你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”材料反映了我国古代

A.以家庭为生产单位丰衣足食的情景 B.男耕女织的生产方式

C.精耕细作的农业生产模式日益完善 D.种植业为主饲养业为辅

2.《管子·小匡》记载:今夫工群萃而州处……相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。《周礼·考工记》载:攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。材料说明周代官营手工业

A.生产规模小,工匠职业世袭 B.建立行会制度,保护政府的既得利益

C.技术垄断性强,不利于传承 D.注重行业间交流,生产专业化水平高

3.春秋到战国中期,韩赵魏均铸有自己独特的货币。战国后期,增添了形态统一的小方足布和圆钱。这表明当时

A.实现大一统 B.货币完成统一 C.商品经济发展 D.中央集权强化

4.唐中期出现:“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋……”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。这表明当时

A.赋税沉重,贫富悬殊较大 B.按土地和财产征税

C.“两税法”加剧社会矛盾 D.户籍制度日趋完善

5.据陆游《入蜀记》载“市区雄富,列肆繁错,城外南市亦数里。虽钱塘建康不能过,隐然一大都会也。”这里的“南市”在宋代应该属于

A.晓市 B.夜市 C.村落 D.草市

6.据图1,推动中国古代人口变化的主要原因是

中国古代人口变化图

图1

A.南方相对安定 B.政治中心始终在南方

C.经济重心逐渐南移 D.南方自然条件优越

7.魏晋时期我国粮食平均亩产大约为257.6市斤,唐时变为334市斤。促进这一变化的动力因素是

A.南方经济发展 B.北方农民的大量南迁

C.耕作技术进步 D.唐朝均田制普遍实施

8.明初打击“巨姓”豪富,强迫他们迁出本地。先将14万户富豪迁徙风阳,又将富户5300户赶至南京,拥有200亩土地的地主也数目不多。这些举措

A.有助于自耕农经济发展 B.促进商品经济的发展

C.得益于经济重心的南移 D.使土地兼并现象消失

9.明初,景德镇瓷窑中官窑有58座,民窑20座.明末时官窑有34座,民窑285座。这种变化反映出

A.雇佣关系兴盛 B.闭关锁国政策影响

C.工官制度消失 D.私营手工业的发展

10.明清时期,江浙一带的农户一般将植桑养蚕作为副业,将蚕茧缫成生丝出卖。政府则在市镇多设织造(染)局,生产丝织品。这种经营状况

A.反映了城乡社会分工 B.巩固了官营手工业地位

C.强化了重农抑商政策 D.抑制了区域性商帮发展

11.图2是2009年在四川大邑县石虎村唐宋遗址出土的一只白瓷斗笠碗,但是否就是“大邑烧瓷”,各方意见不一。从史学研究的角度看,判断其是“大邑烧瓷”最有力证据是

图2

A.《大邑县志》的记载 B.该遗址的窑址发掘物

C.杜甫诗“大邑烧瓷轻且坚” D.该遗址的墓葬发掘物

12.东汉初年,政府曾实行过赋民公田和假(租赁)民公田之策。接受赋田的农民,获得土地所有权,成为向国家缴纳租税的自耕农。接受假田的贫民,成为国家的佃农。这反映当时东汉政府

A.控制了大量无主荒地 B.试图推行均田制

C.解决了土地兼并问题 D.大力扶持田庄经济

13.宋太宗下诏:“除商旅货币外,其贩夫贩妇,细碎交易,并不得收其税”。宋仁宗景祐年间,对屡禁不止的“侵街”现象让步,允许沿街开设商店。这反映出宋代

A.市坊制度依然存在 B.抑商政策有所松弛

C.不抑兼并政策 D.工商业市镇的兴起

14.雍正时期,对一批朝廷获利甚多的矿产,由朝廷和地方官府严加控制。材料反映出雍正时期

A.大力提倡民间开矿 B.废除盐铁官营政策

C.实行重农抑商政策 D.资本主义方式发展

15.1700—1830年间,广州白银流入的净数约1亿英镑,其中绝大部分来自英国。中国出现这种现象的主要原因是

A.英国商品更具有优势 B.朝贡贸易体系

C.自然经济占主导地位 D.世界市场形成

16.鸦片战争后,以英国为首的资本主义国家扩大了对华商品输出,掠夺中国原料,中国手工棉纺织业遭到破坏,农产品商品化率有所提高,这反映了

A.近代中国经济结构出现变动 B.自然经济退出中国历史舞台

C.西方列强推动了中国近代化 D.英国手工棉纺织业技术较高

17.1860年中国茶叶所占世界茶叶市场比重为90%,1880年为70%,1905年为29%。这种变化反映出

A.自然经济逐渐解体 B.官僚资本主义经济产生

C.通商口岸数量剧增 D.茶叶的国际竞争力减弱

18.清政府在1904年颁布《商会简明章程》,1908年,全国已有58个总商会(其中9个建于海外)和223个分会。这客观上有利于

A.民族资本主义的发展 B.抵御外国军事侵略

C.政府政治现代化转型 D.实业救国思潮普及

19.鸦片战争后,中国的土棉、土纱生产量大为减少;制茶,缫丝等手工业则获得较快发展。这反映了当时的中国

A.生产领域发生革命性的变化 B.行业发展区域不平衡

C.与世界市场联系加强 D.家庭手工业已不复存在

20.晚清政府财政收入从甲午战后的约8000万两增至辛亥年的约3亿两,最有可能的原因是

A.中央政府权力的加强 B.协定关税的废除

C.维新变法成效显著 D.民族工业的发展

21.子口税是近代中国的一种新的税制。在这种税制下,进口洋货及帝国主义列强在华开办的工厂所制造的产品只需缴纳2.5%的内地通过税,就可以在中国内地通行无阻。这种税制

A.调和了列强之间在华的矛盾???????? B.使中国民族工业面临竟争压力

C.为清廷拓宽了财政来源渠道???????? D.旨在规范中国内地的市场秩序

22.据时人(1846年)记载,“松(江)太(仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,消减大半。”该现象说明近代中国

A.产业结构发生巨变 B.耕与织的联系更加紧密

C.小农经济逐渐解体 D.民族企业发展的曲折性

23.1874年《捷报》记载:(广东)机器动力代替手工操作,使人们在幻想中觉得恶果很多,这是主要的反对理由……第二理由是因为男女在同一厂房里作工,有伤风化。第三……是工匠操纵机器,技艺不纯熟,容易伤人。又说高烟囱有伤风水。材料表明

A.民族工业身受双重压迫 B.机器生产取代了传统手工业

C.轻重工业发展极不平衡 D.传统观念阻碍民族工业发展

24.甲午战争前后中国近代企业统计表中数据变化说明

时间

类别

厂矿数

资本额(千元)

占总资本额的百分比

甲午战争前

商办

53

4704

22.4%

官督商办

19

16208

77.6%

甲午战争后

商办

63

12465

70%

官督商办、官办

18

5345

30%

A.西方列强放松了对我国的侵略 B.民间开矿设厂限制有所放松

C.官督商办促进了资本主义发展 D.清政府实行了实业救国政策

25.图3为1931年10月5日《申报》刊登的“美丽牌”香烟广告。该广告反映出当时?

图3

A.民族工业发展困难重重???????? B.时局变化影响商业营销策略

C.实业救国思潮开始兴起?????? D.抗日民族统一战线初步形成

26.“一五”计划指出:“矿产资源的勘查和它的勘查进度,资源供应的保证程度,是合理的分布生产力、建立新工业基地、正确地规定工业建设计划的先决条件。”这表明我国矿业政策

A.有利于增强国防力量 B.完善了工业化体系

C.保护了稀缺矿产资源 D.服务于工业化建设

27.大跃进的红旗渠被誉为“人工天河”,其干渠和支渠约1500公里,1960至1969年修建完工,参与民工7万人,先后81位干部、技工和农民献出了宝贵生命,削平了1250座山头,开凿211个隧洞,解决了全县干旱问题。材料反映了

A.大跃进对生态平衡破坏严重 B.中国人艰苦创业的时代精神

C.为急于求成片面追求高速度 D.我国高指标左倾错误的泛滥

28.1936年国民政府在西南地区开办了21个重工业厂矿;湘桂、黔桂、湘黔,川滇、滇缅等铁路在1937年前后也相继破土兴建。这些举措

3562350-118110A.均衡了中西部工业发展水平

B.为了全力“围剿”红军

C.使官僚资本受到抑制

D.为持久抗战进行战略布局

29.下图是1952—1957年我国工业比重图,图中变化

A.促进了国民经济的恢复

B.推动了私营工商业的改造

C.保证了工业化战略的实施

D.完成了国民经济的调整

30.1956年毛泽东做《论十大关系》的讲话内容没有公开发表。刘少奇与邓小平分别于1965年和1975年请求公开印发这次讲话的内容。据此推知,《论十大关系》的主要价值是

A.探索了中国社会主义建设道路 B.分析了当时国内主要矛盾的变化

C.总结了过渡时期建设的经验教训 D.开启了改革开放的新时代

二.材料解析题:31题24分,32题16分,共40分。

31.(24分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

民国初年纺织业发展情况?

材料二

1912年荣宗敬、荣德生兄弟在上海创办福新面粉公司,开工不到一年即获利3.2万元。到1921年,荣氏兄弟经营开设的面粉厂共有12家。后又创办申新纱厂获得巨额利润,在近代史上有“面粉大王”与“纺织巨子”之称。迄1922年因外国资本卷土重来,荣氏企业开始亏损,向日商借贷350万日元。1927年因不愿认购国民党政府发行的公债,被通缉。由于世界经济危机及国民党政府的苛捐杂税,民族经济备受推残,荣氏企业负债达4000余万元,宋子文、孔祥熙等官僚资本乘机渗入。

——摘编自陈旭麓主编《中国近代史词典》

材料三

从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年受到严重阻碍的工业化重任。从1953年我国完成战后的经济恢复后,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门,初步建立了独立的工业体系,新中国开始改变工业落后的面貌。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

(1)材料一反映出民国初年纺织业发展呈现出什么趋势?结合所学知识,分析呈现这一趋势的主要原因。(8分)

(2)根据材料二,概括影响近代民族工业发展的不利因素。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国共产党为加快建设重工业和完整工业体系的发展战略来取了什么措施?这一措施的实施对中国工业化发展产生了什么影响?(6分)

(4)综合上述材料和问题,谈谈你对中国民族工业发展的认识。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 汉昭帝时,针对武帝时的盐铁官营问题展开讨论,下表为会上双方所持主张。

桑弘羊等官员

贤良文学派

强国富民之道

开本末之途,通有无之用;设百倍之利,收泽之税

罢盐铁,养桑麻,尽地力

治国理民之法

令严而民慎,法设而奸禁;法疏则罪漏,罪漏则民放佚

法能刑人而不能使人廉,能杀人而不能使人仁

——摘编自恒宽《盐铁论》

(1)据材料并结合所学知识,简述“桑弘羊”与“贤良文学”两派的各自主张及其原因。(6分)

材料二 宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现钞。……宋朝时已经有了一些经纪人,奔走于地方市场与中央市场之间。宋朝人精通批发和零售的概念。宋朝已经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务等。

——摘编自(美)查尔斯·默里《文明的解析》

(2)据材料指出“宋代已含有近代商业的很多因素”的表现。(6分)

材料三 伊懋可教授发现:中国在16—19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补救办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

(3)据材料并结合所学知识,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的主要原因。(4分)

高一历史4月月考试题答案

选择题

1—5 BDCAD 6—10 CCADA 11—15 BABCC

16—20 ADACD 21—25 BCDBB 26—30 DBDCA

材料解析题

31、(1)趋势:增长(2分)。 原因:辛亥革命推翻君主专制,为民族工业的发展扫清了一些障碍;南京临时政府颁布一系列发展实业的法令;群众性反帝爱国运动的推动(提倡国货,抵制日货);第一次世界大战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略(任意3点6分)。

(2)不利因素:外国资本的侵略;国民政府的压榨;世界性经济危机的影响;官僚资本的侵蚀(任意3点6分)。

(3)措施:优先发展重工业(或实施第一个五年计划)。(2分)

影响:初步建立了独立的工业体系;初步形成了合理的工业布局;新中国开始改变工业落后的面貌,为国民经济的进一步发展打下了良好的基础(任意2点4分)

(4)认识:中国民族工业是在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的夹缝中生存和发展的;发展曲折艰难;民族工业的发展必须以国家独立为前提;民族工业要建立健全的工业体现和合理的布局等。(任意2点4分)

32.(1)主张:桑弘羊等主张盐铁官营,重视法治(加强刑法)。(1分)

原因:遏止了豪强势力发展,加强了中央集权;盐铁官营增加了政府财政收入,为西汉抗击匈奴提供了经济保障;严明法纪有利于治国理民。(2分)

主张:贤良文学派反对盐铁官营,主张以儒家仁义思想治国。(1分)

原因:以农为本才是强国之道,盐铁官营与民争利,不利于社会稳定;以仁义教化百姓才能长治久安。(2分)

(2)表现:出现汇票(飞钱);商品销售有批发和零售的形式;出现专业经纪人;出现了商业公司和专业经理;出现了投资公司和理财专家。(6分)

(3)原因:中国古代以小农经济为主,缺乏革新农具的热情和条件;“重农抑商”政策;政府推行闭关锁国,造成国内外市场狭小;封建君主专制的阻碍。(4分)

同课章节目录