17 《 记金华的双龙洞》教案 第二课时

文档属性

| 名称 | 17 《 记金华的双龙洞》教案 第二课时 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 364.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-17 21:40:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

记金华的双龙洞

【简案】

第二课时

课前预习

听写课后词语,自查并订正巩固。熟读课文4-8自然段。

教学内容

抓住重点句段,概括内外洞的特点;视频欣赏、圈划重点语句、朗读了解作者如何写出孔隙狭小的特点;探究课文的隐形写作线索。

教学目标

1.学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。2.学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

教学重点

学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

教学难点

学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

教学用具

教师用具:多媒体课件学生用具:无

教学过程

导入

1.温故知新,听写词语。

杜鹃

额角

石钟乳

石笋

浙江

臀部

肩部(1)请两个学生写黑板上,其他学生写本子上。(2)批改,反馈。特别是“臀”的上半部分是“殿”,不可写成“辟”。(3)订正。2.接下来我们继续来学习叶圣陶爷爷的《记金华的双龙洞》。通过上节课的学习,我们知道叶圣陶爷爷是按照游览顺序,即按照路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞的游览顺序来介绍。一路上,春光明媚,鸟叫虫鸣,泉水潺潺。这节课我们来欣赏双龙洞的景色。

新授

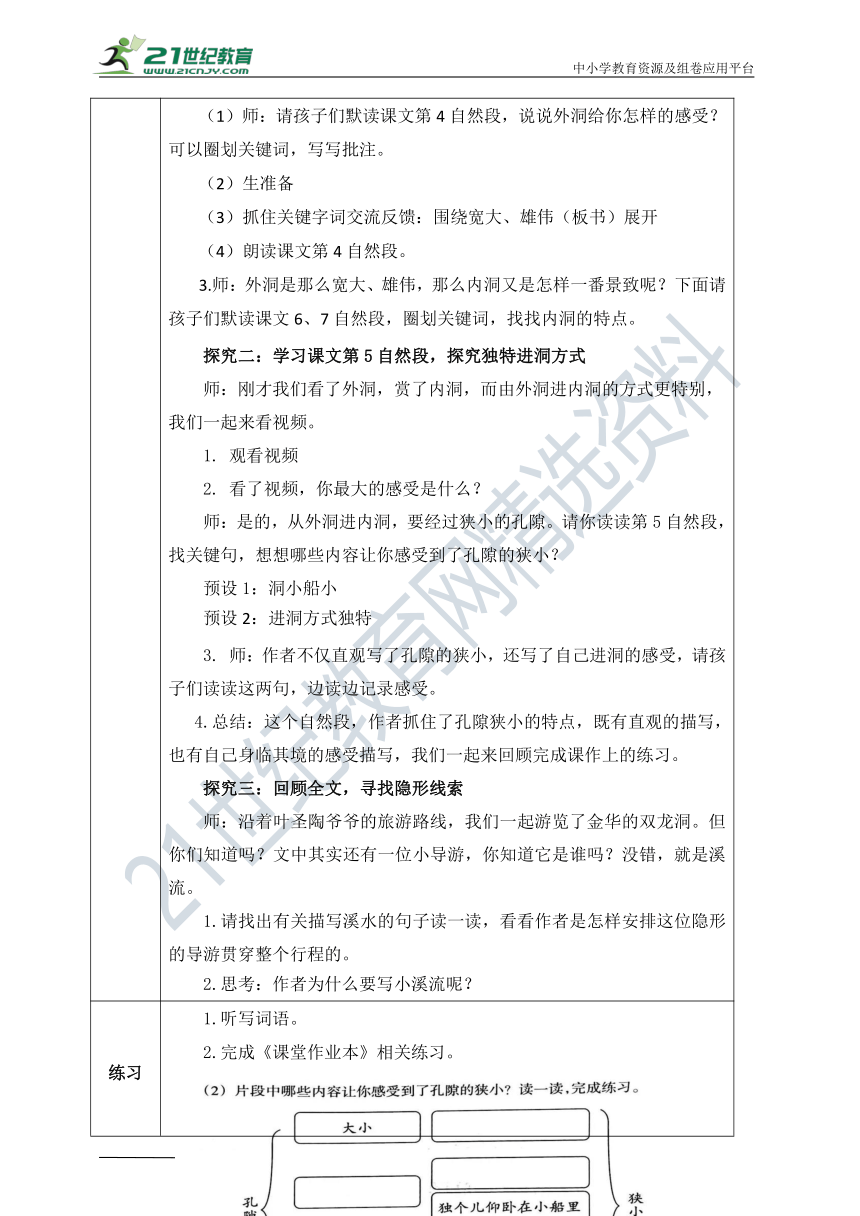

探究一:学习课文第4、6、7自然段,探寻内外洞景致师:请孩子们默读课文4-8自然段,找出描写外洞与内洞的相应段落。课件出示第4自然段(1)师:请孩子们默读课文第4自然段,说说外洞给你怎样的感受?可以圈划关键词,写写批注。(2)生准备(3)抓住关键字词交流反馈:围绕宽大、雄伟(板书)展开(4)朗读课文第4自然段。3.师:外洞是那么宽大、雄伟,那么内洞又是怎样一番景致呢?下面请孩子们默读课文6、7自然段,圈划关键词,找找内洞的特点。探究二:学习课文第5自然段,探究独特进洞方式师:刚才我们看了外洞,赏了内洞,而由外洞进内洞的方式更特别,我们一起来看视频。观看视频看了视频,你最大的感受是什么?师:是的,从外洞进内洞,要经过狭小的孔隙。请你读读第5自然段,找关键句,想想哪些内容让你感受到了孔隙的狭小?预设1:洞小船小预设2:进洞方式独特师:作者不仅直观写了孔隙的狭小,还写了自己进洞的感受,请孩子们读读这两句,边读边记录感受。

4.总结:这个自然段,作者抓住了孔隙狭小的特点,既有直观的描写,也有自己身临其境的感受描写,我们一起来回顾完成课作上的练习。探究三:回顾全文,寻找隐形线索师:沿着叶圣陶爷爷的旅游路线,我们一起游览了金华的双龙洞。但你们知道吗?文中其实还有一位小导游,你知道它是谁吗?没错,就是溪流。1.请找出有关描写溪水的句子读一读,看看作者是怎样安排这位隐形的导游贯穿整个行程的。2.思考:作者为什么要写小溪流呢?

练习

1.听写词语。2.完成《课堂作业本》相关练习。

小结

今天,我们随着叶圣陶爷爷游览了金华的双龙洞,值得我们学习的是,写一个地方,可以按游览的顺序来写,这样游览的经过就清楚明了。还可以把特别吸引你的景物作为重点来写,比如这篇课文就重点写了外洞和内洞之间的孔隙。你们也可以把这些方法都运用到自己的习作中。

作业

1.读《颐和园》《七月的天山》,思考作者是怎样把游览顺序写清楚的。2.选择一处自己熟悉的景物,绘制一张简易的参观路线思维导图,在下节课与大家一起交流。

【详案】

第二课时

【课前预习】

1.

听写课后词语,自查并订正巩固。

2.

熟读课文4-8自然段。

【教学目标】

1.学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

2.学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

【教学重点】

学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

【教学难点】

学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

【教学用具】

教师用具:多媒体课件

学生用具:无

【教学过程】

1、导入

1.温故知新,听写词语。

杜鹃

额角

石钟乳

石笋

浙江

臀部

肩部

(1)请两个学生写黑板上,其他学生写本子上。

(2)批改,反馈。特别是“臀”的上半部分是“殿”,不可写成“辟”。

(3)订正。

2.接下来我们继续来学习叶圣陶爷爷的《记金华的双龙洞》。通过上节课的学习,我们知道叶圣陶爷爷是按照游览顺序,即按照路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞的游览顺序来介绍。一路上,春光明媚,鸟叫虫鸣,泉水潺潺。这节课我们来欣赏双龙洞的景色。

设计意图:

这一课词语比较多,可以选择一些容易错的词语利用较短的时间听写,发现问题,及时解决问题。实际情况中,“臀”字的上半部分很多孩子容易写错,所以在这个字词复习环节要根据班级孩子情况多加关注。

二、新授

探究一:学习课文第4、6、7自然段,探寻内外洞景致

1.师:请孩子们默读课文4-8自然段,找出描写外洞与内洞的相应段落。

(1)生默读。

(2)板书,反馈:

第4自然段:外洞

第6-7自然段:内洞

2.课件出示第4自然段

在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很

宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

(1)师:请孩子们默读课文第4自然段,说说外洞给你怎样的感受?可以圈划关键词,写写批注。

(2)生准备

(3)抓住关键字词交流反馈:围绕宽大、雄伟(板书)展开

“山相当高,突兀森郁,很有气势”描写出洞口的雄伟气势。

“一千或是八百人”通过列数字的方式,更直观地向我们介绍了外洞的宽大。

(4)朗读课文第4自然段。

3.师:外洞是那么宽大、雄伟,那么内洞又是怎样一番景致呢?下面请孩子们默读课文6、7自然段,圈划关键词,找找内洞的特点。

特点1:漆黑

特点2:石钟乳、石笋形状变化多端,颜色各异

(1)

石钟乳、石笋的图片欣赏及介绍

石钟乳又称“钟乳石”。当含有碳酸钙的水从洞顶往下滴时,水中的碳酸钙淀积下来,并自上而下增长而成,其状如钟乳,如与地上石笋相接,就形成石柱。

石笋,指在溶洞洞底的尖锥体。石笋形如竹笋出土,自下向上生长,与钟乳石成长缓慢,一万年约长高一米。石笋是由于含碳酸的水不断点滴到一处,碳酸钙沉淀而形成的。

(2)看着这些石钟乳和石笋,你们有什么感受?

(3)是啊,这么多的形状,这么多的颜色,难怪作者说“形状变化多端,颜色各异”。

特点3:有双龙,双龙洞名字的由来。

有感情地朗读第6自然段。

设计意图:

外洞—孔隙—内洞,是本文的重点部分。本环节通过找到内外洞的相应段落,学生自主阅读、圈划关键词句,欣赏图片谈感受,探寻外洞、内洞的独特景致。

探究二:学习课文第5自然段,探究独特进洞方式

师:刚才我们看了外洞,赏了内洞,而由外洞进内洞的方式更特别,我们一起来看视频。

1.观看视频

2.看了视频,你最大的感受是什么?

师:是的,从外洞进内洞,要经过狭小的孔隙。请你读读第5自然段,

找关键句,想想哪些内容让你感受到了孔隙的狭小?

预设1:洞小船小

课件出示:虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

(1)从这几句话中,可以感受到孔隙小,只有一只小船能进出。

(2)怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

师:这四个“小”字,让我们直观感受到了这狭小的孔隙只能容得下一只小船进出,也只有这样的小船才能进出孔隙。这可真是奇特。

(3)齐读。

预设2:进洞方式独特

课件出示:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

“贴”说明仰卧的姿势没法再低了,突出了孔隙的窄小、低矮。

课件出示:船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。

(1)

注意正音:“系”在这里读“jì”。

(2)

这种入洞方式很独特,不仅要靠小船进出洞,而且还要靠工人来回拉才能进出洞,可见孔隙的狭小。

3.师:作者不仅直观写了孔隙的狭小,还写了自己进洞的感受,请孩子们

读读这两句,边读边记录感受。

课件出示:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我

挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

(1)

联系生活经验,体会“挤压”

(2)

联系上下文,体会“挤压”:前文

“从后脑到肩背,到臀部,到脚

跟,没有一处不贴着船底了……”,与“把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子”联系起来理解“挤压”,感受孔隙的狭小。

4.总结:这个自然段,作者抓住了孔隙狭小的特点,既有直观的描写,也有自己身临其境的感受描写,我们一起来回顾完成课作上的这道练习。

课件出示:

设计意图:

本环节主要围绕课后第二题展开,以视频引入学习,激发学生的学习热情。这是本课的重点内容,在学习中给予学生充分的研读文本的时间,给予学生充分交流的时间。让学生体会作者是如何具体地描写孔隙的狭小,进洞方式的独特之处的。

探究三:回顾全文,寻找隐形线索

师:沿着叶圣陶爷爷的旅游路线,我们一起游览了金华的双龙洞。但你们知道吗?文中其实还有一位小导游,你知道它是谁吗?没错,就是溪流。

1.请找出有关描写溪水的句子读一读,看看作者是怎样安排这位隐形的导游贯穿整个行程的。

课件出示:

(1)一路迎着溪流……入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

(2)在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

(3)泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

2.思考:作者为什么要写小溪流呢?

一方面,与前面的内容相呼应。如果没有泉水,就不能形成溶洞。

另一方面,泉水是文中的第二条线索,一直紧跟着作者的脚步,起着指引路线的作用。

三、练习

1.听写词语。

2.完成《课堂作业本》练习。

四、小结

今天,我们随着叶圣陶爷爷游览了金华的双龙洞,值得我们学习的是,写一个地方,可以按游览的顺序来写,这样游览的经过就清楚明了。还可以把特别吸引你的景物作为重点来写,比如这篇课文就重点写了外洞和内洞之间的孔隙。你们也可以把这些方法都运用到自己的习作中。

五、作业

1.基础作业:读《颐和园》《七月的天山》,思考作者是怎样把游览顺序写清楚的。

2.拓展作业:选择一处自己熟悉的景物,绘制一张简易的参观路线思维导图,在下节课与大家一起交流。

设计意图:

本单元是习作单元,“了解课文按一定顺序写景物的方法”这是阅读教学的语文要素,“学习按游览的顺序写景物”是习作要点。作业的设计主要是为习作做铺垫。

【板书设计】

17

记金华的双龙洞

第4自然段:外洞

宽大、雄伟第6-7自然段:内洞

漆黑、石钟乳和石笋形状变化多端,颜色各异

有双龙第5自然段:孔隙狭小

洞小船小

进洞方式

真实感受

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

记金华的双龙洞

【简案】

第二课时

课前预习

听写课后词语,自查并订正巩固。熟读课文4-8自然段。

教学内容

抓住重点句段,概括内外洞的特点;视频欣赏、圈划重点语句、朗读了解作者如何写出孔隙狭小的特点;探究课文的隐形写作线索。

教学目标

1.学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。2.学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

教学重点

学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

教学难点

学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

教学用具

教师用具:多媒体课件学生用具:无

教学过程

导入

1.温故知新,听写词语。

杜鹃

额角

石钟乳

石笋

浙江

臀部

肩部(1)请两个学生写黑板上,其他学生写本子上。(2)批改,反馈。特别是“臀”的上半部分是“殿”,不可写成“辟”。(3)订正。2.接下来我们继续来学习叶圣陶爷爷的《记金华的双龙洞》。通过上节课的学习,我们知道叶圣陶爷爷是按照游览顺序,即按照路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞的游览顺序来介绍。一路上,春光明媚,鸟叫虫鸣,泉水潺潺。这节课我们来欣赏双龙洞的景色。

新授

探究一:学习课文第4、6、7自然段,探寻内外洞景致师:请孩子们默读课文4-8自然段,找出描写外洞与内洞的相应段落。课件出示第4自然段(1)师:请孩子们默读课文第4自然段,说说外洞给你怎样的感受?可以圈划关键词,写写批注。(2)生准备(3)抓住关键字词交流反馈:围绕宽大、雄伟(板书)展开(4)朗读课文第4自然段。3.师:外洞是那么宽大、雄伟,那么内洞又是怎样一番景致呢?下面请孩子们默读课文6、7自然段,圈划关键词,找找内洞的特点。探究二:学习课文第5自然段,探究独特进洞方式师:刚才我们看了外洞,赏了内洞,而由外洞进内洞的方式更特别,我们一起来看视频。观看视频看了视频,你最大的感受是什么?师:是的,从外洞进内洞,要经过狭小的孔隙。请你读读第5自然段,找关键句,想想哪些内容让你感受到了孔隙的狭小?预设1:洞小船小预设2:进洞方式独特师:作者不仅直观写了孔隙的狭小,还写了自己进洞的感受,请孩子们读读这两句,边读边记录感受。

4.总结:这个自然段,作者抓住了孔隙狭小的特点,既有直观的描写,也有自己身临其境的感受描写,我们一起来回顾完成课作上的练习。探究三:回顾全文,寻找隐形线索师:沿着叶圣陶爷爷的旅游路线,我们一起游览了金华的双龙洞。但你们知道吗?文中其实还有一位小导游,你知道它是谁吗?没错,就是溪流。1.请找出有关描写溪水的句子读一读,看看作者是怎样安排这位隐形的导游贯穿整个行程的。2.思考:作者为什么要写小溪流呢?

练习

1.听写词语。2.完成《课堂作业本》相关练习。

小结

今天,我们随着叶圣陶爷爷游览了金华的双龙洞,值得我们学习的是,写一个地方,可以按游览的顺序来写,这样游览的经过就清楚明了。还可以把特别吸引你的景物作为重点来写,比如这篇课文就重点写了外洞和内洞之间的孔隙。你们也可以把这些方法都运用到自己的习作中。

作业

1.读《颐和园》《七月的天山》,思考作者是怎样把游览顺序写清楚的。2.选择一处自己熟悉的景物,绘制一张简易的参观路线思维导图,在下节课与大家一起交流。

【详案】

第二课时

【课前预习】

1.

听写课后词语,自查并订正巩固。

2.

熟读课文4-8自然段。

【教学目标】

1.学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

2.学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

【教学重点】

学习课文第4、6、7自然段,抓住重点句段,概括内外洞的特点。

【教学难点】

学习课文第5自然段,通过视频欣赏、圈划重点语句,交流体会孔隙的狭小和作者的亲身体验,了解作者如何写出景物特点的方法。

【教学用具】

教师用具:多媒体课件

学生用具:无

【教学过程】

1、导入

1.温故知新,听写词语。

杜鹃

额角

石钟乳

石笋

浙江

臀部

肩部

(1)请两个学生写黑板上,其他学生写本子上。

(2)批改,反馈。特别是“臀”的上半部分是“殿”,不可写成“辟”。

(3)订正。

2.接下来我们继续来学习叶圣陶爷爷的《记金华的双龙洞》。通过上节课的学习,我们知道叶圣陶爷爷是按照游览顺序,即按照路上——洞口——外洞——孔隙——内洞——出洞的游览顺序来介绍。一路上,春光明媚,鸟叫虫鸣,泉水潺潺。这节课我们来欣赏双龙洞的景色。

设计意图:

这一课词语比较多,可以选择一些容易错的词语利用较短的时间听写,发现问题,及时解决问题。实际情况中,“臀”字的上半部分很多孩子容易写错,所以在这个字词复习环节要根据班级孩子情况多加关注。

二、新授

探究一:学习课文第4、6、7自然段,探寻内外洞景致

1.师:请孩子们默读课文4-8自然段,找出描写外洞与内洞的相应段落。

(1)生默读。

(2)板书,反馈:

第4自然段:外洞

第6-7自然段:内洞

2.课件出示第4自然段

在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很

宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

(1)师:请孩子们默读课文第4自然段,说说外洞给你怎样的感受?可以圈划关键词,写写批注。

(2)生准备

(3)抓住关键字词交流反馈:围绕宽大、雄伟(板书)展开

“山相当高,突兀森郁,很有气势”描写出洞口的雄伟气势。

“一千或是八百人”通过列数字的方式,更直观地向我们介绍了外洞的宽大。

(4)朗读课文第4自然段。

3.师:外洞是那么宽大、雄伟,那么内洞又是怎样一番景致呢?下面请孩子们默读课文6、7自然段,圈划关键词,找找内洞的特点。

特点1:漆黑

特点2:石钟乳、石笋形状变化多端,颜色各异

(1)

石钟乳、石笋的图片欣赏及介绍

石钟乳又称“钟乳石”。当含有碳酸钙的水从洞顶往下滴时,水中的碳酸钙淀积下来,并自上而下增长而成,其状如钟乳,如与地上石笋相接,就形成石柱。

石笋,指在溶洞洞底的尖锥体。石笋形如竹笋出土,自下向上生长,与钟乳石成长缓慢,一万年约长高一米。石笋是由于含碳酸的水不断点滴到一处,碳酸钙沉淀而形成的。

(2)看着这些石钟乳和石笋,你们有什么感受?

(3)是啊,这么多的形状,这么多的颜色,难怪作者说“形状变化多端,颜色各异”。

特点3:有双龙,双龙洞名字的由来。

有感情地朗读第6自然段。

设计意图:

外洞—孔隙—内洞,是本文的重点部分。本环节通过找到内外洞的相应段落,学生自主阅读、圈划关键词句,欣赏图片谈感受,探寻外洞、内洞的独特景致。

探究二:学习课文第5自然段,探究独特进洞方式

师:刚才我们看了外洞,赏了内洞,而由外洞进内洞的方式更特别,我们一起来看视频。

1.观看视频

2.看了视频,你最大的感受是什么?

师:是的,从外洞进内洞,要经过狭小的孔隙。请你读读第5自然段,

找关键句,想想哪些内容让你感受到了孔隙的狭小?

预设1:洞小船小

课件出示:虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

(1)从这几句话中,可以感受到孔隙小,只有一只小船能进出。

(2)怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

师:这四个“小”字,让我们直观感受到了这狭小的孔隙只能容得下一只小船进出,也只有这样的小船才能进出孔隙。这可真是奇特。

(3)齐读。

预设2:进洞方式独特

课件出示:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

“贴”说明仰卧的姿势没法再低了,突出了孔隙的窄小、低矮。

课件出示:船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。

(1)

注意正音:“系”在这里读“jì”。

(2)

这种入洞方式很独特,不仅要靠小船进出洞,而且还要靠工人来回拉才能进出洞,可见孔隙的狭小。

3.师:作者不仅直观写了孔隙的狭小,还写了自己进洞的感受,请孩子们

读读这两句,边读边记录感受。

课件出示:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我

挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

(1)

联系生活经验,体会“挤压”

(2)

联系上下文,体会“挤压”:前文

“从后脑到肩背,到臀部,到脚

跟,没有一处不贴着船底了……”,与“把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子”联系起来理解“挤压”,感受孔隙的狭小。

4.总结:这个自然段,作者抓住了孔隙狭小的特点,既有直观的描写,也有自己身临其境的感受描写,我们一起来回顾完成课作上的这道练习。

课件出示:

设计意图:

本环节主要围绕课后第二题展开,以视频引入学习,激发学生的学习热情。这是本课的重点内容,在学习中给予学生充分的研读文本的时间,给予学生充分交流的时间。让学生体会作者是如何具体地描写孔隙的狭小,进洞方式的独特之处的。

探究三:回顾全文,寻找隐形线索

师:沿着叶圣陶爷爷的旅游路线,我们一起游览了金华的双龙洞。但你们知道吗?文中其实还有一位小导游,你知道它是谁吗?没错,就是溪流。

1.请找出有关描写溪水的句子读一读,看看作者是怎样安排这位隐形的导游贯穿整个行程的。

课件出示:

(1)一路迎着溪流……入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

(2)在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

(3)泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

2.思考:作者为什么要写小溪流呢?

一方面,与前面的内容相呼应。如果没有泉水,就不能形成溶洞。

另一方面,泉水是文中的第二条线索,一直紧跟着作者的脚步,起着指引路线的作用。

三、练习

1.听写词语。

2.完成《课堂作业本》练习。

四、小结

今天,我们随着叶圣陶爷爷游览了金华的双龙洞,值得我们学习的是,写一个地方,可以按游览的顺序来写,这样游览的经过就清楚明了。还可以把特别吸引你的景物作为重点来写,比如这篇课文就重点写了外洞和内洞之间的孔隙。你们也可以把这些方法都运用到自己的习作中。

五、作业

1.基础作业:读《颐和园》《七月的天山》,思考作者是怎样把游览顺序写清楚的。

2.拓展作业:选择一处自己熟悉的景物,绘制一张简易的参观路线思维导图,在下节课与大家一起交流。

设计意图:

本单元是习作单元,“了解课文按一定顺序写景物的方法”这是阅读教学的语文要素,“学习按游览的顺序写景物”是习作要点。作业的设计主要是为习作做铺垫。

【板书设计】

17

记金华的双龙洞

第4自然段:外洞

宽大、雄伟第6-7自然段:内洞

漆黑、石钟乳和石笋形状变化多端,颜色各异

有双龙第5自然段:孔隙狭小

洞小船小

进洞方式

真实感受

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地