2021中考语文二轮 八上 文言文专项复习 《孟子》三章《生于忧患死于安乐》课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021中考语文二轮 八上 文言文专项复习 《孟子》三章《生于忧患死于安乐》课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 98.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-19 17:17:20 | ||

图片预览

文档简介

生于忧患,死于安乐

【知识回顾·基础梳理】

1.通假字。

(1)曾益其所不能

同 , 。 ?

(2)衡于虑

同 , 。 ?

(3)入则无法家拂士

同 , 。 ?

2.古今异义。

(1)举于版筑之间

古义: 。 今义:建筑、修路。

(2)管夷吾举于士

古义: 。今义:士兵,士官。 ?

曾

增

增加

衡

横

梗塞、不顺

拂

弼

辅佐

狱官

捣土用的杵

【知识回顾·基础梳理】

?

?(3)故天将降大任于是人也

古义: 。今义:判断动词。

?(4)征于色

古义:__________ 。今义 :走远路,征求。

(5)所以动心忍性

古义 : __________ 今义 :表因果关系的关联词。

这样的

征验,表现

用这些来...

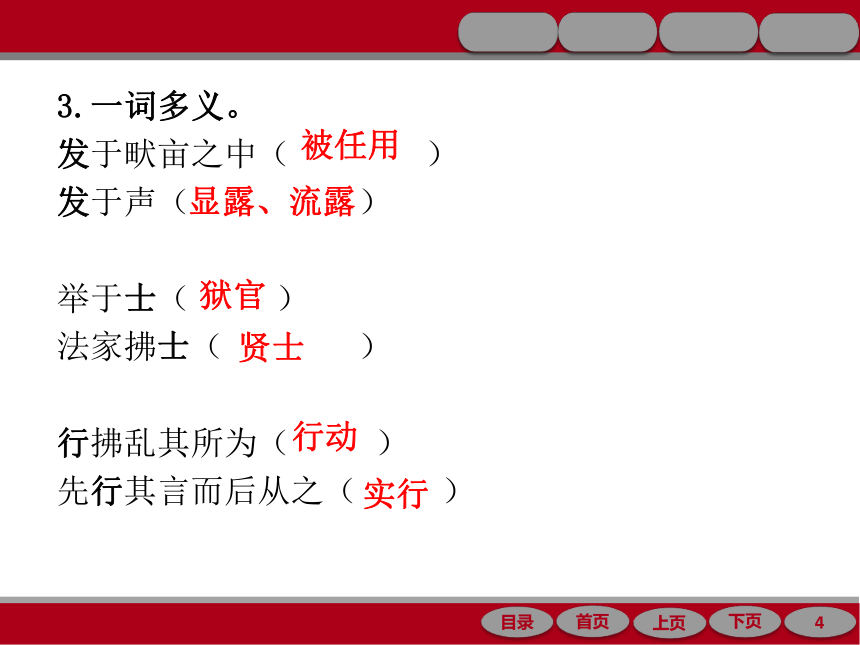

3.一词多义。

发于畎亩之中( )

发于声( )

?

举于士( )

法家拂士( )

?

行拂乱其所为( )

先行其言而后从之( )

被任用

显露、流露

狱官

贤士

行动

实行

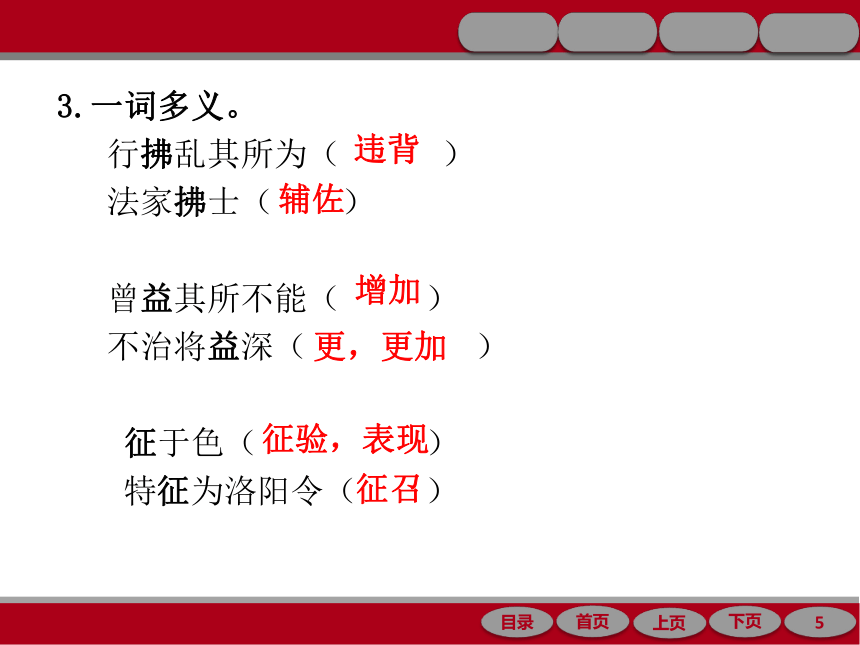

3.一词多义。

行拂乱其所为( )

法家拂士( )

?

曾益其所不能( )

不治将益深( )

?

征于色( )

特征为洛阳令( )

违背

辅佐

增加

更,更加

征验,表现

征召

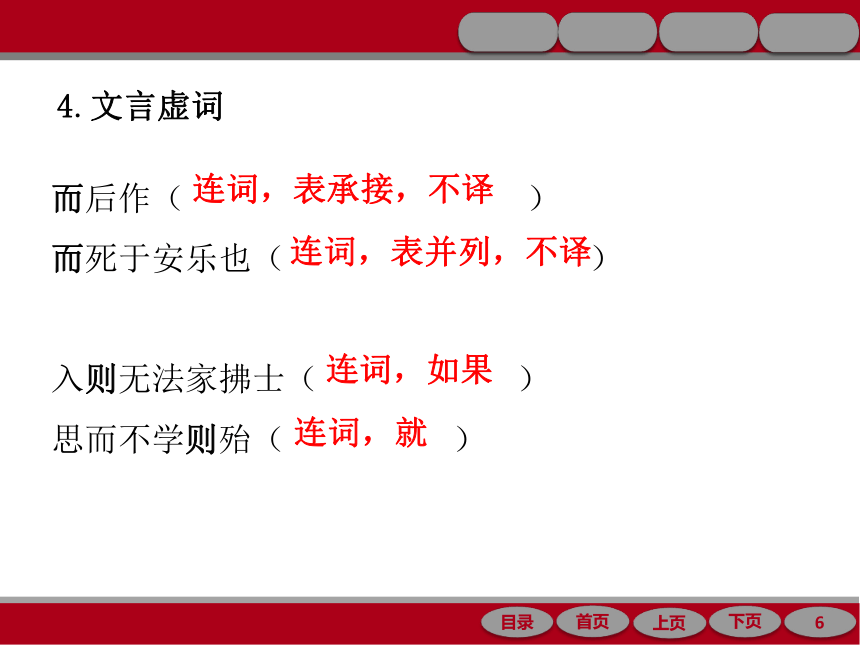

4.文言虚词

而后作( )

而死于安乐也( )

入则无法家拂士( )

思而不学则殆( )

连词,表承接,不译

连词,表并列,不译

连词,如果

连词,就

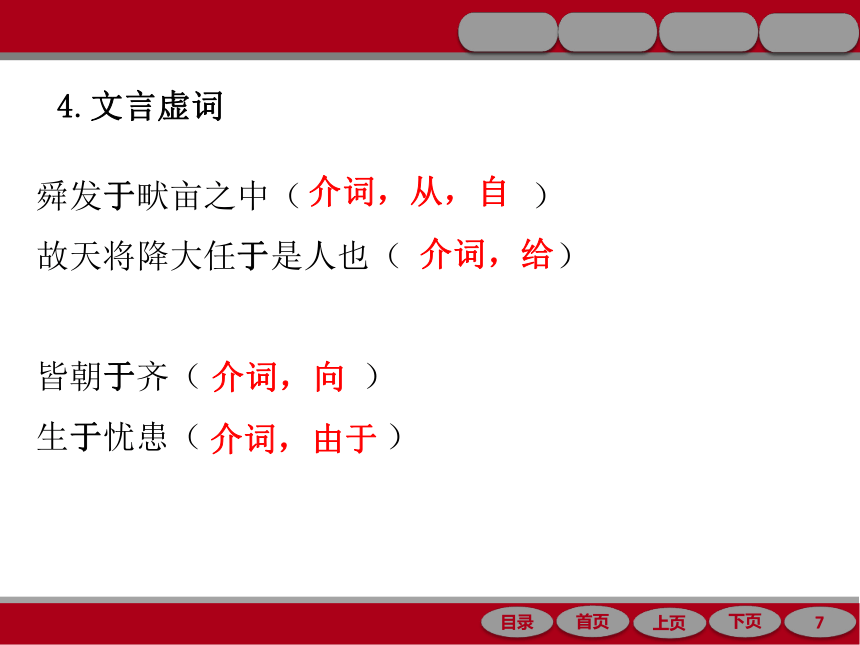

4.文言虚词

舜发于畎亩之中( )

故天将降大任于是人也( )

皆朝于齐( )

生于忧患( )

介词,从,自

介词,给

介词,向

介词,由于

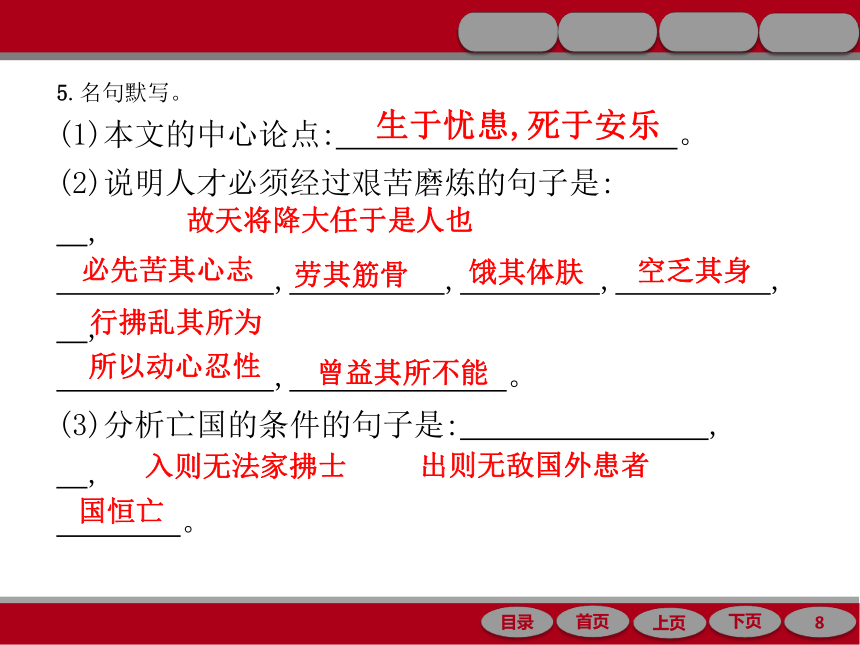

5.名句默写。

(1)本文的中心论点: 。 ?

(2)说明人才必须经过艰苦磨炼的句子是: ,

, , , , ,

, 。 ?

(3)分析亡国的条件的句子是: , ,

。

生于忧患,死于安乐

故天将降大任于是人也

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

空乏其身

行拂乱其所为

所以动心忍性

曾益其所不能

入则无法家拂士

出则无敌国外患者

国恒亡

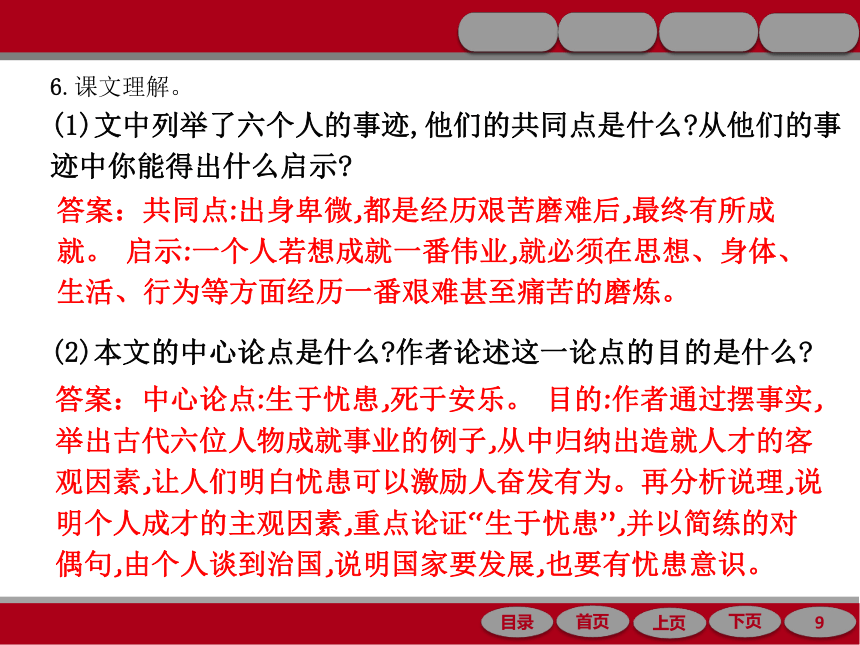

6.课文理解。

(1)文中列举了六个人的事迹,他们的共同点是什么?从他们的事迹中你能得出什么启示?

?

?

(2)本文的中心论点是什么?作者论述这一论点的目的是什么?

答案:共同点:出身卑微,都是经历艰苦磨难后,最终有所成就。 启示:一个人若想成就一番伟业,就必须在思想、身体、生活、行为等方面经历一番艰难甚至痛苦的磨炼。

答案:中心论点:生于忧患,死于安乐。 目的:作者通过摆事实,举出古代六位人物成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素,让人们明白忧患可以激励人奋发有为。再分析说理,说明个人成才的主观因素,重点论证“生于忧患”,并以简练的对偶句,由个人谈到治国,说明国家要发展,也要有忧患意识。

6.课文理解。

(3)结合课文内容说说你对 “生于忧患而死于安乐”的理解并分别另举一两个事例来证明这两个观点。

?

?

参考答案: “生于忧患而死于安乐”是说,忧患和磨难可以使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐则会让一个人不思进取,使一个国家衰败灭亡。越王勾践和吴王夫差的故事就能证明这一观点。吴越交战,越国战败,越王勾践立志发愤图强,准备复仇。他卧薪尝胆,就是怕舒适的生活消磨了自己的志气。他还亲自到田间与农夫一起劳作,他的妻子也纺线织布。经过“十年生聚,十年教训”,越国已经恢复元气,兵强马壮,具备了复仇的条件。反观吴王夫差,战胜越国之后,以为忧患已除,生活骄奢淫逸,狂妄自大,最终为勾践所败,身死而国灭。

6.课文理解。

(4) 《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

参考答案:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”,用同样的句式连举六例,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

【链接中考】

一、默写填空。

1.孟子在《生于忧患,死于安乐》中,从“ , ”从两个方面论证了国家常常会灭亡的原因。

2.孟子在《生于忧患,死于安乐》一文中认为,一个人经历过磨难砥砺的益处是________________,____________________。

入则无法家拂士 出则无敌国外患者

所以动心忍性 曾益其所不能

【链接中考】

二、选择。

1.下列各句中,朗读节奏划分正确的一项是( )

A.管夷吾/举/于士 B.曾益/其所/不能

C.必/先苦/其心志 D.出则/无敌国/外患者

2.下列句子加点词语解释有误的一项是( )

A. 舜发于畎亩之中(兴起,指被任用)

B. 人恒过,然后能改(犯错误)

C. 饿其体肤(饥饿)

D. 征于色,发于声,而后喻(了解,明白)

A

C

【链接中考】

二、选择。

3.下列对文章内容和写法的理解分析,不正确的一项是( )

A.文章的开头运用了排比句式,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

B.文章先列举实例,再依据实例讲道理.最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。

C.文章列举六个成功人士的事例,意在论述发现人才、培养人才的重要性。

D.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话表达的观点与本文的论点是一致的。

C

【链接中考】

三、把下面的文言语句翻译成现代汉语。

1. 所以动心忍性,曾益其所不能。

译文:

2. 困于心,衡于虑,而后作。

译文:

(通过这些)使他的心受到震撼,使他的性格坚韧起来,以不断增加他的才干。

内心忧困,思虑梗塞,然后有所作为。

【链接中考】

四、问题探究

1.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

?

?

首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,才能“动心忍性,曾益其所不能”。其次,还要重视人的主观因素,做到“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”。最后,只有主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

【模拟仿真】

一、默写填空

在《生于忧患,死于安乐》中,孟子从内外两方面阐明国家走向灭亡的原因的句子是 :“ , 。 ”

2.孟子在《生于忧患,死于安乐》中,用“ , ”阐述了磨难的意义。

3.欧阳修说“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。孟子也说过意思相近的一句话,这句话是:“ 。 ”

?

?

入则无法家拂士 出则无敌国外患者

动心忍性 曾益其所不能

然后知生于忧患而死于安乐也

【模拟仿真】

二、选择。

1.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A傅说/举于版筑之中 B盖/竹柏影也

C一怒而/诸侯惧 D实是/欲界之仙都

2.下列各句中,加点字的解释不正确的项是( )

A.胶鬲举于鱼盐之中(被起用)

B.管夷吾举于士(狱官)

C.行拂乱其所为(辅佐)

D.入则无法家拂士(在国内)

C

C

【模拟仿真】

二、选择。

3.下面对文章的理解,不正确的项是( )

A.文章第1段用排比的方法,列举六个历史人物的事例,强调了“逆境能成才”的重要性。

B.文章第1段从所举事例中归纳出“天将降大任于是人也”的结论,增强了说服力。

C.文章第2段主要从反面论证人应有“死于安乐”的心态,提出中心论点。

D.文章层层递进,步步深入,结构清晰,论证极为有力。

C

【模拟仿真】

三.用现代汉语写出下面文言语句的大意。

1.劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

译文:

2.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

译文:

?

(一个国家)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺。

【模拟仿真】

?

四、问题探究

联系实际,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”这一观点的理解 ”。

?参考答案:“ 生于忧患,死于安乐”这一观点,不仅为历史上无数事实所证明,也为当今无数事实所证明。因此,我们必须保持清醒的头脑,不能沉湎于舒适安乐的生活之中,人人都要有忧患意识,只有这样才能振作精神,奋发有为。否则,就有国破家亡的危险。

【知识回顾·基础梳理】

1.通假字。

(1)曾益其所不能

同 , 。 ?

(2)衡于虑

同 , 。 ?

(3)入则无法家拂士

同 , 。 ?

2.古今异义。

(1)举于版筑之间

古义: 。 今义:建筑、修路。

(2)管夷吾举于士

古义: 。今义:士兵,士官。 ?

曾

增

增加

衡

横

梗塞、不顺

拂

弼

辅佐

狱官

捣土用的杵

【知识回顾·基础梳理】

?

?(3)故天将降大任于是人也

古义: 。今义:判断动词。

?(4)征于色

古义:__________ 。今义 :走远路,征求。

(5)所以动心忍性

古义 : __________ 今义 :表因果关系的关联词。

这样的

征验,表现

用这些来...

3.一词多义。

发于畎亩之中( )

发于声( )

?

举于士( )

法家拂士( )

?

行拂乱其所为( )

先行其言而后从之( )

被任用

显露、流露

狱官

贤士

行动

实行

3.一词多义。

行拂乱其所为( )

法家拂士( )

?

曾益其所不能( )

不治将益深( )

?

征于色( )

特征为洛阳令( )

违背

辅佐

增加

更,更加

征验,表现

征召

4.文言虚词

而后作( )

而死于安乐也( )

入则无法家拂士( )

思而不学则殆( )

连词,表承接,不译

连词,表并列,不译

连词,如果

连词,就

4.文言虚词

舜发于畎亩之中( )

故天将降大任于是人也( )

皆朝于齐( )

生于忧患( )

介词,从,自

介词,给

介词,向

介词,由于

5.名句默写。

(1)本文的中心论点: 。 ?

(2)说明人才必须经过艰苦磨炼的句子是: ,

, , , , ,

, 。 ?

(3)分析亡国的条件的句子是: , ,

。

生于忧患,死于安乐

故天将降大任于是人也

必先苦其心志

劳其筋骨

饿其体肤

空乏其身

行拂乱其所为

所以动心忍性

曾益其所不能

入则无法家拂士

出则无敌国外患者

国恒亡

6.课文理解。

(1)文中列举了六个人的事迹,他们的共同点是什么?从他们的事迹中你能得出什么启示?

?

?

(2)本文的中心论点是什么?作者论述这一论点的目的是什么?

答案:共同点:出身卑微,都是经历艰苦磨难后,最终有所成就。 启示:一个人若想成就一番伟业,就必须在思想、身体、生活、行为等方面经历一番艰难甚至痛苦的磨炼。

答案:中心论点:生于忧患,死于安乐。 目的:作者通过摆事实,举出古代六位人物成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素,让人们明白忧患可以激励人奋发有为。再分析说理,说明个人成才的主观因素,重点论证“生于忧患”,并以简练的对偶句,由个人谈到治国,说明国家要发展,也要有忧患意识。

6.课文理解。

(3)结合课文内容说说你对 “生于忧患而死于安乐”的理解并分别另举一两个事例来证明这两个观点。

?

?

参考答案: “生于忧患而死于安乐”是说,忧患和磨难可以使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐则会让一个人不思进取,使一个国家衰败灭亡。越王勾践和吴王夫差的故事就能证明这一观点。吴越交战,越国战败,越王勾践立志发愤图强,准备复仇。他卧薪尝胆,就是怕舒适的生活消磨了自己的志气。他还亲自到田间与农夫一起劳作,他的妻子也纺线织布。经过“十年生聚,十年教训”,越国已经恢复元气,兵强马壮,具备了复仇的条件。反观吴王夫差,战胜越国之后,以为忧患已除,生活骄奢淫逸,狂妄自大,最终为勾践所败,身死而国灭。

6.课文理解。

(4) 《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

参考答案:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”,用同样的句式连举六例,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

【链接中考】

一、默写填空。

1.孟子在《生于忧患,死于安乐》中,从“ , ”从两个方面论证了国家常常会灭亡的原因。

2.孟子在《生于忧患,死于安乐》一文中认为,一个人经历过磨难砥砺的益处是________________,____________________。

入则无法家拂士 出则无敌国外患者

所以动心忍性 曾益其所不能

【链接中考】

二、选择。

1.下列各句中,朗读节奏划分正确的一项是( )

A.管夷吾/举/于士 B.曾益/其所/不能

C.必/先苦/其心志 D.出则/无敌国/外患者

2.下列句子加点词语解释有误的一项是( )

A. 舜发于畎亩之中(兴起,指被任用)

B. 人恒过,然后能改(犯错误)

C. 饿其体肤(饥饿)

D. 征于色,发于声,而后喻(了解,明白)

A

C

【链接中考】

二、选择。

3.下列对文章内容和写法的理解分析,不正确的一项是( )

A.文章的开头运用了排比句式,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

B.文章先列举实例,再依据实例讲道理.最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。

C.文章列举六个成功人士的事例,意在论述发现人才、培养人才的重要性。

D.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话表达的观点与本文的论点是一致的。

C

【链接中考】

三、把下面的文言语句翻译成现代汉语。

1. 所以动心忍性,曾益其所不能。

译文:

2. 困于心,衡于虑,而后作。

译文:

(通过这些)使他的心受到震撼,使他的性格坚韧起来,以不断增加他的才干。

内心忧困,思虑梗塞,然后有所作为。

【链接中考】

四、问题探究

1.孟子认为造就人才的客观因素和主观因素分别是什么?请用自己的话概括。

?

?

首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,才能“动心忍性,曾益其所不能”。其次,还要重视人的主观因素,做到“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”。最后,只有主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

【模拟仿真】

一、默写填空

在《生于忧患,死于安乐》中,孟子从内外两方面阐明国家走向灭亡的原因的句子是 :“ , 。 ”

2.孟子在《生于忧患,死于安乐》中,用“ , ”阐述了磨难的意义。

3.欧阳修说“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。孟子也说过意思相近的一句话,这句话是:“ 。 ”

?

?

入则无法家拂士 出则无敌国外患者

动心忍性 曾益其所不能

然后知生于忧患而死于安乐也

【模拟仿真】

二、选择。

1.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A傅说/举于版筑之中 B盖/竹柏影也

C一怒而/诸侯惧 D实是/欲界之仙都

2.下列各句中,加点字的解释不正确的项是( )

A.胶鬲举于鱼盐之中(被起用)

B.管夷吾举于士(狱官)

C.行拂乱其所为(辅佐)

D.入则无法家拂士(在国内)

C

C

【模拟仿真】

二、选择。

3.下面对文章的理解,不正确的项是( )

A.文章第1段用排比的方法,列举六个历史人物的事例,强调了“逆境能成才”的重要性。

B.文章第1段从所举事例中归纳出“天将降大任于是人也”的结论,增强了说服力。

C.文章第2段主要从反面论证人应有“死于安乐”的心态,提出中心论点。

D.文章层层递进,步步深入,结构清晰,论证极为有力。

C

【模拟仿真】

三.用现代汉语写出下面文言语句的大意。

1.劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

译文:

2.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

译文:

?

(一个国家)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君主的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺。

【模拟仿真】

?

四、问题探究

联系实际,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”这一观点的理解 ”。

?参考答案:“ 生于忧患,死于安乐”这一观点,不仅为历史上无数事实所证明,也为当今无数事实所证明。因此,我们必须保持清醒的头脑,不能沉湎于舒适安乐的生活之中,人人都要有忧患意识,只有这样才能振作精神,奋发有为。否则,就有国破家亡的危险。