2021中考语文二轮 文言文复习 九下《鱼我所欲也》课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021中考语文二轮 文言文复习 九下《鱼我所欲也》课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 10:45:39 | ||

图片预览

文档简介

鱼我所欲也

《孟子》

1、选自《孟子·告子上》,题目是编者加的。

2、《孟子》是儒家经典之一,是孟子和几位弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。《孟子》和《大学》《中庸》《论语》合为“四书”。

3、孟子(前372——前289),名珂,字子舆,战国时期邹国(今山东邹县)人。我国古代著名思想家、教育家。后人把他与孔子并称为“孔孟”,并尊其为“亚圣”。

壹

作家作品

贰

文言常识

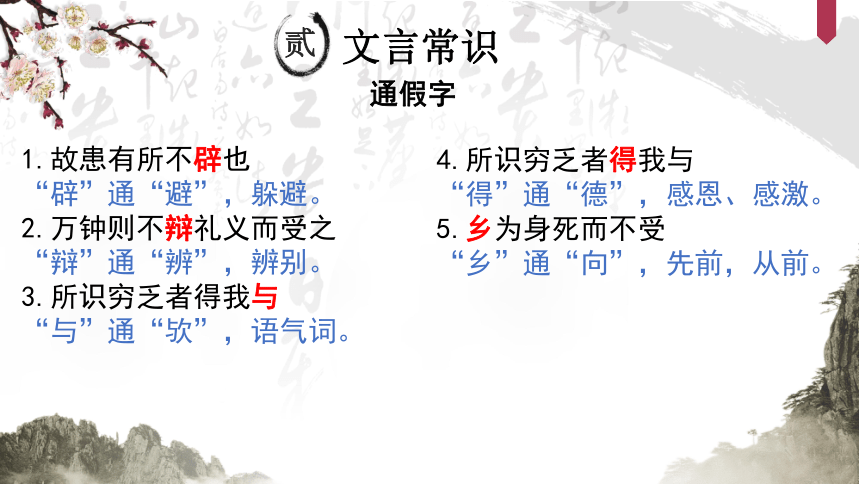

1.故患有所不辟也

“辟”通“避”,躲避。

2.万钟则不辩礼义而受之

“辩”通“辨”,辨别。

3.所识穷乏者得我与

“与”通“欤”,语气词。

4.所识穷乏者得我与

“得”通“德”,感恩、感激。

5.乡为身死而不受

“乡”通“向”,先前,从前。

通假字

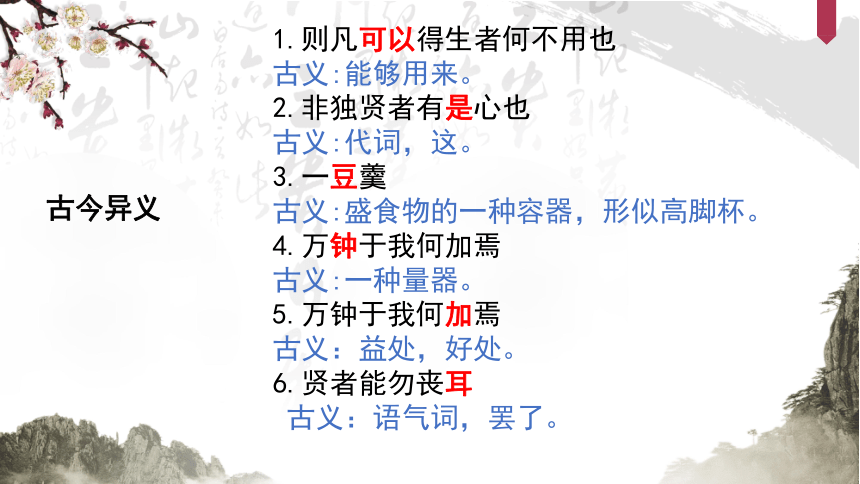

1.则凡可以得生者何不用也

古义:能够用来。

2.非独贤者有是心也

古义:代词,这。

3.一豆羹

古义:盛食物的一种容器,形似高脚杯。

4.万钟于我何加焉

古义:一种量器。

5.万钟于我何加焉

古义:益处,好处。

6.贤者能勿丧耳

古义:语气词,罢了。

古今异义

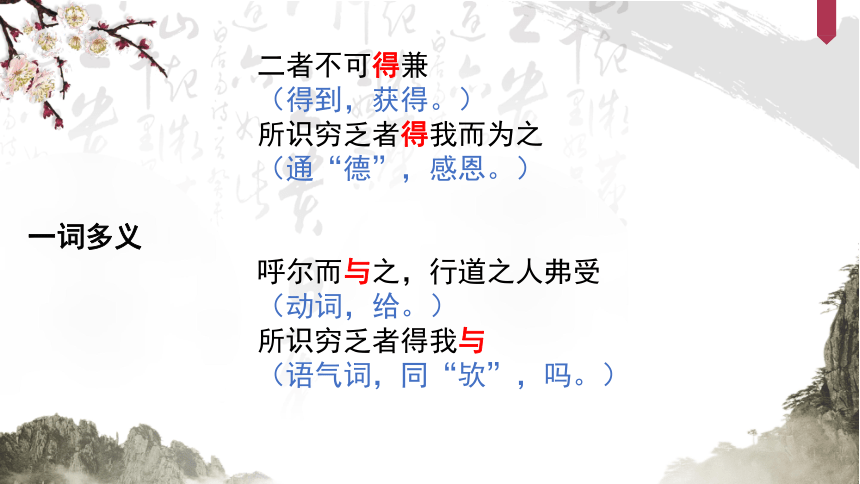

一词多义

二者不可得兼

(得到,获得。)

所识穷乏者得我而为之

(通“德”,感恩。)

呼尔而与之,行道之人弗受

(动词,给。)

所识穷乏者得我与

(语气词,同“欤”,吗。)

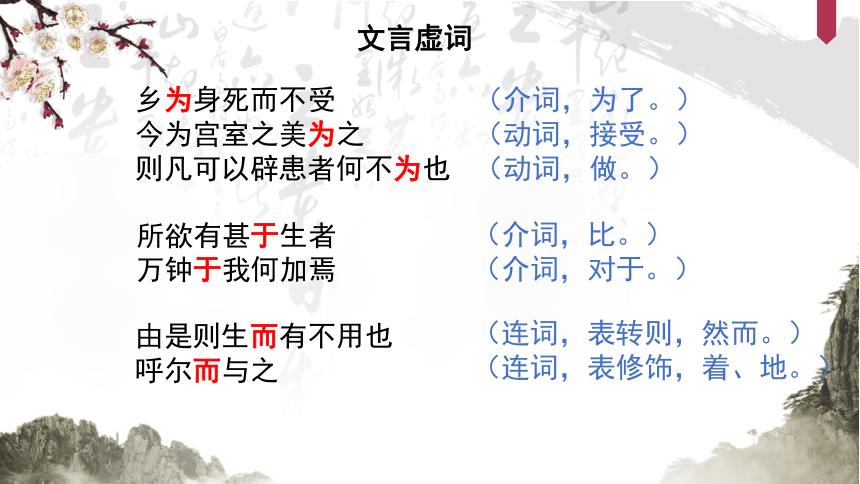

文言虚词

乡为身死而不受

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

(介词,为了。)

(动词,接受。)

(动词,做。)

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

(介词,比。)

(介词,对于。)

由是则生而有不用也

呼尔而与之

(连词,表转则,然而。)

(连词,表修饰,着、地。)

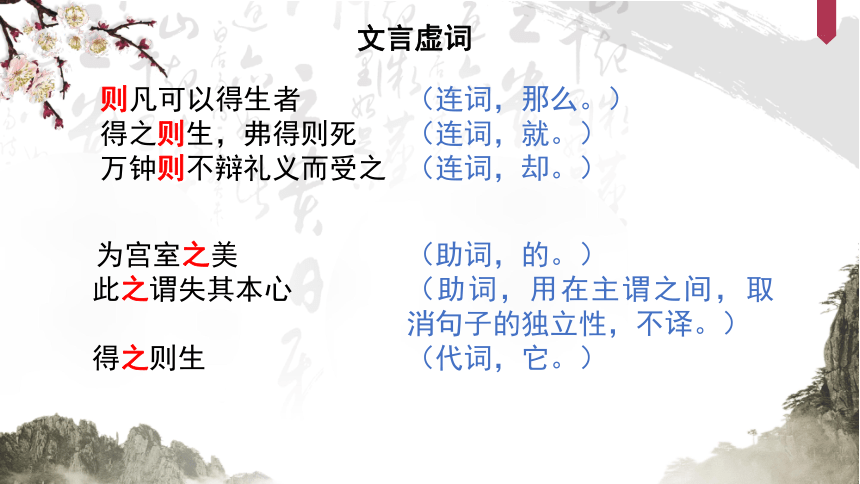

文言虚词

(连词,那么。)

(连词,就。)

(连词,却。)

(助词,的。)

(助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,不译。)

(代词,它。)

则凡可以得生者

得之则生,弗得则死

万钟则不辩礼义而受之

为宫室之美

此之谓失其本心

得之则生

中考链接

叁

默写填空。

1.《鱼我所欲也》中的“ ”与“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”表达的人生追求相同。

2.面对元朝统治者高官厚禄的诱惑,文天祥断然拒绝,因为他深知背信弃义换来的高官厚禄,不值一文!正如孟子在《鱼我所欲也》中所说的:“ , !”

答案:1、舍生而取义者也;

2、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

二、选择。

1.下列句子中画线词的意思相同的一项是( )

A.二者不可得兼 所识穷乏者得我与

B.由是则生而有不用也 蹴尔而与之,乞人不屑也

C.行道之人弗受 为宫室之美

D.是亦不可以已乎 吾既已言之王矣

2.下列句子的朗读停顿不正确的一项是( )

A.如使人之所欲/莫甚于生 B.由是/则生而有不用也

C.此之谓/失其本心 D.今为所识穷乏者得/我而为之

C

D

答案:1.不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

2.(可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨是否符合礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢!

三、把下面的文言语句翻译成现代汉语。

1.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

2.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

译文:

四、问题探究

1. 孟子提倡的“舍生取义’曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要“珍爱生命”,教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,你是怎样看待这一问题的?

参考:人的生命是宝贵的,我们应当要珍惜这仅有的一次生命。但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,要与坏人斗争的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对自己生命的威胁。

模拟仿真

肆

默写填空。

1.《鱼我所欲也》中认为一个人能做到舍生取义的句子是:“ , 。”

2.“生,亦我所欲也;义亦我所欲也。 , 。”这是无数仁人志士面对生死,做出的无悔选择。

答案:1、是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

2、二者不可得兼,舍生而取义者也。

选择。

1.下列语句中,画线词语的解释不正确的一项是( )

A.故患有所不辟也(同“避”,躲避) B.蹴尔而与之(踩踏)

C.万钟于我何加焉(增加) D.是亦不可以已乎(停止)

2.下列句子中,朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.乡为身死/而不受 B.是/亦不可以已乎

C.由是则生而/有不用也 D.鱼/我所欲也

C

C

3.下面对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章第1段以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,以鱼与熊掌“不可得兼”,比喻生与义“不可得兼”,意在提出“舍生而取义”这一论点。

B.文章在第1段中论证“舍生而取义”的观点中,作者反复强调的“有甚于生者”,指的是“义”;“有甚于死者”,指的是“不义”。

C.文章第2段“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是不食嗟来之食的人用毁灭生命而发出的豪言壮语,可谓慷慨激昂,为金石之声,铮铮作响。

D.文章运用精妙的比喻、精当的对比、精彩的排比,对同一论题进行多角度、多层次的论述,语言纵横驰骋,气势恢宏,富有穿透力和鼓动性。

答案:C。

三、将下列文言语句翻译成现代汉语。

1.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

译文:

2.是亦不可以已乎,此之谓失其本心。

译文:

参考1.生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事。

2.这种(做法)不也可以停止了吗?这就是所说的失去了人的羞恶之心。

四、问题探究。

1.应如何理解文中所说的“勿丧”与“失其本心”?

答案:第1段结尾的“贤者能勿丧耳”和第2段结尾的“此之谓失其本心”都是全文的重点语句,具有结论性质。“勿丧”,是指贤者会保持与生俱来的 “羞恶之心”,不让它丢失;相反,“失其本心”正是丢失了“羞恶之心”。

2.文章的中心论点是?是如何提出的?

答案:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”和“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可得兼,取其中最美味者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。

感

谢

聆

听

《孟子》

1、选自《孟子·告子上》,题目是编者加的。

2、《孟子》是儒家经典之一,是孟子和几位弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。《孟子》和《大学》《中庸》《论语》合为“四书”。

3、孟子(前372——前289),名珂,字子舆,战国时期邹国(今山东邹县)人。我国古代著名思想家、教育家。后人把他与孔子并称为“孔孟”,并尊其为“亚圣”。

壹

作家作品

贰

文言常识

1.故患有所不辟也

“辟”通“避”,躲避。

2.万钟则不辩礼义而受之

“辩”通“辨”,辨别。

3.所识穷乏者得我与

“与”通“欤”,语气词。

4.所识穷乏者得我与

“得”通“德”,感恩、感激。

5.乡为身死而不受

“乡”通“向”,先前,从前。

通假字

1.则凡可以得生者何不用也

古义:能够用来。

2.非独贤者有是心也

古义:代词,这。

3.一豆羹

古义:盛食物的一种容器,形似高脚杯。

4.万钟于我何加焉

古义:一种量器。

5.万钟于我何加焉

古义:益处,好处。

6.贤者能勿丧耳

古义:语气词,罢了。

古今异义

一词多义

二者不可得兼

(得到,获得。)

所识穷乏者得我而为之

(通“德”,感恩。)

呼尔而与之,行道之人弗受

(动词,给。)

所识穷乏者得我与

(语气词,同“欤”,吗。)

文言虚词

乡为身死而不受

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

(介词,为了。)

(动词,接受。)

(动词,做。)

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

(介词,比。)

(介词,对于。)

由是则生而有不用也

呼尔而与之

(连词,表转则,然而。)

(连词,表修饰,着、地。)

文言虚词

(连词,那么。)

(连词,就。)

(连词,却。)

(助词,的。)

(助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,不译。)

(代词,它。)

则凡可以得生者

得之则生,弗得则死

万钟则不辩礼义而受之

为宫室之美

此之谓失其本心

得之则生

中考链接

叁

默写填空。

1.《鱼我所欲也》中的“ ”与“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”表达的人生追求相同。

2.面对元朝统治者高官厚禄的诱惑,文天祥断然拒绝,因为他深知背信弃义换来的高官厚禄,不值一文!正如孟子在《鱼我所欲也》中所说的:“ , !”

答案:1、舍生而取义者也;

2、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

二、选择。

1.下列句子中画线词的意思相同的一项是( )

A.二者不可得兼 所识穷乏者得我与

B.由是则生而有不用也 蹴尔而与之,乞人不屑也

C.行道之人弗受 为宫室之美

D.是亦不可以已乎 吾既已言之王矣

2.下列句子的朗读停顿不正确的一项是( )

A.如使人之所欲/莫甚于生 B.由是/则生而有不用也

C.此之谓/失其本心 D.今为所识穷乏者得/我而为之

C

D

答案:1.不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

2.(可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨是否符合礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢!

三、把下面的文言语句翻译成现代汉语。

1.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

2.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

译文:

四、问题探究

1. 孟子提倡的“舍生取义’曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要“珍爱生命”,教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,你是怎样看待这一问题的?

参考:人的生命是宝贵的,我们应当要珍惜这仅有的一次生命。但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,要与坏人斗争的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对自己生命的威胁。

模拟仿真

肆

默写填空。

1.《鱼我所欲也》中认为一个人能做到舍生取义的句子是:“ , 。”

2.“生,亦我所欲也;义亦我所欲也。 , 。”这是无数仁人志士面对生死,做出的无悔选择。

答案:1、是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

2、二者不可得兼,舍生而取义者也。

选择。

1.下列语句中,画线词语的解释不正确的一项是( )

A.故患有所不辟也(同“避”,躲避) B.蹴尔而与之(踩踏)

C.万钟于我何加焉(增加) D.是亦不可以已乎(停止)

2.下列句子中,朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.乡为身死/而不受 B.是/亦不可以已乎

C.由是则生而/有不用也 D.鱼/我所欲也

C

C

3.下面对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章第1段以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,以鱼与熊掌“不可得兼”,比喻生与义“不可得兼”,意在提出“舍生而取义”这一论点。

B.文章在第1段中论证“舍生而取义”的观点中,作者反复强调的“有甚于生者”,指的是“义”;“有甚于死者”,指的是“不义”。

C.文章第2段“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是不食嗟来之食的人用毁灭生命而发出的豪言壮语,可谓慷慨激昂,为金石之声,铮铮作响。

D.文章运用精妙的比喻、精当的对比、精彩的排比,对同一论题进行多角度、多层次的论述,语言纵横驰骋,气势恢宏,富有穿透力和鼓动性。

答案:C。

三、将下列文言语句翻译成现代汉语。

1.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

译文:

2.是亦不可以已乎,此之谓失其本心。

译文:

参考1.生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事。

2.这种(做法)不也可以停止了吗?这就是所说的失去了人的羞恶之心。

四、问题探究。

1.应如何理解文中所说的“勿丧”与“失其本心”?

答案:第1段结尾的“贤者能勿丧耳”和第2段结尾的“此之谓失其本心”都是全文的重点语句,具有结论性质。“勿丧”,是指贤者会保持与生俱来的 “羞恶之心”,不让它丢失;相反,“失其本心”正是丢失了“羞恶之心”。

2.文章的中心论点是?是如何提出的?

答案:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”和“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可得兼,取其中最美味者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。

感

谢

聆

听