统编版历史九年级上册第三、四单元达标测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史九年级上册第三、四单元达标测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 08:44:10 | ||

图片预览

文档简介

第三、四单元达标测试卷

一、选择题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1. 小红写了一篇小论文,其关键词有“基督教”“法兰克王国”“庄园”“大学”“《查士丁尼法典》”“拜占庭帝国”。她研究的主题是( )

A. 封建时代的欧洲 B. 罗马帝国的兴衰

C. 封建时代的亚洲 D. 古代希腊文明

2. 法兰克王国的宫相矮子丕平在教会的帮助下篡位成功。为表达感恩之情,他多次进攻与教皇作对的人,并把罗马到拉文纳的一片土地奉献给教皇,史称“丕平献土”。这说明( )

A. 中世纪基督教会的发展与封建王权联系密切

B. 教皇的魅力很大

C. 中世纪的基督教会加紧对人民进行精神统治

D. 丕平懂得知恩图报

3. 1077年1月,神圣罗马帝国皇帝亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向罗马教皇格列高利七世“忏悔罪过”。三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅,而这位教皇出身于皮鞋手工制作之家,这就是西欧中世纪非常著名的“卡诺莎之行”。这一事件可以说明( )

A. 罗马教皇出身于贫民家庭

B. 德皇丧失了王权地位

C. 中世纪教会权力高于世俗王权

D. 王权与教权没有矛盾

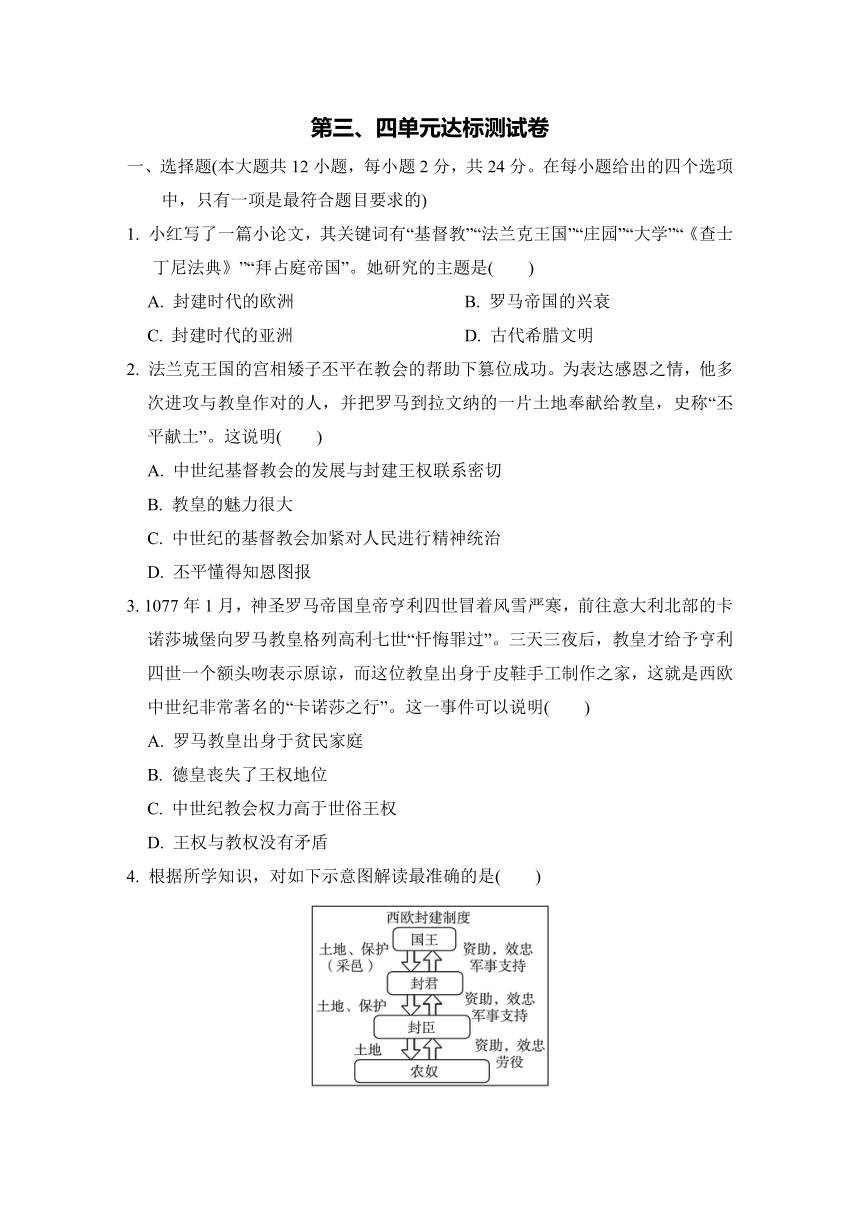

4. 根据所学知识,对如下示意图解读最准确的是( )

A. 西欧封建制度与西周封建制度的本质相同

B. 城市成为西欧封建社会的政治、经济中心

C. 庄园已成为西欧封建制度的基本经济单位

D. 中世纪西欧封君与封臣间互有权利、义务

5. “庄园规模大小不等,有的庄园就是一个自然村落,有的包括好几个村落。庄园里有封建领主的堡垒、教堂、农奴的茅舍,有铁匠铺、木工房、酿酒坊等各种手工作坊,还有牲畜圈、磨坊、菜园、池塘、树林、草地。”这段文字反映了中世纪西欧庄园的特点是( )

A. 开放式的经济实体

B. 以商品经济为主的经济实体

C. 自给自足的经济实体

D. 以手工业经济为主的实体

6. 中世纪有一句著名的谚语:“城市的空气使人自由。”这说明中世纪的城市( )

A. 取得自治权以后完全摆脱了国王和领主的控制

B. 市民享有自由,领主不得令其变回农奴

C. 环境优美,无空气污染,利于人类生存

D. 文化氛围十分浓厚,自由精神广泛传播

7. 德国的一位法学家说:“罗马曾经三次征服世界:第一次以武力,第二次以宗教,第三次则以法律。而这第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的一次。”对“第三次征服”理解正确的是( )

A. 开创了西方人文思想的先河

B. 进行了民主政治的最早尝试

C. 奠定了西方法律传统的基础

D. 提供了治理大国的成功经验

8. 《查士丁尼法典》要求“人人都应安分守法”,否则要依法给予严厉制裁;法典还特别强调奴隶必须听命于他的主人,不允许有任何的反抗。这些规定说明( )

A. 法典保护私有财产不受侵犯

B. 法典是适用于罗马帝国境内各族人民的万民法

C. 法典注重调解民事纠纷

D. 法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务

9. 12世纪晚期,击败平氏武士集团,获得“征夷大将军”称号并建立镰仓幕府统治的是( )

A B C D

10. 比较法是历史学习和研究的一种重要方法。日本大化改新与法兰克王国对土地分封形式的改革相比较,共同之处是( )

A. 都建立起中央集权的天皇制封建国家

B. 国家都将土地分给公民,得到土地的公民向国家缴纳赋税

C. 都通过改革形成严格的等级制度

D. 都属于封建性质的改革,促进了本国封建制度的形成

11. “阿拉伯文明远远算不上人类的‘古文明’。但是,它在公元7世纪之后以一往无前的气魄征服过好几个‘古文明’,直到今天还保持着巨大的空间体量和严整的礼拜仪式,成为当代世界文明中特别重要的一员。”下列对阿拉伯国家及其文明的分析,正确的是( )

A. 阿拉伯文明的成就明显逊色于“古文明”

B. 阿拉伯文明征服过包括中国文明在内的“古文明”

C. 阿拉伯帝国是当时世界上疆域最大的帝国

D. 阿拉伯人发明了从0到9的计数法

12. “阿拉伯在后古典时代的远距离贸易往来中占有突出地位。公元3世纪以后,阿拉伯成为东方的中国和印度与西方的波斯和拜占庭之间的贸易往来中日益重要的链条。”这则材料( )

A. 肯定了阿拉伯在古代文明交流中的纽带地位

B. 赞叹了阿拉伯创造的灿烂文化

C. 指明了伊斯兰教在阿拉伯社会的重要作用

D. 谴责了阿拉伯帝国的侵略扩张

二、非选择题(每题12分,共36分)

13. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 封建关系的基础是土地……如果领主将一块土地赐予一个人,这个人就成了封臣……封臣的权利和对于土地的所有权与他在举行“臣服礼”时宣誓承担的义务是相对应的……“臣服礼”和“授职礼”可以算是封建制度中的契约。

材料二 由于生产力的发展……14世纪初起,庄园主纷纷放弃自营地,改为出租经营,货币地租流行,农奴也通过各种途径获得人身自由……庄园趋于瓦解。

——摘编自肖翠松《试析中世纪西欧庄园制瓦解的经济影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西欧封建关系的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西欧地租交付方式和农业生产组织方式出现的新变化,并分析引起该变化的原因。(4分)

(3)综合上述材料,概括这一时期西欧历史发展的主线。(2分)

14. 探究问题。(12分)

材料一 随着西欧生产力的提高,手工业逐渐发展起来。一些有专门手艺的农奴逃离封建庄园,到交通要道、渡口或寺院、城堡附近开设作坊,成为手工业者,商人也随之在这些地方聚集。为防御侵扰,他们在聚居地筑起栅栏或围墙,在此基础上,逐渐形成了新的工商业城市。

材料二 一些比较富裕的城市,就用金钱赎买的办法摆脱领主的统治;有的城市则采取武装斗争的手段;另一些城市则两种办法交替使用。米兰、琅城等都经过长期反复的斗争,才取得城市自治权利。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西欧新的城市形成的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出城市开展反封建斗争的主要目的。(2分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析西欧城市的兴起给西欧历史带来的深远影响。(6分)

15. 阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(12分)

材料一 646年,孝德天皇颁诏“改新”。诏书规定:废除贵族世袭制,实行“班田收授法”,以才选官……国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,受田人承担租税。

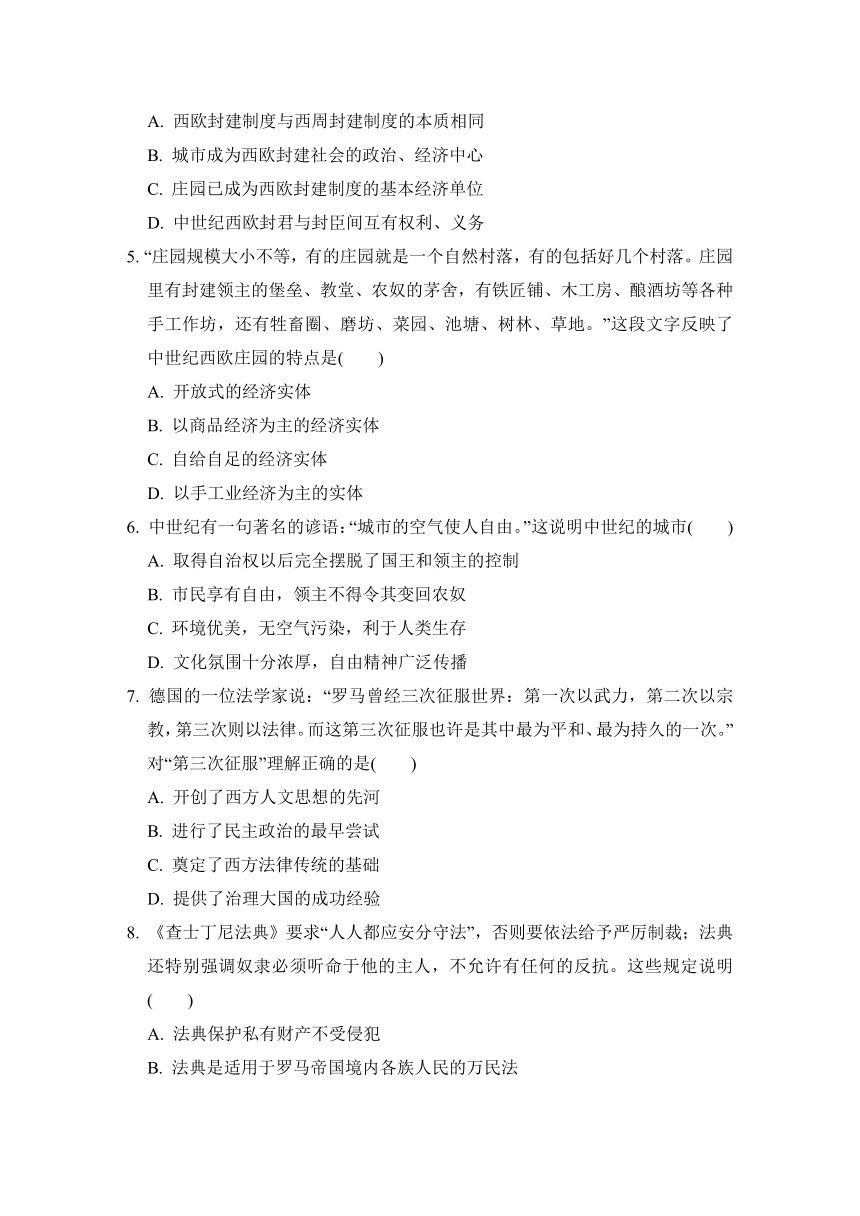

材料二

(1)结合所学知识,指出材料一反映的是历史上哪次改革的内容,并说明此次改革效仿当时哪一朝代的制度。(4分)

(2)结合所学知识,指出材料二反映的是中世纪西欧的哪一制度和此制度得以维系的纽带。(4分)

(3)结合材料一、二和所学知识,分析这两个事件对当时社会制度的共同影响。(4分)

答案

一、1. A 2. A

3. C 点拨:题干材料叙述的这一事件充分说明在中世纪的欧洲教权高于王权。故选C。

4. D 点拨:仔细观察图片并结合所学知识可知,8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,不再像以前那样无偿地赏赐,而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣,封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣。中世纪的西欧在以土地的封赐为纽带的基础上形成了严格的等级制度——封君封臣制。D符合题意。

5. C 点拨:依据题干材料可知,西欧封建庄园既有生产各种生产工具、生活必需品的手工作坊,又有进行饲养牲畜、加工面粉、种植蔬菜和养鱼等的场所,庄园内部能够自给自足。这反映了中世纪西欧庄园是自给自足的经济实体,故正确答案为C。

6. B 7. C

8. D 点拨:根据题干材料“特别强调奴隶必须听命于他的主人,不允许有任何的反抗”可以看出,法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务,故D项符合题意;ABC三项都与题干材料主旨不符。故选D。

9. B 10. D

11. C 点拨:“阿拉伯文明的成就明显逊色于‘古文明’”不符合史实,说法错误,A不符合题意;中国文明从未被阿拉伯文明征服过,“阿拉伯文明征服过包括中国文明在内的‘古文明’”说法错误,B不符合题意;古代印度人发明了从0到9的计数法,“阿拉伯人发明了从0到9的计数法”说法错误,D不符合题意。8世纪中期,阿拉伯帝国的版图横跨亚、欧、非三大洲,是当时世界上疆域最大的帝国,C说法正确。故选C。

12. A 点拨:根据“阿拉伯成为东方的中国和印度与西方的波斯和拜占庭之间的贸易往来中日益重要的链条”可知,题干材料肯定了阿拉伯在古代文明交流中的纽带地位,选项A符合题意;题干材料没有涉及赞叹阿拉伯创造的灿烂文化,选项B排除;题干材料没有涉及伊斯兰教,选项C排除;题干材料没有涉及谴责阿拉伯帝国的侵略扩张,选项D排除。

二、13. (1)特点:封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣,封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,有一定的契约意义。

(2)新变化:货币地租和租地农场出现。原因:生产力提高,商品经济发展。

(3)主线:封建制度的确立和衰落。

14. (1)原因:生产力提高,手工业逐渐发展起来;商业贸易发展,人口增长。

(2)目的:获得城市自治权。

(3)影响:经济上,城市的发展使商业迅速发展,西欧单一的经济结构趋向多元化。政治上,城市成为西欧封建社会中新的政治力量,城市往往与国王结盟,共同对付国内的封建大贵族,从而加速了国家的统一。文化上,随着城市的繁荣发展,城市文化应运而生,为日后的文艺复兴奠定了基础。

15. (1)日本的大化改新。唐朝。

(2)西欧封建等级制度。土地。

(3)都使当时的社会制度由奴隶制变为封建制。

一、选择题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1. 小红写了一篇小论文,其关键词有“基督教”“法兰克王国”“庄园”“大学”“《查士丁尼法典》”“拜占庭帝国”。她研究的主题是( )

A. 封建时代的欧洲 B. 罗马帝国的兴衰

C. 封建时代的亚洲 D. 古代希腊文明

2. 法兰克王国的宫相矮子丕平在教会的帮助下篡位成功。为表达感恩之情,他多次进攻与教皇作对的人,并把罗马到拉文纳的一片土地奉献给教皇,史称“丕平献土”。这说明( )

A. 中世纪基督教会的发展与封建王权联系密切

B. 教皇的魅力很大

C. 中世纪的基督教会加紧对人民进行精神统治

D. 丕平懂得知恩图报

3. 1077年1月,神圣罗马帝国皇帝亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向罗马教皇格列高利七世“忏悔罪过”。三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅,而这位教皇出身于皮鞋手工制作之家,这就是西欧中世纪非常著名的“卡诺莎之行”。这一事件可以说明( )

A. 罗马教皇出身于贫民家庭

B. 德皇丧失了王权地位

C. 中世纪教会权力高于世俗王权

D. 王权与教权没有矛盾

4. 根据所学知识,对如下示意图解读最准确的是( )

A. 西欧封建制度与西周封建制度的本质相同

B. 城市成为西欧封建社会的政治、经济中心

C. 庄园已成为西欧封建制度的基本经济单位

D. 中世纪西欧封君与封臣间互有权利、义务

5. “庄园规模大小不等,有的庄园就是一个自然村落,有的包括好几个村落。庄园里有封建领主的堡垒、教堂、农奴的茅舍,有铁匠铺、木工房、酿酒坊等各种手工作坊,还有牲畜圈、磨坊、菜园、池塘、树林、草地。”这段文字反映了中世纪西欧庄园的特点是( )

A. 开放式的经济实体

B. 以商品经济为主的经济实体

C. 自给自足的经济实体

D. 以手工业经济为主的实体

6. 中世纪有一句著名的谚语:“城市的空气使人自由。”这说明中世纪的城市( )

A. 取得自治权以后完全摆脱了国王和领主的控制

B. 市民享有自由,领主不得令其变回农奴

C. 环境优美,无空气污染,利于人类生存

D. 文化氛围十分浓厚,自由精神广泛传播

7. 德国的一位法学家说:“罗马曾经三次征服世界:第一次以武力,第二次以宗教,第三次则以法律。而这第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的一次。”对“第三次征服”理解正确的是( )

A. 开创了西方人文思想的先河

B. 进行了民主政治的最早尝试

C. 奠定了西方法律传统的基础

D. 提供了治理大国的成功经验

8. 《查士丁尼法典》要求“人人都应安分守法”,否则要依法给予严厉制裁;法典还特别强调奴隶必须听命于他的主人,不允许有任何的反抗。这些规定说明( )

A. 法典保护私有财产不受侵犯

B. 法典是适用于罗马帝国境内各族人民的万民法

C. 法典注重调解民事纠纷

D. 法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务

9. 12世纪晚期,击败平氏武士集团,获得“征夷大将军”称号并建立镰仓幕府统治的是( )

A B C D

10. 比较法是历史学习和研究的一种重要方法。日本大化改新与法兰克王国对土地分封形式的改革相比较,共同之处是( )

A. 都建立起中央集权的天皇制封建国家

B. 国家都将土地分给公民,得到土地的公民向国家缴纳赋税

C. 都通过改革形成严格的等级制度

D. 都属于封建性质的改革,促进了本国封建制度的形成

11. “阿拉伯文明远远算不上人类的‘古文明’。但是,它在公元7世纪之后以一往无前的气魄征服过好几个‘古文明’,直到今天还保持着巨大的空间体量和严整的礼拜仪式,成为当代世界文明中特别重要的一员。”下列对阿拉伯国家及其文明的分析,正确的是( )

A. 阿拉伯文明的成就明显逊色于“古文明”

B. 阿拉伯文明征服过包括中国文明在内的“古文明”

C. 阿拉伯帝国是当时世界上疆域最大的帝国

D. 阿拉伯人发明了从0到9的计数法

12. “阿拉伯在后古典时代的远距离贸易往来中占有突出地位。公元3世纪以后,阿拉伯成为东方的中国和印度与西方的波斯和拜占庭之间的贸易往来中日益重要的链条。”这则材料( )

A. 肯定了阿拉伯在古代文明交流中的纽带地位

B. 赞叹了阿拉伯创造的灿烂文化

C. 指明了伊斯兰教在阿拉伯社会的重要作用

D. 谴责了阿拉伯帝国的侵略扩张

二、非选择题(每题12分,共36分)

13. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 封建关系的基础是土地……如果领主将一块土地赐予一个人,这个人就成了封臣……封臣的权利和对于土地的所有权与他在举行“臣服礼”时宣誓承担的义务是相对应的……“臣服礼”和“授职礼”可以算是封建制度中的契约。

材料二 由于生产力的发展……14世纪初起,庄园主纷纷放弃自营地,改为出租经营,货币地租流行,农奴也通过各种途径获得人身自由……庄园趋于瓦解。

——摘编自肖翠松《试析中世纪西欧庄园制瓦解的经济影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西欧封建关系的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西欧地租交付方式和农业生产组织方式出现的新变化,并分析引起该变化的原因。(4分)

(3)综合上述材料,概括这一时期西欧历史发展的主线。(2分)

14. 探究问题。(12分)

材料一 随着西欧生产力的提高,手工业逐渐发展起来。一些有专门手艺的农奴逃离封建庄园,到交通要道、渡口或寺院、城堡附近开设作坊,成为手工业者,商人也随之在这些地方聚集。为防御侵扰,他们在聚居地筑起栅栏或围墙,在此基础上,逐渐形成了新的工商业城市。

材料二 一些比较富裕的城市,就用金钱赎买的办法摆脱领主的统治;有的城市则采取武装斗争的手段;另一些城市则两种办法交替使用。米兰、琅城等都经过长期反复的斗争,才取得城市自治权利。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西欧新的城市形成的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出城市开展反封建斗争的主要目的。(2分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析西欧城市的兴起给西欧历史带来的深远影响。(6分)

15. 阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(12分)

材料一 646年,孝德天皇颁诏“改新”。诏书规定:废除贵族世袭制,实行“班田收授法”,以才选官……国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,受田人承担租税。

材料二

(1)结合所学知识,指出材料一反映的是历史上哪次改革的内容,并说明此次改革效仿当时哪一朝代的制度。(4分)

(2)结合所学知识,指出材料二反映的是中世纪西欧的哪一制度和此制度得以维系的纽带。(4分)

(3)结合材料一、二和所学知识,分析这两个事件对当时社会制度的共同影响。(4分)

答案

一、1. A 2. A

3. C 点拨:题干材料叙述的这一事件充分说明在中世纪的欧洲教权高于王权。故选C。

4. D 点拨:仔细观察图片并结合所学知识可知,8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,不再像以前那样无偿地赏赐,而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣,封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣。中世纪的西欧在以土地的封赐为纽带的基础上形成了严格的等级制度——封君封臣制。D符合题意。

5. C 点拨:依据题干材料可知,西欧封建庄园既有生产各种生产工具、生活必需品的手工作坊,又有进行饲养牲畜、加工面粉、种植蔬菜和养鱼等的场所,庄园内部能够自给自足。这反映了中世纪西欧庄园是自给自足的经济实体,故正确答案为C。

6. B 7. C

8. D 点拨:根据题干材料“特别强调奴隶必须听命于他的主人,不允许有任何的反抗”可以看出,法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务,故D项符合题意;ABC三项都与题干材料主旨不符。故选D。

9. B 10. D

11. C 点拨:“阿拉伯文明的成就明显逊色于‘古文明’”不符合史实,说法错误,A不符合题意;中国文明从未被阿拉伯文明征服过,“阿拉伯文明征服过包括中国文明在内的‘古文明’”说法错误,B不符合题意;古代印度人发明了从0到9的计数法,“阿拉伯人发明了从0到9的计数法”说法错误,D不符合题意。8世纪中期,阿拉伯帝国的版图横跨亚、欧、非三大洲,是当时世界上疆域最大的帝国,C说法正确。故选C。

12. A 点拨:根据“阿拉伯成为东方的中国和印度与西方的波斯和拜占庭之间的贸易往来中日益重要的链条”可知,题干材料肯定了阿拉伯在古代文明交流中的纽带地位,选项A符合题意;题干材料没有涉及赞叹阿拉伯创造的灿烂文化,选项B排除;题干材料没有涉及伊斯兰教,选项C排除;题干材料没有涉及谴责阿拉伯帝国的侵略扩张,选项D排除。

二、13. (1)特点:封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣,封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,有一定的契约意义。

(2)新变化:货币地租和租地农场出现。原因:生产力提高,商品经济发展。

(3)主线:封建制度的确立和衰落。

14. (1)原因:生产力提高,手工业逐渐发展起来;商业贸易发展,人口增长。

(2)目的:获得城市自治权。

(3)影响:经济上,城市的发展使商业迅速发展,西欧单一的经济结构趋向多元化。政治上,城市成为西欧封建社会中新的政治力量,城市往往与国王结盟,共同对付国内的封建大贵族,从而加速了国家的统一。文化上,随着城市的繁荣发展,城市文化应运而生,为日后的文艺复兴奠定了基础。

15. (1)日本的大化改新。唐朝。

(2)西欧封建等级制度。土地。

(3)都使当时的社会制度由奴隶制变为封建制。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》