7.1《一个消逝了的山村》 课件-高二语文统编版(2019)选择性必修下册32张PPT

文档属性

| 名称 | 7.1《一个消逝了的山村》 课件-高二语文统编版(2019)选择性必修下册32张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-19 22:12:55 | ||

图片预览

文档简介

一个消逝了的山村

研习任务

语言建构与运用:

品读文章,涵咏主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

思维发展与提升:

梳理文中景、物、情的关系;

审美鉴赏与创造:

学会鉴赏有深刻含义的句子;

文化传承与理解:

深入领会文章深沉的文化底蕴,

体会作者珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情。

作家简介

冯至(1905-1993),现代著名诗人。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大任外语系教授。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有二十年代的《蝉与晚秋》、《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

整体感知

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

整体感知

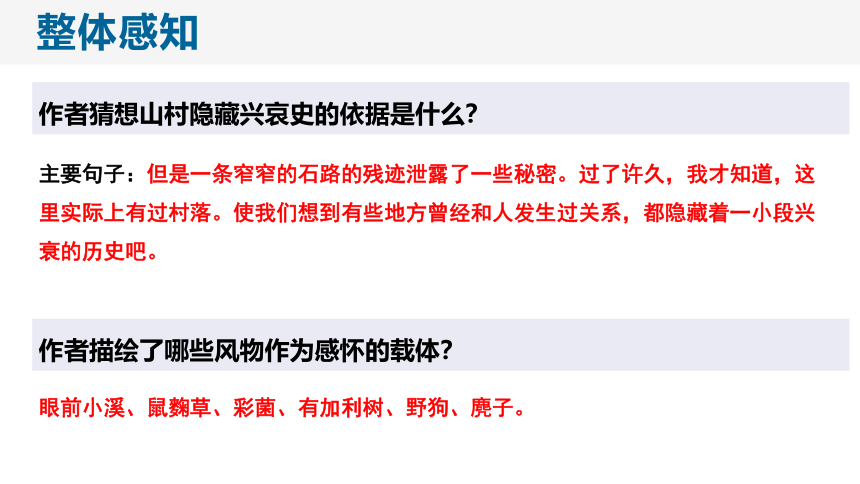

①作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

②作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

③作者抒发了什么样的人生感怀?

整体感知

作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子。

主要句子:但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

整体感知

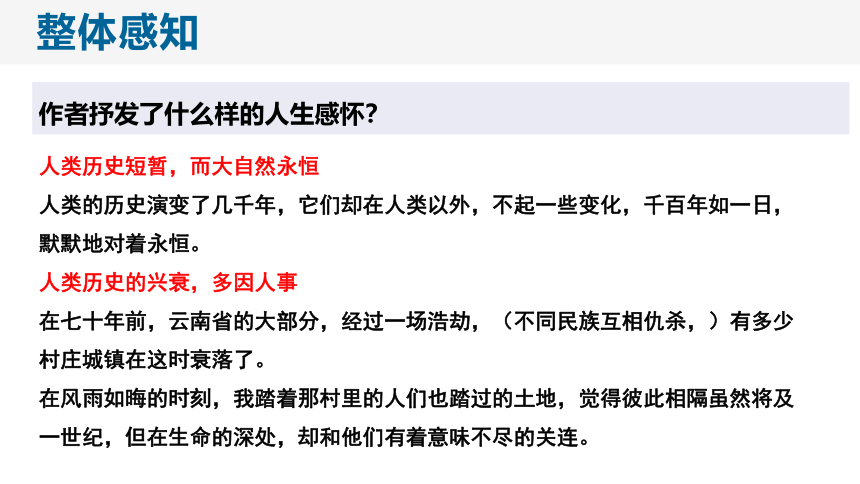

作者抒发了什么样的人生感怀?

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,(不同民族互相仇杀,)有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

整体感知

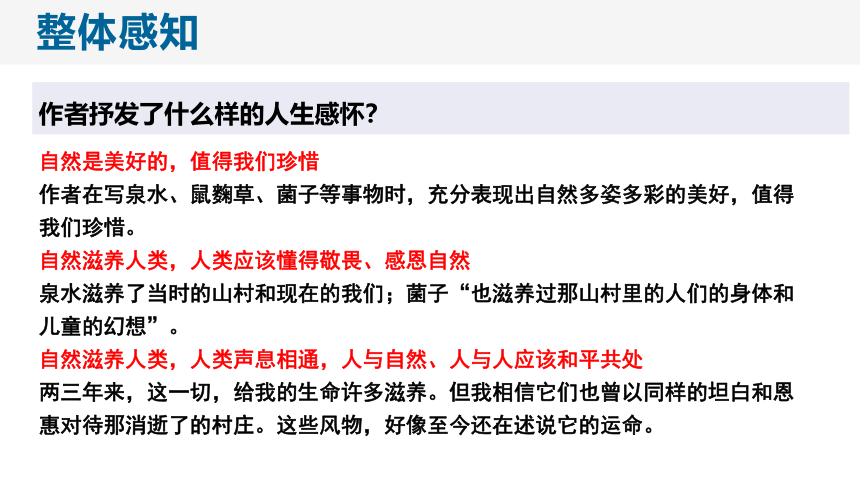

作者抒发了什么样的人生感怀?

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

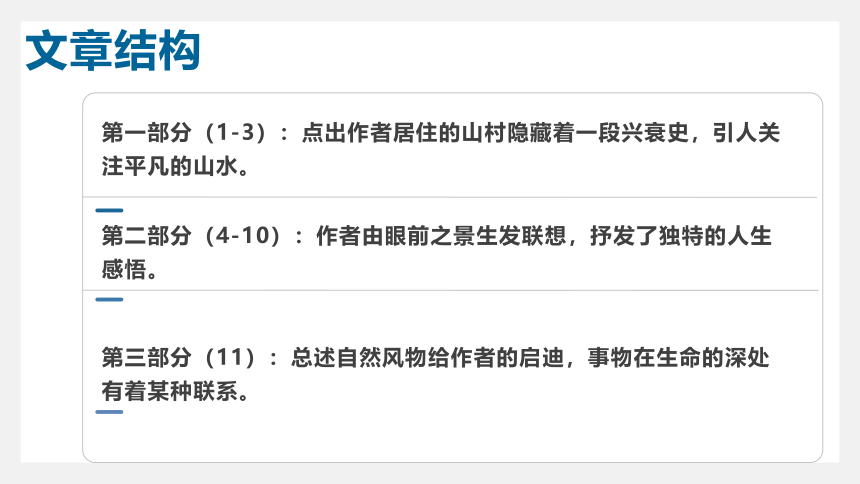

第一部分(1-3):点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引人关注平凡的山水。

第二部分(4-10):作者由眼前之景生发联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(11):总述自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种联系。

文章结构

研 读

研读课文

文章主体部分选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加了自己丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在我们面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,那么作者由眼前景生发了怎样的联想?感悟是什么?

示范分析第五节

这一段写山脚下的泉水,感悟接受滋养的人类可以跨越时空而声息相通。

作者由眼前的小溪想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把它们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方”。这样由近及远、由个人到整体的展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象的阐发了生命声息相通的哲理。

小组合作探究

小组合作探究第六至十节,要求:每个组探究一节,按照示例写每一段鉴赏性的文字,可从修辞手法、景物特点、描写方法、生发的感悟等角度进行思考。

小组展示要求:小组集体朗读该节,然后1人展示鉴赏性文字。

第六节

这一段写鼠麴草和村女,表现大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚、恬静、担当和质朴之美。

作者先将描写和议论巧妙结合,既写出鼠麴草的外形特征,又写出其内在品质;句式长短不一,整散结合,自由活泼生动;拟人修辞形象的突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

夕阳、山村、羊群、树木以及一丛一丛的鼠麴草构成村女的背景,突出村女的神态悠然和恬静之美。鼠麴草和村女构成的静谧图画让作者消解了尘世的纷扰,回归到生命的宁静。作者运用通感,将人心理上感觉到的“纷扰”和视觉看到的“黄叶”相联系,形象地写出受到触动时的感受。

第七节

这一段写山中的菌子五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美,感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养。

作者先运用比喻和排比的修辞手法,形象的描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。接着写作者的感悟,灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。整段由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

第八节

这一段写有加利树,表现大自然生命力之蓬勃,感受大自然的崇高与尊严。

写有加利树,突出它生长之快以及这种生长带给人的感受,作者由此感悟到生命力的强大和大自然的崇高与尊严,透露出人类生命的渺小。

第九节

这一段写秋后山林中野狗的嗥叫、深夜的狂风,联想当年村庄里人们的感受。

野狗嗥叫的声音令人恐怖,作者由此想到“海上的飓风,寒带的雪潮”,又联想到历史深处那个村庄里“无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇”。因此,野狗象征了生命所面临的威胁和苦难。

第十节

这一段写麂子、鹿,感悟人与自然的关系。由麂子的嘶声感悟到死亡的可怕,联想到人类对自然地侵犯,委婉地表现了要珍爱自然、与自然和平共处的情感。

研读课文

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}自然风物

特点

内涵

研读课文

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}自然风物

特 点

内 涵

小溪

清冽、养人

人类声息相通

鼠麴草

谦虚、纯洁、坚强

生命的宁静之美

彩菌

点缀、滋养

生命的美好

有加利树

速长、最高

生命的渺小

野狗的嗥叫

威胁、吓人

生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声

难逃人的诡计

死亡的可怕

赏 读

1.我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

(1)一条路是指现实中存在的用石块砌成的路,通向现实。

(2)另一条路是指由那条路引发的联想和想象,它连接历史。

(3)小山村是两条路的连接点,在小山村里,我们能读到现实和历史。

方法指导:抓关键词

2.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”?

(1)引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴,赋予文章历史的深度和广度。

(2)这两句诗总结了前文今人和昔人的关系,表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

方法指导:修辞、关键语句

3.在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麴从杂草中露出头来。

(1)通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

(2)刻画了让人消解尘世的纷扰山村的宁静,回归生命的宁静。

(3)作者借助画家的思维塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人和环境的自然和谐。

4.我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。?

(1)运用通感手法,把心理纷扰变成可视的黄叶,形象生动。

(2)山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当着一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

明确:修辞、关键词

5.第二天太阳出来一蒸发,草间的茵子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。

运用了比喻和排比的修辞手法。形象地描绘了太阳出来后,草闻茵子的色彩斑斓和旺盛的生命力。

6.在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。?

(1)大自然曾经以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄;

(2)现今同样给了居住在村庄的“我”的生命许多滋养;

( 3 )我们的生命因共同蒙受自然的滋养而跨越时空声息相通。

在特殊时代,寄寓了珍爱自然,珍爱生命,珍爱和平,共创人类美好家园的愿望。

明确:主旨、情感、关键词

冯志散文的语言特点

冯志散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”?

拓 读

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。

文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教师育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中的写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄的点明了时代特点。

文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

课堂总结

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”我们学习完本文,要理解文章寄予的作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。?

布置作业

组织一次亲近、体验大自然的活动,在活动中领悟自然之美,并表述这些感受。

研习任务

语言建构与运用:

品读文章,涵咏主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

思维发展与提升:

梳理文中景、物、情的关系;

审美鉴赏与创造:

学会鉴赏有深刻含义的句子;

文化传承与理解:

深入领会文章深沉的文化底蕴,

体会作者珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情。

作家简介

冯至(1905-1993),现代著名诗人。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大任外语系教授。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有二十年代的《蝉与晚秋》、《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

整体感知

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

整体感知

①作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

②作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

③作者抒发了什么样的人生感怀?

整体感知

作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子。

主要句子:但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

整体感知

作者抒发了什么样的人生感怀?

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,(不同民族互相仇杀,)有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

整体感知

作者抒发了什么样的人生感怀?

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

第一部分(1-3):点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引人关注平凡的山水。

第二部分(4-10):作者由眼前之景生发联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(11):总述自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种联系。

文章结构

研 读

研读课文

文章主体部分选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加了自己丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在我们面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,那么作者由眼前景生发了怎样的联想?感悟是什么?

示范分析第五节

这一段写山脚下的泉水,感悟接受滋养的人类可以跨越时空而声息相通。

作者由眼前的小溪想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把它们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方”。这样由近及远、由个人到整体的展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象的阐发了生命声息相通的哲理。

小组合作探究

小组合作探究第六至十节,要求:每个组探究一节,按照示例写每一段鉴赏性的文字,可从修辞手法、景物特点、描写方法、生发的感悟等角度进行思考。

小组展示要求:小组集体朗读该节,然后1人展示鉴赏性文字。

第六节

这一段写鼠麴草和村女,表现大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚、恬静、担当和质朴之美。

作者先将描写和议论巧妙结合,既写出鼠麴草的外形特征,又写出其内在品质;句式长短不一,整散结合,自由活泼生动;拟人修辞形象的突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

夕阳、山村、羊群、树木以及一丛一丛的鼠麴草构成村女的背景,突出村女的神态悠然和恬静之美。鼠麴草和村女构成的静谧图画让作者消解了尘世的纷扰,回归到生命的宁静。作者运用通感,将人心理上感觉到的“纷扰”和视觉看到的“黄叶”相联系,形象地写出受到触动时的感受。

第七节

这一段写山中的菌子五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美,感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养。

作者先运用比喻和排比的修辞手法,形象的描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。接着写作者的感悟,灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。整段由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

第八节

这一段写有加利树,表现大自然生命力之蓬勃,感受大自然的崇高与尊严。

写有加利树,突出它生长之快以及这种生长带给人的感受,作者由此感悟到生命力的强大和大自然的崇高与尊严,透露出人类生命的渺小。

第九节

这一段写秋后山林中野狗的嗥叫、深夜的狂风,联想当年村庄里人们的感受。

野狗嗥叫的声音令人恐怖,作者由此想到“海上的飓风,寒带的雪潮”,又联想到历史深处那个村庄里“无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇”。因此,野狗象征了生命所面临的威胁和苦难。

第十节

这一段写麂子、鹿,感悟人与自然的关系。由麂子的嘶声感悟到死亡的可怕,联想到人类对自然地侵犯,委婉地表现了要珍爱自然、与自然和平共处的情感。

研读课文

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}自然风物

特点

内涵

研读课文

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}自然风物

特 点

内 涵

小溪

清冽、养人

人类声息相通

鼠麴草

谦虚、纯洁、坚强

生命的宁静之美

彩菌

点缀、滋养

生命的美好

有加利树

速长、最高

生命的渺小

野狗的嗥叫

威胁、吓人

生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声

难逃人的诡计

死亡的可怕

赏 读

1.我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

(1)一条路是指现实中存在的用石块砌成的路,通向现实。

(2)另一条路是指由那条路引发的联想和想象,它连接历史。

(3)小山村是两条路的连接点,在小山村里,我们能读到现实和历史。

方法指导:抓关键词

2.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”?

(1)引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴,赋予文章历史的深度和广度。

(2)这两句诗总结了前文今人和昔人的关系,表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

方法指导:修辞、关键语句

3.在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麴从杂草中露出头来。

(1)通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

(2)刻画了让人消解尘世的纷扰山村的宁静,回归生命的宁静。

(3)作者借助画家的思维塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人和环境的自然和谐。

4.我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。?

(1)运用通感手法,把心理纷扰变成可视的黄叶,形象生动。

(2)山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当着一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

明确:修辞、关键词

5.第二天太阳出来一蒸发,草间的茵子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。

运用了比喻和排比的修辞手法。形象地描绘了太阳出来后,草闻茵子的色彩斑斓和旺盛的生命力。

6.在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。?

(1)大自然曾经以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄;

(2)现今同样给了居住在村庄的“我”的生命许多滋养;

( 3 )我们的生命因共同蒙受自然的滋养而跨越时空声息相通。

在特殊时代,寄寓了珍爱自然,珍爱生命,珍爱和平,共创人类美好家园的愿望。

明确:主旨、情感、关键词

冯志散文的语言特点

冯志散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”?

拓 读

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。

文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教师育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中的写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄的点明了时代特点。

文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

课堂总结

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”我们学习完本文,要理解文章寄予的作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。?

布置作业

组织一次亲近、体验大自然的活动,在活动中领悟自然之美,并表述这些感受。