2.2 基因在染色体上-课件(48张ppt)【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二

文档属性

| 名称 | 2.2 基因在染色体上-课件(48张ppt)【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 14:42:51 | ||

图片预览

文档简介

人教版高中生物必修二

第二章 第2节

基因在染色体上

本节课聚集:

1.萨顿的假说

2.基因位于染色体上的实验证据

3.孟德尔遗传规律的现代解释

第一部分

推测基因位于染色体上

萨顿假说

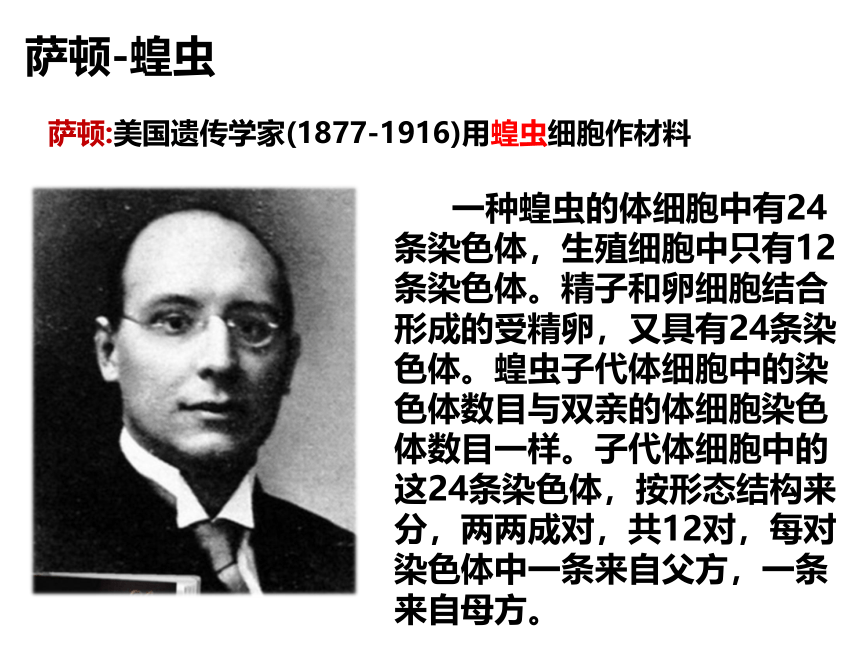

萨顿:美国遗传学家(1877-1916)用蝗虫细胞作材料

一种蝗虫的体细胞中有24条染色体,生殖细胞中只有12条染色体。精子和卵细胞结合形成的受精卵,又具有24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目与双亲的体细胞染色体数目一样。子代体细胞中的这24条染色体,按形态结构来分,两两成对,共12对,每对染色体中一条来自父方,一条来自母方。

萨顿-蝗虫

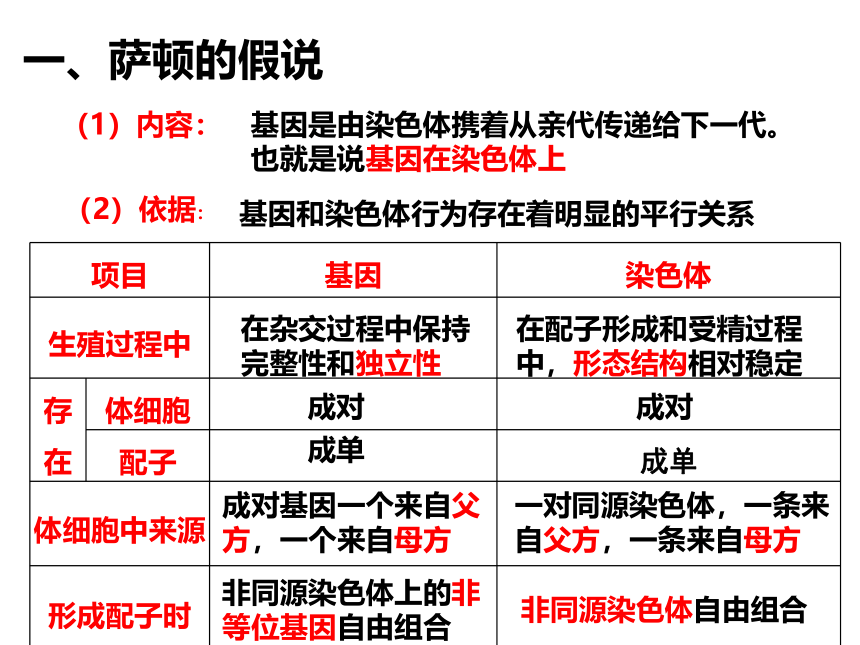

项目

基因

染色体

生殖过程中

存在

体细胞

配子

体细胞中来源

形成配子时

在杂交过程中保持完整性和独立性

在配子形成和受精过程中,形态结构相对稳定

成对

成对

成单

成单

成对基因一个来自父方,一个来自母方

一对同源染色体,一条来自父方,一条来自母方

非同源染色体上的非等位基因自由组合

非同源染色体自由组合

(2)依据:

(1)内容:

基因是由染色体携着从亲代传递给下一代。也就是说基因在染色体上

基因和染色体行为存在着明显的平行关系

一、萨顿的假说

看不见

染色体

基因

看得见

平行关系

D d

D

d

基因在染色体上

D d

D

d

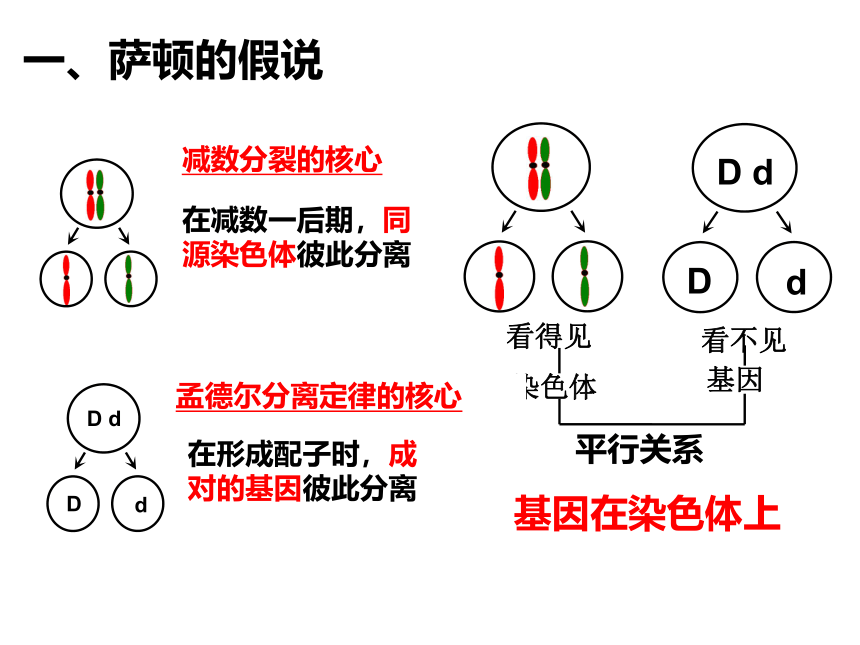

在减数一后期,同源染色体彼此分离

在形成配子时,成对的基因彼此分离

一、萨顿的假说

减数分裂的核心

孟德尔分离定律的核心

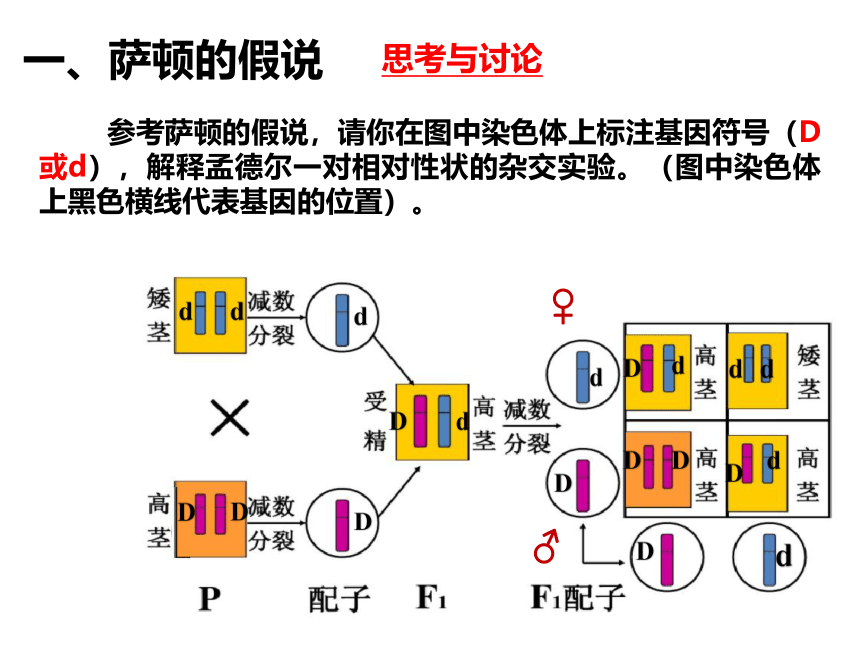

思考与讨论

参考萨顿的假说,请你在图中染色体上标注基因符号(D或d),解释孟德尔一对相对性状的杂交实验。(图中染色体上黑色横线代表基因的位置)。

d

d

D

D

D

D

d

d

D

d

d

D

D

D

D

D

d

d

d

d

♀

♂

一、萨顿的假说

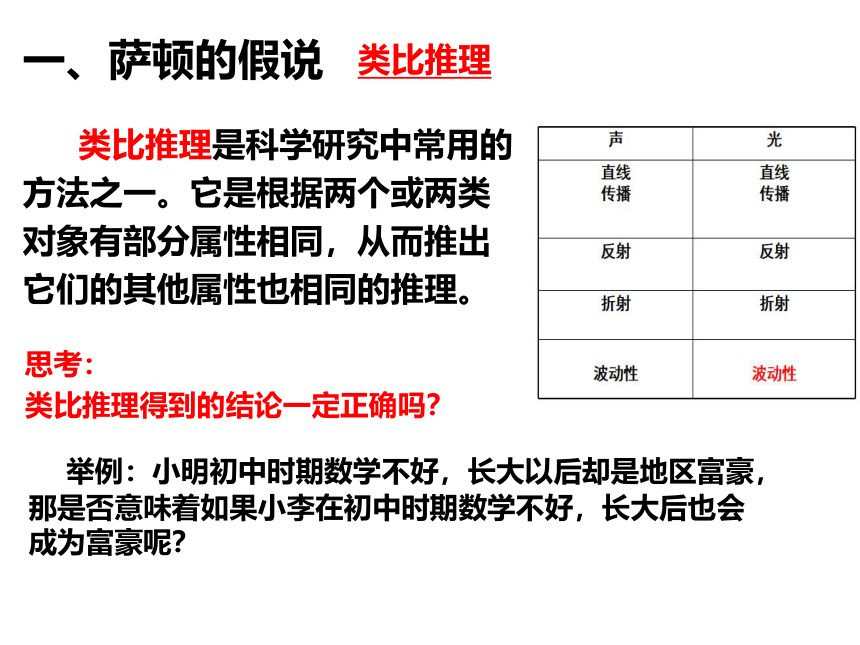

类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性。其正确与否,还需要观察和实验的检验。

类比推理是科学研究中常用的方法之一。它是根据两个或两类对象有部分属性相同,从而推出它们的其他属性也相同的推理。

类比推理

一、萨顿的假说

思考:

类比推理得到的结论一定正确吗?

举例:小明初中时期数学不好,长大以后却是地区富豪,那是否意味着如果小李在初中时期数学不好,长大后也会成为富豪呢?

萨顿的假说遭到同时代的遗传学家摩尔根的强烈质疑

启示:摩尔根的这种大胆质疑,科学务实的研究精神是值得我们努力学习的。

托马斯·亨特·摩尔根

一、萨顿的假说

摩尔根:我更相信的是实验证据!我要通过确凿的实验找到遗传和染色体的关系!

基因位于染色体上实验证据

假说演绎法证明了基因位于染色体上

第二部分

美国进化生物学家、遗传学家和胚胎学家。发现了染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,是现代实验生物学奠基人。于1933年由于发现染色体在遗传中的作用,赢得了诺贝尔生理学或医学奖。

二、基因位于染色体上的实验证据

1、摩尔根

托马斯·亨特·摩尔根

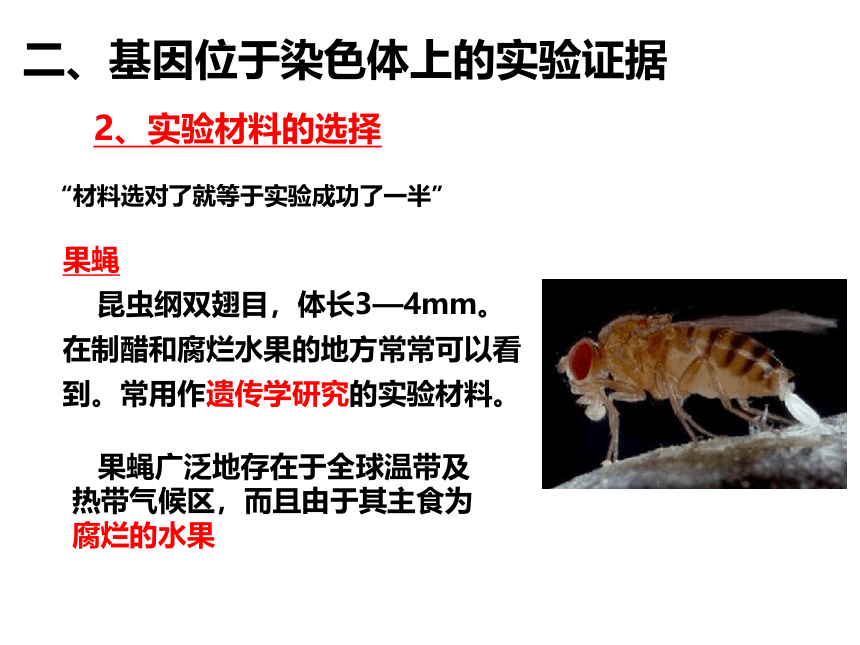

“材料选对了就等于实验成功了一半”

果蝇

昆虫纲双翅目,体长3—4mm。在制醋和腐烂水果的地方常常可以看到。常用作遗传学研究的实验材料。

2、实验材料的选择

二、基因位于染色体上的实验证据

果蝇广泛地存在于全球温带及热带气候区,而且由于其主食为腐烂的水果

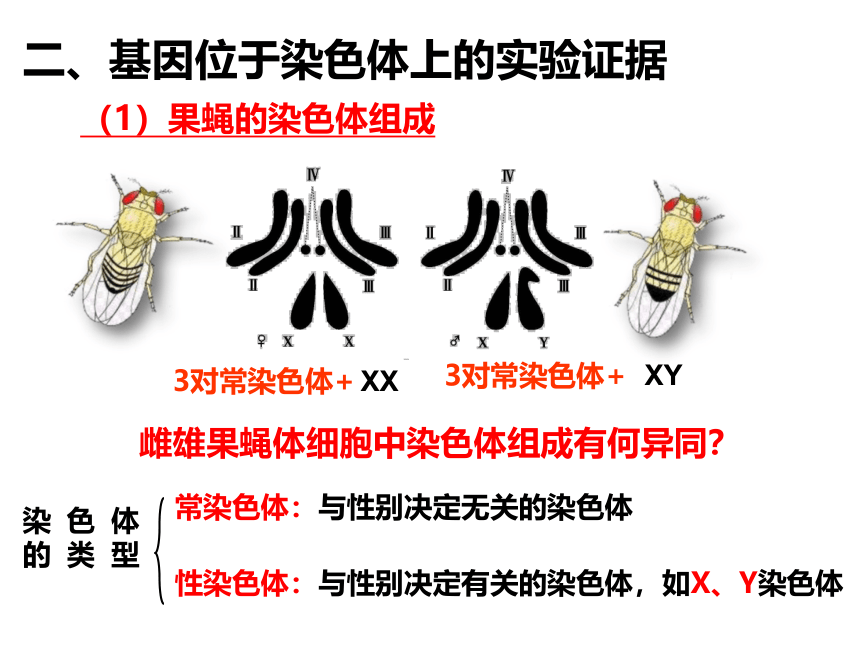

雌雄果蝇体细胞中染色体组成有何异同?

3对常染色体+

3对常染色体+

XX

XY

染色体

的类型

常染色体:与性别决定无关的染色体

性染色体:与性别决定有关的染色体,如X、Y染色体

二、基因位于染色体上的实验证据

(1)果蝇的染色体组成

易错点

与性染色体有关的两个“并非”

(1)并非所有的生物都有性染色体

①由性染色体决定性别的生物才有性染色体。

②雌雄同株的植物无性染色体。

(2)并非所有生物的X染色体都比Y染色体短

如人的X染色体比Y染色体长。

二、基因位于染色体上的实验证据

摩尔根选用实验材料:红眼果蝇和白眼果蝇

①相对性状多而明显,如长翅和残翅等;

②易饲养繁殖快,后代数量多;

③染色体少易观察染色体数目少,仅3对常染色体、1对性染色体,易于观察。

点击输入简要文字内容,文字内容需概括精炼,不用多余的文字修饰,言简意赅的说明分项内容……

二、基因位于染色体上的实验证据

(2)选择果蝇做实验材料的原因

P:

F1:

F2:

红(雌、雄)

白 (雄)

3/4

1/4

红眼 (雌、雄)

×

F1雌雄交配

①此实验现象是否符合分离定律?

②根据哪一个杂交组合判断果蝇的显隐性性状?

③摩尔根果蝇杂交实验的结果有哪些现象?

①F2中红眼∶白眼=3∶1?符合分离定律

②F1全为红眼?红眼为显性性状

③白眼性状的表现总是与性别相关联

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

观察现象

提出问题

分析问题

假设一:

控制眼色的基因只在 Y染色体上

假设二:

控制眼色的基因只在 X染色体上

假设三:

控制眼色的基因在 X、Y染色体同源区上

摩尔根及其同事根据杂交实验的结果,可能会作出几种假设?哪种假设能解释实验结果?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

同源区段

非同源区段

XY染色体

存在等位基因

无等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

提出假设

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

如果用W表示控制红眼的基因,用w表示控制白眼的基因,则雌性和雄性果蝇眼睛颜色的性状分别有哪些类型?请画出遗传图解。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

同源区段

非同源区段

XY染色体

存在等位基因

无等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

提出假设

白眼的遗传与X染色体的遗传相似,最可能的假设是什么?

假设二:

控制眼色的基因只在 X染色体上

存在等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

提出假设

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

雌果蝇基因型

雄果蝇基因型

红眼

白眼

(XWXW)或(XWXw)

(XWY)

(XwXw)

(XwY)

P

F1

F2

×

XWXW

XwY

XW

Y

Xw

配子

XWY

XWXw

×

Xw

XW

Y

XW

XWXW(雌)

XWXw(雌)

XWY(雄)

XwY(雄)

3/4红眼(雌、雄) 1/4白眼(雄)

3/4红眼(雌、雄) 1/4白眼(雄)

动动手:

根据假设试着用遗传图解来解释果蝇杂交实验

二、基因位于染色体上的实验证据

对实验现象的解释

1.你能运用上述果蝇杂交实验的知识设计一个实验,来验证他们的解释吗?

XWY

红眼雄果蝇

XwXw

白眼雌果蝇

×

XWXw

红眼雌

XwY

白眼雄

雌果蝇均为红色,雄果蝇均为白色

测交亲本

测交子代

测交亲本

XwY

白眼雄果蝇

XWXw

红眼雌果蝇

×

测交子代

XWXw

红眼雌

XwXw

白眼雌

XWY

红眼雄

XwY

白眼雄

红:白 = 1:1

雌:雄 = 1:1

正交

反交

二、基因位于染色体上的实验证据

演绎推理、实验验证

注意:摩尔根的果蝇杂交实验并未设计亲本的正反交实验

2.如果控制白眼的基因在Y染色体上,还能解释摩尔根的果蝇杂交实验吗?

如果控制白眼的基因在Y染色体上,红眼基因在X染色体上,因为X染色体上的红眼基因对白眼基因为显性,所以不会出现白眼雄果蝇,这与摩尔根的果蝇杂交实验结果不符;

如果控制白眼的基因在Y染色体上,且X染色体上没有显性红眼基因,白眼雄果蝇与红眼雌果蝇的杂交后代中雄果蝇全为白眼,也不能解释摩尔根的果蝇杂交实验结果。

控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

演绎推理、实验验证

分析结果、得出结论

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}方法

结果

基因的位置

统计调查

根据子代某性状在雌雄个体中的比例来推断

比例相同

一般在常染色体上

比例不同

一般在X(或Y)染色体上

二、基因位于染色体上的实验证据

4、判断基因位于常染色体或X染色体的方法

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}方法

结果

基因的位置

设计遗传杂交实验

若已知显隐性:采用雄显×雌隐

若子代雌雄中各表型比例相同

在常染色体上

若子代雌显∶雄隐=1∶1

在X染色体上

若不知显隐性:采用正反交

若两组子代雌雄中各表型比例均相同

在常染色体上

若有一组后代表现为雌全与父本一致

雄全与母本一致,在X染色体上

二、基因位于染色体上的实验证据

4、判断基因位于常染色体或X染色体的方法

果蝇有4对染色体,携带的基因大约有1.5万个。

人有23对染色体,携带的基因大约有3.5万个。

思考:基因与染色体在数量上还存在什么关系?

②基因在染色体上呈线性排列

①一条染色体上有许多个基因

思考:基因在染色体上怎么排列?

二、基因位于染色体上的实验证据

5、基因在染色体上的位置

思考:用什么方法显示出来的?

③现代分子生物学利用荧光标记

在基因研究中,下列成就分别是由哪些科学家来完成的?

①提出“性状是由遗传因子决定的”观点。

②把“遗传因子”改为“基因”,并提出“等位基因”概念。

③提出“基因在染色体上”的假说。

④用实验证明了“基因在染色体上”。

孟德尔

约翰逊

摩尔根

萨顿

假说--演绎法

假说--演绎法

6、重要遗传学发展历程

二、基因位于染色体上的实验证据

孟得尔遗传规律的现代解释

第三部分

A

a

a

A

等位基因随同源染色体的分开而分离

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律

在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随配子遗传给后代。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律的实质

A

a

B

b

A

b

a

B

B

A

a

b

非同源染色体上的非等位基因自由组合

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律

位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律的实质

(1)并不是所有的非等位基因都遵循基因自由组合定律,只有非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合定律。

(2)并不是真核生物中所有的基因都遵循孟德尔遗传规律,如叶绿体、线粒体中的基因都不遵循孟德尔遗传规律。

(3)并不是所有生物中的基因都遵循孟德尔遗传规律,如原核生物细胞中的基因都不遵循孟德尔遗传规律。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

3、基因的行为并不都遵循孟德尔遗传规律

1、下列各项中,能证明基因在染色体上的实验是( )

A、摩尔根的果蝇杂交实验

B、孟德尔的豌豆杂交实验

C、萨顿对蝗虫的观察

A

四、“基因在染色体上”相关题型

题型一:遗传实验

1、下列关于基因和染色体关系的叙述,错误的是( )

A.染色体是基因的主要载体

B.基因在染色体上呈线性排列

C.一条染色体上有多个基因

D.染色体就是由基因组成的

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型二:基因和染色体的关系

A.果蝇细胞内基因数目要远远多于染色体数目

B.基因在染色体上呈线性排列

C.黄身基因与白眼基因的遗传不遵循自由组合定律

D.细胞内的基因都在染色体上

D

2.如图表示果蝇某一条染色体上的几个基因,下列相关说法错误的是( )

1、下列生理活动,能使基因A和基因a分别进入两个子细胞中的是( )

A.有丝分裂 B. 减数分裂 C.细胞分化 D.受精作用

2、豌豆的杂交实验中,高茎与矮茎杂交,F2中高茎和矮茎的比为787:277,上述实验结果的实质是( )

A、高茎基因对矮茎基因是显性的

B、F1自交,后代出现了性状分离

C、控制高茎和矮茎的基因不在一条染色体上

D、等位基因随同源染色体的分离而分开

B

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型三:孟德尔遗传规律的实质

D

3.最能正确表示基因自由组合定律实质的是( )

C

题型四:不符合孟德尔遗传规律的情况

四、“基因在染色体上”相关题型

1.

D

2.

3.下列哪项自交后代会出现分离比为9:3:3:1的遗传现象( )

C

1、右图示果蝇的原始生殖细胞,图中

1、1′……4、4 ′表示染色体,B、b、

W、w分别表示控制不同性状的基因。

果蝇的红眼和白眼分别由位于X染色体

上的W、w控制,请据图回答下列问题:

(1)该细胞是__________。

(2)图中的______________________________属常染色体,而__________属性染色体。

卵原细胞

1和1′, 2和2′, 3和3′

4和4 ′

四、“基因在染色体上”相关题型

题型五:果蝇的染色体组成

(3)该细胞中有_____个DNA分子。

(4)该果蝇基因型可写成____________________。

(5)经减数分裂它可产生_______

___种基因型的配子。

8

BbXWXw

4

次级精母细胞

雄

XAY

红眼雄果蝇或白眼雄果蝇

2.

1、下列各项中,肯定含有Y染色体的是( )

A.受精卵和初级精母细胞

B.受精卵和次级精母细胞

C.精子和男性口腔上皮细胞

D.初级精母细胞和男性小肠上皮细胞

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型六:不同时期细胞的染色体组成

D

2.

C

四、“基因在染色体上”相关题型

题型七:性染色体上基因的遗传

1.

D

2.

第二章 第2节

基因在染色体上

本节课聚集:

1.萨顿的假说

2.基因位于染色体上的实验证据

3.孟德尔遗传规律的现代解释

第一部分

推测基因位于染色体上

萨顿假说

萨顿:美国遗传学家(1877-1916)用蝗虫细胞作材料

一种蝗虫的体细胞中有24条染色体,生殖细胞中只有12条染色体。精子和卵细胞结合形成的受精卵,又具有24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目与双亲的体细胞染色体数目一样。子代体细胞中的这24条染色体,按形态结构来分,两两成对,共12对,每对染色体中一条来自父方,一条来自母方。

萨顿-蝗虫

项目

基因

染色体

生殖过程中

存在

体细胞

配子

体细胞中来源

形成配子时

在杂交过程中保持完整性和独立性

在配子形成和受精过程中,形态结构相对稳定

成对

成对

成单

成单

成对基因一个来自父方,一个来自母方

一对同源染色体,一条来自父方,一条来自母方

非同源染色体上的非等位基因自由组合

非同源染色体自由组合

(2)依据:

(1)内容:

基因是由染色体携着从亲代传递给下一代。也就是说基因在染色体上

基因和染色体行为存在着明显的平行关系

一、萨顿的假说

看不见

染色体

基因

看得见

平行关系

D d

D

d

基因在染色体上

D d

D

d

在减数一后期,同源染色体彼此分离

在形成配子时,成对的基因彼此分离

一、萨顿的假说

减数分裂的核心

孟德尔分离定律的核心

思考与讨论

参考萨顿的假说,请你在图中染色体上标注基因符号(D或d),解释孟德尔一对相对性状的杂交实验。(图中染色体上黑色横线代表基因的位置)。

d

d

D

D

D

D

d

d

D

d

d

D

D

D

D

D

d

d

d

d

♀

♂

一、萨顿的假说

类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性。其正确与否,还需要观察和实验的检验。

类比推理是科学研究中常用的方法之一。它是根据两个或两类对象有部分属性相同,从而推出它们的其他属性也相同的推理。

类比推理

一、萨顿的假说

思考:

类比推理得到的结论一定正确吗?

举例:小明初中时期数学不好,长大以后却是地区富豪,那是否意味着如果小李在初中时期数学不好,长大后也会成为富豪呢?

萨顿的假说遭到同时代的遗传学家摩尔根的强烈质疑

启示:摩尔根的这种大胆质疑,科学务实的研究精神是值得我们努力学习的。

托马斯·亨特·摩尔根

一、萨顿的假说

摩尔根:我更相信的是实验证据!我要通过确凿的实验找到遗传和染色体的关系!

基因位于染色体上实验证据

假说演绎法证明了基因位于染色体上

第二部分

美国进化生物学家、遗传学家和胚胎学家。发现了染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,是现代实验生物学奠基人。于1933年由于发现染色体在遗传中的作用,赢得了诺贝尔生理学或医学奖。

二、基因位于染色体上的实验证据

1、摩尔根

托马斯·亨特·摩尔根

“材料选对了就等于实验成功了一半”

果蝇

昆虫纲双翅目,体长3—4mm。在制醋和腐烂水果的地方常常可以看到。常用作遗传学研究的实验材料。

2、实验材料的选择

二、基因位于染色体上的实验证据

果蝇广泛地存在于全球温带及热带气候区,而且由于其主食为腐烂的水果

雌雄果蝇体细胞中染色体组成有何异同?

3对常染色体+

3对常染色体+

XX

XY

染色体

的类型

常染色体:与性别决定无关的染色体

性染色体:与性别决定有关的染色体,如X、Y染色体

二、基因位于染色体上的实验证据

(1)果蝇的染色体组成

易错点

与性染色体有关的两个“并非”

(1)并非所有的生物都有性染色体

①由性染色体决定性别的生物才有性染色体。

②雌雄同株的植物无性染色体。

(2)并非所有生物的X染色体都比Y染色体短

如人的X染色体比Y染色体长。

二、基因位于染色体上的实验证据

摩尔根选用实验材料:红眼果蝇和白眼果蝇

①相对性状多而明显,如长翅和残翅等;

②易饲养繁殖快,后代数量多;

③染色体少易观察染色体数目少,仅3对常染色体、1对性染色体,易于观察。

点击输入简要文字内容,文字内容需概括精炼,不用多余的文字修饰,言简意赅的说明分项内容……

二、基因位于染色体上的实验证据

(2)选择果蝇做实验材料的原因

P:

F1:

F2:

红(雌、雄)

白 (雄)

3/4

1/4

红眼 (雌、雄)

×

F1雌雄交配

①此实验现象是否符合分离定律?

②根据哪一个杂交组合判断果蝇的显隐性性状?

③摩尔根果蝇杂交实验的结果有哪些现象?

①F2中红眼∶白眼=3∶1?符合分离定律

②F1全为红眼?红眼为显性性状

③白眼性状的表现总是与性别相关联

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

观察现象

提出问题

分析问题

假设一:

控制眼色的基因只在 Y染色体上

假设二:

控制眼色的基因只在 X染色体上

假设三:

控制眼色的基因在 X、Y染色体同源区上

摩尔根及其同事根据杂交实验的结果,可能会作出几种假设?哪种假设能解释实验结果?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

同源区段

非同源区段

XY染色体

存在等位基因

无等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

提出假设

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

如果用W表示控制红眼的基因,用w表示控制白眼的基因,则雌性和雄性果蝇眼睛颜色的性状分别有哪些类型?请画出遗传图解。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

同源区段

非同源区段

XY染色体

存在等位基因

无等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

提出假设

白眼的遗传与X染色体的遗传相似,最可能的假设是什么?

假设二:

控制眼色的基因只在 X染色体上

存在等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

3、假说——演绎法:证明基因位于染色体上

提出假设

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

雌果蝇基因型

雄果蝇基因型

红眼

白眼

(XWXW)或(XWXw)

(XWY)

(XwXw)

(XwY)

P

F1

F2

×

XWXW

XwY

XW

Y

Xw

配子

XWY

XWXw

×

Xw

XW

Y

XW

XWXW(雌)

XWXw(雌)

XWY(雄)

XwY(雄)

3/4红眼(雌、雄) 1/4白眼(雄)

3/4红眼(雌、雄) 1/4白眼(雄)

动动手:

根据假设试着用遗传图解来解释果蝇杂交实验

二、基因位于染色体上的实验证据

对实验现象的解释

1.你能运用上述果蝇杂交实验的知识设计一个实验,来验证他们的解释吗?

XWY

红眼雄果蝇

XwXw

白眼雌果蝇

×

XWXw

红眼雌

XwY

白眼雄

雌果蝇均为红色,雄果蝇均为白色

测交亲本

测交子代

测交亲本

XwY

白眼雄果蝇

XWXw

红眼雌果蝇

×

测交子代

XWXw

红眼雌

XwXw

白眼雌

XWY

红眼雄

XwY

白眼雄

红:白 = 1:1

雌:雄 = 1:1

正交

反交

二、基因位于染色体上的实验证据

演绎推理、实验验证

注意:摩尔根的果蝇杂交实验并未设计亲本的正反交实验

2.如果控制白眼的基因在Y染色体上,还能解释摩尔根的果蝇杂交实验吗?

如果控制白眼的基因在Y染色体上,红眼基因在X染色体上,因为X染色体上的红眼基因对白眼基因为显性,所以不会出现白眼雄果蝇,这与摩尔根的果蝇杂交实验结果不符;

如果控制白眼的基因在Y染色体上,且X染色体上没有显性红眼基因,白眼雄果蝇与红眼雌果蝇的杂交后代中雄果蝇全为白眼,也不能解释摩尔根的果蝇杂交实验结果。

控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

二、基因位于染色体上的实验证据

演绎推理、实验验证

分析结果、得出结论

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}方法

结果

基因的位置

统计调查

根据子代某性状在雌雄个体中的比例来推断

比例相同

一般在常染色体上

比例不同

一般在X(或Y)染色体上

二、基因位于染色体上的实验证据

4、判断基因位于常染色体或X染色体的方法

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}方法

结果

基因的位置

设计遗传杂交实验

若已知显隐性:采用雄显×雌隐

若子代雌雄中各表型比例相同

在常染色体上

若子代雌显∶雄隐=1∶1

在X染色体上

若不知显隐性:采用正反交

若两组子代雌雄中各表型比例均相同

在常染色体上

若有一组后代表现为雌全与父本一致

雄全与母本一致,在X染色体上

二、基因位于染色体上的实验证据

4、判断基因位于常染色体或X染色体的方法

果蝇有4对染色体,携带的基因大约有1.5万个。

人有23对染色体,携带的基因大约有3.5万个。

思考:基因与染色体在数量上还存在什么关系?

②基因在染色体上呈线性排列

①一条染色体上有许多个基因

思考:基因在染色体上怎么排列?

二、基因位于染色体上的实验证据

5、基因在染色体上的位置

思考:用什么方法显示出来的?

③现代分子生物学利用荧光标记

在基因研究中,下列成就分别是由哪些科学家来完成的?

①提出“性状是由遗传因子决定的”观点。

②把“遗传因子”改为“基因”,并提出“等位基因”概念。

③提出“基因在染色体上”的假说。

④用实验证明了“基因在染色体上”。

孟德尔

约翰逊

摩尔根

萨顿

假说--演绎法

假说--演绎法

6、重要遗传学发展历程

二、基因位于染色体上的实验证据

孟得尔遗传规律的现代解释

第三部分

A

a

a

A

等位基因随同源染色体的分开而分离

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律

在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随配子遗传给后代。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

1、基因分离定律的实质

A

a

B

b

A

b

a

B

B

A

a

b

非同源染色体上的非等位基因自由组合

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律

位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

2、基因自由组合定律的实质

(1)并不是所有的非等位基因都遵循基因自由组合定律,只有非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合定律。

(2)并不是真核生物中所有的基因都遵循孟德尔遗传规律,如叶绿体、线粒体中的基因都不遵循孟德尔遗传规律。

(3)并不是所有生物中的基因都遵循孟德尔遗传规律,如原核生物细胞中的基因都不遵循孟德尔遗传规律。

三、孟德尔遗传规律的现代解释

3、基因的行为并不都遵循孟德尔遗传规律

1、下列各项中,能证明基因在染色体上的实验是( )

A、摩尔根的果蝇杂交实验

B、孟德尔的豌豆杂交实验

C、萨顿对蝗虫的观察

A

四、“基因在染色体上”相关题型

题型一:遗传实验

1、下列关于基因和染色体关系的叙述,错误的是( )

A.染色体是基因的主要载体

B.基因在染色体上呈线性排列

C.一条染色体上有多个基因

D.染色体就是由基因组成的

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型二:基因和染色体的关系

A.果蝇细胞内基因数目要远远多于染色体数目

B.基因在染色体上呈线性排列

C.黄身基因与白眼基因的遗传不遵循自由组合定律

D.细胞内的基因都在染色体上

D

2.如图表示果蝇某一条染色体上的几个基因,下列相关说法错误的是( )

1、下列生理活动,能使基因A和基因a分别进入两个子细胞中的是( )

A.有丝分裂 B. 减数分裂 C.细胞分化 D.受精作用

2、豌豆的杂交实验中,高茎与矮茎杂交,F2中高茎和矮茎的比为787:277,上述实验结果的实质是( )

A、高茎基因对矮茎基因是显性的

B、F1自交,后代出现了性状分离

C、控制高茎和矮茎的基因不在一条染色体上

D、等位基因随同源染色体的分离而分开

B

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型三:孟德尔遗传规律的实质

D

3.最能正确表示基因自由组合定律实质的是( )

C

题型四:不符合孟德尔遗传规律的情况

四、“基因在染色体上”相关题型

1.

D

2.

3.下列哪项自交后代会出现分离比为9:3:3:1的遗传现象( )

C

1、右图示果蝇的原始生殖细胞,图中

1、1′……4、4 ′表示染色体,B、b、

W、w分别表示控制不同性状的基因。

果蝇的红眼和白眼分别由位于X染色体

上的W、w控制,请据图回答下列问题:

(1)该细胞是__________。

(2)图中的______________________________属常染色体,而__________属性染色体。

卵原细胞

1和1′, 2和2′, 3和3′

4和4 ′

四、“基因在染色体上”相关题型

题型五:果蝇的染色体组成

(3)该细胞中有_____个DNA分子。

(4)该果蝇基因型可写成____________________。

(5)经减数分裂它可产生_______

___种基因型的配子。

8

BbXWXw

4

次级精母细胞

雄

XAY

红眼雄果蝇或白眼雄果蝇

2.

1、下列各项中,肯定含有Y染色体的是( )

A.受精卵和初级精母细胞

B.受精卵和次级精母细胞

C.精子和男性口腔上皮细胞

D.初级精母细胞和男性小肠上皮细胞

D

四、“基因在染色体上”相关题型

题型六:不同时期细胞的染色体组成

D

2.

C

四、“基因在染色体上”相关题型

题型七:性染色体上基因的遗传

1.

D

2.

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成