2021中考语文二轮 文言文复习 九上 醉翁亭记复习 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021中考语文二轮 文言文复习 九上 醉翁亭记复习 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 11:05:23 | ||

图片预览

文档简介

中考古文复习

——《醉翁亭记》

知

识

梳

理

1、第 1段是如何由远及近,-步步“推出”醉翁亭的,体会这样描写的效果。

文章第1段, 以“环滁皆山也”总起,仿佛是一个航拍的全景镜头。然后再逐层拉近,渐次推出“西南诸峰”、琅琊山、山行之路、酿泉之水,最后定格在“翼然临于泉上”的醉翁亭。这样如层层剥笋,最后亮出主景,既准确交代了醉翁亭的地理位置,又给人以移步换景、身临其境、耳目一新的感觉。

知识梳理

2、课文第2、3、4段开头的“若夫”“至于”“已而”等词语有什么作用?这三段是按照怎样的顺序来写的?

课文第2、3、4段开头,分别用了“若夫”“至于”“已而”等表示转接的词语,起到了标记语意转变的作用。“若夫”是表示转接的连词,含有假设和例说的意思;“至于”同样表示转接,却含有进层的意思,表示描写的进一步深入;“已而”是表示时间的副词,是时间短暂的诗意表述,表示时间的推移、暗示场景的转换。第2段写山中朝暮、四时景物变化之美,第3段写滁人游、太守宴,第4段写游归,主要探讨了几种乐的境界,点明太守是谁,收束全文。这三段是按照写景——写人——写“乐”的顺序写的,脉络清晰,层次分明。

知识梳理

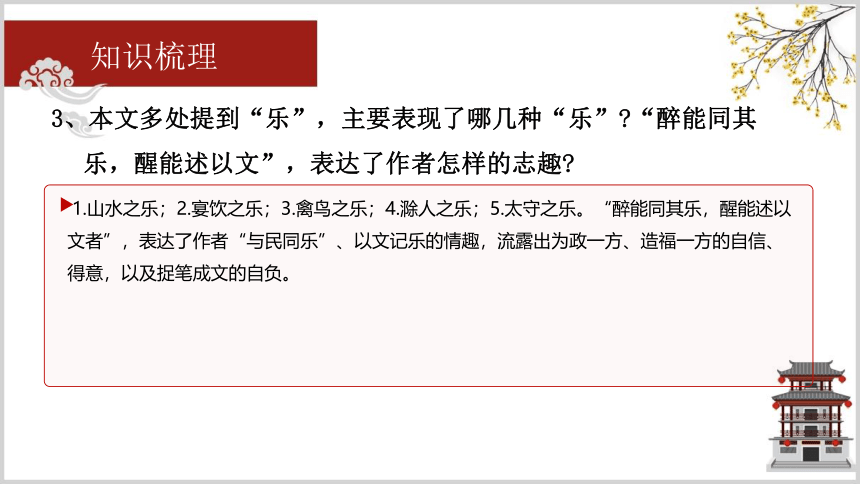

3、本文多处提到“乐”,主要表现了哪几种“乐”?“醉能同其乐,醒能述以文”,表达了作者怎样的志趣?

1.山水之乐;2.宴饮之乐;3.禽鸟之乐;4.滁人之乐;5.太守之乐。“醉能同其乐,醒能述以文者”,表达了作者“与民同乐”、以文记乐的情趣,流露出为政一方、造福一方的自信、得意,以及捉笔成文的自负。

知识梳理

文

言

常

识

通假字

一词多义

文言虚词

古今异义

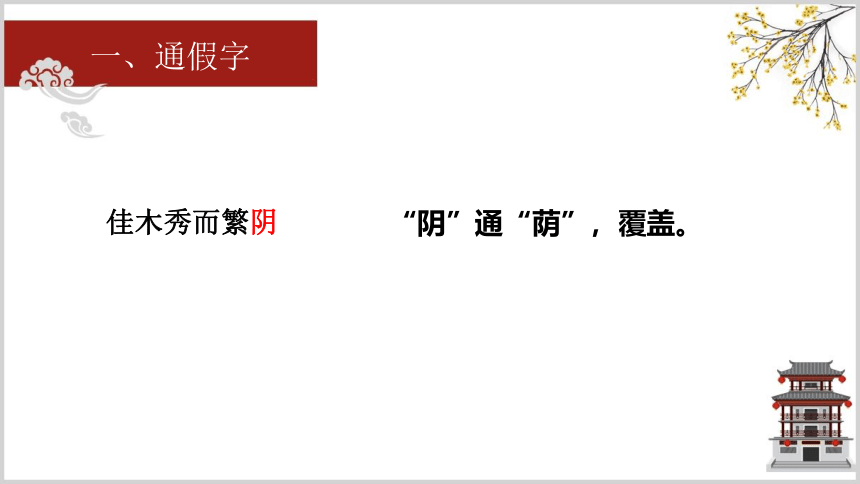

佳木秀而繁阴

“阴”通“荫”,覆盖。

一、通假字

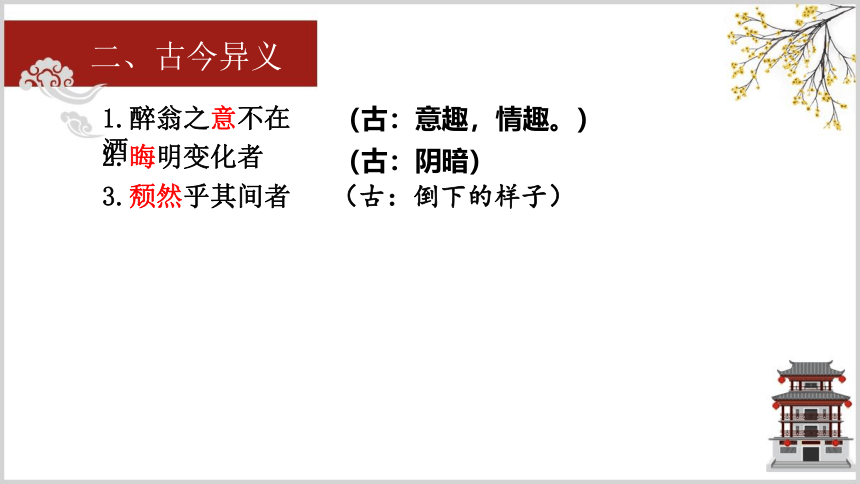

2.晦明变化者

(古:阴暗)

3.颓然乎其间者

1.醉翁之意不在酒

(古:意趣,情趣。)

二、古今异义

(古:倒下的样子)

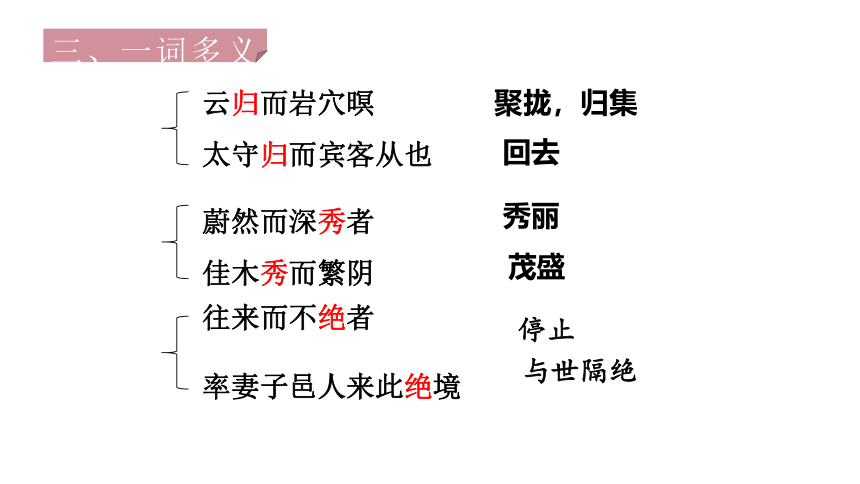

云归而岩穴暝

太守归而宾客从也

聚拢,归集

回去

蔚然而深秀者

佳木秀而繁阴

秀丽

茂盛

三、一词多义

往来而不绝者

率妻子邑人来此绝境

停止

与世隔绝

山水之乐

人知从太守游而乐

不知太守之乐其乐也

快乐

以……为乐

乐趣

太守自谓

太守谓谁

为,是

称谓、命名

有亭翼然临于泉上者

临溪而渔

居高面下

来到

得之心而寓之酒也

不复得路

领会

找到

三、一词多义

环滁皆山也

山之僧智仙也

在乎山水之间也

语气词,表陈述

语气词,表肯定

醉翁之意不在酒

名之者谁?

助词,的

代词,它

而年又最高

日出而林霏开

朝而往

而不知人之乐

连词,表递进,并且

连词,表承接,然后

四、文言虚词

语气词,无义

而不知太守之乐其乐也

助词,取消句子的独立性

连词,表修饰,不译

连词,表转折,然而

而泻出于两峰之间者

太守与客来饮于此

有亭翼然临于泉上者

苛政猛于虎

介词,从

介词,到

望之蔚然而深秀者

作亭者谁

貌若甚戚者

或异二者之为

介词,在

介词,比

助词,表判断,不译

代词……的人

四、文言虚词

代词,……的样子

代词,……方面

其西南诸峰

醉能同其乐

颓然乎其间者

其如土石何

代词,它

代词,他们

代词,宾客

副词,加强反问语气

四、文言虚词

模

拟

仿

真

练习

1.文言词汇选择题。

(1)下列句子中加点词语的意思不相同的一项是( )

A.醒能述以文者 / 感极而悲者矣

B.行者休于树 / 其一犬坐于前

C.有亭翼然临于泉上者 / 执策而临之

D.往来而不绝者 / 沿溯阻绝

C

练习

2.重点句子翻译。

(1)醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。____________________________________________

(2)朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。_____________________________________________

_____________________________________________

(3)其西南诸峰,林壑尤美。_____________________________________________

醉翁的情趣不在于(喝)酒,而在于欣赏山水美景。

早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,那快乐也是没有穷尽的。

城西南方向的各个山峰,树林和山谷尤其美丽。

练习

(4)山水之乐,得之心而寓之酒也。_____________________________________

_____________________________________

(5)醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。_____________________________________

_____________________________________

(6)伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。_____________________________________

_____________________________________

欣赏山水的乐趣,领会于心间,寄托在酒上。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这事的人,是太守。

老老少少的行人,来来往往络绎不绝的,是滁州人们出游啊。

练习

(7)苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。_____________________________________

(8)峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

苍老的容颜,醉倒在众人中间的,是太守。

山势回环,路也跟着拐弯,有一座亭子(亭角翘起),像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上,这就是醉翁亭。

练习

二、内容理解。

1.内容理解填空(简答)题。

(1)课文第三段可以分为四个层次,用原文的话来概括分别是:“____________” “____________”“____________” “____________”;其中写“____________” 为下文写 “____________” 作了铺垫,反映了欧阳修治理有方,突出这里政通人和,人民安居乐业的景象。

滁人游

太守宴

众宾欢

太守醉

滁人游

太守乐

练习

(2)“太守之乐”归结起来有三个方面:一是“____________”,二是“____________”,三是“____________”。这表现了作者____________的思想感情。

(3)第二段从__________________和____________________两方面,描写了____________。

山水之乐

宴酣之乐

乐人之乐

与民同乐

早晚(朝暮)变化

四时之景(四季景色)

山间美景

练习

(2)下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A. 文章第一段介绍醉翁亭所在,由面到点,先“环滁”再“西南”,望“琅琊”闻“水声”,用“回”字“转”字,引出亭子,层层烘托,突出醉翁亭之美。

B. 文章第二段将“山水之乐”具体化。描写山间朝暮变化和四季不同景色,突出流连山中美景的无穷乐趣。

C. 文章通过描绘游人之乐,宴酣之乐,禽鸟之乐,以此衬托太守的孤芳自赏。

D. 全文连用二十一个“也”,形成一唱三叹的吟咏句调,读起来抑扬顿挫,铿锵悦耳。

C

——《醉翁亭记》

知

识

梳

理

1、第 1段是如何由远及近,-步步“推出”醉翁亭的,体会这样描写的效果。

文章第1段, 以“环滁皆山也”总起,仿佛是一个航拍的全景镜头。然后再逐层拉近,渐次推出“西南诸峰”、琅琊山、山行之路、酿泉之水,最后定格在“翼然临于泉上”的醉翁亭。这样如层层剥笋,最后亮出主景,既准确交代了醉翁亭的地理位置,又给人以移步换景、身临其境、耳目一新的感觉。

知识梳理

2、课文第2、3、4段开头的“若夫”“至于”“已而”等词语有什么作用?这三段是按照怎样的顺序来写的?

课文第2、3、4段开头,分别用了“若夫”“至于”“已而”等表示转接的词语,起到了标记语意转变的作用。“若夫”是表示转接的连词,含有假设和例说的意思;“至于”同样表示转接,却含有进层的意思,表示描写的进一步深入;“已而”是表示时间的副词,是时间短暂的诗意表述,表示时间的推移、暗示场景的转换。第2段写山中朝暮、四时景物变化之美,第3段写滁人游、太守宴,第4段写游归,主要探讨了几种乐的境界,点明太守是谁,收束全文。这三段是按照写景——写人——写“乐”的顺序写的,脉络清晰,层次分明。

知识梳理

3、本文多处提到“乐”,主要表现了哪几种“乐”?“醉能同其乐,醒能述以文”,表达了作者怎样的志趣?

1.山水之乐;2.宴饮之乐;3.禽鸟之乐;4.滁人之乐;5.太守之乐。“醉能同其乐,醒能述以文者”,表达了作者“与民同乐”、以文记乐的情趣,流露出为政一方、造福一方的自信、得意,以及捉笔成文的自负。

知识梳理

文

言

常

识

通假字

一词多义

文言虚词

古今异义

佳木秀而繁阴

“阴”通“荫”,覆盖。

一、通假字

2.晦明变化者

(古:阴暗)

3.颓然乎其间者

1.醉翁之意不在酒

(古:意趣,情趣。)

二、古今异义

(古:倒下的样子)

云归而岩穴暝

太守归而宾客从也

聚拢,归集

回去

蔚然而深秀者

佳木秀而繁阴

秀丽

茂盛

三、一词多义

往来而不绝者

率妻子邑人来此绝境

停止

与世隔绝

山水之乐

人知从太守游而乐

不知太守之乐其乐也

快乐

以……为乐

乐趣

太守自谓

太守谓谁

为,是

称谓、命名

有亭翼然临于泉上者

临溪而渔

居高面下

来到

得之心而寓之酒也

不复得路

领会

找到

三、一词多义

环滁皆山也

山之僧智仙也

在乎山水之间也

语气词,表陈述

语气词,表肯定

醉翁之意不在酒

名之者谁?

助词,的

代词,它

而年又最高

日出而林霏开

朝而往

而不知人之乐

连词,表递进,并且

连词,表承接,然后

四、文言虚词

语气词,无义

而不知太守之乐其乐也

助词,取消句子的独立性

连词,表修饰,不译

连词,表转折,然而

而泻出于两峰之间者

太守与客来饮于此

有亭翼然临于泉上者

苛政猛于虎

介词,从

介词,到

望之蔚然而深秀者

作亭者谁

貌若甚戚者

或异二者之为

介词,在

介词,比

助词,表判断,不译

代词……的人

四、文言虚词

代词,……的样子

代词,……方面

其西南诸峰

醉能同其乐

颓然乎其间者

其如土石何

代词,它

代词,他们

代词,宾客

副词,加强反问语气

四、文言虚词

模

拟

仿

真

练习

1.文言词汇选择题。

(1)下列句子中加点词语的意思不相同的一项是( )

A.醒能述以文者 / 感极而悲者矣

B.行者休于树 / 其一犬坐于前

C.有亭翼然临于泉上者 / 执策而临之

D.往来而不绝者 / 沿溯阻绝

C

练习

2.重点句子翻译。

(1)醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。____________________________________________

(2)朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。_____________________________________________

_____________________________________________

(3)其西南诸峰,林壑尤美。_____________________________________________

醉翁的情趣不在于(喝)酒,而在于欣赏山水美景。

早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,那快乐也是没有穷尽的。

城西南方向的各个山峰,树林和山谷尤其美丽。

练习

(4)山水之乐,得之心而寓之酒也。_____________________________________

_____________________________________

(5)醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。_____________________________________

_____________________________________

(6)伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。_____________________________________

_____________________________________

欣赏山水的乐趣,领会于心间,寄托在酒上。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这事的人,是太守。

老老少少的行人,来来往往络绎不绝的,是滁州人们出游啊。

练习

(7)苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。_____________________________________

(8)峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

苍老的容颜,醉倒在众人中间的,是太守。

山势回环,路也跟着拐弯,有一座亭子(亭角翘起),像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上,这就是醉翁亭。

练习

二、内容理解。

1.内容理解填空(简答)题。

(1)课文第三段可以分为四个层次,用原文的话来概括分别是:“____________” “____________”“____________” “____________”;其中写“____________” 为下文写 “____________” 作了铺垫,反映了欧阳修治理有方,突出这里政通人和,人民安居乐业的景象。

滁人游

太守宴

众宾欢

太守醉

滁人游

太守乐

练习

(2)“太守之乐”归结起来有三个方面:一是“____________”,二是“____________”,三是“____________”。这表现了作者____________的思想感情。

(3)第二段从__________________和____________________两方面,描写了____________。

山水之乐

宴酣之乐

乐人之乐

与民同乐

早晚(朝暮)变化

四时之景(四季景色)

山间美景

练习

(2)下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A. 文章第一段介绍醉翁亭所在,由面到点,先“环滁”再“西南”,望“琅琊”闻“水声”,用“回”字“转”字,引出亭子,层层烘托,突出醉翁亭之美。

B. 文章第二段将“山水之乐”具体化。描写山间朝暮变化和四季不同景色,突出流连山中美景的无穷乐趣。

C. 文章通过描绘游人之乐,宴酣之乐,禽鸟之乐,以此衬托太守的孤芳自赏。

D. 全文连用二十一个“也”,形成一唱三叹的吟咏句调,读起来抑扬顿挫,铿锵悦耳。

C