苏教版高中语文必修二第二专题 流浪人,你若到斯巴 课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 苏教版高中语文必修二第二专题 流浪人,你若到斯巴 课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

流浪人,你若到斯巴……

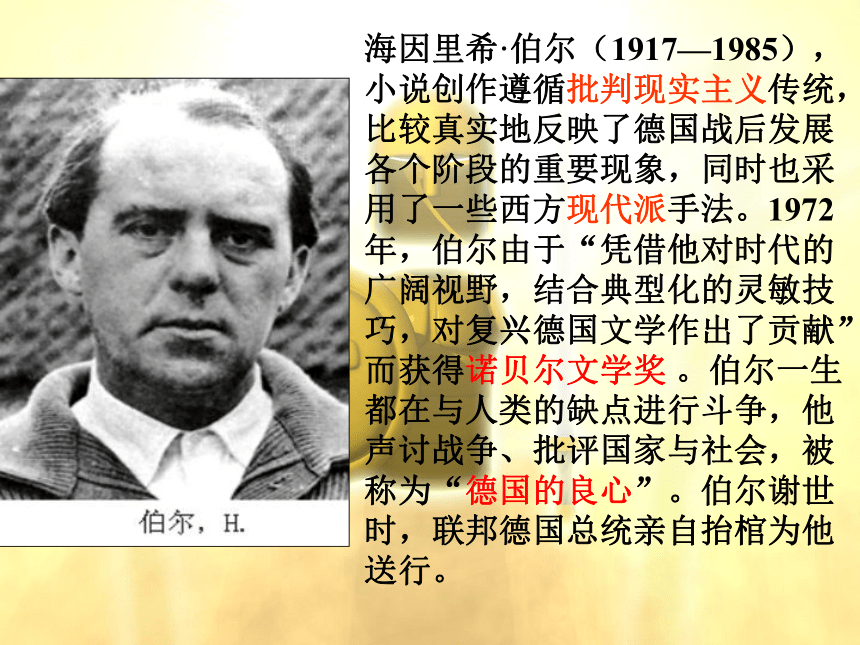

[德]海因里希·伯尔

海因里希·伯尔(1917—1985),小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。1972年,伯尔由于“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”而获得诺贝尔文学奖

。伯尔一生都在与人类的缺点进行斗争,他声讨战争、批评国家与社会,被称为“德国的良心”。伯尔谢世时,联邦德国总统亲自抬棺为他送行。

浏览课文,请用简洁的语言概括小说情节

(何人何地做何事)

下车

过道

一

二年级

楼梯

过道

纪念碑

人种脸谱像

尽头

美术教室门口

九年级

美术教室

外面的情况

教室内的情景

木板后

字迹

门房

怀疑

否认

楼梯

怀疑

本多夫

否认

怀疑

确认

一、整体感知:

根据小说的三要素,确定:

1、故事发生在一个什么样的背景下?(环境)

2、主人公谁(人物)

3、我一直在思考着什么问题?(情节)

时间:盟军已经攻

入德国,一个夜晚;

地点:战地医院;

场景:火光冲天、炮声不绝

“我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵

(1)这里是不是自己的母校;(2)自己到底受了什么伤

。

为什么对母校不敢确认?

①发烧时的幻觉

②统一的环境布置

③现实反差巨大

作者为什么要把“我”安排在自己的母校?

本该在学校读书的学生却上了战场,文科学校成了伤兵医院,到处充满着血腥味。学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,使人感觉到战争与文明发生了强烈的冲撞,战争是对文明的摧残。

文明与野蛮

主

题

环境描写:

成功的环境描写烘托了小说的主题。

三

个

月

前

三

个

月

后

学

生

学

校

城

市

门

房

伤

兵

医

院

火

海

消防员

反差

战争的罪恶

扼杀生命

摧毁文明

创痛心灵

扭曲人性

根源军国主义教育

思考:

“我”是一个____的人

讨论:

“我”为什么会走上战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?从哪些地方可以看出来?

揭露纳粹穷兵黩武的本质

3、看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?

惨不忍睹的场面四肢仅存一肢、

残酷的现实青春不再潇洒英雄梦完结,年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。客观上揭示了战争的罪恶:

摧垮人类

他这“英勇无比”的行动,他这一“壮举”有没有得到同胞、国家的认可?

①我原以为受重伤后,可以得到及时的治疗,哪怕是得到别人的安慰;没想到我多次因疼痛难当而叫喊,却无人理会,面对的而是别人的“冷漠、无情”,“仿佛他们抬着我穿过一座死城博物馆”“我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我,可是医生只耸了耸肩膀”……

②我原以为为了那句话,我的名字可以刻到“竖着更大的金色铁十字,装饰着更大的月桂花环石雕”的纪念碑上,如此青史留名,没想到“纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的,需要时,随便从哪个中心点都可以领到……”

③我原以为听到的炮声是多么的惬意、粗犷、高雅,“是图画书里打仗的模样”,没想到那是“熊熊大火”、“红光和黑烟交织”,它吞噬了我的双臂和右腿,让我欲生不能,欲死不能。花季的年龄,却过早地凋零了……

他是纳粹德国时期青少年的一个代表,深受军国主义思想的毒害,他幼稚、无知,他对侵略战争缺乏认识,他糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂受了重伤回来,他不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让他去的,他狠狠地被欺骗了。充当了战争的炮灰。

惨痛的教训

腓特烈大帝(1712-1786),继承普鲁士王位后,为了扩张他的王国,

在接下来的23年里不断与邻国征战使得普鲁士在之后许多年里成为欧洲最强大的力量。

美狄亚——希腊戏剧中的复仇女神形象,为了爱情杀死了自己的弟弟,后来又为报复丈夫的不忠亲手杀死自己的儿女。

复仇

尚武

侵略

种族

殖民

信仰

纳粹军国主义教育

纳粹青年团

“我”有没有明白自己的遭遇?

探究释疑

“牛奶”、画画都已成为了梦想,炸弹炸毁的不仅是一个人的身体,更是一个人的未来和一个人的心灵。

?

那黑板上的手迹、那彻底的疼痛让“我”顿悟

?

“我”被蒙蔽的根源是什么?

纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。

作者揭露和批判了军国主义战争。

!

结尾“牛奶”的含义是什么?表达了“我”怎样的感情?

“牛奶”成为和平的代名词。无限伤感与悔恨,向往平静的生活。

由悲惨的现实发出呼唤和平反对战争的声音,突出小说的主题。

题解:

“流浪人,你若到斯巴

…

…”这个典故你知道吗?作者在这里引用有什么作用呢?

“流浪人,你若到斯巴

…

…”是铭文的起句,我在美术课上按老师的要求用六种字体将这段铭文写在黑板上。铭文典故原指斯巴达战士为保卫祖国而英勇战死的事迹,而本文的“我”则充当纳粹德国侵略战争的炮灰,最终成为残废人。

对德国纳粹分子的讽刺,他们给青少年灌输军国主义思想,教育他们盲从,揭示为法西斯效力、卖命的可悲现实,奠定了整篇小说的批判和反思基调。

这篇小说和我们平时读到的同题材小说有什么区别吗?

视角独特

内心独白

时空跳跃

第二次世界大战已过去了许多年了,在这些年间,曾对世界人民犯下战争罪行的法西斯国家对它们的历史是怎样看的呢?

拓展提高

课后作业

二战的硝烟已离我们远去,但是世界还不太平,看了这两张图片,你产生了怎样的感受和思考?请将它们写成一篇随笔

流浪人,你若到斯巴……

[德]海因里希·伯尔

海因里希·伯尔(1917—1985),小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。1972年,伯尔由于“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”而获得诺贝尔文学奖

。伯尔一生都在与人类的缺点进行斗争,他声讨战争、批评国家与社会,被称为“德国的良心”。伯尔谢世时,联邦德国总统亲自抬棺为他送行。

浏览课文,请用简洁的语言概括小说情节

(何人何地做何事)

下车

过道

一

二年级

楼梯

过道

纪念碑

人种脸谱像

尽头

美术教室门口

九年级

美术教室

外面的情况

教室内的情景

木板后

字迹

门房

怀疑

否认

楼梯

怀疑

本多夫

否认

怀疑

确认

一、整体感知:

根据小说的三要素,确定:

1、故事发生在一个什么样的背景下?(环境)

2、主人公谁(人物)

3、我一直在思考着什么问题?(情节)

时间:盟军已经攻

入德国,一个夜晚;

地点:战地医院;

场景:火光冲天、炮声不绝

“我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵

(1)这里是不是自己的母校;(2)自己到底受了什么伤

。

为什么对母校不敢确认?

①发烧时的幻觉

②统一的环境布置

③现实反差巨大

作者为什么要把“我”安排在自己的母校?

本该在学校读书的学生却上了战场,文科学校成了伤兵医院,到处充满着血腥味。学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,使人感觉到战争与文明发生了强烈的冲撞,战争是对文明的摧残。

文明与野蛮

主

题

环境描写:

成功的环境描写烘托了小说的主题。

三

个

月

前

三

个

月

后

学

生

学

校

城

市

门

房

伤

兵

医

院

火

海

消防员

反差

战争的罪恶

扼杀生命

摧毁文明

创痛心灵

扭曲人性

根源军国主义教育

思考:

“我”是一个____的人

讨论:

“我”为什么会走上战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?从哪些地方可以看出来?

揭露纳粹穷兵黩武的本质

3、看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?

惨不忍睹的场面四肢仅存一肢、

残酷的现实青春不再潇洒英雄梦完结,年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。客观上揭示了战争的罪恶:

摧垮人类

他这“英勇无比”的行动,他这一“壮举”有没有得到同胞、国家的认可?

①我原以为受重伤后,可以得到及时的治疗,哪怕是得到别人的安慰;没想到我多次因疼痛难当而叫喊,却无人理会,面对的而是别人的“冷漠、无情”,“仿佛他们抬着我穿过一座死城博物馆”“我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我,可是医生只耸了耸肩膀”……

②我原以为为了那句话,我的名字可以刻到“竖着更大的金色铁十字,装饰着更大的月桂花环石雕”的纪念碑上,如此青史留名,没想到“纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的,需要时,随便从哪个中心点都可以领到……”

③我原以为听到的炮声是多么的惬意、粗犷、高雅,“是图画书里打仗的模样”,没想到那是“熊熊大火”、“红光和黑烟交织”,它吞噬了我的双臂和右腿,让我欲生不能,欲死不能。花季的年龄,却过早地凋零了……

他是纳粹德国时期青少年的一个代表,深受军国主义思想的毒害,他幼稚、无知,他对侵略战争缺乏认识,他糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂受了重伤回来,他不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让他去的,他狠狠地被欺骗了。充当了战争的炮灰。

惨痛的教训

腓特烈大帝(1712-1786),继承普鲁士王位后,为了扩张他的王国,

在接下来的23年里不断与邻国征战使得普鲁士在之后许多年里成为欧洲最强大的力量。

美狄亚——希腊戏剧中的复仇女神形象,为了爱情杀死了自己的弟弟,后来又为报复丈夫的不忠亲手杀死自己的儿女。

复仇

尚武

侵略

种族

殖民

信仰

纳粹军国主义教育

纳粹青年团

“我”有没有明白自己的遭遇?

探究释疑

“牛奶”、画画都已成为了梦想,炸弹炸毁的不仅是一个人的身体,更是一个人的未来和一个人的心灵。

?

那黑板上的手迹、那彻底的疼痛让“我”顿悟

?

“我”被蒙蔽的根源是什么?

纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。

作者揭露和批判了军国主义战争。

!

结尾“牛奶”的含义是什么?表达了“我”怎样的感情?

“牛奶”成为和平的代名词。无限伤感与悔恨,向往平静的生活。

由悲惨的现实发出呼唤和平反对战争的声音,突出小说的主题。

题解:

“流浪人,你若到斯巴

…

…”这个典故你知道吗?作者在这里引用有什么作用呢?

“流浪人,你若到斯巴

…

…”是铭文的起句,我在美术课上按老师的要求用六种字体将这段铭文写在黑板上。铭文典故原指斯巴达战士为保卫祖国而英勇战死的事迹,而本文的“我”则充当纳粹德国侵略战争的炮灰,最终成为残废人。

对德国纳粹分子的讽刺,他们给青少年灌输军国主义思想,教育他们盲从,揭示为法西斯效力、卖命的可悲现实,奠定了整篇小说的批判和反思基调。

这篇小说和我们平时读到的同题材小说有什么区别吗?

视角独特

内心独白

时空跳跃

第二次世界大战已过去了许多年了,在这些年间,曾对世界人民犯下战争罪行的法西斯国家对它们的历史是怎样看的呢?

拓展提高

课后作业

二战的硝烟已离我们远去,但是世界还不太平,看了这两张图片,你产生了怎样的感受和思考?请将它们写成一篇随笔