2021年中考语文系统复习文言文专题(八年级上册)10《记承天寺夜游》复习课件(幻灯片30张)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文系统复习文言文专题(八年级上册)10《记承天寺夜游》复习课件(幻灯片30张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 562.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

2021中考导向

考纲列入情况:2011、2015、2016、2019

考情:近15年未考

全国趋势:2020年云南省考察主旨相关内容;山东聊城考察与内容相关内容。

何为“游记”?

简单地说,游记就是将旅途中的所见所闻所感描述下来表达自己内心情感的一种文体。

作者简介

苏轼(1037—1101),北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山市)人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。有文集《东坡全集》传世。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》等。

背景链接

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点掉了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,真实记录了他当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中自我排遣的特殊心境。

背景链接

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

1.朗读,正音

一、朗读正音

遂(suì) 半身不遂(suí) 寝(qǐn)

藻荇(zǎo xìnɡ) 柏(bǎi)树 柏(bó)林

suì

suí

qǐn

zǎo xìnɡ

bǎi

bó

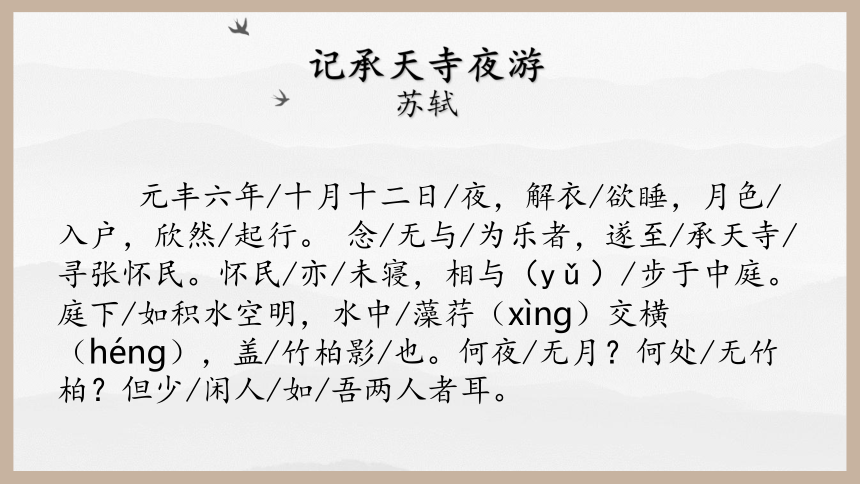

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与(yǔ)/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

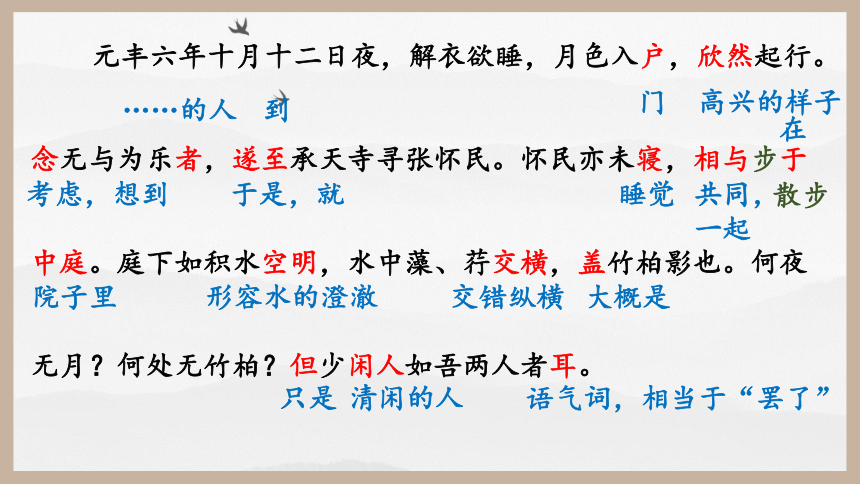

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

门

高兴的样子

考虑,想到

……的人

于是,就

到

睡觉

共同,一起

散步

在

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

清闲的人

语气词,相当于“罢了”

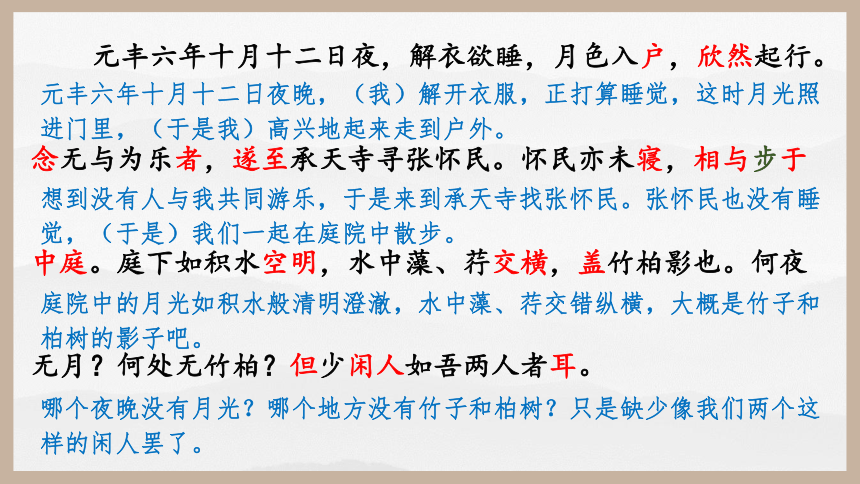

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

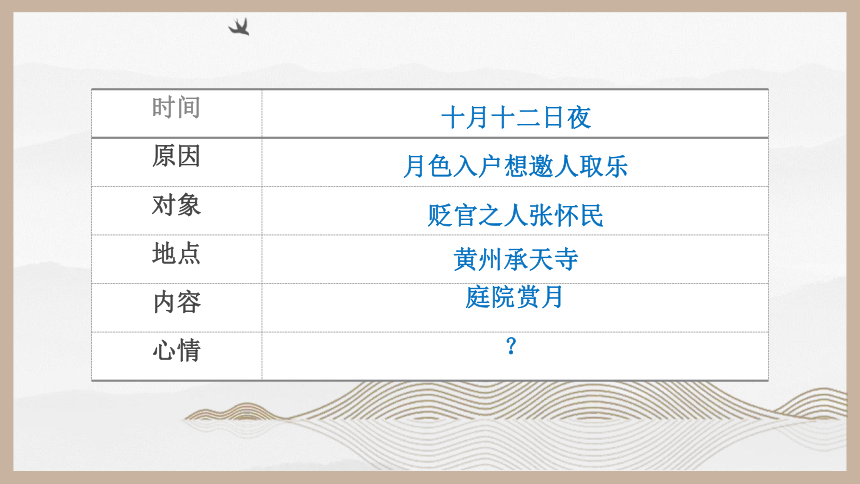

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

原因

对象

地点

内容

心情

十月十二日夜

月色入户想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

?

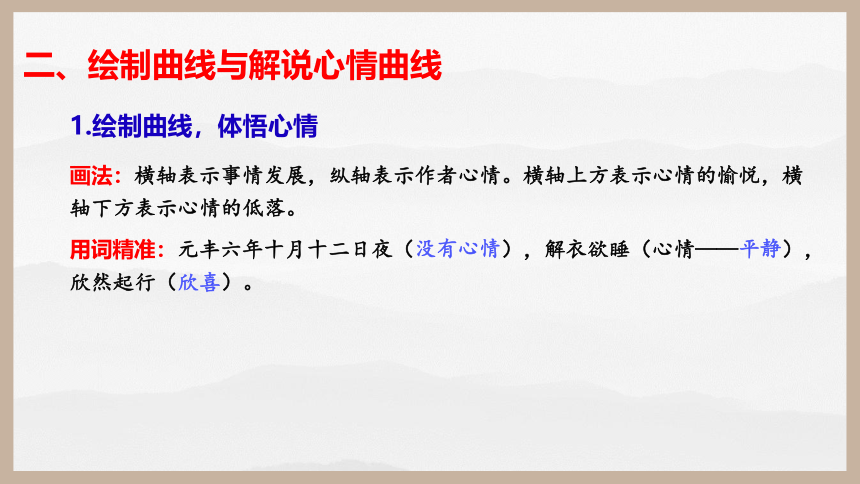

1.绘制曲线,体悟心情

二、绘制曲线与解说心情曲线

画法:横轴表示事情发展,纵轴表示作者心情。横轴上方表示心情的愉悦,横轴下方表示心情的低落。

用词精准:元丰六年十月十二日夜(没有心情),解衣欲睡(心情——平静),欣然起行(欣喜)。

没有心情

平静

欣喜

2.解说曲线,朗读讨论,联想想象

(1)念无与为乐者, 遂至承天寺寻张怀民。

心情变化:落寞到期待。

朗读指导:重音重读,重音轻读,延长音

朗读体会:念~无与为乐(低沉、落寞)者,遂~至承天寺寻张怀民(渐扬)。

(2)怀民亦未寝, 相与步于中庭。

心情变化:欣慰与愉悦。

朗读体会:怀民亦(喜悦)未寝, 相与~步(延长、悠闲)于中庭。

(3)庭下如积水空明, 水中藻、荇交横, 盖竹柏影也。

①配乐闭眼想象,描绘脑海中的场景

如果说要表现作者的心情,“空明”和“明亮”哪个更好?

月光如水,并非真水。

②朗读体会:庭下/如/积水/空明, 水中/藻、荇/交横, 盖/(重音重读)竹柏影也(末句上扬,惊喜)。

(4)何夜无月? 何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。

这句话表达了作者怎样的心理?

自豪?

落寞?

三、讨论“闲人”

1.浏览材料并圈画,结合课文和材料,思考观点和理由

观点一:自豪——世 上少有像我们这样有闲情逸致的人,表现旷达乐观的情怀。

观点二:自嘲——世 上少有像我们这样空闲无所事事的人,表现被贬的落寞。

材料一

元丰二年七月,苏轼被人弹劾(tán hé)“诗语讥讽朝廷”,被拘捕。十二月出狱,贬为黄州团练剐使(无实权,俸禄微薄)。

元丰三年二月,贬居黄州。公余经营东坡,种田帮补生计。其间写作组

诗《东坡八首》,自号东坡居士。

元丰六年十月十二日夜,游承天寺。

材料二

临皋亭下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,

何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——选自《临皋闲题》(苏轼元丰二年被贬后作)

以人解文

以文解人

板书设计

平静

欣然

解衣

月色

无一为乐

(落寞)

寻张

期待

庭下

但少闲人

(自嘲)

惊喜

自豪

合作探究

1.本文写了一件什么事?

2.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

3.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

4.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

2.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用了比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

3.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

复杂而微妙的感情,包括贬谪的悲伤、

赏月的欣喜、

漫步的悠闲、

人生的感慨、

随遇而安的乐观豁达等。

4.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔、淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。

主旨

本文通过叙写作者和张怀民夜游承天寺的情景,描写了月下美景,创造了一个清幽宁静、似真似虚的情景,表达了作者贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲,在自嘲自解中表现了作者豁达、乐观的心胸。

1.本文写景的名句是“ , , ”

2.本文把贬谪的悲伤、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”的语句中。

随堂练习

庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考点梳理

(一)重点字词

1.一词多义

与

相与步于中庭(介词,跟,向)

念无与为乐者(连词,和)

2.古今异义

但少闲人如吾两人者耳

古义:只是,只不过

今义:但是,表转折关系的连词

但少闲人如吾两人者耳

古义:助词,表示限制语气,相当于“ 而已”“罢了”

今义:名词,耳朵

但少闲人如吾两人者耳

古义:不汲汲于名利而能从容留连于光景的闲散之人

今义:与事无关的人

月色入户

古义:窗(门户)户

今义:住户、人家

念无与为乐者

古义:考虑,想

今义:纪念,思念,读

盖竹柏影也

古义:原来是,表推测原因

今义:器物上有遮盖作用的东西

相与步于中庭

古义:院子里

今义:中间的庭院

词类活用

相与步于中庭(名词作动词,散步)

怀民亦未寝(名词作动词,睡;卧)

1.倒装句

相与步于中庭。(倒装句,介宾短语后置,应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(倒装句,定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

2.省略句

解衣欲睡。(省略句,省略主语)

3.判断句

盖竹柏影也(判断句,“盖”起判断作用)

拓展延伸

《记承天寺夜游》与 《西湖游记·晚游六桥待月记》比较阅读

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染①翠之工,山岚设色②之妙,皆在朝日始出,夕舂(chōng)③未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧、游客受用,安可为俗士道哉?

(节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》)

【注】①染:染成。②设色:涂色,这里可译为“笼上暮色”。③夕舂:夕阳。

1. 解释下列句中加点的词。

(1)月色入户 ___________

(2)盖竹柏影也_______________

(3)止午、未、申三时______________

(4)其实湖光染翠之工______________

2. 翻译下列语句。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

__________________________________________

(2)湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下。

___________________________________________

3. 请品析甲文“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

________________________________________________________________

4. 同是借月抒情,苏轼和袁宏道抒发的情感有什么不同?他们积极的人生态度,对你今后的生活有什么启发?

_________________________________________________________________

答案

1.(1)门 (2)大概是 (3)仅仅,只是 (4)美妙

2.(1)只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。 (2)湖水被染成绿色之美,山峦被笼上暮色之妙,都出现在朝日初升,夕阳还未落山之际。(或:湖水被染成绿色之美,暮烟凝聚在山间之妙,都出现在朝日初升,夕阳还未落山之际。)

3. ①用比喻的修辞,把“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”。②生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

4. 第一问示例:苏轼借月抒发了自己仕途失意的落寞、自我排遣的旷达。(或:赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨。)袁宏道借月表达了独到的审美情趣,从而表达出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。

第二问示例:生活中遇到困难、失意时,要做一个积极向上、乐观豁达的人。

《西湖游记》参考译文:

然而杭州人游览西湖,却仅在上午十一时到下午五时这一段时间之内。实际上湖水被染成绿色之美,暮烟凝聚在山间之妙,都出现在朝日初升、夕阳还未落山之际,(有了它们)西湖才把浓媚的姿态发挥到了极点。月景之美,更是难以形容。那花的姿态、柳的柔情、山的容颜、水的情意,更是别有情趣韵味。这种乐趣只留给山僧和游客享用,怎么能够对那些凡夫俗子说呢!

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

2021中考导向

考纲列入情况:2011、2015、2016、2019

考情:近15年未考

全国趋势:2020年云南省考察主旨相关内容;山东聊城考察与内容相关内容。

何为“游记”?

简单地说,游记就是将旅途中的所见所闻所感描述下来表达自己内心情感的一种文体。

作者简介

苏轼(1037—1101),北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山市)人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。有文集《东坡全集》传世。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》等。

背景链接

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点掉了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,真实记录了他当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中自我排遣的特殊心境。

背景链接

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

1.朗读,正音

一、朗读正音

遂(suì) 半身不遂(suí) 寝(qǐn)

藻荇(zǎo xìnɡ) 柏(bǎi)树 柏(bó)林

suì

suí

qǐn

zǎo xìnɡ

bǎi

bó

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与(yǔ)/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

门

高兴的样子

考虑,想到

……的人

于是,就

到

睡觉

共同,一起

散步

在

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

清闲的人

语气词,相当于“罢了”

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于

中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜

无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

原因

对象

地点

内容

心情

十月十二日夜

月色入户想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

?

1.绘制曲线,体悟心情

二、绘制曲线与解说心情曲线

画法:横轴表示事情发展,纵轴表示作者心情。横轴上方表示心情的愉悦,横轴下方表示心情的低落。

用词精准:元丰六年十月十二日夜(没有心情),解衣欲睡(心情——平静),欣然起行(欣喜)。

没有心情

平静

欣喜

2.解说曲线,朗读讨论,联想想象

(1)念无与为乐者, 遂至承天寺寻张怀民。

心情变化:落寞到期待。

朗读指导:重音重读,重音轻读,延长音

朗读体会:念~无与为乐(低沉、落寞)者,遂~至承天寺寻张怀民(渐扬)。

(2)怀民亦未寝, 相与步于中庭。

心情变化:欣慰与愉悦。

朗读体会:怀民亦(喜悦)未寝, 相与~步(延长、悠闲)于中庭。

(3)庭下如积水空明, 水中藻、荇交横, 盖竹柏影也。

①配乐闭眼想象,描绘脑海中的场景

如果说要表现作者的心情,“空明”和“明亮”哪个更好?

月光如水,并非真水。

②朗读体会:庭下/如/积水/空明, 水中/藻、荇/交横, 盖/(重音重读)竹柏影也(末句上扬,惊喜)。

(4)何夜无月? 何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。

这句话表达了作者怎样的心理?

自豪?

落寞?

三、讨论“闲人”

1.浏览材料并圈画,结合课文和材料,思考观点和理由

观点一:自豪——世 上少有像我们这样有闲情逸致的人,表现旷达乐观的情怀。

观点二:自嘲——世 上少有像我们这样空闲无所事事的人,表现被贬的落寞。

材料一

元丰二年七月,苏轼被人弹劾(tán hé)“诗语讥讽朝廷”,被拘捕。十二月出狱,贬为黄州团练剐使(无实权,俸禄微薄)。

元丰三年二月,贬居黄州。公余经营东坡,种田帮补生计。其间写作组

诗《东坡八首》,自号东坡居士。

元丰六年十月十二日夜,游承天寺。

材料二

临皋亭下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,

何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

——选自《临皋闲题》(苏轼元丰二年被贬后作)

以人解文

以文解人

板书设计

平静

欣然

解衣

月色

无一为乐

(落寞)

寻张

期待

庭下

但少闲人

(自嘲)

惊喜

自豪

合作探究

1.本文写了一件什么事?

2.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

3.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

4.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

2.作者看到了什么景色?为什么这句描写景色的句子会成为千古名句?(请从修辞角度赏析)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用了比喻的修辞手法,把“月光”比作“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”,生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

3.从“但少闲人如吾两人者耳”一句中,你体会出作者怎样的思想感情?

复杂而微妙的感情,包括贬谪的悲伤、

赏月的欣喜、

漫步的悠闲、

人生的感慨、

随遇而安的乐观豁达等。

4.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔、淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。

主旨

本文通过叙写作者和张怀民夜游承天寺的情景,描写了月下美景,创造了一个清幽宁静、似真似虚的情景,表达了作者贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲,在自嘲自解中表现了作者豁达、乐观的心胸。

1.本文写景的名句是“ , , ”

2.本文把贬谪的悲伤、赏月的欣喜、漫步的悠闲、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”的语句中。

随堂练习

庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

考点梳理

(一)重点字词

1.一词多义

与

相与步于中庭(介词,跟,向)

念无与为乐者(连词,和)

2.古今异义

但少闲人如吾两人者耳

古义:只是,只不过

今义:但是,表转折关系的连词

但少闲人如吾两人者耳

古义:助词,表示限制语气,相当于“ 而已”“罢了”

今义:名词,耳朵

但少闲人如吾两人者耳

古义:不汲汲于名利而能从容留连于光景的闲散之人

今义:与事无关的人

月色入户

古义:窗(门户)户

今义:住户、人家

念无与为乐者

古义:考虑,想

今义:纪念,思念,读

盖竹柏影也

古义:原来是,表推测原因

今义:器物上有遮盖作用的东西

相与步于中庭

古义:院子里

今义:中间的庭院

词类活用

相与步于中庭(名词作动词,散步)

怀民亦未寝(名词作动词,睡;卧)

1.倒装句

相与步于中庭。(倒装句,介宾短语后置,应为“相与于中庭步”)

但少闲人如吾两人者耳(倒装句,定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

2.省略句

解衣欲睡。(省略句,省略主语)

3.判断句

盖竹柏影也(判断句,“盖”起判断作用)

拓展延伸

《记承天寺夜游》与 《西湖游记·晚游六桥待月记》比较阅读

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染①翠之工,山岚设色②之妙,皆在朝日始出,夕舂(chōng)③未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧、游客受用,安可为俗士道哉?

(节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》)

【注】①染:染成。②设色:涂色,这里可译为“笼上暮色”。③夕舂:夕阳。

1. 解释下列句中加点的词。

(1)月色入户 ___________

(2)盖竹柏影也_______________

(3)止午、未、申三时______________

(4)其实湖光染翠之工______________

2. 翻译下列语句。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

__________________________________________

(2)湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下。

___________________________________________

3. 请品析甲文“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

________________________________________________________________

4. 同是借月抒情,苏轼和袁宏道抒发的情感有什么不同?他们积极的人生态度,对你今后的生活有什么启发?

_________________________________________________________________

答案

1.(1)门 (2)大概是 (3)仅仅,只是 (4)美妙

2.(1)只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。 (2)湖水被染成绿色之美,山峦被笼上暮色之妙,都出现在朝日初升,夕阳还未落山之际。(或:湖水被染成绿色之美,暮烟凝聚在山间之妙,都出现在朝日初升,夕阳还未落山之际。)

3. ①用比喻的修辞,把“月光”比喻成“积水”,把“竹柏的影子”比喻成“藻、荇”。②生动形象地写出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

4. 第一问示例:苏轼借月抒发了自己仕途失意的落寞、自我排遣的旷达。(或:赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨。)袁宏道借月表达了独到的审美情趣,从而表达出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。

第二问示例:生活中遇到困难、失意时,要做一个积极向上、乐观豁达的人。

《西湖游记》参考译文:

然而杭州人游览西湖,却仅在上午十一时到下午五时这一段时间之内。实际上湖水被染成绿色之美,暮烟凝聚在山间之妙,都出现在朝日初升、夕阳还未落山之际,(有了它们)西湖才把浓媚的姿态发挥到了极点。月景之美,更是难以形容。那花的姿态、柳的柔情、山的容颜、水的情意,更是别有情趣韵味。这种乐趣只留给山僧和游客享用,怎么能够对那些凡夫俗子说呢!