有理数的乘方(二)教学设计

图片预览

文档简介

第二章 有理数及其运算

10.有理数的乘法(二)

太原五中 路丘平

学生起点分析:

学生的知识技能基础:学生在上一节课刚刚学习了有理数乘方的有关概念,法则等知识,对有理数乘方的符号表示,运算方法,符号判定比较熟悉,具备了进一步学习有理数乘方运算的知识技能基础,并且通过初中数学的学习,对运算数学知识解决实际问题有了一定的主动性,掌握了初步的估算方法,这对本节课的学习奠定了良好的基础.

学生的活动经验基础:较大的数据在报刊杂志上时常出现,而学生对此却缺乏经验,但是经过计算不难得出一张纸对折20次的厚度.将大数与身边熟悉的事物进行比较,从而得到启示,这个过程的实施,学生具有丰富的经验,比如折纸操作,测量厚度,估算高度,分析讨论,猜测验证等等,这对于本节课的学习非常有用.

学习任务分析:

教科书在学生掌握了有理数乘方的概念和运算的基础上,提出了本节课的具体学习任务;通过师生折纸的共同活动,体验当底数大于1时,乘方的运算结果增大的很快.并进一步熟练有理数乘方的运算的技能.本节课的教学目标是:

通过实例感受有理数的乘方运算,当底数大于1时,幂增大的很快.

熟练掌握有理数的乘方运算.

参与折纸操作数学活动,在具体的情境中初步掌握估算的方法,获得一些经险,为本册书第六章第一节“认识100万”的学习打基础.

教学过程设计

本节课设计了五个环节:第一环节:故事情境,引入新课;第二环节:折纸活动,计算思考;第三环节:例题练习,熟练乘方;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业.

第一环节:故事情境,引入新课

活动内容:

复习回顾

什么是有理数的乘方

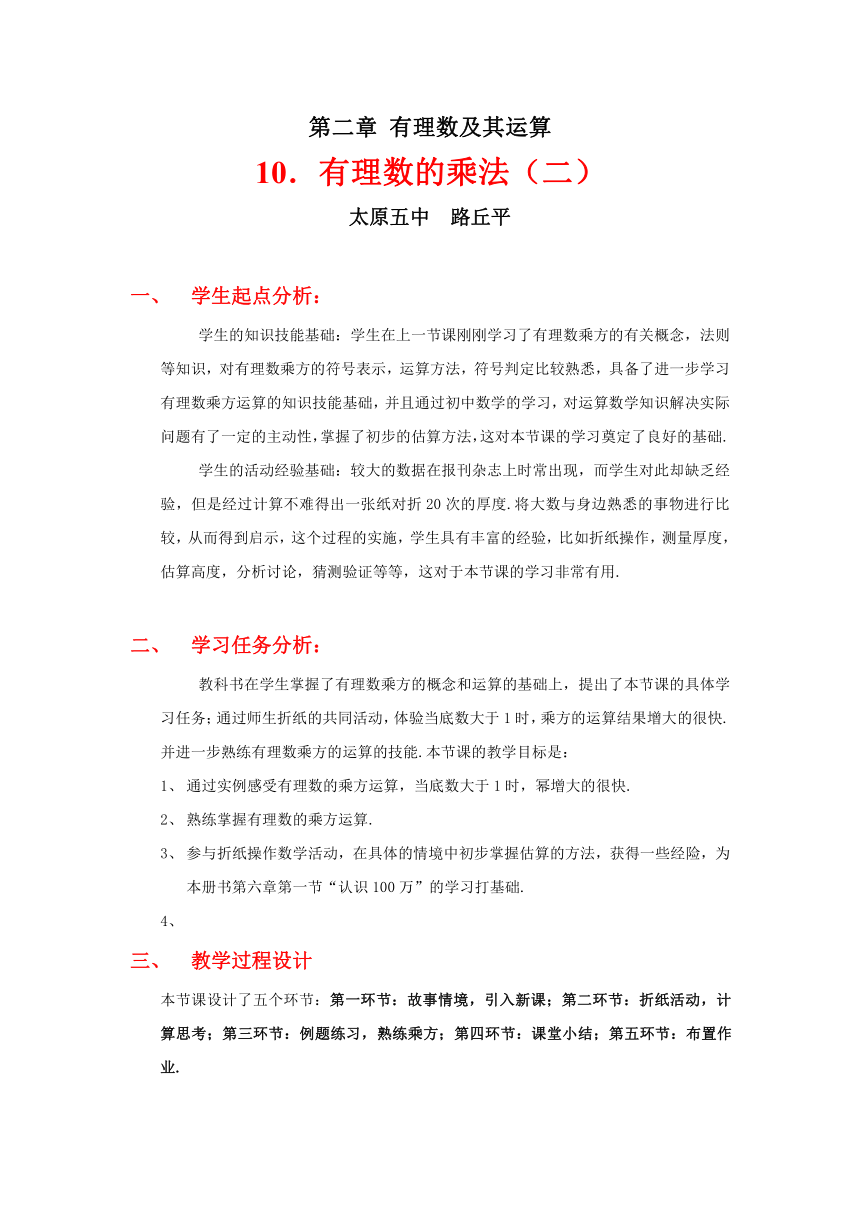

求n个相同因数a的积的运算叫做乘方,乘方的结果叫做幂,a叫做底数,n叫做指数,an读作a的n次幂(或a的n次方).

讲述或阅读教科书第87页读一读栏目“棋盘上的学问”中的第一自然段后,提出问题:棋盘里的米有多少呢?

活动目的:通过故事的趣味性,吸引学生的注意力,激发学生的求知欲,让学生自己想办法,如采用估测,或查阅资料等解决问题.同时引入新课:本节课我们来学习解决这类问题的方法,并从中获得启示.

活动的注意事项:故事的叙述要绘声绘色,特别是要把棋盘上放米的方法讲清楚,让学生听明白,使学生产生疑问:小小棋盘上真得有那么多米吗?这些米究竟会有多少呢?这样才能调动学生参与本节课活动的积极性,才能促使学生课后主动地去解决这些问题.

第二个环节:折纸活动,计算思考

活动内容:1.师生共同参与折纸活动,一边折,一边思考以下问题:纸的厚度为0.1mm ,对折一次后,厚度为2*0.1mm,对折两次后,厚度为多少毫米

对折20次后,厚度为多少毫米

若每层楼高度为3米,这张纸对折20次后约有多少层楼高

通过活动,你从中得到了什么启示

2.解决问题:

棋盘上的米究竟有多少

第2格有_______粒米,

第3格有_______粒米,

第4格有_______粒米,

… … … …

第64格有_______粒米,

共有_______粒米.

假设10000粒米为1斤,100斤为1袋,估计有-------袋

活动目的:培养学生积极参与课堂教学的意识,提高动手能力,猜想能力,估算能力.

加深对乘方意义的理解,进一步体会:当指数不断增加时,底数为2的幂的增长速度相当快;积累经验:当一张纸对折20次后,其厚度比30层楼还高,为本册第六章的学习打基础.

活动的注意事项:老师要与学生共同参与折纸活动,一起讨论,并尽可能利用上节细胞分裂的结果去发现一张纸对折10次后的厚度是1张纸的厚度的1024倍,可得102.4mm,对后10次的对折,应让学生先估算猜测后再计算验证,最后应提示学生去思考棋盘上的米究竟有多少 该如何去计算 或者建议学生去查阅有关资料.

第三环节:例题练习,熟悉乘方

活动内容:(1)讲解教科书第86页例3计算:

①-(-3)2;②-(-2)3;③-(-2/3)3;④-3/42.

(2)教科书第86页随堂练习1计算:

①-(3/2)2;②-(-3/2)2;③-53;④-4/32.

(3)巩固练习:

⒈ 填空

(1)310的意义是 个3相乘.

(2) 平方等于它本身的数是 .立方等于它本身的数是 .

(3) 一个数的15次幂是负数,那么这个数的2003次幂是 .

(4)(-2)6中指数是 ,底数是 .

(5)平方等于1/64的数是 ,立方等于1/64 的数是 .

2.计算:

⑴ (-1/3 )3 ; ⑵ -32×23; ⑶ (-3)2×(-2)3

⑷ -2×32; ⑸ (-2×3)2; ⑹ (-2)14×(-1/2)15;

⑺ -(-2)4; ⑻ (-1)2001; ⑼ -23+(-3)2;

⑽ (-2)2 · (-3)2.

活动目的:例题讲解的目的一方面是进一步熟悉乘方运算,另一方面是为了区分一些易于混淆的表示法,例如-32、(-3)2、-(-3)2 它们意义不同,-32表示32的相反数,底数是3;(-3)2的底数是-3;-(-3)2表示(-3)2的相反数,底数是-3;(-2/3)3与-22/3有区别:(-2/3)3的底数是-2/3,是乘方运算,而-23/3的分子是乘方运算,底数是2,整体是混合运算,随堂练习的目的是巩固课堂知识,是例题讲解的继续.

活动的注意事项:例题讲解要先分析,再计算,要把每一个题的读法及含义分析透彻.

讲明运算顺序和运算依据,再板书格式,另外要特别强调.在乘方运算中,当底数是负数或分数时,一定要把整个负数或分数用小括号括起来.随堂练习的题目与例题相类似,要引导学生认真计算,及时纠正学生在计算中出现的错误,并明确错误的原因,掌握算理.这里要特别注意,不要补充不必要的繁难计算题.

第四环节:课堂小结

活动内容:请同学们谈一下本节课的收获和感想.

1.乘方的意义

2.当底数大于1时,乘方运算的结果增长得很快

3 .乘方的运算

活动目的:提高学生的课堂参与意识,发展学生的课堂小节能力,语言表达交流能力.为学生提供展示自我,凸显个性的机会.

活动的注意事项:教师一方面应积极鼓励学生参与,特别是为学习有困难的学生创设发言机会,以提高他们的兴趣和自信,另一方面要把握课堂小结的准确性和全面性,对学生的小节做出适当的补充和修正.

第五环节:布置作业

活动内容:教科书第87页习题2.14 知识技能1计算,问题解决1.

活动目的:复习巩固检测本节知识,训练提高运算技能和解决问题的能力.

活动注意事项:对知识技能1计算,要向学生明确提出书写要求,即不能直接写结果,而要把演算步骤过程写出来并明确算理,对问题解决1应让学生由此感受到当底数小于1时,乘方运算的结果减少的速度很快.

教学反思

本节课的教学可不必拘泥于教科书的设计,可以创造性地使用教材,例如可把折纸活动设计成猜一猜,让学生先凭借以往的经验和知识进行猜测,以激发学生的求知欲,极大地调动学生学习的积极性,然后再指导学生用实践来验证,通过动手折纸找规律,寻找结论.

例题的讲解和分析也可以让学生先去做,在做的过程中发现问题,再着手解决问题,当学生做题产生了不同的答案后,教师再来分析错误的原因,并让学生经历了错误过程的同时又经历了改正错误的过程,印象应该更深刻.

本节课题的引入若能配上栩栩如生的动画,把学生吸引到数学王国中,激发学生的兴趣效果会更好.

底数

指数

幂

10.有理数的乘法(二)

太原五中 路丘平

学生起点分析:

学生的知识技能基础:学生在上一节课刚刚学习了有理数乘方的有关概念,法则等知识,对有理数乘方的符号表示,运算方法,符号判定比较熟悉,具备了进一步学习有理数乘方运算的知识技能基础,并且通过初中数学的学习,对运算数学知识解决实际问题有了一定的主动性,掌握了初步的估算方法,这对本节课的学习奠定了良好的基础.

学生的活动经验基础:较大的数据在报刊杂志上时常出现,而学生对此却缺乏经验,但是经过计算不难得出一张纸对折20次的厚度.将大数与身边熟悉的事物进行比较,从而得到启示,这个过程的实施,学生具有丰富的经验,比如折纸操作,测量厚度,估算高度,分析讨论,猜测验证等等,这对于本节课的学习非常有用.

学习任务分析:

教科书在学生掌握了有理数乘方的概念和运算的基础上,提出了本节课的具体学习任务;通过师生折纸的共同活动,体验当底数大于1时,乘方的运算结果增大的很快.并进一步熟练有理数乘方的运算的技能.本节课的教学目标是:

通过实例感受有理数的乘方运算,当底数大于1时,幂增大的很快.

熟练掌握有理数的乘方运算.

参与折纸操作数学活动,在具体的情境中初步掌握估算的方法,获得一些经险,为本册书第六章第一节“认识100万”的学习打基础.

教学过程设计

本节课设计了五个环节:第一环节:故事情境,引入新课;第二环节:折纸活动,计算思考;第三环节:例题练习,熟练乘方;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业.

第一环节:故事情境,引入新课

活动内容:

复习回顾

什么是有理数的乘方

求n个相同因数a的积的运算叫做乘方,乘方的结果叫做幂,a叫做底数,n叫做指数,an读作a的n次幂(或a的n次方).

讲述或阅读教科书第87页读一读栏目“棋盘上的学问”中的第一自然段后,提出问题:棋盘里的米有多少呢?

活动目的:通过故事的趣味性,吸引学生的注意力,激发学生的求知欲,让学生自己想办法,如采用估测,或查阅资料等解决问题.同时引入新课:本节课我们来学习解决这类问题的方法,并从中获得启示.

活动的注意事项:故事的叙述要绘声绘色,特别是要把棋盘上放米的方法讲清楚,让学生听明白,使学生产生疑问:小小棋盘上真得有那么多米吗?这些米究竟会有多少呢?这样才能调动学生参与本节课活动的积极性,才能促使学生课后主动地去解决这些问题.

第二个环节:折纸活动,计算思考

活动内容:1.师生共同参与折纸活动,一边折,一边思考以下问题:纸的厚度为0.1mm ,对折一次后,厚度为2*0.1mm,对折两次后,厚度为多少毫米

对折20次后,厚度为多少毫米

若每层楼高度为3米,这张纸对折20次后约有多少层楼高

通过活动,你从中得到了什么启示

2.解决问题:

棋盘上的米究竟有多少

第2格有_______粒米,

第3格有_______粒米,

第4格有_______粒米,

… … … …

第64格有_______粒米,

共有_______粒米.

假设10000粒米为1斤,100斤为1袋,估计有-------袋

活动目的:培养学生积极参与课堂教学的意识,提高动手能力,猜想能力,估算能力.

加深对乘方意义的理解,进一步体会:当指数不断增加时,底数为2的幂的增长速度相当快;积累经验:当一张纸对折20次后,其厚度比30层楼还高,为本册第六章的学习打基础.

活动的注意事项:老师要与学生共同参与折纸活动,一起讨论,并尽可能利用上节细胞分裂的结果去发现一张纸对折10次后的厚度是1张纸的厚度的1024倍,可得102.4mm,对后10次的对折,应让学生先估算猜测后再计算验证,最后应提示学生去思考棋盘上的米究竟有多少 该如何去计算 或者建议学生去查阅有关资料.

第三环节:例题练习,熟悉乘方

活动内容:(1)讲解教科书第86页例3计算:

①-(-3)2;②-(-2)3;③-(-2/3)3;④-3/42.

(2)教科书第86页随堂练习1计算:

①-(3/2)2;②-(-3/2)2;③-53;④-4/32.

(3)巩固练习:

⒈ 填空

(1)310的意义是 个3相乘.

(2) 平方等于它本身的数是 .立方等于它本身的数是 .

(3) 一个数的15次幂是负数,那么这个数的2003次幂是 .

(4)(-2)6中指数是 ,底数是 .

(5)平方等于1/64的数是 ,立方等于1/64 的数是 .

2.计算:

⑴ (-1/3 )3 ; ⑵ -32×23; ⑶ (-3)2×(-2)3

⑷ -2×32; ⑸ (-2×3)2; ⑹ (-2)14×(-1/2)15;

⑺ -(-2)4; ⑻ (-1)2001; ⑼ -23+(-3)2;

⑽ (-2)2 · (-3)2.

活动目的:例题讲解的目的一方面是进一步熟悉乘方运算,另一方面是为了区分一些易于混淆的表示法,例如-32、(-3)2、-(-3)2 它们意义不同,-32表示32的相反数,底数是3;(-3)2的底数是-3;-(-3)2表示(-3)2的相反数,底数是-3;(-2/3)3与-22/3有区别:(-2/3)3的底数是-2/3,是乘方运算,而-23/3的分子是乘方运算,底数是2,整体是混合运算,随堂练习的目的是巩固课堂知识,是例题讲解的继续.

活动的注意事项:例题讲解要先分析,再计算,要把每一个题的读法及含义分析透彻.

讲明运算顺序和运算依据,再板书格式,另外要特别强调.在乘方运算中,当底数是负数或分数时,一定要把整个负数或分数用小括号括起来.随堂练习的题目与例题相类似,要引导学生认真计算,及时纠正学生在计算中出现的错误,并明确错误的原因,掌握算理.这里要特别注意,不要补充不必要的繁难计算题.

第四环节:课堂小结

活动内容:请同学们谈一下本节课的收获和感想.

1.乘方的意义

2.当底数大于1时,乘方运算的结果增长得很快

3 .乘方的运算

活动目的:提高学生的课堂参与意识,发展学生的课堂小节能力,语言表达交流能力.为学生提供展示自我,凸显个性的机会.

活动的注意事项:教师一方面应积极鼓励学生参与,特别是为学习有困难的学生创设发言机会,以提高他们的兴趣和自信,另一方面要把握课堂小结的准确性和全面性,对学生的小节做出适当的补充和修正.

第五环节:布置作业

活动内容:教科书第87页习题2.14 知识技能1计算,问题解决1.

活动目的:复习巩固检测本节知识,训练提高运算技能和解决问题的能力.

活动注意事项:对知识技能1计算,要向学生明确提出书写要求,即不能直接写结果,而要把演算步骤过程写出来并明确算理,对问题解决1应让学生由此感受到当底数小于1时,乘方运算的结果减少的速度很快.

教学反思

本节课的教学可不必拘泥于教科书的设计,可以创造性地使用教材,例如可把折纸活动设计成猜一猜,让学生先凭借以往的经验和知识进行猜测,以激发学生的求知欲,极大地调动学生学习的积极性,然后再指导学生用实践来验证,通过动手折纸找规律,寻找结论.

例题的讲解和分析也可以让学生先去做,在做的过程中发现问题,再着手解决问题,当学生做题产生了不同的答案后,教师再来分析错误的原因,并让学生经历了错误过程的同时又经历了改正错误的过程,印象应该更深刻.

本节课题的引入若能配上栩栩如生的动画,把学生吸引到数学王国中,激发学生的兴趣效果会更好.

底数

指数

幂

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择