2021年中考语文二轮专题复习练习题:文言文对比阅读(有答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习练习题:文言文对比阅读(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-21 08:19:34 | ||

图片预览

文档简介

2021年中考语文二轮专题复习练习题:

文言文对比阅读

1.

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

【乙】西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅,张功甫玉照堂故物也,急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕春未下,始极其浓媚。月景尤为清绝,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(袁宏道《晚游六桥待月记》,有删节)

【注释】①罗纨(wán).丝织品。②午、未、申:指午时、未时、申时三个时辰,相当于现在从上午十一时至下午五时的这一段时间。③夕春(chōng).夕阳。

(1)解释下列语句中划线的词语。

急湍甚箭,猛浪若奔:

________

泉水激石,泠泠作响:________

梅花为寒所勒:________

山岚设色之妙:________

(2)下列各组句子中划线词的意思相同的一组是

(????????)

A.①负势竞上,互相轩邈

②横柯上蔽,在昼犹昏

B.①猿则百叫无绝

②月景尤为清绝

C.①夹岸高山,皆生寒树

①梅花为寒所勒

D.②皆在朝日始出

②歌吹为风

(3)将下面的句子翻译成现代汉语。

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

(4)【甲】【乙】两文描写的对象各不相同,但是两位作者却都流露出相似的感情。请从对待风景和对待世俗社会两个角度写出作者的思想感情。

?

2.

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝嵫多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(1)解释下列句中加点的词语。

两岸连山,略无阙处:

________

不见曦月:________

念无与为乐者:________

相与步于中庭:________

(2)辨析多义词。

绝:A.沿溯阻绝:________________

?B.绝峭多生怪柏:_______________。

(3)用现代汉语翻译下列句子。

自非亭午夜分,不见曦月。

但少闲人如吾两人者耳。

(4)【甲】【乙】两文中画横线的语句分别运用了什么修辞手法?各有怎样的作用?

(5)【甲【乙】两文中画波浪线的语句分别运用了什么表达方式?各有怎样的作用?

?

3.

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】故鄣县东三十五里,有青山,绝壁干天,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转。归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗被径。风雨如晦,鸡鸣不已。信足荡累颐物,悟衷散赏。

(选自吴均《与施从事书》)

【注释】①汉:银河。②企水:口渴求饮。③春罗·即女萝。④晦:黑暗。⑤荡累颐物:荡累,消除烦恼。颐物,流连物态以怡情养性。

(1)解释下列句中加点的词语。

解衣欲睡:

________

月色人入:________

绝壁干天:

________

千翼竞来:________

(2)把下面的两句话翻译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

秋露为霜,春罗被径。

(3)【甲】文中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了苏轼怎样的心境?

(4)【乙】文中“信足荡累颐物,悟衷散赏”表达了作为官场中人的吴均怎样的心情?

(5)K甲】文中画线的句子在写景方面有什么妙处?

(6)【乙】文写景可分为两大部分,先写出了山峰的_______________,又写了________,主要运用了_______________的修辞手法,透出了作者对这方奇景的_______________之情。

(7)细读【甲瓜乙】两文,比较一下,说说两位作者的心情为何不同。

?

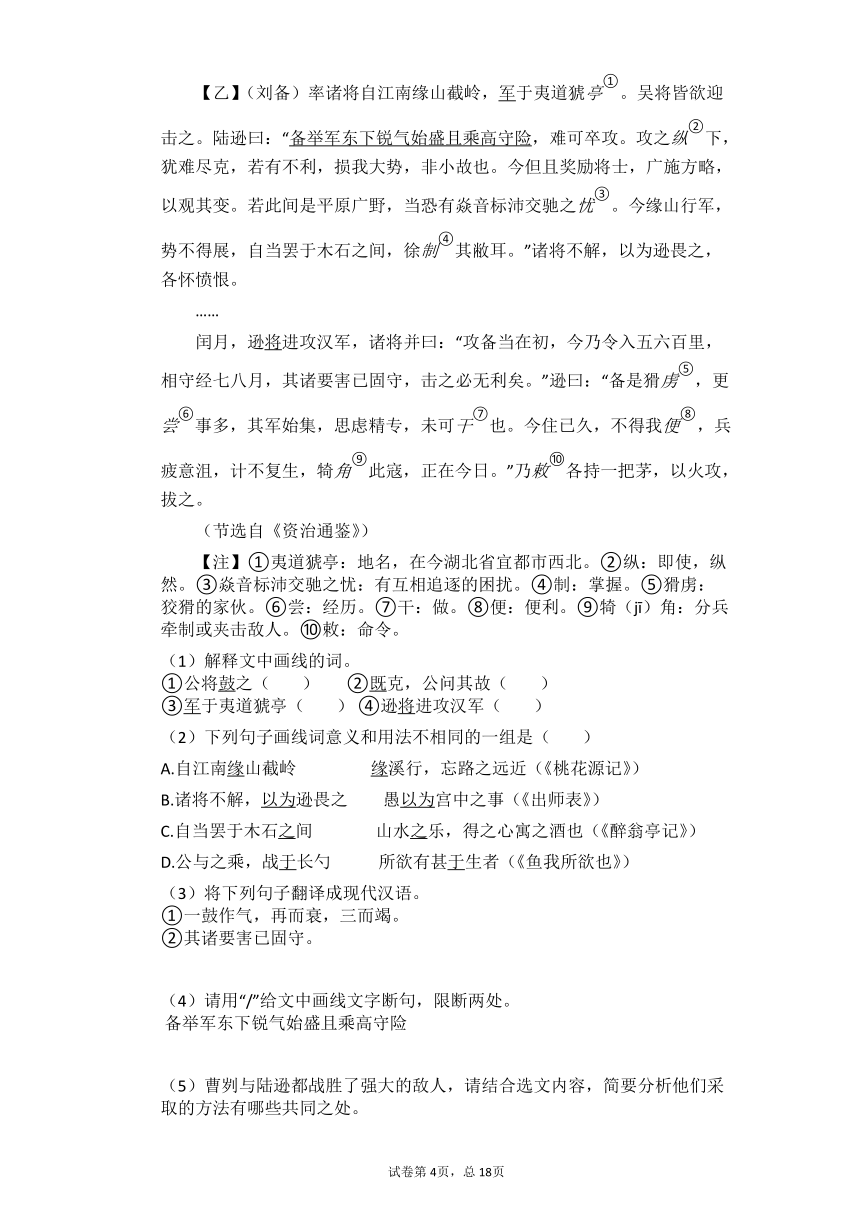

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】(刘备)率诸将自江南缘山截岭,军于夷道猇。吴将皆欲迎击之。陆逊曰:“备举军东下锐气始盛且乘高守险,难可卒攻。攻之下,犹难尽克,若有不利,损我大势,非小故也。今但且奖励将士,广施方略,以观其变。若此间是平原广野,当恐有焱音标沛交驰之。今缘山行军,势不得展,自当罢于木石之间,徐其敝耳。”诸将不解,以为逊畏之,各怀愤恨。

……

闰月,逊将进攻汉军,诸将并曰:“攻备当在初,今乃令入五六百里,相守经七八月,其诸要害已固守,击之必无利矣。”逊曰:“备是猾,更事多,其军始集,思虑精专,未可也。今住已久,不得我,兵疲意沮,计不复生,犄此寇,正在今日。”乃各持一把茅,以火攻,拔之。

(节选自《资治通鉴》)

【注】①夷道猇亭:地名,在今湖北省宜都市西北。②纵:即使,纵然。③焱音标沛交驰之忧:有互相追逐的困扰。④制:掌握。⑤猾虏:狡猾的家伙。⑥尝:经历。⑦干:做。⑧便:便利。⑨犄(jī)角:分兵牵制或夹击敌人。⑩敕:命令。

(1)解释文中画线的词。

①公将鼓之(????????)?

?

?

?②既克,公问其故(????????)

③军于夷道猇亭(????????)

④逊将进攻汉军(????????)

(2)下列句子画线词意义和用法不相同的一组是(????????)

A.自江南缘山截岭?

?

?

?

?

?

?

?

?

?缘溪行,忘路之远近(《桃花源记》)

B.诸将不解,以为逊畏之?

?

?

?

?愚以为宫中之事(《出师表》)

C.自当罢于木石之间?

?

?

?

?

?

?

?

山水之乐,得之心寓之酒也(《醉翁亭记》)

D.公与之乘,战于长勺?

?

?

?

?

?

所欲有甚于生者(《鱼我所欲也》)

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①一鼓作气,再而衰,三而竭。

②其诸要害已固守。

(4)请用“/”给文中画线文字断句,限断两处。

?备举军东下锐气始盛且乘高守险

(5)曹刿与陆逊都战胜了强大的敌人,请结合选文内容,简要分析他们采取的方法有哪些共同之处。

?

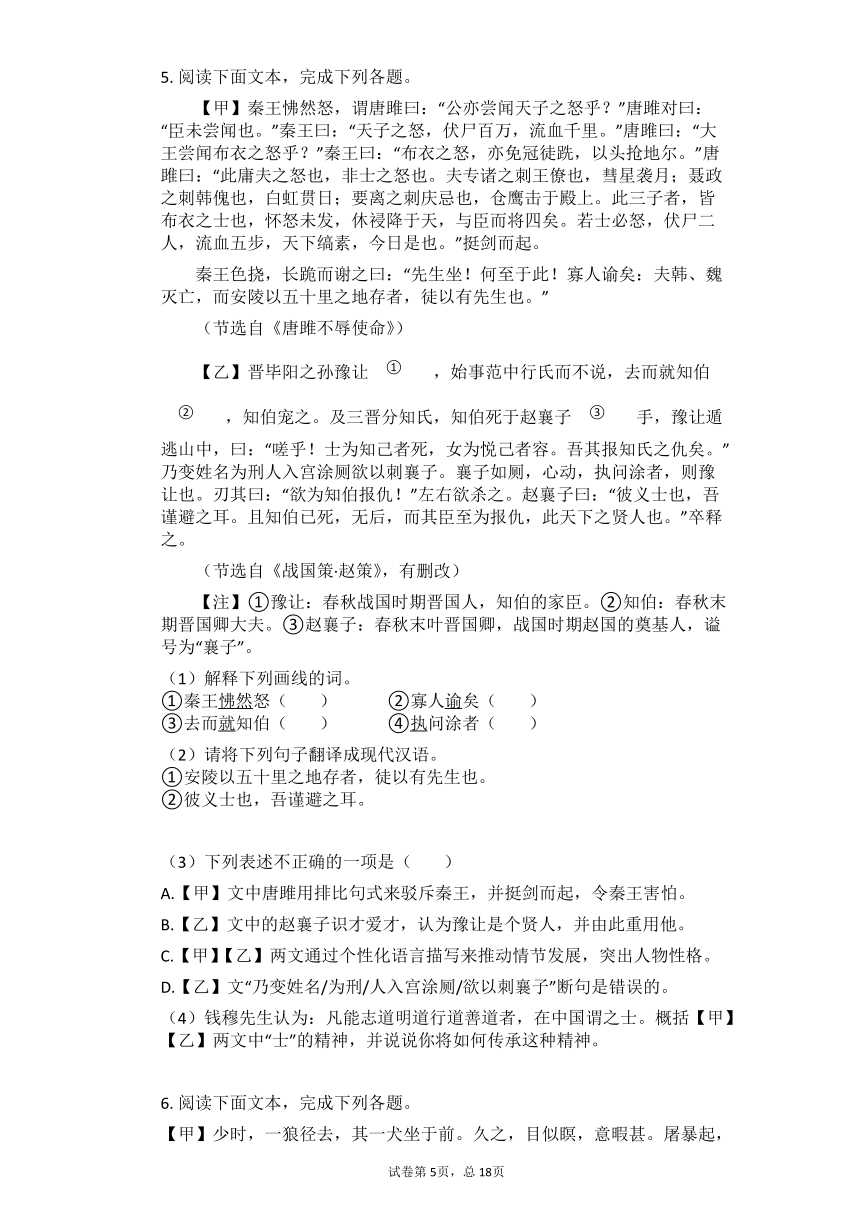

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】晋毕阳之孙豫让,始事范中行氏而不说,去而就知伯,知伯宠之。及三晋分知氏,知伯死于赵襄子手,豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为悦己者容。吾其报知氏之仇矣。”乃变姓名为刑人入宫涂厕欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂者,则豫让也。刃其曰:“欲为知伯报仇!”左右欲杀之。赵襄子曰:“彼义士也,吾谨避之耳。且知伯已死,无后,而其臣至为报仇,此天下之贤人也。”卒释之。

(节选自《战国策·赵策》,有删改)

【注】①豫让:春秋战国时期晋国人,知伯的家臣。②知伯:春秋末期晋国卿大夫。③赵襄子:春秋末叶晋国卿,战国时期赵国的奠基人,谥号为“襄子”。

(1)解释下列画线的词。

①秦王怫然怒(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

?

?②寡人谕矣(?

?

?

?

)

③去而就知伯(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

?

?④执问涂者(?

?

?

?

)

(2)请将下列句子翻译成现代汉语。

①安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

②彼义士也,吾谨避之耳。

(3)下列表述不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中唐雎用排比句式来驳斥秦王,并挺剑而起,令秦王害怕。

B.【乙】文中的赵襄子识才爱才,认为豫让是个贤人,并由此重用他。

C.【甲】【乙】两文通过个性化语言描写来推动情节发展,突出人物性格。

D.【乙】文“乃变姓名/为刑/人入宫涂厕/欲以刺襄子”断句是错误的。

(4)钱穆先生认为:凡能志道明道行道善道者,在中国谓之士。概括【甲】【乙】两文中“士”的精神,并说说你将如何传承这种精神。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】有富室偶得二小狼,与家犬杂,亦与犬相安,稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视,无一人,再就枕将寐,犬又如前,乃伪睡以,则二狼伺其未觉,将啮其喉,犬阻之不使前也。乃杀而取其革。此事从侄虞敦言。狼子野心,信不诬!然野心不过遁耳,阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻耶?

(选自纪昀《阅微草堂笔记》卷十四)

【注】①畜:养。②厅事:住所的堂屋。③俟:等待。④信不诬哉:确实不虚妄啊。诬,虚假、虚妄。⑤遁逸:逃跑。这里指隐藏。⑥贻患:留下祸患。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①一狼径去?

?

?

?

?径:_______________

②盖以诱敌?

?

?

?

?盖:_______________

③狼亦黠矣?

?

?

?

?黠:_______________

④将啮其喉?

?

?

?

?啮:_______________

⑤兽不足道?

?

?

?

?道:_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①其一犬坐于前。

②阳为亲昵,而阴怀不测。

(3)【甲】文最后一段从表达方式上属于_______________,“一狼径去”的目的是:_______________。(用原文语句填空)

(4)请分别谈谈【甲】【乙】两文给我们的启示。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(孟子《生于忧患,死于安乐》)

【乙】孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事。其母曰:“此非吾所以处吾子也。”遂迁居市旁。孟子又嬉为贾人炫卖之事。其母曰:“此又非吾所以处吾子也。”复徙居学宫旁。孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。”遂居焉。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。

(选自刘向《列女传·卷一·母仪》)

【注】①舍:住屋。②市:市场。③贾人:商人。④炫卖:边喊边卖。⑤学宫:学校。⑥俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭祀仪式。⑦揖让进退:即打躬作揖,进退朝堂等古代宾主相见的礼仪。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①行拂乱其所为?

?

?

?

拂_______________

②入则无法家拂士?

?

?拂_______________

③而后喻?

?

?

?

?

?

?

?

?

喻_______________

④卒成大儒之名?

?

?

?

卒_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①然后知生于忧患而死于安乐也。

②此可以处吾子矣。

(3)【甲】文列举六位历史名人成才的史实和【乙】文“孟母三迁”的故事都说明了什么?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自(《生于忧患

死于安乐》)

(二)列子曰:“色盛者骄,力盛者奋,未可以语道也。故不班白语道失,而况行之乎?故自奋则人莫之告。人莫之告,则孤而无辅矣。贤者任人,故年老而不衰,智尽而不乱。故治国之难在于知贤而不在自贤。”

(选自《列子·说符篇》)

【注】①色:气色,血色。②奋:奋勇。③班白:这里指老年人。④自贤:自以为贤。

(1)下列各组句子中,画线字的意思相同的一项是(????????)

A.色:征于色,发于声,而后喻?

?

?

?

?

?

?

?月色入户,欣然起行

B.乱:行拂乱其所为?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

无丝竹之乱耳

C.苦:必先苦其心志?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?何苦而不平

D.出:出则无敌国外患者,国恒亡?

?

?

?

?

?

?惩山北之塞,出入之迂也

(2)将语段(一)中画线句子翻译成现代汉语。

(3)在物质生活日益丰富的今天,你如何认识“生于忧患,死于安乐”这一观点?

(4)从语段(一)和语段(二)可以看出,一个国家强大的条件有哪些?

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。持小狼各登一树,相去数十步。少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇。竖于树上扭小狼蹄耳,故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急。狼闻声四顾,始望见之;乃舍此趋彼,跑号如前状。前树又鸣,又转奔之。口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!

【注】①牧竖:牧童。竖,童仆。②跑:兽类用足扒土。同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

(1)解释下列画线词的含义。

①意暇甚?

?

?

?_______________?

?②一狼洞其中_______________

③相去数十步_______________?

?④狼闻声四顾_______________

(2)下列句子停顿划分有错误的一项是(????????)

A.屠/乃奔倚其下

B.其一/犬坐于前

C.穴中/有小狼二

D.既而奄奄/僵卧

(3)用现代汉语翻译下面的句子

①屠自后断其股,亦毙之。

②乃舍此趋彼,跑号如前状。

(4)同是人与狼的较量,屠户与牧竖对狼的做法,你更赞同哪一种?为什么?

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。大守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜敌,以名其子。其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之,曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴,而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①太守归而宾客从也(????????)

②余至扶风之明年(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

②忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

(3)《喜雨亭记》突出表现出苏轼_______________的思想感情,这与欧阳修《醉翁亭记》的主旨_______________有共通之处。

(4)用原文句子写出文中亭子命名的由来。

①醉翁亭:_______________

②喜雨亭:_______________

(5)【乙】文写了一件什么喜事?

参考答案

1.

【答案】

(1)①飞奔的马,②发出,③约束,阻止,④着,涂

(2)B

(3)①蝉长久不断地鸣着,猿持续地啼叫着。

②花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。

(4)寄情山水、热爱山水,欣赏大自然之美,洗涤内心的尘垢,保持一份内心的清净和独立的人格、情操;但又流露出一种避世、避俗的心态。

【解答】

(1)①湍急的水流比箭还快,凶猛的巨浪就像奔腾的骏马。奔:飞奔的马。

②泉水拍打在山石上,发出泠泠的响声。作:发出。

③梅花被寒气所抑制。勒:约束,制止。

④山岚颜色之妙。设:着,涂。

A项,动词,向上长/名词作状语,在上面;

B项,断,停止/极致;

C项,都;

D项,被/飘扬。

故选B。

(3)①千转:长久不断地叫。转:通“啭”鸟鸣声。这里指蝉鸣。穷:穷尽。绝,停止。

②态:姿态。情:情绪。容:容貌。意:意味。

(4)【甲】文中“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”,【乙】文中“此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉”表明了作者都寄情山水、热爱山水,欣赏大自然之美,洗掉内心的尘垢,保持一份内心的清净和独立的人格、情操;但又流露出一种避世、避俗的心态。

2.

【答案】

(1)①同“缺”,空隙、缺口,②日光,这里指太阳,③考虑,想到,④共同,一起

(2)①断,②极,特别

(3)①如果不是在正午,就看不到太阳;不是在半夜,就看不到月亮。

②只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(4)【甲】:夸张,突出船行之快,以船行之快从侧面表现水势迅猛。【乙】:比喻,生动形象地写出了月色的皎洁,给人以空灵之感。

(5)【甲】:描写,着力渲染了一种悲凉、肃杀的气氛。【乙】:议论,流露出作者被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲之情感。

【解答】

(1)①两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方。阙:同“缺”,空隙、缺口。

②就看不见太阳和月亮。曦:日光,这里指太阳。

③考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑,想到。

④就一同在庭院里散步。相与:共同,一起。

(2)①上行和下行船只的航路都被阻断,无法通行。绝:断。

②极高的山峰上生长着许多奇形怪状的松柏。绝:极,特别。

(3)①自:如果。非:不是。亭午:正午。夜分:半夜。曦:日光,这里指太阳。

②但:只(是),仅仅。闲人:闲散的人。耳:同“尔”,语气词,罢了。

(4)【甲】文中“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”的意思是:有时皇帝的命令要紧急传达,这时只要早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵,这中间有一千二百里,即使骑乘奔驰的快马,驾着风,也不如船快。使用了夸张的修辞手法,从侧面写出水势凶猛。【乙】文中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的意思是:月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。使用了比喻的修辞手法,把月光比作积水,把影子比作水草,生动形象地写出了月色的皎洁,给人以空灵之感。

(5)【甲】:“每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”使用侧面描写,“常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”描写的是猿叫声,

以声衬静,动静结合,从而渲染三峡山谷的清幽,凄清。【乙】:作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪。月夜处处都有,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人欣赏它。

3.

【答案】

(1)①想要,②门,③冲,④争相

(2)①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

②秋天清晨的露水成了霜花,春天的女萝铺成了小路。

(3)形象地表达出了苏轼在遭贬谪中,月夜约友共游承天寺的那种哀愁和落寞。

(4)对田园山水生活的向往。

(5)明月当空,满地月光、树影,一片空明,竟引起了人们的错觉:仿佛小院成了一方清浅的池塘,里面纵横交错的是水藻、荇菜。作者仅用十几字,就把月光如水的比喻进一步具体化、形象化了。

(6)高大秀美,山中自然景观,对仗和夸张,热爱向往

(7)【甲】文作者苏轼是谪迁而来,在自然风景中聊以自慰。虽内心旷达,但掩饰不住内心的淡淡哀愁和落寞。【乙】文作者吴均从官场中来,在自然风光中聊以休憩,内心愉悦舒畅。

【解答】

(1)①正准备脱衣入睡。欲:想要。

②月光从门户照进来。户:门。

③悬崖陡峭,连接云霄。干:冲。

④鸟儿争相飞来。竞:争相。

(2)①空明:清澈透明。藻荇:泛指生长在水中的绿色植物。藻,藻类植物。荇,荇菜。这里借指月色下的竹柏影。交横:交错纵横。盖:承接上文,解释原因,表示肯定,相当于‘大概’,这里解释为‘原来是’。也:句末语气词,表判断。

②露:露水。霜:霜花。春罗:女萝。被:覆盖。

(3)作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,实则所有意味尽含其中。对澄澈透明、美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬谪中虽感慨身微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

(4)“信足荡累颐物,悟衷散赏”的意思是:悠闲地欣赏这样的景致,确实会让人消除烦恼,怡情养性,有所感悟。结合“信足荡累颐物,悟衷散赏”中的“悟”字,写景句“归飞之鸟,千翼竞来”中的“归”“竞”二字,以及“企水之猿,百臂相接”所写的猿对水的企求,可知作者借景抒情,字间行间隐含着希望归隐、流连于自然山水,对田园山水生活的向往的隐逸思想。

(5)作者惜墨如金,只用十八个字,就营造出一个月光澄碧、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。月光清朗,洒落庭中,那一片清辉白茫茫一片好似积水空潭一般,更妙的是,“水”中还有水草漂浮,游荡,于是乎恍恍然便如仙境一般了。作者的高妙之处在于,以竹、柏之影与月光两种事物互相映衬、比拟、比喻手法精当,新颖,把月光如水的比喻进一步具体化、形象化了,恰如其分地渲染了景色的幽美肃穆。更体现出了月光清凉明净的特点,衬托出作者闲适的心境。

(6)文中先是用“绝壁干天,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转”写出山峰的高大秀美;然后用“归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗被径”写出山中自然景观;用时文章语言对仗工整,“归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接”使用夸张的修辞手法写出山中蓬勃的自然活力;结尾两句“信足荡累颐物,悟衷散赏”,在清纯奇丽的大自然面前,人们内心中的忧愁苦累都会被洗涤一清,陶冶了性情,舒展了心胸,透出作者对奇景的热爱向往之情。

(7)【甲】文记录了作者被贬黄州的一个生活片段。文中“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是却被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

【乙】文是作者向好友施从事描绘了故彰县附近的山景。文章展现了山中变幻多姿的景象,流露出对美好的大自然的爱慕。全文寥寥数笔而极富情趣。

4.

【答案】

(1)①击鼓进军,②已经,③驻军,④将要

(2)D

(3)①第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓时士气减弱,第三次击鼓时士气就穷尽了。

②他们的各个险要的地方都已经巩固(或加强)了防守。

(4)备举军东下/锐气始盛/且乘高守险

(5)避其锋芒(或消磨敌方的锐气);及时出击(或选择出击的有利时机)。

【解答】

(1)①句意:鲁庄公将要下令击鼓进军。鼓:击鼓进军。

②句意:战胜齐军后,鲁庄公问他取胜的原因。既:已经。

③句意:驻军在夷道县的猇亭。军:驻军。

④句意:陆逊将要向蜀军发动进攻。将:将要。

(2)A项,动词,沿着。

B项,动词,认为。

C项,助词,的。

D项,介词,在/介词,比。

故选D。

(3)①作:鼓起。再:第二次。竭:穷尽。

②要害:险要的地方。固守:巩固(或加强)了防守。

(4)该句句意为:刘备率军沿长江东下,锐气正盛,而且凭据高山,坚守险要。“锐气始盛”为完整的主谓结构,前后断开,故正确的断句应为:备举军东下/锐气始盛/且乘高守险。

(5)【甲】文,“齐人三鼓”之后,曹刿才击鼓进军;“视其辙乱,望其旗靡”才下令追逐。【乙】文,“备是猾虏,更尝事多,其军始集,思虑精专,未可干也。今住已久,不得我便,兵疲意沮,计不复生,犄角此寇,正在今日”,陆逊选择对方将士疲惫,心情沮丧的时候,采用火攻,一举打败敌人。曹刿和陆逊能取胜,相同点是他们都能躲避敌人的锋芒,选择恰当的出击的时机,进而打败敌人。

5.

【答案】

(1)①愤怒的样子,②明白,懂得,③投靠(靠近,走进),④逮捕,捉拿

(2)①安陵国凭借方圆五十里的国土生存下来,只是因为有先生您啊。

②那/他是一位义士,我(以后)只要小心躲开他就罢了。

(3)B

(4)【甲】文中唐雎不畏强权、正义凛然、捍卫祖国、有勇有谋。【乙】文中豫让知恩图报,忠诚守节,舍生取义等。今天我们要学习他们的坚持正义,不畏强权,做好自己。同时在成长中勇担责任,学会知恩图报,但也要珍惜生命,有勇有谋。(如能和自身实际联系最好,辩证学习最好,“士”人的舍生取义不能盲目学习。)

【解答】

(1)①句意为:秦王勃然大怒。怫然:愤怒的样子。

②句意为:我明白了。谕:明白,懂得。

③句意为:离开(中行氏)投靠了智伯。就:接近、靠近,这里可以引申为“投靠”。

④句意为:捉拿涮厕所的人来审问。执:逮捕,捉拿。

(2)①第一个“以”:凭借。徒:只是,仅仅。第二个“以”:因为。

②彼:他。谨:谨慎,小心。耳:语气词,相当于“罢了”。

(3)B项,“并由此重用他”错误。赵襄子并没有重用他,只是释放了他。

(4)本题是开放性问题,【甲】【乙】两文描写了两位侠士的故事,唐雎不畏强权、正义凛然、捍卫祖国、有勇有谋。豫让知恩图报,忠诚守节,舍生取义。这都是古代“士”的精神的表现。可从“勇担责任、知恩图报、坚持正义、不畏强权”等方面来阐明自己的观点,但也要辩证的看问题,因为现在的社会已经与春秋战国时代发生了很大的变化,“士”人的舍生取义不能盲目学习,更不能为了个人的恩怨而轻易付出生命的代价。

6.

【答案】

(1)①径直,②表示推测,大概,原来是,③狡猾,④咬,⑤说

(2)①其中的另一只狼像狗似的蹲坐在前面。

②表面上假装亲昵,而背地里却心怀不轨。

(3)议论,意将隧入以攻其后也(或以攻其后)

(4)【甲】文:我们对待像狼一样的恶人,不能妥协退让,而要像屠夫一样勇敢斗争、善于斗争。

【乙】文:告诉人们大多数坏人就是坏人,和狼一样,本性是难以改变的,要警惕像狼一样阴险狠毒的人;我们不能被表面现象所迷惑,要看清事物的实质。

【解答】

(1)①句意:一只狼径直离开。径:径直。

②句意:原来是用来诱惑敌人。盖:表示推测,大概,原来是。

③句意:狼也是狡猾的动物。黠:狡猾。

④句意:要咬他的喉咙。啮:咬。

⑤句意:野兽有这样的情况不并足以说什么。道:说。

(2)①犬:名词作状语,像狗似的。

②阳:表面上。阴:暗地里,背地里。

(3)常见的五种表达方式是:记叙、说明、议论、描写和抒情。【甲】文最后一段“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”明显使用了议论的表达方式,起到了总结全文,点明文章主题的作用。联系上下文来看,“一狼径去”是要以“其一犬坐于前”作掩护进而从后面偷袭屠户,用原文回答就是“意将隧入以攻其后也”。

(4)【甲】文中屠夫遇到两只狡诈的狼,并没有选择畏惧、逃跑,而是用自己的智慧和勇气将它们杀死,这启示我们在对待像狼一样的恶毒的人时,不能一味地妥协与退让,而是应该像屠夫一样勇于斗争、善于斗争;结合“狼子野心,信不诬哉!然野心不过遁逸耳,阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?”分析可知,【乙】文主要揭示了狼子野心,秉性难改,告诉我们要警惕像狼一样阴险狠毒的人,不要被他们的表象所迷惑,要看清事物的实质。

7.

【答案】

(1)①违背,②同“弼”,辅佐,③了解、明白,④最终

(2)①这样以后才知道常处于忧愁祸患之中可以使人生存,常处于安逸快乐之中可以使人死亡。

②这里可以安顿我儿子了。

(3)“近朱者赤近墨者黑。”和优秀的人相处,你会变得更优秀;和平庸的人在一起,你可能会变得更平庸。环境对人的成长至关重要,甚至决定了一个人的人生走向。

【解答】

(1)①句意:使他做事不顺。拂:违背。

②句意:如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士。拂:同“弼”,辅佐。

③句意:才能被人们了解。喻:了解、明白。

④句意:终于成为有名的大儒。卒:最终。

(2)①然后:这样以后。忧患:忧愁祸患。安乐:安逸快乐。

②此:这里。处:安顿。

(3)解答此题要在通晓两文大意的基础上进行分析。结合内容可知,【甲】文列举六位历史名人成才的史实和【乙】文“孟母三迁”的故事都跟环境有关,这些事例都强调了环境对一个人的成长具有非常重要的作用。

8.

【答案】

(1)B

(2)人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑(思想)堵塞,然后才能有所作为。

(3)这种高尚的道德情操是青少年乃至整个社会都要重视和学习的,这样我们才能在物质上和精神上得到统一的提升、完善的发展;人始终都要有一种忧患意识,这并非物质富裕就能代替,很多东西都需要精神上的支柱。

(4)①统治者戒骄戒躁,善于纳谏,知人善任;②朝中官吏坚持法度,全力辅佐;③有势均力敌的国家或外来祸患。

【解答】

(1)A项,脸色/景色。

B项,扰乱。

C项,使动用法,使……苦/苦于,为……所苦。

D项,指在国外/由内到外。

故选B。

(2)恒过:常常犯错误。衡:同“横”,梗塞、不顺。作:奋起,这里指有所作为。

(3)本题是开放性问题,解答时要联系现实,指出“生于忧患,死于安乐”的现实意义。比如,可从青少年的学习上来论述,青少年应有忧患意识,这样才能时刻鞭策自己,让自己取得更好的成绩;也可从国家层面来论述,我们应有忧患意识,使得自己在物质和精神上得到统一的提升、完善的发展,这样祖国的强大才有保证。答案不唯一,言之有理即可。

(4)从语段(一)中“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”可以总结出,一个国家想要强大,朝中官吏应坚持法度,全力辅佐,同时有势均力敌的国家或外来祸患。从语段(二)中“色盛者骄,力盛者奋,未可以语道也”“人莫之告,则孤而无辅矣”“贤者任人,故年老而不衰,智尽而不乱。故治国之难在于知贤而不在自贤”可以总结出,统治者应戒骄戒躁,善于纳谏,知人善任。

9.

【答案】

(1)①从容、悠闲,②洞穴,这里用作动词,指挖洞,③距离,④看

(2)D

(3)①屠户从后面砍断狼的大腿,也杀死了这只狼。

②于是舍弃这边的狼崽,转而奔至另一棵树下,像刚才那样狂叫嘶抓。

(4)示例:更赞同【甲】文中屠户的做法,是因为屠户面对的是恶狼,被迫自卫,除恶务尽,杀狼是正当的;而【乙】文中牧竖“杀狼”则出于一种无聊的残忍,张扬的是人性中恶的一面。

【解答】

(1)①句意:神情很悠闲。暇:从容、悠闲。

②句意:另一只狼在积薪中打洞。洞:洞穴,这里用作动词,指挖洞。

③句意:两棵树之间相距几十步远。去:距离。

④句意:大狼听到另一只小狼的哀嚎后停下来四处张望。顾:看。

(2)D项,句意:不久大狼气息微弱。“既而”是时间状语,“奄奄僵卧”省略了主语“大狼”,应在“奄奄僵卧”前停顿。正确停顿为:既而/奄奄僵卧。

(3)①股:大腿。毙:杀死。

②乃:于是。趋:奔向。状:样子。

(4)解答本题,要结合文章内容和人类表现出来的善恶进行作答。在【甲】文中,“途中两狼,缀行甚远”“两狼之并驱如故”“屠惧”“屠大窘”“意将隧入以攻其后”等句子,表现的是狼的凶残、贪婪和人的无助,屠户面对的是恶狼,屠户杀狼是被迫自卫,杀狼是正当的;而【乙】文中,“谋分捉之”“竖于树上扭小狼蹄耳,故令嗥”“其一竖又在彼树致小狼鸣急”等句子表明牧童的做法是恶劣的,是出于一种无聊的消遣,而狼是无辜的,牧童对狼的伤害,表现了人性中恶的一面,是不可取的。回答时先明确观点,再说明理由,注意语句通顺。

10.

【答案】

(1)①跟从,随从,②第二年

(2)①醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守啊。

②忧愁的人因此欢乐,生病的人因此痊愈,我的亭子正好建成。

(3)关心人民疾苦,与民同乐

(4)①太守自谓也,②亭以雨名,志喜也

(5)久旱逢甘霖(天降喜雨)。

【解答】

(1)①句意:太守回去宾客也跟着回去了。从:跟从,随从。

②句意:我到扶风的第二年。明年:第二年。

(2)①述:记述。文:文章。……者……也:判断句。

②以:因此。适:正好,刚好。

(3)《喜雨亭记》记叙了喜雨亭的由来和建造的经过。文章第二段写久旱民忧,大雨民喜,把修亭与喜雨联系起来,以忧衬喜。第三段议论于对话之中,进一步说出亭与喜雨之关系。表现了作者对民众疾苦的关心或与民同乐之情。从《醉翁亭记》中“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”可知,欧阳修主张与民同乐。综合以上分析,整理回答即可。

(4)从“名之者谁?太守自谓也”可知,醉翁亭命名由来是“太守自谓也”。《喜雨亭记》中“亭以雨名,志喜也”的意思是:这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。由此可知,喜雨亭的命名由来是“亭以雨名,志喜也”。

(5)【乙】文第二段“弥月不雨,民方以为忧”,写这年春天正当紧要时节,庄稼急需雨水,而天公不做美,整整一个月没有下雨,那些靠天吃饭的百姓心急如焚。到了三月,“乙卯乃雨”“甲于又雨”,两次雨水,虽然可缓解庄稼缺水之急,但并未根除旱情,“民以为未足”,百姓切盼天降透雨。最后写“丁卯大雨,三日乃止”,甘霖连降三日,庄稼得到了雨水的滋润,“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成”,此可谓“久旱逢甘霖”。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

文言文对比阅读

1.

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

【乙】西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅,张功甫玉照堂故物也,急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕春未下,始极其浓媚。月景尤为清绝,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(袁宏道《晚游六桥待月记》,有删节)

【注释】①罗纨(wán).丝织品。②午、未、申:指午时、未时、申时三个时辰,相当于现在从上午十一时至下午五时的这一段时间。③夕春(chōng).夕阳。

(1)解释下列语句中划线的词语。

急湍甚箭,猛浪若奔:

________

泉水激石,泠泠作响:________

梅花为寒所勒:________

山岚设色之妙:________

(2)下列各组句子中划线词的意思相同的一组是

(????????)

A.①负势竞上,互相轩邈

②横柯上蔽,在昼犹昏

B.①猿则百叫无绝

②月景尤为清绝

C.①夹岸高山,皆生寒树

①梅花为寒所勒

D.②皆在朝日始出

②歌吹为风

(3)将下面的句子翻译成现代汉语。

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

(4)【甲】【乙】两文描写的对象各不相同,但是两位作者却都流露出相似的感情。请从对待风景和对待世俗社会两个角度写出作者的思想感情。

?

2.

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝嵫多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(郦道元《三峡》)

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(1)解释下列句中加点的词语。

两岸连山,略无阙处:

________

不见曦月:________

念无与为乐者:________

相与步于中庭:________

(2)辨析多义词。

绝:A.沿溯阻绝:________________

?B.绝峭多生怪柏:_______________。

(3)用现代汉语翻译下列句子。

自非亭午夜分,不见曦月。

但少闲人如吾两人者耳。

(4)【甲】【乙】两文中画横线的语句分别运用了什么修辞手法?各有怎样的作用?

(5)【甲【乙】两文中画波浪线的语句分别运用了什么表达方式?各有怎样的作用?

?

3.

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】故鄣县东三十五里,有青山,绝壁干天,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转。归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗被径。风雨如晦,鸡鸣不已。信足荡累颐物,悟衷散赏。

(选自吴均《与施从事书》)

【注释】①汉:银河。②企水:口渴求饮。③春罗·即女萝。④晦:黑暗。⑤荡累颐物:荡累,消除烦恼。颐物,流连物态以怡情养性。

(1)解释下列句中加点的词语。

解衣欲睡:

________

月色人入:________

绝壁干天:

________

千翼竞来:________

(2)把下面的两句话翻译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

秋露为霜,春罗被径。

(3)【甲】文中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了苏轼怎样的心境?

(4)【乙】文中“信足荡累颐物,悟衷散赏”表达了作为官场中人的吴均怎样的心情?

(5)K甲】文中画线的句子在写景方面有什么妙处?

(6)【乙】文写景可分为两大部分,先写出了山峰的_______________,又写了________,主要运用了_______________的修辞手法,透出了作者对这方奇景的_______________之情。

(7)细读【甲瓜乙】两文,比较一下,说说两位作者的心情为何不同。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】(刘备)率诸将自江南缘山截岭,军于夷道猇。吴将皆欲迎击之。陆逊曰:“备举军东下锐气始盛且乘高守险,难可卒攻。攻之下,犹难尽克,若有不利,损我大势,非小故也。今但且奖励将士,广施方略,以观其变。若此间是平原广野,当恐有焱音标沛交驰之。今缘山行军,势不得展,自当罢于木石之间,徐其敝耳。”诸将不解,以为逊畏之,各怀愤恨。

……

闰月,逊将进攻汉军,诸将并曰:“攻备当在初,今乃令入五六百里,相守经七八月,其诸要害已固守,击之必无利矣。”逊曰:“备是猾,更事多,其军始集,思虑精专,未可也。今住已久,不得我,兵疲意沮,计不复生,犄此寇,正在今日。”乃各持一把茅,以火攻,拔之。

(节选自《资治通鉴》)

【注】①夷道猇亭:地名,在今湖北省宜都市西北。②纵:即使,纵然。③焱音标沛交驰之忧:有互相追逐的困扰。④制:掌握。⑤猾虏:狡猾的家伙。⑥尝:经历。⑦干:做。⑧便:便利。⑨犄(jī)角:分兵牵制或夹击敌人。⑩敕:命令。

(1)解释文中画线的词。

①公将鼓之(????????)?

?

?

?②既克,公问其故(????????)

③军于夷道猇亭(????????)

④逊将进攻汉军(????????)

(2)下列句子画线词意义和用法不相同的一组是(????????)

A.自江南缘山截岭?

?

?

?

?

?

?

?

?

?缘溪行,忘路之远近(《桃花源记》)

B.诸将不解,以为逊畏之?

?

?

?

?愚以为宫中之事(《出师表》)

C.自当罢于木石之间?

?

?

?

?

?

?

?

山水之乐,得之心寓之酒也(《醉翁亭记》)

D.公与之乘,战于长勺?

?

?

?

?

?

所欲有甚于生者(《鱼我所欲也》)

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①一鼓作气,再而衰,三而竭。

②其诸要害已固守。

(4)请用“/”给文中画线文字断句,限断两处。

?备举军东下锐气始盛且乘高守险

(5)曹刿与陆逊都战胜了强大的敌人,请结合选文内容,简要分析他们采取的方法有哪些共同之处。

?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】晋毕阳之孙豫让,始事范中行氏而不说,去而就知伯,知伯宠之。及三晋分知氏,知伯死于赵襄子手,豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为悦己者容。吾其报知氏之仇矣。”乃变姓名为刑人入宫涂厕欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂者,则豫让也。刃其曰:“欲为知伯报仇!”左右欲杀之。赵襄子曰:“彼义士也,吾谨避之耳。且知伯已死,无后,而其臣至为报仇,此天下之贤人也。”卒释之。

(节选自《战国策·赵策》,有删改)

【注】①豫让:春秋战国时期晋国人,知伯的家臣。②知伯:春秋末期晋国卿大夫。③赵襄子:春秋末叶晋国卿,战国时期赵国的奠基人,谥号为“襄子”。

(1)解释下列画线的词。

①秦王怫然怒(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

?

?②寡人谕矣(?

?

?

?

)

③去而就知伯(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

?

?④执问涂者(?

?

?

?

)

(2)请将下列句子翻译成现代汉语。

①安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

②彼义士也,吾谨避之耳。

(3)下列表述不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中唐雎用排比句式来驳斥秦王,并挺剑而起,令秦王害怕。

B.【乙】文中的赵襄子识才爱才,认为豫让是个贤人,并由此重用他。

C.【甲】【乙】两文通过个性化语言描写来推动情节发展,突出人物性格。

D.【乙】文“乃变姓名/为刑/人入宫涂厕/欲以刺襄子”断句是错误的。

(4)钱穆先生认为:凡能志道明道行道善道者,在中国谓之士。概括【甲】【乙】两文中“士”的精神,并说说你将如何传承这种精神。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】有富室偶得二小狼,与家犬杂,亦与犬相安,稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视,无一人,再就枕将寐,犬又如前,乃伪睡以,则二狼伺其未觉,将啮其喉,犬阻之不使前也。乃杀而取其革。此事从侄虞敦言。狼子野心,信不诬!然野心不过遁耳,阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻耶?

(选自纪昀《阅微草堂笔记》卷十四)

【注】①畜:养。②厅事:住所的堂屋。③俟:等待。④信不诬哉:确实不虚妄啊。诬,虚假、虚妄。⑤遁逸:逃跑。这里指隐藏。⑥贻患:留下祸患。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①一狼径去?

?

?

?

?径:_______________

②盖以诱敌?

?

?

?

?盖:_______________

③狼亦黠矣?

?

?

?

?黠:_______________

④将啮其喉?

?

?

?

?啮:_______________

⑤兽不足道?

?

?

?

?道:_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①其一犬坐于前。

②阳为亲昵,而阴怀不测。

(3)【甲】文最后一段从表达方式上属于_______________,“一狼径去”的目的是:_______________。(用原文语句填空)

(4)请分别谈谈【甲】【乙】两文给我们的启示。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(孟子《生于忧患,死于安乐》)

【乙】孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事。其母曰:“此非吾所以处吾子也。”遂迁居市旁。孟子又嬉为贾人炫卖之事。其母曰:“此又非吾所以处吾子也。”复徙居学宫旁。孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。”遂居焉。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。

(选自刘向《列女传·卷一·母仪》)

【注】①舍:住屋。②市:市场。③贾人:商人。④炫卖:边喊边卖。⑤学宫:学校。⑥俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭祀仪式。⑦揖让进退:即打躬作揖,进退朝堂等古代宾主相见的礼仪。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①行拂乱其所为?

?

?

?

拂_______________

②入则无法家拂士?

?

?拂_______________

③而后喻?

?

?

?

?

?

?

?

?

喻_______________

④卒成大儒之名?

?

?

?

卒_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①然后知生于忧患而死于安乐也。

②此可以处吾子矣。

(3)【甲】文列举六位历史名人成才的史实和【乙】文“孟母三迁”的故事都说明了什么?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自(《生于忧患

死于安乐》)

(二)列子曰:“色盛者骄,力盛者奋,未可以语道也。故不班白语道失,而况行之乎?故自奋则人莫之告。人莫之告,则孤而无辅矣。贤者任人,故年老而不衰,智尽而不乱。故治国之难在于知贤而不在自贤。”

(选自《列子·说符篇》)

【注】①色:气色,血色。②奋:奋勇。③班白:这里指老年人。④自贤:自以为贤。

(1)下列各组句子中,画线字的意思相同的一项是(????????)

A.色:征于色,发于声,而后喻?

?

?

?

?

?

?

?月色入户,欣然起行

B.乱:行拂乱其所为?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

无丝竹之乱耳

C.苦:必先苦其心志?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?何苦而不平

D.出:出则无敌国外患者,国恒亡?

?

?

?

?

?

?惩山北之塞,出入之迂也

(2)将语段(一)中画线句子翻译成现代汉语。

(3)在物质生活日益丰富的今天,你如何认识“生于忧患,死于安乐”这一观点?

(4)从语段(一)和语段(二)可以看出,一个国家强大的条件有哪些?

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。持小狼各登一树,相去数十步。少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇。竖于树上扭小狼蹄耳,故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急。狼闻声四顾,始望见之;乃舍此趋彼,跑号如前状。前树又鸣,又转奔之。口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!

【注】①牧竖:牧童。竖,童仆。②跑:兽类用足扒土。同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

(1)解释下列画线词的含义。

①意暇甚?

?

?

?_______________?

?②一狼洞其中_______________

③相去数十步_______________?

?④狼闻声四顾_______________

(2)下列句子停顿划分有错误的一项是(????????)

A.屠/乃奔倚其下

B.其一/犬坐于前

C.穴中/有小狼二

D.既而奄奄/僵卧

(3)用现代汉语翻译下面的句子

①屠自后断其股,亦毙之。

②乃舍此趋彼,跑号如前状。

(4)同是人与狼的较量,屠户与牧竖对狼的做法,你更赞同哪一种?为什么?

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。大守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜敌,以名其子。其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之,曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴,而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①太守归而宾客从也(????????)

②余至扶风之明年(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

②忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

(3)《喜雨亭记》突出表现出苏轼_______________的思想感情,这与欧阳修《醉翁亭记》的主旨_______________有共通之处。

(4)用原文句子写出文中亭子命名的由来。

①醉翁亭:_______________

②喜雨亭:_______________

(5)【乙】文写了一件什么喜事?

参考答案

1.

【答案】

(1)①飞奔的马,②发出,③约束,阻止,④着,涂

(2)B

(3)①蝉长久不断地鸣着,猿持续地啼叫着。

②花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。

(4)寄情山水、热爱山水,欣赏大自然之美,洗涤内心的尘垢,保持一份内心的清净和独立的人格、情操;但又流露出一种避世、避俗的心态。

【解答】

(1)①湍急的水流比箭还快,凶猛的巨浪就像奔腾的骏马。奔:飞奔的马。

②泉水拍打在山石上,发出泠泠的响声。作:发出。

③梅花被寒气所抑制。勒:约束,制止。

④山岚颜色之妙。设:着,涂。

A项,动词,向上长/名词作状语,在上面;

B项,断,停止/极致;

C项,都;

D项,被/飘扬。

故选B。

(3)①千转:长久不断地叫。转:通“啭”鸟鸣声。这里指蝉鸣。穷:穷尽。绝,停止。

②态:姿态。情:情绪。容:容貌。意:意味。

(4)【甲】文中“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”,【乙】文中“此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉”表明了作者都寄情山水、热爱山水,欣赏大自然之美,洗掉内心的尘垢,保持一份内心的清净和独立的人格、情操;但又流露出一种避世、避俗的心态。

2.

【答案】

(1)①同“缺”,空隙、缺口,②日光,这里指太阳,③考虑,想到,④共同,一起

(2)①断,②极,特别

(3)①如果不是在正午,就看不到太阳;不是在半夜,就看不到月亮。

②只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(4)【甲】:夸张,突出船行之快,以船行之快从侧面表现水势迅猛。【乙】:比喻,生动形象地写出了月色的皎洁,给人以空灵之感。

(5)【甲】:描写,着力渲染了一种悲凉、肃杀的气氛。【乙】:议论,流露出作者被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲之情感。

【解答】

(1)①两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方。阙:同“缺”,空隙、缺口。

②就看不见太阳和月亮。曦:日光,这里指太阳。

③考虑到没有和我一起游乐的人。念:考虑,想到。

④就一同在庭院里散步。相与:共同,一起。

(2)①上行和下行船只的航路都被阻断,无法通行。绝:断。

②极高的山峰上生长着许多奇形怪状的松柏。绝:极,特别。

(3)①自:如果。非:不是。亭午:正午。夜分:半夜。曦:日光,这里指太阳。

②但:只(是),仅仅。闲人:闲散的人。耳:同“尔”,语气词,罢了。

(4)【甲】文中“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”的意思是:有时皇帝的命令要紧急传达,这时只要早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵,这中间有一千二百里,即使骑乘奔驰的快马,驾着风,也不如船快。使用了夸张的修辞手法,从侧面写出水势凶猛。【乙】文中“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的意思是:月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。使用了比喻的修辞手法,把月光比作积水,把影子比作水草,生动形象地写出了月色的皎洁,给人以空灵之感。

(5)【甲】:“每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”使用侧面描写,“常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝”描写的是猿叫声,

以声衬静,动静结合,从而渲染三峡山谷的清幽,凄清。【乙】:作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪。月夜处处都有,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人欣赏它。

3.

【答案】

(1)①想要,②门,③冲,④争相

(2)①庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

②秋天清晨的露水成了霜花,春天的女萝铺成了小路。

(3)形象地表达出了苏轼在遭贬谪中,月夜约友共游承天寺的那种哀愁和落寞。

(4)对田园山水生活的向往。

(5)明月当空,满地月光、树影,一片空明,竟引起了人们的错觉:仿佛小院成了一方清浅的池塘,里面纵横交错的是水藻、荇菜。作者仅用十几字,就把月光如水的比喻进一步具体化、形象化了。

(6)高大秀美,山中自然景观,对仗和夸张,热爱向往

(7)【甲】文作者苏轼是谪迁而来,在自然风景中聊以自慰。虽内心旷达,但掩饰不住内心的淡淡哀愁和落寞。【乙】文作者吴均从官场中来,在自然风光中聊以休憩,内心愉悦舒畅。

【解答】

(1)①正准备脱衣入睡。欲:想要。

②月光从门户照进来。户:门。

③悬崖陡峭,连接云霄。干:冲。

④鸟儿争相飞来。竞:争相。

(2)①空明:清澈透明。藻荇:泛指生长在水中的绿色植物。藻,藻类植物。荇,荇菜。这里借指月色下的竹柏影。交横:交错纵横。盖:承接上文,解释原因,表示肯定,相当于‘大概’,这里解释为‘原来是’。也:句末语气词,表判断。

②露:露水。霜:霜花。春罗:女萝。被:覆盖。

(3)作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,实则所有意味尽含其中。对澄澈透明、美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬谪中虽感慨身微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

(4)“信足荡累颐物,悟衷散赏”的意思是:悠闲地欣赏这样的景致,确实会让人消除烦恼,怡情养性,有所感悟。结合“信足荡累颐物,悟衷散赏”中的“悟”字,写景句“归飞之鸟,千翼竞来”中的“归”“竞”二字,以及“企水之猿,百臂相接”所写的猿对水的企求,可知作者借景抒情,字间行间隐含着希望归隐、流连于自然山水,对田园山水生活的向往的隐逸思想。

(5)作者惜墨如金,只用十八个字,就营造出一个月光澄碧、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。月光清朗,洒落庭中,那一片清辉白茫茫一片好似积水空潭一般,更妙的是,“水”中还有水草漂浮,游荡,于是乎恍恍然便如仙境一般了。作者的高妙之处在于,以竹、柏之影与月光两种事物互相映衬、比拟、比喻手法精当,新颖,把月光如水的比喻进一步具体化、形象化了,恰如其分地渲染了景色的幽美肃穆。更体现出了月光清凉明净的特点,衬托出作者闲适的心境。

(6)文中先是用“绝壁干天,孤峰入汉;绿嶂百重,清川万转”写出山峰的高大秀美;然后用“归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接。秋露为霜,春罗被径”写出山中自然景观;用时文章语言对仗工整,“归飞之鸟,千翼竞来;企水之猿,百臂相接”使用夸张的修辞手法写出山中蓬勃的自然活力;结尾两句“信足荡累颐物,悟衷散赏”,在清纯奇丽的大自然面前,人们内心中的忧愁苦累都会被洗涤一清,陶冶了性情,舒展了心胸,透出作者对奇景的热爱向往之情。

(7)【甲】文记录了作者被贬黄州的一个生活片段。文中“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是却被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

【乙】文是作者向好友施从事描绘了故彰县附近的山景。文章展现了山中变幻多姿的景象,流露出对美好的大自然的爱慕。全文寥寥数笔而极富情趣。

4.

【答案】

(1)①击鼓进军,②已经,③驻军,④将要

(2)D

(3)①第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓时士气减弱,第三次击鼓时士气就穷尽了。

②他们的各个险要的地方都已经巩固(或加强)了防守。

(4)备举军东下/锐气始盛/且乘高守险

(5)避其锋芒(或消磨敌方的锐气);及时出击(或选择出击的有利时机)。

【解答】

(1)①句意:鲁庄公将要下令击鼓进军。鼓:击鼓进军。

②句意:战胜齐军后,鲁庄公问他取胜的原因。既:已经。

③句意:驻军在夷道县的猇亭。军:驻军。

④句意:陆逊将要向蜀军发动进攻。将:将要。

(2)A项,动词,沿着。

B项,动词,认为。

C项,助词,的。

D项,介词,在/介词,比。

故选D。

(3)①作:鼓起。再:第二次。竭:穷尽。

②要害:险要的地方。固守:巩固(或加强)了防守。

(4)该句句意为:刘备率军沿长江东下,锐气正盛,而且凭据高山,坚守险要。“锐气始盛”为完整的主谓结构,前后断开,故正确的断句应为:备举军东下/锐气始盛/且乘高守险。

(5)【甲】文,“齐人三鼓”之后,曹刿才击鼓进军;“视其辙乱,望其旗靡”才下令追逐。【乙】文,“备是猾虏,更尝事多,其军始集,思虑精专,未可干也。今住已久,不得我便,兵疲意沮,计不复生,犄角此寇,正在今日”,陆逊选择对方将士疲惫,心情沮丧的时候,采用火攻,一举打败敌人。曹刿和陆逊能取胜,相同点是他们都能躲避敌人的锋芒,选择恰当的出击的时机,进而打败敌人。

5.

【答案】

(1)①愤怒的样子,②明白,懂得,③投靠(靠近,走进),④逮捕,捉拿

(2)①安陵国凭借方圆五十里的国土生存下来,只是因为有先生您啊。

②那/他是一位义士,我(以后)只要小心躲开他就罢了。

(3)B

(4)【甲】文中唐雎不畏强权、正义凛然、捍卫祖国、有勇有谋。【乙】文中豫让知恩图报,忠诚守节,舍生取义等。今天我们要学习他们的坚持正义,不畏强权,做好自己。同时在成长中勇担责任,学会知恩图报,但也要珍惜生命,有勇有谋。(如能和自身实际联系最好,辩证学习最好,“士”人的舍生取义不能盲目学习。)

【解答】

(1)①句意为:秦王勃然大怒。怫然:愤怒的样子。

②句意为:我明白了。谕:明白,懂得。

③句意为:离开(中行氏)投靠了智伯。就:接近、靠近,这里可以引申为“投靠”。

④句意为:捉拿涮厕所的人来审问。执:逮捕,捉拿。

(2)①第一个“以”:凭借。徒:只是,仅仅。第二个“以”:因为。

②彼:他。谨:谨慎,小心。耳:语气词,相当于“罢了”。

(3)B项,“并由此重用他”错误。赵襄子并没有重用他,只是释放了他。

(4)本题是开放性问题,【甲】【乙】两文描写了两位侠士的故事,唐雎不畏强权、正义凛然、捍卫祖国、有勇有谋。豫让知恩图报,忠诚守节,舍生取义。这都是古代“士”的精神的表现。可从“勇担责任、知恩图报、坚持正义、不畏强权”等方面来阐明自己的观点,但也要辩证的看问题,因为现在的社会已经与春秋战国时代发生了很大的变化,“士”人的舍生取义不能盲目学习,更不能为了个人的恩怨而轻易付出生命的代价。

6.

【答案】

(1)①径直,②表示推测,大概,原来是,③狡猾,④咬,⑤说

(2)①其中的另一只狼像狗似的蹲坐在前面。

②表面上假装亲昵,而背地里却心怀不轨。

(3)议论,意将隧入以攻其后也(或以攻其后)

(4)【甲】文:我们对待像狼一样的恶人,不能妥协退让,而要像屠夫一样勇敢斗争、善于斗争。

【乙】文:告诉人们大多数坏人就是坏人,和狼一样,本性是难以改变的,要警惕像狼一样阴险狠毒的人;我们不能被表面现象所迷惑,要看清事物的实质。

【解答】

(1)①句意:一只狼径直离开。径:径直。

②句意:原来是用来诱惑敌人。盖:表示推测,大概,原来是。

③句意:狼也是狡猾的动物。黠:狡猾。

④句意:要咬他的喉咙。啮:咬。

⑤句意:野兽有这样的情况不并足以说什么。道:说。

(2)①犬:名词作状语,像狗似的。

②阳:表面上。阴:暗地里,背地里。

(3)常见的五种表达方式是:记叙、说明、议论、描写和抒情。【甲】文最后一段“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”明显使用了议论的表达方式,起到了总结全文,点明文章主题的作用。联系上下文来看,“一狼径去”是要以“其一犬坐于前”作掩护进而从后面偷袭屠户,用原文回答就是“意将隧入以攻其后也”。

(4)【甲】文中屠夫遇到两只狡诈的狼,并没有选择畏惧、逃跑,而是用自己的智慧和勇气将它们杀死,这启示我们在对待像狼一样的恶毒的人时,不能一味地妥协与退让,而是应该像屠夫一样勇于斗争、善于斗争;结合“狼子野心,信不诬哉!然野心不过遁逸耳,阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?”分析可知,【乙】文主要揭示了狼子野心,秉性难改,告诉我们要警惕像狼一样阴险狠毒的人,不要被他们的表象所迷惑,要看清事物的实质。

7.

【答案】

(1)①违背,②同“弼”,辅佐,③了解、明白,④最终

(2)①这样以后才知道常处于忧愁祸患之中可以使人生存,常处于安逸快乐之中可以使人死亡。

②这里可以安顿我儿子了。

(3)“近朱者赤近墨者黑。”和优秀的人相处,你会变得更优秀;和平庸的人在一起,你可能会变得更平庸。环境对人的成长至关重要,甚至决定了一个人的人生走向。

【解答】

(1)①句意:使他做事不顺。拂:违背。

②句意:如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士。拂:同“弼”,辅佐。

③句意:才能被人们了解。喻:了解、明白。

④句意:终于成为有名的大儒。卒:最终。

(2)①然后:这样以后。忧患:忧愁祸患。安乐:安逸快乐。

②此:这里。处:安顿。

(3)解答此题要在通晓两文大意的基础上进行分析。结合内容可知,【甲】文列举六位历史名人成才的史实和【乙】文“孟母三迁”的故事都跟环境有关,这些事例都强调了环境对一个人的成长具有非常重要的作用。

8.

【答案】

(1)B

(2)人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑(思想)堵塞,然后才能有所作为。

(3)这种高尚的道德情操是青少年乃至整个社会都要重视和学习的,这样我们才能在物质上和精神上得到统一的提升、完善的发展;人始终都要有一种忧患意识,这并非物质富裕就能代替,很多东西都需要精神上的支柱。

(4)①统治者戒骄戒躁,善于纳谏,知人善任;②朝中官吏坚持法度,全力辅佐;③有势均力敌的国家或外来祸患。

【解答】

(1)A项,脸色/景色。

B项,扰乱。

C项,使动用法,使……苦/苦于,为……所苦。

D项,指在国外/由内到外。

故选B。

(2)恒过:常常犯错误。衡:同“横”,梗塞、不顺。作:奋起,这里指有所作为。

(3)本题是开放性问题,解答时要联系现实,指出“生于忧患,死于安乐”的现实意义。比如,可从青少年的学习上来论述,青少年应有忧患意识,这样才能时刻鞭策自己,让自己取得更好的成绩;也可从国家层面来论述,我们应有忧患意识,使得自己在物质和精神上得到统一的提升、完善的发展,这样祖国的强大才有保证。答案不唯一,言之有理即可。

(4)从语段(一)中“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”可以总结出,一个国家想要强大,朝中官吏应坚持法度,全力辅佐,同时有势均力敌的国家或外来祸患。从语段(二)中“色盛者骄,力盛者奋,未可以语道也”“人莫之告,则孤而无辅矣”“贤者任人,故年老而不衰,智尽而不乱。故治国之难在于知贤而不在自贤”可以总结出,统治者应戒骄戒躁,善于纳谏,知人善任。

9.

【答案】

(1)①从容、悠闲,②洞穴,这里用作动词,指挖洞,③距离,④看

(2)D

(3)①屠户从后面砍断狼的大腿,也杀死了这只狼。

②于是舍弃这边的狼崽,转而奔至另一棵树下,像刚才那样狂叫嘶抓。

(4)示例:更赞同【甲】文中屠户的做法,是因为屠户面对的是恶狼,被迫自卫,除恶务尽,杀狼是正当的;而【乙】文中牧竖“杀狼”则出于一种无聊的残忍,张扬的是人性中恶的一面。

【解答】

(1)①句意:神情很悠闲。暇:从容、悠闲。

②句意:另一只狼在积薪中打洞。洞:洞穴,这里用作动词,指挖洞。

③句意:两棵树之间相距几十步远。去:距离。

④句意:大狼听到另一只小狼的哀嚎后停下来四处张望。顾:看。

(2)D项,句意:不久大狼气息微弱。“既而”是时间状语,“奄奄僵卧”省略了主语“大狼”,应在“奄奄僵卧”前停顿。正确停顿为:既而/奄奄僵卧。

(3)①股:大腿。毙:杀死。

②乃:于是。趋:奔向。状:样子。

(4)解答本题,要结合文章内容和人类表现出来的善恶进行作答。在【甲】文中,“途中两狼,缀行甚远”“两狼之并驱如故”“屠惧”“屠大窘”“意将隧入以攻其后”等句子,表现的是狼的凶残、贪婪和人的无助,屠户面对的是恶狼,屠户杀狼是被迫自卫,杀狼是正当的;而【乙】文中,“谋分捉之”“竖于树上扭小狼蹄耳,故令嗥”“其一竖又在彼树致小狼鸣急”等句子表明牧童的做法是恶劣的,是出于一种无聊的消遣,而狼是无辜的,牧童对狼的伤害,表现了人性中恶的一面,是不可取的。回答时先明确观点,再说明理由,注意语句通顺。

10.

【答案】

(1)①跟从,随从,②第二年

(2)①醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守啊。

②忧愁的人因此欢乐,生病的人因此痊愈,我的亭子正好建成。

(3)关心人民疾苦,与民同乐

(4)①太守自谓也,②亭以雨名,志喜也

(5)久旱逢甘霖(天降喜雨)。

【解答】

(1)①句意:太守回去宾客也跟着回去了。从:跟从,随从。

②句意:我到扶风的第二年。明年:第二年。

(2)①述:记述。文:文章。……者……也:判断句。

②以:因此。适:正好,刚好。

(3)《喜雨亭记》记叙了喜雨亭的由来和建造的经过。文章第二段写久旱民忧,大雨民喜,把修亭与喜雨联系起来,以忧衬喜。第三段议论于对话之中,进一步说出亭与喜雨之关系。表现了作者对民众疾苦的关心或与民同乐之情。从《醉翁亭记》中“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”可知,欧阳修主张与民同乐。综合以上分析,整理回答即可。

(4)从“名之者谁?太守自谓也”可知,醉翁亭命名由来是“太守自谓也”。《喜雨亭记》中“亭以雨名,志喜也”的意思是:这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。由此可知,喜雨亭的命名由来是“亭以雨名,志喜也”。

(5)【乙】文第二段“弥月不雨,民方以为忧”,写这年春天正当紧要时节,庄稼急需雨水,而天公不做美,整整一个月没有下雨,那些靠天吃饭的百姓心急如焚。到了三月,“乙卯乃雨”“甲于又雨”,两次雨水,虽然可缓解庄稼缺水之急,但并未根除旱情,“民以为未足”,百姓切盼天降透雨。最后写“丁卯大雨,三日乃止”,甘霖连降三日,庄稼得到了雨水的滋润,“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成”,此可谓“久旱逢甘霖”。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页