2021年中考语文二轮专题复习练习题:文言文对比阅读(有答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习练习题:文言文对比阅读(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-22 08:56:57 | ||

图片预览

文档简介

2021年中考语文二轮专题复习练习题:

文言文对比阅读

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。大守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜敌,以名其子。其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之,曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴,而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①太守归而宾客从也(????????)

②余至扶风之明年(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

②忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

(3)《喜雨亭记》突出表现出苏轼_______________的思想感情,这与欧阳修《醉翁亭记》的主旨_______________有共通之处。

(4)用原文句子写出文中亭子命名的由来。

①醉翁亭:_______________

②喜雨亭:_______________

(5)【乙】文写了一件什么喜事?

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】李德辉,字仲实,通州潞县人。适岁凶,家储粟才五升,其母舂蓬稗、炊藜苋(野菜)而食之。德辉天性孝悌操履清慎既就外傅嗜读书,束于贫,无以自资,乃辍业。年十六,监酒丰州,禄食充足,有余则市笔札录书,夜诵不休。已乃厌糟曲,叹曰:“志士顾安此耶!仕不足以匡君福民,隐不足以悦亲善身,天地之间,人寿几何,恶可无闻,同腐草木也!”乃谢绝所与游少年,求先生长者讲学,以卒其业。

【注】①操履:操行。②外傅:老师。③监酒:监管制酒。④恶可:怎么能,如何能。

(1)下列画线词的意思和用法完全相同的一项是(????????)

A.每假借于藏书之家?

以是人多以书假余

B.余立侍左右?

?

?

?

?

?

有余则市笔札录书

C.弗之怠?

?

?

?

?

?

?

?

?

?天地之间

D.卒获有所闻?

?

?

?

?

?

以卒其业

(2)下面有关【乙】文画线句子的断句,划分正确的一项是(????????)

A.德辉天性/孝悌操履/清慎既就/外傅嗜读书

B.德辉天性/孝悌操履清慎/既就外傅/嗜读书

C.德辉天性孝悌/操履清慎/既就外傅/嗜读书

D.德辉/天性孝悌操履/清慎既就/外傅嗜读书

(3)下面对选文的内容与写法的分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中的“嗜学”与“家贫”看似矛盾,但作者却很好的解决了这一问题。

B.【乙】文中的“辍业”是因为家贫,但却因“嗜读书”,最终完成了自己的事业。

C.【甲】【乙】两文讲的都是为学之道,都家庭贫穷,却勤学奋发,学有所成。

D.【甲】文以叙事为主,【乙】文以议论为主,都采用对比手法,读来生动感人。

(4)将下面两个句子,翻译成现代汉语。

①先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

②志士顾安此耶!仕不足以匡君福民,隐不足以悦亲善身。

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(1)下列画线字解释有误的一项是(????????)

A.未若柳絮因风起(因:趁、乘)

B.太丘舍去(舍:舍弃)

C.陈太丘与友期行(期:期限)

D.即公大兄无奕女(即:就是)

(2)下列各句的朗读节奏划分不正确的一项是(????????)

A.期/日中,过中/不至

B.未若/柳絮/因风起

C.与儿女/讲论/文义

D.即/公大兄/无奕女,左将军/王凝/之妻也

(3)下列选项中,对【甲】【乙】两文的理解有误的是(????????)

A.【甲】文“欣然”“大笑”等词语营造了一种温馨美好的家庭氛围。

B.【甲】文着重写雪优美的姿态,表达作者对雪的赞美之情。

C.【甲】【乙】两文都运用了语言描写来刻画人物,如【乙】文通过人物对话,刻画元方明白事理的性格特点。

D.【乙】文表明友人心理变化的两个字是“怒”和“惭”。

(4)用现代汉语翻译下列句子。

①俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

②友人惭,下车引之。元方入门不顾。

?

4.

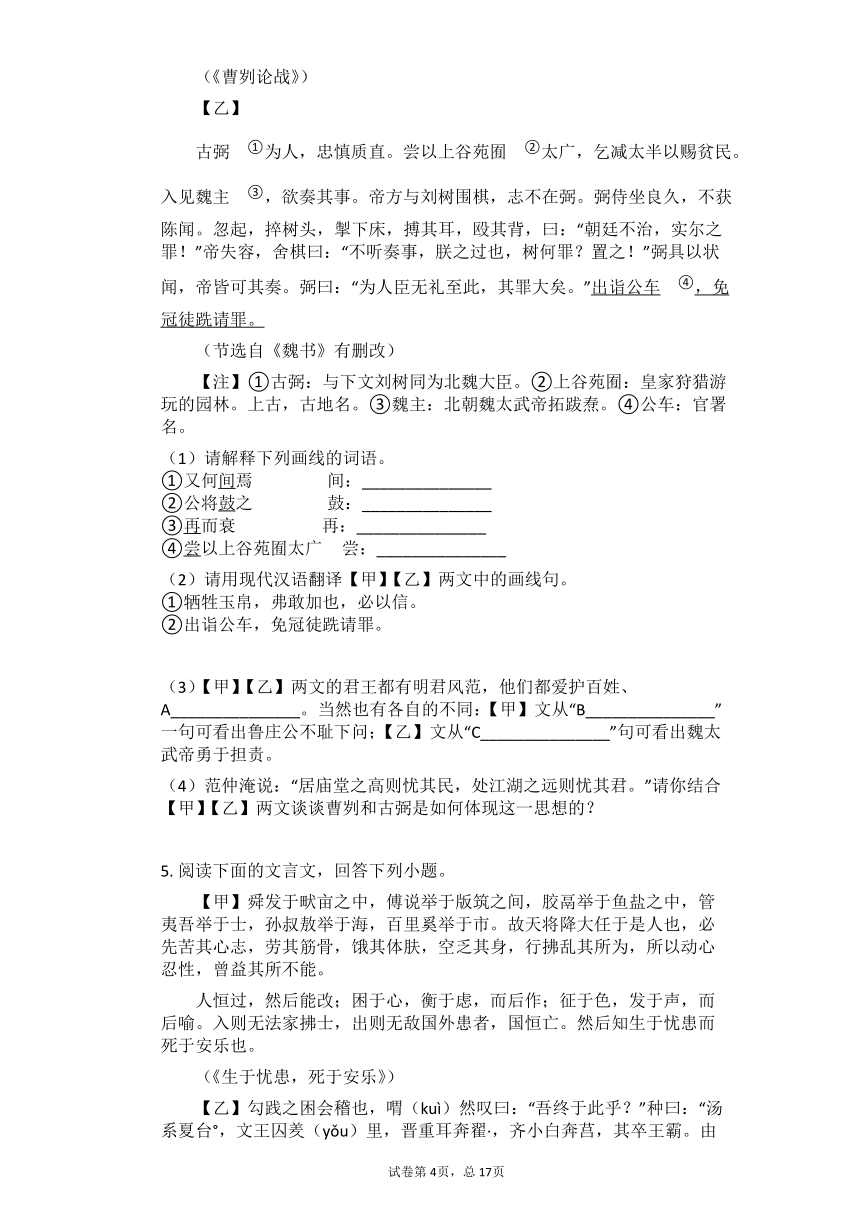

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

①十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

②公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】

古弼为人,忠慎质直。尝以上谷苑囿太广,乞减太半以赐贫民。入见魏主,欲奏其事。帝方与刘树围棋,志不在弼。弼侍坐良久,不获陈闻。忽起,捽树头,掣下床,搏其耳,殴其背,曰:“朝廷不治,实尔之罪!”帝失容,舍棋曰:“不听奏事,朕之过也,树何罪?置之!”弼具以状闻,帝皆可其奏。弼曰:“为人臣无礼至此,其罪大矣。”出诣公车,免冠徒跣请罪。

(节选自《魏书》有删改)

【注】①古弼:与下文刘树同为北魏大臣。②上谷苑囿:皇家狩猎游玩的园林。上古,古地名。③魏主:北朝魏太武帝拓跋焘。④公车:官署名。

(1)请解释下列画线的词语。

①又何间焉?

?

?

?

?

?

?

?

?

?间:_______________

②公将鼓之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?鼓:_______________

③再而衰?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

再:_______________

④尝以上谷苑囿太广?

?

?尝:_______________

(2)请用现代汉语翻译【甲】【乙】两文中的画线句。

①牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

②出诣公车,免冠徒跣请罪。

(3)【甲】【乙】两文的君王都有明君风范,他们都爱护百姓、A_______________。当然也有各自的不同:【甲】文从“B_______________”一句可看出鲁庄公不耻下问;【乙】文从“C_______________”句可看出魏太武帝勇于担责。

(4)范仲淹说:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”请你结合【甲】【乙】两文谈谈曹刿和古弼是如何体现这一思想的?

?

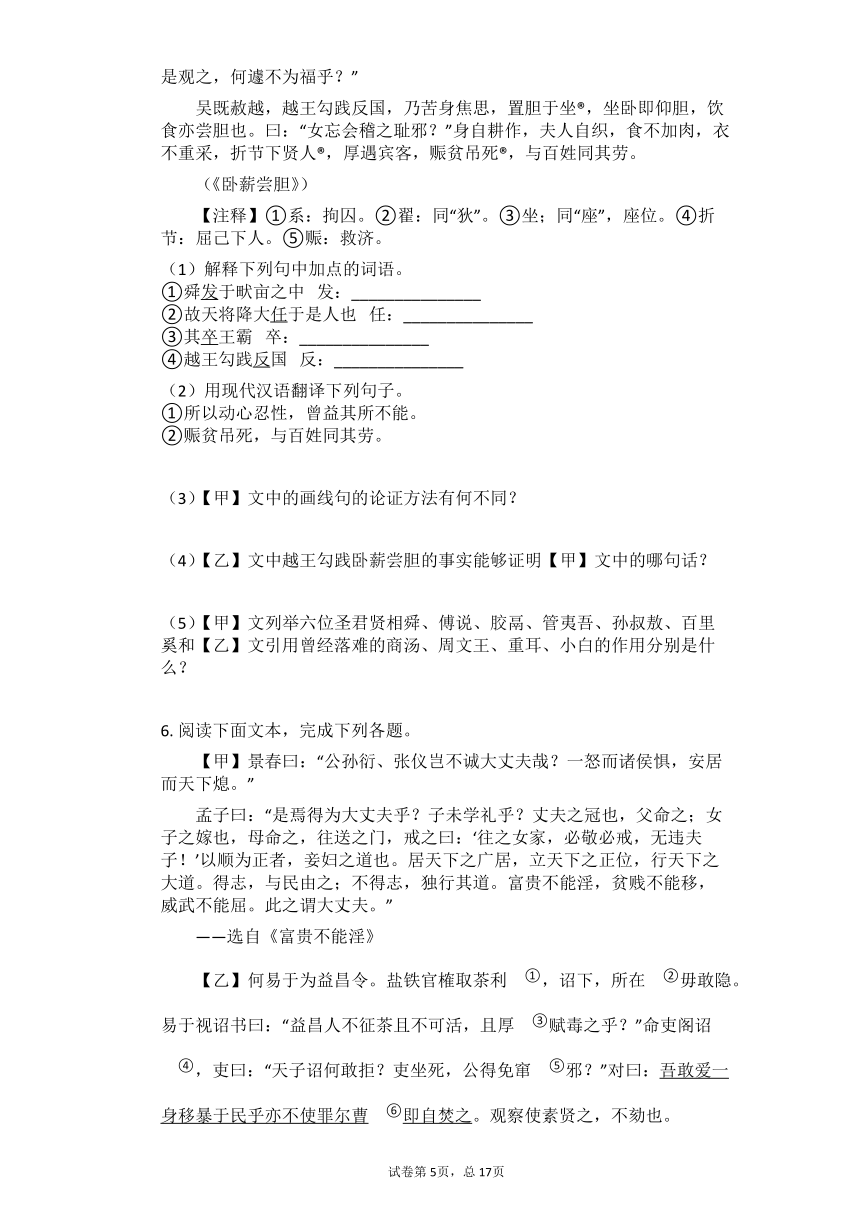

5.

阅读下面的文言文,回答下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】勾践之困会稽也,喟(kuì)然叹曰:“吾终于此乎?”种曰:“汤系夏台°,文王囚羑(yǒu)里,晋重耳奔翟·,齐小白奔莒,其卒王霸。由是观之,何遽不为福乎?”

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐?,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人?,厚遇宾客,赈贫吊死?,与百姓同其劳。

(《卧薪尝胆》)

【注释】①系:拘囚。②翟:同“狄”。③坐;同“座”,座位。④折节:屈己下人。⑤赈:救济。

(1)解释下列句中加点的词语。

①舜发于畎亩之中?

?发:_______________

②故天将降大任于是人也?

?任:_______________

③其卒王霸?

?卒:_______________

④越王勾践反国?

?反:_______________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①所以动心忍性,曾益其所不能。

②赈贫吊死,与百姓同其劳。

(3)【甲】文中的画线句的论证方法有何不同?

(4)【乙】文中越王勾践卧薪尝胆的事实能够证明【甲】文中的哪句话?

(5)【甲】文列举六位圣君贤相舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚和【乙】文引用曾经落难的商汤、周文王、重耳、小白的作用分别是什么?

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

——选自《富贵不能淫》

【乙】何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利,诏下,所在毋敢隐。易于视诏书曰:“益昌人不征茶且不可活,且厚赋毒之乎?”命吏阁诏,吏曰:“天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜邪?”对曰:吾敢爱一身移暴于民乎亦不使罪尔曹即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

——节选自《新唐书·何易于传》

【注】①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:指盛产茶叶的地方。③厚:增加。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:被流放。⑥尔曹:你们。

(1)下列对句中画线词的解释,错误的一项是(????????)

A.观察使素贤之(平时)

B.且厚赋毒之乎(况且,何况)

C.往之女家(同“汝”,你)

D.与民由之(由此)

(2)下面对【乙】文中画横线部分的断句,正确的一项是(????????)

A.吾敢爱一身/移暴于民乎/亦不使罪尔曹/即自焚之

B.吾敢爱/一身移暴于民乎/亦不使罪尔/曹即自焚之

C.吾敢爱/一身移暴于民/乎亦不使罪/尔曹即自焚之

D.吾敢爱一身/移暴于民/乎亦不使罪尔/曹即自焚之

(3)下列有关选文内容与写法的分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文用“妾妇之道”类比“公孙衍、张仪之道”,指出公张两人一味顺从君王,没有独立人格。

B.【甲】文先使用反问句,否定景春的观点;再使用排比句,阐明大丈夫的实质。

C.【乙】文何易于敢于焚烧皇帝之令,不惧权势,体现了【甲】文的“贫贱不能移”。

D.【乙】文采用对比手法,记叙何易于烧诏爱民而不顾其身的大丈夫的行为。

(4)将下面的句子,翻译成现代汉语。

①一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

②天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜邪?

?

7.

阅读下面的文言文,回答下列问题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】余尝寓居惠州嘉佑寺,纵步松风亭下,足力疲乏,思欲就亭止息。望亭宇尚在木末,意谓是如何得到?良久,忽曰:“此间有甚么歇不得处?”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。若人悟此,虽兵阵相接,鼓声如雷霆,进则死敌,退则死法,当恁么时也不妨熟歇”。

(选自苏轼《记游松风亭》)

【注释】①纵步:放开脚步。②就:到。③木末:树梢。④意谓:心里说。⑤死敌:死于敌手。⑥死法:死于军法。⑦熟歇:好好地休息一番。

(1)解释下列句中加点的词语。

①念无与为乐者

念:_______________

②相与步于中庭

相与:_______________

③余尝寓居惠州嘉佑寺

寓居:_______________

④虽兵阵相接

虽:_______________。

(2)下列句中划线词的意思和用法相同的一项是

(????????)

A.遂至承天寺,寻张怀民

寻病终(《桃花源记》)

B.若人悟此

若有作奸犯科及为忠善者(《出师表》)

C.足力疲乏

不足为外人道(《桃花源记》)

D.当恁么时也不妨熟歇

晓雾将歇(《答谢中书书》)

(3)翻译下列语句。

①怀民亦未寝,相与步于中庭。

②余尝寓居惠州嘉佑寺,纵步松风亭下。

(4)【甲】文作者说:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”你如何理解句中“闲人”一词的含义?

(5)【甲】【乙】两文都是苏轼被贬后所写的游记,其表达的情感有何共同之处?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(诸葛亮《诫子书》)

【乙】援兄子严、敦,并喜讥议,而通轻侠客。援前在交趾,还书诫之曰:“吾欲汝曹闻人过失如闻父母之名,耳可得闻,口不可得言也。好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也:宁死不愿闻子孙有此行也。汝曹知吾恶之甚矣,所以复言者,施衿结缡,申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳!

(节选自马援《诫兄子严、敦书》

【注】①马援:字文渊,东汉扶风茂陡(今陕西兴平东北)人。②汝曹:你们。③施衿(jīn)结缡(lí):古制,女子出嫁,母亲为她系上衣服,披上围巾。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①非学无以广才(????????)

②遂成枯落(????????)

③还书诫之曰(????????)?

?

④欲使汝曹不忘之耳(????????)

(2)把下面的句子翻译成现代汉语。

①淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

②宁死不愿闻子孙有此行也。

(3)文中有两句话常被人们用作“志存高远”的座右铭,这两句话是:_______________,_______________。

(4)写家书是中国古代家庭教育的一种方式。【甲】文诸葛亮劝勉儿子修身养性要从_______________中下功夫;【乙】文马援则告诫侄儿为人处世不能_______________。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

(甲)咏雪

《世说新语》

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(乙)诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)下列画横线字词意思相同的一项是(????????)

A.俄而雪骤/暴风骤雨

B.未若柳絮因风起/因小失大

C.非宁静无以致远/专心致志

D.非学无以广才/神通广大

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

②静以修身,俭以养德。

(3)结合(甲)(乙)两文,谈谈成才需要具备哪些条件?

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

【乙】乃于三更启行。行四五里,见西北云起;少顷,布满空中,雷电大作,大雨如注,仓卒披雨具,然衣已沾湿。行至总铺,雨愈甚;遍叩逆旅主人门,皆不应。圉人于昏黑中寻一草棚,相与暂避其下。雨止,则天已明矣。仰观云气甚佳:或如人,或如狮象,如山,如怪石,如树,倏忽万状。余尝谓看云宜夕阳,宜雨后,不知日出时看云亦佳也。是日仅行四十里,抵临淮;使人入城访朱鉴薛,值其他出。薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开,凉风微动,香气袭人,徘徊久之,乃抵旅舍主人宿。

(戴名世《乙亥北行日记》)

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①余拏一小舟(????????)

②雾凇沆砀(????????)

③湖中焉得更有此人(????????)

④余尝谓看云宜夕阳(????????)

⑤薄暮,独步城外(????????)

(2)把下面的句子翻译成现代汉语。

①余强饮三大白而别。

②遍叩逆旅主人门,皆不应。

(3)【甲】【乙】两文都善于抓住景物特点进行描写,【甲】文写景采用的是_______________的手法,“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,高度抽象概括,宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔,就传达出了景物的形与神。【乙】文采用了_______________的写法,字里行间很明显地读出了作者的行踪。

(4)【甲】文景中含情,他乡大雪湖中遇知音意外惊喜,分别又不免感伤,因为志趣相投又释然,情绪的变化可谓一波三折。试分析【乙】文中作者感情的变化。

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《子罕》)

(节选自《〈论语〉十二章》)

【乙】

普少习吏事,寡学术,及为相,太祖常劝以读书。晚年手不释卷,每归私第,阖户启箧取书,读之竟日。及次日临政,处决如流。既薨家人发箧视之则《论语》二十篇也。

(节选自《宋史》)

【注】①普:赵普,北宋初年丞相。②太祖:指宋太祖赵匡胤。③箧(qiè):书柜、书箱。④薨(hōng):古代指诸侯、丞相等去世。

(1)请给下列画线字标注读音。

①晚年手不释卷?

?

?

?

?

?_______________

②人不知而不愠?

?

?

?

?

?_______________

(2)下列画线词用法和意思相同是一项是(????????)

A.好之者不如乐之者?

?

?

?

?

处决如流

B.知之者不如好之者?

?

?

?

?

读之竟日

C.可以为师矣?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

太祖常劝以读书

D.人不知而不愠?

?

?

?

?

?

?

?

?思而不学则殆

(3)下列句子中,画线词的意思与今义相同的一项是(?

?

?

?

)

A.学而时习之

B.吾日三省吾身

C.温故而知新

D.择其善者而从之

(4)将下列句子译成现代汉语。

逝者如斯夫,不舍昼夜。

(5)《论语》中有许多关于学习态度和修身做人的论述。请结合【乙】文简要分析赵普在学习态度和修身做人方面是一个怎样的人。

参考答案

1.

【答案】

(1)①跟从,随从,②第二年

(2)①醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守啊。

②忧愁的人因此欢乐,生病的人因此痊愈,我的亭子正好建成。

(3)关心人民疾苦,与民同乐

(4)①太守自谓也,②亭以雨名,志喜也

(5)久旱逢甘霖(天降喜雨)。

【解答】

(1)①句意:太守回去宾客也跟着回去了。从:跟从,随从。

②句意:我到扶风的第二年。明年:第二年。

(2)①述:记述。文:文章。……者……也:判断句。

②以:因此。适:正好,刚好。

(3)《喜雨亭记》记叙了喜雨亭的由来和建造的经过。文章第二段写久旱民忧,大雨民喜,把修亭与喜雨联系起来,以忧衬喜。第三段议论于对话之中,进一步说出亭与喜雨之关系。表现了作者对民众疾苦的关心或与民同乐之情。从《醉翁亭记》中“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”可知,欧阳修主张与民同乐。综合以上分析,整理回答即可。

(4)从“名之者谁?太守自谓也”可知,醉翁亭命名由来是“太守自谓也”。《喜雨亭记》中“亭以雨名,志喜也”的意思是:这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。由此可知,喜雨亭的命名由来是“亭以雨名,志喜也”。

(5)【乙】文第二段“弥月不雨,民方以为忧”,写这年春天正当紧要时节,庄稼急需雨水,而天公不做美,整整一个月没有下雨,那些靠天吃饭的百姓心急如焚。到了三月,“乙卯乃雨”“甲于又雨”,两次雨水,虽然可缓解庄稼缺水之急,但并未根除旱情,“民以为未足”,百姓切盼天降透雨。最后写“丁卯大雨,三日乃止”,甘霖连降三日,庄稼得到了雨水的滋润,“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成”,此可谓“久旱逢甘霖”。

2.

【答案】

(1)A

(2)C

(3)D

(4)①前辈道德声望高,门人弟子挤满了他的屋子,他不曾把言辞和脸色略变得温和一些。

②志士怎能安于这样呢!做官不足以辅佐君主造福百姓,隐居不足以愉悦亲人独善其身。

【解答】

(1)A项,两个“假”都是“借”的意思。

B项,“余立侍左右”的“余”是“我”的意思;“有余则市笔札录书”的“余”是“剩余”的意思。

C项,“弗之怠”的“之”是否定句中,代词前置作宾语;“天地之间”的“之”是“的”的意思。

D项,“卒获有所闻”的“卒”是“最终”的意思;“以卒其业”的“卒”是“完成”的意思。

故选A。

(2)“天性孝悌”“操履清慎”为并列结构,二者中间应断开,据此排除A项、B项和D项。故选C。

(3)D项,“【乙】文以议论为主”说法有误,【乙】文也是以叙事为主;“都采用对比手法”说法有误,【乙】文没有采用对比手法。

(4)①德隆望尊:道德声望高。填:挤满。稍:略微。辞色:言辞和脸色。

②仕:做官。匡:辅助,辅佐。隐:隐居。

3.

【答案】

(1)C

(2)D

(3)B

(4)①不一会儿,雪下得大了,谢太傅十分高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”

②友人很惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进家门。

【解答】

(1)C项,句意:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

(2)D项,即,副词,是,就是的意思,表肯定语气,其后应停顿;“王凝之”是人名,“公大兄无奕女”“左将军王凝之妻”都是指谢道韫,中间均不停顿;“也”是判断句的标志,应在其前停顿。朗读节奏应为:即/公大兄无奕女,左将军王凝之妻/也。

(3)B项,理解错误。【甲】文中,作者通过语言描写和身份补叙,表达了对谢道韫的聪颖和才气的赞赏。

(4)①俄而:不久,一会儿。骤:急。何所似:像什么。

②引:拉。顾:回头看。

4.

【答案】

(1)①参与,②击鼓(击鼓进军、打鼓),③第二次,④曾经

(2)①古代祭祀用的祭品,从不敢虚夸,一定按照实情禀报神灵。(或:我从来不敢虚报数目,一定做到诚实可信/一定按照实情。)

②说完出宫就去到公车官署,脱掉帽子、光着脚请求处罚。

(3)A善于纳谏(知错就改),B(既克,)公问其故,C不听奏事,朕之过也,树何罪?置之!(不听奏事,朕之过也)

(4)示例:曹刿虽然是平民,国家有难时却挺身而出(出谋划策,承担重任),体现了“处江湖之远则忧其君”;古弼是朝臣,为百姓利益不惜触怒皇帝,充分体现了“居庙堂之高则忧其民”。

【解答】

(1)句意:又何必参与呢?间:参与。

②句意:鲁庄公将要击鼓进军。鼓:击鼓(击鼓进军、打鼓)。

③句意:第二次击鼓士气减弱。再:第二次。

④句意:曾经因为皇家狩猎游玩的园林占地面积太大。尝:曾经。

(2)①牺牲:指祭祀用的纯色全体牲畜。加:虚夸,夸大。信:实情。

②诣:到。免冠:脱掉帽子。徒跣:光着脚。

(3)A结合【甲】文第②段分析可知,鲁庄公听从曹刿建议,不鲁莽进攻,不贸然追击敌军,结合【乙】文中“弼具以状闻,帝皆可其奏”等内容分析可知,古弼把要奏请的事情全都说了出来,皇帝完全同意。由此可以看出,【甲】【乙】两文的君王都善于纳谏。

B根据【甲】文中“既克,公问其故”一句可知,战后总结时,鲁庄公没有掩饰自己的无知,而是主动向曹刿请教打仗致胜的方法。由此可以看出,鲁庄公不耻下问。

C根据【乙】文中“不听奏事,朕之过也,树何罪?置之”一句可知,当古弼击打刘树时,魏太武将责任归结到自己身上。由此可以看出,魏太武勇于担责。

(4)在【甲】文中曹刿的同乡人劝说曹刿,“肉食者谋之,又何间焉?”认为曹刿是多管闲事,但曹刿不以为然,并以“肉食者鄙,未能远谋”回复同乡,他虽然是平民,但他挺身而出,为鲁庄公建言献策,体现了“处江湖之远则忧其君”;在【乙】文中古弼为了贫民百姓,在皇帝面前“忽起,捽树头,掣下床,搏其耳,殴其背,曰:‘朝廷不治,实尔之罪!’”痛揍与皇帝下棋的刘树,古弼作为朝臣,为百姓利益不惜触怒皇帝,充分体现了“居庙堂之高则忧其民”。

5.

【答案】

(1)①兴起,指被任用,②责任,担子,③终于,④同“返”,返回

(2)①(通过这些)来让他内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干;

②救济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

(3)第一句话以人为例,从正面加以论证;第二句话以国家为例,从反面加以论证。

(4)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

(5)【甲】文列举六位圣君贤相的作用是作为事实论据证明“生于忧患,死于安乐”的观点;

【乙】文引用的作用是劝说越王要像这些人一样,学会忍耐,锻炼意志,以便东山再起。

【解答】

(1)①舜从田野之中被任用。发:被任用;

②所以上天要把重任降临在某人的身上。任:责任,担子;

③他们都终于称王称霸天下。卒:终于;

④越王勾践回到越国。反:同“返”,返回。

(2)①所以:用来(通过那样的途径来……)。动:动词的使动用法,使……惊动。忍:形容词,使动用法,使……坚韧。曾益:增加。曾,通“增”。能:才干。

②赈:救济。贫:贫穷。吊:悼念、祭奠死者。

(3)"人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”的意思是:人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;心绪显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”从正面进行论证,“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”从反面进行论证,本句话从个人到国家,通过正反对比论证了忧患的意义,从而得出“生于忧患,死于安乐”这一论点。

(4)根据“越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:‘女忘会稽之耻邪?’身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,赈贫吊死,与百姓同其劳”可知,勾践回国后,就自苦其身,苦心思虑,把苦胆挂到座位上,坐着躺着仰头都能看见苦胆,吃饭时也尝尝苦胆等,通过越往王勾践的做法可以印证甲文中“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。

(5)【甲】文,六位贤人的共同特点是都出身卑微,经过艰苦的磨难,显露出不同凡人的才干,后来又都被统治者一一委以重任,而且干出了一番的事业。利用历史事实(举例论证)来论证作者的观点“生于忧患,死于安乐”(逆境出人才),让观点更有说服力,更真实。

【乙】文,用这些事例证明祸福可以转化的道理,劝越王要像这些人一样,学会忍耐、锻炼意志,励精图治。

6.

【答案】

(1)D

(2)A

(3)C

(4)①他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。

②皇上的诏书怎么能拒绝?我不过丢一条命,大人难道会免于被流放吗?

【解答】

(1)D项,句意:与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

(2)句意:我怎么能爱惜自己,而危害一方的百姓呢?我也不会将灾祸连累到你们。于是他亲手烧掉了诏书。“乎”是句末语气词,其后应断开,排除C、D两项;“尔曹”是“你们”的意思,中间不能断开,排除B项。故选A。

(3)C项,“体现了【甲】文的‘贫贱不能移’”理解错误,应该是体现了【甲】文的“威武不能屈”。

(4)①惧:害怕。熄:停息,平息。

②坐:犯……罪。窜:被流放。

7.

【答案】

(1)①想到,考虑,②共同,一起,③曾经???,④即使

(2)B

(3)①张怀民也还没有睡,(于是)我们一起在院子里散步。

②我曾经借住惠州嘉佑寺。(一日)在松风亭附近散步。

(4)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情。

(5)都表达了游览时的轻松愉悦,随遇而安的心情以及对待贬谪的乐观旷达的态度。

【解答】

(1)注意文言文重点词语的翻译,特别要注意识记课下注释中有关的翻译。

(2)A项,分别为寻找;最终;

B项,都为如果;

C项,分别腿脚;为不必,不值得;

D项,分别为好好地休息一番;消散。

故选B。

(3)注意联系上下文进行作答,注意“相与”和“步”的解释。

(4)本题考查对主旨的理解分析。“但少闲人如吾两人者耳”点明全文主旨,其中“闲人”一词是文眼,包含着作者微妙而复杂的感情,有赏月的欣喜,漫步的悠闲,也有贬谪的悲凉,人生的感慨,还有失意情怀自我排遣的旷达。

(5)本题回答的接近文章情感即可,围绕着苏轼的乐观豁达进行回答。

8.

【答案】

(1)①增长,②最终,终于,③告诫,④罢了

(2)①放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

②我宁可死也不希望听到自己的子孙有这种行为。

(3)非淡泊无以明志,非宁静无以致远

(4)淡泊宁静,妄议他人长短(议论人长短)

【解答】

(1)①句意:不学习就无法增长才干。广:增长。

②句意:最终凋落衰残。遂:最终,终于。

③句意:写信告诫他们说。诫:告诫。

④句意:我想要让你们不要忘记罢了。耳:罢了。

(2)①淫:放纵。慢:懈怠。励:振奋。险:轻薄。治:修养。

②宁:宁可。闻:听说。

(3)志存高远:追求远大的理想、事业上的抱负。文中和“志存高远”有关的两句话是“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。

(4)根据【甲】文中“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“学须静也,才须学也”“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”等内容可知,作者劝勉儿子要勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。根据【乙】文中“好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也:宁死不愿闻子孙有此行也”可知,作者厌恶妄议他人长短这种行为,告诫侄儿为人处世不能妄议他人长短。

9.

【答案】

(1)A

(2)①谢太傅(或谢公)高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”

②用宁静专一来修养身心,用勤俭节约来培养品德。

(3)温馨美好的家庭氛围,亲密无间的学习伙伴,长辈的殷殷教诲,树立志向,坚持学习,珍惜时间。

【解答】

(1)A项,急。

B项,趁、乘/因为。

C项,达到/集中(力量、意志等)于某个方面。

D项,增长/宽阔。

故选A。

(2)①公:指谢太傅。欣然:高兴的样子。纷纷:形容雪纷纷扬扬的样子。何所似:像什么。

②静:屏除杂念和干扰,宁静专一。修身:修养身心。俭:勤俭节约。养德:培养品德。

(3)(甲)文中描述了一家人在冬季其乐融融的聚会场景,表现出了一种温馨美好的家庭氛围。(乙)文中作者将立志、学习、成才三者紧密联系在一起,告诫儿子要志存高远,勤学成才。由此可以看出,成才需要有温馨美好的家庭氛围与亲密无间的学习伙伴,也需要有长辈的殷殷教诲,同时自身也要树立远大志向,并为之坚持,懂得珍惜时间。

10.

【答案】

(1)①撑(船),②白汽弥漫的样子,③还,④曾经,⑤临近

(2)①我勉强喝了三大杯酒,然后(和他们)道别。

②(我们)敲遍附近旅社的门,都没有人应声。

(3)白描,移步换景

(4)下雨时的焦急;天亮时兴奋喜悦;傍晚流连忘返。

【解答】

(1)①句意:我撑着一叶小舟。拏:撑(船)。

②句意:冰花周围弥漫着白汽。沆砀:白汽弥漫的样子。

③句意:湖中哪能还有这样的人呢!更:还。

④句意:我曾说过看云最好在落日时分。尝:曾经。

⑤句意:临近傍晚,独自在城外散步。薄:临近。

(2)①强:勉强,尽力。三大白:三大杯酒。

②皆:全,都。

(3)阅读【甲】文可知,本文最大的特点是文笔简练,融叙事、写景、抒情于一体,其中“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”,用“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”简笔勾勒出湖中美景,运用的是白描的写作手法。阅读【乙】文,根据“三更启行。行四五里,见西北云起”“行至总铺,雨愈甚”“雨止,则天已明矣”“仰观云气甚佳”“是日仅行四十里,抵临淮”“薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开”等语句可知,作者按照地点的转移和一定的视角,对所看到的不同事物进行叙述和说明,时间推移,地点转换,景物也不同,是运用了移步换景的写作手法。

(4)阅读【乙】文可知,本文是按照地点的转换和时间的推移为线索进行叙述的,随着景致的变化,作者的情感也在不断地变化。“仓卒披雨具,然衣已沾湿。行至总铺,雨愈甚;遍叩逆旅主人门,皆不应”——下雨时的焦急;“雨止,则天已明矣。仰观云气甚佳”——天亮时兴奋喜悦;“薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开,凉风微动,香气袭人,徘徊久之,乃抵旅舍主人宿”——傍晚流连忘返。

11.

【答案】

(1)①shì,②yùn

(2)D

(3)D

(4)逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。

(5)①从“手不释卷”“阖户启箧取书”“读之竟日”可见他是一个态度专注,持之以恒的人。

②从他年少时“寡学术”,后来在太祖的劝说下发奋读书,可见他是一个能虚心接受别人的建议,提升自己的人。

【解答】

(1)①“释”应读作“shì”。

②“愠”应读作“yùn”。

(2)A项,如:动词,比得上/动词,像。

B项,之:代词,它,这里指学问和事业;一说,指仁德/代词,书。

C项,以:介词,凭借/介词,拿,用。

D项,而:均为连词,表转折。

故选D。

(3)A项,古义:按时。今义:时间;时代;时候。

B项,古义:泛指多数。今义:数词,三。

C项,古义:旧的知识。今义:过去的;缘故。

D项,古今义都是“选择、选取”的意思。

故选D。

(4)逝:往、离去。斯:代词,这,指河水。夫:语气词,用于句末,表示感叹。

(5)评价人物形象要根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析,并从人物的性格特征和思想品质方面进行概括。依据文中“手不释卷”“阖户启箧取书”“读之竟日”可见赵普在学习态度方面十分专注且有恒心;从他由年少时的“寡学术”,到后来在太祖的劝说下发奋读书,可见他在修身做人方面是一个谦虚,肯听取别人意见,愿意努力提升自己的人。据此分析作答即可。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

文言文对比阅读

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。大守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜敌,以名其子。其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之,曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴,而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①太守归而宾客从也(????????)

②余至扶风之明年(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

②忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

(3)《喜雨亭记》突出表现出苏轼_______________的思想感情,这与欧阳修《醉翁亭记》的主旨_______________有共通之处。

(4)用原文句子写出文中亭子命名的由来。

①醉翁亭:_______________

②喜雨亭:_______________

(5)【乙】文写了一件什么喜事?

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】李德辉,字仲实,通州潞县人。适岁凶,家储粟才五升,其母舂蓬稗、炊藜苋(野菜)而食之。德辉天性孝悌操履清慎既就外傅嗜读书,束于贫,无以自资,乃辍业。年十六,监酒丰州,禄食充足,有余则市笔札录书,夜诵不休。已乃厌糟曲,叹曰:“志士顾安此耶!仕不足以匡君福民,隐不足以悦亲善身,天地之间,人寿几何,恶可无闻,同腐草木也!”乃谢绝所与游少年,求先生长者讲学,以卒其业。

【注】①操履:操行。②外傅:老师。③监酒:监管制酒。④恶可:怎么能,如何能。

(1)下列画线词的意思和用法完全相同的一项是(????????)

A.每假借于藏书之家?

以是人多以书假余

B.余立侍左右?

?

?

?

?

?

有余则市笔札录书

C.弗之怠?

?

?

?

?

?

?

?

?

?天地之间

D.卒获有所闻?

?

?

?

?

?

以卒其业

(2)下面有关【乙】文画线句子的断句,划分正确的一项是(????????)

A.德辉天性/孝悌操履/清慎既就/外傅嗜读书

B.德辉天性/孝悌操履清慎/既就外傅/嗜读书

C.德辉天性孝悌/操履清慎/既就外傅/嗜读书

D.德辉/天性孝悌操履/清慎既就/外傅嗜读书

(3)下面对选文的内容与写法的分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中的“嗜学”与“家贫”看似矛盾,但作者却很好的解决了这一问题。

B.【乙】文中的“辍业”是因为家贫,但却因“嗜读书”,最终完成了自己的事业。

C.【甲】【乙】两文讲的都是为学之道,都家庭贫穷,却勤学奋发,学有所成。

D.【甲】文以叙事为主,【乙】文以议论为主,都采用对比手法,读来生动感人。

(4)将下面两个句子,翻译成现代汉语。

①先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

②志士顾安此耶!仕不足以匡君福民,隐不足以悦亲善身。

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(1)下列画线字解释有误的一项是(????????)

A.未若柳絮因风起(因:趁、乘)

B.太丘舍去(舍:舍弃)

C.陈太丘与友期行(期:期限)

D.即公大兄无奕女(即:就是)

(2)下列各句的朗读节奏划分不正确的一项是(????????)

A.期/日中,过中/不至

B.未若/柳絮/因风起

C.与儿女/讲论/文义

D.即/公大兄/无奕女,左将军/王凝/之妻也

(3)下列选项中,对【甲】【乙】两文的理解有误的是(????????)

A.【甲】文“欣然”“大笑”等词语营造了一种温馨美好的家庭氛围。

B.【甲】文着重写雪优美的姿态,表达作者对雪的赞美之情。

C.【甲】【乙】两文都运用了语言描写来刻画人物,如【乙】文通过人物对话,刻画元方明白事理的性格特点。

D.【乙】文表明友人心理变化的两个字是“怒”和“惭”。

(4)用现代汉语翻译下列句子。

①俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

②友人惭,下车引之。元方入门不顾。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

①十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

②公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】

古弼为人,忠慎质直。尝以上谷苑囿太广,乞减太半以赐贫民。入见魏主,欲奏其事。帝方与刘树围棋,志不在弼。弼侍坐良久,不获陈闻。忽起,捽树头,掣下床,搏其耳,殴其背,曰:“朝廷不治,实尔之罪!”帝失容,舍棋曰:“不听奏事,朕之过也,树何罪?置之!”弼具以状闻,帝皆可其奏。弼曰:“为人臣无礼至此,其罪大矣。”出诣公车,免冠徒跣请罪。

(节选自《魏书》有删改)

【注】①古弼:与下文刘树同为北魏大臣。②上谷苑囿:皇家狩猎游玩的园林。上古,古地名。③魏主:北朝魏太武帝拓跋焘。④公车:官署名。

(1)请解释下列画线的词语。

①又何间焉?

?

?

?

?

?

?

?

?

?间:_______________

②公将鼓之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?鼓:_______________

③再而衰?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

再:_______________

④尝以上谷苑囿太广?

?

?尝:_______________

(2)请用现代汉语翻译【甲】【乙】两文中的画线句。

①牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

②出诣公车,免冠徒跣请罪。

(3)【甲】【乙】两文的君王都有明君风范,他们都爱护百姓、A_______________。当然也有各自的不同:【甲】文从“B_______________”一句可看出鲁庄公不耻下问;【乙】文从“C_______________”句可看出魏太武帝勇于担责。

(4)范仲淹说:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”请你结合【甲】【乙】两文谈谈曹刿和古弼是如何体现这一思想的?

?

5.

阅读下面的文言文,回答下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(《生于忧患,死于安乐》)

【乙】勾践之困会稽也,喟(kuì)然叹曰:“吾终于此乎?”种曰:“汤系夏台°,文王囚羑(yǒu)里,晋重耳奔翟·,齐小白奔莒,其卒王霸。由是观之,何遽不为福乎?”

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐?,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人?,厚遇宾客,赈贫吊死?,与百姓同其劳。

(《卧薪尝胆》)

【注释】①系:拘囚。②翟:同“狄”。③坐;同“座”,座位。④折节:屈己下人。⑤赈:救济。

(1)解释下列句中加点的词语。

①舜发于畎亩之中?

?发:_______________

②故天将降大任于是人也?

?任:_______________

③其卒王霸?

?卒:_______________

④越王勾践反国?

?反:_______________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①所以动心忍性,曾益其所不能。

②赈贫吊死,与百姓同其劳。

(3)【甲】文中的画线句的论证方法有何不同?

(4)【乙】文中越王勾践卧薪尝胆的事实能够证明【甲】文中的哪句话?

(5)【甲】文列举六位圣君贤相舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚和【乙】文引用曾经落难的商汤、周文王、重耳、小白的作用分别是什么?

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

——选自《富贵不能淫》

【乙】何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利,诏下,所在毋敢隐。易于视诏书曰:“益昌人不征茶且不可活,且厚赋毒之乎?”命吏阁诏,吏曰:“天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜邪?”对曰:吾敢爱一身移暴于民乎亦不使罪尔曹即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

——节选自《新唐书·何易于传》

【注】①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:指盛产茶叶的地方。③厚:增加。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:被流放。⑥尔曹:你们。

(1)下列对句中画线词的解释,错误的一项是(????????)

A.观察使素贤之(平时)

B.且厚赋毒之乎(况且,何况)

C.往之女家(同“汝”,你)

D.与民由之(由此)

(2)下面对【乙】文中画横线部分的断句,正确的一项是(????????)

A.吾敢爱一身/移暴于民乎/亦不使罪尔曹/即自焚之

B.吾敢爱/一身移暴于民乎/亦不使罪尔/曹即自焚之

C.吾敢爱/一身移暴于民/乎亦不使罪/尔曹即自焚之

D.吾敢爱一身/移暴于民/乎亦不使罪尔/曹即自焚之

(3)下列有关选文内容与写法的分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文用“妾妇之道”类比“公孙衍、张仪之道”,指出公张两人一味顺从君王,没有独立人格。

B.【甲】文先使用反问句,否定景春的观点;再使用排比句,阐明大丈夫的实质。

C.【乙】文何易于敢于焚烧皇帝之令,不惧权势,体现了【甲】文的“贫贱不能移”。

D.【乙】文采用对比手法,记叙何易于烧诏爱民而不顾其身的大丈夫的行为。

(4)将下面的句子,翻译成现代汉语。

①一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

②天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜邪?

?

7.

阅读下面的文言文,回答下列问题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】余尝寓居惠州嘉佑寺,纵步松风亭下,足力疲乏,思欲就亭止息。望亭宇尚在木末,意谓是如何得到?良久,忽曰:“此间有甚么歇不得处?”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。若人悟此,虽兵阵相接,鼓声如雷霆,进则死敌,退则死法,当恁么时也不妨熟歇”。

(选自苏轼《记游松风亭》)

【注释】①纵步:放开脚步。②就:到。③木末:树梢。④意谓:心里说。⑤死敌:死于敌手。⑥死法:死于军法。⑦熟歇:好好地休息一番。

(1)解释下列句中加点的词语。

①念无与为乐者

念:_______________

②相与步于中庭

相与:_______________

③余尝寓居惠州嘉佑寺

寓居:_______________

④虽兵阵相接

虽:_______________。

(2)下列句中划线词的意思和用法相同的一项是

(????????)

A.遂至承天寺,寻张怀民

寻病终(《桃花源记》)

B.若人悟此

若有作奸犯科及为忠善者(《出师表》)

C.足力疲乏

不足为外人道(《桃花源记》)

D.当恁么时也不妨熟歇

晓雾将歇(《答谢中书书》)

(3)翻译下列语句。

①怀民亦未寝,相与步于中庭。

②余尝寓居惠州嘉佑寺,纵步松风亭下。

(4)【甲】文作者说:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”你如何理解句中“闲人”一词的含义?

(5)【甲】【乙】两文都是苏轼被贬后所写的游记,其表达的情感有何共同之处?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(诸葛亮《诫子书》)

【乙】援兄子严、敦,并喜讥议,而通轻侠客。援前在交趾,还书诫之曰:“吾欲汝曹闻人过失如闻父母之名,耳可得闻,口不可得言也。好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也:宁死不愿闻子孙有此行也。汝曹知吾恶之甚矣,所以复言者,施衿结缡,申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳!

(节选自马援《诫兄子严、敦书》

【注】①马援:字文渊,东汉扶风茂陡(今陕西兴平东北)人。②汝曹:你们。③施衿(jīn)结缡(lí):古制,女子出嫁,母亲为她系上衣服,披上围巾。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①非学无以广才(????????)

②遂成枯落(????????)

③还书诫之曰(????????)?

?

④欲使汝曹不忘之耳(????????)

(2)把下面的句子翻译成现代汉语。

①淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

②宁死不愿闻子孙有此行也。

(3)文中有两句话常被人们用作“志存高远”的座右铭,这两句话是:_______________,_______________。

(4)写家书是中国古代家庭教育的一种方式。【甲】文诸葛亮劝勉儿子修身养性要从_______________中下功夫;【乙】文马援则告诫侄儿为人处世不能_______________。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

(甲)咏雪

《世说新语》

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(乙)诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)下列画横线字词意思相同的一项是(????????)

A.俄而雪骤/暴风骤雨

B.未若柳絮因风起/因小失大

C.非宁静无以致远/专心致志

D.非学无以广才/神通广大

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

②静以修身,俭以养德。

(3)结合(甲)(乙)两文,谈谈成才需要具备哪些条件?

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

【乙】乃于三更启行。行四五里,见西北云起;少顷,布满空中,雷电大作,大雨如注,仓卒披雨具,然衣已沾湿。行至总铺,雨愈甚;遍叩逆旅主人门,皆不应。圉人于昏黑中寻一草棚,相与暂避其下。雨止,则天已明矣。仰观云气甚佳:或如人,或如狮象,如山,如怪石,如树,倏忽万状。余尝谓看云宜夕阳,宜雨后,不知日出时看云亦佳也。是日仅行四十里,抵临淮;使人入城访朱鉴薛,值其他出。薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开,凉风微动,香气袭人,徘徊久之,乃抵旅舍主人宿。

(戴名世《乙亥北行日记》)

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①余拏一小舟(????????)

②雾凇沆砀(????????)

③湖中焉得更有此人(????????)

④余尝谓看云宜夕阳(????????)

⑤薄暮,独步城外(????????)

(2)把下面的句子翻译成现代汉语。

①余强饮三大白而别。

②遍叩逆旅主人门,皆不应。

(3)【甲】【乙】两文都善于抓住景物特点进行描写,【甲】文写景采用的是_______________的手法,“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,高度抽象概括,宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔,就传达出了景物的形与神。【乙】文采用了_______________的写法,字里行间很明显地读出了作者的行踪。

(4)【甲】文景中含情,他乡大雪湖中遇知音意外惊喜,分别又不免感伤,因为志趣相投又释然,情绪的变化可谓一波三折。试分析【乙】文中作者感情的变化。

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《子罕》)

(节选自《〈论语〉十二章》)

【乙】

普少习吏事,寡学术,及为相,太祖常劝以读书。晚年手不释卷,每归私第,阖户启箧取书,读之竟日。及次日临政,处决如流。既薨家人发箧视之则《论语》二十篇也。

(节选自《宋史》)

【注】①普:赵普,北宋初年丞相。②太祖:指宋太祖赵匡胤。③箧(qiè):书柜、书箱。④薨(hōng):古代指诸侯、丞相等去世。

(1)请给下列画线字标注读音。

①晚年手不释卷?

?

?

?

?

?_______________

②人不知而不愠?

?

?

?

?

?_______________

(2)下列画线词用法和意思相同是一项是(????????)

A.好之者不如乐之者?

?

?

?

?

处决如流

B.知之者不如好之者?

?

?

?

?

读之竟日

C.可以为师矣?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

太祖常劝以读书

D.人不知而不愠?

?

?

?

?

?

?

?

?思而不学则殆

(3)下列句子中,画线词的意思与今义相同的一项是(?

?

?

?

)

A.学而时习之

B.吾日三省吾身

C.温故而知新

D.择其善者而从之

(4)将下列句子译成现代汉语。

逝者如斯夫,不舍昼夜。

(5)《论语》中有许多关于学习态度和修身做人的论述。请结合【乙】文简要分析赵普在学习态度和修身做人方面是一个怎样的人。

参考答案

1.

【答案】

(1)①跟从,随从,②第二年

(2)①醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守啊。

②忧愁的人因此欢乐,生病的人因此痊愈,我的亭子正好建成。

(3)关心人民疾苦,与民同乐

(4)①太守自谓也,②亭以雨名,志喜也

(5)久旱逢甘霖(天降喜雨)。

【解答】

(1)①句意:太守回去宾客也跟着回去了。从:跟从,随从。

②句意:我到扶风的第二年。明年:第二年。

(2)①述:记述。文:文章。……者……也:判断句。

②以:因此。适:正好,刚好。

(3)《喜雨亭记》记叙了喜雨亭的由来和建造的经过。文章第二段写久旱民忧,大雨民喜,把修亭与喜雨联系起来,以忧衬喜。第三段议论于对话之中,进一步说出亭与喜雨之关系。表现了作者对民众疾苦的关心或与民同乐之情。从《醉翁亭记》中“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”可知,欧阳修主张与民同乐。综合以上分析,整理回答即可。

(4)从“名之者谁?太守自谓也”可知,醉翁亭命名由来是“太守自谓也”。《喜雨亭记》中“亭以雨名,志喜也”的意思是:这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。由此可知,喜雨亭的命名由来是“亭以雨名,志喜也”。

(5)【乙】文第二段“弥月不雨,民方以为忧”,写这年春天正当紧要时节,庄稼急需雨水,而天公不做美,整整一个月没有下雨,那些靠天吃饭的百姓心急如焚。到了三月,“乙卯乃雨”“甲于又雨”,两次雨水,虽然可缓解庄稼缺水之急,但并未根除旱情,“民以为未足”,百姓切盼天降透雨。最后写“丁卯大雨,三日乃止”,甘霖连降三日,庄稼得到了雨水的滋润,“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成”,此可谓“久旱逢甘霖”。

2.

【答案】

(1)A

(2)C

(3)D

(4)①前辈道德声望高,门人弟子挤满了他的屋子,他不曾把言辞和脸色略变得温和一些。

②志士怎能安于这样呢!做官不足以辅佐君主造福百姓,隐居不足以愉悦亲人独善其身。

【解答】

(1)A项,两个“假”都是“借”的意思。

B项,“余立侍左右”的“余”是“我”的意思;“有余则市笔札录书”的“余”是“剩余”的意思。

C项,“弗之怠”的“之”是否定句中,代词前置作宾语;“天地之间”的“之”是“的”的意思。

D项,“卒获有所闻”的“卒”是“最终”的意思;“以卒其业”的“卒”是“完成”的意思。

故选A。

(2)“天性孝悌”“操履清慎”为并列结构,二者中间应断开,据此排除A项、B项和D项。故选C。

(3)D项,“【乙】文以议论为主”说法有误,【乙】文也是以叙事为主;“都采用对比手法”说法有误,【乙】文没有采用对比手法。

(4)①德隆望尊:道德声望高。填:挤满。稍:略微。辞色:言辞和脸色。

②仕:做官。匡:辅助,辅佐。隐:隐居。

3.

【答案】

(1)C

(2)D

(3)B

(4)①不一会儿,雪下得大了,谢太傅十分高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”

②友人很惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进家门。

【解答】

(1)C项,句意:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

(2)D项,即,副词,是,就是的意思,表肯定语气,其后应停顿;“王凝之”是人名,“公大兄无奕女”“左将军王凝之妻”都是指谢道韫,中间均不停顿;“也”是判断句的标志,应在其前停顿。朗读节奏应为:即/公大兄无奕女,左将军王凝之妻/也。

(3)B项,理解错误。【甲】文中,作者通过语言描写和身份补叙,表达了对谢道韫的聪颖和才气的赞赏。

(4)①俄而:不久,一会儿。骤:急。何所似:像什么。

②引:拉。顾:回头看。

4.

【答案】

(1)①参与,②击鼓(击鼓进军、打鼓),③第二次,④曾经

(2)①古代祭祀用的祭品,从不敢虚夸,一定按照实情禀报神灵。(或:我从来不敢虚报数目,一定做到诚实可信/一定按照实情。)

②说完出宫就去到公车官署,脱掉帽子、光着脚请求处罚。

(3)A善于纳谏(知错就改),B(既克,)公问其故,C不听奏事,朕之过也,树何罪?置之!(不听奏事,朕之过也)

(4)示例:曹刿虽然是平民,国家有难时却挺身而出(出谋划策,承担重任),体现了“处江湖之远则忧其君”;古弼是朝臣,为百姓利益不惜触怒皇帝,充分体现了“居庙堂之高则忧其民”。

【解答】

(1)句意:又何必参与呢?间:参与。

②句意:鲁庄公将要击鼓进军。鼓:击鼓(击鼓进军、打鼓)。

③句意:第二次击鼓士气减弱。再:第二次。

④句意:曾经因为皇家狩猎游玩的园林占地面积太大。尝:曾经。

(2)①牺牲:指祭祀用的纯色全体牲畜。加:虚夸,夸大。信:实情。

②诣:到。免冠:脱掉帽子。徒跣:光着脚。

(3)A结合【甲】文第②段分析可知,鲁庄公听从曹刿建议,不鲁莽进攻,不贸然追击敌军,结合【乙】文中“弼具以状闻,帝皆可其奏”等内容分析可知,古弼把要奏请的事情全都说了出来,皇帝完全同意。由此可以看出,【甲】【乙】两文的君王都善于纳谏。

B根据【甲】文中“既克,公问其故”一句可知,战后总结时,鲁庄公没有掩饰自己的无知,而是主动向曹刿请教打仗致胜的方法。由此可以看出,鲁庄公不耻下问。

C根据【乙】文中“不听奏事,朕之过也,树何罪?置之”一句可知,当古弼击打刘树时,魏太武将责任归结到自己身上。由此可以看出,魏太武勇于担责。

(4)在【甲】文中曹刿的同乡人劝说曹刿,“肉食者谋之,又何间焉?”认为曹刿是多管闲事,但曹刿不以为然,并以“肉食者鄙,未能远谋”回复同乡,他虽然是平民,但他挺身而出,为鲁庄公建言献策,体现了“处江湖之远则忧其君”;在【乙】文中古弼为了贫民百姓,在皇帝面前“忽起,捽树头,掣下床,搏其耳,殴其背,曰:‘朝廷不治,实尔之罪!’”痛揍与皇帝下棋的刘树,古弼作为朝臣,为百姓利益不惜触怒皇帝,充分体现了“居庙堂之高则忧其民”。

5.

【答案】

(1)①兴起,指被任用,②责任,担子,③终于,④同“返”,返回

(2)①(通过这些)来让他内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干;

②救济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

(3)第一句话以人为例,从正面加以论证;第二句话以国家为例,从反面加以论证。

(4)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

(5)【甲】文列举六位圣君贤相的作用是作为事实论据证明“生于忧患,死于安乐”的观点;

【乙】文引用的作用是劝说越王要像这些人一样,学会忍耐,锻炼意志,以便东山再起。

【解答】

(1)①舜从田野之中被任用。发:被任用;

②所以上天要把重任降临在某人的身上。任:责任,担子;

③他们都终于称王称霸天下。卒:终于;

④越王勾践回到越国。反:同“返”,返回。

(2)①所以:用来(通过那样的途径来……)。动:动词的使动用法,使……惊动。忍:形容词,使动用法,使……坚韧。曾益:增加。曾,通“增”。能:才干。

②赈:救济。贫:贫穷。吊:悼念、祭奠死者。

(3)"人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”的意思是:人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;心绪显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”从正面进行论证,“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”从反面进行论证,本句话从个人到国家,通过正反对比论证了忧患的意义,从而得出“生于忧患,死于安乐”这一论点。

(4)根据“越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:‘女忘会稽之耻邪?’身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,赈贫吊死,与百姓同其劳”可知,勾践回国后,就自苦其身,苦心思虑,把苦胆挂到座位上,坐着躺着仰头都能看见苦胆,吃饭时也尝尝苦胆等,通过越往王勾践的做法可以印证甲文中“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。

(5)【甲】文,六位贤人的共同特点是都出身卑微,经过艰苦的磨难,显露出不同凡人的才干,后来又都被统治者一一委以重任,而且干出了一番的事业。利用历史事实(举例论证)来论证作者的观点“生于忧患,死于安乐”(逆境出人才),让观点更有说服力,更真实。

【乙】文,用这些事例证明祸福可以转化的道理,劝越王要像这些人一样,学会忍耐、锻炼意志,励精图治。

6.

【答案】

(1)D

(2)A

(3)C

(4)①他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。

②皇上的诏书怎么能拒绝?我不过丢一条命,大人难道会免于被流放吗?

【解答】

(1)D项,句意:与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

(2)句意:我怎么能爱惜自己,而危害一方的百姓呢?我也不会将灾祸连累到你们。于是他亲手烧掉了诏书。“乎”是句末语气词,其后应断开,排除C、D两项;“尔曹”是“你们”的意思,中间不能断开,排除B项。故选A。

(3)C项,“体现了【甲】文的‘贫贱不能移’”理解错误,应该是体现了【甲】文的“威武不能屈”。

(4)①惧:害怕。熄:停息,平息。

②坐:犯……罪。窜:被流放。

7.

【答案】

(1)①想到,考虑,②共同,一起,③曾经???,④即使

(2)B

(3)①张怀民也还没有睡,(于是)我们一起在院子里散步。

②我曾经借住惠州嘉佑寺。(一日)在松风亭附近散步。

(4)贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情。

(5)都表达了游览时的轻松愉悦,随遇而安的心情以及对待贬谪的乐观旷达的态度。

【解答】

(1)注意文言文重点词语的翻译,特别要注意识记课下注释中有关的翻译。

(2)A项,分别为寻找;最终;

B项,都为如果;

C项,分别腿脚;为不必,不值得;

D项,分别为好好地休息一番;消散。

故选B。

(3)注意联系上下文进行作答,注意“相与”和“步”的解释。

(4)本题考查对主旨的理解分析。“但少闲人如吾两人者耳”点明全文主旨,其中“闲人”一词是文眼,包含着作者微妙而复杂的感情,有赏月的欣喜,漫步的悠闲,也有贬谪的悲凉,人生的感慨,还有失意情怀自我排遣的旷达。

(5)本题回答的接近文章情感即可,围绕着苏轼的乐观豁达进行回答。

8.

【答案】

(1)①增长,②最终,终于,③告诫,④罢了

(2)①放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

②我宁可死也不希望听到自己的子孙有这种行为。

(3)非淡泊无以明志,非宁静无以致远

(4)淡泊宁静,妄议他人长短(议论人长短)

【解答】

(1)①句意:不学习就无法增长才干。广:增长。

②句意:最终凋落衰残。遂:最终,终于。

③句意:写信告诫他们说。诫:告诫。

④句意:我想要让你们不要忘记罢了。耳:罢了。

(2)①淫:放纵。慢:懈怠。励:振奋。险:轻薄。治:修养。

②宁:宁可。闻:听说。

(3)志存高远:追求远大的理想、事业上的抱负。文中和“志存高远”有关的两句话是“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。

(4)根据【甲】文中“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“学须静也,才须学也”“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”等内容可知,作者劝勉儿子要勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。根据【乙】文中“好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也:宁死不愿闻子孙有此行也”可知,作者厌恶妄议他人长短这种行为,告诫侄儿为人处世不能妄议他人长短。

9.

【答案】

(1)A

(2)①谢太傅(或谢公)高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”

②用宁静专一来修养身心,用勤俭节约来培养品德。

(3)温馨美好的家庭氛围,亲密无间的学习伙伴,长辈的殷殷教诲,树立志向,坚持学习,珍惜时间。

【解答】

(1)A项,急。

B项,趁、乘/因为。

C项,达到/集中(力量、意志等)于某个方面。

D项,增长/宽阔。

故选A。

(2)①公:指谢太傅。欣然:高兴的样子。纷纷:形容雪纷纷扬扬的样子。何所似:像什么。

②静:屏除杂念和干扰,宁静专一。修身:修养身心。俭:勤俭节约。养德:培养品德。

(3)(甲)文中描述了一家人在冬季其乐融融的聚会场景,表现出了一种温馨美好的家庭氛围。(乙)文中作者将立志、学习、成才三者紧密联系在一起,告诫儿子要志存高远,勤学成才。由此可以看出,成才需要有温馨美好的家庭氛围与亲密无间的学习伙伴,也需要有长辈的殷殷教诲,同时自身也要树立远大志向,并为之坚持,懂得珍惜时间。

10.

【答案】

(1)①撑(船),②白汽弥漫的样子,③还,④曾经,⑤临近

(2)①我勉强喝了三大杯酒,然后(和他们)道别。

②(我们)敲遍附近旅社的门,都没有人应声。

(3)白描,移步换景

(4)下雨时的焦急;天亮时兴奋喜悦;傍晚流连忘返。

【解答】

(1)①句意:我撑着一叶小舟。拏:撑(船)。

②句意:冰花周围弥漫着白汽。沆砀:白汽弥漫的样子。

③句意:湖中哪能还有这样的人呢!更:还。

④句意:我曾说过看云最好在落日时分。尝:曾经。

⑤句意:临近傍晚,独自在城外散步。薄:临近。

(2)①强:勉强,尽力。三大白:三大杯酒。

②皆:全,都。

(3)阅读【甲】文可知,本文最大的特点是文笔简练,融叙事、写景、抒情于一体,其中“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”,用“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”简笔勾勒出湖中美景,运用的是白描的写作手法。阅读【乙】文,根据“三更启行。行四五里,见西北云起”“行至总铺,雨愈甚”“雨止,则天已明矣”“仰观云气甚佳”“是日仅行四十里,抵临淮”“薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开”等语句可知,作者按照地点的转移和一定的视角,对所看到的不同事物进行叙述和说明,时间推移,地点转换,景物也不同,是运用了移步换景的写作手法。

(4)阅读【乙】文可知,本文是按照地点的转换和时间的推移为线索进行叙述的,随着景致的变化,作者的情感也在不断地变化。“仓卒披雨具,然衣已沾湿。行至总铺,雨愈甚;遍叩逆旅主人门,皆不应”——下雨时的焦急;“雨止,则天已明矣。仰观云气甚佳”——天亮时兴奋喜悦;“薄暮,独步城外。是时隍中荷花盛开,凉风微动,香气袭人,徘徊久之,乃抵旅舍主人宿”——傍晚流连忘返。

11.

【答案】

(1)①shì,②yùn

(2)D

(3)D

(4)逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。

(5)①从“手不释卷”“阖户启箧取书”“读之竟日”可见他是一个态度专注,持之以恒的人。

②从他年少时“寡学术”,后来在太祖的劝说下发奋读书,可见他是一个能虚心接受别人的建议,提升自己的人。

【解答】

(1)①“释”应读作“shì”。

②“愠”应读作“yùn”。

(2)A项,如:动词,比得上/动词,像。

B项,之:代词,它,这里指学问和事业;一说,指仁德/代词,书。

C项,以:介词,凭借/介词,拿,用。

D项,而:均为连词,表转折。

故选D。

(3)A项,古义:按时。今义:时间;时代;时候。

B项,古义:泛指多数。今义:数词,三。

C项,古义:旧的知识。今义:过去的;缘故。

D项,古今义都是“选择、选取”的意思。

故选D。

(4)逝:往、离去。斯:代词,这,指河水。夫:语气词,用于句末,表示感叹。

(5)评价人物形象要根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析,并从人物的性格特征和思想品质方面进行概括。依据文中“手不释卷”“阖户启箧取书”“读之竟日”可见赵普在学习态度方面十分专注且有恒心;从他由年少时的“寡学术”,到后来在太祖的劝说下发奋读书,可见他在修身做人方面是一个谦虚,肯听取别人意见,愿意努力提升自己的人。据此分析作答即可。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页